полная версия

полная версияПолное собрание сочинений. Том 3

Забегая вперёд, скажу, что «нравится» (симпатия), как известно, часто переходит в любовь. Понять, когда что-то или кто-то перестаёт просто нравится и становится любимым невозможно; это, по сути, одно чувство разной интенсивности. Интенсивность же различна по той причине, что в данном случае образ обладает низкими положительными ссылки или может вообще не иметь собственных ссылок, а только пересекаться, в то время как любовь – это уже устойчивые высокие положительные ссылки. Но, как видите, одно переходит в другое плавно, без каких либо существенных перескоков (структурно). Подтверждение такой схожести и заодно раскрытие того, почему любовь, как правило, есть дальнейшее продолжение чувства «нравится», будет в следующем пункте. К слову сказать, более сильной формы «не нравится» является неприязнь: механизм тот же, что и в случае с любовью, только ссылки отрицательные.

16. Любовь. Любовь хотя и является «всего лишь» чувством, но как она воспета! Километры стихов и тонны рукописей, литры краски и миллионы порванных струн… Всё это, конечно, замечательно, но что же такое любовь и в чем ее основы? Перед тем, как что либо говорить на эту тему, определимся с видами любви. Я выделяю четыре вида любви: 1) Любовь к не-человеку (неживые объекты, живые, кроме людей); 2) Любовь к виду бытия (любить работу, любить цель, любить действия и т.д.); 3) Любовь к человеку (в т.ч. и к людям); 4) Платоническая любовь.

У вас может возникнуть сразу несколько вопросов, а именно, разве любовь к объекту (тем более не живому) есть любовь? Да, тоже любовь, и это вам ответит далеко не один автомобилист. То, что я отношу любовь и к живому, и к неживому в одну группу объясняется схожестью (эмпирической) данных чувств (а если быть совсем честным, то идентичностью), а так же вообще сложностью разграничения живого и неживого, особенно субъективно. Например, субъективно для автолюбителя его машины живая: ее как-то зовут, у нее свой характер, она что-то любит, а что-то нет… Даже если этот человек понимает, что машина все же неживая, отношение от этого (а значит и чувства) к ней не изменятся. То, что можно любить спокойную жизнь, свою работу и т.д. так же явление очевидное, хотя это и не есть объекты как таковые и именно поэтому такая любовь является другим видом. Любовь к людям так же не редкий случай. Сюда же я отношу любовь к детям, к родителям, к друзьям и т.д. Все эти виды любви я отождествляю с нравится с истоком, в подавляющем большинстве случаев, в привычке, т.е. у образа устойчивая положительная ссылка на ВКП. Но, в то же время, не только. Зачастую и здесь возможна «любовь с первого взгляда». К примеру, человек пошёл покупать машину и увидев какую-то сразу «влюбился» в неё. Как видим, привычки ещё нет, однако любовь уже есть.

Объясняется это достаточно просто. Дело в том, что до того у данного человека уже был некий образ, причём без объекта, который человеку нравился (собственно нравится, основанное на привычке). Теперь же появился объект достаточно сильно пересекающийся с этим образом, а значит все свойства того образа (нереального) перенеслись и на новый, реальный образ, что и обусловила внезапный перенос всех тех чувств на объект как таковой, что и означает появление «любви с первого взгляда». Следует отметить, что такой же механизм «любви с первого взгляда» относится и к платонической любви. Таким образом, такую любовь я не отрицаю и более того признаю её существование вполне естественным и закономерным. И, кстати, если со всеми прочими видами любви никаких сложностей, я надеюсь, быть не может, то с платонической любовью немного сложнее. Ведь платоническая любовь, казалось бы (особенно людям «возвышенным») значительно, практически в корне отлична от всех остальных. Именно эта любовь есть та воспетая поэтами любовь между мужчиной и женщиной (хотя, безусловно, возможна и однополая любовь) и именно эта любовь есть наибольшая проблема.

Теперь, обозначив все виды любви, обратимся непосредственно к ответу на поставленный вопрос: что такое любовь? Очевидно, что любовь есть чувство, причем чувство присущее только человеку; по крайней мере только в этом можно быть уверенным. Следовательно, любовь кроется во вторичном подсознании, т.е. это чувство, возникающие из некоего вида взаимодействия ВКП и ВКС. И как уже было отмечено, что-то нравится, т.е. приносит удовольствие, в том случае когда и ВКП, и ВКС «согласны» с данным образом, т.е. когда либо обе воли имеют его (образ) целью, либо когда образ значительно пересекается с целями. Да, пока это тоже самое, что и нравится; это еще не любовь. Однако, где граница между «нравится» и «люблю»? Четкой границы нет; одно есть дальнейшее развитие другого. В чем тогда разница? В приоритете. Чем большим приоритетом обладает образ, тем, очевидно, большее влияние он имеет на психику, а значит, вызывает и большие чувства. Или говоря другими словами, если относительно одних только чувств, всё дело в интенсивности. Да и то, зачастую, вся разница между «нравится» и «люблю» сводится исключительно к области словоупотребления.

Отсюда, определение любви: любовь – это чувство, возникающее вследствие наличия в сознании образа с высоким приоритетом и высокими положительными ссылками на ВКП и ВКС. Заметьте, пока я ничего не говорю на счёт платонической любви; сейчас любовь банальная.

Но, что значит, у образа высокий приоритет и высокие ссылки на ВКП и ВКС? Это значит, что такой образ есть цель. В таком случае, любовь должна возникать всякий раз, когда я думаю о своей цели и вообще, я люблю всякую свою цель. Абсурд? Отнюдь. Хотя нужна оговорка: чтобы возникла любовь, приоритет цели должен быть относительно высоким. Если ссылки малы, приоритет мал, то и любви никакой не будет, по той простой причине, что «топлива» мало. Но тем не менее, выходит, что я люблю все свои более или менее значимые цели. И ведь так оно и есть. Я люблю свою работу (если, конечно, она моя цель), люблю свой дом (его обустройство – моя цель), люблю мою собаку, люблю свою машину (а чем это не цель?), люблю дедушку и бабушку… В общем, я люблю всё, что является моей целью. Я даже себя люблю (особенно и прежде всего себя потенциального, т.е. себя идеального, а значит себя как цель), потому что и я тоже есть моя цель. Не стоит шарахаться от такого заявления. Вспомните всё, что вы хоть как-то любите, а теперь представьте, что вы это уничтожите или вообще как-то навредите. Вы даже так, наверняка, будете чувствовать угрызения совести (пусть и совсем небольшие), а значит любимый образ явно относится к «Сверх – Я», что, в свою очередь, означает одно: этот образ – цель. И наоборот, представьте себе свою любую цель (только чтобы она приносила и спокойствие, и гордость) и вы тут же почувствуете, что вы её именно любите. А если и это вас не убеждает… Представьте себе любовь к домашнему животному и любовь к родине. В первом случае, явно будет чувствоваться перевес в сторону спокойствия (т.е. будет вполне заметная примесь спокойствия), во втором – в сторону гордости. И это именно перевесы, а значит в образовании любви участвуют и ВКП, и ВКС, а значит смесь, а значит любовь – смесь ВКП и ВКС. При чём порою не совсем сбалансированная. Т.е. опять пришли к тому же.

Однако, платоническая любовь и прочие виды любви – эмпирически весьма различны. В чём здесь разница? Вспомнив специфику направленности данной любви можно заключить, что разница может быть только в ссылке на ИПР. Отсюда: платоническая любовь – это чувство, возникающее вследствие наличия в сознании образа с высоким приоритетом и высокими положительными ссылками на ВКП, ВКС и ИПР. Ведь действительно, нельзя платонически любить работу или машину; так можно любить только объект сексуального желания, хотя, конечно, последним может служить и собака, и машина. Но это, сами понимаете, извращения, а извращения структурно не принципиальны; суть не меняется.

Но есть здесь и не совсем понятные вещи. Например, при безответной любви, ссылка данного образа на ВКС высока, однако, ссылка на ВКП, по идее должна быть отрицательной или даже высоко-отрицательной, т.к. подобные стремления травмируют психику. В то же время это любовь, отсюда, казалось бы, противоречие определению. Но такое противоречие есть действительно «казалось бы». Разберемся с образами. Кого человек в этом случае любит? Что есть образ, вызывающий любовь? Хорошие (любящие, взаимные) отношения с нею и вообще «такая замечательная она»; именно этот образ вызывает любовь. Это образ будущего, он нереален, но именно его человек и «любит». А тот образ, который имеет отрицательную ссылку на ВКП действительно и не вызывает никакой любви; это вообще совершенно разные образы, один «от реальности», другой «будущий», общего у них только сам объект, сами же образы различны и ссылки у них так же совершенно различны. Именно поэтому, когда человек страдает от неразделенной любви, он и любит, и в то же время испытывает неудовольствие. Два чувства, потому что два образа и каждый из них вызывает свое чувство.

Говорят, человек сначала создает, а затем любит идеал, и ведь так оно и есть: как видим, любовь вызывает (в подавляющем большинстве случаев) нереальный образ. В то же время существуют и реальные образы, но они обладают относительно низким приоритетом. Со временем же ссылка на ВКС снижается (цель достигнута), из-за проблем снижается и ссылка на ВКП, так же и на ИПР, а потому образ (тот, нереальный, идеал) теряет свой приоритет, а значит больше проявляется реальный образ; отсюда все эти мысли «Где были мои глаза?», «Какой же я был дурак» и т.д. Из-за снижения приоритета действие образа на психику прекращается и любовь умирает.

Так же говорят «от любви до ненависти один шаг», – и это верно. Достаточно ссылкам на ВКП реальных образов превзойти ссылку на ВКП идеального образа, как его ссылка тут же начнет снижаться («+» + «-») и идеальный образ станет обладать уже только высокой положительной ссылкой на ВКС, в то время как ВКП уже не будет иметь данный образ целью; плюс к этому повышенный уровень ВКП, отсюда неудовольствие и просто принципиальное «злое» стремление овладеть (ВКС-). При появлении образа в корне противоречащее идеальному (например, измена) такой процесс может произойти «мгновенно».

Еще говорят «Любовь перестает жить, как только перестает надеяться или бояться». И это также согласуется с данным представлением любви. В этом случае, т.е. когда не к чему стремиться (надежду и страх ведь порождают препятствия и преодолеть их есть стремление, цель), очевидно, что ВКС снижается, т.е. снижается один из составляющих любви, что и влечет, в свою очередь, уменьшения чувства. А что касаемо брака, который как известно «… старается заместить любовь дружбой», и вообще длительных отношений, то, в принципе, об этом уже было сказано.

Как видим, некоторые эмпирические аспекты любви вполне объяснимы данным представлением, но остается еще один вопрос: а как же однополая любовь и любовь (самая настоящая) не к людям? Действительно, инстинкт продолжения рода направлен именно на продолжение рода, в то время как в случае однополой любви ни о каком потомстве не может идти и речи. Скорее даже ИПР должен иметь отрицательную ссылку, т.е. опять противоречие определению. Но погодите с выводами. Давайте разберемся с основой ИПР (однако не с механизмом воздействия) – с сексуальными ощущениями. Если эти ощущения есть основа данного инстинкта (хотя, опять же подчеркиваю, не он сам), то чем они сильнее, тем выше уровень инстинкта размножения. Точно так же как чем сильнее голод, тем сильнее действует инстинкт самосохранения, преодолевая и мораль, и чувства, и страх. В случае же однополой любви сексуальные ощущения вызывает именно свой пол, причем высокие ощущения (например), а значит и уровень ИПР будет высоким, т.е. образ действительно будет обладать высокой положительной ссылкой на данный инстинкт. Таким образом, противоречие снимается.

Из всех вышеприведённых размышлений и собственно определения любви можно сделать вывод, что секс является не только неотъемлемой частью любви (в плане отношений), но даже необходимой. При чём необходимой до такой степени, что без секса любовь просто-напросто умирает. Так ли это? Именно так. Когда секс отсутствует, т.е. снижается положительная ссылка ИПР, «любовь» может быть чем угодно: жалостью, привычкой, слабостью, но это уже не платоническая любовь как таковая. Подтверждается ли это эмпирикой? Я считаю, да, при чём без сомнения. А то, что люди могут любить друг друга десятки лет, столько же не занимаясь сексом… Нет, я в это верю, но спросите у них, разве это та же любовь, что была раньше? Это уже не любовь, а на 90% спокойствие. Оно, конечно, тоже цель, тоже приятно, но… «всё совсем не то». Лучше, хуже – не важно; главное, что именно не то и вряд ли кто скажет вам обратное.

17. Стеснение. Явно имеется некое предчувствие удовольствия, или чувственно, имеется удовольствие – это раз. Но в то же время, имеется какой-то образ, который не даёт достигнуть этого удовольствия и который вызывает небольшие угрызения совести – это два. И три, имеется некое смятение. Таким образом, стеснение – это смесь удовольствия, совести и смятения. Последнее, кстати, совсем не обязательно; зачастую стеснение может длиться долгие минуты, в то время как смятение, как правило, не длится дольше нескольких секунд.

То, что здесь есть образ приносящий удовольствие – это бесспорно. Но почему именно совесть, а не страх или злость? Со злостью ясное дело; это уж точно никак сюда не подходит. Но почему не страх? Почему не страх можно проследить по последствиям: если я поборол стеснение но впоследствии потерпел неудачу, я буду испытывать достаточно сильные угрызения совести, но страх – очень вряд ли. Следовательно, совесть уже имела достаточно высокий уровень (а значит всё-таки была), страх же предварительно не повышался. Конечно, здесь может быть задействован и страх, если совесть мучит «от» образа с высокой положительной ссылкой именно на ВКП, но так же (хотя, конечно, реже) я могу фоном ощущать и некоторую злость. Значит, страх, злость – это не принципиально. Да и, вообще-то, как не быть страху или злости, если здесь задействовано «Сверх – Я», а значит ВКП+ и ВКС+? А если есть цель (ВКП+ и/или ВКС+), то есть и её противоположность с ВКП– и/или ВКС-. И т.к. в случае со стеснением имеется образ не устраивающий «Сверх – Я», т.е. противоположный цели какой-то воли, то вызывается и соответствующее чувство. Но, как видите, это именно не принципиально. А вот совесть – принципиально. Таким образом, первое положение остаётся в силе.

18. Злорадство. Смесь удовольствия и злости. То, что такое возможно не должно вызывать у вас никакого удивления. Ибо это не один образ вызывает и удовольствие, и злость (тогда это действительно была бы глупость), а два (как минимум) образа, один из которых имеет положительные ссылки на ВКС и /или ВКП, а другой отрицательную на ВКС. Такое возможно в тех ситуациях, когда при достижении цели (т.е. удовольствие) в сознании ещё имеется (появляется) образ с отрицательной ссылкой на ВКС. Например, вы хотели кому-то, кого (или что, не важно) вы ненавидите или близко к тому, что-то доказать и доказали. Доказать – была цель, вот вам удовольствие. Но появляется и образ этого «кому-то», а значит появляется злость. Вот вам и чувство злорадства. Это же чувство можно испытать и никому ничего не доказывая. Попробуйте в момент какого-то удовольствия подумать о своём недруге. Хотя он к этому удовольствию не имеет никакого отношения, вы испытаете именно злорадство, ибо удовольствие и злость суммировались.

19. «Чувство адреналина». Я в очередной раз извиняюсь за название, но ничего лучшего мне не придумалось. В общем, это чувство возникающее при различного рода экстриме, когда испытываешь и удовольствие, и страх. Т.е. вновь имеется смешение, но уже удовольствия и страха. По сути, это чувство – аналог злорадства применительно к ВКП. Примеры, я надеюсь, излишни.

20. Обида. Что испытывается при обиде? Неудовольствие. А что ещё? Злость. Ведь не даром говорят, что обижаешься – значит злишься. Вот и ответ: это чувство представляющее собой смесь неудовольствия и злости, или – это неудовольствие со смещением в злость.

21. Без названия. Чувство являющее из себя смесь неудовольствия и страха. К сожалению, наверное всякий его испытывал, хотя названия никто и не придумал. Аналог обиды для ВКП.

22. Чёрная зависть. По сути, это та же ненависть. Сюда же может добавляться неудовольствие как таковое и тогда зависть можно рассматривать как обиду с той оговоркой, что здесь злость перевешивает неудовольствие, а не наоборот, как в случае с самой обидой. Если вы сомневаетесь в этих словах, попробуйте уловить разницу между завистью и обидой. Кроме относительно большей злости ничего нового вы здесь не увидите. И ещё одно тому подтверждение: как легко и незаметно зависть переходит в обиду («ну почему он, а не я?!»), а обида в зависть («я сижу тут обиженный, а вот он…»).

23. Белая зависть. Вообще-то, такого чувства не существует. Это, по сути дела, синоним удовольствия, а потому далее я его рассматривать не буду. Для убеждения, проверьте и вы увидите, что как чувство белая зависть совершенно идентична чувству удовольствия, разве что, как правило, слабее. Как такое может быть? Как я могу радоваться за другого, даже незнакомого мне человека? Во-первых, почему другой человек не может быть моей целью? Для психики это такой же объект, как системный блок моего компьютера. Во-вторых, если я, например, обеими руками за хорошую музыку, т.е. хорошая музыка – это моя цель (пусть я к ней и не стремлюсь), то почему я должен быть против того музыканта, который эту музыку делает? Ведь он, получается, действует на благо моей цели. От того и удовольствие, т.е. белая зависть.

24. Чувство материнства (отцовства). Это ни что иное, как воздействующее чувство ИПР, но об этом я уже говорил.

Безусловно, можно было привести ещё с десяток чувств, представляющих собой различного рода смешение основных (собственно) чувств нашего с вами подсознания. Даже если брать только смеси из двух чувств, то не трудно подсчитать, что семь чувств (злость, гордость, страх, спокойствие, совесть, удовольствие и неудовольствие) образуют двадцать одну возможную смесь. Здесь же таких смесей рассмотрено гораздо меньше. Что же остальные? Остальное же нам не так интересно. Во-первых, остальные смеси не так ярки (вроде совесть + неудовольствие или гордость + злость) и относительно не так часто встречаются. Во-вторых, некоторые смеси есть простая тавтология, вроде злость + страх = неудовольствие. В-третьих, часть смесей невозможна в принципе. Нельзя, например, одновременно испытывать и злость, и страх, но не испытывать неудовольствия как такового. Это всегда будет неудовольствие с акцентом в ту или иную сторону. Данный факт, кстати, ещё раз указывает на то, что неудовольствие – это именно целокупность злости и страха, а равно и удовольствие. Все эти факторы немного сужают область моего повествования. Более того, зная, какие чувства основные, можно без труда представить себе любые их смеси. А то, что было более или менее интересно и хоть чуточку непонятно – то разъяснено; и, надеюсь, разъяснено правильно.

На этом я заканчиваю. Вообще, отдельно чувства наличествуют крайне редко; в подавляющем большинстве случаев мы имеем именно смесь из отдельных чувств различной интенсивности, что обуславливает всевозможные оттенки чувствования и понимания. В то же злорадство может быть примешено столько чувств, от предчувствия и страха, до гордости, что просто диву даёшься. А оказывается, вся причина всего лишь в вызывании образов с соответствующими ссылками. Помимо этого, чувства могут запросто «перетекать» одно в другое (т.е. меняться незаметно и неясно для нас же самих), создавая ещё большую путаницу. Но если взять совершенно любое чувство и разобраться откуда, собственно, оно возникло, и что оно «означает», то мы всегда придём к тем принципиальным взаимодействиям и той структуре, которая была раскрыта в данной работе; лично я убеждён в этом на все 100%.

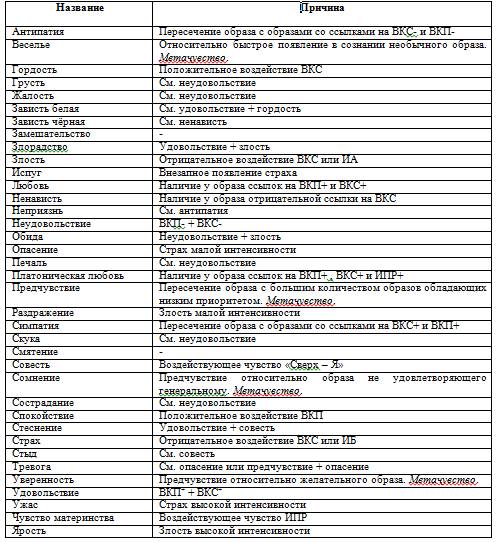

Таблицы чувств

В этой главе вам будет предложена таблица чувств, наиболее кратко обозначающая и проявляющая как собственно чувства, так и метачувства человека. При этом в таблицу будут внесены не все чувства (в особенности это касаемо смесей чувств) человека, которые можно вывести, а только те, которые имеют своё название. Причина такой несправедливости проста: моя цель не показать все чувства, а показать то, что скрывается за названиями чувств. Или, иначе говоря, показать, что по сути представляют собой то, что скрывается за соответствующими словами. В конце концов, какой смысл писать все те соединения чувств, которые могут быть у человека? Это ничего не прояснит. А вот определиться с терминами – это дело. Хотя, конечно, ряд чувств обозначенных в прошлой и позапрошлой главе здесь будут отсутствовать, ибо обычного названия им нет.

Первая колонка в таблице 1 – это название чувства, вторая – причина чувства. Если название чувства структурно представляет собой аналог какого-то «другого» (опять же, по названию) чувства, я буду писать «см. …». Если чувства представляют собой смеси чувств, я буду ставить «+». Если чувства на самом деле не существует, я буду ставить прочерк. Плюс к этому, причины сильно упрощены, ибо более подробно об этих чувствах было написано в предыдущей главе. Перечисление в алфавитном порядке.

Таблица 1 – Чувства человека.

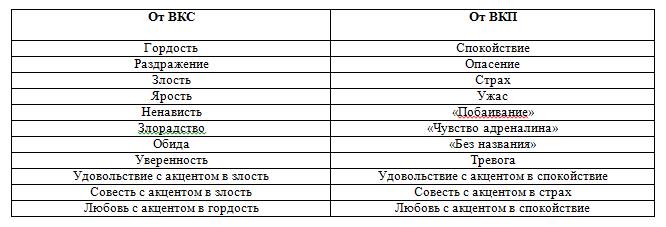

Теперь, для образования, так сказать, целостной картины по вторичному подсознанию, я составлю сравнительную таблицу чувств (таб. 2). Её смысл – сравнить ВКП и ВКС в их проявлениях по чувствам; убедиться в том, что эти воли действительно есть и они противоположны друг другу, т.е. нет такого соединения для ВКП, которого не было бы для ВКС и наоборот. Ведь если бы существовали такие соединения, где может быть только страх, но нет аналога для злости, или где есть гордость, но нет того же, в сущности, соединения для спокойствия (и т.д.), вот тогда можно было бы подумать, что никаких ВКП и ВКС не существует; в сознании нет равного противопоставления. Отсюда снятие дуализма со всеми вытекающими отсюда выводами. Но, к счастью (прежде всего, для меня) мы везде находим противопоставление, а значит и дуализм; опять же с соответствующими выводами. И по организации самой таблицы: здесь в одной колонке чувства «от ВКС» (первая колонка), в другой – чувства «от ВКП», при чём, конечно же, приведены далеко не все возможные смеси, а только наиболее яркие и наиболее запутанные.

Таблица 2 – Сравнение чувств ВКП и ВКС.

Пояснений, как таковых, практически не будет, за исключением ряда моментов, а именно:

1) Как вы наверняка заметили, я почти совершенно проигнорировал первичное подсознание. Причины всё те же.

2) Ещё раз отмечу, что и в первой, и во второй таблице рассмотрены далеко не все чувства, потому не следует думать, будто что-то данной теорией не объясняется (по крайней мере, думать на этом основании).

3) Проверяйте правильность раскрытия чувств не по названиям и тому, что принято понимать под каким-то чувством, а потому, как вы сами чувствуете данное чувство, с использованием, при необходимости, соответствующих примеров. При этом именно проверяйте, а не глушите его мыслью «вот, я же говорил, глупость», иначе вы будете проверять не образы и чувства, которые действительно хотите проверить, а тот немыслимый винегрет, который будет у вас в голове при таком подходе.

Таким образом, в данной главе были рассмотрены, если и не все известные чувства, то, как минимум, все основные чувства и механизмы их возникновения, присущие человеку. Безусловно, я мог (даже наверняка) проглядеть какие-то чувства, этого я не исключаю. Я мог даже что-то напутать, ибо большую субъективность чем при решении задач касаемых чувств представить сложно, хотя я и пытался быть логичным до предела и объяснял (прежде всего, самому себе) всё в соответствии с ранее написанным. Кстати сказать, по-моему, всё получилось очень даже похоже на правду; пусть это и не истина в последней инстанции. Но, в конце концов, прояснение всех чувств человека целью данной работы я не ставил, а что касаемо вышепредложенной теории, то вряд ли какое-то упущенное мною чувство будет иметь такой механизм возникновения, который нельзя было бы обосновать на её базе. По крайней мере, я до такого чувства докопаться не сумел.