Полная версия

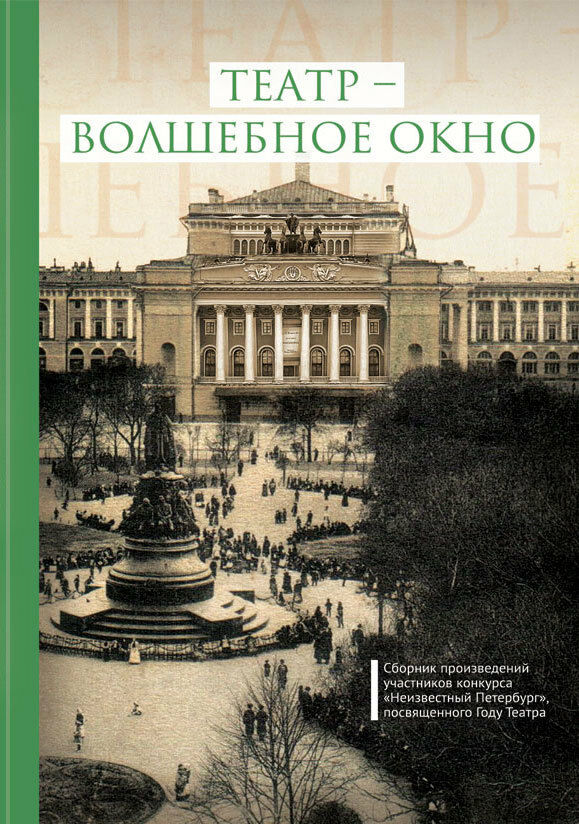

Театр – волшебное окно

Театр – волшебное окно

Редактор-составитель Евгений Лукин

Сборник произведений участников конкурса «Неизвестный Петербург», посвященного Году театра

Издание выпущено при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Правительства Санкт-Петербурга

Волшебный мир петербургского театра

Санкт-Петербург – родина российского театра. Здесь в 1756 году был основан первый российский профессиональный публичный театр. А сегодня на берегах Невы насчитывается более ста сценических площадок – от всемирно известного Мариинского театра до экзотического Театра дождей. Ежегодно в Санкт-Петербурге ставится около пяти тысяч спектаклей. И, конечно же, наш город гордится своими режиссерами и актерами, подлинными мастерами театрального искусства – Валерием Гергиевым, Львом Додиным, Валерием Фокиным, Алисой Фрейндлих, Олегом Басилашвили и другими.

Петербуржцы любят свой театр, и по праву считают Петербург самым театральным городом мира. Именно под таким девизом и состоялся очередной литературный конкурс «Неизвестный Петербург – 2019», проводимый под эгидой Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации. В 2019 году он был посвящен Году театра, ранее объявленного Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина. Петербуржцам было предложено поделиться своими впечатлениями и воспоминаниями о петербургских театрах, высказать свое мнение об увиденных спектаклях, рассказать о любимых режиссерах и актерах.

Надо сказать, что конкурс прошел с большим успехом. В нем приняли участие самые разные категории петербуржцев – от школьников до пенсионеров, от научных сотрудников и краеведов до обыкновенных горожан – студентов, рабочих, менеджеров. Но среди множества работ, а их было прислано около пятисот, компетентное жюри выбрало три.

Прежде всего, был отмечен присланный на конкурс исторический очерк «Исчезнувший театр» петербургского историка и краеведа Юрия Владимировича Полоника, блестящего знатока музыкального и театрального Петербурга. Свою работу он посвятил истории ныне безвестного Панаевского театра, который существовал в нашем городе с 1886 по 1914 год. Здесь начинались блистательные карьеры великого русского баса Федора Шаляпина и любимой певицы композитора Николая Римского-Корсакова – «царевны русской оперы» Надежды Забелы-Врубель. Здесь русский предприниматель и меценат Савва Мамонтов принял решение о возобновлении Русской частной оперы, для которой наступал самый блистательный период. Здесь зародился будущий Музей театрального и музыкального искусства.

Следующую работу, которое отметило жюри, прислал на конкурс петербургский журналист, музыкальный критик и эссеист Вячеслав Кочнов. Вячеслав известен многим театралам по многочисленным статьям и рецензиям в периодических изданиях. Пожалуй, в Петербурге за последние десять лет не было ни одной театральной премьеры, о которой он не написал бы дельной и умной статьи. И на этот раз Вячеслав представил всю богатую красочную палитру театрального Петербурга – от духовной оперы «Святой апостол Петр» Ханеданьянадо музыкальной драмы «Парсифаль» Вагнера, от актуальной премьеры «Доктора Живаго» Кривицкого до удивительно трогательной постановки оперы «История Кая и Герды» Баневича. К оценкам, которые ставит Вячеслав Кочнов, прислушиваются на всех сценических площадках города.

Третья работа, отмеченная жюри, принадлежит перу петербургской школьницы Серафимы Чесноковой. Серафима является одной из самых талантливых членов пресс-центра «Поколение» при Санкт-Петербургском Дворце творчества юных. На наш конкурс она прислала рецензию на новую постановку Каменностровского театра (вторая сцена БДТ) «Romeo&Juliet или Милосердная земля» фламандского режиссера Люка Персеваля. «Не о любви шла речь в этом спектакле, – точно подтметила молодая рецензентка. – Режиссер, скорее обозначил краткий курс того, как можно разрушить свою жизнь и на обломках построить мир своих иллюзий. Но «обнять старость» Люку Персевалю однозначно удалось». Как удалось и Серафиме Чесноковой понять замысел фламандского режиссера.

Поощрительными призами жюри отметило десять работ. Это замечательные стихотворные подборки «Во славу оперетты» Елены Елагиной и «Рай в костюмерной» Марии Амфилохиевой, исторические очерки Татьяны Лестевой «Я протанцевала всю войну» и Тамары Николаевой «Действующие лица и исполнители», поэтические зарисовки Сергея Адамского «Была любовь, но не было зонта» и Михаила Вэя «Оживление», увлекательные повествования Юлии Андреевой «Детство Анны Павловой» и Тамары Панковой «Душой исполненный полет», театральные рецензии участницы детского литературного клуба «Дерзание» Александры Косоротиковой «Бедный король с Корсики» и члена пресс-центра «Поколение» при Санкт-Петербургском Дворце творчества юных Анны Ходыковой «Дубровский. 21».

Кроме того, по результатам конкурса выпущен сборник «Театр – волшебное окно», куда вошли лучшие работы. Этот сборник вы держите в руках. Писатели и журналисты, ученые и студенты, школьники и пенсионеры – таков широкий круг авторов сборника. Каждый из них постарался поделиться своими впечатлениями об увиденных спектаклях, рассказать о любимых режиссерах и актерах, воспеть волшебный мир под названием Петербургский Театр.

Владимир РЯБОВОЛ,

Председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга

Поворот сюжета. Рассказ

Наталья Александрова

– Любите ли вы театр так, как люблю его я? – вполголоса проговорил Селезнев, когда машина остановилась перед желто-белым зданием с колоннами.

– Что, Николай Сергеевич? – переспросил водитель Павлик, повернувшись к нему.

– Так, не обращай внимания! Мысли вслух, сотрясение воздуха, – усмехнулся Селезнев.

Он и правда любил театр. С самого детства, когда бабушка водила сначала в кукольный, потом в ТЮЗ. Она нарядно одевала Колю, они приходили в театр – и начинался праздник.

Потом сам стал ходить. И каждый раз, глядя из темного зала на сцену, он испытывал странное чувство. Там, на сцене, была совсем другая жизнь, не похожая на настоящую. Куда более яркая, выразительная, наполненная подлинным смыслом. Люди в той жизни были куда ярче соседей по дому или знакомых – они много острили, громко смеялись, красиво говорили. И эта жизнь ему нравилась гораздо больше настоящей. Не всегда, конечно, все зависело от уровня пьесы и таланта актеров. Он любил театр только драматический, никакой оперы и балета, это не для него. В опере и балете ему виделась какая-то искусственность. Когда толстая певица вставала в ненатуральную позу и начинала петь о своих фальшивых переживаниях, ему хотелось немедленно уйти.

Он ничего не мог с собой поделать, чувство, которое он испытывал к театру, было сродни смешанному со страхом восторгу, который испытываешь на краю пропасти, когда так и тянет сделать шаг в бездну. Повзрослев, он приглашал в театр знакомых девушек, но быстро понял, что ни одна из них не разделяет его восторга. Больше того, когда рядом сидел кто-то знакомый, кто теребил его за локоть, ерзал на стуле и громким шепотом делился впечатлениями, удивительное чувство не приходило. И Селезнев стал ходить в театр один.

Павлик выбрался из машины, открыл дверь для босса.

– Жди меня здесь же! – распорядился Селезнев.

– Здесь не буду, – Павлик упрямо наклонил голову, – здесь, на проходе, еще какой-нибудь козел заденет, который вчера за руль сел. Сами знаете, машина новая, дорогая…

Селезнев отвернулся, скрыв улыбку. Павлик трясся над его новеньким серебристым Мерседесом, как мать над единственным неразумным дитятей.

– Ладно, подъедешь, я попозже выйду, чтобы не с толпой, – бросил Селезнев и вошел в широко открытые двери театра.

Театр, говоря словами классика, был уж полон. Селезнев разделся в гардеробе и бросил взгляд в огромное, под потолок зеркало, пригладив слегка редеющие волосы. Что ж, пока все, кажется, в порядке. Он выглядит неплохо – для своего возраста, конечно. Может быть, есть несколько лишних килограммов, однако сшитый на заказ костюм отлично их скрывает.

В дверях зала его настиг третий звонок. Селезнев кивнул двум – трем знакомым, направился к своему постоянному месту в партере.

В проходе с ним столкнулся капельдинер – не Михалыч, как обычно, какой-то незнакомый, тоже пожилой, но с яркими, внимательными глазами, с излишне длинными прядями седых волос. Капельдинер пристально взглянул на Селезнева, протянул ему программку. От его взгляда Николаю Сергеевичу стало как-то неуютно. Ему померещилось, что капельдинер заглянул в самые глубины его души и увидел там что-то такое, о чем сам Селезнев предпочитал не думать. Он отбросил это неприятное ощущение, прошел к своему месту – посредине, в четвертом ряду, конечно, отсюда лучше всего смотреть.

Билеты ему продавала Ольга, женщина, близкая к миру театра. Она знала его вкусы и предпочтения и всегда оставляла для него лучшие места.

Устроившись, Селезнев взглянул на программку.

Сегодня шла пьеса Пристли «Опасный поворот» в постановке модного молодого режиссера из провинции. Говорят, эту постановку выдвигают на театральную премию. Селезнев быстро просмотрел список действующих лиц и исполнителей, не нашел ни одного знакомого имени и снова поднял глаза.

Впереди сидели двое – молодой человек и девушка. Это была не пара – они не разговаривали, не смотрели друг на друга, и вообще, по их позам, движениям было видно, что они незнакомы. Но что-то в них странным образом притягивало взгляд Селезнева. Что-то было в них смутно знакомое…

Молодой человек из третьего ряда, видимо, почувствовал взгляд Селезнева, заерзал на своем месте. Неловкость не пропадала, и он, наконец, оглянулся. В последний момент Селезнев отвел взгляд, но успел разглядеть лицо соседа. Что-то в нем было действительно знакомое. Удивительно, недопустимо знакомое…

Казалось, сейчас Селезнев вспомнит, где он видел это лицо, но в это самое время девушка из третьего ряда, соседка молодого незнакомца, заметила в проходе знакомую, привстала, повернувшись в профиль, помахала рукой…

Селезнев замер. Сердце его пропустило удар, а потом, наоборот, забилось мучительно быстро.

Он узнал этот нежный профиль, узнал высокую, чуть смуглую скулу, рыжеватый завиток…

Нет, этого не может быть!

Сколько же лет прошло с того дня? Двадцать пять? Тридцать? Та девушка уже далеко не молода, она прожила уже большую часть жизни, у нее взрослые дети и даже, наверное, внуки…

Но этот завиток… и эта синеватая жилка, бьющаяся на виске… нет, таких совпадений не бывает…

В тот день Селезнев был в этом же театре, да и спектакль шел тот же самый. Только режиссер был другой – маститый, заслуженный, титулованный…

Селезнев купил два билета, второй подарил однокурснице, за которой тогда ухаживал… как же ее звали? Света? Лена? Не вспомнить уже… и то – сколько лет прошло…

Она не пришла, да он не слишком и расстроился, увидев пустое место слева. Эта Света (или Лена) ему нравилась, но не настолько, чтобы сидеть с ней рядом без малого три часа и слушать ее неквалифицированные замечания по поводу спектакля. А нужно ведь еще держать ее за руку и время от времени прислоняться плечом, да еще и поддерживать разговор. В общем, ни минуты покоя. Какой уж тут восторг…

Нет, Селезнев совсем не расстроился. Особенно после того, как увидел девушку, которая сидела рядом с ним справа. Чуть смуглое лицо, высокие скулы, рыжеватые завитки волос, тонкая синеватая жилка, просвечивающая сквозь кожу, как вода просвечивает сквозь чистый лед, только что сковавший зимнюю реку… казалось бы, в ней не было ничего особенного, но сердце Селезнева, как и сейчас, пропустило один удар, а потом забилось часто-часто.

Он то и дело бросал на соседку взгляд – смущенный, растерянный, робкий. В какой-то момент она почувствовала этот взгляд, покосилась на него.

Началось действие, и Селезнев отвлекся на сцену. Несмотря на то, что двигались актеры не спеша и произносили реплики четко и правильно, как принято было в этом театре, Селезнев погрузился в эту ненастоящую жизнь с головой. Какая разница, что писательница мисс Мокридж выглядела, как депутат горсовета в своем синем непробиваемом костюме, а жена Роберта Кеплена, по пьесе молодая красавица, была старше всех на сцене и явно готовилась к пенсии.

Изредка Селезнев отвлекался и посматривал на соседку, и увидел, наконец, что она испытывает то же чувство, глядя на сцену.

В какой-то момент девушка повернулась к нему.

Ее глаза… они были цвета теплого янтаря, нет, цвета тусклого старинного золота, и от них по всему залу рассыпались золотистые искры. В ее взгляде был восторг, сродни тому бессознательному страху, когда стоишь над бездной и смотришь вниз, и слегка кружится голова. Девушка встретилась с его глазами, и в ее взгляде проступило смущение и еще, кажется, досада…

Время словно остановилось. Селезнев смотрел на соседку, словно сквозь сильное увеличительное стекло. Он отчетливо видел каждую веснушку на ее коже, видел крошечную каплю пота, выступившую на верхней губе. Девушка приоткрыла рот, словно хотела что-то сказать, но промолчала и вместо этого слегка закусила губу мелкими острыми зубами. Селезнев тоже почувствовал смущение и неловкость. Он ничего не мог с собой поделать, не мог отвести взгляд от соседки – но не мог и заговорить с ней…

И тут она уронила программку.

Селезнев понял, что она протянула ему руку помощи, дала ему повод для знакомства – нужно всего лишь наклониться, поднять программку и подать ей. Но он не решался на это такое простое и естественное движение. Он сидел с глупым выражением лица, с бьющимся сердцем и ничего, ничего не мог с собой поделать…

Актеры на сцене громко рассмеялись, и Селезнев очнулся от воспоминаний.

И тут он внезапно понял, кого напомнил ему молодой человек из третьего ряда, понял, почему его лицо показалось ему таким неправдоподобно знакомым.

Он был похож на самого Селезнева – такого, каким он был тогда – двадцать пять? Тридцать лет назад? Каким он был в тот давний день, который, как он сейчас понял, определил его судьбу… на того Селезнева, который сидел, растерянно глядя перед собой, и не решаясь наклониться за программкой…

На того Селезнева, который смотрел, как мужчина, сидевший по другую сторону от девушки, наклонился за этой несчастной программкой, поднял ее, подал девушке и заговорил с ней.

А она бросила на Селезнева обиженный, недовольный, разочарованный взгляд, и заговорила с тем мужчиной, который поднял программку, и через несколько минут уже улыбалась ему, и в антракте он угощал ее тепловатым шампанским в буфете, и они вместе ушли из театра, а Селезнев шел позади, глядя на девушку несчастными глазами побитой собаки, и в ту ночь ему снилось лицо с высокими скулами, и янтарные глаза, рассыпающие вокруг тысячи золотых искр…

И в ту ночь, и в другие, бесчисленные ночи.

До сих пор ему снится то лицо, хотя теперь, конечно, реже, гораздо реже…

Селезнев усилием воли оторвал взгляд от молодой пары в третьем ряду, перевел его на сцену.

Оказывается, спектакль был уже в разгаре.

Мужчины на сцене вышли из кабинета, где обсуждали какие-то дела, и присоединились к женщинам, которые вели разговор о самоубийстве Мартина Кэплена и о том, как опасна может быть неудобная и несвоевременная правда.

– Мне кажется, – говорил Чарльз Стэнтон с самодовольным видом, – говорить правду все равно, что делать поворот на скорости сто двадцать километров в час.

– А в жизни столько опасных поворотов, не правда ли, Чарльз? – выдала свою реплику хозяйка дома.

– Да, бывает – если только не уметь выбрать правильный путь. А что вы об этом скажете? – Стэнтон повернулся к собеседнице. – У вас такой глубокомысленный вид!

Селезнев подумал, что такой же поворот сюжета, такой же поворот жизни может быть связан не только с неожиданно открывшейся правдой, что каждый миг человеческой жизни может оказаться переломным, может стать развилкой, что каждый, самый незначительный поступок может непредсказуемым образом развернуть его судьбу. Если бы тогда… двадцать пять? Тридцать лет назад? Если бы тогда он… если бы только тогда он решился…

Селезнев не додумал свою мысль до конца. Его отвлекло какое-то едва уловимое движение в третьем ряду. Он снова перевел взгляд на молодую пару.

Девушка уронила программку.

Как тогда, двадцать пять или тридцать лет тому назад… она уронила эту программку, чтобы помочь своему соседу…

Селезнев затаил дыхание, закусил губу…

Молодой человек, так похожий на него давнего, наклонился и поднял ее. Она улыбнулась, он шепотом сказал что-то, она мягко тронула его руку – потом, потом, не будем мешать…

Вот и все. Артисты долго выходили на поклоны, но наконец занавес опустился окончательно. Селезнев вздрогнул, словно пробудился от долгого сна.

– Ну, и как тебе эта постановка? – спросила Марина.

Николай Сергеевич повернулся к жене, улыбнулся:

– Да так, ничего особенного.

– Ты знаешь, а мне понравилось.

– А мне показалось, что в ней нет ничего нового. По-моему, этого режиссера чересчур перехвалили. Постановка вполне традиционная, ничего нового в режиссуре…

– Может быть, это и хорошо. Новое – это хорошо забытое старое. Я даже вспомнила свою молодость… нашу молодость. Ты ведь помнишь, что мы познакомились как раз на этом спектакле?

– Как, разве на этом? По-моему, ты что-то путаешь. Столько лет прошло…

– Да нет, я ничего не путаю. Неужели ты забыл? – Марина устало улыбнулась, и Николаю Сергеевичу показалось, что от этой улыбки по залу рассыпались тысячи золотых искр.

Показалось, наверное.

– Пойдем, а то в гардеробе будет большая очередь!

В гардеробе действительно было полно людей. Они встали в хвост очереди, Селезнев получил свою куртку и Маринино пальто, привычно подумал, что нужно бы купить ей новое.

Они вышли на улицу.

Отчетливо и беспокойно пахло весной – талым снегом, мимозой, корюшкой.

Люди рассаживались по машинам, кто-то звонил, вызывая такси.

Совсем рядом с Селезневыми остановилась красивая дорогая машина – серебристый «Мерседес». Из нее выскочил шофер, распахнул дверцу перед мрачным сутулым мужчиной в черном кашемировом пальто. Дверца хлопнула, и «Мерседес» укатил.

Селезнев посмотрел ему вслед и почувствовал какое-то непонятное, необъяснимое беспокойство.

– Может быть, вызовем такси? – проговорил он, повернувшись к жене. – Это совсем недорого.

– А зачем? – Марина пожала плечами. – Погода хорошая, пройдем до метро пешком…

Жена взяла его под руку, прижалась к плечу. Серебристый «Мерседес» мигнул огнями далеко впереди.

«Была любовь, но не было зонта…» Стихи

Сергей Адамский

Была любовь, но не было зонта;И два случайно купленных билетаСпасли двоих. История проста:По сцене рассыпалась красотаЖемчужинами гаснущего лета;Грозилась осень оборвать сады;Безмолвно гибло трепетное чудо;Притих партер в предчувствии беды;Дороги не открылись молодым,Бредущим в никуда из ниоткуда.…Аплодисменты. Занавес. Финал.Дождь перестал. Чудесная погода.В ночи не важно, кто и как играл;Вне бельэтажа – ярый театралСтановится обычным пешеходом.«У нас – любовь? Скажи! Не просто связь?»«Конечно! Тут – чума, а не простуда!У нас – любовь!» – он отвечал, смеясь.Они синхронно, обходили грязь,Боясь забрызгать собственное чудо.Над Петербургом плыли провода;В Неве вершилось таинство заката;А в голове вертелась ерунда:«Сейчас» не повторится никогда,Со временем мутируя в «когда-то…»Театр, то есть жизнь. Рассказ

Татьяна Алферова

Дима Бульонов не сразу понял, что любит театр.

Хотя были звоночки, были. Еще до школы, еще в маловразумительном возрасте, когда ему было пять лет, подруга мамы взяла Диму вместе со своими взрослыми детьми – школьниками второго и третьего класса – в театр имени Кирова. Так театр назвала мама, но ее подруга сказала:

– Мы пойдем в Мариинку.

Наверное, мамина подруга передумала и повела их всех в другой театр, не тот, куда собирались вначале.

Они долго ехали на автобусе, теснясь втроем на одном сидении, а дочь третьеклассница стояла чуть поодаль и делала вид, что не имеет к ним никакого отношения. Они пережили неприятную суету в гардеробе, где толпились и толкались взрослые, а дети смирно, как им велели, сидели на скамеечках, почему-то не деревянных, а бархатных сверху. Дима нигде таких скамеечек не видел, мамино выходное платье было из бархата, и она не разрешала Диме трогать мягкий ворс, чтобы не помять. Детей маминой подруги заставили переобуваться, но Диме переобуться было не во что, он пошел так.

Они сидели, как сообразил Дима, на самых лучших местах: выше всех. Хотя до потолка все равно оставалось еще далеко. Потолок выглядел даже красивее, чем в Эрмитаже: там, держа за руки пухлых голых мальчиков, водили хоровод красивые тетеньки с добрыми лицами. Внутри хоровода висела огромная люстра, похожая на фонтан, но наоборот. Она сверкала брызгами вниз. Потолок оказался, пожалуй, прекраснее всего, что до сих пор видел Дима.

– Сейчас занавес поднимут, – прошептала мамина подруга и соврала, как вечно врут взрослые. Занавес не дрогнул.

Он был как несколько фонтанов, неподвижных. Запомнить его оказалось сложно: занавес был для взрослых. Но Дима запомнил: сияющие струи в центре, голубые с золотом завесы и длинные языки рождающихся струй меж ними.

Мама сказала, что он смотрел балет «Конек-горбунок», пока Дима рисовал занавес пальцем на кухонной клеенке. Но он не смотрел! Он смотрел и слушал! Потому что, еще до того как уехал вверх этот занавес с языками, зазвучала музыка. А уже после на сцене принялись бегать, прыгать и красиво кружиться странно одетые взрослые. Эти взрослые ему нравились, они выглядели неопасными и добрыми, как тетеньки из хоровода на потолке. Может быть, они даже хорошо относились к нему, к Диме!

Но музыка была еще лучше, она обнимала, утешала и смешила.

В антракте Дима плакал – он не хотел уходить, и мамина подруга с досадой сказала:

– Ладно, не пойдем в буфет в фойе. Останемся без пирожных, если уж Дима так категорически против.

Сын маминой подруги хихикнул, но взял Диму за руку и прошептал:

– Не бойся! После антракта они опять затанцуют! Я раньше тоже боялся, что все сразу кончится.

А взрослая третьеклассница, рассердившись из-за пирожных, больно и незаметно ущипнула Диму.

Дима был так счастлив тем, что они остались на своих царских местах, так ждал второго действия, так внимательно следил, как медленно гаснут огоньки грандиозной люстры-фонтана-наоборот, что, едва зал погрузился в полумрак, уснул. От счастья, от ожидания счастья, от утомления счастьем.

Больше мамина подруга Диму в театр не брала.

А потом папа уехал в командировку и не вернулся. А мама решительно сказала, что не надо спрашивать про папу. И тем более, про театр. А еще более тем более – про мамину подругу. Театра больше не будет. Мама сказала:

– Хватит, накомедили уже! Я такого театра на две семьи не потерплю!

Театра не было долго.

Но когда Дима учился в шестом, если не в седьмом классе, их всем классом повели в ТЮЗ.

В этом театре не было скамеечек, обитых малиновым бархатом. Не было фонтана-люстры и занавеса с языками. На сцене не прыгали, не танцевали, на сцене – говорили. И вообще-то Дима догадывался, что на сцене не дети из книги по внеклассному чтению, а взрослые, изображающие детей. Но часто забывал, верил: это на самом деле Том Сойер или Бекки Тэтчер. И побежал к сцене, не дождавшись конца спектакля, чтобы сказать Тому Сойеру, какой тот классный, и что теперь обязательно прочитает книгу про него.

Он не помнил, как ехали домой, лишь то, что классная руководительница почему-то на него кричала. Дома он попытался рассказать про театр, но мама велела идти спать – и он пошел.

Школа доставляла неприятности. Одноклассники дразнились, учителя (правда, не все) ругались на Диму. Но в восьмом классе на уроке черчения выяснилось, что Дима может нарисовать практически идеальный круг без циркуля и правильный овал без построения. Учитель хвалил Диму, одноклассники просили помочь с «домашкой». Дима поступил в чертежное училище и по окончании устроился на работу в большой проектный институт. Мама без конца повторяла: – Не думай, что это твой отец помог с проектным институтом!

Так Дима понял, что – да, именно отец и помог. Они изредка встречались, пусть отец и не говорил, что поспешествовал с работой, а может, стеснялся говорить при бывшей маминой подруге. Она почему-то всегда присутствовала на встречах.

В проектном институте было лучше, чем в школе или училище. Никто Диму не щипал, никто не смеялся над ним открыто. А если смеялись за спиной – ну что же, он догадывался, но когда не в лицо, это нестрашно.