Полная версия

Основы ТРИЗ. Теория решения изобретательских задач. Издание 2-е, исправленное и дополненное

4.5.2.5. Идеальная форма

В некоторых случаях можно говорить и об идеальной форме.

Идеальная форма – обеспечивает максимум полезного эффекта для выполнения определенной функции.

Под полезным эффектом формы пониматься, например:

– прочность, при минимуме используемого материала;

– минимальное аэро- и гидродинамическое сопротивление;

– герметичность;

– трение (минимальное или максимальное);

– эргономичность;

– эстетичность и т. д.

Пример 4.39. Корпус подводного аппарата

Для подводного аппарата идеальная форма прочного корпуса – сфера. Она обладает высокой устойчивостью и небольшой плотностью. У сферического корпуса минимальное отношение площади поверхности к объему.

Пример 4.40. Форма антенны

Антенна радиотелескопа должна иметь гиперболическую форму. Любые отклонения от теоретического гиперболоида дают искажения сигнала. Такую антенну делают из материала с эффектом памяти формы.

4.5.2.6. Идеальный процесс

Процесс осуществляется для получения результата.

Идеальный процесс – это отсутствующий процесс, его не должно быть, а должен быть только результат, осуществляемый процессом.

Таким образом: идеальный процесс – результат.

В качестве результата может быть взят продукт или действие.

Особым фактором в процессах является время.

Процесс происходит тем идеальнее, чем он производительней, качественней и чем меньше требуется затрат вещества, энергии, трудозатрат (в том числе и на управление процессом), и чем меньше вредных воздействий он производит.

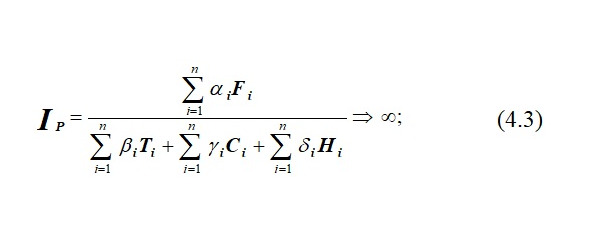

Степень идеализации процесса можно представить в виде формулы (4.3):

Степень идеализации процесса

Функциональность операции

Где

IP – степень идеализации процесса (безразмерная величина);

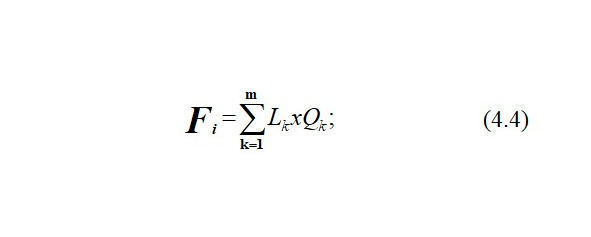

Fi – функциональность операции i (безразмерная величина);

Lk – уровень функции k в операции i (безразмерная величина);

Qk – качество выполнения функции k в операции i (безразмерная величина);

T – время выполнения операции i;

C – затраты средств на осуществление операции i;

H – вредное действие, создаваемое операцией i (безразмерная величина);

k – порядковый номер функции в операции i;

m – количество функций в операции i;

i – порядковый номер операции;

n – количество операций в процессе;

a, β, γ, δ – коэффициенты согласования.

Процесс – это набор операций, которые могут выполняться последовательно и/или параллельно. Кроме того, могут быть обратные связи. Одна операция может выполнять несколько функций. Функции могут иметь разный уровень:

– главная;

– основная;

– второстепенная.

Идеальный процесс производит качественный продукт (результат) с нулевыми затратами вещества, энергии, времени и управления.

Способы идеализации процесса

Сокращение времени выполнения процесса и повышение его эффективности может осуществляться способами:

1. Не выполнять процесс, а использовать результат.

2. Выполнение действий заранее (предварительно).

Заранее (предварительно) выполнить требуемое действие полностью или хотя бы частично. Предварительное выполнение части процесса.

2.1. Заранее обдумать последовательность выполнения операций в процессе;

2.2. Заранее ввести нужные для выполнения процессов «отзывчивые» вещества и поля;

2.3. Заранее расставить объекты так, чтобы они могли вступить в действие без затрат времени на доставку с наиболее удобного места.

3. Устранить ненужные (лишние), повторяющиеся и вредные операции.

4. Устранить отдельные операции процесса, передав их функции другим операциям (предыдущим, параллельным или последующим).

5. Объединить однородные или смежные операции.

6. Использование пауз и холостых ходов.

7. Вести работу непрерывно.

8. Параллельное выполнение процессов.

9. Встречное выполнение процессов.

10. Процесс разбивается на отдельные операции, если возможно, каждая операция выполняется параллельно и встречно.

11. Выполнение процесса многими системами или частями.

12. Использование более управляемых полей и веществ, в частности, замена механического движения на движение более управляемого поля.

13. Использование ресурсов.

Приведем примеры способов осуществления идеализации процесса.

Выполнить действия заранее

– Предварительное выполнение части процесса.

Пример 4.41. Компьютерная программа для цифровой печати

Благодаря появлению цифровой печати стало возможным печатать документы или книги по требованию (Print-on-Demand – POD). Печатается столько документов, сколько их заказали в данный момент, причем хорошего качества. Это позволяет избавиться от складов и неликвидов. Кроме того, документ печатается в том месте, где он требуется. Таким образом, отпадает необходимость в транспортировке на значительные расстояния больших объемов готовой продукции – высшая степень идеальности – исчезли функции пересылки на большие расстояния и хранения печатной продукции.

При такой печати очень критично, чтобы печатающая машина не простаивала в ожидании, когда программа успеет подготовить ей очередной лист для печати.

С этой целью поступивший на печать документ предварительно обрабатывают и записывают в буферную память. Объем такой памяти ограничен и его не хватает для записи больших документов, например, книг.

В этом случае документ предварительно обрабатывается, и определяются повторяющиеся места, они и записываются в буферную память. Они, как правило, занимают не много места в памяти компьютера. Эти записи вызываются в момент, когда они необходимы для печати. Таким образом, выполняется часть процесса обработки информации заранее, что позволяет сократить общее время печати.

– Заранее расставить объекты.

Пример 4.42. Строительство домов

Раньше панели для строительства домов привозили заранее и их складировали. Для этого нужно было иметь дополнительные площади. Кроме того, панели могли быть повреждены в следствии плохой погоды или небрежного обращения.

Ввели способ строительства «с колес». Панели привозили точно в то время, когда они нужны. Их выгружали и тут же ставили на место.

Приведем примеры на другие способы сокращения времени проведения процесса.

Опишем идеализацию процесса сварки.

Процессы идут встречено

Пример 4.43. Сварка листов

При сварке листов процесс будет идти быстрее, если его вести с двух сторон навстречу друг другу (а. с. 988 490, 1 234 095). Можно двигать навстречу друг другу лист и дугу (а. с. 1 031 679).

Разбиение процесса на отдельные операции

Пример 4.44. Сварка листов

Процесс сварки будет идти быстрее, если будет использоваться не два, а большее количество электродов, которые попарно двигаются навстречу друг другу (а. с. 303 158).

Замена механического движения на полевое

Пример 4.45. Сварка листов

Можно вообще не тратить время на перемещение электродов, если их расставить заранее в нужном месте на расстоянии, меньшем, чем тепловое пятно. Каждый из электродов подсоединяется к источнику питания и последовательно включается. Таким образом, дуга движется, а электроды стоят на месте (а. с. 285 740).

Использование имеющихся ресурсов

Пример 4.46. Как отыскать в стене трассу скрытой проводки?

Это можно осуществить при помощи приемника. Для этого в розетку нужно включить какой-нибудь слабый источник помех, например, электробритву с отсоединенным помехозащитным фильтром. Приемник настроить в средневолновом диапазоне (но не на станцию) и начать водить им вдоль стены. При пересечении трассы проводки треск из динамика будет усиливаться.

4.5.3. Закон увеличения степени управляемости

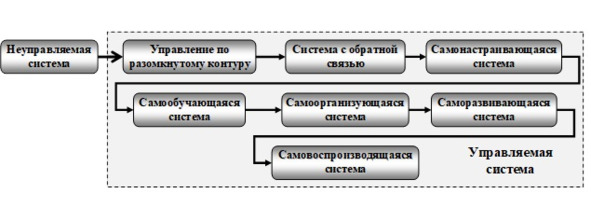

Закон увеличения степени управляемости является основным из законов эволюции технических систем (рис. 4.11).

Рис. 4.11. Структура законов эволюции технических систем

Развитие системы идет в направлении увеличения степени управляемости.

Система может быть управляемой тогда и только тогда, когда она содержит в себе элементы, способные воспринимать управляющие сигналы, преобразовывать их в управляющие воздействия и адекватно воспринимать информацию о внутренних изменениях в системе и внешних воздействиях на нее. Это свойство часто называют «отзывчивостью».

Общая тенденция увеличения степени управляемости (рис. 4.12) – это переход от:

– неуправляемой к управляемой системе;

– неавтоматического (ручного) управления к автоматическому;

– проводного управления к беспроводному;

– непосредственного управления к дистанционному.

Рис. 4.12. Общая тенденция увеличения степени управляемости

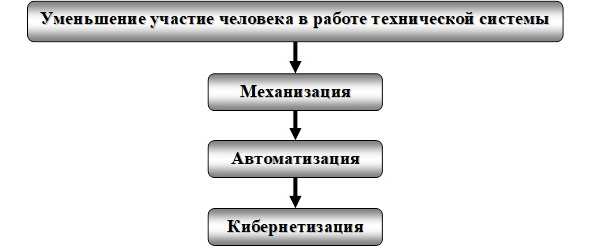

Увеличение степени управляемости уменьшает степень участия человека в работе технической системы. Иногда эту тенденцию называют вытеснение человека из технической системы.

Вытеснение осуществлялось на протяжении всей истории развития человечества.

Первоначально вытеснение осуществлялось на уровне рабочего органа – руки и ногти были заменены острым камнем или рогом, которым первобытный человек, например, обрабатывал землю. На следующем этапе заменяли и некоторые связи или преобразователи – камень привязали к палке. Далее постепенно происходили этапы механизации, автоматизации и, начиная с 20 века, этап кибернетизации.

Этап механизации начинался с примитивных приспособлений, затем вытеснения человека на уровне двигателя – человек воспользовался природными силами (ветром, силой падающей воды и т. д.) и животными в качестве двигателя.

Следующий этап развития – замена человека на уровне системы управления. Этот этап начинался с примитивных, а затем сложнейших механических автоматов, далее автоматика была электромеханическая, электрическая и электронная.

Этап кибернетизации и интеллектуализации характерен для сегодняшнего дня.

Примеры к этим этапам мы рассматривали в разделе 4.5.2 (степени идеализации):

Система все делает сама – самоисполнение (рис. 4.13):

– механизация;

– автоматизация;

– кибернетизация (интеллектуализация).

Рис. 4.13. Уменьшение участия человека в работе технической системы

Пример 4.47. Зонтик

Родиной зонтика исторически считают Китай, Египет или Индию, где он, являлся привилегией царей и вельмож. Изобретение датируется XI веком до нашей эры. Первоначально он применялся исключительно в качестве защиты от солнца, и весил более 2 кг, а длина ручки была около 1,5 м.

Первые зонты имели недостаток – они не были складными, т. е. имели только одно устойчивое состояние – открытое. Соответственно, это была неуправляемая система – независимо от наличия дождя или прямых солнечных лучей зонтик сохранял свои внушительные размеры.

Автоматическое управление в технике – это совокупность действий, направленных на поддержание или улучшение функционирования управляемого объекта без непосредственного участия человека в соответствии с заданной целью управления.

Тенденция перехода от неуправляемой к управляемой системе показана на рис. 4.14. Она представляет собой переход от неуправляемой системы к управлению по разомкнутому контуру, затем к переходу к системе с обратной связью, к адаптивной (самонастраивающейся) системе, к самообучаемой и самоорганизующейся системе и, наконец, к саморазвивающейся и самовоспроизводящейся системе.

Рис. 4.14. Переход от неуправляемой к управляемой системе

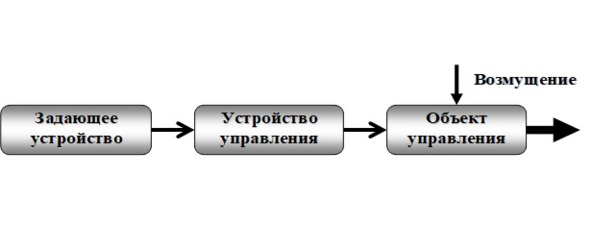

Управление по разомкнутому контуру осуществляется без знаний о текущем состоянии объекта управления. При таком управлении чаще всего управление ведется по жесткой программе, без анализа каких-либо факторов в процессе работы, либо измеряют и компенсируют главные из возмущений.

Для этого вида управления характерно отсутствие обратной связи, с помощью которой можно получить информацию о том, что происходит в объекте управления.

Структурная схема системы управления по разомкнутому контуру показана на рис. 4.15. Устройство управления воздействует на объект управления по программе, находящейся в задающем устройстве. На объект управления могут воздействовать возмущения. Некоторые системы по разомкнутому контуру измеряют главные из возмущений и компенсируются.

Рис. 4.15. Система управления по разомкнутому контуру

Этот вид управления достаточно примитивен, но часто исполнительные устройства просты, надежны и дешевы. По такому принципу работают примитивные автоматы и конвейерные линии.

Условия предпочтения управления по разомкнутому контуру управлению по замкнутому контуру:

– не нужны высокоточные операции;

– система может работать удовлетворительно без гарантии изменений, которые происходят в объекте управления.

Пример 4.48. Стиральная машина

Переключение команд в стиральной машине осуществляется по определенной программе.

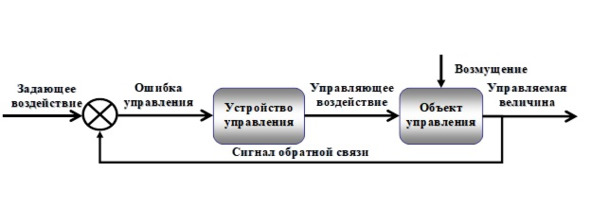

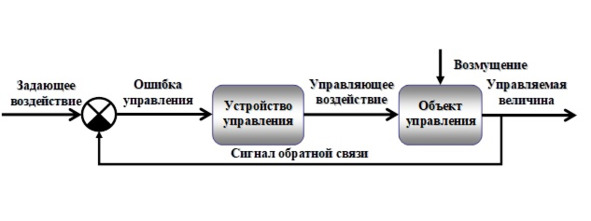

Система с обратной связью представляет собой систему, работающую по замкнутому контуру. В такой системе осуществляется регулирование по отклонению, а цепь прохождения сигналов образует замкнутый контур, включающий объект управления и управляющее устройство.

Структурная схема системы управления с обратной связью показана на рис. 4.16. Устройство управления воздействует на объект управления посредством сигнала (управляющего воздействия) в соответствие с ошибкой управления, которая вырабатывается в результате сравнения сигнала обратной связи с задающим воздействием. На объект управления могут воздействовать возмущения.

Рис. 4.16. Система управления с обратной связью, где кружок с крестиком – сумматор

Обратная связь – это процесс, приводящий к тому, что результат функционирования какой-либо системы влияет на параметры, от которых зависит функционирование этой системы. На вход системы подается сигнал, являющийся функцией выходного сигнала. Часто это делается преднамеренно, чтобы повлиять на динамику функционирования системы.

Различают положительную и отрицательную обратную связь.

Отрицательная обратная связь – это тип обратной связи, при которой входной сигнал системы изменяется таким образом, чтобы противодействовать изменению выходного сигнала. Отрицательная обратная связь компенсирует отклонения управляемой величины от желаемых значений вне зависимости от причин, вызвавших эти отклонения. Таким образом, на вход системы подается инвертируемый выходной сигнал, сигналы вычитаются, уменьшая ошибку управления.

Отрицательная обратная связь делает систему более устойчивой к случайному изменению параметров.

На рис. 4.17 затемненная часть сумматора обозначает, что он является инвертором (сигнал вычитается).

Рис. 4.17. Система управления с отрицательной обратной связью

Примером отрицательной обратной связи является любая система автоматического управления и регулирования, следящая система.

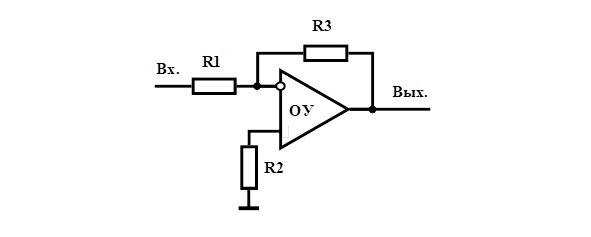

Пример 4.49. Инвертор

Простейший пример отрицательной обратной связи – это инвертор или инвертирующий усилитель (рис. 4.18). Он выполнен на операционном усилителе (ОУ). Обратная связь подается через сопротивление R3 на инвертирующий вход (он обозначается кружочком), при этом фаза выходного сигнала сдвигается относительно входного на 180º. Поэтому обратная связь отрицательная.

Рис. 4.18. Схема инвертора (инвертирующего усилителя) ОУ – операционный усилитель, R1, R2, R3 – сопротивления.

Эффективность управления повышается, если управление осуществляется не только по управляемой величине, но и по ее производным и интегралу.

Производная позволяет раньше реагировать на изменение управляемой величины, а интеграл позволяет учесть предыдущие изменения.

Положительная обратная связь – это тип обратной связи, при которой изменение выходного сигнала системы усиливается за счет складывания с входным сигналом, способствуя дальнейшему отклонению выходного сигнала от первоначального значения.

Системы с сильной положительной обратной связью неустойчивы, в них возникают незатухающие колебания (автоколебания).

Положительная обратная связь используется, например, в усилителях, генераторах, переключателях и т. п.

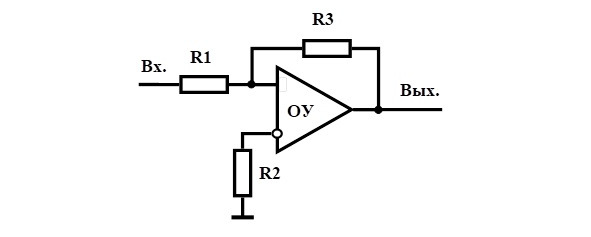

Пример 4.50. Генератор

Простейший пример положительной обратной связи – это генератор. На схеме (рис. 4.19) генератор выполнен на операционном усилителе (ОУ). Обратная связь подается через сопротивление R3 на положительный вход, при этом входной и выходной сигналы складываются, усиливая выходной сигнал. Поэтому обратная связь положительная.

Рис. 4.19. Схема генератора

ОУ – операционный усилитель, R1, R2, R3 – сопротивления

Самонастраивающаяся система – это система, в которой приспособление к случайно изменяющимся условиям обеспечивается автоматическим изменением параметров настройки или путем автоматического поиска оптимальной настройки. Самонастраивающуюся систему также называют адаптивной или самоприспосабливающейся.

В самонастраивающихся системах параметры меняются в более широком диапазоне по сравнению с обычными (не самонастраивающимися) системами, в которых осуществляется первоначальная настройка (создание определенных параметров) при разработке системы. Такие параметры влияют на устойчивость и качество процессов управления.

Самонастраивающаяся система сохраняет работоспособность даже в условиях непредвиденного изменения свойств управляемого объекта, цели управления или условий окружающей среды посредством смены алгоритмов своего функционирования или поиска оптимальных состояний.

Пример 4.51. Коммутатор

Коммутаторы предназначены для подключения и отключения входных сигналов. Они широко используются в серверах, чтобы повысить производительность пропускания каждого из каналов (портов). Каждый из портов имеет определенную скорость пропускания информации, что ограничивает общую производительность ее прохождения.

Компания IBM разработала коммутатор с самонастраивающимися портами способными автоматически выбирать наибольшую скорость пропускания информации без блокировки каналов.

Самообучающаяся система – это система, алгоритм функционирования которой совершенствуется путем самообучения в процессе работы, улучшая функционирование системы.

Пример 4.52. Поисковые системы

Информацию в Интернете ищут с помощью специальных поисковых систем, например, поисковой машины Google. Программа поисковой машины самостоятельно изучает запросы и впоследствии предоставляет клиентам информацию, более подходящую для каждого из них. Например, предоставляет информацию, к которой чаще всего обращаются.

Самоорганизующаяся система – это система, которая способна синтезировать модель структуры системы в зависимости от ее предназначения и окружающих ее условий. Она разрабатывает алгоритм работы системы, проектируя систему управления, и по синтезируемой модели создает саму систему из имеющихся элементов. Такая система способна перестроить структуру системы, чтобы приспособиться к внутренним или внешним изменениям. В простейшем случае система способна изменить связи между подсистемами, а в сложнейшем случае заменять, добавлять или изменять подсистемы для создания структуры, способной наилучшим образом выполнить необходимые функции.

Основное отличие самоорганизующейся системы от самонастраивающейся системы заключается в том, что в первой в процессе приспособления преобладают качественные изменения, а во второй – количественные.

Пример 4.53. Самоорганизующийся робот

В лаборатории вычислительного синтеза Корнельского университете (США) разработали опытный образец робота, способного синтезировать свою структуру в зависимости от окружающих его условий и обстоятельств воспроизвести себя из универсальных элементов – кубиков.

На поверхности кубиков имеются электромагниты, с помощью которых они могут соединяться и разъединяться друг с другом; питание подводится через контакты на поверхности монтажного стола.

Первоначально робот создает свою модель и по ней синтезирует систему управления, что осуществляется в результате ограниченного количества физических экспериментов (это поисковая самонастраивающаяся система).

Алгоритм работы робота позволяет ему функционально компенсировать механические повреждения в результате коррекции собственной модели.

Саморазвивающаяся система – это самообучающаяся, способная не только накапливать знания, но и развивать систему в соответствии с поставленными целями по определенным закономерностям.