Полная версия

Основы ТРИЗ. Теория решения изобретательских задач. Издание 2-е, исправленное и дополненное

3 – плата управления;

4 – вентилятор;

5 – конденсатор;

6 – фильтр фреоновой системы;

7 – штуцерные соединения;

8 – защитная быстросъемная крышка.

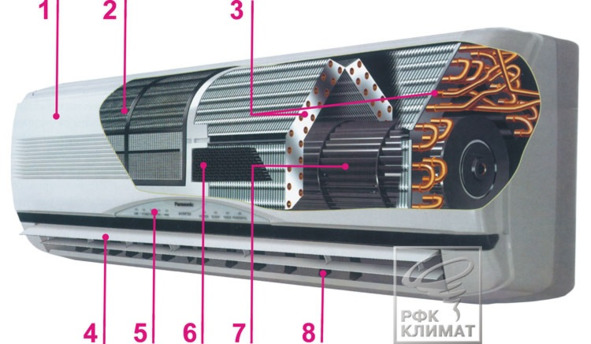

Рис. 3.13. Внутренний блок кондиционера

Где

1 – передняя панель;

2 – фильтр грубой очистки;

3 – испаритель;

4 – горизонтальные жалюзи;

5 – индикаторная панель;

6 – фильтр тонкой очистки;

7 – терморегулируемый вентилятор (ТРВ);

8 – вертикальные жалюзи.

Пример 3.43. Структурный анализ

Помимо структурного анализа покажем функциональность кондиционера и основных его частей.

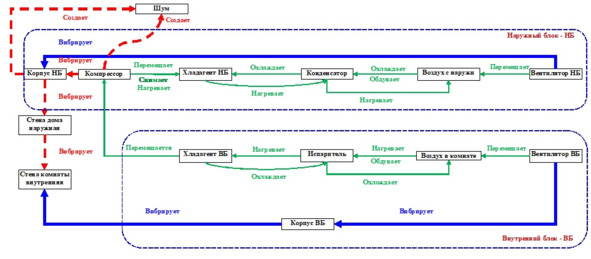

Функционально-структурная схема кондиционера показана на рис. 3.14.

Рис. 3.14. Функционально-структурной схема кондиционера

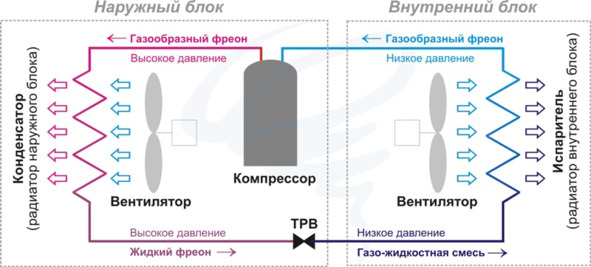

Принцип работы кондиционера показан на рис. 3.15.

Рис. 3.15. Принцип работы кондиционера в режиме охлаждения11

Устройство кондиционера базируется на явлениях испарении и конденсации. При испарении, влага забирает тепло, а при конденсации, отдает.

Во внутреннем блоке происходит кипение и испарение хладагента (фреон – газ, кипящий при комнатной температуре и атмосферном давлении). Фреон забирает тепло у теплообменника внутреннего блока, который еще называется испаритель, где весь фреон полностью превращается в газ. Поток воздуха, создаваемый вентилятором, проходит через испаритель, отдает свое тепло и выходит из блока охлажденным.

Во внешнем блоке, находящимся на улице, происходит обратный процесс – конденсация. Под давлением, создаваемым компрессором, хладагент конденсируется в теплообменнике внешнего блока, который называется конденсатор, где весь фреон полностью превращается в жидкость. Поток воздуха, создаваемый вентилятором, проходит через конденсатор, отдает свое тепло и выходит из блока подогретым.

Компрессор представляет собой насос высокого давления для газа. Он создает такое давление, чтобы при нормальных температурах весь хладагент успевал сконденсироваться во внешнем блоке. Далее хладагент проходит через дросселирующее устройство (терморегулируемый вентилятор – ТРВ), выравнивая давление.

Четырехходовой клапан переключает кондиционер из режима охлаждения в режим обогрева. Он изменяет (инвертирует) направление движения фреона. При этом внутренний и наружный блок как бы меняются местами: внутренний блок работает на обогрев, а наружный – на охлаждение.

Анализ будет проводиться упрощенный, только по основным частям кондиционера.

Разберем устройство каждой части. Параллельно будем указывать функции, которые выполняет каждая из частей кондиционера.

Наружный блок:

1. Компрессор – повышает давление хладагента (фреона), тем самым, нагревая его, и перемещает фреон по холодильному контуру с помощью повышенного давления. Хладагент в компрессор поступает из испарителя.

2. Конденсатор – это радиатор. Он охлаждает и конденсирует фреон. Продуваемый через конденсатор воздух, соответственно, нагревается.

3. Вентилятор – создает поток воздуха на конденсатор.

4. Плата управления – управляет внешним блоком и принимает команды от пульта управления.

5. Четырехходовой клапан – изменяет (инвертирует) направление движения фреона. При этом внутренний и наружный блок как бы меняются местами: внутренний блок работает на обогрев, а наружный – на охлаждение.

6. Фильтр фреоновой системы – защищает систему от попадания мелких частиц, которые могут образоваться при монтаже кондиционера. Устанавливается перед входом компрессора.

7. Штуцерные соединения – соединяют (удерживают) медные трубки, соединяющие наружный и внутренний блоки.

8. Защитная быстросъемная крышка – защищает от внешнего воздействия штуцерные соединения и клеммник, используемый для подключения электрических кабелей.

Примечание. При дальнейшем анализе не будут рассмотрены: ТРВ, четырехходовой клапан, фильтр фрионовой системы, штуцерные соединения, клеммник, защитную быстросъемную крышку, устройство платы управления и все датчики.

Внутренний блок:

1. Испаритель – это радиатор. Он нагревает фреон. Фреон испаряется. Продуваемый через радиатор воздух охлаждается.

2. Вентилятор – создает поток воздуха на испаритель. Таким образом, вентилятор внутреннего блока создает две полезные функции:

– помогает нагревать испаритель, а, следовательно, и фреон. Фреон испаряется и охлаждает поток воздуха;

– переносит поток холодного воздуха.

3. Плата управления (на рисунке не показана) – управляет внутренним блоком и принимает команды от пульта управления. На этой плате находится блок электроники с центральным микропроцессором.

4. Терморегулирующий вентиль – ТРВ (рис. 3.15) – понижает давление хладагента перед испарителем без изменения его агрегатного состояния (фреон должен остаться жидким). Давление снижают для уменьшения температуры кипения фреона в испарителе. Изменением величины давления регулируют температуру кипения (испарения), а, следовательно, и температуру потока воздуха.

5. Поддон для конденсата (на рисунке не показан) – сбора конденсата (воды, образующейся на поверхности холодного испарителя). Он расположен под испарителем. Из поддона вода выводится наружу через дренажный шланг.

6. Передняя панель – пропускает воздух внутрь блока. Представляет собой пластиковую решетку, через которую внутрь блока поступает воздух.

7. Фильтр грубой очистки – препятствует прохождению крупной пыли, шерсти животных и т. п. внутрь блока.

8. Горизонтальные жалюзи – регулируют направление воздушного потока по вертикали. Эти жалюзи имеют электропривод, и их положение может регулироваться с пульта дистанционного управления. Кроме этого, жалюзи могут автоматически совершать колебательные движения для равномерного распределения воздушного потока по помещению.

9. Привод горизонтальных жалюзи (на рисунке не показан) – перемещает жалюзи.

10. Индикаторная панель – показывает режим работы кондиционера и сигнализирует о возможных неисправностях. На передней панели кондиционера установлены индикаторы (светодиоды).

11. Фильтр тонкой очистки – препятствует прохождению мелкой пыли. Фильтры бывают различных типов: угольный (удаляет неприятные запахи), электростатический (задерживает мелкую пыль) и т. п.

12. Вертикальные жалюзи – регулируют направление воздушного потока по горизонтали. Они служат для регулировки направления воздушного потока по горизонтали. Регулировка вручную.

13. Штуцерные соединения (на рисунке не показаны) – соединяют (удерживают) медные трубки, соединяющие внутренний и наружный блоки.

14. Пульт дистанционного управления (на рисунке не показан) – передает команды управления на плату управления.

15. ИК-приемник (на рисунке не показан) – принимает сигналы от пульта дистанционного управления и передает их на микросхему.

16. Термодатчик (на рисунке не показан) — измеряет температуру в испарителе. У некоторых кондиционеров, имеющих режим создания заданной температуры в точке, где находится пульт дистанционного управления. В пульте управления таких кондиционеров имеется дополнительный термодатчик.

17. Управляющая микросхема (на рисунке не показана) – обрабатывает входные сигналы и выдает сигналы управления.

Примечание. При дальнейшем анализе не будут рассмотрены: ТРВ, четырехходовой клапан, фильтры грубой и тонкой очистки, горизонтальные и вертикальные жалюзи, привод горизонтальных жалюзи, штуцерные соединения, пульт дистанционного управления, ИК-приемник, управляющая микросхема и индикаторная панель. Поддон для конденсата будем условно считать внутренним корпусом.

Надсистемные элементы, связанные с внешним блоком:

18. Наружная стена дома – удерживает наружный корпус.

19. Окружающая среда — взаимодействует с наружным корпусом. Будем условно считать – воздух снаружи.

Кроме того, имеются еще общие элементы для этих блоков и дополнительные элементы:

1. Трубки, соединяющие две части кондиционера. По ним движется хладагент.

2. Хладагент – изменяет температуру воздуха (испарение, конденсация).

3. Электрический силовой кабель, соединяющий блоки – передает напряжение питания на компрессор и вентилятор.

4. Кабель управления, соединяющий блоки – передает сигналы управления.

5. Электрический силовой кабель, который включается в электрическую сеть – подводит напряжение питания к кондиционеру.

6. Дренажный шланг – отводит конденсат.

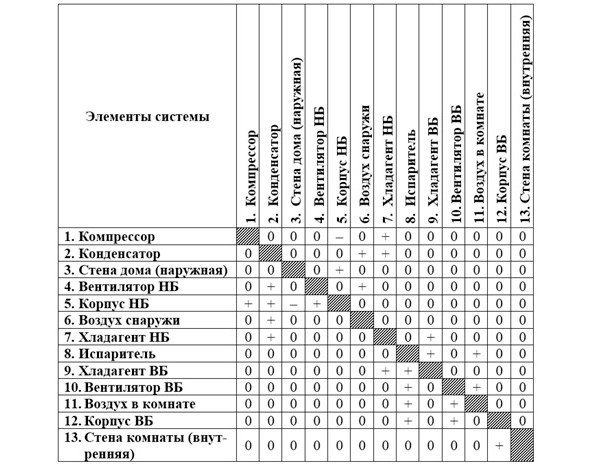

Пример 3.44. Выявление связей в кондиционере

В этом примере определим связи только для минимально необходимых частей кондиционера, надсистемы и окружающей среды (табл. 3.3).

Таблица 3.3. Взаимодействие элементов кондиционера

Где

НБ – наружный блок;

ВБ – внутренний блок;

ЭСК – электрический силовой кабель;

0 – отсутствие связи;

+ – полезная связь;

– — вредная связь.

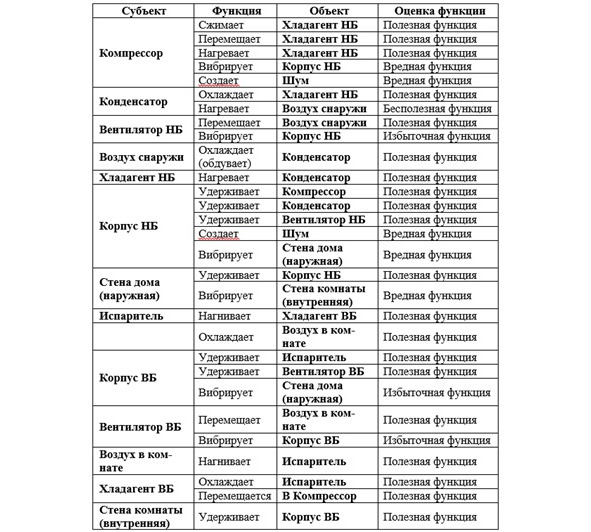

Пример 3.45. Определение функций элементов системы

Опишем только наиболее существенные полезные и вредные функции основных элементов (табл. 3.4).

Таблица 3.4. Функции элементов кондиционера

На графической функциональной модели (рис. 3.16) не показаны функции наружного и внутреннего корпусов удерживать компрессор, конденсатор, испаритель и вентиляторы, а также функции наружной и внутренней стен удерживать корпуса. Эти функции не существенны для данной задачи.

Рис. 3.16. Функциональная схема

Опишем наиболее существенные недостатки кондиционера.

1. Наружный блок создает шум.

2. Внутренний блок тоже создает шум, но меньший по уровню.

3. Перемещение воздуха приводит к простудным заболеваниям.

4. Кондиционер создает одну и туже температуру в комнате. Часто бывает, что для разных людей необходима разная температура.

3.6. Выводы

Системное мышление опирается на понятия система (п. 3.1.2) и системность (п. 3.2).

Оно должно учитывать:

1. Иерархию систем.

2. Эволюционное развитие систем. Выявление тенденций развития и использование законов развития систем, прогнозирование будущих событий, будущих систем.

3. Взаимовлияния системы на подсистемы, надсистему и окружающую систему, обратное влияние надсистемы и окружающей среды на систему.

4. Учет изменений во времени и по условию и их влияние.

5. Выявление целей, потребностей, функций, принципов действия системы, структуру и функциональность системы.

6. Особое значение в системном подходе уделяют взаимовлияниям:

6.1. При системном анализе выявляют все взаимосвязи и взаимовлияния, приводящие к изменениям в системе, подсистемах, надсистеме и окружающей среде. Дается оценка этим влияниям и изменениям. Определяют закономерности этих изменений.

6.2. При системном синтезе учитывают все влияния, изменения и закономерности изменений при создании новых систем. Идеальный системный синтез – создание самоорганизующейся системы, приводящую к ее балансу. Это система приспосабливается к изменениям и противостоит разбалансирующим изменениям.

7. При анализе недостатков системы проводят ее анализ в последовательности:

7.1. Компонентный анализ.

7.2. Структурный анализ.

7.3. Функциональный анализ.

7.4. Диагностический анализ.

3.7. Самостоятельная работа

3.7.1. Контрольные вопросы

1. Дайте определение системного мышления и системного подхода.

2. Дайте определение системы.

3. Дайте определение системного свойства?

4. Приведите понятия, сопутствующее понятию система.

5. Дайте определение антропогенной системы.

6. Дайте определение технической системы.

7. Приведите приметы технических систем.

8. Опишите иерархию систем. Назовите иерархические уровни системы.

9. Дайте определение функции. Приведите примеры функций технических систем.

10. Опишите виды функций у технической системы.

11. Опишите иерархию функций.

12. Опишите классификацию оценки функций.

13. Что такое полезная функция?

14. Что такое бесполезная функция?

15. Что такое вредная функция?

16. Что такое достаточная функция?

17. Что такое недостаточная функция?

18. Что такое избыточная функция?

19. Дайте определение процесса.

20. Дайте определение потока.

21. Какие виды потоков могут быть?

22. Опишите классификацию оценки потока.

23. Дайте определение системности.

24. Опишите составляющие системности.

25. Опишите системные требования.

26. Опишите составляющие системного оператора.

27. Опишите виды изменений.

28. Опишите этапы и процесс системного синтеза.

29. Опишите этапы и процесс системного анализа.

30. Опишите этапы и процесс анализа выявления недостатков.

3.7.2. Темы докладов и рефератов

1. История появления термина система. Обзор и анализ имеющихся определений системы.

2. Анализ понятия системное мышление и системный подход у различных авторов.

3. Анализ не системного подхода к природе, антропогенным системам и в частности, к технике в истории развития человечества.

3.7.3. Выполните задания

1. Приведите примеры антропогенных и технических систем.

2. Приведите примеры не системного подхода.

3. Используйте системный оператор для лампы.

4. Используйте системный оператор для компьютера.

5. Выберете любую систему и/или процесс и примените к ней системный оператор.

6. Покажите учет влияний в природе.

7. Покажите учет влияний в технике.

8. Осуществите системный синтез для автомобиля.

9. Выберете систему и проведите для нее системный синтез.

10. Осуществите системный анализ для кофеварки.

11. Проведите анализ выявления недостатков для утюга, выполнив компонентный, структурный, функциональный и диагностический анализы.

12. Выберете систему и проведите для нее анализ недостатков.

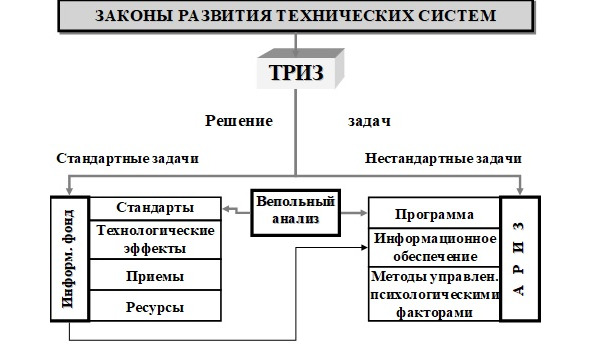

Глава 4. ЗАКОНЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

…понятие закона есть одна из ступеней познания человеком единства и связи, взаимозависимости и цельности мирового процесса.

Георг Вильгельм Фридрих Гегель…эффективная технология решения изобретательских задач может основываться только на сознательном использовании законов развития технических систем

Генрих Альтшуллер

Рис. 4.0. Структурная схема ТРИЗ

Содержание главы 4:

4.1. Общие представления.

4.2. Закон S – образного развития систем.

4.3. Структура законов развития технических систем.

4.4. Законы организации технических систем.

4.4.1. Общие соображения.

4.4.2. Закон полноты частей системы.

4.4.3. Закон проводимости потоков.

4.4.4. Закон минимального согласования.

4.4.5. Построение новой системы.

4.5. Законы эволюции систем.

4.5.1. Общие сведения.

4.5.2. Закон увеличения степени управляемости.

4.5.3. Закон увеличения степени динамичности.

4.5.4. Закон перехода на микроуровень.

4.5.5. Закон перехода системы в надсистему

4.5.6. Закон увеличения степени согласованности.

4.5.7. Закон свертывания развертывания ТС.

4.5.8. Закон неравномерности развития частей системы.

4.6. Законы развития технических систем Г. С. Альтшуллера.

4.7. Прогнозирование развития технических систем.

4.1. Общие представления

Развитие любых объектов материального мира, природы, различных областей знаний, деятельности и мышления развиваются по своим определенным законам.

Законы носят объективный характер, выражая реальные отношения вещей, а также их отражение в сознании. Законы развития технических систем – это основа ТРИЗ.

Закон – внутренняя существенная и устойчивая связь явлений, обусловливающая их упорядоченное изменение.

Выявлением закономерностей развития техники занимались достаточно давно [48], [64].

Первая система законов развития технических систем была разработана Г. С. Альтшуллером [19, С. 113—127]. Она будет описана в п. 4.6.

Ниже будут представлена система законов развития техники и методика прогнозирования, разработанные автором. Сначала представим общую систему законов.

Законы по виду общности могут быть:

– Всеобщие законы развития систем – это универсальные законы, справедливые для любой системы независимо от ее природы, вследствие единства материального мира.

– Общие законы развития систем, присущие для достаточно широкого класса систем, например, искусственных систем.

– Специальные законы развития систем, характерные для конкретного класса систем, например, технических систем.

К всеобщим законам мы относим самые общие из них:

– закон S—образного развития;

– законы диалектики.

К общим законам:

– законы развития потребностей;

– законы изменения функций.

К специальным законам – законы развития искуственных систем.

Наиболее общие из законов диалектики [48], [64], [80] следующие:

– закон перехода количественных изменений в качественные;

– закон единства и борьбы противоречий;

– закон отрицания отрицания.

Законы развития потребностей [48], [64], [80] определяют тенденции их изменения, знать которые необходимо для определения функций и систем, с помощью которых можно удовлетворить возрастающие потребности. Эти законы могут использоваться для прогнозирования новых потребностей.

Законы изменения функций [48], [64], [80] описывают тенденции их изменения. Они связаны с закономерностями развития потребностей, но имеют и свою специфику, например, переход систем к полифункциональным (многофункциональным – универсальным) или, наоборот, к монофункциональным (одно-функциональным – специализированным).

Техника развивается в тесном взаимодействии с общественным развитием и экосферой, вследствие чего наблюдаются значительное проникновение и обогащение законов развития общества, природы и техники. Например, развитие техники во многом зависит от потребностей общества и влияет на развитие природы.

Законы развития технических систем определяют критерии построения и развития техники.

В данной книге не будут рассматриваться законы диалектики, законы развития потребностей и законы изменения функций.

4.2. Закон S—образного развития систем

4.2.1. Общие представления

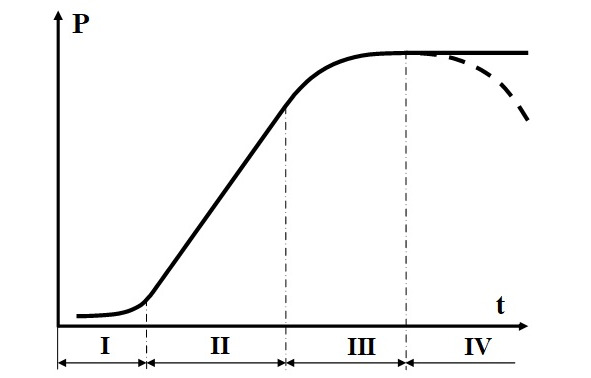

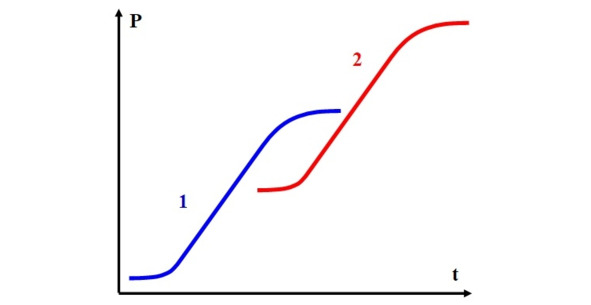

Любая система (в том числе и техническая) проходит несколько этапов своего развития. Эти этапы графически можно представить в виде кривой (рис. 4.1).

Рис. 4.1. S -образная кривая роста Где P – параметр системы, t – время.

В качестве параметра «P» могут быть, прежде всего, главные характеристики системы, например, размеры, скорость, мощность, производительность, количество проданных товаров, продолжительность жизни, количество популяций и т. д.

Вначале система развивается медленно (этап I), при достижении некоторого уровня развитие ускоряется (этап II) и после достижения некоторого более высокого уровня скорость роста уменьшается и в конечном итоге рост параметра системы прекращается (этап III).

Это этап сатурации, который может продолжиться очень долго. Иногда параметры начинают уменьшаться (этап IV) – система «умирает» (на графике это изображено пунктирной линией).

Подобные кривые часто называют S – образными или логистическими (логиста).

Развитие по S-образной кривой первоначально было открыто для биологических систем.

Для технических систем:

1. Этап I – «зарождение» системы (появление идеи вплоть до изготовления и испытания опытного образца).

2. Этап II – промышленное изготовление системы и доработка системы в соответствии с требованиями рынка.

3. Этап III – незначительное «дожимание» системы, как правило, основные параметры системы уже не изменяются, происходят «косметические» изменения, оптимизация параметров и доработка технологии изготовления, не существенные изменения внешнего вида или упаковки. На этом этапе происходит значительное расширение рынка сбыта и переход к массовому изготовлению.

4. Этап IV – параметры системы могут не изменяться или ухудшаться. Ухудшения могут вызываться несколькими фактами:

– следование моде, влияние экономической, социальной или политической ситуации, религиозные ограничения и т. п.;

– физическое и/или моральное старение системы.

Часто, на этапе IV система прекращает свое существование или утилизируется.

В теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) развитие систем по S – образной кривой называют «Закон S – образного развития систем».

Для полноты картины рекомендуем самостоятельно рассмотреть и другие линии развития, связанные с S-образной кривой, которые были разработаны Г. С. Альтшуллером и рассмотрены в его работе: «Линии жизни» технических систем [19, С. 113—119].

4.2.2. Огибающие кривые

Прекращение роста данной системы не означает прекращение прогресса в этой области. Появляются новые более совершенные системы – происходит скачок в развитии. Это типичный пример проявления закона перехода количественных изменений в качественные. Такой процесс изображен на рис. 4.2.

Рис. 4.2. Скачкообразное развитие систем

На смену системе 1 приходит 2. Скачкообразное развитие продолжается – появляются системы 3, 4 и т. д. (рис. 4.3).