Полная версия

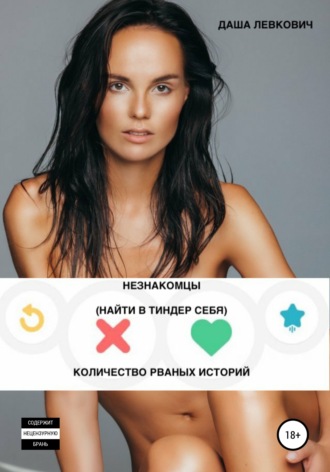

Незнакомцы. Найти в Тиндер себя. Количество рваных историй

Даша Левкович

Незнакомцы. Найти в Тиндер себя. Количество рваных историй

Это финал истории

Все эти люди вокруг меня – лишь те, с кем я себе нравлюсь. Подруги, мужья, консьержки, любовники, риелторы, маникюрши.

Они знают меня годами. Резкую, смелую, прекрасно образованную, но аристократично матерящуюся. Прямолинейную до хлопка. В красивых бесконечных шмотках, с дорогими непонятно откуда сумками. Спящую до обеда. Никогда не создававшую что-то с большим трудом. Далекую от труда.

Не готовит, но любит борщ.

Курит в машине.

Громко, но не пошло смеётся.

Два брака к тридцати двум.

Все легко.

Вазы вечно с цветами.

Часами смакует детские травмы с душевными отклонениями.

– Сотни раз я рассказывала историю с моим отцом. В последний раз я видела его, когда мне было пять. Его не было в моей жизни. Я ничего от него не получила. Сотни раз люди слушали меня и восхищались. Открывать незнакомцу свою больную тему – бесстрашие. Получая от тебя такой аванс уязвимости, человеку ничего не остаётся, как отдать что-то взамен. Только мне плевать на историю с моим отцом. Могу выйти на трибуну и разыграть ее в лицах. Моя больная тема – история с моей матерью. И ее я не расскажу никому. Манипуляция? Манипуляция.

– Ты хоть знаешь, что под твоей маской. Знаешь свою больную тему. Я сдираю с себя кожу почти каждый день. Показухи ради. Чтоб таких же голых вокруг увидеть. Но ни разу не чувствовала, что это по-настоящему. Я даже сама не знаю, что так тщательно прячу и контролирую.

– А с телом как? Что-то чувствуешь?

– То есть?

– Ты где сейчас?

– В Лондоне. На террасе сижу, в кресле, курю сигарету.

– Тебе удобно?

– Да… Мм… Погоди… Не знаю…

– Не спеши, прислушайся.

– Икры давит. Подняла и положила ноги на стул напротив, он металлический и впился в икры.

– Положи ноги по-другому.

– Готово.

– А курить хочешь?

– Ха-ха. Нет.

– Затуши сигарету.

– Готово.

– Сделаем одно упражнение?

– Давай. Только не проси меня затушить сигарету об свою ногу. Я ведь смогу.

– Знаю.

– Давно потерялась в уровнях физической боли. То ли не болит, то ли пора пить таблетку, то ли вызывать скорую.

Я не нравлюсь себе, когда с мамой на кухне. Недовыросшая, недосостоявшаяся, недолюбленная. Жалкая.

Два развода к тридцати двум.

Амбиций да гонора выше крыши, а сделано ноль. К тридцати двум.

От этого ещё и раздражительная, взъерошенная как жалкая бесполезная птица.

Будто мама знает неприглядный секрет, что я скрываю от всех. Она знает, а я не знаю. И он стыдный ужасно, делающий мое существование абсолютно бессмысленным, лишающий меня хоть какой ценности.

Единственный человек, с которым мне приходится общаться тряпичной куклой-перчаткой себя жалкой. Остальных таких зрителей я истребила. Да и как общаться? Раз в неделю по видео в воцапе. Мама в воцапе всегда на своей кухне. Желтоватый стол, покрытый лаком. Светлая столешница за спиной. За окном стадион с расчерченными зелёным беговыми дорожками. Мама в свободной светлой футболке или в одном из хлопковых принтованных платьев, что я подарила. Зеленое или терракотовое. Я – всегда по-разному. Лондон, Кенсингтон, викторианский особняк, камин и фисташки. Темноватый пляж Эль Дюк, Испания, салатовое полотенце. Колониальный завтрак на глазах у Сахарной Головы в Рио. В вечернем платье, в мужской сорочке, в мокром купальнике. И каждый раз я – жалкая, проигравшая, несостоявшаяся, мечущаяся по миру и мужским сорочкам, с обрубленными корнями. Вижу ее в телефоне, и вдруг чувствую все это в себе разом, отчетливо вдруг чувствую, как устала от неопределенности. Как не удалась. Мама – всегда встревоженная, не знающая, как вести себя со мной, улыбающаяся невпопад, зачем-то рассказывающая про совсем чужих нам обеим людях.

От результатов очевидного нарушения пищевого поведения спасает только, наверно, генетика. Ощущение постоянной тревоги и пустоты заставляет отвлекать и заполнять. А заполнять себя проще всего едой. На свиданиях в ресторанах на тебя смотрят. А дома нет. Стала покупать продукты только на один приём пищи, иначе могу съесть абсолютно все, что бы не купила, за раз. Абсолютно не испытывая чувства голода.

За что ты решила так себя наказывать? Обращаться жестко, непримиримо, едко себе ухмыляться, глаза закатывать?

– Так, я понимаю, здесь нужно отключить своего собственного внутреннего психоаналитика и начать делать глупости… Тогда мамой будет вот этот чайник.

Чайник пластиковый и пузатый, но довольно свежий. И пустой, что не понять, пока не возьмешь в руки. Символично.

– Отлично, Даша, теперь поставьте его, где хочется, – Света наблюдает такое регулярно. Расстановки помогают особенно тем ее пациентам, что не могут избавиться от мании все контролировать. Свете самой не больше тридцати пяти, у нее графичное рыжее каре с острой челкой, которое ей идет, и раздутая эмпатия. Поэтому пациентам, на час между стрессом и стрессом вбегающим в ее кабинет на Cмоленке, она предлагает разуться и внушительных размеров плюшевого слона.

Даша зависает в центре комнаты с чайником в руках. У разутых ног (люди в носках всегда выглядят нелепо) подкрепляет сюр поставленная ей минутой раньше светло-голубая фарфоровая чайная пара.

– Предсказуемо, но все же поставлю чайник рядом с чашкой. Так сложно не анализировать!

– Папу куда?

«Папа» – жестяная с нечитаемой функцией буква «В» уходит на подоконник.

– Итак, вы – эта чашка. Ваша способность принимать решения – этот масляный фонарик, и его вы ставите в чашку. Папа – подставка для книг…

– О, это подставка для книг?!

Света мягко улыбается Дашиной неспособности прекратить позировать и продолжает опись.

–…и он в стороне от чашки и чайника – на подоконнике. Мама – чайник.

– Тема!

Отец как обычно сидит на моем низком деревянном детском (но по-советски выносливом) стульчике, в руках джойстик от «Денди», в телевизоре «Танчики». Синие трикотажные домашние брюки, очки с толстыми линзами напряженно не отрываются от экрана. Тонкие губы поджаты. Много раз при мне он прибивал и стачивал доски (которые я держала на всю шестилетнюю выдержку) или носил что-то тяжелое. Губы всегда были также крепко сложены. Никогда не видела, какой он с подчиненными. Наверное, поджимает губы еще сильнее, раз уж так поджимает за игрой в приставку. И говорит с ними еще тише и еще медленнее.

– Тема!! Чайник!!!

Удивительно, как пронзительно может кричать человек, который изъясняется обычно тише тихого.

Отец сидит на моем стульчике, потому что я в его кресле с ногами, как в гнезде. Кресло покрыто плотным пледом-ковриком с бордовым орнаментом. Начало девяностых. Сейчас все прикрывают ковриками, коврами и коврищами – мебель, пол, стены, сидения и даже переднюю панель в машине. Они вселяют в людей хоть какую-то уверенность в завтра, иллюзию благополучия, благосостояния и прочего всякого блага, дают несуществующую во всем прочем мягкость, а также что-то скрывают. Но мне пять, и об этом я еще не задумываюсь.

– Блядь! Чайник разрывается! Сними его, наконец! – Отец взрывается криком, всего несколькими нотами ниже визга.

Я вздрагиваю, но уже подготовленно. С первого выкрика маминого имени, даже с первого протяжного зова жестяного чайника со свистком на газовой плите, я знаю, чем все закончится. Страх контролируемый. Привычный. Подавленный. Только тело реагирует нескрываемо – от выплеска адреналина начинает колоть подмышками.

Через секунду мать яростно вырывается из ванны, на ходу запахивая халат (а может и без него), проносится на кухню, с грохотом заставляет чайник заткнуться, но замещает его голос своим.

– Что ты орешь как резаный?! Что ты вечно орешь?! Пойди и сам сними, ты видишь, я в ванной!

Чайник.

Вся квартира метров в сорок пять.

Отец на стульчике хладнокровно продолжает расстреливать вражеские танчики на экране. Я в кресле – тоже. Напарники.

Почему вы оба так страшно, яростно, нелепо кричите?

Почему ты сам не снял этот чертов чайник?

Почему я не сняла этот чертов чайник?

Почему мне стыдно и страшно до сих пор?

Почему я не плачу и не убегаю ни от стыда, ни от страха?

До сих пор.

Макс тут же открывает сообщение в воцапе и остается онлайн какое-то время. Читает. Отправлять принтскринами сырой только что написанный текст с детскими внутренностями – едва ли приближает к обретению личных границ.

– А зачем ты так много про кто во что одет и про рестораны? – разочарование и любопытство на грани с отвращением заставили его не отменять нашу юбилейную рождественскую встречу месяц назад. Первая рукопись романа дошла и до него, за ночь превратив меня в его голове из свободной, странной, гармоничной и, наверное, счастливой в просто странную. И потерянную. И, возможно, поверхностную. Когда даешь читать рукопись не прожитым тобой людям – убиваешь себя, ими созданную. Лишаешь их иллюзий, обесцениваешь их прозорливость с проницательностью. Суицид. Впрочем, не легче и прожитым. Людям сложно прощать за то, что они ошиблись в тебе. Особенно, если эти люди мужчины.

– Ты должна больше про детство написать, мне кажется. Интересно понимать, почему ты такая.

– Героиня.

– ?

– Почему героиня такая.

– …почему героиня такая. Почему ей важно это все, – брезгливость ни во что не окрашивает его лицо или голос, но я ее чувствую. Это все: бесконечные свидания со случайными людьми в случайных кашемировых джемперах, заказывающими случайные такси в случайных городах. Ну, если коротко.

– Мне было интересно читать главу про детство. Она многое объясняет, и могла бы объяснять больше и чаще, напиши ты об этом еще.

Я получаю странное удовольствие от своей боли видеть его разочарование.

Мужчины. Много мужчин. Циничность. Поверхностность. Деньги. Претенциозность. Слабость. Жестокость. Но жалкость. Холодность. Неспособность найти свое место. Зацикленность. Бессмысленность. Уж точно не эта начинка виделась ему за аппетитным, возвышенным «она пишет книгу». Его несгибаемая, где-то раболепная тяга к искусству, много лет прилеплявшего его к около-культурным тусовкам, здесь влепила ему нежданную оплеуху. Однако интуиция не обманула: человека, адаптирующегося к чужим недостаткам столь же быстро, как Макс, найти сложно. Он любит недостатки других даже больше, чем ненавидит собственные.

И вот спустя месяц я, наконец, берусь за детство, отправляю ему первые два абзаца принтскринами в воцапе, которые он тут же читает.

Без имени: «Молодец! Продолжай!»

D: «Не знаешь, как убрать эти голубые флажки в Ворде?»

Без имени: «Разве не здесь?» – на ответном снимке экрана нужная кнопка обведена черным. И как люди это делают?

D: «Тебе понравилось вообще-то?» – Макс давно потерял интерес быть дипломатичным. А может я просто не застала его с этим навыком. Мы оба работаем над чем-то внутри, годами барахтаясь в ловушках своего подсознания. Он пытается научиться не разрешать другим быть важнее себя, поэтому по-детски прямолинеен.

Без имени: «Ну а будут позже ответы на твои же вопросы? Почему не выключила чайник… почему не убежала…»

Не «не выключила». А «не сняла». Его семья уехала из Омска в Нью-Йорк до того, как металлические чайники в России обрели свистульку, но не обрели кнопку.

D: «А от этого зависит, нравится тебе или нет?»

Без имени: «Ну, отчасти да.»

Кажется, наши бесконечные «разговоры без пауз» запутывают его больше, чем распутывают.

Ответы. Я ищу их всю эту книгу. Почему чувствовать страшно. Почему нужно много людей и в то же время никто не нужен. Почему так нестерпимо хочется убежать, когда только что обнимали. Почему давать так сложно, а брать всегда мало. Почему вот это все раздевать неприглядное не стыдно, раздеваться не стыдно, а плакать – стыдно.

И да, почему я просто не пошла и не сняла чайник с плиты сама? Тогда родителям пришлось бы кричать и ненавидеть друг друга по какому-то другому поводу.

Нет, они не были ужасными. Не были злыми, не были жестокими.

Они любили меня и, не поверите, но по большей части любили друг друга.

А может и нет. Я не знаю.

Это главный ориентир, который размывается у таких людей, как я. Мы так много наблюдали за не тем на месте нежности, понимания и принятия, что любовь и стала для нас «не тем». Любовь – без свиты из сложностей, драматизма, треугольников, соревнований и преодоления – неизменно попадает в спам. Как нечто неопознанное.

– «Мужчина моей жизни»… Этот твой лондонский «пятьдесят оттенков серого» мужчина твоей жизни. Не я. Вон как о нем пишешь. А я хрен с горы, который по медицине помог, устроил на работу, чтоб под ногами не болталась, и купил кровать. – смеется, но яростно сверкает глазами, – И я, кстати, знал его отца. Легко быть «пятьдесят оттенков серого» на всем готовом.

– Зачем ты так? Зачем ты опять? Мне уже и оправдываться не хочется. Это же литература, мы уже говорили об этом. Я объясняла столько раз. – ей снова стыдно, но уже с раздражением – ну сколько можно?! – кроме того над «хрен с горы, который купил кровать» хочется смеяться.

Эта пара у окна, заказавшая и явно не планирующая допивать бутылку отличного красного, похоже, съехалась поужинать с совершенно разных дневных занятий. Мужчина в элегантном дневном костюме, по красивому седовласый и подтянутый, высокий. Тихо, но тепло говорит, мало улыбается, зато свободно смеется. Пришел без четырех минут семь. Наверняка, рано проснулся, правильно и спокойно позавтракал, провел день в офисе и по встречам с имеющими значение людьми. Москва богата такими значительными мужчинами возраста выше среднего. И она. Молодая яркая скуластая женщина, высокая, с распущенными темными волосами без намека на укладку. Небрежно и все же модно одетая. В джемпере и узких леггинсах, почти без косметики, – а, значит, сегодня без занятий особой важности. Опоздала на семь минут, прибежала, бросила сумку на подставку, и тут же принялась виновато смеяться. В Москве таких тоже в изобилии.

Десять лет назад, глядя на них, первым делом вы сказали бы: «двадцать лет разница». Сейчас – «красивая типичная московская пара».

– Ну, нет, я тебя сразу спросил, когда прочел твою рукопись, и позвонил из Владивостока: Даша, там все правда? Или художественный вымысел? Ты сказала, все правда от начала и до конца. И что с мерседесовским продавцом спала, и с итальянцем зачем-то за деньги. Разве их было мало…

– Деньги – всего лишь энергия.

– …Я посчитал – это как раз тот период, когда у нас все было потрясающе. Я от жены думал уходить.

– Ну не ушел же.

– И слава богу.

– Слава богу, Володя. Что мне сделать? Что тебя больше обижает? Что я не написала про тебя? Или что написала? Что написала о ком-то еще, по хронометражу совпавшего с нашими отношениями?

– Ты написала обо мне уничижительно. «Женатый влиятельный любовник». При этом писала такие письма тогда. Я до сих пор их храню в своем секретном архиве (попросил только сына недавно его уничтожить, если со мной что-то случится). Месяц назад сидела вот так же напротив и говорила: «Володя, ты мужчина моей жизни». Даша, где ты настоящая, сама-то помнишь еще?

– А кем ты был, Володя? Как назвать женатого сорокапятилетнего мужчину, с которым я пять лет встречалась, учась на журфаке? Или по номенклатурной форме найти аналог «любимой девушке» вместо «любовница-студентка»?

– Я называл тебя любимая девушка, в этом больше души…

– В этом больше ненужного лицемерия. И нет, это не меняет главного. Я любила своего «женатого влиятельного любовника». И до сих пор считаю его мужчиной, во многом меня создавшим. Показавшим мир, научившим сдержанно и с достоинством воспринимать море, носить темные платья и снижать важность происходящего.

– Ты знаешь, я поинтересовался про Тиндер. Я-то сам точно не в курсе: для меня интернет знакомства – это что-то для извращенцев. И вот никто из моих молодых продвинутых знакомых им не пользуется. Насколько это актуальная тема в таком случае?..

Молодых продвинутых знакомых. Смешно.

– Никто из твоих «молодых продвинутых знакомых» никогда тебе не признается, что пользуется Тиндер. Но, поверь мне, и твоя новая двадцатитрехлетняя любимая девушка и твоя старая, двадцатишестилетняя, – там активно зарегистрированы.

Он всегда заказывает стол напротив этой картины. Не под – боже упаси! – а у противоположной стены. У окна, в глубине зала. Здесь уж точно знаешь, куда не стоит смотреть, и куда смотрят все остальные. Картина его приятно раздражает. Прочно прилипшая к этому месту на Довер стрит, которое его мама любит несгибаемо иронично. Мама строго любит искусство. Он любит цифры и маму. И делает все, чтобы мама могла любить искусство цифрами.

Сажаешь собеседника напротив себя и спиной к картине, – и получаешь безалкогольный, разумеется, коктейль из ежесекундного и точного понимания, где ты, насколько всё в порядке и под контролем.

Лондон. The Arts Club. Пятница, двадцать один десять.

Под картиной садятся разве что эксгибиционисты. Или те, кто не бронирует. Оказаться в центре выжженного поля после апокалипсиса – и то привлекать меньше внимания.

Это один из тех хороших вечеров на шестёрку. По шкале от одного до десяти. Шкала вообще не очень нужна, когда всё равномерно благополучно. Максимальные колебания от шести до восьми. Зачем, чтобы колбасило?

Хороший ужин с близким человеком. Да, обычно ему вкуснее на втором этаже в японском, плюс там нет картины. Зато здесь есть макарони. И иногда (редко) после он их себе разрешает.

*Слишком скуластая для русской, слишком высокая для европейки*

Близкий человек напротив вдруг прерывает рассказ о неделе (или месяце?), что они не виделись, и сдержанно-нервно опускает на скатерть пальцы со свежим не контрастным французским маникюром. Только теперь он с неудовольствием замечает, как неуместно долго гипнотизирует острые лопатки незнакомки за спиной Кейт, что ей (Кейт) даже приходится демонстративно обернуться.

Просто под картиной сегодня оказалась довольно занятная пара.

Брюнетка, нет, шатенка, обжигая бронзовыми сверкающими плечами, сидит в пол-оборота. Чёрное шёлковое платье на тонких бретельках, не по погоде голые загорелые ноги. На спинке стула мужской пиджак из чёрного бархата, но, похоже, она в нем пришла, а не одолжила. Видно, что высокая. По голени понятно. Лица не разглядеть, но скулы царапают даже в профиль. Смех. Был бы неуместным, не будь таким естественным.

Ее спутнику на вид не больше тридцати. В силу возраста едва ли уже можно назвать статным, но уже неуловимо по юному властным. Зачёсанные назад светлые волосы, скульптурное лицо, на котором он то и дело оставляет открытую улыбку из белых ровных зубов. В лондонских членских клубах негласно признают только один мужской образ – тёмный пиджак поверх белой рубашки. Этот блондин не исключение. Но то, как воротник сорочки держит его голову, а запонки рукава – выдаёт в нем что-то аристократическое. Но не британское. Он смотрит на неё с интересом и обожанием – два чувства, которые практически не поймаешь вместе. Они в отношениях. По крайней мере блондин так думает.

Брюнетка опять смеётся. Только теперь этот смех, наконец, разоблачается очень знакомым.

Вдруг она оборачивается и мгновение улыбается прямо, пристально и без удивления. Узнала. Точно. Она.

Совершенно не примечательная короткая встреча полтора года назад – даже интрижкой не назовёшь – так, морское приключение. Но интересное. И яркое физически. Картинки-воспоминания полетели перед его глазами полароидными снимками. С неудовольствием (второе за вечер!) он отмечает, что снимков этих многовато осталось для четырёх ничего не значащих дней, отрезанных от сегодня пятьюстами. Кейт сосредоточилась на только что поданном замысловатом авокадо (она вегетарианка, и именно это, пожалуй, делает ее рассудительной), слава богу, не замечая его повисшее в воздухе секундное замешательство.

Они с Кейт – крепкая пара подходящих друг другу детей олигархических русских эмигрантов девяностых – начала двухтысячных. Пока их отчаянные родители замаливали неуместность происхождения щедрой поддержкой искусства Объединенного Королевства, скупали дома в Белгравии, Челси и Кенсингтоне, обивали неприветливые пороги обедневших аристократов, они грустно росли в закрытых частных школах. Долго не приживались. Годами были несчастными и морально выживающими. Они заканчивали правильные университеты, с бесстрастными лицами говорили на правильном, чеканящем согласные и глотающем гласные posh английском, – все это позволяло их родителям верить, что хоть во втором колене они-таки да проникнут в парадную британского высшего класса. Некоторым даже казалось полезным адаптировать свои русские имена, зачем-то читать Тургенева в переводе. Но дальше редкого соседства за тарелками из викторианских сервизов дело до сих пор не доходило. Нет ничего более пошлого и мещанского для неопрятных, заносчивых и лишенных амбиций представителей лучших фамилий Великобритании, чем амбиции, успех и новые вещи. Все то, что в крови у русских. В его гардеробной в Челси десятки брендовых и чистых кашемировых свитеров (пусть и с оторванными крикливыми ярлыками), мокасин Тодс, а также обитая кожей кровать цвета слоновой кости. Все, на что он до сих пор может рассчитывать здесь, – улыбчивое и деликатное презрение, купленное втридорога.

Он почти забыл, что в течение долгих лет этот город не прекращал быть его врагом. Опасными и вражескими были бесстрастные тиски этих красивых и правильно расчерченных улиц, неприютных в своем одиноком великолепии, как обеспечивающие достойную жизнь, но не любящие родители. Итонский колледж, Оксфордский университет и неиссякаемое отовсюду непринятие – что еще сделает из несуразного замкнутого мальчишки хронического трудоголика, триатлониста и едкого весельчака, искусно вычеркивающего из своих анамнезов страх прикосновений и панические атаки. Мать всегда была за правду. Поэтому у него не было шанса не узнать, что человек, чья жизнь и, особенно, чья смерть, определили судьбу всей семьи, – не был ему отцом. Что, в общем-то, не имело значения. Но на поверку навсегда отделило его от сестер и его – от себя самого. Он как будто был частью семьи понарошку. Не всерьёз. С условиями и поправками. Без права быть всего лишь человеком…

Поэтому-то они с Кейт – одна из тех собирательных прочных пар, создающих пласт новой финансово самопровозглашенной английской верхушки. Партия, успешная по верхней границе допущенного для фамилии с окончанием на «ов»/«ин». Без права на ошибку.

Поэтому-то Кейт и бровью не поведет из-за пустяков.

Пара под картиной закончила ужин и в эту минуту ребячливо делит на двоих одну тарелку «Этны» (шоколадный фондан с шариком ванильного мороженого). В ее пальцах классическая шампанка, но внутри не шампанское. Пузырьков нет и прозрачное.

Она всегда (напоказ?) пьет крепкое.

Хотя что он может знать про ее «всегда»?

Четыре ночи в соседних номерах. Несколько свободных дней в расписании – как раз для удобной поездки в удобное место с удобной девушкой. Не слишком юная, чтобы досаждать привязанностями. Еще замужем. Даже лучше.

Высокая брюнетка в красивых купальниках, с выдающимися скулами. Отчего-то скулы для него имеют значение. А для нее, как для всех русских, имело значение нравится. Неясные цели, прямолинейность, которую она решила считать своим главным достоинством, страсть обнажаться, и не только физически. Все, что она могла делать тогда, –спорить и отдаваться. Но так, что в тебе просыпалось вдруг что-то вульгарно Рогожинское с бросанием пачек денег в огонь, отпусканием бороды и выкриками «моя королева». Неуместное для человека, вспоминающего в себе славянофила через интервью Дудя, альтер эго.

Он знал, что она теперь в Лондоне.

У него до сих пор остались ее видео и фотографии, которые следует беречь в особом архиве.

Кажется, должны были встретиться. Она хотела. Но он так и не решился. Или забыл решиться. Зачем?

– В Филлипс завтра презентуют этого нового чувака из Эл Эй (помнишь, я говорил?) Нам стоит пойти.

Кейт кивает. Но не помнит.

– Да, хорошо.

Вечер оказался немного не таким, каким был запланирован.

– Мистер Варшарин! Вам просили передать, – портье одной рукой в перчатке ловко управляется с увесистой дверью-столеткой известного закрытого клуба на Довер стрит, второй протягивает Вадиму папку формата А4.

– Спасибо. – беглый взгляд под обложку:

«Даша Левкович»

«Незнакомцы»

В ту же секунду Айфон брякает незнакомым оповещением.

«Пользователь D приглашает вас в «Play with me»!»

На мгновение на экране высвечивается глянцевый продолговатый предмет на шелковом шнурке и удаляющаяся точка-маячок.

«Вибро-игрушки с дистанционным управлением»