Полная версия

Дар Демиурга. Поэзия Игоря Царева. Уроки лирики

Но время, Богом отведенное,

По счастью, никому не ведомо.

А в финале хочется напомнить кусочек стихотворения, потрясшее когда-то мир, из которого и вышла в мир Незнакомка, тогда еще юная и прекрасная.

И веют древними поверьямиЕе упругие шелка,И шляпа с траурными перьями,И в кольцах узкая рука.И странной близостью закованный,Смотрю за темную вуаль,И вижу берег очарованныйИ очарованную даль.Вернуться мне хочется к тому, с чего все начиналось, к пронзительному стихотворению И. Северянина, в котором он убедился, что Блок бессмертен, потому что «Я ехал с девушкой, стихи читавшей Блока».

Этот дивный сон оказался пророческим. Такие девушки появлялись и позднее, и сегодня мы любим А. Блока так же, как в начале прошлого века

Весь день я думаю, встревожено дрожа,

О странной девушке, не позабывшей Блока…

То же самое должно случиться и с Игорем Царевым, потому что стихотворения его не только созвучны блоковским, но они поднимают всех нас еще на одну ступеньку вверх, дарят Веру, Надежду, Любовь

Откуда столько Бродского? Вечность-2

Страница за страницей, стихотворение за стихотворением предстоит нам всем открывать поэтический мир Игоря Царева.

Закономерно, вероятно, начать анализ стихотворений Игоря Царева в контексте лирики серебряного века с Александра Блока. «Старая незнакомка» – его программное стихотворение, возвращающее нас в эту эпоху, и протягивающее световые нити между временами, нити, разорванные на какое-то время бурной советской эпохой. Но коли у нас есть «возвращенная литература» серебряного века, то почему бы их снова не связать воедино, и тогда к нам вернётся настоящая поэзия, как говорил в свое время Мандельштам о Песнях Оссиана:

И не одно сокровище, быть может,Минуя внуков, к правнукам уйдет, —Что-то подобное творится и с нашей лирикой сегодня, особенно если обратиться к ярчайшим поэтам 21 века, они очень близки поэтам серебряного века.

Но на время оставив и Б. Пастернака, И. Северянина, и М. Волошина, и Н. Гумилева, и Марину Цветаеву, я переношусь от А. Блока к Иосифу Бродскому, потому что в нашем времени, и в творчестве Игоря Царева Бродского очень много. И более того, в одном из первых стихотворений памяти Игоря Царева близкий его друг, человек не один год, знавший поэта, написал (а первое впечатление всегда самое верное):

На самом главном в чувствах языкеО Бродском лучше Бродского писавший..Владимир О. СергеевКогда в передаче «Вечерние стихи», прозвучало стихотворение «Бродяга и Бродский», я подумала о том же самом, что он пишет о Бродском лучше самого Бродского.

Потом были другие передачи, другие поэты, и чуть ли не каждый из них в той или иной мере снова обращался к Бродскому. Его было слишком много, это отмечали и критики, и я все время ловила себя на той же мысли. Часто Бродский бывал излишен, неуместен, невольно возникал вопрос, зачем нужно снова тревожить Бродского. И только в лирике Игоря Царева он был уместен и органичен. А вот почему так случилось, нам еще предстоит понять.

Вовсе не сразу я ответила на вопрос, почему именно к Бродскому обращаются все сегодня? И ладно бы год 1990, когда он был впервые опубликован, когда мы могли называть его имя, не боясь неприятностей, серьезного разговора с человеком, который следил за порядком, за тем, что нам нужно читать, а чего не нужно. Бродского читать не рекомендовали, запрещали (трудно поверить, но так было). У некоторых из нас были неприятности.

Но с тех пор прошло уже четверть века. Черный том 1994 года в серии Нобелевских лауреатов, все еще похож на чудо, как и зеленый том Избранного Николая Гумилева в серии «Большая библиотека поэта»…

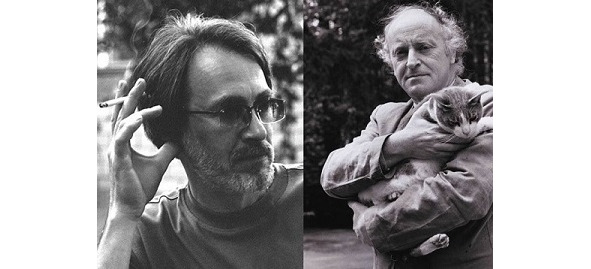

Но только сегодня, почти через двадцать пять лет поэты начали осознавать, кем был для всех нас Иосиф Бродский, встреченный в юности Анной Ахматовой и советским правосудием, осужденный за тунеядство, отбывший срок в глуши и насильно высланный из страны. Это был самый громкий судебный процесс по делу ПОЭТА, после которого Ахматова воскликнула: «Какую биографию делают нашему рыжему!».

Благодаря всем этим очень печальным событиям, Бродский остался поэтом серебряного века, хотя жил в совсем иные времена.

Высланный из страны Бродский повторил путь поэтов серебряного века, и вопреки всему сохранил традиции и тот уровень поэзии, который существовал тогда, и именно Анна Ахматова словно бы передала ему великое наследство внезапно ушедшей эпохи. Он вернулся в нашу лирику через полвека, когда и началась его творческая жизнь…

– Откуда столько Бродского? – повторяли многие вслед за Игорем Царевым, понимая, что это наше сегодняшнее стремление поверить в Ренессанс серебряного века, попытаться возродить те традиции высокой поэзии, казалось бы, навсегда безвозвратно утраченные.

Когда были опубликованы книги И. Бродского, когда в нашу жизнь вошли поэты серебряного века, (а случилось это почти одновременно в конце прошлого века). Тогда появился шанс вернуться к высокий поэзии.

И одним из первых к Бродскому в своих чеканных, ярких и очень ясных стихах обратился Игорь Царев.

Кто-то их рецензентов сказал о том, что поэзия, настоящая поэзия, всегда немного туманна, темна, подобна молитве, и только немногим из самых талантливых авторов удается достичь той светлой ясности и простоты, которая поднимает ее на неветряную высоту. Второе удалось в полной мере Игорю Цареву. Не потому ли создается впечатление, что Игорь Царев «О Бродском лучше Бродского писал».

Сколько было споров все эти годы среди филологов – классик ли Бродский, нужно ли включать его в школьную программу, такого туманного, такого непонятного даже взрослым, уж не говоря о детях.

Для Игоря Царева такого вопроса не стояло, потому и возникло стихотворение, обращенное к Бродскому, программное стихотворение. Говорят, оно было включено в посмертный сборник Бродского, исследователи, которые изучали творчество Бродского, дали ему такую вот высокую оценку

Бродскому

Не красками плакатными был город детства выкрашен,А язвами блокадными до сердцевины выкрошен,Ростральными колоннами, расстрелянною радугойКачался над Коломною, над Стрельною и Ладогой…И кто придет на выручку, когда готовит РодинаОдним под сердцем дырочку для пули и для ордена,Другим лесные просеки, тюремные свидания,А рыжему Иосику – особое задание…Лефортовские фортели и камеры бутырскиеНе одному испортили здоровье богатырское.Но жизнь, скользя по тросику, накручивая часики,Готовила Иосику одну дорогу – в классики.Напрасно метил в неучи и прятался в незнание,Как будто эти мелочи спасли бы от изгнания!И век смотрел на олуха с открытой укоризною:Куда тебе геологом с твоею-то харизмою?..Проем окошка узкого, чаёк из мать-и-мачехи…Откуда столько русского в еврейском этом мальчике?Великого, дурацкого, духовного и плотского…Откуда столько братского? Откуда столько Бродского?Здесь уместилась вся страшная биография поэта, и немного перефразирована знаменитая фраза Ахматовой: « Готовила Иосику одну дорогу – в классики» («Какую биографию делают нашему рыжему!». А. Ахматова).

С невероятной силой звучат последние строки этого стихотворения, где Игорь Царев отмечает:

Проем окошка узкого, чаёк из мать-и-мачехи…Откуда столько русского в еврейском этом мальчике?Великого, дурацкого, духовного и плотского…Откуда столько братского? Откуда столько Бродского?И здесь дается характеристика нашего национального характера «Великого, дурацкого, духовного и плотского» – вот из этих противоречий и состоит русская Душа, а отразить ее по воле судьбы и рока удалось в свое время Борису Чичибабину и Иосифу Бродскому.

Игорь Царев не первый задает этот вопрос, он немного раньше возник у Бориса Чичибабина, в стихотворении «Тебе, моя Русь» тот тоже отмечает подобное явление, правда уже в живописи:

Нет меры жестокости, ни бескорыстью,И зря о твоём же добре лепеталДождём и ветвями, губами и кистьюВлюбленно и злыдно еврей Левитан.И тот и другой отмечают в своих чудесных творениях, что в определенный момент в нашей живописи, в нашей поэзии появляются знаковые фигуры, которые понимают и описывают Русь и русский характер так ярко, как это не удается никому другому. Нам остается только внимать и восхищаться, и учиться понимать этот мир через призму их картин, их стихотворений. Но если Игорь Царев обратился к поэту осознано, другие сделали это интуитивно. И сегодня настоящую поэзию без контекста лирики Бродского представить проблематично.

2.

Иосиф Бродский, проживший за границей вторую половину жизни, никогда не возвращавшийся в Россию. Долгое время запрещенный, казалось потерянный навсегда, вопреки всему становится той путеводной звездой, которая оставляет надежду на то, что поэзия еще может возродиться и подняться на невероятную высоту. Еще можно вернуть ту элитарную поэзию, которую отняли на долгие годы, заменив ее каким-то суррогатом, чем-то новым, часто невнятным, а порой и просто халтурным подобием. Но большие художники и тогда вольно или невольно тянулись к Бродскому. А когда его книги были, наконец опубликованы, мы открыли его для себя. Именно в стихотворениях Игоря Царева видно, как сомкнулись разорванные звенья золотой цепи. (Это то древнее славянское письмо, которое, казалось бы, забыто и утеряно навсегда, и далеко не всем удается видеть эту золотую цепь).

Вот, что сам Игорь говорит о стихотворении и о Бродском в рецензиях:

Но я – то от своего имени пишу, ощущая некую общность в языковом пространстве

Игорь Царев 08.09.2011 17:16

Я к Бродскому спокойно отношусь. Это не герой моего поэтического романа. Но вот судьба его гения мне чрезвычайно интересна :)

Игорь Царев 24.01.2012 12:01

Стихи у него все равно гениальные :)

Игорь Царев 24.01.2012 12:17

Да, меня интересовала именно судьба Бродского. В ней очень ярко проявил себя фатум, детерминированная предопределенность. Пример Бродского показывает, что чем ярче человек, тем он менее свободен, тем более ограничен в выборе своего будущего.

Игорь Царев 09.10.2012 19:29

Поэт – прежде всего судьба. Потому есть четкая взаимосвязь – чем сложнее эпоха, тем ярче стихи, которые являются отражением взаимодействия поэта и времени. Именно поэтому свои собственные «размеры» мне кажутся куда менее значительными, чем вы назвали. Но спасибо на добром слове :)

Игорь Царев 21.01.2013 12:35

На это стоит обратить внимание, Игоря Царева интересует именно СУДЬБА гениального поэта, отраженная в нашей реальности и творчестве.

И опять же, отталкиваясь от Бродского, от туманного и несколько зашифрованного стихо – творения, Игорь Царев идет к той ясности и высоте стиха, которую мог бы достигнуть акмеизм, если бы его творцам удалось прожить чуть дольше, если бы все в судьбах Гумилева, Мандельштама, Ахматовой случилось иначе.

Конечно, творчество И. Бродского, как и предшественников, связанно, прежде всего с Ленинградом, а потому одно из самых знаменитых его стихотворений возникает в памяти мгновенно. Оно звучало и во времена его опалы.

* * *Ни страны, ни погостане хочу выбирать.На Васильевский островя приду умирать.Твой фасад темно-синийя впотьмах не найду.между выцветших линийна асфальт упаду.И душа, неустаннопоспешая во тьму,промелькнет над мостамив петроградском дыму,и апрельская морось,над затылком снежок,и услышу я голос:– До свиданья, дружок.И увижу две жизнидалеко за рекой,к равнодушной отчизнеприжимаясь щекой,– словно девочки-сестрыиз непрожитых лет,выбегая на остров,машут мальчику вслед.Иосиф БродскийОсобую роль в жизни поэта играет именно Васильевский остров – место символичное и сакральное для него, оно все время помнится в годы изгнаний, и туда снова и снова возвращается его душа. Да и мы, еще ничего не зная о творчества Бродского, помнили именно это стихотворение. И если где-то мог и встретить тень поэта Игорь Царев, то именно на Васильевском. Так оно и случилось, стихотворение «На Васильевском» сразу отсылает нас к Бродскому, и еще дальше, к другому мученику режима, жившему здесь, и описавшему град – Осипу Мандельштаму, так мы вместе с поэтом снова дотягиваемся до серебряного века и до акмеистов…

Мысленно Игорь Царев возвращается в Питер (Ленинград), где родился и жил до трагических событий гений. Игорь не раз подчеркивал, что он там учился в свое время, и этот город прекрасно знает и любит. И вольно или невольно именно в Питере появляется и призрак Бродского.

На ВасильевскомЛинии жизни пересекая, ларьков обходя паршу,Призрак Иосифа бродит любимым островом…Если однажды встретится – пусть бестактно, но я спрошу:Шпилька Адмиралтейства – не слишком остро Вам?Улиц названия, лиц вереница, глянцевый переплет,Не целиком история – только выборка.Бармен под злую музыку розоватый кронштадтский ледКрошит в стакан бурбона быку из Выборга.Черные тучи и белые ночи – гренки и молоко,Каменный фрак потерт, но оправлен золотом.Что старый век не вытравил, новый выправит кулаком.И кошельком. И просто ячменным солодом.Ну как тут не вспомнить, ставшее знаменитым:Я вернулся в мой город, знакомый до слез,До прожилок, до детских припухлых желез.О. МандельштамТам они могли встретиться в реальности или в фантазиях, но на Васильевском остается только Призрак Бродского. Хотя поэт был жив в те времена, но мы знаем, что сам Бродский никогда не возвращался в Питер, не хотел быть там туристом, и не мог вернуться, чтобы жить постоянно. Вернулись только творения в последние годы его жизни, и воспринималось это и радостно и печально всеми нами тогда, вот и у Игоря Царева возникла эта странная тень.

– мои скромные размышлизмы по поводу, как бы ему глянулся нынешний Питер :) Игорь Царев 28.04.2010 11:43

Я и сам любил пройтись по Васильевскому. Переходил по Тучкову мосту с Петроградской стороны (где какое-то время обитал) и просто гулял по линиям. Иногда шел в ДК, где показывали старые фильмы…

Игорь Царев 29.10.2012 11:06

Так постепенно мы узнаем Питер – город, в котором пусть только в фантазиях сошлись три поэта, соединяются разорванные нити русской лирики. Эта встреча могла бы случиться в реальности, в ту пору Игорь Царев был еще очень молод, а Иосиф Броский уже давно стал Мастером и Патриархом русской словесности…

Но это творилось только в мечтах и снах, а вот другая встреча оказалась вполне реальной. Она тоже связанна с Бродским, и поэт ее запечатлел в своем знаменитом стихотворении, о котором было столько споров, на которое в передаче обрушились критики – Игорь Царев

Бродяга и БродскийВида серого, мятого и неброского,Проходя вагоны походкой шаткою,Попрошайка шпарит на память Бродского,Утирая губы дырявой шапкою.В нем стихов, наверное, тонны, залежи,Да, ему студентов учить бы в Принстоне!Но мажором станешь не при вокзале же,Не отчалишь в Принстон от этой пристани.Бог послал за день только хвостик ливерной,И в глаза тоску вперемешку с немочью…Свой карман ему на ладони вывернув,Я нашел всего-то с червонец мелочью.Он с утра, конечно же, принял лишнего,И небрит, и профиля не медального…Возлюби, попробуй, такого ближнего,И пойми, пожалуй, такого дальнего!Вот идет он, пьяненький, в драном валенке,Намешав ерша, словно ртути к олову,Но, при всем при том, не такой и маленький,Если целый мир уместился в голову.Электричка мчится, качая креслица,Контролеры лают, но не кусаются,И вослед бродяге старухи крестятся:Ты гляди, он пола-то не касается!..Сколько раз уже слушала это стихотворение в исполнении автора, сама перечитывала, но остается в нем какая-то дивная тайна, несмотря на всю его акмеистическую прозрачность. Что же в этом стихотворении особенного? Ситуация знакомая для каждого из нас – каких только попрошаек и стихов не слышали мы в электричках, но в том-то и дело, что никто из нас не смог бы увидеть и описать это так, как удалось Игорю Цареву.

Пожалуй, в первой раз (мы помним, что в стихах его отсутствует лирический герой, и пишет он, прежде всего от первого лица) тут этот герой появляется рядом с автором, а еще есть призрак Бродского, вырванный из небытия чтением его стихов.

Кто-то из критиков обвинил Игоря в том, что он уравнивает себя с бродягой, особенно в последнем четверостишии, но это совсем не так, на самом деле, он почти сторонний наблюдатель. Но возникает сравнение этого человека с самим Бродским. Посмотрите хотя бы на строчки

В нем стихов, наверное, тонны, залежи,Да, ему студентов учить бы в Принстоне —И невольно задаешься вопросом, а каким был бы Бродский, не окажись он за границей, оставаясь в России. Что стало бы с ним за эти годы, как сложилась бы его судьба. Прогуливался бы он по Венеции, декламируя стихотворения, были бы те самые стихотворения так актуальны и популярны, как нынче?

Бродяга, который мог быть профессором в Принстоне, но не стал, эта тень другого Бродского, вариант его судьбы на Родине. Не случайно ли на Васильевский остров он стремился умирать, но не жить. А вот этому человеку повезло еще меньше, как оказывается, ему приходится жить в таких условиях, но помнить стихи Бродского, как мы помним только свои собственные творения, да и то не всегда.

Успешный, устроенный Поэт там, такой вот бродяга здесь, все с теми же стихами. Автор оказывается между этими двумя полюсами в золотой середине. Ему остается только созерцать и написать то, что увидел. Вроде бы все расставлены по местам.

Наверное, не случайно советовали убрать странную на первый взгляд последнюю строфу в стихотворении, но, как и в «Апокалипсисе» в ней самое главное и содержится, там, где исчезает и образ автора, и тень Бродского, что же остается от этого мира?

Электричка мчится, качая креслица,Контролеры лают, но не кусаются,И вослед бродяге старухи крестятся:Ты гляди, он пола-то не касается!..Из трех персонажей остается только один, но какой?

Тот самый юродивый, который становится святым, как и всегда было на Руси, а если вспомнить слова Игоря о том, что его интересовала в первую очередь СУДЬБА поэта, то варианты этой судьбы он и пишет. А еще он и ответил на главный вопрос – почему у нас так много Бродского.

И чувствуется легкая зависть к бродяге, свободному от условностей, ставшему свободным поэтом, не обремененному всеми нашими проблемами и заботами.

Стихи Бродского живут и потрясают наши души и основы странного этого мира, даже если бродяга в электричке способен вот так вот явить их мир, и истинным поэтом оказывается именно он, как бы это не парадоксально звучало. Как и в «Старой Незнакомке» – из обыденной ситуации поэт творит настоящее чудо и восхитительную ПОЭЗИЮ.

Остается один вопрос, а что сказал, что написал бы сам Бродский, окажись он случайно на месте Игоря Царева. Это было бы совсем другое стихотворение, но вот какое?

А вот что говорит Игорь Царев, отвечая на многочисленные рецензии, где стихотворение понимается чаще на бытовом уровне.

Бомж то настоящий – меня самого мимолетная эта встреча зацепила Игорь Царев 21.06.2010 11:05

У нас самые высокоинтеллектуальные бомжи в мире. Однозначно. Многие с высшим образованием, а некоторые и не с одним. Богатая страна..

Игорь Царев 18.06.2010 15:10

Описана конкретная фигура, которую я наблюдал в электричке «Москва-Александров» (Ярославское направление). Так что современные бомжи тоже еще кой-чего знают и могут.

Игорь Царев 22.06.2010 17:01

И только одна рецензия Лешека, оказалась значительно глубже обычного взгляда на ситуацию, был ли бомж, и что именно он читал.

Изумительный текст. Распевный, и спрятал много чего внутри текста… Ну, просто молодец, и спасиб тебе за это!

Лешек 09.07.2010 08:50

И по поводу восприятия текста, вот что говорит сам Игорь:

Восприятие текста, конечно же, во многом зависит от того, как и кто читает. Но, чудо, сам текст при этом не меняется

Игорь Царев 29.08.2010 21:54

Слишком ли много в нашей жизни Бродского? На этот вопрос ответили авторы «Вечерних стихов», но это не главная наша беда, беда в другом – как и Пушкина, и Блока, мы слишком мало знаем, слишком плохо его понимаем и чувствуем. И только иногда вдруг случаются встречи с поэтами, способными приоткрыть для нас окошко в тот мир, где вольно или невольно приходит понимание происходящего и сотворенного.

И. Бродскому, да и не ему одному, очень повезло, потому что случилась его встреча, пусть и в виртуальном пространстве, с Игорем Царевым, и все мы стали к нему немного ближе. Жаль, что сегодня Игорь Царев уже не подарит нам новых своих великолепных стихотворений, но зато он может побеседовать там с самим Бродским да и с другими любимыми поэтами… А я еще раз цитирую стихотворение, в котором тоже есть Бродский и уходящий в вечность Игорь Царев

На смерть Игоря Царева

Владимир О. Сергеев

«И тебе дан шанс – в небеса лицом —

Не спеша, в подробностях, помолиться,

Ведь, когда распутица, под Ельцом

Бог куда доступнее, чем столица.»

Игорь Царев

Нет слов, а только горькая печальСвершившейся отчаянной неправды…Разбита благородная скрижаль —С не высеченной строчкой – жизни равной.Молитва есть, как есть, свечой во мгле…Но почему не дать по той причине —Свечой гореть подольше на Земле«В подробностях» молившемуся сыну?!О чём молился он в своей строке,Не много говоривший, много знавший,На самом главном в чувствах языкеО Бродском лучше Бродского писавший?..И как бы ни нелепо, но покаСмерть Игоря Царева не приемлю!Поэта – ч е л о в е к а, на векаСобой облагородившего Землю.Славянская сказка Игоря Царева Вечность- 3

Да, иногда в столице трудно дышать :)Игорь Царев 10.02.2012 16:40

Мы все часть природы, та крохотная ее частичка, которая сначала была неразрывно с ней слита, а потом насильно вырвана из тенистых лесов, помещена за ограду, ставшую со временем городом – особым местом обитания со своими правилами, законами. Только иногда каждый из нас с такой первозданной радостью вырывается в лес, чтобы надышаться свежим воздухом, отдохнуть среди лесов и деревьев, стрекоз, бабочек, пчел, и вот тогда и рождается такая сказка, славянская сказка… Игорю Цареву удалось ее нарисовать словом, так как Левитану когда-то кистью…

Придет пораПридет пора корзину взять и нож,И прекратив порожние турусы,Обрезав лямки повседневных нош,Купить один билет до Старой Рузы,Добраться до окраины и тамПо улочке расхристанной и соннойНа радость всем собакам и котамПройтись еще внушительной персоной,Явить собой столичный форс и класс,Остановиться как бы ненарокомИ вспышки любопытных женских глазНебрежною спиной поймать из окон…И далее, зайдя в прозрачный лес,Где обитают белые и грузди,Почувствовать, как новый интересЧуть-чуть разбавит вкус осенней грусти…И закурив, глядеть из-под руки,Устало примостившись на откосе,Как темное течение рекиКуда-то листья желтые уноситВсе чудо и состоит в том, что в прозрачных, реалистических его красках, образах, где указаны даже географические названия мест, все обозначено, уже зарождается древняя славянская сказка.

Поэт, как только трудно становится дышать в столице, пересекает не только пространство, но и время и вырывается в чудесный мир природы, где время перестает течь. Ведь стоит только вырваться из шумного города, и мы оказываемся в той вечности, где нет нашего привычного времени, где от рассвета до заката, кажется, что протекает целая жизнь, и самое главное, что некуда торопиться, что не нужно стремиться попасть сразу в несколько мест, успеть, сделать, добежать, позвонить.

Там все современные средства связи выключаются мохнатой рукой Лешего, и человек остается наедине с природой: вдыхать, созерцать, думать…

Если в первой части стихотворения, еще есть какие-то дома, взгляды женщин из окон – какие-то намеки на реальность, но уже замедленную, затухающую, то во второй половине стихотворения герой остается наедине с увядающей природой. Вот, как только мы погружаемся в лес, то замираем и вовсе, не преставая любоваться этим чудом, тогда и рождается дивная сказка, такая, какую оставил нами Игорь Царев

И далее, зайдя в прозрачный лес,Где обитают белые и грузди,Почувствовать, как новый интересЧуть-чуть разбавит вкус осенней грусти…И закурив, глядеть из-под руки,Устало примостившись на откосе,Как темное течение рекиКуда-то листья желтые уноситСтихотворение это было опубликовано 4 февраля 2012 года за год до ухода Игоря, наверное, в один из дней, когда в столице было трудно дышать, и мечталось оказаться вот в таком заповедном, сказочном лесу, чтобы ощутить жизнь во всей ее прелести. Такие места снятся долгими зимними ночами. В трудные минуты нас часто посещают такие вот желания. И там мы начинаем чувствовать, сочинять, рисовать (кто на что способен) свою славянскую сказку. Почему-то чаще всего она связана с осенью, со временем увяданья. И вероятно, и свой уход мы представляем себе именно так – раствориться в природе, уйти в неведомые дали, унестись вслед за желтыми листьями, когда «придет пора», самим стать деревьями и листьями, легкими бабочками и цветами в этом сказочном мире.