Полная версия

Вибрации жизни. Эссе и исследования

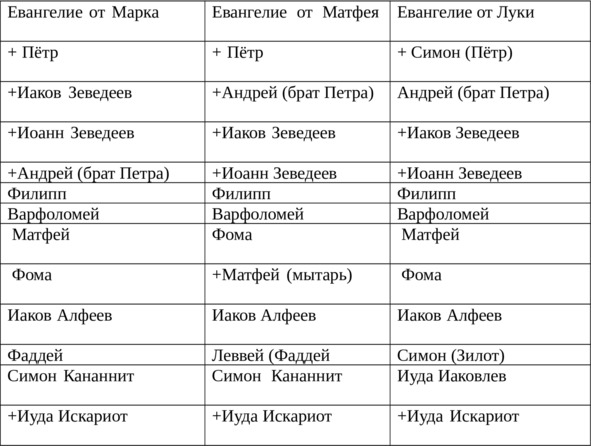

Вернёмся же к спискам апостолов, сравним их и обозначим знаком + (плюс) имена тех из них, которые упоминаются в каждом из этих Евангелий ещё хотя бы раз.

Кроме того, в двух из трёх приведённых выше Евангелий упоминается ещё одно имя, хотя этот человек и не в списке, но упоминается он именно как ученик, последовавший за Христом: +Левий Алфеев, +Левий мытарь.

«Внесписочное» упоминание имён того или иного апостола во всех четырёх Евангелиях имеет место в следующих главах:

от Марка (гл. 1,2,5,9,13,14), от Матфея (гл. 4,8,9,14,16,17,18,19,26), от Луки (гл. 5,8,9,12,22), от Иоанна (гл.1,6,12,13,14,21).

Кстати, в Евангелии от Луки есть такой момент: в главах 2,3,4,7 и 8 Иисус Христос проповедует среди людей и ходит по сёлам и городам вообще без всяких апостолов. Сам по себе! И всё нормально.

Зададим себе несколько вопросов по приведённым выше спискам апостолов. В Евангелии от Матфея мытарем (сборщиком налогов) назван апостол Матфей. Однако в Евангелии от Луки мытарем называют Левия, который вообще не указан в списках 12-ти, а в Евангелии от Марка упоминается Левий Алфеев, причём, несмотря на то, что в списках апостолов они не значатся, хотя, судя по тексту Евангелий, они – ученики Христа. Никакой Иуда Иаковлев, которого называет Лука, не упоминается ни в Евангелии от Марка, ни в Евангелии от Матфея. Зато в списках от Марка и от Матфея есть Фаддей (от Марка) и Леввей (Фаддей). В то же время в Луке упоминается некто Симон (Зилот), вместо которого в Марке и в Матфее имеем честь видеть Симона (Кананнита).

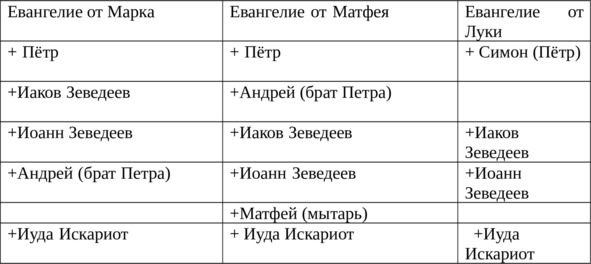

Итак, по упоминаниям в тексте мы имеем следующую картину:

Кроме того, вне списка+Левий Алфеев и + Левий мытарь.

Итак, мы имеем более или менее реальных героев Евангелия гораздо меньше, нежели указано в списках! Их немного: от Марка – 5 человек, плюс Левий Алфеев, от Матфея – 6 человек, от Луки – 4, плюс Левий мытарь.

Спрашивается, а чем занимаются остальные апостолы? Откуда они взялись? Учитывая новейшие исследования ученых, Евангелие от Луки и «Деяния Апостолов» написал один и тот же человек. Список в «Деяниях…» совпадает со списком у Луки. Кроме того, Послание апостола Иуды начинается со слов: « Я – Иуда, брат Иакова…» Получается, что у Иакова Алфеева был брат по имени Иуда. Но никакого отношения ко времени распятия Христа тот не имел.

Имена же, упоминаемые в Евангелии от Иоанна, вообще выбиваются из колеи. На протяжении повествования этого Евангелия упоминаются в качестве апостолов Андрей, Пётр, Филипп, Нафанаил (кто такой, откуда взялся?), Иуда Искариот, Фома и братья Зеведеевы (то есть, Иаков и Иоанн). В сумме это 8 человек. Причём, Фома появляется в рассказе только после смерти Иисуса.

Таким образом, в любом случае во всех четырёх Евангелиях отсутствуют как реальные действующие лица Иаков Алфеев, Иуда Иаковлев, Симон (Зилот), Симон Кананнит, Варфоломей, Фаддей и Леввей (Фаддей). Полагаю, что все эти люди, если они и существовали, то – никогда в глаза не видели никакого Иисуса и назвали себя (или их так назвали) апостолами уже после смерти Христа. Кроме этих, вызывают сомнения ещё три имени. Матфей (мытарь) – он упомянут в Евангелии от Матфея как мытарь, однако в двух других тот человек назван Левием мытарем и Левием Алфеевым. Лука и Марк вряд ли сговаривались, они жили в разное время. И поэтом, скорее всего, зря Матфей приписал себя в апостолы. Им был Левий. У Иоанна – его вообще Нафанаилом зовут!

Таким образом, можно сказать, что реальными апостолами, учениками, бродившими по городам и сёлам со своим Учителем, были братья Пётр и Андрей Ионины и братья Иаков и Иоанн Зеведеевы, а так же, вероятно, никого никогда не предававший Иуда Искариот.

Представление о том, каково было реальное отношение реальных учеников к своему Учителю, можно получить, ознакомившись, например, с такими фрагментами из Евангелий.

Вообразите себе картину, чтобы кто-то из школьников в школе подзывал к себе учителя и выговаривал ему, упрекая тем, что из-за него соизволил мучить себя посещениями школы. «…Но Пётр, отозвав Его, начал прекословить Ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников Своих, воспретил Петру, сказав: отойди от Меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое» (Евангелие от Марка, глава 8 стих 32—33). Тот из учеников Его, которого чуть ли не более всех остальных тысячелетиями славословит церковь, прямо, без обиняков, назван своим Учителем не кем-нибудь, а самим сатаною! Тот, кого почитают хранящим ключи от рая, прекословил Иисусу Христу! Причём, заметьте, не подойдя к Нему, а подозвав Его к себе. Не так, как младшие подходят и обращаются к старшим, а как старшие подзывают младших для выговора. И далее следует действительно нечто вроде выговора или упрека: «И начал Петр говорить Ему: вот, мы оставили всё и последовали за Тобою» (Евангелие от Марка, глава 10 стих 28).

В этой фразе, безусловно, со стороны Петра звучит подтекст. Не следует забывать того, что Пётр значительно старше Иисуса, лет на двадцать, и старше своих братьев. В социальном и имущественном плане он изначально стоит выше остальных. К моменту встречи с Сыном Человеческим Симон, сын Ионин (он же Кифа, он же Пётр), имеет семью, владеет домом, хозяйством, предоставляя свои возможности безземельному Бар-наша. Потому и подзывает Христа и не считает это постыдным по отношению к Учителю. Он тратился, он нёс убытки. Нотки меркантилизма, естественно, очень остро почувствовал и Учитель. Потому и звучит в Его устах: «… ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое».

Евангелист Марк повествует, как одна женщина помазала Иисуса драгоценным ароматическим маслом. Евангелие от Марка было наиболее древним и приближённым ко времени описываемых событий. «И когда был Он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, – пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного и, разбив сосуд, возлила Ему на голову» (От Марка 14:3). «Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: к чему сия трата мира?» (От Марка 14:4). В версии Марка возмутились «некоторые», то есть, несколько апостолов-учеников. «Ибо можно было бы продать его более нежели за триста динариев и раздать нищим. И роптали на нее» (От Марка 14:5). Что получается? Ученики не стесняются при Учителе откровенно негодовать и бранить женщину и жалеть масла для него, своего Учителя, считая, что лучше извлечь прибыль из того, что вообще-то принесли не им, а ему.

Женщина хотела сделать подарок Иисусу, конкретно Иисусу, ему, а не его ученикам и не их сообществу. Однако, из их речей ей становится ясно, что если она подарит Учителю кувшин с маслом, то они вынудят его отдать им этот кувшин – для продажи масла. И куда пойдут вырученные деньги – не так важно, ибо в таком случае ему лично от её подарка не достанется ничего. Всё попадёт в общую кассу. Но у неё не было желания – одаривать всех. У неё было конкретное желание сделать подарок ему. В создавшейся ситуации у женщины, которая желает сделать подарок Христу, а не кому-то ещё, не остаётся никакого выхода, кроме того, как разбить кувшин и вылить всё масло на того, кому она делает подарок. Таким образом, она не оставила никому никакого пути для извлечения выгоды из её подарка для Бар-наша – Сына Человеческого… К сожалению, из этого инцидента следует, что отчасти (а возможно, и не отчасти, а целиком) ученики странствовали с Учителем не из-за его высоких идей, а из-за конкретного ящика с деньгами, которые приносили его идеи после каждого выступления.

Во всяком случае, то, что они легко моментально разбежались при первой же реальной опасности и отрицали даже свой знакомство с Иисусом, как Пётр в ночь ареста Учителя, даёт основания для некоторых печальных размышлений по поводу верности и идейности апостолов. Их реально неприглядные поступки в решающий момент истории говорят об обратном.

Теперь представьте себе, что ваш Учитель просит вас не спать, пободрствовать вместе с ним. И вы знаете почему: близится самый тяжкий момент его жизни. И вы понимаете это. Как вы поступите? Наверняка, вы пойдёте навстречу его просьбе. Как поступают Пётр, Иаков и Иоанн? Они обещают не спать и тут же засыпают. «Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру: Симон! ты спишь? не мог ты бодрствовать один час?» (От Марка 14:37). Ну, хорошо. Предположим, нечаянно так получилось. Однако, и второй раз было то же самое. «И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что Ему отвечать» (От Марка 14:40). А что тут ответишь? Всё и так понятно. Где тут хоть капля уважения к Учителю? Нет её.

Однако, несомненная заслуга апостолов в том, что они в дальнейшей своей жизни искренне раскаялись в своём прежнем поведении. После казни Сына Человеческого именно благодаря служению апостолов появились Евангелия. В этом их величайшая заслуга.

Глава 7. Эпизод с арестом

Обратим внимание на то, что все четыре Евангелия в своём повествовании во многих местах не совпадают друг с другом в описываемых событиях. Тексты Евангелий имеют разную стилистику и разный объём. Чем дальше по времени создания от описываемых событий находится Евангелие, тем оно становится всё более и более длинным, велеречивым в описаниях, похожим на литературное произведение, созданное с очевидными религиозно-пропагандистскими целями, далёкими от историографии и мало заботящимися хотя бы о приблизительном правдоподобии. Цели написания никоим образом этого не преследовали. Если опираться на научные предположения о том, что Евангелие от Иоанна писалось в 90-ые годы первого века, то автор этого Евангелия физически никак не мог быть учеником непосредственно Иисуса, казнённого в начале тридцатых годов. Ибо в таком случае получается, что Учитель водил с собой подростка либо младенца, да ещё и вином его поил. А автор, которому ко времени написания Евангелия, по логике, стукнуло далеко за 80 лет, обладал, якобы, ко всему прочему, просто невероятной для своего возраста работоспособностью и такой памятью, что как бы помнил времена рождения Христа в мельчайших подробностях. Любому мало-мальски здравомыслящему человеку понятно, что всё это – нереально.

Однако во всех четырёх повествованиях есть схожие эпизоды. Самый динамичный из них – сцена ареста Иисуса. Можно ли твёрдо утверждать, что все речи, сказанные в этот момент, были сохранены и переданы верно через десятки лет, прошедших до того времени, как появились письменные свидетельства? Нет. Нельзя утверждать даже того, что они вообще были. Моё мнение: скорее всего, всё произошло так быстро, что никому, в принципе, не было никакого дела до речей и их запоминания. Речами сцена ареста обросла гораздо позже, на много-много лет позже. Однако предположения о том, что само событие действительно произошло в реальности, могут иметь под собой почву ввиду того, что упоминаются, хотя и по-разному, во всех четырёх свидетельствах. Какие именно события? Если удалить изыски красноречия и воображения и посмотреть на «сухой остаток», то следующие:

1.Учитель молился, попросив учеников быть бдительными и следить за обстановкой.

2.Ученики его выслушали и тут же заснули.

3.Среди ночи Учитель заметил бегущую к нему толпу рабов и слуг первосвященников с факелами, ножами и кольями.

4.Впереди толпы бежал Иуда с кинжалом в руке, всеми силами пытаясь обогнать остальных.

5.Иуда подбежал к Учителю, поцеловал его (не факт, но возможно) и (это моё предположение), взмахнув кинжалом, поранил ухо одному из подбежавших рабов первосвященников.

6.Толпа набросилась на Иуду и убила его.

7.В этот момент, воспользовавшись заминкой, перепуганные ученики разбежались.

8.Рабы и слуги первосвященника Анны связали Иисуса и увели его к Анне на допрос.

9.На этом – всё. Занавес. Сцена кончилась. Никаких речей. Никакой патетики. Всё произошло очень быстро. Ни на какие пафосные слова или глупые вопросы ни у кого не было и физически быть не могло никакого времени.

Почему Иуда бежал впереди всех? А как иначе можно успеть защитить Учителя, если плестись в самом хвосте толпы? Откуда он шёл? Он ходил в город за покупками к празднику Пасхи, куда его отправил Учитель после тайной вечери. Однако по пути (или на обратном пути) заметил агрессивную вооружённую толпу, направлявшуюся прямиком к Гефсиманскому саду. Откуда толпа знала, куда идти? Так у первосвященника Анны в городе имелась целая армия шпионов и профессионально занимающихся слежкой осведомителей из числа своих рабов и наймитов. Вот и всё. А о том, как выглядит Иисус, и спрашивать никого не надо было: в храме его видел весь город.

Кстати, сколько человек было в так называемой «толпе»? Учитывая наши подсчёты количества апостолов, с Иисусом находилось не более 5—6 человек, а реальнее всего – трое названных поимённо: «И взял с Собою Петра, Иакова и Иоанна; и начал ужасаться и тосковать» (От Марка 14:33). Пётр, Иаков и Иоанн. Вот и всё. Сколько реально должно быть нападавших, чтобы гарантированно справиться с этой горсткой безоружных бродяг? Десять – пятнадцать. Максимум – двадцать человек. Такому богатому и всесильному властителю, как Анна, найти у себя или подкупить и отправить на поимку Христа бандитскую шайку в подобном количестве не составляло никакого труда. Именно они, скорее всего, и изображали «народ» и «голос народа» перед лицом Понтия Пилата. В небольшом дворике перед гостевым жилищем Пилата (любезно предоставленным ему Анной и Каиафой) весь город Иерусалим, якобы вопящий: «Распни его!» – уместиться никак не мог. Там были всё те же бандиты и слуги Анны. Обычного народа там не имелось.

Всё остальное было выдумано и разукрашено евангелистами гораздо позже.

После изгнания из храма торговцев, которые находились там, безусловно, в финансовых интересах Анны, Иисус понимал, что он обречён: фактический владыка Иудеи никогда не простит ему такого поступка, потому что он посягнул на самое святое для первосвященника – его деньги! Такое должно было быть наказано, причём, показательно – для назидания всех присутствующих. Не зря появилась и табличка «Царь Иудеи». Тоже в качестве назидания прочим: вот как будет со всяким, кто попробует посягнуть на деньги правителей Иудеи – Анны и его зятя Каиафы.

Если бы апостолы действительно вступились за Учителя, зачем бы они после так упорно (трижды в лице Петра) отрицали даже своё знакомство с ним? И стал бы у них об этом кто-то спрашивать, если бы прежде они сами явно показали себя на его стороне? Не то чтобы с оружием в руках пытались его защитить, как лукаво пишет один из евангелистов, а хотя бы открыто заявили о том, что являются его сторонниками? Нет, даже не пытались апостолы вступиться за Учителя, а разбежались сразу, не дожидаясь никаких опросов. Единственный, кто не убежал, – Иуда. Вот он и погиб тут же – на месте ареста Учителя.

Глава 8. Женщины Сына Человеческого

Что касается матери Сына Человеческого, то о колоссальном значении её в его земной жизни написано и сказано уже столько, что об этом, кажется, уже можно и не повторяться. Если же говорить о любимой женщине, то была ли она у Иисуса Христа или таковой не было никогда? Прежде, чем дискутировать об этом, попробуем задать самим себе странный элементарный вопрос: какого пола был Иисус – Сын Человеческий? Правильно, мужского.

Если вы согласны с этим, то спросите сами себя: зачем Бог создал его именно мужчиной? Он ведь мог создать его и женщиной или вообще бесполым существом, да кем угодно, хоть веточкой сакуры в садах японского императора. Но если Он создал его мужчиной, то, значит, всё мужское естество предполагалось в нём изначально. Причём, полноценного земного мужчины. Если бы Иисус был неполноценным мужчиной, то, вневсякого сомнения, и фарисеи, и саддукеи непременно воспользовались бы этим и смаковали бы подобную тему всюду.

Итак, Иисус был полноценным мужчиной и находился в том возрасте, когда всякий мужчина в Галилее женится! Хотя бы потому, что холостой образ жизни мужчины тридцати трёх лет от роду у всех, говорящих в те времена на арамейском языке, не вызывал доверия. А слово Иисуса доверие вызывало. Почему? Потому что у Иисуса была жена. Законная. Признанная в этом статусе всеми современниками и очевидцами. Ибо женат он был по всем канонам и обрядам своего времени. На Марии Магдалине. И доказательства тому есть во всех Евангелиях – и канонических, и апокрифических. Вот первое упоминание о ней: «После сего Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с Ним двенадцать, и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли семь бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили Ему имением своим» (Лука 8:2).

Если даже замужние женщины оставляли свои семьи и следовали за ним, то, наверное, и юным девушкам хотелось познакомиться с таким выдающимся мужчиной. Безусловно, что он был харизматической личностью, вызывающей к себе искренний интерес у противоположного пола.

В одном из фрагментов Евангелия от Иоанна рассказывается следующее: «тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии; а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: «кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав тои будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившисьи не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя?» Она отвечала: «никто, Господи». Иисус сказал ей: «и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши» (От Иоанна 8:3—11).

Почему Иисус не поднимал головы? Возможно, он знал не только тех, кто к нему пришёл, но и ту, которую к нему привели. Никто из них не посмел бросить в неё камень, но он и сам тоже не сделал этого. Почему женщина не ушла, не убежала сразу, как только её мучители разошлись? Возможно, не только потому, что доверилась своему спасителю, но и потому, что хорошо знала его раньше и доверилась именно поэтому? А наклонился он низко потому, что не хотел, чтобы кто-то заметил его слёзы и догадался о том, о чём не следует догадываться…

Итак, вернёмся в Кану Галилейскую. Он исцеляет Марию, так же, как исцелял и других. И она в благодарность помогает ему, как и другие, деньгами и имуществом. Из чего следует, что Мария была не из бедной семьи. У неё было чем делиться. Она молода, богата, здорова (исцелил!) и не замужем. Чем не невеста?

Вот что сообщается по этому поводу в СМИ: «В 1945 году в египетском Наг-Хаммади были найдены знаменитые свитки, написанные на коптском языке. Это были те самые не признанные церковью тексты, которые чудом уцелели в период борьбы с ересями. Тут неожиданно открылось, что Иисус называл Марию из Магдалы любимой ученицей и часто целовал в губы» (Николай Котомкин «Загадки Истории» ноябрь 2012).

Существует предположение, что в Кане Галилейской, где Иисус и его мать были на свадьбе, и где он превращал воду в вино, об их присутствии в первоначальном тексте Евангелия упоминалось вовсе не из-за чуда с вином, а потому что это была свадьба Сына Человеческого и девы Марии из Магдалы!

Прежде чем говорить далее о Магдалине, обратим наше внимание на других земных персонажей Евангелий. Мария Иаковлева и Саломия – дочери мужа Девы Марии, Иосифа. Фактически – родные сестры Иисуса в земной жизни. Дети Саломии – Иаков и Иоанн Богослов (Иаков и Иоанн Зеведеевы). То есть, они приходились Иисусу кем? Племянниками! А значит, Саломия и Мария были намного старше Иисуса. Дети Марии Иаковлевой (Клеоповой) – Иаков, Иосия и Иуда Алфеевы. Вот ещё три племянника Иисуса Христа. Иаков и Иуда были близнецами. В ту пору им было по 26 лет. То есть, Марии Иаковлевой было явно намного больше 40 лет. Она была старше брата минимум на 10—15 лет.

Сообщается, что сыновья Зеведеевы были горячими по характеру, возможно ещё и потому, что были несколько моложе Алфеевых. Юности свойственна горячность. Значит, и Саломия была моложе своей сестры Марии Иаковлевой, хотя и старше брата Иисуса. Братом Иисуса по отцу называют и Симона (Зилота), а также Иуду (Фаддея). Итак, среди апостолов Иисуса пять племянников – два Зеведеевых и три Алфеевых, два брата по отцу – Симон и Иуда. То есть, большинство его учеников-апостолов – его же родственники. Возможно ли, что с ним помимо родственников-мужчин в дороге находилась одна совершенно посторонняя женщина? Возможно, но уж никак не посторонняя, а супруга. Это сразу объясняет её присутствие рядом с Иисусом. Где должна быть жена? Рядом со своим мужем: куда иголка – туда и нитка.

Читаем Евангелие дальше. Описание присутствующих при казни Христа: «Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых» (Матфей 27:56). То есть, во время казни Христа присутствовали его сестра, другая сестра и Мария Магдалина – жена. Про апостолов – ни слова. Почему сестру и мать пропустили на место казни – понятно, они – родственницы, а Магдалину почему? Да, по той же причине: она – его законная жена.

Далее идёт описание положения в гроб: «Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи, именем Иосиф, который также учился у Иисуса; он, придя к Пилату, просил тела Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело; и, взяв тело, Иосиф обвил его чистою плащаницею и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале; и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба» (Матфей 27:61).

Поскольку дело происходило сразу после казни, то другая Мария – скорее всего, всё та же его сестра – Мария Иаковлева. Кстати, обратите внимание: зрелище окончено, все посторонние зрители разошлись. А эти женщины остались до самой ночи. По древнееврейскому обычаю возле покойного обязательно должны находиться родственники. Этот обычай нарушается только из-за субботы.

Следующим днём была суббота. Наступает воскресное утро. «По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы идти помазать Его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу, при восходе солнца, и говорят между собою: кто отвалит нам камень от двери гроба? И, взглянув, видят, что камень отвален; а он был весьма велик» (Марк 16:9). Следует заметить, что по дороге они говорят между собой о вполне прозаических, но необходимых вещах (как камень передвинуть?), а не предаются исступлённому плачу. Идут исполнить свою прерванную субботой обязанность родственников.

Далее, обратите внимание, к кому именно из всех присутствующих и с какими словами обращается воскресший! « Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего; но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: жена! что ты плачешь? кого ищешь?» (Иоанн 20:14—15).Не потому ли он называет её женой, что Мария Магдалина действительно была его женой в самом прямом смысле этого слова? Моё предположение имеет форму вопроса. Если обратиться к греческому оригиналу-первоисточнику текста Иоанна, то слово, употреблённое там, имеет не одно, а два значения:

γυνή – 1. женщина (взрослая, замужняя или незамужняя, вдова, мать; употр. как уважительное обращение);

2. жена, супруга.

Поскольку оригинал текста содержит слово, изначально имеющее два значения, то такое предположение вполне уместно.

Факт того, что первым воскресший явился именно Марии Магдалине, подтверждает и евангелист Марк: «Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с Ним, плачущим и рыдающим; но они, услышав, что Он жив и она видела Его, – не поверили» (Марк 15:40—41). Я полагаю, что покойные (и воскресшие тоже) всегда первыми являлись тем, кто был для них ближе и дороже всех при жизни. И то, что Иисус явился ей первым, говорит о том, что он, несомненно, любил её – искренне и глубоко. Она была самым близким ему человеком…

«Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью; так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (От Марка 10:7—9).

По древнему, тысячелетиями сложившемуся, погребальному укладу покойников любого пола обмывают пожилые женщины (старые девы и вдовы). В таком случае, если Мария и Саломия были намного старше Иисуса, если им было больше сорока лет (у обеих – взрослые сыновья, а мужья уже умерли), то Магдалина… была его вдовой! Именно по такой причине имена этих женщин и стоят в Евангелиях рядом. Не потому Магдалина была с сёстрами Христа, что являлась его верной ученицей, а потому, что была при его жизни возлюбленной женой!