Полная версия

Звездный бульвар

Ирина Ракша

Звездный бульвар

© И. Ракша, 2019

* * *

Более полувека я работаю в литературе. И могу назвать эту книгу своей «визитной карточкой», как как в ней основные «черты» моего творчества. Разных объёмов и жанров. Но всё это – я. В каждой строке, каждом слове. Говорят, серьёзная прока, как и серьёзная музыка не стареет. Мой муж художник Юрий Ракша сказал: «Как в зеркало мы смотрим в мир и отражаемся в нём. Картины художника – это отражение мира, а, значит, и его самого. И потому в каждом произведении ищите художника, его СУТЬ, его отражение – он здесь…»

Так что – читайте! И приятных Вам минут!

Планета «Иринара»

(об авторе)

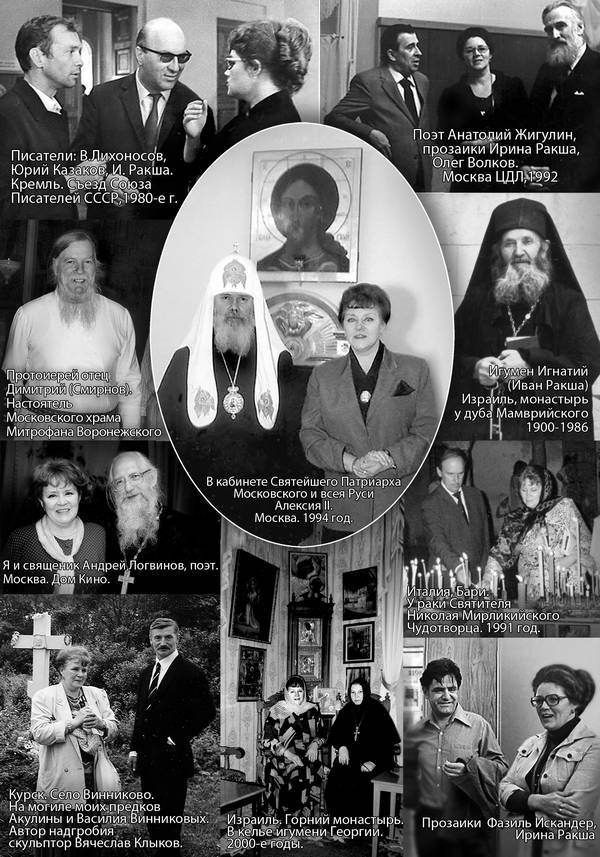

Ирина Евгеньевна Ракша́ – академик, действительный член Академии российской словесности. Писатель, кинодраматург, член Союза журналистов СССР и РФ (с 1965 г.), член Союза писателей СССР и РФ (с 1969 г.). Вдова художника Юрия Ракши́ (1937–1980), имела дочь Анну Юрьевну (член Союза художников РФ, скончалась 13 мая 2017 года. Инсульт).

Ирина родилась в Москве, в Останкино, в семье служащих. (Москвичка в четвертом поколении.) Родители, выпускники ТСХА (Тимирязевской сельхозакадемии), – агрономы. Детство её прошло на столичной окраине. Училась в средней (№ 271) и музыкальной школах. В 1955 году развод родителей стал причиной ее отъезда с поездом первоцелинников на Алтай, во вновь образующийся зерносовхоз «Урожайный», куда ранее был командирован из Министерства сельского хозяйства её отец. Там, в предгорьях Алтая, на берегу реки Катуни, рядом с селом Сростки – родиной В. Шукшина, и проходили годы юности будущей писательницы. (Этому переломному периоду жизни посвящен рассказ И. Ракши «Голубочек мой ясный».) В селе Грязнуха (ныне Советское) она окончила десятилетку, получила «серебряный» аттестат зрелости. Одновременно работала в совхозе почтальоном, учетчиком на лесоскладе, лаборантом на птицеферме и пр. Затем уже в Красноярском крае на станции Солянка, станции Уяр-Клюквенная – разнорабочей на железной дороге, корреспондентом газеты «Сталинец». А также в Туве, Хакасии, на станции Бискамжа. В дальнейшем в её творчестве романтические мотивы «железной дороги, товарняков, поездов, дальних странствий» особенно любимы.

«По алтайской степи на взмыленном коне пронеслась мимо меня амазонка. Так состоялось мое первое знакомство с семнадцатилетней Ириной Ракшой, – писал в 1963 году поэт-классик, профессор Литинститута им. Горького Михаил Аркадьевич Светлов. – Я приехал к её отцу – директору строящегося целинного совхоза. Я тогда никак не думал, что буду писать вступительное слово к её рассказам. Она тогда была никаким писателем, так же как я никакой наездник. Но я считаю, что недаром вспомнил об этой первой встрече. Потому что свойство Ирины – неутомимость в движении. Потому что – разбуди ее глубокой ночью и скажи: «В Ледовитом океане белые медведи соскучились по тебе» – она, надевая башмаки, спросит: «А туда как лучше добираться – поездом или самолетом?»

Великий поэт Михаил Светлов сердцем почувствовал то яркое, то порывистое и сердечное, что сохранилось в Ирине Ракше навсегда и окрасило все ее творчество. Люди Алтая, Сибири, Чукотки, люди сильной и чуткой души стали героями первых ее публикаций на страницах алтайских, сибирских, а затем и московских, центральных газет и журналов.

И вот что далее писал в статье о Ракше Светлов:

«Она исколесила Сибирь, не устала, а, наоборот, рвется в новые пространства. И эти её путешествия вовсе не для того, чтобы потом похвастаться: «Я была там-то и там-то». Нет, вовсе не для этого.

Есть два рода наблюдателей. Есть наблюдатели «ума холодных наблюдений»: «Вот я поеду в Париж, обязательно посмотрю на Эйфелеву башню, сбегаю в Лувр и, конечно, накуплю кой-чего из мелочишек».

А Ирина, скажем, поедет на Север, она поедет туда вовсе не для того, чтобы увидеть только северное сияние. Она поедет туда для того, чтобы увидеть и узнать чукчей под северным сиянием. Она умеет прекрасно видеть, и именно поэтому у неё так много в рассказах хороших деталей.

Не всегда в произведении нужен образ. Точная деталь часто заменяет образ. Точная деталь становится биноклем, приближающим предметы и делающим их выпуклыми. И тут не нужны никакие романтические слова. Наоборот, бытовая деталь помогает романтике. Если бы я был сказочником, я бы первую сказку начал так: «Студент надел калоши и пошел в царство фей». То есть я бы к небесам пристегнул землю…

Я не буду вас утомлять многими её цитатами. Приведу только одну деталь и один совсем краткий диалог. «Но стрелочник отвернулся и, сунув флажки в сапог, пошел в будку». Больше нигде в рассказе этот стрелочник не появляется, но это «сунув флажки в сапог» делает стрелочника видимым и запоминающимся.

А вот диалог – разговор девушки и девчонки: «– Уехать бы куда подальше. Да вроде незачем. Платят хорошо.

– А я бы задаром по красоте такой ездила, – глядела вдаль девчонка».

Больше я цитат не привожу, потому что это не разбор творчества Ирины Ракши. Это только моё напутствие ей.

И я так обращаюсь к Ракше:

«Ирина!.. Я называю тебя талантливой. Смотри не подведи меня!»

Михаил Светлов, 1963 г.* * *Полустанки и поезда, товарняки и работяги-попутчики – всё это тоже предмет острого, сострадательно-любящего взгляда Ирины. А светловское напутствие – «Смотри не подведи меня» – сказанное незадолго до смерти поэта (чьей студенткой, вернувшись в Москву, стала молодая писательница), на всю жизнь для неё стало ответственным.

В 1958–1960 годах И. Ракша училась и на агрофаке в Тимирязевской сельхозакадемии. Затем поступила и окончила ВГИК, сценарный факультет (1961–1967), дипломным сценарием были новеллы её первой книги «Встречайте проездом». В 1972–1974 гг. – Высшие литературные курсы Литинститута им. М. Горького. Для членов Союза писателей. Мастера – прозаик С. Антонов, поэт А. Межиров. «Я всегда много училась. Даже прилежно. И это, конечно, здорово, – напишет она потом в биографии. – Это были тоже «мои университеты». Но училась я ещё и потому, что в вузах тогда платили стипендии, на которые можно было жить. А я, брошенная родителями, заимевшими иные семьи и иных детей, могла с ранней юности расчитывать лишь на себя. Ну а потом у нас с Юрочкой и своя дочь появилась. Анютка. Так что поневоле вкалывать приходилось».

Немалое влияние на творческое становление писательницы оказала встреча и с Василием Шукшиным (и его матерью), в чьем доме в Сростках она порою бывала еще в «алтайский период». Ну а регулярные публикации в московских журналах «Юность», «Молодая гвардия», «Огонек», «Смена», «Знамя» и первые книги рассказов «А какой сегодня день?», «Почему опоздал маневровый», «Скатилось колечко» (издательство «Советская Россия», «Сибирские повести» «Профиздат», «Современник») принесли И. Ракше широкую известность. Сделали ее имя любимым и популярным уже в шестидесятые, в период так называемой оттепели. Критики писали: «Ее проза красочна, емка. Богата образами, деталями и интонациями, глубоко психологична. Ее школа – классика русской литературы». Действительно, ее кумиры – Н. Гоголь и А. Пушкин, И. Бунин и А. Чехов, В. Набоков и Ю. Казаков, Е. Носов и В. Шукшин.

Ее новые, неспешные книги последовательно выходят и в 70-е, и в 80-е годы, и в лихие 90-е. От газет и журналов Ирина часто ездит в командировки. Очерки и статьи, будь то БАМ или Прага, Чукотка или Париж, глубоки, остры, порой непримиримы. Будучи по профессии и кинодраматургом, И. Ракша пишет сценарии документальных и игровых фильмов, снятых на киностудиях «Мосфильм», «Беларусьфильм», «Экран-ТВ».

Как искусствовед, печатает статьи о музыкантах, поэтах, художниках – М. Грекове и А. Пластове, Ю. Ракше и И. Левитане. Ее муж, с которым они встретились ещё во ВГИКе студентами (тогда Юрий Теребилов), – известный живописец и художник кино Юрий Ракша (лауреат премии «Оскар», США, за фильм «Дерсу Узала»; премии «Биеннале-72» в Париже за полотна «Моя мама» и «Современники». В честь него, выдающегося художника ХХ века, Институтом астрономии РАН названа планета Солнечной системы № 3032 – Ракша). Впоследствии он вспомнит об их общей студенческой юности: «…Много и писем было тогда написано будущей писательнице Ирине Ракше, ставшей потом моей женой и верным другом на всю жизнь, и в радости, и в горе, моим единомышленником, первым зрителем, первым критиком. Я знаю, как много факторов должно соединиться в благом сочетании, чтобы художнику стать художником, чтобы художник осуществился, поэтому так важно, кто всю жизнь с тобой рядом… А Ирочка всегда была моей звездой, моей Музой».

Книги прозы И. Ракши переведены на многие языки мира. Статьи о ее творчестве, о «свете добра и любви» писали многие мастера русского слова – С. Дангулов и А. Борщаговский, В. Сурганов и В. Куницын, И. Стаднюк и Ю. Нагибин, Д. Ильин и Б. Виленский и др. Её имя вошло в Книгу рекордов России (2008), во многие литературные энциклопедии, в том числе в энциклопедию США «Женщины-писательницы России». Ирина Евгеньевна – лауреат ряда литературных премий. «Золотое перо России», имени В. Шукшина, им. С. Есенина, им. М. Лермонтова (2012), «Золотой витязь», «Писатель года 2013», «Писатель года 2015», «Наследие» (2015), «Писатель года 2016». Премия и медаль им. И. Бунина (2014), медаль им. К. Шульженко. В 1995 году малая планета Солнечной системы (№ 5083) решением института Астрономии РАН и Международного планетарного центра (США, штат Масачусетс) получила имя Иринара – «… в честь известной русской писательницы Ирины Евгеньевны Ракши».

Основные книги: «Встречайте проездом» (издательство «Советская Россия», 1965), «Катилось колечко» («Советская Россия», 1971), «Весь белый свет» («Современник», 1977), «Далеко ли до Чукотки» («Московский рабочий», 1979), «А какой сегодня день?» («Правда», 1981), роман-газета «Весь белый свет» («Художественная литература», 1981, тираж – 3 млн), «Скатилось колечко» («Советская Россия», 1987), «Сибирские повести» («Профиздат», 1988), «А какой сегодня день?» (издательство «Огонёк»), «Охота на волков» («Библиотека русской прозы»,1998), роман «Белый свет» (Союз писателей России), «Художник и Муза. Юрий Ракша» (Союз писателей России, 2005) и др. А также сборник мемуаров – «Возвращение в Россию» («ИРА», 1993) и др., в том числе книги для детей: «Ужин тракториста» (издательство «Малыш»), «Певец первой конной» («Малыш»), «Необыкновенное путешествие» («Детская литература»). «Избранное» (Российский союз писателей, 2016). Автобиографический роман «Письма чужой жене» (2015). Очередная книга И. Е. Ракши – «Шкатулка с секретом» (2013) – о знаменитой певице начала века, собирательнице и несравненной исполнительнице русских народных песен, основоположнице этого эстрадного жанра, именем которой РАН назвала планету Солнечной системы № 4229 – Плевицкая – Надежде Васильевне Плевицкой, бабушке писательницы.

С 1994 по 2004 год И. Е. Ракша – председатель приходского совета храма Рождества Пресвятой Богородицы, который она безвозмездно восстанавливала в Москве, в Бутырской слободе, в самое трудное для страны время. В эти же годы работала редактором – зав. отделом литературы и искусства в журнале «Работница».

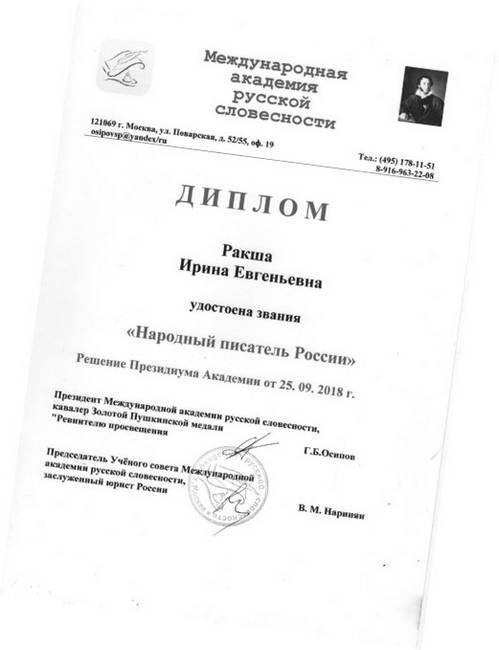

Имеет государственные награды «За освоение целинных земель» (1956) и др. Последняя государственная награда за заслуги в области литературы и искусства – орден «Дружба» (2008) за подписью президента России В. В. Путина. Удостоена звания "Народный писатель России"

Является академиком Академии российской словесности. На VII Пушкинской ассамблее (2015) принята в действительные члены Академии, учреждённой императрицей Екатериной II в XVIII веке.

Анна Юрьевна Ракша (1965–2017) – член Союза художников России, член Международной федерации художников ЮНЕСКО (IFA).

Ирина Ракша с дочерью Анютой. Новый 2015 год

Останкинские дубки

Рассказ

Мы с мамой жили тогда в Останкино, в двухэтажных оштукатуренных белёных бараках. Их почему-то, возможно красоты ради, называли корпусами. По Третьей Останкинской улице таких корпусов построено было семь. В конце тридцатых годов их соорудили наскоро, как временное жилье для сотрудников ВСХВ – Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, которая находилась неподалеку. Мой папа был ее сотрудником, молодым выдвиженцем – директором павильона «Хлопок». Ему, как и остальным, обещали в скором будущем отдельную квартиру в центре. Но воистину – нет ничего более постоянного, чем временное. Тем более что в скором будущем началась война и папа ушел на фронт – лейтенантом, танкистом… Потом война кончилась, но отец все не возвращался и не возвращался. А временные бараки, как Ноев ковчег, где набралось всякой твари по паре, все жили и жили на московской окраине. И плыли сквозь толщу лет аж до скончания века. Правда, седьмой корпус при первой же бомбежке в сорок первом сгорел от прямого попадания немецкой бомбы, так что седьмого корпуса я не помню. Не помню и как уходил на фронт отец: мала была… Запомнила лишь одно – мы всегда жили с мамой в Останкино, в шестом корпусе. На первом этаже. Жили вдвоем, а отца все только ждали и ждали… Пара окон нашей комнаты, в тюлевых шторках, с ясными, вытертыми до скрипа стеклами, смотрела, словно глаза, прямо в зеленое поле, за которым на горизонте синела дубовая роща, так называемые останкинские дубки.

Бараки стояли перпендикулярно к трамвайной линии. По одну ее сторону. А по другую, за дощатыми заборами, беззубыми штакетниками и всяческими оградками скрывались разномастные срубы. С резными наличниками, с голубыми ставенками на окнах. Глухая окраина. Точнее сказать, «частный сектор» – дореволюционные домики никому не известной тогда деревни Останкино. Они утопали в садах, в зарослях жасмина, сирени, одуряюще пахшей весной. А по осени там, за заборами, ветви садов маняще ломились от тяжести желтых и красных яблок и синих слив. Туда по ночам совершала набеги наша барачная ребятня. Там лаяли собаки, а кое-где блеяли козы и даже мычали коровы. Но в общем там жили тихо и потаенно. Даже как-то испуганно. А мы – шумно, все на виду. Живущие там считались частниками, «аристократией». Ну а мы, что напротив, были опасным пролетарским соседством. И не без основанья считались шпаной. Общей у нас была лишь трамвайная остановка. Вагоновожатый в трамвае кричал: «Третья Останкинская улица!» – и нажимал на шипящие тормоза… Да еще – чугунная, гремящая рукоятью колонка. К ней за водой тянулись жильцы обеих сторон и одинаково набирали шумно текущую воду. В эмалированные и жестяные ведра, в тазы и бидоны. И белье полоскали в корытах тут же, возле колонки.

Несколько раз в день посреди улицы, по рельсам со шпалами, присыпанными щебенкой и поросшими травкой, прогромыхивал старенький красно-желтый трамвай № 39. Он приходил издалека, «из города», с Первой Мещанской. И, пройдя мимо нас, шел к следующей, последней остановке у Шереметьевского дворца. Она называлась «Круг». Там он чуток отдыхал и, сделав круг у трех тополей, поворачивал в обратный путь.

Моя мама отношения к сельскохозяйственной выставке не имела. Она давала уроки музыки. «На дому» и «на выезд». В определенное время к нам приходили ухоженные девочки с большими нотными папками и под неусыпным контролем мамы уныло долбили на пианино гаммы. «Пальцы! Пальцы! – то и дело звучал мамин голос. – Опять путаешь пальцы!.. На «ми» какой пальчик?.. Третий. Правильно… Еще раз повтори…» Этих девочек с бантами в косах я терпела с трудом. И облегченно радовалась их уходу. Зато за «выездные уроки» маме платили вдвое больше. Но и времени они отнимали уйму. Ей надо было заранее привести себя в порядок. Прилично одеться и в новом драповом жакете с высокими ватными плечами, в белых суконных ботиках или начищенных гуталином туфлях (смотря по сезону), в шляпке и штопаных перчатках отправляться с сумочкой под мышкой «в город», «на люди», в приличный дом с коврами и высокими потолками. Долго ехать с нашей окраины с пересадками в «битком набитых» трамваях. Опасаться карманников и портить обувь. И там, в «приличной семье», стараться выглядеть истиной дамой и пианисткой. А может быть, даже (после часового урока с капризным балбесом) выпить, если, конечно, предложат, чашечку кофе, непринужденно болтая с хозяйкой и пряча под стол ноги в стоптанной обуви. И, разумеется, не касаясь конфет и печенья. А уж если касаться – то лишь для того, чтобы незаметно сунуть несъеденное в карман или сумочку и привезти дочке лакомство.

Такие уроки «на выезд» были для меня праздником. В комнате воцарялась сладостная тишина. И хотя мама запирала меня «на ключ», весь окружающий мир сразу же обнимал меня и принадлежал только мне. Какое это счастье – быть одной! Чувствовать себя свободной! И в тишине свободного мира свободно дышать, двигаться, думать. Как упоительно оставаться один на один с собой, с каждым предметом вокруг. С кошкой Дымкой. С книжками, с тетрадями с промокашкой, с чернильницей-непроливайкой, что на тумбочке у окна. С игрой «лото» – на круглом столе, что посреди комнаты, под оранжевым абажуром. С семью белыми слониками на пианино. Даже с птицами, летящими за окном в солнечном небе. С дубовой рощей вдали.

В первый момент тишины я не знала, что делать, куда себя деть. Отрешенно и молча гладила любимую кошку Дымку. Старый коричневый инструмент тоже молчал. Он отдыхал и от чужих, и от маминых рук, от ее возгласов и команд. Мы были с ним заодно, мы были единомышленники. И только глухо доносились из длинного коридора сквозь обитую одеялом дверь голоса соседей, шум примусов и кастрюль на кухне. Шум радио за стеной.

О том, что мама беременна, я узнала однажды от соседки – татарской девчонки Саидки. И, конечно же, по секрету. Саидка была темноволосой, конопатой – старшей дочкой в многолюдной семье старьевщика дяди Ахмета. Новость была очень странной. Хотя об этом тетки на кухне шушукались не однажды.

– Мужик где-то на Колыме. Сидит. Говорят, в плену был, а она, верченая, накрасится, выпялится – и в город.

– Вот, барыня, и нагуляла.

– Ясное дело, дошлялась…

Я уже слышала это, но не думала, что такое – про мою маму, про нас, про отца. Во-первых, потому что мой папа, разумеется, был героем. Настоящим героем войны и настоящим танкистом. Я сама не раз с гордостью разглядывала его фотографии с фронта. Правда, всего только две. Одна очень маленькая, групповая. Он на танке вместе с бойцами своей роты. Сплошь стоят и сидят на броне, на гусеницах и у пушки. И лицо его рассмотреть очень трудно. Вторая – крупнее. Папа с дружком в зимнем лесу, тоже на фоне танка. Оба такие лихие, в белых полушубках и шлемофонах, с папиросами в зубах и улыбаются. И глаза у папы – светлые-светлые. Как у меня. Голубые.

Отец и сейчас служил где-то в армии. Как говорила мама, его часть «перебросили» куда-то на Дальний Восток, на Японский фронт. И ему оттуда даже писать нам было нельзя. В красивой семейной шкатулке мама берегла старые треугольники его писем. С фронта. И еще берегла трофейную, очень нарядную, хоть и потертую, пасхальную открытку – с умилительными немецкими поросятами. Я подолгу рассматривала трех розовых, в бантиках поросят. Они беззаботно плясали на голубом снегу и вокруг разбрасывали ромашки. На обороте открытки твердым почерком был выведен длинный номер воинской части и строчки: «Любимой женушке и дочурке, в память о днях наступления на … (дальше было зачеркнуто) Бьем беспощадно фашистскую гадину…» Опять зачеркнуто. А внизу, под густо зачеркнутой датой: «…Ждите. Крепко целую, любящий муж и отец…» На мой вопрос, кто все так исчеркал, мама только вздыхала: «Цензура армейская… Конспирация… Иначе, детка, нельзя. Время сейчас такое. Враг – не дремлет».

Ну а про беременность – это уж было совсем вранье. Это уж было слишком. Я знала, как некрасиво, как пузато выглядят беременные женщины. А мамина фигура была как всегда стройной, порывисто-легкой.

– Во дура-то, – даже не обиделась я на Саидку. – Враки все это. Брехня и враки… Пойдем во двор, в «штандер» играть.

– А мячик вынесешь?

– Вынесу.

В Останкино ярко цвела золотая осень. Величаво, торжественно стоял порыжевший Шереметьевский парк. На горящем, оранжевом фоне листвы – четкое кружево черных ветвей и черных стволов. У входа в парк драгоценно белел колоннадой роскошный дворец. Окна были грубо забиты потемневшими старыми досками, но по сторонам входной лестницы дом по-прежнему стерегли живописные верные львы. Давно не гордые – замусоленные и обшарпанные. С отбитыми лапами и ушами. И не было в округе пацана, который бы хоть раз не восседал на них. И, шмыгая носом, не хлопал бы ладошками по грязным каменным гривам.

Вдали же, напротив имения, на убогих останкинских пустырях по осени ритуально дымились костры. Там и сям окрестные жители на огородах сжигали ботву. В воздухе сладко пахло гарью, кострами, печеной картошкой. Мы с мамой тоже копали и убирали картошку. В мешки. На своем чудом полученном участке в пять соток. Раньше на этих сотках располагались пузатые серебристо-серые аэростаты. В войну они охраняли московское небо от вражеских самолетов. Да тут пока и остались. Называлось все это – противовоздушная оборона. Пункт ПВО. И эти последние «ненужные» аэростаты напоминали старшим о бомбардировках столицы, а мне – два живых организма, мерно вздыхающих, колышащих на ветру свои тугие и беззащитные животы. И было неясно, как они, такие толстые, неповоротливые, могли охранять Москву от фашистов. А чтобы они не вздумали улететь, их прикручивали тросами к железным крюкам, попарно вбитым тут и там в землю. И, глядя на этот пункт и на клочки огородов вокруг, невозможно было вообразить, что спустя какой-то десяток лет на этом месте потянется в небо полукилометровый, отовсюду видный шпиль останкинской телебашни – немыслимое, невиданное в те годы дитя прогресса. А его основание, его огромные разлаписто-бетонные «ноги» упрутся в эти самые «огородные» сотки. И возрастать это чудо будет прямо на наших глазах. Поскольку окна шестого корпуса смотрели как раз в ту сторону.

Но до этого было еще далеко. Пока в поле жили аэростаты. Наверно, в войну они были очень нужны. По ночам, натягивая тросы, они неслышно поднимались в черно-синее небо в ожидании врага. И дрожали там пузырями под звездами, на вселенском ветру. Как живые, могли оглядывать с высоты, словно детский макетик, белый дворец с парком и темным прудиком, трамвайный круг и все три Останкинских улицы. И, конечно же, наши бараки, поставленные аккуратным рядком, как спичечные коробки. В сорок первом именно эта геометричность и соблазняла немецких летчиков бомбить наши дома.

Сверху, с тревожных небес, аэростатам было видно все: Шереметьевское имение и Марьина роща, Кашенкин Луг и дубки, село Алексеевское и Ростокино. В дальней дымке – Ржевский вокзал. Уже не Виндавский, как до революции, но пока и не Рижский, как нынче. А еще, как на ладони, им были видны павильоны и площади закрытой тогда сельхозвыставки, где возвышался белый памятник Сталину – в полный рост, в шинели – и еще алюминиево-серый – рабочему и колхознице. Правда, памятники были обложены мешками с песком, закамуфлированы – до неузнаваемости.

И вообще, под надутыми серебристыми их животами широко простирался весь наш темный, тревожно спящий в военных дымах полуголодный город.

Ну а после войны аэростатами занимались на пункте девушки. Рота девушек в лихих пилотках, ладных сапожках, в защитной военной форме с погонами. Война миновала, и потому смешливые и «бесстрашные» девчата нового призыва были задорны и отутюжены, и, конечно, полны чувства собственной важности. От нашего дома отчетливо были видны вдали не только большие аэростаты, но и казавшиеся маленькими армейские постройки, подсобки и жилые брезентовые палатки, выцветшие за лето до белизны. А дальше за пунктом ПВО синела дубовая роща, великолепно написанная когда-то с натуры художником Левитаном.

Да, это были те самые могучие и царственные «Останкинские дубки». Историческая дубрава, которую три века назад наши предки с особой заботой, с молитвой и тщанием взращивали на шереметьевских, графских землях. А какие там были гулянья! Какие концерты! Игры с танцами, музыкой! И цирк-шапито приезжал. И для детей зверинец… Кто только не побывал там – в Марьиной роще, в Дубках… А при советской власти дубраву начали изводить, незаметно, упорно так вырубать. Особенно после войны. Делать просеки, прогалины. Засаживать огородами. А дровами из вековечного дуба – топить в «частном секторе» печи. И остановку автобуса, что за «Марьиной рощей», называли уже «Дубовый просек». Конечно, ни Марьи, ни ее березовой рощи давно уже не было. А вот могучие дубы и дубки вырубались и исчезали прямо у нас на глазах.