Полная версия

Путь ко Христу

Валерий Лялин

Путь ко Христу

По благословению

Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского ВЛАДИМИРА

Нечаянная радость

Возвращаясь мысленно в прошлое, я вижу себя юным, но больным и изнуренным тяжелыми годами военного лихолетья.

Была поздняя пора 1946 года. С моря дули холодные штормовые ветры, срывавшие с тополей последнюю листву. Моросящий дождь и туманная дымка говорили о том, что теплые солнечные денечки уже отошли надолго. Походив по мокрому прибрежному песку и устав от тяжких глухих ударов морского прибоя, я направился в город, центр которого находился на высоком холме. Чтобы сократить путь, я пошел через старое заброшенное кладбище, где хоронили приезжих чахоточных страдальцев, искавших у моря исцеления. Одна черная надгробная плита привлекла мое внимание странной надписью. Начиналась она таким обращением: «Комья земли!..» После этого изливалась тоскующая душа матери, похоронившей здесь своего сына.

С тех пор прошло более полувека, но в моей памяти все еще стоит этот вопль: «Комья земли!..» Кладбище, моросящий дождь и крикливое кружение чаек…

В городе было как-то пустынно, почти совсем не попадались встречные прохожие, в воздухе пахло дымком и яблоками. Я свернул на маленький базарчик, на котором кроме яблок продавалась всякая домашняя рухлядь, старая одежда, кучки дров и грустная тощая коза. У старухи в армейском ватнике, курившей махорку и сидевшей на перевернутом ведре, я купил приглянувшуюся мне ложку со штампом на черенке: «нержавеющая электросталь». Обходя лужи, я подошел к булочной, перед которой стояла промокшая и озябшая очередь. Хлеб еще не привезли, но дюжина местных голодных собак уже сидела поодаль мордами ко входу, в надежде получить хоть маленький кусочек. Но хлеба в те времена давали мало, только по карточкам, и люди были так же голодны, как и собаки.

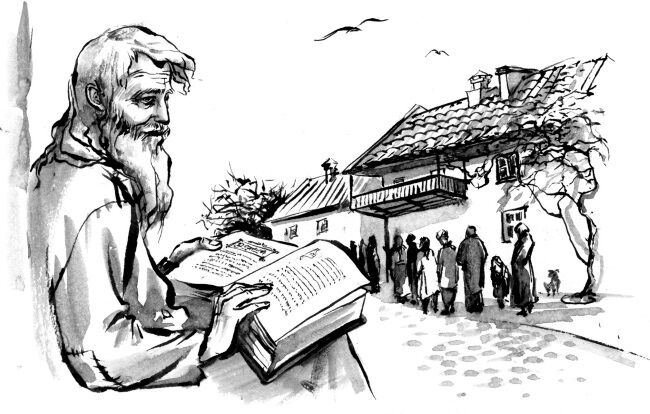

Проходя мимо небольшой белой церкви за железной оградой, я обратил внимание на человека, сидевшего под зеленым козырьком церковного крыльца на каменных ступенях. Церковные двери были закрыты на большой висячий замок. Вероятно, служба уже отошла, но этот человек не был похож на церковного сторожа. Он был плохо одет, без пальто, холодный ветер шевелил на его непокрытой голове волосы, короткие выцветшие брюки внизу были украшены бахромой, обнажая худые лодыжки ног в старых опорках. На коленях он держал большую старинную книгу в кожаном переплете с медными застежками. Человек читал и улыбался. Он улыбался и читал, не обращая внимания на холодный промозглый ветер, на ожившую толпу, почуявшую запах только что привезенного хлеба, на визгливые крики чаек, круживших над толпой, на просительный собачий лай.

Я стоял, прислонившись лбом к холодной ограде, и думал: вот неделю я уже в этом голодном полуразрушенном войной городе и вижу вокруг только сумрачные хмурые лица, а этот плохо одетый, худой и, вероятно, голодный человек читает какую-то старинную книгу и улыбается. Он без пальто, в старом пиджачке, не чувствуя холода, читает эту старинную книгу и, по-видимому, счастлив, и что-то согревает его. Неужели его согревает то, о чем он читает? Что же это за книга и что в ней написано такого, что он не замечает никого кругом?

Я хотел подойти к нему и спросить, но какая-то непонятная робость одолела меня. Я понял, что не могу вторгнуться и разбить этот волшебный мир, те чудные сказания, что заставляют этого человека улыбаться. Я отошел от него и встал в очередь, и пока стоял там, все размышлял об этом истощенном человеке, читающем странную книгу.

Получив теплый, вкусно пахнущий хлеб, я, движимый каким-то смешанным чувством благодарности и сострадания, опять направился к этому человеку. Я подошел к нему вплотную и заглянул через плечо в книгу: она была напечатана церковно-славянской вязью с красными киноварными заглавными буквами. Я стоял и смотрел на него и на книгу, но он меня не замечал. Тогда я кашлянул. Он оторвался от книги и поднял усталые глаза. Взгляд был добрый и отстраненный, как будто он только проснулся. Я отломил половину от своего дневного пайка и протянул ему. Он не стал отказываться, а бережно взял ломоть и спрятал его за пазуху.

– Спаси тебя Бог, – сказал он, – Христос смотрит на нас, и Он воздаст тебе за доброту твою.

Оглянувшись кругом, я в недоумении спросил:

– Откуда смотрит?

– Смотрит с небес, – ответил он с улыбкой, – Это Он сказал тебе: «Пойди и поделись с этим бедняком хлебом».

– А о чем у вас в этой старой книге?

Он грустно посмотрел на меня, потер себе лоб рукой и сказал:

– В этой книге все: и небо, и море, и земля, и жизнь, и смерть.

Я ушел от него. В моей душе что-то переменилось, возникли какие-то вопросы. Я потом искал его, но больше никогда не встречал. Он остался в моей памяти на всю жизнь, хотя в этой встрече не было ничего особенного, если не считать, что это был, по-моему, единственный счастливый человек в городке в те далекие, глухие времена, которые за давностью лет представляются мне неправдоподобными.

В начале пятидесятых годов прошлого века, еще будучи студентом-медиком, лежал я в клинике профессора Федора Углова с обострением болезни голени (это был остеомиелит, или по-народному – «костоеда»), приобретенной еще в годы войны. И как на грех, в этой клинике проходило испытание белковой сыворотки академика Беленького, которую приготовляли на мясокомбинате из крови крупного рогатого скота. Впоследствии эта несовершенная сыворотка много наделала бед при ее применении, что, возможно, и послужило одной из причин вышедшего из недр КГБ дела о врачах-отравителях.

Итак, ассистент Звягинцев взял меня, раба Божьего, на каталку и в чистой перевязочной «вкатил» мне внутривенно четверть литра этой многообещающей сыворотки, чтобы посмотреть, что будет. К сожалению, эта многообещающая сыворотка, как оказалось, обещала только гроб и лопату. Что со мной начало твориться после этой процедуры, знают только специалисты-медики, так как пациенты, «вкусившие» этой сыворотки, не могли ничего рассказать, умолкнув навеки. В те времена еще не было специфических средств для выведения из такого состояния, и мои родные, оплакивая меня, положились только на волю Божию. Виновники моей беды даже не подходили ко мне, и выхаживала меня, не жалея сил, сухонькая старушка, врач-хирург Ольга Владимировна Бехтерева, родная дочь знаменитого психиатра академика Бехтерева. Как она меня вытаскивала из этой черной ямы смерти, знает только один Господь.

Что касается профессора Углова, то, когда к нему пришла моя мать, он, махнув рукой, сказал, что мое дело безнадежное, почки отказали почти полностью по причине моей давней болезни ноги.

– Амилоидоз, – сказал он веско, стукнув ребром ладони по столу, как бы обрубая всякую надежду на жизнь.

Но жизнь еще теплилась в моем теле, и после Бехтеревой мной занимался у себя в клинике академик Черноруцкий, и к весне я все же ожил, несмотря на угловский отруб. Господь хранил меня во время страшной, недавно закончившейся войны, сохранил Он меня и на этот раз.

Бывает такое, когда злой, ошалевший от кухонной жары повар ошпарит приблудную собаку кипятком, и она бежит от этого места без оглядки с великим воем и визгом, так и я покинул эти мрачные клиники, сырой, холодный город с его мистической аурой массовых смертей и холодным дыханием блокадных призраков и воспоминаний, которые так и лезли из каждого угла, так и сочились вместе с сыростью из старых кирпичных стен.

Уехал я в солнечный бальзамический Крым с его живительным теплым и сухим климатом, благодатным для моих больных почек. Не пропустив ни одного года, я стал дальше учиться в Крымском медицинском институте, который был миниатюрнее Ленинградского, но как-то уютнее, доброжелательнее, и поскольку нас, студентов, было меньше, то с нами преподаватели и профессора возились больше и внимательнее.

Комнату я снимал на окраине города у старой супружеской пары бывших врачей, которые по возрасту давно уже были не у дел и материально весьма нуждались. Они окончили медицинский факультет еще до революции, он – в Петербурге, а она – в Берне, в Швейцарии. Старуха-хозяйка была крупная, ширококостная, крепко курила табак и говорила густым басом. Она была фронтовым хирургом еще в Первую мировую войну и, испытав немецкую газовую атаку, страдала астмой. Когда она бывала в хорошем настроении, то, вращая ручку кофейной мельницы, всегда напевала себе под нос: «Папироска, друг любезный, я с тобой не разлучусь». Старичок тоже был заядлый курильщик, сам набивавший машинкой желтый табак в папиросные гильзы. Скромный, незаметный, сухонький; меломан, в прошлом – терапевт. Он вечно сидел с наушниками, то улыбаясь, то хмурясь, слушая классическую музыку, но обычно все же лицо его выражало блаженство и довольство, как у большинства незрячих людей. Ходил он по квартире на ощупь, как-то виновато улыбаясь и тихо напевая различные оперные арии, и случайно наступив рыжему наглому коту на хвост, хватался за голову и страдальчески морщился от истошного немузыкального вопля.

У них был целый сундук дореволюционных медицинских учебников, которые я жадно, с большим интересом рассматривал, сравнивая с современными достижениями медицины. Застав меня за этим занятием, не выпуская папиросы изо рта и окутываясь клубами синего дыма, старуха ворчливо заметила, что пусть я не воображаю, что настоящая медицина существует только сейчас. И раньше тоже не лыком были шиты – и оперировали, и наркоз был, и знали, что такое асептика и антисептика. Много учебников она мне подарила на память, и они долгие годы странствовали со мною по городам и деревням и были не лишними в моей врачебной практике, постепенно теряясь или переходя в другие руки.

Совершенно неожиданно старики продали свой хороший каменный дом и переехали в жалкую глинобитную хибарку. При получении денег, как это всегда бывает с интеллигентными стариками, их облапошили, и в дом въехал новый хозяин – хитрый и нахрапистый военный отставник – вместе со своей семьей, и мне пришлось убираться восвояси. Но по воле Господа все делается ко благу.

Я снял комнату у ветхой, всегда лежащей на тоже ветхом засаленном диване старухи – польки Агнессы, бежавшей сюда из Галиции еще в Первую мировую войну. Она доживала свой век с мужем, местным школьным учителем, и дюжиной тощих шкодливых коз.

Каждое утро она приносила мне в выщербленной фаянсовой кружке теплое козье молоко. И, стоя на пороге, поправляя сухой коричневой рукой выбившиеся из-под платка сухие лохмы волос, она долго и основательно рассказывала «про того козла». Этот козел был необычайно шкодлив и, изощряясь, ежедневно устраивал какие-либо проказы, что служило пищей для нескончаемых рассказов Агнессы Петровны.

Она была очень набожна и по вечерам долго молилась перед изображением Ченстоховской Божией Матери, которую она называла «Матка Боска Ченстоховска», полагая на себя крестное знамение слева направо раскрытой ладонью.

Когда ее отпускали старческие боли в суставах, старая Агнесса любила предаваться краковским и варшавским воспоминаниям, где она в молодости служила горничной «у великого паньства». Она взволнованно рассказывала мне про Варшаву в начале столетия, про польскую знать, фантастически богатую и гордую. Про их шикарные выезды в лакированных венских экипажах, запряженных чистокровными лошадьми, про блестящие никелем и яркими красками американские автомобили на резиновом ходу. Про грандиозные костелы и умопомрачительные богослужения, сопровождаемые мощными переливами органных труб, неслыханные по торжественности и богатству процессии, когда так сладостно пели «Аве Мария», когда на носилках, над впадающей в религиозный экстаз толпой, проплывали раскрашенные и убранные драгоценностями скульптуры Христа, Марии и католических святых. Про варшавских докучливых и вездесущих пейсатых и бородатых евреев-хасидов в черных лапсердаках и шляпах, коротких штанах и белых чулках, быстрыми сухими ногами в черных туфлях поспевающих повсюду, где можно было заработать хотя бы один злотый. «Притом ужасно богатых, прячущих в подвалах своих домов ломящиеся от золотых талеров сундуки», – вытирая слюну и жадно блестя мышиными глазками, шамкала старуха.

Она же мне рассказала про главного крымского знаменитого епископа – начальника над всеми православными церквями, у которого ойц (отец) был поляк и добрый католик. Этого епископа лично знает даже Сталин, который вначале гноил его семнадцать лет в тюрьмах и лагерях, а как началась война, вспомнили о нем, что он великий хирург и сразу освободили, а после войны наградили Сталинской премией…

Наши институтские профессора, как сговорившись, умалчивали о том, что у нас в городе живет великий ученый и знаменитый хирург. О его трудах, пользующихся мировой известностью, не было сказано ни слова. Какое-то табу незримо распространялось на личность епископа. Только один старый партиец – тучный, с бабьим обрюзглым лицом, совершенно бездарный хирург, профессор Петр Петрович Царенко – со злобой и презрением отзывался об этом «каторжнике и ненормальном попе, которому надо было давать не Сталинскую премию, а добавить тюремный срок». Он давно травил епископа, еще в Средней Азии, когда они оба работали там в одном городе.

В конце зимы я немного разболелся. Агнесса Петровна послала своего мужа за доктором. После обеда пришел старенький, сухощавый, с седой бородкой, врач. Он приложил к моей спине холодный черный стетоскоп и долго выслушивал хрипы, заставляя меня покашливать.

– Я думаю, – сказал доктор, – через неделю все пройдет. Чай с малиной, молоко с содой, сухую горчицу в носки. Ну, поправляйся, не скучай, я пришлю тебе что-нибудь почитать.

Действительно, к вечеру старухин муж принес мне две книги. Одна была «20 тысяч лье под водой» Жюля Верна, другая называлась так: «Святое Евангелие Господа нашего Иисуса Христа».

Поскольку всю жизнь мне говорили и в школе, и дома, что Бога в природе не существует, я отложил в сторону Евангелие и принялся за Жюля Верна. Два дня я путешествовал с капитаном Немо и его друзьями в подводном царстве Атлантики и Индийского океана. Но все кончается, «Наутилус» с его капитаном остался в пещере, и я с сожалением закрыл книгу.

Несколько дней я не прикасался к Евангелию, но однажды вечером, когда скука и одиночество одолели меня, а за окном уже наступила вечерняя темнота, я зажег керосиновую лампу и взял в руки Евангелие.

Раскрыв обложку, я обнаружил там необычную дарственную надпись: «Во имя Господа Иисуса Христа, ради Его святого имени на русской земле благословляю сие святое Евангелие командиру восьмой роты, капитану Сергею Михайлову на спасение, жизнь, крепость и победу над врагами видимыми и невидимыми.

Игумен Серафим,

лета от Рождества Бога-Слова 1904, октября, 21 дня».

Позже я узнал от доктора, что это Евангелие досталось ему от белогвардейского офицера, расстрелянного большевиками в Феодосии.

Впоследствии, живя в Крыму, я почувствовал, что это – земля крови, земля Каина и Авеля, полуостров всего в 25 тысяч квадратных метров, место массовых смертей, массовых захоронений, земля величайших страданий человеческих.

И я потом понял, почему, как нигде в другом месте, в Крыму на меня навалилась такая неизбывная тоска, что все темнело перед глазами, хотя был яркий солнечный день, кругом все цвело, благоухало и пело. Но какой ценой заплачено за эту землю, об этом знает только один Бог.

Итак, был вечер зимы 1946 года, и я, раскрыв наугад Евангелие, стал читать следующее: «В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидевши Его, идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь. Петр сказал ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне…»

Тут у меня стала гаснуть лампа. Кончался керосин. Вдруг гулкий мощный взрыв потряс дом, задребезжала ложка в стакане. Я вздрогнул от неожиданности. Это морской прибой грохнул о берег круглую рогатую мину, сорванную штормом с якоря. Такое здесь случалось часто, но я не мог к этому привыкнуть. В сарае закричали встревоженные куры, залаяли собаки. Я долил из бутылки в лампу керосина и принялся читать дальше: «Петр сказал ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Он же сказал: иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня! Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился?»

Это впервые прочитанное слово Божие не прошло для меня бесследно, хотя тогда я принял его за красивую легенду. К приятию христианства я шел очень тяжело и долго. Я прорастал к нему через пласты сомнений, атеизма и всеобщего отрицания Бога. Я прорастал к нему, как прорастает к свету былинка через слои асфальта. Ничего на меня не нисходило, не озаряло, не бросало вдруг в объятия христианства. Вера росла постепенно. Это был очень медленный и холодный рост, наподобие роста кристалла.

Принятию мною Христа особенно мешало одно большое сомнение – за время войны я был свидетелем ужасающего насилия человека над человеком, аналогов которого никогда не встретишь ни у каких видов в животном мире. Кажется, в нашей стране было поругано все, что может быть поругано.

Через несколько лет я опять приехал в этот маленький приморский городок, но Агнессы Петровны и ее мужа в живых я уже не застал. Они оба отправились в мир, где нет ни печали, ни болезни, ни воздыхания. В их домике жили уже другие люди, которые за небольшую плату уступили мне на лето комнату.

Утром я проснулся от солнечных лучей, падавших из окна. О погоде здесь летом говорить нечего: она в Крыму всегда была превосходная. Прямо под окном расцвел пышным цветом куст казанлыкской розы. Чудный аромат наполнял всю комнату. Я вышел во двор. Все кругом сияло, зеленело и радовалось свежему утру. Издалека слышался слабый колокольный звон – нежные единичные удары, называемые «благовест», несущие добрую весть о том, что существует храм Божий, в котором должно состояться богослужение. Я решил сходить в церковь и посмотреть, что там делается, но пока собирался, пока не спеша шел, поспел только к окончанию службы. Я увидел там людей, собиравшихся на середине храма. Они внимательно слушали старого, убеленного сединами человека, стоявшего среди них и возвышающегося над ними на целую голову. Его очки отражали горящие огоньки церковных свечей, белоснежная борода ниспадала на золотое парчовое облачение.

– Кто это? – спросил я свешницу.

– Это архиепископ Симферопольский Лука, – ответила она тихо, подавая мне свечку.

Архиепископ говорил негромким проникновенным голосом. Я прислушался:

– В четвертую же стражу пришел к ним Иисус, идя по морю.

Я узнал: это было Евангелие от Матфея, читанное мною в первый послевоенный год.

– Итак, братья и сестры, – продолжал проповедник, – в четвертую стражу, по римскому исчислению, означало – после трех часов ночи, на рассвете. Он подошел к лодке учеников, идя по морю. Пусть вас это не смущает. Господь наш – Владыка всего Им созданного, Он побеждает законы природы. Но не только Он Сам мог ходить по морю, как по суше, но дозволил и апостолу Петру идти по воде, потому что вера Петра во Христа не давала тому утонуть. Но как только апостол усомнился в том, что его поддерживает сила Божия, как только поколебалась его вера, так сразу он начал тонуть. «Маловерный, зачем ты усомнился?» – сказал ему Христос. Вот поэтому, дорогие мои братья и сестры, бесполезно быть близ Христа тому, кто не близок к нему верою.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.