Полная версия

О психологии и не только…

Аристотель умер в 322 г до Р.Х. от застарелой болезни желудка на острове Эвтее, так как после смерти Александра Македонского подвергся гонениям и был вынужден оставить свою школу и бежать из Афин. Аристотель был самым образованным человеком того времени. Прежде чем сформулировать свои собственные взгляды, он до мельчайших подробностей изучал всё, что говорили его предшественники, и его суждения часто напоминали критические замечания.

Платон и Аристотель вместили в себя всю греческую философию, и достаточно усвоить их учения, чтобы узнать всё, чему учила Античная Греция. Их учения владели умами вплоть до 5 века новой эры. Правда вскоре, против этого восстала иудейско-христианская религия, по которой сущность человека постигается не через разум и рассудочное мышление, а через Высшее существо, которое представляет собой тайну, недоступную смертным.

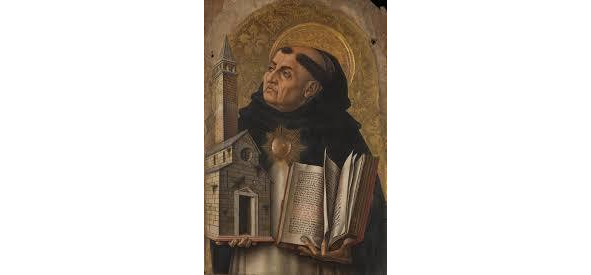

На протяжении одиннадцати столетий возникла масса философских школ, учения которых противостояло этим концепциям. По одну сторону баррикад находились несгибаемые богословы, рассматривавшие философию как измышления дьявола, а естественные науки как ограничения разумом. По другую сторону – философские течения, из которых наиболее известное называлось «схоластическим». Это течение достигло своего рассвета в 13 веке, благодаря Фоме Аквинскому. Схоласты проповедовали учение, которое было построено и на богословии, и на учении Аристотеля, т.е. они пытались объяснить мир с помощью разума, «озаренного Верой». В этом учении роль философа должна была состоять в том, чтобы раскрыть устройство мира, созданного богом, и отвести всему сущему свое подлинное место. Лишь в эпоху Возрождения сложились более близкие к научным представления, основанные на разуме независимо от Веры.

Фома Аквинский

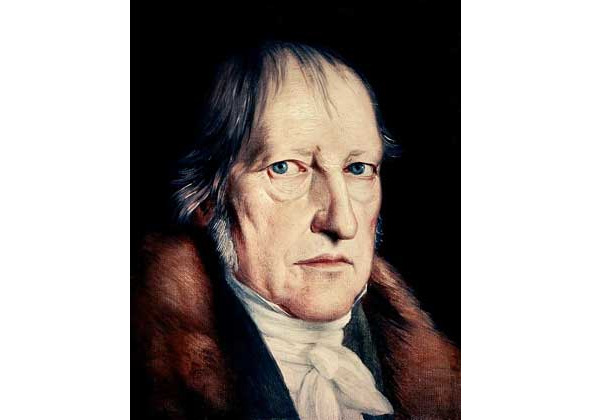

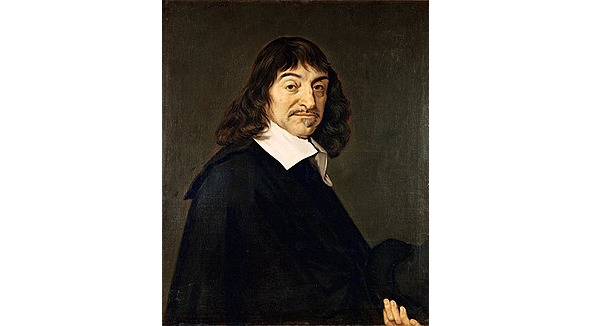

Очень многие философы того времени и более позднего периода отождествляли Душу с сознанием. Примером может служить Декарт. Он был одним из тех, кто ставил ударение на дуализме (двойственность), учении о том, что в живом организме есть два начала – материальное и духовное. О Декарте много писал Гегель в своих лекциях по истории философии. Он отмечал, что Декарт был настоящим основоположником современной философии в том отношении, что взял мысль за принцип. Невозможно представить себе всю степень того влияния, которое этот человек оказал на свою эпоху и на наше время. Он настоящий герой, пересмотревший самые начала вещей и слова, создавший почву для философии, на которую та, наконец, вернулась по истечении целого тысячелетия.

Георг Вильгельм Фридрих Гегель

Рене Декарт

Справка: Рене Декарт родился в городке Лаэ, французской провинции Турень. Закончив знаменитый иезуитский колледж «Ла Флеш», он получает степень лицензиата прав, совершает несколько путешествий, после чего вступает добровольцем в голландскую армию принца Морица Нассауского. Он начинает интересоваться прикладными науками: физикой, математикой и геометрией. В 1619 он решает разработать универсальный метод для решения всех геометрических задач, какими бы сложными они не были. Декарт приходит к выводу, что все науки подобны ветвям одного дерева и составляют в совокупности единое целое (примером может служить философия и психология, которые даже сейчас являются ветвями одного направления). Декарт любит много писать и работать. Ему даже снится сон, из которого он заключает, что именно на него возложена божественная миссия обновления всех наук. Незадолго до своей смерти Рене уезжает в Швецию, где 11 февраля 1650 года его беспокойная душа покидает бренное тело.

В своих работах Декарт ставил ударение на то, что в человеке реально сосуществуют два начала – духовное и материальное. Но и здесь он оказался оригинальным, считая, что роль посредницы между Телом и Душой выполняет шишковидная железа мозга, хотя, он не был первым мыслителем, указавшим на этот орган, как на вместилище Души. Еще три с половиной тысячи лет назад появилась литература, где было указание на положение высшего источника телесной силы в точке между бровями. В дальнейшем указывалось на то, что она является на самом деле третьим глазом и развилась из чувствительного к свету места на лбу, которое до сих пор встречается у рептилий.

Еще несколько лет назад считалось, что шишковидная железа – это бесполезный рудиментарный придаток, доставшийся нам в наследство от рептилий. В 1959 Арон Лернер из Йельского университета обнаружил, что шишковидное тело производит гормон, который он назвал мелатонином, тем самым полностью изменив представление об этом органе. Сразу же вырос интерес к железе, и год спустя стало ясно, что мелатонин производится из очень странного вещества (серотонин), появляющегося в самых неожиданных местах. Молекула серотонина поразительно похожа на вещество, которое впервые было получено из ржаного зерна, зараженного паразитическим грибком спорынки и получившего название ЛСД (антагонист серотонина меняет его концентрацию в определенных клетках мозга, вызывая резкие изменения восприятия и понимания). Действие ЛСД часто непредсказуемо. У этого наркотика почти нет побочных действий, он лишь провоцирует мозговой взрыв, а направление удара определяется другими факторами.

Возможно, любое просветление связано с деятельностью серотонина и шишковидной железы. Осталось только найти комбинацию факторов, обеспечивающих правильную стимуляцию этой системы.

В 17—18 веках возникло еще одно направление в философии и естествознании – картезианством. В основе этого направления стояли идеи Декарта о том, что мир делится на две самостоятельные и независимые субстанции, но были и те, кого не устраивала данная картезианская постановка вопроса. Примером может служить Спиноза, который утверждал, что человек – это просто мыслящее тело.

Спиноза

Аналогию между Душой и сознанием проводил и Юнг. У него даже есть схематическая структура Души, которую в отличие от Фрейда, он рисовал в виде пирамиды, где самую верхнюю часть – верхушку (небольшую область), он отдал сознанию, а все остальное место – бессознательному, занявшему достаточно внушительное пространство. В свою очередь, он разделил бессознательное на два слоя. Первый слой (не очень большой, но больше, чем сознание) он назвал «личным бессознательным» и расположил в нем забытые или подавленные личные воспоминания, чувства, модели поведения, подпороговые восприятия (т.е. то, что не смогло по своей силе достичь сознания, а также разные содержания, которые еще не созрели для сознания). Второй слой сверхличного бессознательного он назвал «коллективным бессознательным». Он сравнивал его с морем – необозримым и древним, заполненным образами и поведениями, многократно повторяющимися не только в истории человечества, но и в самой жизни. Он писал, что чем глубже погружаешься в это море, тем более широкий пласт обнаруживаешь на своем пути.

Надо отметить, что в ряде психологических теорий бессознательное – особая сфера психического или система процессов, качественно отличных от явлений сознания. Концепция бессознательного впервые была четко сформулирована Лейбницем в 1720 г., который трактовал бессознательное, как низшую форму душевной деятельности, лежащую за порогом осознанных представлений, возвышающихся подобно островкам над океаном темных восприятий.

Первую попытку материалистического объяснения бессознательного предпринял Гартли, привязав бессознательное к деятельности нервной системы.

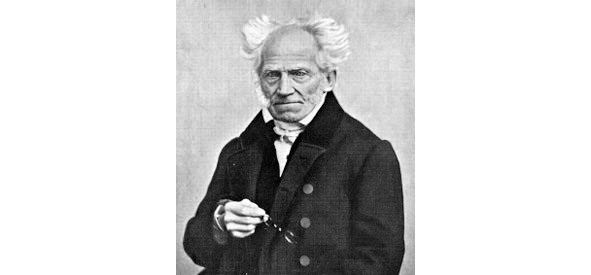

Артур Шопенгауэр

Иммануил Кант

Кант связывал бессознательное с проблемой интуиции, вопросом о чувственном познании. Своеобразный культ бессознательного, как глубинного источника творчества, характерен для представителей романтизма.

Иррационалистическое учение о бессознательном выдвинул Шопенгауэр, продолжателем был Гартман, который возвел бессознательное в ранг универсального принципа, основы Бытия и причины мирового процесса. В начале 19 века началось изучение бессознательного психологией. Динамический характер бессознательного ввел Гербарт в 1824. Он утверждал, что несовместимые идеи могут вступать между собой в конфликт, причем более слабые вытесняются из сознания, но продолжают на него воздействовать, не теряя своих динамических свойств.

Внутри коллективного бессознательного, в самой его глубине живут комплексы, образующиеся из так называемых архетипов (доминантов) или другими словами общечеловеческие или изначальные образы, являющиеся наиболее древними формами представления человечества. Они представляют собой и чувства, и мысль и даже могут иметь самостоятельную жизнь. Сам Юнг писал, что есть основания предполагать, что архетипы – это бессознательные образы самих инстинктов или другими словами – они являются моделями инстинктивного поведения, и поэтому, гипотеза о коллективном бессознательном является не более смелой, чем предположение о существовании инстинктов. Невозможно определить, сколько существует архетипов. И, если Фрейд вывел бессознательное из сознательного, то Юнг пошел от обратного. Он на первое место поставил именно бессознательное, а уже потом все остальное. Юнг писал, что сознание похоже на некую оболочку в огромном бессознательном пространстве. «…Никто не знает, как далеко простирается власть бессознательного, и мы ничего об этом не знаем…». Он считал, что все, что всплывает в сознании, берет начало именно в бессознательном, а не наоборот. За основу примера Юнг брал сновидения и считал, что они, являясь наиболее обычным и самым нормальным выражением нашей бессознательной души, представляют собой огромный материал для исследований. А так как сновидения существуют на грани сознательного и бессознательного, то, анализируя их, мы строим мост между этими двумя областями. И еще Юнг отмечал, что бессознательное не есть нечто безобидное и не всегда может служить предметом для игр и развлечений, ибо бывают моменты, когда бессознательное опасно. Особенно, когда возникает невроз, который и является первым звоночком о том, что в нем произошло особое накопление энергии готовое взорваться. Бессознательное может быть опасным уже тогда, когда начинает провоцировать несчастные случаи (именно оно приводит человека к ним). И хотя бессознательное умеет предупреждать человека о чем-то заранее (через тот же сон, к примеру), но сам человек предпочитает не видеть эти знаки или заниматься расшифровкой такого рода предупреждений. Если найти общий язык с бессознательным, то оно начинает оказывать всю поддержку, на которую способно. Нельзя забывать, что оно обладает возможностями, скрытыми сознанием, ибо в нем скрыты все подпороговые события, все забытое или упущенное из виду, плюс мудрость опыта бесчисленных тысячелетий.

Немного о личности

Термин «личность» обозначает некоего человеческого индивида как субъекта отношений и сознательной деятельности, а также устойчивую систему определенных черт, которые характеризуют данного индивида как человека того или иного общества. Личность появляется только с возникновением сознания и самосознания. В свое время античные философы рассматривали личность преимущественно как отношения. В дальнейшем, в средние века, она стала пониматься как некая сущность, синоним души. В философии нового времени, начиная с Декарта, при понимании личности на первый план выдвигается проблема самосознания, т.е. отношение человека к самому себе и понятие личности сливается с понятием «Я». По Канту, человек становится личностью благодаря самосознанию, которое отличает его от животных и позволяет ему свободно подчинять своё «Я» нравственному закону. И понятие «Я» в современном понятии выражает единство и целостность личности с её внутренней стороны, т.е. это то, как человек понимает, видит, представляет сам себя.

Понятие «личность» в современном мире отожествляется с понятием «сознание». В современной психологии считается, что центром сознания является «ЭГО», так как без него невозможно осознать весь информационный поток. «ЭГО» и есть «Я», которое еще называют актуальным, то есть «низшим Я».

Фрейд представлял себе структуру личности (или иначе структуру сознательного) следующим образом. Он выделял три компонента: «Ид (Оно)», «ЭГО (Я)», «Супер ЭГО (сверх Я)». Он указывал, что в «Ид» живут слепые инстинкты (либо сексуальные, либо агрессивные, которые стремятся к немедленному удовлетворению, независимо от того как человек чувствует себя в реальной жизни на реальный момент времени). И чтобы не произошло этого немедленного удовлетворения, которое может повлечь за собой неприятности у человека, их контролирует «ЭГО», которое, воспринимая информацию об окружающем мире и о состоянии организма человека на определенный момент времени, заносит эту информацию в память и, сохраняя её, помогает человеку уживаться с его слепыми инстинктами.

«Супер ЭГО» хранит в себе моральные стандарты, запреты и поощрения, которые усваиваются человеком (большей частью бессознательно) в процессе воспитания, прежде всего от родителей. Оно работает внутри нас в виде совести и может вызвать в нас чувство страха или вины. И хотя все три компонента живут в одном пространстве очень часто между ними происходят конфликты, что иногда приводит к неврозам или психическим расстройствам.

Современная психология ненамного разошлась с мнением Фрейда, но описала работу «ЭГО» несколько другими словами и несколько расширила это понятие. Она, называя «ЭГО» «низшим Я», говорит, что это то, чем является человек в данный момент времени. С одной стороны, это совокупность его представлений о мире, идеи, привычке, реакции, а с другой стороны система программ подсознания (о них мы поговорим позже), которые также регулируют его поведение, восприятие, мышление и так далее. А «ЭГО» представлен подобно слоеному пирогу, состоящему из трех слоев: осознаваемый, полуосознаваемый и неосознаваемый (как раз в нем и находятся программы подсознания).

Надо отметить, что неосознаваемый слой во многих работах называется подсознанием, хотя, оно может, как осознаваться самим человеком, так и не быть им выявленным. Нельзя проводить знак равенства между бессознательным и подсознанием.

Из всех этих слоев очень важным является полуосознаваемый, так как с ним идет работа осознания «чего-либо». «Что-либо», попадая в нашу голову, на какое-то время застревает в этом слое, и, если человек на это обратил внимание, это «что-либо» частично попадает в объятие нашего сознания, а если нет, то благополучно уплывает в подсознание. «ЭГО» постоянно подвергается воздействию со стороны сознания, внешнего мира. Оно не склонно меняться, а наоборот, обожает оказывать сопротивление. Если кто-то пробовал, когда-нибудь себя менять, то прекрасно помнит это чувство дискомфорта.

Человек не осознает эту борьбу, но она всегда тяжело проходит для самочувствия человека. В этот момент на нас накатывает необъяснимое плохое настроение, депрессия, обострение хронических заболеваний, раздражительность и т. п. Это возникает в тот момент, когда сознание начинает пробовать влиять на «ЭГО», пытаясь его подстроить под себя. Или наоборот, когда «ЭГО» пытается поднять сознание на более высокий уровень. Основной задачей «ЭГО» является поддержание человека, какой он есть, на его уровне, до тех пор, пока человек нормально себя чувствует.

Есть еще одна вещь, которая очень любит оказывать давление на «ЭГО». Многие называют это «духом» (но лучше употребить термин «душа бессознательного»), природная задача которого состоит в том, что оно должно попробовать изменить «ЭГО», которое не любит меняться и тем самым приблизить его к себе. При этом происходит расширение сознания, когда человек начинает осознавать все больше, то есть сознание входит в область бессознательного, пытаясь при этом изменить программы подсознания. Но, так как «душа бессознательного» не любит быть обнаруженной, то и воздействие её на «ЭГО» происходит очень аккуратно. Однако, и это, так же, происходит тяжело для самочувствия человека. Как правило, внешний мир и бессознательное пытаются воздействовать на «ЭГО» согласовано. Они заставляют человека пройти порой «огонь, воду и медные трубы», чтобы он изменился внутренне, и если человек сопротивляется, то они устраивают ему то, что в народе часто называют «роком». И этот рок будет преследоваться до тех пор, пока «ЭГО» не уступит их требованиям.

Еще в современной психологии «ЭГО» делят на подслои или отдельные, так сказать «эгушки». К примеру:

«Я-чувство» – это переживания самого себя;

«Я-концепция» – это, как я представляю себя при самонаблюдении;

«Я-динамическое» – каким я стремлюсь стать;

«Я-фантастическое» – каким бы я хотел быть;

«Я-идеальное» – каким я должен быть;

«Я-представляемое» – это маска, которая скрывает подлинные переживания.

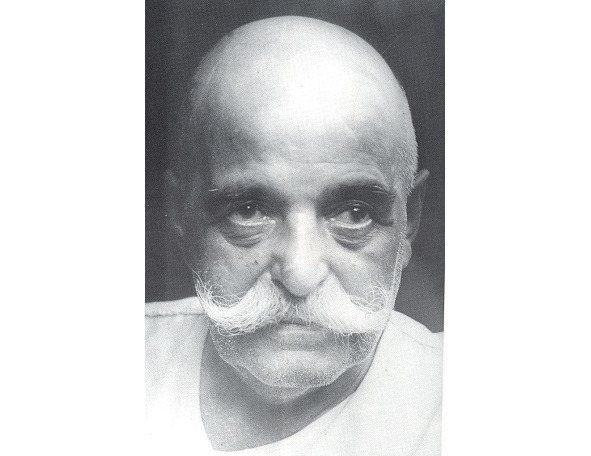

Такая многослойность «Я» была высказана еще Гурджиевым, который говорил, что вера человека в то, что он является вечным и целостным «Я», смешна и наивна, так как человек постоянно меняется. И каждую мысль, каждое желание нельзя назвать одним и тем же «Я». В этот момент человек состоит из сотен мелких и мельчайших «Я», некоторые из которых просто несовместимы между собой, а другие никогда не соприкасаются друг с другом. Чередование этих «Я», постоянная борьба их за первенство, контролируется случайными внешними воздействиями. Например, тепло, солнечная ясная погода – одно «Я». Холодная, пасмурная, дождливая – другое «Я». Человек не замечает это множество «Я», он всегда живет своим последним «Я». Более сильное «Я» управляет более слабым «Я», а все «Я» и составляют человеческую личность.

Георгий Гурджиев

Справка: Георгий Гурджиев был очень интересным человеком и принадлежал к учителям суфийского толка (суфизм – довольно влиятельная мусульманская школа или секта, играющая большую роль в исламе, чье учение основано на единении с Богом путем постижения его с помощью интуиции).

Гурджиев родился в 1873 году и почти всю свою юность путешествовал по Востоку в поисках древней религии. Он примкнул к людям, которые называли себя «сообществом искателей истины», ищущим некое древнее эзотерическое знание о Вселенной, полагая, что это знание скрыто в символах легенд, сказаний, музыке и т. д. Отец Гурджиева (русско-греческого происхождения), знал огромное количество легенд, сказаний и глубоко интересовался историей религии. Сам Гурджиев получил хорошее образование, но, правда, так им и не воспользовался. Кроме интересов в эзотерике, он был неплохим предпринимателем, и умело использовал в своих интересах любую благоприятную возможность, дававшую ему денежную прибыль. Гурджиев умел ткать ковры, делать новейшие машинки и с удовольствием брался за любую работу, которая могла принести ему доход. Самый большой финансовый успех ему принес корсетный бизнес, но сам он очень любил рассказывать историю о том, как поймав воробьев и покрасив их в желтый цвет, продал под видом канареек. Но надо отдать ему должное: деньги, которые Гурджиев выручал от своего бизнеса, он вкладывал в свои экспедиции.

В 1922 году Гурджиев со своими учениками, большой семьей и русскими поклонниками поселился в замке 14 века «Шато де Приёре (Фонтенбло)». В нем он основал институт «Гармонического развития человека». Умер он в 1949 году.

Кстати, Гурджиев много рассуждал на тему «сущность человека». Термин «сущность» является термином чисто суфийского толка и обозначает все то, чем мы наделены при рождении (цвет кожи, телосложение и т.д.). Гурджиев полагал, что характер дается человеку при рождении, а не определяется воспитанием. Но с этим утверждением можно поспорить, приведя в пример диалог между дзэнским учителем Банкей и священником, желавшим избавиться от врожденного дурного нрава. Когда священник попросил Банкея избавить его от плохого нрава, тот воскликнул:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.