Полная версия

За правду сражается наш народ!

Гроб с музыкой

Пионерский лагерь в СССР был не только испытанием на прочность, но и суровой школой жизни. Именно там мы узнавали цену и себе, и окружающему миру, человеческим поступкам и отношениям.

Лакмусовая бумажка характера, закалка принципов, цена дружбы, верности и предательства – лагерь будто негатив, проявлял нас и помогал быстро взрослеть.

Лагерные смены начинались с общего собрания, выбора председателя отряда. А заканчивались костром, братанием, слезами, тайными поцелуями в щеку и обещаниями встречаться часто и любить долго-долго. До гроба.

Между этими точками было много того, о чем по прошествии лет вспоминаешь с удивлением, восторгом или страхом.

На самом деле запоминались мелочи, едва ощутимые и легкие, как акварель. Детали, чувства несправедливости и обиды, остальное – смутно, урывками.

В тумане далеких лет растворяется все без остатка, кроме тихой грусти и умиления. И еще появляется осознание того, как тепло и хорошо было в советском детстве, где деревья были большими, а родители молодыми.

Я многого не помню. Но эта смена отпечаталась, будто все произошло только вчера. Как кольца лет на срезе дерева. Как выжженное клеймо в душе.

Сначала меня выбрали председателем отряда. Конечно, с подачи воспитательницы. Это было неожиданно и очень почетно. Я даже немного заважничала, но это быстро прошло, когда Марина Яковлевна попросила меня следить за порядком и доносить лично ей о дисциплине в каждой группе. А еще о неблаговидных поступках и неблагонадежных ребятах, в смысле опять же нарушения режима и ненормативной лексики.

Групп было 5 по 8 человек. Я возмутилась. Потому что отец мне вбил в голову одну нехитрую истину: доносчику – первый кнут. Да и вообще, я считала доносительство чем-то мерзким и постыдным. И не представляла себе, что я смогла бы это сделать.

Но Марина Яковлевна взяла меня за горло обещанием сообщить моей маме об отказе сотрудничать (оказывается, она работала с ней в одной школе), а еще привела в пример Павлика Морозова, как образец настоящей пионерской принципиальности и честности.

Его бюст, как немой укор, стоял в ряду других пионеров-героев в лагере на аллее Почета, по которой мы каждый день строем маршировали до столовой.

Я сникла. Думала всю ночь, а утром сообщила отряду о моей нелегкой доле, потребовав или сместить меня с поста председателя, или не попадаться на эту провокацию со стороны нашей воспиталки: в смысле – вести себя тихо, хотя бы для виду, чтобы мне не стать предателем и стукачом.

Мальчишки из отряда, с которыми я быстро подружилась, пришли к выводу: меня не смещать, а взять под крыло – и через меня воздействовать на вожатых. Одним словом, сделать из меня засланного казачка в стане врагов.

Конечно, я попала, как кур в ощип. Между двух огней. Между двух жерновов. Первый раз в жизни. И хотя функции председателя отряда были иногда приятны, тем не менее, я глубоко переживала свое положение. Чувствовала себя неуютно, не в своей тарелке.

Конечно, меня на равных приглашали на педсоветы, чтобы посвящать в планы мероприятий, а потом я разъясняла отряду что, как и где.

Ребята уважительно признавали меня как старшую по званию, и это нравилось. А еще пионерские линейки утром и вечером. Они были прекрасны.

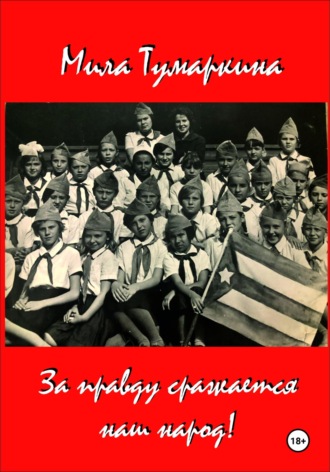

Ты стоишь перед выстроенной шеренгой товарищей, натянута, как струна и, командным голосом произносишь: «Отряд, смирно! Равнение на флаг!» И все тридцать человек повинуются тебе. Ты чувствуешь: за твоим плечом сила, управляемая тобой. И, гордая этой силой, переполненная достоинством и ответственностью, рапортуешь: «Товарищ старшая пионервожатая! Отряд «Имени 26 июля» на утреннюю линейку построен!» «Вольно!» – отзывается начальница, и ты, птицей, летишь к отряду, выкрикивая на ходу: «Вольно!» И сердце выскакивает из груди, и щеки краснеют, и душа трепещет от пережитого волнения и высокой чести представлять друзей на пионерской линейке.

Почему «Имени 26 июля»? Как-то папа принес журнал, по-моему «Огонек». Меня поразили портреты двух мужчин. Красавцы-бородачи, в лихо заломленных беретах, с сигарами в руках и с автоматами за плечами, громко смеялись, обнажая ровные белые зубы. Они что-то страстно провозглашали и вели народ за собой! Глаза сверкали адским огнем! И во всем облике была такая мужская сила и обаяние. Кто бы мог устоять? И детское воображение затрепетало…

Конечно, тогда я не знала, кто эти люди и куда ведут за собой кучу народа. Но мужественность и волю к победе почувствовала сразу.

Я влюбилась. В обоих. Потом уже мне рассказали и о Кубе – острове Свободы, и о Фиделе с его другом и соратником Че Геварой. Кстати, в Аргентине, междометие «che» это просто обращение: «эй, друг!» Что очень важно для меня по сей день.

Они, эти мужественные волевые красавцы с сигарами, стали для меня настоящими мужчинами и кумирами – Фидель и товарищ Че.

Их портреты, аккуратно вырезанные мной из журнала, долго висели дома, в комнате над кроватью , и засыпая, всматриваясь в их лица, я разговаривала с ними, поверяла им тайны, иногда читала написанные мною стихи и, конечно же, мечтала сбежать к ним на остров Свободы и там влиться в отряды бородачей в беретах с маленькой звездочкой в центре. Носить автомат, и стрелять с двух рук, как ковбои в фильмах, где главным индейцем был Гойко Митич, который сразу померк в моих глазах.

Я хотела бороться за свободу и независимость. Спать в землянке, в горах. Сидеть в засаде и даже погибнуть, защищая Родину. Что может быть прекрасней? А если повезет остаться в живых, то и замуж выйти. За кого из них?

Я мучительно думала… Конечно, хорошо бы сразу за двоих, но мама говорила, что это очень нехорошо. И надо любить кого-то одного, вот, например, как она папу. Все остальное исключено. «Для советской девушки», – добавляла мама, – «Тем более, пионерки!»

Я была в затруднении: они оба были символом мужества, отваги и красоты. Поэтому и предложила назвать отряд именем «26 июля» – днем известного восстания на Кубе. И хотя штурм крепости Монкада против всех правительственных войск диктатора Батисты, на который решились всего 160 смельчаков вместе с Фиделем и Че, завершился полным разгромом и заключением в тюрьму, но они решились на это! И день 26 июля навсегда окрасился багровым цветом революции, мужества, свободы и моего восторга.

Я млела от гордости, когда отряд в синих пилотках и синих же галстуках, (как пионеры на Кубе) под голубым полосато-белым флагом с красной звездой в центре (символом пролитой за свободу крови), чеканя шаг по дороге в столовую или на спортивные игры, громко пел:

За правду сражается наш народ,

Мы знаем, в бою нас победа ждет.

За счастье любимой страны родной!

За мир и свободу идем мы на бой!

Шагайте, кубинцы,

Нам будет счастье родины наградой.

Народа любимцы!

Вы солнечной республики сыны!

Нам рабства не надо…

Или абсолютно ритмичное, совершенно чудесное:

Куба-любовь моя.

Остров зари багровой.

Песня летит над планетой Земля.

Куба-любовь моя!

Я обожала Муслима Магомаева заодно со всем островом Свободы именно за эти песни. Знаменитый певец, выставив вперед правую ногу и подняв вверх руку – пафосно, с блеском в глазах, исполнял эти гимны, будто бросался в бой, в атаку, а зал (тысячи человек!) в едином порыве вставал и яростно подпевал ему. Заглушая свои же собственные овации.

«Родина или смерть!» – также пафосно, истово и громко вопили мои пацаны, и лица их сияли восторгом. Они вкладывали в эти слова что-то свое…

Одним словом, суровый ритм и мужественные слова легли на благодатную почву поиска справедливости и свободы, а еще и борьбы за правду (конечно, от жесткого диктата взрослых).

Мы рвали первые места на конкурсах строевого шага и отрядной песни. Как же мы пели! Не передать! С огромным воодушевлением! И побеждали в любых соревнованиях и конкурсах. Слава отряда гремела. Нам не было равных, и души наши парили высоко над землей.

Вот, пожалуй, и все прелести. А остальное…

Вечерами после танцев, этого ристалища юных сердец, влюбленностей, несмелых приглашений на «медляки» и сладкого ожидания прикосновенья рук, звучал, как всегда некстати, ненавистный «Отбой!».

Мы терпеть не могли звук горна, зовущего нас ко сну. Это в 10 часов вечера! Еще не стемнело! Конечно, свистели и орали, требуя продолжения банкета, но воспитатели и вожатые были неумолимы. Они жаждали отдаться свободе от своих сложных обязанностей по упорному приведению всех нас к общему знаменателю кодекса советской школы и пионерской организации имени В.И.Ленина, жаждали нас угомонить.

«Спать!» – требовательно и строго кричали они, загоняя нас в палаты. «Не разговаривать! Через полчаса проверим!»

Мы понуро шли к себе в корпуса. Ложились в кровати. Спать абсолютно не хотелось. Еще бы! После стольких важных для нас событий дня! Хотелось говорить, громко смеяться, делиться впечатлениями, рассказывать анекдоты или стращать девчонок: «В черном-пречерном доме, от черной-пречерной стены… черная-пречерная рука…» …

Конечно, с высоты сегодняшних лет, можно понять и наших воспитателей: они были молоды, им тоже хотелось скинуть с себя строгие лица, пообщаться друг с другом, выпить вина, наконец пофлиртовать! Да и просто отдохнуть. Тем более, поводы для держания нас в ежовых рукавицах возникали часто.

Мы ложились в свои кровати, приходили вожатые и, выключая свет, считали нас по головам. Убедившись, что все находятся на своих местах, уходили с облегчением: их трудовой день можно было считать законченным.

А я, выждав, переслушав все любовные истории и дождавшись, когда соседки по спальне начинали посапывать, уходила с приятелями на поиски приключений.

Уходить «в ночное» вызвалась сама. Потому что ребята, несмотря на мою искренность и откровенность, относились ко мне с легким недоверием. Может, потому что девчонка, может, еще по какой-то причине. Правда, не все. Но я обижалась, и чувствовала необходимость доказать

преданность, разделив наказание, если нас застукают. Только так было правильно, только так я не переходила черту, разделяющую меня с отрядом. И была вместе со всеми, а не над ними.

Мы пекли картошку на костре за оградой лагеря, выкапывая ее украдкой днем в соседнем огороде. Есть хотелось всегда.

Вкус подгоревшей, только что испеченной картохи! Не было и нет на свете ничего вкуснее. А если удавалось стащить за обедом лишнюю порцию хлеба, набив им карманы, и поджарить его на костре – это считалось пиром на весь мир и вообще – пищей богов!

Конечно, мазали девчонок зубной пастой. Связывали шнурки морскими узлами тем, кто предавал негласный кодекс чести, как мы его понимали тогда – из чувства абсолютной справедливости (так говорил наш «серый кардинал», а по существу – истинный, не декоративный председатель отряда Вовка Рыжиков (Рыжий)).

Но главное – разговаривали обо всем на свете, и я была счастлива, потому что мне доверяли. Доверяли лучшие! Я в это свято верила, и не смогла бы предать братство ни при каких обстоятельствах: клянусь Фиделем!

Меня, как и всех председателей, спрашивали на педсоветах о причастности моего отряда к этим выходам в «ночное».

По-видимому, кто-то из взрослых замечал движения не пойми кого по лагерю ночью. А может, и среди нас был тот, кто докладывал вожатым. Не знаю, не берусь судить.

Но я на педсоветах стояла насмерть, как горы Сьерра-Маэстра, делая невинное лицо, и возмущенно отнекиваясь: «Чтобы мой отряд? Да никогда! Да мы лучшие! Мы первые!» Свято полагая, что «история меня оправдает» (слова Фиделя из речи на суде, которая стала программной в революционной борьбе за независимость острова Свободы). Оправдает из-за моего вранья на благо нашей компании.

Но подозрений избежать не удалось. На вторую неделю пребывания нашу команду жестко наказали, обвинив в нарушении порядка, не пустив купаться днем и смотреть кино вечером. А самое неприятное – пригрозили выслать из лагеря по домам с обещанием написать о поведении в школу и родителям. Все это я и сообщила ребятам после вызова на педсовет.

Они молчали. И молчание было тревожным – тень сомнений закралась в наши души.

– Ладно, – подвел печальный итог Вовка Рыжий на одном из сборищ, – Всем спать, поглядим, подумаем…

На том и разошлись.

В лагере был сторож дядя Миша, почти старик.

Его маленький, вросший в землю домик, находился аккурат за деревянной оградой, где яблоневый сад , неухоженный и довольно дикий, прятал его от посторонних глаз и придавал ему необыкновенное очарование.

Запах созревших яблок, их гулкий стук при падении, покой, запущенность и тишина притягивали нас, как магнит. И после отбоя, дождавшись ухода воспитателей и тихого сопенья друзей,наша компания уходила за ограду – в сад к дяде Мише.

Мы ели яблоки, упавшие на землю, вытирая своими рубашками или краем футболки, мечтали, пересказывали интересные книжки, прочитанные дома, делились разными случаями из школьной жизни. Одним словом, доверяли друг другу самое сокровенное. Этот сад был тихой гаванью для наших душ, измученных режимом дня и неусыпным надзором взрослых.

В тот день, после обеда, наш командир Вовка Рыжиков таинственным шепотом известил каждого, что сегодня особенный сбор: «проверка на вшивость». Именно так и сказал. При этом глаза у него сузились и смотрели недружелюбно.

Днем на лагерь упала черная туча, а после обеда и до глубокой ночи бушевала гроза такой невиданной силы, что даже отменили долгожданные танцы. И впервые после ужина объявили свободное время.

Все разбежались по своим комнатам: читали, писали письма родным. Гроза терзала лагерь долго, было страшно, и многие улеглись в кровать еще до отбоя.

Все быстро уснули. Кроме меня. Я ждала. Ждала с нетерпением. Будто решалась моя судьба.

Всполохи молний, вода, бьющая по окнам сильными струями, раскаты дикого грома…

Я с трудом услышала условленный стук, и вылезла через окно, накинув приготовленную заранее курточку и предварительно спрятанные под кроватью резиновые сапожки, взятые с большими уговорами у тети Даши – кладовщицы из камеры хранения. Мне пришлось, нарушив распорядок дня в сончас, буквально умолить ее и забрать резиновые сапоги из чемодана. Все вещи обычно сдавались в камеру хранения и строго по часам в определенные дни выдавались по распоряжению вожатой. В спальне было только то, что надето и зубная щетка в тумбочке у кровати.

– Идем, только быстро, – командовал Вовка, и ускоренным шагом, выстроив нас друг за дружкой, привел в сад, но не провел на обычное место к яблоне, а, обойдя ее, подошел к крохотной сараюшке, незаметно притулившейся под кроной огромной раскидистой ели и начинающих гореть красным, рябин.

Дощатая дверь легко открылась. Запахло свежей стружкой, деревом, лесом и травами. Кто-то ойкнул, наткнувшись на верстак.

Мы вымокли, словно цуцики, вода капала с волос и одежды.

И вдруг – при всполохе молний – увидели, прислоненный к стене… гроб.

Настоящий! Всамделишный! Обитый красной материей с черными кантами.

Волосы зашевелились у меня на голове. Да и на лицах друзей было сложное выражение. (Уже потом я узнала, дядя Миша любил столярничать, и сам, своими руками, сделал себе «домовину»… заранее).

– Я придумал, как проверить нашу дружбу, – торжественно сказал Вовка. Каждый из нас ляжет в гроб. Мы закроем крышку и откроем ровно через пять минут. Кто не выдержит, или откажется, тот и есть предатель и доносчик.

Повисла жуткая тишина. Кровь отлила у меня от лица.

– А как мы узнаем, что прошло пять минут? – спросила я упавшим голосом. Дрожь сотрясала меня, и руки похолодели, только трепыхалось сердце и во рту стало горько.

– Это проще простого, считай до трехсот. И все.

– Почему до трехсот? – переспросила я, и голос опять предательски дрогнул.

– Чего непонятного? – спокойно ответил Вовка, – В минуте 60 секунд, значит, 60 умножить на 5 и будет триста. Потом попросишь – мы откроем крышку. С тебя начнем. Ты же председатель. Вот и проверим. Какую дружбу ты с воспиталками водишь.

Я впала в ступор. Оказывается, мне не верят, меня подозревают. И в чем? В предательстве и доносе!

Я онемела, но одеревеневшие ноги сделали шаг к гробу.

Мальчишки ловко поставили его на пол, открыли крышку.

Я легла на твердую, как камень, подушку – и свет померк вместе с гулким стуком крышки. Я закрыла глаза, чтобы не видеть безысходную кромешную мглу и не чувствовать удушья, что-то бормотала, может слова песни? Казалось, неимоверная тяжесть вдавила меня в землю. И не выбраться никогда из этой жуткой тесноты.

О чем я думала? Считала ли до трехсот? Бог весть.

Мне кажется, что сознание покинуло меня в тот миг, и я ничего не помню, даже грома не слышала. Только чувствовала обиду – вселенскую, огромную, не помещающуюся в узкую жуткую тесноту. Да еще страх, вдавивший меня в доски гроба, мешающий дышать полной грудью.

Сколько я пробыла там? Казалось, вечность. Время остановилось.

Когда крышку открыли, я не смогла самостоятельно встать. Ребята буквально поставили меня на ноги. И смотрели с некоторым смущением и запоздалым раскаянием. Что-то, видимо, они увидели во мне, восставшей из гроба. И это увиденное их сильно поразило.

Я, не взглянув и ничего не сказав, выпала из сараюшки в гущу воды, забыв о куртке и сапожках, снятых с меня мальчишками перед проверкой. Босиком, в одном легком платье, упав на мокрую траву, я дышала, дышала и не могла надышаться, а после медленно побрела к корпусу.

Мальчишки бросились за мной. И тут неожиданно из темноты сада появился дядя Миша.

– А! закричал он, – так вот кто у меня яблоки ворует! Вот кто пакостит!

Он схватил мою руку, сильно сжал ее. Я остановилась и не пыталась вырваться. Но дядя Миша, посмотрев мне в лицо, вдруг отпустил руку и жалобно запричитал:

– Девонька, на тебе же лица нет. Что они сотворили с тобой? Промокла наскрозь, пойдем, чайку согрею. Пойдем, милая.

Он обнял меня за плечи и попытался увести в сторону дома.

– А этих, – он строго и осуждающе кивнул на мальчишек, – мы в милицию сдадим, не сомневайся, уж их там пропесочат, уж их там накажут, иродов. Там умеют…

Он снял с себя дождевик, заботливо набросив на меня.

Я решительно покачала головой. И посмотрела на всех. Будто отодвинула, освободив дорогу. И пошла…

Ребята ринулись за мной, оставив дядю Мишу в горестном недоумении. И бежали до самой калитки в девчачий корпус.

Я открыла ее и обернулась. Они опасливо смотрели на меня. Ничего не сказав и не попрощавшись, я вошла, и закрыла за собой дверь.

Легла на кровать прямо в дядимишином дождевике и мокром насквозь платье, закрывшись с головой одеялом.

Дрожь пробивала тело насквозь, перед глазами плыла черная мгла, напрочь разлучившая меня с той беззаботной маленькой девчонкой, какой я была до сей поры. Утром поднялась адская температура, и меня отправили в лазарет.

Во мне что-то происходило, ломалось, выворачивалось наизнанку до тошноты, и от этого было больно и плохо. А еще страшно. Страшно становилось так, что было невозможно дышать. Будто та крышка была не из дерева, а из бетона и, придавив, изуродовала что-то во мне.

На следующее утро пришла старшая пионервожатая.

– Скажи, кто это придумал? Кто это сделал? Видимо, дядя Миша все таки доложил руководству о ночной встрече.

Я отвечала односложно и говорила, что во всем виновата сама. А мальчишки только меня сопровождали.

Потом пришел начальник лагеря, принес два апельсина и ласково попытался расспросить о зачинщиках этого, как он выразился, «вопиющего безобразия».

– Пойми, – говорил Николай Павлович, энергично качая в такт словам лысой головой, – это важно. Важно знать. Знать всем. Чтобы строго наказать. И чтобы неповадно было. А то ведь тебя придется наказать. И даже снять с председателей! Ты понимаешь? Это же позор! И мама узнает! И мамина школа. Тебе не стыдно?

Я молчала, как партизан, и только твердила: я сама виновата, сама это сделала, а товарищи ни при чем. Одним словом, приходили все, даже какой-то милиционер из города. Но так и уходили ни с чем. Я молчала и твердила одно: что виновата сама, и с меня одной спрос.

Мальчишки и Рыжий приходили тоже и стояли подолгу у окон больнички, делая мне разные знаки, означающие: «выходи, надо поговорить».

Я их видела. Но выходить к ним не стала, и говорить не хотела. Да и не о чем было нам говорить: все разрушилось там, в сараюшке.

Они всячески старались загладить вину, приносили цветы, собранную землянику и печеную картошку. Даже банку сгущенного молока, привезенную, видимо, родителями.

А за день до выписки медсестра принесла грамоту, где я объявлялась лучшим председателем лучшего отряда «всех времен и народов».

У прощального костра мне клялись в любви и говорили, что именно со мной можно пойти в разведку и вообще – по следу на любое расстояние, и все в таком же духе.

Я не слышала. Смотрела мимо. Все больше молчала. И простить не могла. Они казались чужими.

Потому что поняла одну нехитрую истину: когда веришь, веришь до конца. Даже если смерть.

Когда любишь – не сделаешь больно.

А еще поняла, что Доверие выше любви, но не выше дружбы.

Лето сделало меня взрослой. Я многое поняла.

Вот такой гроб с музыкой…

Потом была школа, и в конце декабря мне исполнилось 14.

– Жаль, – сказала мама, – путевку мне больше не дадут. Та смена была последней в твоей лагерной жизни. Слишком взрослая для пионерского лагеря. Но не грусти, впереди – комсомол.

Плагиат

Подарки мальчикам на официальные праздники носили чисто символический характер, да они и не были важны для нас тогда. Не то, что сейчас. Тогда было важно другое, то, что тщательно скрывалось от посторонних глаз.

Помню кучу стихов. Их нам раздавали учителя и строго-настрого требовали выучить, чтоб от зубов отскакивало. Потом выстраивали нас, девочек, в линеечку, и мы по очереди читали заученные четверостишия. Это действо называлось «монтаж».

Помню на репетиции этого самого «монтажа», учителя громким свистящим шепотом поправляли, а иногда и покрикивали: «С выражением читай, громче, не услышит никто. Как ты читаешь? У тебя манная каша во рту стынет!»

Дело в том, что сначала в классе проводили монтаж, а потом чаепитие.

Девочки заранее договаривались, кто что сделает к столу и что принесет. А после чаепития проводились танцы: включался магнитофон, звучала музыка, а мы все сидели вдоль стен и переглядывались с мальчишками.

Никто не танцевал. Это было неприлично! Правда, некоторые девчонки, посмелее, подходили к понравившемуся мальчику, и совали ему в руку открытку, записочку или какой-нибудь сувенир.

Как только официальная часть заканчивалась, тут и начиналось веселье. Мы гурьбой шли к кому-нибудь во двор, а там всегда кто-нибудь из старших мальчишек играл на гитаре. «Я готов целовать песок, по которому ты ходила». Сердце замирало от восторга. «Понял он, что лучше Тани нету, только Танька замужем уже» Горе неимоверное. «Ты у меня одна, словно в ночи звезда…» Опять восторг и полный! А потом жалостливая: «Где тебя отыскать, дорогая Пропажа?» Слезы на глазах… Я до сих пор помню слова каждой из них.

Мы стихийно разбивались на группы, сидя на скамейках, и разговаривали каким-то языком, полным таинственных недосказок, намеков и недомолвок…

Мне нравился Петя Гладков – наш отличник.

А ему – Наташка Черевко и немного Лана Гонгадзе.

Я решила взять быка за рога и влюбить его в себя. Как же это сделать? И меня осенило: надо написать ему письмо! Ого!

Никто из девчонок никогда не писал целого письма мальчику. А я решила написать и сунуть после чаепития.

Но опыта у меня не было: и мне пришла удивительная мысль – списать чье-нибудь письмо, какой-нибудь умной женщины.

Письмо Татьяны Лариной Евгению Онегину я забраковала: оно было в стихах, и Петька сразу бы понял, что оно не мое. Но у бабушки была обширная библиотека. И одна из книг привлекла меня старинным с золотом обрезом и довольно потрепанным видом. На ней было написано: «Елена фон Деннигес – Фердинанду Лассалю. Письма».

Эти имена мне ни о чем не говорили. И я точно знала, что Он не догадается, что письмо не мое, что я списала. Эта книга была редкостью: из домашней бабушкиной библиотеки, чудом уцелевшей среди океана ее перемещений, ссылок, лагерей, войны.

Одно из них мне показалось подходящим. Опустив авторство, и вставив некоторые свои замечания, я его переписала сначала на черновик, а потом уже на тонкий ватманский лист, который нашла у деда, потратив весь вечер на переписку красивым почерком.

Вот оно – с черновика, который чудом сохранился и с моими подлинными купюрами. Недавно мы переехали в новую квартиру, и когда я перебирала старые книги, нашла этот черновик.