Полная версия

Житие и деяния преподобного Саввы Нового, Ватопедского, подвизавшегося на Святой Горе Афон

По учению прп. Симеона, для успеха в исихии требуется, во-первых, полное беспристрастие ко всему, чистота совести и хранение ума с Иисусовой молитвой. При этом из трех видов ее: устной, умной и сердечной – он отдает предпочтение последней и указывает наилучший способ ее[49].

«Прежде всего, – говорит он[50], – нужно хранить следующие вещи: первое – беззаботность от всего как благословного, так неблагословного и суетного, то есть быть мертвым от всего, второе – чистую совесть во всем и третье – совершенное беспристрастие, чтобы помысл твой не склонялся ни к какому мирскому предмету. После этого сядь в каком-нибудь уединенном месте, в углу, и, заперев двери, отвлеки ум от всякого привременного и суетного предмета. Потом прижми нижнюю челюсть или браду свою к груди и внимательно смотри умом и чувственными глазами своими внутрь себя. При этом задерживай немного и дыхание свое и старайся найти место, где находится сердце твое, чтобы там всецело находился ум твой. Сначала ты найдешь внутри себя только тьму, великую твердость и жестокость, а потом, если потрудишься в этом непрерывно день и ночь, – о чудо! – одну непрестающую радость. Когда же, подвизаясь таким образом, ум найдет сердечное место, тогда увидит внутри себя то, чего раньше никогда не знал и не видел. Он увидит тогда воздух, который находится в сердце, и всего себя светлым и полным рассуждения. И с того времени он станет отгонять худые мысли молитвой “Господи Иисусе Христе, помилуй мя!”»

По учению Григория Синаита, непременным условием или, лучше, основанием исихии служит тоже так называемая умная (вернее, умственная, в отличие от устной) или Иисусова молитва. Отдельные стадии[51] или моменты этой молитвы – это, во-первых, таинственное действие ума вместе с очистительной силон духа, или «неделание» (σχολή); во-вторых, озаряющая сила и видение, или созерцание (θεωρία); и в-третьих, экстаз и восхищение ума к Богу. Очистительная сила Духа вместе с особенно необходимыми для исихаста добродетелями: воздержанием, молчанием и самоукорением – очищают душу от различных страстей, особенно гордости. Вышеупомянутые добродетели поддерживают, кроме того, молитву и вместе с «молчанием от всего», то есть тщательным хранением ума от образов, представлений и мечтаний, а также непрестанным плачем (πένθος) или скорбью о грехах возводят на вторую степень исихии – созерцание (θεωρία). Тогда ум озаряется духовным сиянием и начинает созерцать, то есть яснее видит природу всего существующего, а потом мало-помалу при все возрастающей любви ко Христу достигает видения невидимой и неизреченной красоты Божества, озаряемый беспредельным Его светом и не чувствуя «немощного» и «бренного тела». Это и есть экстаз. Так как одним из главных условий успеха в исихии является немечтательная, строго сосредоточенная молитва, то прп. Григорий Синаит предлагает и удобный способ для достижения лучшей сосредоточенности в молитве. «С утра, – советует он, – сидя на седалище в одну пять, сведи ум из головы в сердце (αγξον τόν νουν ἐκ του ἡγεμονικου ἐν καρδα) и держи его там и, наклоняя терпеливо грудь и плечи и сильно сгибая шею, непрестанно взывай мысленно или душевно[52]: “Господи Иисусе Христе, помилуй мя!” Потом, вследствие притрудности, а также, может быть, тягостности и неприятности постоянного повторения одного и того же, обрати ум на другую половину и говори: “Сыне Божий, помилуй мя!” Повторяй много раз эту половину, но не переменяй ее часто по нерадению; сдерживай также и дыхание, чтобы не без страха тебе дышать, так как воздух из легких, поднимаясь от сердца, затемняет ум и возбуждает мысль, изгоняя его оттуда, так что он или предается в плен забвению, или, занявшись другою мыслью, незаметно подготовляется к тому, в чем ему не должно находиться. Если при этом ты заметишь нечистоту злых духов, то есть помыслы, возникающие или сменяющие друг друга в твоем уме, не убойся; если появятся и добрые мысли о чем-нибудь, не обращай на них внимания, но, задерживая дыхание, сколько возможно, и заключая ум в сердце и непрестанно с настойчивостью призывая Господа Иисуса Христа, скоро сожжешь и уничтожишь их, невидимо поражая их Божественным именем, ибо Лествичник говорит: “Именем Иисуса бичуй врагов, потому что нет оружия сильнее ни на небе, ни на земле”». Следствием такого способа молитвы является освобождение от страстей, Божественная любовь, «изумление» или «исступление» (экстаз) и осияние Божественным светом Духа, которое чувствуется как свет воссиявший. Это и есть воскресение души прежде общего воскресения, третья стадия умной молитвы.

Исихастам, достигшим этой степени, при. Григорий советует быть особенно внимательными и осторожными по отношению к своим внутренним переживаниям, так как на этой стадии обыкновенно бывают обманчивые явления благодаря действию нашего воображения. Доверять им следует только после самого тщательного испытания.

Особенно подробно излагает учение об исихии св. Григорий Палама, который является «наилучшим теоретиком и систематизатором[53] созерцательной исихии». Его взгляд таков[54]. После падения во грехе преступления первозданные подверглись прежде всего смерти душевной, которая состоит «в отчуждении и удалении от Бога, так как жизнь души есть общение и единение с Ним». За смертью душевной последовала и смерть телесная, как необходимое последствие преступления. Смерть телесная, по милосердию Божию, явилась, однако, не сразу, чтобы человек имел время покаяться. Таким образом, цель земной жизни – «возвращение через покаяние к Богу, усыновление Ему и единение с Ним». По той тесной связи, какая существует между душой и телом, взаимно восполняющими друг друга, цель эта может быть достигнута не одной душой, но непременно в союзе с телом, которое для этого должно быть поставлено в известные условия. На и лучшие условия для покаянной жизни представляет безмолвие (исихия). Подвиг безмолвия дает полную возможность непрестанной молитвой быть всегда в общении с Богом и очищает от страстей, гнездящихся в трех душевных силах: мыслительной, чувствовательной[55] и желательной. Прежде всего должно стараться об очищении желательной силы, к которой обычно приражаются страсти: любостяжание или сребролюбие, как корень всех их, далее честолюбие, человекоугодничество и чревоугодие. Следствием такого очищения будет духовная нищета. Из нее проистекает плач или душевное сокрушение с самоукорением, чем очищается вторая душевная сила – чувствовательная. После этого следует очищение третьей силы – мыслительной, или умственной. Ум наш, благодаря внешним чувствам, обыкновенно «отвлекается и рассеивается», но исихаст должен устранить эту рассеянность при посредстве так называемого «кругового движения» ума, обращая его к самому себе и собирая в сердце, которое есть как бы склад или хранилище помыслов (Мф. 15:19). Собирание ума для начинающих – дело в высшей степени трудное, так как ум постоянно стремится к обычной рассеянности. Легче всего оно достигается через дыхание[56] (αναπνοή). Прп. Григорий допускает, однако, и другие способы для достижения той же цели, как, например, сосредоточение взора на одном каком-нибудь предмете[57]. Так, по крайней мере, подвизались совершеннейшие исихасты прежнего времени, и это не воспрепятствовало им угодить Богу и удостоиться пророческого дара.

Непрестанная сосредоточенная молитва возводит исихаста на высшую степень исихии – созерцание, за которым следует Божественное озарение, когда подвижник осиявается Божественным несозданным светом, подобным тому, какой видели апостолы на Фаворе. Этот свет созерцается исихастом как ведомо одному только Богу и не есть результат усилий и подвигов исихаста, но дар благодати Божией. Это и есть высшая степень единения[58] с Богом и оббжение (θέωσις), которое нужно понимать не как изменение и переход души в Божественную сущность, но только как преобразование ее действием (энергией) Божества.

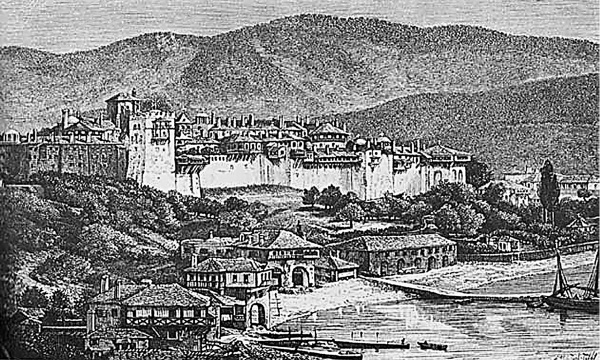

Ватопедский монастырь

Ватопедский монастырь, в котором подвизался при. Савва, – один из древнейших и замечательнейших монастырей афонских. Этот монастырь расположен на северо-восточном склоне Афона, на берегу залива Контессо, на месте какого-то древнего[59] города. Построенная, по преданию[60], еще в IV столетии[61], эта обитель до времен св. Афанасия Афонского (X в.) лежала в развалинах. Восстановителями[62] ее явились прибывшие в конце X столетия (между[63] 972 и 980 г.) из Адрианополя трое богатых и благочестивых мужей: Афанасий, Николай и Антоний. По совету св. Афанасия они восстановили[64] запустевший (после арабского[65] нашествия) Ватопедский монастырь, ввели в нем принятый из рук св. Афанасия устав[66], жили в нем, скончались и погребены в монастырском храме[67]. В первый раз мы встречаем эту обитель в документе[68] от 985 года, индикта 13-го, где в числе других подписей находится и подпись Николая, монаха и игумена Ватопедского (Βατοπεδίου). В начале XI века Ватопед был уже многолюден[69] и занимает второе[70] место (первое после Лавры св. Афанасия) в ряду великих афонских обителей. В протатском афонском деле[71]от 1071 года упоминается игумен этой обители Феодосий, по просьбе которого прот Павел с судными старцами произвел размежевание владений Ватопеда от обители Каллиника. В том же[72] (XI) столетии к Ватопеду была присоединена небольшая обитель Иеропатора, а позже обители: Верриота, Калестраили Калеци, св. Димитрия, Ксистра, Триполита, Ковача (Χαλκζως) и Трохала. В конце XII века сербский краль Стефан Неманя (в иночестве Симеон) с сыном своим Саввой (впоследствии архиепископом Сербским) устроили в Ватопеде трехъярусные[73] келлии, 7 параклисов[74] и приписали[75] к обители разные метохи (земельные владения). В XIII столетии Ватопед был опустошен[76]и разорен приверженцами унии и обновлен[77] императором Андроником Старшим[78](1282–1328 гг.). Новыми благодетелями[79]Ватопеда были императоры: Иоанн V Палеолог (1341–1375), Иоанн VI Кантакузин[80] (1347–1355), а также сербский король Стефан Душан (1336–1356) и др.

В последний[81] раз Ватопед был обновлен в конце XIII столетия. Киновиальное (общежительное) устройство Ватопед сохранял до 1541 года[82], а с этого времени до наших дней (с небольшим перерывом около 1575 г.) остается идиоритмом (своежительным).

Из многочисленных святынь Ватопеда должно отметить особенно хранящуюся здесь часть Пояса Богоматери[83], подаренную, как думают[84], сербским кралем Лазарем (1372–1389 гг.). В настоящее время Ватопедский монастырь один из богатейших и обширнейших монастырей афонских. Он имеет форму треугольника и обнесен стеной с бойницами и башнями.

С трех сторон его окружают горы, покрытые роскошными лесами. Их свежая зелень, чередуясь с разбросанными кругом цветущими нивами, благовонными виноградниками и ароматными садами, делает местоположение Ватопеда чисто райским[85]уголком мира.

Списки и издания жития преподобного Саввы

Житие при. Саввы имеется в нескольких списках. Главнейшие из них: ватопедский (Cod. 89 monasterii Βατοπεδίου), московский (Синодальная Библиотека. № 257. Л. 122) и венецианский (Gr. I. Marci biblioth., cod. Manuscr. Venetiis 1740). Греческий текст в первый раз издан А. Пападопуло-Керамевсом в 1898 году в «'Ανάλεκτα'Ιεροσολυμιτικἡς Σταχυλογίας» (Т. V. Σ. 190–359) Ἐν Πετρούπολει по ватопедской рукописи, сверенной с другими. Эта рукопись, по палеографическим и др. данным конца XIV или начала XV столетия, состоит из 167 бумажных листов (дл. 0,17, шир. 0, 12), из которых первые три новейшие и содержат начало жития при. Саввы. Они списаны архимандритом и скевофилаксом Ватопедской обители Иаковом Карпенисиотским в 1835 году с другой рукописи, находящейся в лавре св. Афанасия на Афоне. Сокращенное житие св. Саввы на русском языке напечатано в седьмом издании Афонского патерика[86]. Предлагаемый перевод полного жития прп. Саввы сделан нами с изданного А. Пападопуло-Керамевсом греческого текста.

Житие и деяния преподобного Саввы Нового, Ватопедского, подвизавшегося на Святой Горе Афон

Cвятитель Филофей Коккин, патриарх Константинопольский

1

Предметом настоящего слова[87] является дивный Савва, о котором столько говорят в настоящее время (ὑπόθεσις ἀγώνων).

И в этом нет ничего странного или необычного для нас, так как он (Савва) всегда, бывало, предлагал нам темы для рассуждений как относительно того, что касалось нас, так и того, что относилось к посторонним, и казалось, что наши рассуждения и мысли доставляли ему даже удовольствие и наслаждение[88]. Теперь он себя самого предлагает высоким предметом слова, чтобы мы как можно лучше могли познакомиться с ним, славным не только при жизни, но и по преселении отсюда, а также подражать и следовать его делам и учению.

Действительно, если бы я дерзнул сам взяться за это дело, надеясь на силу своего слова и высоту созерцания[89] (θεωρίας), то это было бы, мне думается, величайшей глупостью с моей стороны и почти сумасшествием, а для имеющих ум я показался бы воображающим о себе слишком много. Даже если я многих превосходил словом и добродетелью, и то не послужило бы мне оправданием, так как предлежащий (предмет повествования) настолько высок, что если бы для изображения его вся существующая ныне у людей сила слова соединилась вместе, и тогда едва ли бы вышло что-нибудь. Но так как вышеестественная жизнь и деяния его были делом обильно излившейся на него благодати, то ее же дело дать и сверхъестественную силу повествованию о нем для удивления потомков и на общую пользу. Глубоко убежденный в этом, а ничуть не по самомнению, я с благими надеждами приступаю к повествованию об этой любомудрой и дивной душе, которая слово считала некоторым образом сопутствующим добродетели и эту прекрасную чету признавала тесно связанной друг с другом; она сама этим дышала и нас этому учила. Поэтому, так как славная жизнь его была необычайным училищем и слова, и добродетели, то и должно рассказать о ней любителям последней далеко, однако, не во всех подробностях, ибо это невозможно как потому, что нет человека, которому были бы известны все его подвиги, так и потому, что невозможно было бы всех их заметить по причине их многочисленности. Мы изложим пока только то, что сами видели или слышали от него или что узнавали от тех, кто его близко и хорошо знал, особенно же то, чему он сам учил и наставлял и о чем любил беседовать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Тоῦ ἀγιωτάτου πατρός ἡμών τοῦ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κυροΰ Φιλόθεου Вίος και πολιτεία του οσίου και Β'εοφόρου πατρος ημών Σάβα τοῦ Νέου τοῦ ἐν τῷ Ἄθω όρει ασκησαντος

2

Разумею главным образом штундизм, русский баптизм, адвентизм, толстовство и т. д.

3

Церковный Вестник. 1914. № 43. С. 1283.

4

Порфирий (Успенский), еп. История Афона: В 3 ч. Ч. III. Отд. втор. СПб., 1892. С. 254. См. также: Сергий (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов Востока. Т. 2. М„1876. С. 538.

5

Παπαμιχαἡλ Г. Ό Άγιος Γρηγόριος ό Παλαμάς Πετρούπολις; ᾿Αλεξάνδρεια. 1911. Σ. 5. См. также: Порфирий (Успенский), еп. История Афона. Ч. III. Отд. втор. С. 211.

6

В это первое патриаршество свое патриарх Филофей посвятил, между прочим, знаменитого русского иерарха свт. Алексия, митрополита Московского (в 1354 г.). Другому великому подвижнику русскому, при. Сергию Радонежскому, патриарх Филофей прислал крест, параманд, схиму и послание с советом устроить общежитие в обители.

7

В библиотеке Св. – Павловского монастыря на Афоне находится служба и житие его в рукописях: Афонский Патерик. Ч. II. М., 1897. С. 461. См. также: Catalogue… by Lambros. № 26. С. 153.

8

PG. Т. 151 (см. у проф. А. И. Лебедева: Исторические очерки состояния Византийско-восточной Церкви от конца XI до середины XV века).

9

PG. Т. 151.

10

Ibid.

11

PG. Т. 151.

12

Ibid.

13

Издано еп. Арсением (Кирилловским). Новгород, 1898.

14

Ανάλεκτα Ίεροσολυμιτικής Σταχυλογίας. Т. V. Σ. 190–359. Ἐν Πετρούπολει.

15

Кроме того, ему же принадлежат «Жития двух вселенских патриархов XIV в., свв. Афанасия I и Исидора I», изданные А. Пападопуло-Керамевсом в 1905 г. Далее жития св. вмч. Димитрия, свт. Григория Паламы, прими. Анисия, св. Февронии, сщмч. Фоки и Германа Святогорца (PG. Т. CXVI, CLI, CL, CLIV); К. Ύριανταφιλλίδοι. Συλλογή ελληνικών ανεκδότων. Βενετία (см.: Афонский Патерик. Ч. II. М., 1897 С. 461).

16

См.: Порфирий (Успенский), еп. История Афона. III. Отд. втор. С. 254.

17

О патриархе Филофее можно читать у византийских историков Иоанна Кантакузина и Никифора Григоры, у Крумбахера (Geschichte der byzantinischen Litteratur. Munchen. S. 107–108), проф. А. П. Лебедева «Исторические очерки состояния Византийско-восточной Церкви от конца XI до середины XV века», ей. Арсения «Три речи к епископу Игнатию с объяснением изречения Притчей: Премудрость созда Себе дом (Притч. 9:1)» (Новгород, 1898).

18

Порфирий (Успенский), еп. История Афона. Ч. III. Отд. втор. С. 173 (Muralt E. Essai de chronoghraphie byzantine. T. II. P. 557).

19

Негропонт, Негропонте (итал. Signoria di Negroponte; букв.: Черный Мост) – средневековое государство крестоносцев, занимавшее остров Эвбея в Эгейском море, возникшее по итогам четвертого Крестового похода. Несмотря на постоянные конфликты с соседями и небольшой размер, просуществовало 265 лет (с 1204 по 1470 г.). – Ред.

20

Лебедев А. П. Исторические очерки состояния Византийско-восточной Церкви от конца XI до половины XV века. М., 1902. С. 92.

21

Арсений, еп. Летопись церковных событий и гражданских. СПб., 1899. С. 493.

22

Прот (греч.) – выборный глава всех монастырей Афона. – Ред.

23

Порфирий (Успенский), еп. История Афона. Ч. III. Отд. втор. С. 176, примеч.

24

’Ιωάννη Καντακουζηνός. Т. 2. Σ. 212–213 (примеч. П. Керамевса).

25

Παπαμιχαἡλ Г. Ό Άγιος Γρηγόριος ό Παλαμάς Πετρούπολις; ᾿Αλεξάνδρεια. 1911. Σ. 14, 17.

26

Манганский монастырь – монашеская обитель в центральной части Константинополя, на берегу Мраморного моря, северо-восточнее древнего акрополя Византия, основанная императором Константином IX Мономахом (1042–1055) до 1045 г. Около 1155 г. в монастырском приюте жил и творил один из самых замечательных византийских поэтов, чье настоящее имя неизвестно, оставшийся в истории с именем Манганский Продром. В 1204 г. во время захвата Константинополя крестоносцами монастырь был разграблен и пришел в запустение. После освобождения в 1261 г. города византийцами на восстановление обители из казны были выделены средства. В XIII–XV вв. монастырю в какой-то степени удалось оправиться от последствий латинского погрома, и он вновь стал местом упокоения представителей высших слоев империи. Известно, что к концу XIV в. монастырю удалось собрать немногие христианские святыни Константинополя, уцелевшие после разграбления города латинянами. Последний период существования монастыря связан с подвижнической деятельностью непримиримого борца с унией святителя Марка, митрополита Ефесского (см.: Византийский словарь: В 2 т. / [сост., общ. ред. К. А. Филатова]. СПб., 2011. Т. 2. С. 18–19). – Ред.

27

Παπαμιχαἡλ Г. Ό Άγιος Γρηγόριος ό Παλαμάς. Σ. λУ, μ.

28

В Ватопедской обители он и похоронен. См.: Г. Σμυρνάκης, Τό Ἅγιον Ὄρος, Ἀθήνα 1903. Σ. 433.

29

Παπαμιχαἡλ Г. Ό Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς (1296–1360). Πετρούπολις; Αλεξάνδρειά. 1911. Σ. 27, 111 и τ. д.

30

Παπαμιχαἡλ Г. Σ. 41.

31

Ibid. Σ. 21.

32

Порфирий (Успенский), еп. История Афона. Ч. III. Отд. перв. С. 133.

33

Творения иже во святых отца нашего аввы Исаака Сирианина. Слово 16. Сергиев Посад, 1911. С. 62.

34

Там же. С. 61.

35

Там же.

36

Там же.

37

Там же. С. 67.

38

Там же.

39

Там же. С. 64.

40

Творения аввы Исаака Сирианина. Слово 16. С. 63.

41

Созерцания этого не нужно смешивать с обыкновенным созерцанием природы (τῶν ὄντων), которое является только подготовительною ступенью к первому или непосредственному (άμεσος θεωρία). См. наст, изд.: Житие Саввы Нового. § 70.

42

Время жизни его до сих пор не определено даже по отношению к столетию, в которое он жил. PG. Т. 150. Col. 992–993.

43

Порфирий (Успенский), еп. История Афона. Ч. III. Отд. нерв. Киев, 1877. С. 144.

44

См.: Meyer Ph. Die Haupturkunden fiir die Geschichte der Athoskloster. Leipzig, 1894. S. 117,145,171,191.

45

Житие иже во святых отца нашего Григория Синаита по рукописи Московской Синодальной библиотеки. Издал И. Помяловский. СПб., 1899. Греч, текст. С. 8–9.

46

Там же. С. 10.

47

Там же. С. 43.

48

Там же. С. 42.

49

Не лишнее при этом заметить, что как прп. Симеон, так и прп. Григорий Синаит вместе с Григорием Паламой считали занятие умной молитвой обязательным не только для аскетов-иноков, но и для мирян.

Сводя их мнения об этом, Паисий Величковский говорит: «Буди же знаемо и сие тебе, добрый рачителю священного сего умного делания, яко не точию в пустыни или уединенном отшельничестве, но наипаче в самых тех великих лаврах и посреди градов сущих, быша учители и множайшие делатели умному сему священнодейству. И чудитися настоит, како святейший патриарх Фотий, от сенаторского чина взят будучи на патриаршество, и не сущ монах, обучися на таком высоком степени умному сему деланию и толико преуспе, яко сияти лицу его, аки второму Моисеови, от сущия в нем благодати Святого Духа, рече святой Симеон Селунский». На возражения об опасности впасть при этом в прелесть старец говорит, что опасно раньше времени усиливаться достигнуть «зрительной» или «духовной» молитвы, которой, по словам еще Исаака Сирина, достигает «от тмы един». «Довольно бо, довольно нам, страстным, – заключает он, – поне след умного безмолвия познати, еже есть делательная молитва, ею же прилоги вражии и злые помыслы прогоними бывают от сердца» (Житие и писания молдавского старца Паисия Величковского. М., 1847. С. 77, 80). Такого же мнения об умной молитве, как обязанности мирян, держится и преосвященный Феофан (см. его Письма о христианской и духовной жизни).