Полная версия

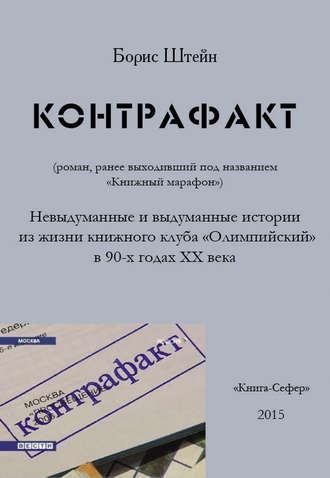

Контрафакт

– Помните, как у Горького начинается рассказ «Мальва»? Море – смеялось.

Эмма посмотрела на него внимательно, потом подошла к топчану, достала спрятанный в одежде фотоаппарат и, поставив нового знакомого у самого уреза воды, навела на него объектив. Сделав снимок, сказала:

– Помните, у Хемингуэя называется рассказ: «Давид и море»?

Здесь уместно прервать повествование, ибо описание развития курортного романа может показаться банальным, а стало быть, скучным, или того хуже: может вызвать постыдное любопытство подглядывающего в замочную скважину. Что же касается декораций, в которых Эмма и Давид узнавали лучшие стороны друг друга, как-то: домик Чехова в Гурзуфе, дендрарий в Ботаническом саду, Бахчисарайский фонтан, Афонские пещеры, то их описание легко найти в любом путеводителе по Крыму. Писателю же стыдно повторяться. А насчет развития отношений одно можно сказать: раз уж герои заговорили цитатами, то позволительно и нам процитировать, скажем, лаконичного поэта Владимира Вишневского:

«Они друг другом не пренебрегали!»

Шучу-шучу. А почему бы и не пошутить под крымским солнышком? Серьезного-то еще будет – о-го-го! Рынок, бизнес, кредиты, инвестиции…

А пока что – одни шутки, одни робкие ласки, одна безмятежность.

Ведь море действительно смеялось!

Снежным декабрьским днем 1990 года Леонид Петрович Егоров ехал в троллейбусе по прямому до утомительности Дмитровскому шоссе. Он внимательно считал остановки, загибая пальцы. Леонид Петрович прожил в Москве менее года. Города не знал и боялся проехать место назначения. Он ехал, вглядываясь в невеселый городской пейзаж, и сжимал подмышкой плоскую папку искусственной кожи с поблекшим золотым тиснением: «Участнику совещания писателей, пишущих на темы о жизни пограничников».

Было. Было такое совещание, и проходило оно в Латвии, в доме творчества писателей «Дубулты». Всех участников обеспечили тогда отдельными номерами с удобствами и поставили на курортное котловое довольствие. Леонид Петрович ни при какой погоде не описывал пограничников, но эстонская писательская организация послала именно его, потому что никто из писателей-эстонцев ехать не пожелал, а Леонид Петрович согласился. Тем более что в прошлом он был морским офицером. Считалось, что это где-то близко… После не оставшихся в памяти докладов был устроен шикарный прием, который как раз в памяти и остался. Впрочем, все это позади, в прошлой жизни, в другом месте и в другом времени. Можно даже сказать, что за кормой у Леонида Петровича осталось две жизни: первая – военно-морская служба и первый брак, вторая – какая-никакая литературная карьера и второй брак. Это – было. А что будет? Будет девятая остановка, на которой он сойдет и отправится в дом пионеров на встречу с учащимися пятых, шестых и седьмых классов.

По стране металась перестройка. Но Советский Союз еще не распался, и Бюро пропаганды художественной литературы при Союзе писателей пока еще функционировало, поддерживая творцов материально. По крайней мере в Москве. Самое смешное, что сойти на девятой остановке не получилось. Он не прозевал ее, нет, и двинулся, было выйти, но на его пути у самых дверей стояла внушительных размеров дама, которая, казалось, тоже готовилась к высадке, а на самом деле выходить не собиралась. Оттолкнуть ее или хотя бы мягко, но решительно отодвинуть рукой Леонид Петрович положительно не мог. Тридцать лет в спокойной и элегантной Эстонии очертили в его сознании рамки, за которые заходить нельзя. Он сам не выносил, когда в броуновском движении толпы кто-нибудь отодвигал его, как предмет, не позволял подобного и себе. И пока строил фразу, что-то начинающееся с извинения, транспортное средство подкатило к тротуару, и двери отворились. Дама запоздало отодвинулась, Леонид Петрович попытался выйти, уже и ногу занес над ступенькой, но был бесцеремонно смят и отброшен назад хлынувшей с остановки толпой. Двери закрылись – троллейбус тронулся. Потом пришлось обратно трусить рысцой, чтобы не опоздать к часу, указанному в путевке. Что поделать – Леонид Петрович в Москве жил недавно и воистину города не знал.

У дверей Дома пионеров его встретили и отвели в читальный зал. Ребят привели много – не менее пяти классов. Они сидели на стульях, на столах и даже на подоконниках. Учителя оглядывали их, как командиры свое войско перед сражением. В общем и целом народ вел себя дисциплинированно, хоть и видно было, что томился в ожидании.

Леонид Петрович был уверен, что через минуту завладеет вниманием школьников. Он умел выступать и любил это дело, потому что был нескучным писателем и нескучным человеком. И – любил аудиторию. Вот и сейчас он всматривался в лица школьников, и они ему нравились.

– Ребята, – представился Леонид Петрович. – Меня зовут Леонид Петрович Егоров. Я – писатель. Я пишу рассказы и стихи. Поговорим сначала о стихах. Я сочиняю их часто на ходу, для этого нужны две вещи: образ и чувство ритма. Образ – это дело такое: зависит от человека, от его впечатлительности и таланта, а чувство ритма есть практически у каждого. Вот сейчас мы это проверим. У меня есть одно детское стихотворение. Я сам про себя произношу его в очень четком ритме. В таком же четком ритме я буду его читать. И всякий раз, когда я сделаю паузу, вы будете отбивать ритм ногами: раз, два, три, четыре – четыре раза. Начали?

– Начали, – нестройно ответила аудитория.

Леонид Петрович отбил четыре такта ногой и принялся за дело:

На тротуаре возле бани (раз, два, три, четыре)Играл баран на барабане (раз, два, три, четыре).Играл баран на барабане, (раз, два, три, четыре),Висевшем на боку. (раз, два, три, четыре).На старой вывеске «Аптека» (раз, два, три, четыре)Сидел товарищ Кукарека (раз, два, три, четыре)…Грохот стоял неимоверный. Народ оживился, учителя не знали сначала, как реагировать: положительно или отрицательно. Но авторитет члена Союза писателей был в то время еще высок, и учительницы заулыбались, а некоторые стали даже тихонько – раз, два, три, четыре – подстукивать ногами. А Леонид Петрович продолжал:

– Сидел товарищ Кукарека (раз, два, три, четыре) И пел…

Он протянул руки, приглашая школьников продолжить строчку.

– Ку-ка-ре-ку! – нестройно закричали школьники. – Ку-ка-ре-ку!

Кто-то не растерялся, приложил ко рту сложенные ладони и прокукарекал по-петушиному. Народ смеялся.

Но Леонид Петрович не отпускал вожжи, продолжал направлять освобожденную энергию в русло четырех тактов.

А воробей купался в луже, (раз, два, три, четыре)К тому же прыгал неуклюже, (раз, два, три, четыре)К тому же прыгал неуклюже, (раз, два, три, четыре),Одолевая страх. (раз, два, три, четыре).После этих строк Леонид Петрович сделал, как дирижер, утишающий жест, и народ стал топать все тише и тише. Когда легли большие тени…

И последние строчки он прочитал уже в полной тишине:

Все увидали что олени…Что солнце круглое олениПроносят на рогах…Контраст между бездумной ритмикой и романтическим образом, вдруг возникшим в наступившей тишине, произвел на школьников большое впечатление, и они хлопали Леониду Петровичу совершенно искренне и – смеясь. А Леонид Петрович аплодировал им. И было единение.

– Когда я понял, что окончательно влюбился, – сказал Леонид Петрович, постепенно переставая хлопать, но продолжая улыбаться. Школьники притихли, а Леонид Петрович продолжал: – Когда я понял, что окончательнов любился в Катьку-мотогонщицу, начиналась весна и заканчивалась третья четверть…

Так начинался один из его рассказов – он знал его наизусть. Он вообще знал наизусть несколько своих рассказов – более десятка, и на выступлениях всегда читал только их, не выпуская из поля зрения аудиторию. Реакция аудитории подсказывала, какой где применить прием: где – паузу, где возвысить голос, где – понизить.

Рассказ этот был Леонидом Петровичем обкатан неоднократно, и он точно знал, где публика засмеется, а где притихнет и задумается. Например, все всегда смеялись в первый раз вот в этом месте: «И тогда мой товарищ Генрих сказал мне: “А ты сходи с ней в ресторан”. Я покраснел от волнения и спросил: “А зачем?”»

И вот в этом: «У меня были часы, которые мне не разрешали носить в школу, потому что своим громким тиканьем они мешали вести урок». И дальше: «У Генриха был велосипед, который древностью происхождения мог свободно потягаться с моими часами. Достоинство его заключалось в том, что он был выкрашен небесно-голубой эмалью, а недостаток – в том, что у него отсутствовало переднее колесо. Однажды Генрих дал его покататься одному отважному человеку и получил обратно в таком неполном виде».

И два момента из сцены в ресторане. Первый: «“Это хорошее вино”, – сказала Катя. Я не стал спорить, хотя мне лично больше понравился салат». И второй: «Я был плохим танцором, но старательным. Я так старался, что один раз даже наступил сам себе на ногу…» И податливые московские школьники дружно смеялись, и притихли, когда Леонид Петрович прочитал завершающую фразу: «Да. Горьким было вино моего первого ресторанного вечера. И все-таки… какая все-таки прелесть в танцующей женщине, даже если она танцует в далеком тупичке нашей памяти».

Под конец своего выступления Леонид Петрович, уже размягченный теплым приемом, сказал:

– Ну, расскажите теперь вы мне, каких писателей любите.

– Вас любим, – не растерялись школьники.

– Да нет, – отмахнулся скромный Леонид Петрович. – Я о другом спрашиваю: кто, например, любит Пушкина, кто – Лермонтова, кто, скажем, – Майна Рида, а кто – Марка Твена.

Одна девочка подняла руку и бойко доложила:

– А Пушкина и Лермонтова мы только в восьмом классе будем проходить.

Съели.

– Ну ладно, – вздохнул Леонид Петрович, – давайте зайдем с другой стороны. Кто написал «Ромео и Джульетту»? Слыхали о Ромео и Джульетте?

– Слыхали! – послышались голоса. – Они, это самое, любили, а ихние родители, ну, как его, были против.

– А кто написал?

Учителя смущенно поглядывали то на писателя, то на своих учеников. Тогда Леонид Петрович предпринял очень сомнительный с точки зрения педагогики шаг. Он достал из бумажника рубль, поднял его высоко и заявил, улыбаясь:

– «Три мушкетера». Кто первый назовет автора «Трех мушкетеров», тот получит рубль. (Уместно напомнить, что вход в метро стоил тогда пять копеек.)

– Ну! – подзадоривал он ребят. Считаю до трех и прячу рубль в бумажник. Раз… два…

– Не прячьте, не прячьте! – вдруг закричала одна девочка, ерзая на стуле и поднимая руку. – Сейчас вспомню! Вспомнила! Это – Боярский.

Вот оно как.

Ну что ж, Леонид Петрович не стал укорять детей за невежество, а рассказал им вкратце и о Дюма, и о Шекспире.

Выступление задержалось, но никто не следил за временем: ни дети, ни их наставники, ни сам Леонид Петрович. Провожали его тепло. В путевке написали массу комплиментов. Ему всегда писали в путевках благодарности, где бы он ни выступал: в школах, пионерских лагерях, зимних домах отдыха перед пенсионерами. Он не отказывался ни от чего, и с любой публикой умел найти общий язык. Поэтому бюро охотно выписывало ему путевки и педантично оплачивало их – по семнадцать восемьдесят за выступление. Худо-бедно, а под двести в месяц набегало. Это, собственно, и был его заработок в Москве. Свою военную пенсию он аккуратно высылал в Таллинн – прежней семье.

Толстый человек Вова Блинов сидел на кухне, на мягком, обитом кожей угловом диванчике и слушал анекдоты. На дворе стоял жаркий август, окно было распахнуто, и он с разрешения хозяина курил, пуская дым на улицу. А хозяин квартиры как раз и рассказывал анекдоты, порой подливая Вове коньячка, а женщинам – вина.

– А вот старый анекдот, – говорил он, смеясь глазами. – Значит, так. Едут в купе молодая леди, пожилая леди, чех и немец. Поезд зашел в тупик, стало темно, раздался звук поцелуя и звук пощечины. Теперь главное: что каждый из них подумал. Молодая леди подумала: «Почему он поцеловал ее, а не меня? Я же моложе и привлекательнее…» Пожилая леди подумала: «Молодец девочка, умеет за себя постоять!» Немец подумал: «Черт возьми! Чех поцеловал, а я получил пощечину!» А чех подумал: «Ай да я! Поцеловал себе руку, дал немцу по морде и вышел сухим из воды!»

Женщины охнули и зашлись смехом. Эмма изумилась:

– Ты мне этого не рассказывал!

– Я много чего тебе не рассказывал, – посмеиваясь, отвечал ее муж. – Ты со мной три года. А у меня запасов лет на двадцать!

Вове было не смешно. Он, конечно, за компанию как-то отреагировал: изобразил на лице подобие улыбки и выдал скупое «гы-гы». Но абсолютно безрадостно. Между тем неправильно было бы заподозрить его в негибкости ума и неспособности понять шутку. Да понимал он, понимал, в чем тут юмор, и картинку эту карикатурную представил со всей живостью. Но ему было не до смеха. Он ведь, строго говоря, приехал сюда за пятьсот верст не анекдоты слушать, а совсем наоборот – поговорить о возможностях переезда в Москву. Но гостевание подходило к концу, а вырулить на нужную тему все никак не получалось.

Тут хозяин застолья, словно угадав Вовины терзания, налил всем по последней. Скоренько произнес незначительный тост и спровадил женщин в комнаты, сказав:

– Эммочка, покажи сестре наши крымские фотографии…

Вот оно что! – смекнет догадливый читатель. – Так это, стало быть, Давид, тот самый, что играл в шахматы на Гурзуфском пляже! А его недавняя жена как раз и есть свояченица толстого человека Вовы Блинова!

Догадливый читатель может оказаться и привередливым: «Что это все персонажи, в кого ни ткни, все поголовно – из одного и того же захолустья!» Тут позволительно поспорить и, если хотите, оправдаться. Во-первых, не все. Многие, спору нет. Но не все. Во-вторых, автор не ездил за ними туда, в частный сектор города Братство. Они сами, сами поприбывали в Москву и повстречались автору на его нелегком пути. Но и тягу эту из периферии в центр осуждать не следует. В эпоху перемен особенно явственно проступает неравенство возможностей для человека в центре и человека в удалении. Возможности эти уменьшаются прямо пропорционально расстоянию от центральной точки, в нашем случае – от Красной площади. Менее энергичные мирятся с тем, что есть, следуя пословице: «Где родился, там и сгодился». А те, в ком клокочет чувство неудовлетворенности, отрываются от родимой печки и устремляются в столицу, подгоняемые ветром нетерпения. А там уж – кому как пофартит и кто за что уцепится. И они прибывают в вожделенный город, расторопные, лишенные вялости и лени, и пробивают своим упорством стену отчуждения, пренебрежения, порой и презрения, которая вырастает на их пути. Пробивают… кому удается. И тут уж, пробив и достигнув, они опережают конкурентов – коренных и потомственных жителей столицы, не привыкших так отчаянно бороться. Вспомним так любимого автором д’Артаньяна (Дюма, Дюма написал «Трех мушкетеров», Дюма-отец, отнюдь не Михаил Боярский!) Да, вспомним в связи с этими рассуждениями пламенного гасконца, покорившего Париж! Вспомним и великого сказочника Ганса Христиана Андерсена, пришедшего в Копенгаген с острова Оденсе пешком, с рыбным обозом. Да и наш Михаил Васильевич не в столицах родился и тоже пешком притопал из Архангельской глубинки. А переберите новых бизнесменов низшего звена и средней руки: кто с Украины прорвался, кто – из Белоруссии, кто, например, из города Ангарска Иркутской области, кто из Прибалтики. Но больше всего все-таки с Украины. Стало быть, не стоит пенять за это автору – он только отражает в меру своих способностей жизненную тенденцию.

Однако погоним же дальше медлительный сюжет.

Итак, когда мужчины остались одни на гостеприимной кухне, Давид спросил без обиняков:

– Какое дело у тебя, Вова?

– Давид, я решил перебраться в Москву. Расскажи, как тут насчет работы.

– Не в работе дело, – быстро сказал Давид. – В Москве только ленивый сидит без работы. Дело в жилье. У тебя что там в Братстве? Дом?

– Дом, – ответил Вова, – пятистенка.

Давид подумал и сказал:

– Это не вариант. – Потом спросил. – А из милиции уйдешь?

– Ясное дело, – ответил Вова и даже пожал плечами.

– Правильно, уйди. Но уйди красиво: по семейным обстоятельствам. Возьми хорошую характеристику. Дадут хорошую?

– Да, дадут, – ответил толстый человек. А про себя подумал: «Одной бутылкой здесь не обойтись!» – Дадут, конечно, а зачем?

– Затем, что в Москве тоже поступишь в милицию.

– В милицию в Москве? Да это шило на мыло.

Давид засмеялся:

– Ну ты даешь, Вова! Ты думаешь, что сразу начнешь загребать лопатой? С чего? Что ты умеешь? Баранку крутить? Этим здесь никого не удивишь. Или у тебя есть просчитанная бизнес-идея? И начальный капитал? Нет, на харчи ты, конечно, заработаешь, а на съем квартиры, увы! Ты же стремишься в Москву – не в Третьяковскую галерею и не в Оперный театр. Так?

– Так, – кивнул Вова.

– А делать деньги. Так?

– Ну, так.

– Вот и начни с милиции.

– Взятки брать? – Напрямую спросил Вова.

– Не знаю, не знаю, – скороговоркой ответил Давид. – Брать – не брать. Не в этом дело. Поставят тебя объект охранять – какие взятки?

– А что тогда? – удивился толстый человек Вова Блинов.

– Общежитие, общежитие. Нужно устроиться с семейным общежитием. Я помогу. – Он стал серьезным и внимательно посмотрел на Вову. – Первое, с чего ты начнешь, примешь российское гражданство. Только не знаю, как это сделать: в Киеве, в Российском посольстве, или в Москве. Не знаю. Ты по паспорту кто: русский или украинец?

– Русские мы, – солидно сказал Блинов.

– Вот и хорошо. Где, как – тебе там из милиции видней. Если у тебя это несложное дело не получится, то и ничего не получится. Понял?

Вова подобрал губу и энергично сказал:

– Понял. Давай четыре капли на удачу.

Давид плеснул Вове коньяку, себе какой-то шипучки и поднял бокал:

– На удачу.

«Не зря приперся, – подумал Вова. – Мы свое возьмем!» – Он посмотрел на часы – у него были «Командирские». Пора было собираться. До вечернего поезда оставалось всего ничего.

«Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас, сразу обоих». Леонид Петрович часто повторял про себя эту фразу, поразительно точно составленную Михаилом Афанасьевичем Булгаковым. И когда задумывался, представлял даже не первую встречу Мастера с Маргаритой, которая несла в руках желтые мимозы, и не простодушное «я розы люблю», сразу разрушившее стену между двумя незнакомыми людьми, – он представлял, как душевнобольной Мастер ровным голосом рассказывает об этом душевнобольному Ивану Бездомному. И еще вспоминал эскадренный миноносец «Озаренный», где офицеры в очередь читали журнал «Москва» с сокращенным текстом великого романа. Какой это был год? 66-й? 68-й? Он никак не мог теперь вспомнить. Надо, надо сходить в библиотеку, посмотреть… Но не получалось. Жизнь в Москве требовала интенсивных телодвижений для поддержания жизни. Времени – не хватало. Нет, не по таланту, разумеется, а по расстановке фигур он сравнивал себя с Мастером. Его Маргаритой была Марина, они съехались – Марина из Полтавы, Леонид Петрович – из Таллинна, чтобы угнездиться здесь, в десятиметровой малогабаритной квартирке на Преображенке, принадлежавшей незнакомому им больному человеку, уже не первый год обретавшемуся в клинике. Квартирку сдавала его сестра. Марина и Леонид Петрович – оба оставили свои семьи ради друг друга. И Леонид Петрович был уверен, что Марина полюбила прежде всего его внутренний мир, его стихи и прозу. Можно надеяться, что он не ошибался. И если Маргарита вдохновенно следила за движением романа о Понтии Пилате, то Марина пошла дальше: она перепечатывала все сочиняемое Леонидом Петровичем на видавшей виды «Эрике», причем делала это, извините великодушно за натурализм, сидя на крышке унитаза в миниатюрном санузле. Потому что в комнате вели какую-то жизнь то Леонид Петрович, то Маринин пятилетний сынишка, то оба вместе.

Михаил Афанасьевич окунул своих героев в Добро и Зло, в Мгновение и Вечность. И чтобы не отвлекать от высоких категорий, он избавил их от низких житейских хлопот: Маргарита оказалась женой нелюбимого, но благородного и весьма обеспеченного ученого-специалиста, принадлежавшего к советской элите. Она не имела детей, зато имела домработницу, и отсутствие забот о хлебе насущном позволяло ей полностью отдаться устремлениям духа. Мастеру же великодушный автор подарил выигрыш по облигации в сто тысяч рублей, и он смог уйти со службы и реализовать потенциал художника и эрудита. Леонид же Петрович со своей Мариной тонули в перестроечной Москве, как лягушки в сметане, и, как усердные лягушки, колотили, колотили лапками белую жижу, сбивая масло, чтобы вылезти наверх и глотнуть воздуха. Это было время голых прилавков и продовольственных талонов. В Литфонде Леонид Петрович получал привилегированный талон, по нему отпускали колбасу, муку, крупу, сахар, масло и другие отсутствующие в свободной продаже продукты. Все это можно было купить не где попало, а только в магазине на бульваре Рокоссовского, куда его прикрепили. Леонид Петрович и Марина называли этот магазин «кормушкой». «Кормушка» обслуживала кроме Литфонда, Худфонд и Общество слепых. Поэтому в очереди, хвост которой шевелился непосредственно на бульваре, смешивались писатели, художники и полуслепые люди. Иногда попадались и слепые с детьми-поводырями. Писатели, художники и слепые в одной очереди – здесь, согласитесь, было что-то символическое.

Больше ничего некогда могущественный Литфонд сделать для Леонида Петровича не мог. Так, например, очень быстро растаяли слабые надежды на комнату в коммуналке: литфондовский жилой фонд взяли под контроль городские власти. Рухнули надежды и на издания книг. Он приехал в Москву с двумя рукописями прозы, предложил двум издательствам. Рукописи по инерции были отданы рецензентам, и рецензии писались, и люди получали какую-то копейку за свою, уже ненужную работу. Ненужную, потому что вдруг оказалось, что бумаги в издательствах нет и все хлопоты напрасны.

Однажды Леонид Петрович зашел в дом печати на Красной Пресне и стал предлагать свои услуги во всех расположенных там редакциях. Ему удалось получить заказы на театральные рецензии в «Московской правде» и «Вечерней Москве». Это была приятная работа. Он приходил в театр, обращался к администрации, его усаживали на удобное место, давали программку, потом спрашивали, как понравилось. Леонид Петрович не делал тайны из своих впечатлений – отвечал, как чувствовал, так же и писал. Когда Булат Окуджава сочинил свою песню: «Каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит, как он слышит, так и пишет, не стараясь угодить…», когда она дошла до ушей Леонида Петровича, она абсолютно легла ему на душу. В особенности вот эти, приведенные только что слова. Леонид Петрович знал всю песню наизусть и, не имея музыкального слуха, часто пел ее про себя, а когда никого не было, то и вслух. «В склянке черного стекла – так она начиналась – из-под импортного пива роза красная цвела гордо и неторопливо…» И, когда умер Булат Шалвович и прощание с телом состоялось, конечно же, на Арбате, в театре Вахтангова, Леонид Петрович пошел на Арбат, неся в руке одинокую розу. Покупая розу у станции метро «Баррикадная», он сказал:

– Дайте самую красивую – на гроб Булату Окуджаве.

– На гроб полагается две, – заметила продавщица.

– Я знаю, – ответил Леонид Петрович, – но у Окуджавы есть песня про одну розу. Так что дайте мне одну. – И потом, уже продвигаясь черепашьим шагом в очереди, которая тянулась по Арбату до Садового кольца, Леонид Петрович заметил, что многие из его сверстников тоже пришли с одним цветком.

Театральные рецензии Леонида Петровича стали появляться в обеих газетах, но не часто, и гонорары приносили скромные. В поисках заработка Леонид Петрович немало пообивал порогов и в результате зацепился в детской редакции радио, где с большим, надо сказать, удовольствием сочинял тексты песен для инсценировок сказок Гауфа и Андерсена. Эта работа легко сочеталась с поездками на литературные встречи. Сидя (или стоя) в троллейбусе, метро или вагоне электрички, он крутил в голове ритмическую сетку, наполняя ее словами, и, дождавшись конца движения, тут же заносил сочиненное в рабочую тетрадь, подложив под нее старую папку участника совещания писателей, пишущих на темы о жизни пограничников.

Марина тем временем благоустраивала жилье. Денег на мебель не было никаких. А между тем было необходимо что-то в чем-то держать. Она приносила пустые картонные коробки из-под фруктов, сигарет и других товаров, как-то их пристраивала одну на другую, склеивала, и получалось что-то вроде шкафчиков, даже со створками.

Москва между тем кипела и бурлила: митинги, шествия, политические споры до хрипоты и до темноты на Пушкинской площади возле редакции «Московских новостей». О, эти «Московские новости» начала девяностых! Они переходили все мыслимые границы! Они просто-напросто рассказывали все, как было, как бы ужасно ни обстояло дело. «Огонек» и «Московские новости» не оставляли иллюзий относительно недавнего прошлого.