Полная версия

Как рождается гравитация

Крафон Земли, как и солнечный фотон, отстреливается в зону наименьшей плотности электромагнитного эфира данного тела (пространства) по вектору наименьшей энергии (температуры). В момент отстрела происходит антиотдача, т. е. новоявленный крафон дергает своим импульсом, в данном случае Землю, по вектору своего полета «вперед за снарядом».

Это и есть элементарный импульс гравитации приемника. Приемник становится генератором гравитационных импульсов.

Сумма импульсов всех отлетающих крафонов создает непрерывное (фотонно-квантовое) притяжение Земли к Солнцу и составляет вторую половину силы гравитации – силу гравитации приемника.

Fr=1/2 ∑ pr (2.12)Где, pr – импульс (квант) приемника.

Тогда полная, общая сила притяжения между источником и приемником будет равна:

Fg=Fs+Fr (2.13)Fs – сила гравитации источника, Fr – сила гравитации приемника.

Силы гравитации источника и приемника – это интегральное действие фотонов источника (Солнца) и крафонов приемников (планет). Эти силы удерживают планеты на орбитах движения вокруг звезды.

Еще раз акцентирую внимание читателей: чтобы удерживать планетарную систему, нужна огромная энергия. У Солнца нет более мощной энергии, чем энергия излучения в виде фотонов, которая без потерь передается на огромные расстояния. Вот эта фотонная энергия интегрально трансформируется в силу притяжения!

Без энергии нет движения! Только благодаря звездам возникает вечное движение энергии в природе.

В земных условиях обмен крафонами идет непрерывно, так как в любой момент времени, в любой зоне вещества (предмета) всегда имеется температурная разность (разность тепловых потенциалов). Данная разность порождает ЭМВ для выравнивания теплового и гравитационного потенциала, создавая между телами притяжение. Наиболее нагретые тела, охлаждаясь, отдают свою энергию менее нагретым, выравнивая температуру с окружающей средой. На бытовом языке можно сказать, что любое тело стремится к охлаждению, а значит – к притяжению. Потеря энергии на охлаждение – это и есть энергия, затраченная на гравитацию!

Земля, обладая огромной энергией, непрерывно мониторит окружающее ее пространство, испуская колоссальное количество гравитационных (тепловых) волн, таким способом удерживает все материальное, что находится на ней и вокруг нее, создавая ускорение свободного падения и придавая телам соответствующий вес.

Природа всегда стремится к состоянию наименьшей энергии, наименьшей гравитации и наименьшей энтропии.

Гравитация – это фотонно-квантовая переброска энергии от источника к приемнику, от приемника к источнику! Приемник, в свою очередь, становится генератором энергии, которую отдает (перебрасывает) ее другим телам.

Краткие выводы

• Каждый солнечный фотон в момент старта создает механический импульс от источника (Солнца) к приемнику.

• В момент поглощения фотона атом любой планеты получает квант притяжения к источнику – это первая составляющая силы гравитации.

• Приемник (Земля) получает механический импульс после генерации собственного крафона по направлению вектора отлета – вторая составляющая гравитации. Приемник – генератор гравитации.

• Интегральное действие импульсов фотонов и крафонов создает Всемирное тяготение.

• Действие гравитации – это фотонная переброска энергии от одного тела к другому, сопровождающаяся импульсами притяжения.

• Теплота вездесуща, теплота порождает гравитацию!

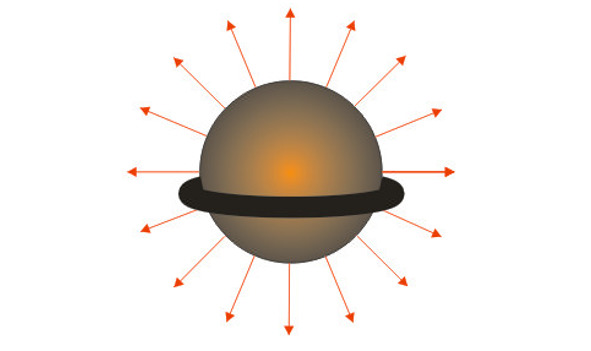

Поскольку излучение единичного шарика (излучателя) квантовано, т. е. шарик испускает по одному кванту излучения, то доминирующий вектор гравитации приемника будет направлен по нормали, перпендикулярно плоскости касательной Земли.

2.7. Расширение тел

2.7.1. Расширение тел при нагревании

В атоме нет фотонов гравитации,

но в каждом физическом теле их

несметное количество!

При нагревании размеры тел увеличиваются, при охлаждении – уменьшаются. Что тут лишний раз объяснять, не в каменном веке живем, все грамотные. С данным явлением мы сталкиваемся каждый день на своей кухне. А если это явление такое распространенное, то и объяснить его должен каждый гражданин, так как все изучали физику в школе.

Прекрасно!

Но, оказывается, не все так однозначно, понятно и ясно в существующих теориях. Самое неясное в том, что не выявлена сила, которая с легкостью увеличивает (уменьшает) размеры тел при изменении их температуры.

Рис. 2.6. Нагретый стальной шар не проходит в кольцо, а холодный – свободно проваливается.

Согласно молекулярно-кинетической теории, изменение объема тел при изменении температуры объясняется следующим образом. При нагревании тела увеличивается скорость движения его частичек (атомов, ионов, молекул), столкновение и действие их друг на друга становятся более сильными. В результате увеличиваются междумолекулярные промежутки. Это проявляется увеличением объема тела.

И снова прекрасно! Но как могут столкнуться атомы, когда они жестко связаны, к примеру, в кристаллах?

Согласно существующим теориям, расширение тел происходит потому, что столкновения молекул и атомов между собой (ангармонические колебания) раздвигают границы нагреваемого тела. Чем выше температура тела, тем больше столкновений.

Но есть маленький вопрос: что заставляет молекулы и атомы увеличивать скорость движения? Температура? Теплота? Тогда как они это делают? Физика оставляет это объяснение за скобками теории теплоты.

В такой ситуации пытался разобраться А. И. Ботуленко, который провел обширный анализ термического расширения твердых тел на примере стекла. В своем исследовании он отмечает следующее: «В идеальной решетке атомы должны занимать постоянные места». И далее, более категорично: «Модель теплового расширения твердых тел за счет ангармонических колебаний атомов является фантазией физиков-теоретиков, а попросту говоря, выдумкой, отбросившей науку назад на долгие годы от правильного понимания теплового расширения тел» [5].

Объяснение автора сводится к следующему: «Таким образом, при нагревании твердых тел увеличиваются геометрические размеры атомов, и в связи с ослаблением химических связей растет расстояние между центрами соседних атомов (ионов), что приводит к их тепловому расширению» [Там же].

Несмотря на обнаженную проблему, уважаемый автор также не смог найти ту силу, которая растягивает и сжимает твердые тела. В принципе автора понять можно, так как в физике нет адекватной теории расширения тел при нагревании.

Если следовать в русле классической физики, следует принять, что толкающиеся молекулы внутри тела увеличивают объем и тем самым увеличивают его внутреннее давление. Но тогда внешняя оболочка, если мы говорим о твердом теле, под действием этого давления должна треснуть! Я сейчас указываю на тела, нагреваемые искусственно изнутри, например, печь, электрическая лампа накаливания.

Если оболочку твердого тела, выполненную из твердого неэластичного материала, внутренние силы пытаются расширить вопреки ее воле, то она должна потрескаться. Но такого на практике не наблюдается, тогда как понять этот парадокс? Ни одно тело, ни один предмет при нагревании (в пределах допустимых температур) – не трескается! Чем объяснить данное явление?

2.7.2. Расширение тел за счет электромагнитного излучения

А объяснить можно только одним: оболочка не испытывает внутреннего давления. Оболочка сама, в первую или во вторую очередь, расширяется. С помощью каких сил она может расшириться и растянуться?

Ответ: оболочка растягивается электромагнитным излучением. Можно уточнить, что она растягивается гравитационными силами. (Смех в зале и в автора полетели перезрелые помидоры.)

Что? Я что-то не то сказал?

Нет, я не оговорился, всякое тело расширяется именно с помощью гравитационных сил. Что это за силы? Под действием источника теплоты, неважно какого, температура тела повышается, в результате увеличивается количество крафонов (красных фотонов) электромагнитного теплового излучения. Крафоны все больше раскачивают атомы в кристаллической решетке. Возникает возрастающий градиент (разность температур) между данным телом и окружающей средой, соответственно, увеличивается электромагнитное излучение данного тела в окружающее пространство. Сказать короче, увеличивается количество излучающих крафонов, т. е. нагретое тело спешит охладиться. Данное излучение принимают окружающие предметы, которые тоже нагреваются и начинают больше излучать уже свои красные фотоны. Между телами всегда идет взаимообмен крафонами – взаимообмен гравитационным взаимодействием.

Излучение в окружающую среду (пространство), здесь всем и всякому понятно, происходит через внешние границы данного тела, т. е. через его оболочку.

Каждая вылетающая электромагнитная волна (фотон, крафон) под действием эффекта «придачи» дергает импульсом гравитации оболочку тела на себя, тем самым оттягивает, расширяет его внешние границы (см. предыдущие разделы). Не совсем точно выразился, вылетающий крафон дергает импульсом не оболочку, а электромагнитный эфир, из которого и состоит данная оболочка. Чем больше нагревается тело, тем больше крафонов вылетает из его оболочки, тем больше растягивается тело и соответственно увеличивается его объем.

Сумма всех импульсов отлетающих крафонов создает силу, растягивающую поверхность тела.

F=∑n hν/c.n – количество крафонов

hν/c – импульс фотона.

Отлетающим крафонам излучения безразлично присутствие или отсутствие окружающих предметов. Крафоны вылетают нормально поверхности тела в направлении пространства, где присутствует разность температур, и в большем количестве, где эта разность наибольшая. Таким образом, происходит быстрое выравнивание температурных потенциалов нагретого тела с окружающим миром.

2.7.3. Лампочка Ильича

Поэкспериментируем с уже упомянутой электрической лампой накаливания. В идеологических учебниках прошлого века ее красиво величали «лампочка Ильича». У данной лампочки нагреватель в виде спирали находится внутри стеклянной колбы. Вкрутим ее в патрон люстры и включим в сеть. Вольфрамовая спираль за счет большого сопротивления электрическому току очень быстро, почти мгновенно, нагревается до белого свечения, порядка 3000о С. Теплота спирали, за счет радиационного излучения и частично конвективного перемешивания инертного газа, передается внутренней стенке стеклянной колбы.

Теперь смотрим внимательно. Если расширение тел при их нагревании происходит только за счет увеличения орбит атомов и молекул, то внутренняя оболочка колбы стекла быстро бы расширилась, а внешняя оболочка при этом получила бы сильное напряжение. В действительности так и происходит, первые лампы у изобретателя Эдисона просто взрывались.

По мере совершенствования технологии удалось избавиться от этого неприятного явления. Лампочки перестали взрываться. Лампочка не взрывается только потому, что электромагнитное излучение очень быстро проходит через тонкую стенку стекла и с помощью отлетающих крафонов растягивает стеклянную колбу в целом, увеличивая ее в объеме.

Стекло весьма хрупкий материал, но при расширении, увеличении размеров, как видите, не превращается в осколки.

Хочу обратить внимание читателей еще на один факт.

Молекулы и атомы в веществах и телах не толкаются, они вообще не сталкиваются, иначе кристаллических тел не существовало бы в природе. Атомы в кристаллической решетке колеблются около своего центра равновесия. Например, атомы в металлах расположены на расстоянии от 1 до 7 Å (Ангстрем,1 Å=10—10 м). Предположим, что амплитуда этих колебаний достигнет максимума 1 Å (что невозможно), тогда тело должно расшириться на 1 Å в трех измерениях. Парадоксальный вывод: все кристаллические тела имели бы одинаковое расширение, равное 2 ангстрема.

На практике мы видим несравнимую картину.

Проверим на железном прутке длиной l=1м, нагретом от 0о до 100о С.

При изменении температуры от t0 до t происходит увеличение длины l на ∆l.

∆l=λ (t0-t) l∆l=10,2·10—6 К-1·100 К·1м=1,2 ммгде λ=10,2·10—6 К-1 – коэффициент линейного расширения.

Между миллиметрами и Ангстремами пять порядков разницы.

По существу, тела расширяются за счет трех факторов:

1. увеличения размеров молекул и атомов,

2. увеличения расстояния между молекулами и атомами,

3. растяжения импульсами излучения.

Если подойти более строго, то можно оставить только пункт под номером три, так как первые два являются его производными.

Поэтому понятие о тепловом расширении твердых тел как об ангармонических колебаниях атомов не соответствует действительности.

Расширение тел при нагревании происходит под действием двух импульсов – фотонов источника и фотонов (крафонов) приемника, которые растягивают данное тело по всем направлениям. За счет уноса энергии происходит увеличение промежутков между атомами (ионами) и ослабление химических связей.

От лампочки перейдем к земному шару.

2.7.4. Расширение Земли

Как было отмечено, Земля имеет приплюснутую форму, образно – в виде яблока или мандарина. Наименьший радиус – на полюсах, 6357 км, наибольший – на экваторе, 6378 км (разница 21 км). Объясняют данную приплюснутость тем, что Земля на экваторе растягивается за счет центробежных сил при ее вращении вокруг своей оси. Это правда, но не вся.

Расчеты дают превышение экваториального радиуса над полярным в 11 км, а в действительности данное превышение оставляет 21 км! Расчетный радиус не дотягивает до реального радиуса около 50%. Теоретики объясняют такую нестыковку якобы плохим согласованием с реальной формой земной поверхности, поскольку не учитывается зависимость плотности от радиуса.

По моему мнению, чтобы растянуть экваториальный радиус еще на 50%, требуется еще одна мощная сила, а может даже не одна. Этой дополнительной силой является электромагнитная сила излучения самой Земли в тропической зоне. На экваторе максимальный нагрев поверхности, здесь максимальное расширение и оттяжка ее в сторону Солнца.

Подробно об экваториальном расширении Земли читайте в следующем разделе.

2.7.5. Трещины на поверхности

Мое высказывание о том, что поверхности при нагревании и расширении тел не растрескиваются, не совсем корректное. Поверхности предметов со временем трескаются, в этом случае мы говорим, что они стареют. А почему они стареют? Почему полотна художников периода Ренессанса да и более позднего периода покрыты трещинами? Почему музеи в заказниках и при показе выставок поддерживают в помещениях определенную температуру, влажность и освещение? Очевидно, все потому, что при повышении температуры трещины расширяются, и картины еще быстрее стареют и теряют цветовую гамму.

А можно ли быстро состарить картину, не прибегая к специальным методам, которые используют копировщики? Можно, если картину повесить на солнечной стороне. В этом случае картина покроется не только трещинами, но и потеряет цвета, мы говорим: картина выцвела. Что значит, выцвела? – она потеряла краски. Радиационное излучение Солнца разрушает поверхность лакокрасочного покрытия. А частицы колера уносит уже собственное излучение нагретой картины. Лак является защитой красок, но и он со временем трескается, а через трещины уносится и краска. Наглядный пример – выцветание цветной одежды во время ношения ее в летний период.

Еще один пример с растяжением и растрескиванием поверхности земли. Полагаю, что многие были свидетелями такого явления, когда в период обширного и длительного антициклона поверхность земли трескается. Почвоведы нам объясняют, что в результате нагрева из почвы испарилась влага, и как следствие – земля потрескалась. На самом деле это не совсем так. При длительном воздействии обширного антициклона над определенным районом вода из почвы действительно уходит. Но указание на то, что воды было такое огромное количество, что, когда ее извлекли, в почве обнаружились такие глубокие и широкие трещины, – это не верно. Все дело в том, что трещины возникают из-за поднятия и расширения почвы в антициклоне над геоидом. Вода, которая находилась в почве, являлась охладителем, а когда она частично ушла, охлаждение прекратилось, и почва поднялась силами притяжения Солнца и инфракрасным излучением (крафонами) самой поверхности. Можно проделать такой гипотетический эксперимент. На место антициклона надвинем циклон, но без дождей (сухой циклон). Иначе, закроем от Солнца пятно земли, которое было нагрето и понаблюдаем. Через несколько дней трещины в земле сократятся, и их будет меньше. Через неделю их не будет вообще. Напоминаю, по условию, циклон абсолютно без влаги.

Что произошло? Понятно, снизилась температура. С понижением температуры почва охладилась, тем самым уменьшилось электромагнитное излучение данного района, и поверхность села, закрыв свои шрамы.

Вывод: поливая растения, мы сохраняем их от перегрева, побочно, конечно, растворяем минеральные вещества для более быстрого роста. Растения погибают не от отсутствия влаги в почве, а от ее перегрева. Понаблюдайте, как выживают растения и деревья на вершинах скалистых гор.

Расширение тел при повышении температуры вызвано растягивающим электромагнитным излучением. Если бы это было не так, то само Солнце сжалось бы в плотный шарик за какие-то 29 минут. Этому препятствует не только внутреннее газовое давление, но и растягивающее электромагнитное излучение, которое в каждую секунду заставляет Солнце терять 4,5 млн т его массы.

Австрийский физик Й. Стефан показал, что суммарное излучение тела зависит только от его температуры и не зависит от природы самого вещества, из которого оно состоит.

Величина этой радиации прямо пропорциональна четвертой степени абсолютной температуры: то есть удвоение абсолютной температуры приводит к 16-кратному росту излучения, закон Стефана—Больцмана.

R=σT4Вот она энергия, которая расширяет тела при их нагревании: каждый фотон (крафон) отщипывает квант энергии и создает квант импульса гравитации, оттягивающий оболочку тела по вектору своего полета. С повышением температуры спектр излучения смещается в коротковолновую область с повышением энергии каждого отлетающего кванта, соответственно, и повышением силы импульсов придачи.

Краткие выводы

• Теплота порождает фотонное излучение, которое увеличивает линейные размеры и объем тел.

• Расширение тел происходит под действием суммы импульсов излучения крафонов.

• С повышением температуры спектр излучения смещается в коротковолновую область с повышением энергии каждого отлетающего кванта, соответственно, и повышением силы импульсов придачи.

• В атоме в готовом виде нет фотонов, но в каждом физическом теле их бесчисленное количество.

• Земля в экваториальной области растягивается с помощью двух сил: центробежной силой и интегральной силой излучения.

2.8. Сжатие Земли

2.8.1. Земля: эллипсоид вращения

Земля не сжимается на полюсах,

она расширяется на экваторе.

Земля – не шар, она имеет форму эллипсоида вращения, сплюснутого у полюсов. Для оценки сжатия Земли человечеству потребовалось немало усилий. А началось все это из-за расхождения хода часов. Француз Жан Рише в 1672 г. заметил, что его маятниковые часы, точно показывающие время в Париже, вдруг стали отставать на 2,5 минуты в сутки близ экватора в г. Кайенне (Французская Гвиана). Возникло подозрение, что почему-то полегчал груз, приводящий в движение механизм часов. Об этой истории стало известно Ньютону, который дал первую численную оценку величины сжатия Земли с учетом центробежной силы вращения. По его данным, разница между полярным и экваториальным радиусами должна составлять 1/230 долю от среднего радиуса. Эта оценка в течение почти столетия оставалась лучшей и наиболее обоснованной.

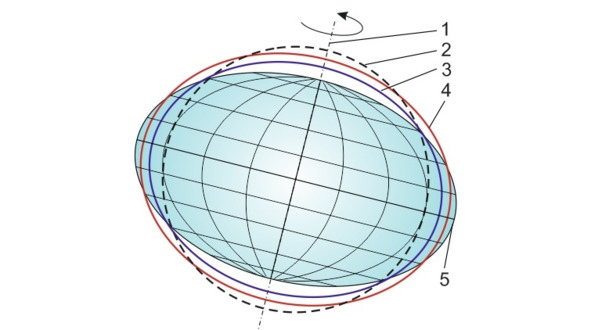

Рис. 2.7. Расширение Земли на экваторе. 1 – ось вращения, 2 – геоид, 3 – расширение за счет центробежной силы, 4 – расширение за счет электромагнитных сил излучения, 5 – расширение Земли.

Сжатие Земли экспериментально было подтверждено после обработки данных геодезических измерений двух французских экспедиций в Перу и Лапландию в 1730 г.

Исследованием фигуры Земли Занималось много ученых: Клеро, Пуанкаре, Лаплас, Лежандр, Стокс, Вихерт, Дарвин, Маклорен, Якоби и др. Было создано научное направление – теория фигур равновесия небесных тел.

Быстрое уточнение фигуры Земли началось с момента запуска искусственных спутников Земли. Сейчас величина сжатия вычислена довольно точно и в действительности равна 1/298.25.

Отношение разности большой экваториальной полуоси (а) земного эллипсоида и малой полярной полуоси (b) к большой полуоси, т. е. дробь: (a-b) /a называется сжатием Земли. Иногда это соотношение называют сплюснутостью Земли. Я не совсем согласен с признанным и устоявшимся в науке словосочетанием «сжатие Земли», на мой взгляд, более адекватным было бы словосочетание «расширение Земли». Земля не сжимается на полюсах, она расширяется на экваторе. За счет каких сил расширяется Земля, рассмотрим это явление подробнее.

2.8.2. Расширение Земли

Ньютон для определения сжатия Земли воспользовался моделью с двумя перпендикулярными сообщающимися скважинами (колодцами), пробуренными через центр Земли: одна – по оси вращения, другая – от экватора, и заполнил их водой. По логике, за счет центробежной силы вода в данных скважинах должна установиться на разных уровнях – в экваториальном колодце уровень воды должен быть выше. Во времена Ньютона не было практических данных измерения, сейчас эти данные есть, но они не согласуются с расчетными.

Приведу один из таких расчетов.

На тело массой m на поверхности Земли действует центробежная сила Fc и сила тяжести Fg.

Fc=mω2RFg=GmM/R2M – масса Земли, R – ее радиус.

При этом угловая скорость будет равна:

ω=2π/86400 об/с (24 час=86400 с)Найдем отношение Fc к Fg для шарообразной Земли:

Fc/Fg=ω2R3/ (G·M) (2.14)После подстановки значений и вычислений получим:

Fc/Fg=3,45·10—3.На экваторе любое тело должно весить примерно на 0,3% меньше, чем на полюсах. В действительности это различие не превышает 0,55% [6].

Можно воспользоваться другим способом вычисления, если приравнять вес каждого элементарного объема вещества на полюсе и на экваторе, при средней плотности Земли (5,52∙103 кг/м3). Иначе, для равновесия на любом расстоянии r от центра Земли будет справедливо соотношение:

mgpr=mger-mω2r (2.15)Зависимость ускорения свободного падения от радиуса в полярной и экваториальной скважинах одинаково:

gp·r=ge·r=Gm/r2где m – масса, заключенная внутри радиуса r.

mr=ρ4πr3/3ρ – плотность вещества, заполняющего скважины.

Если все это подставить в уравнение равновесия (2.14), сократить на m и проинтегрировать по всему радиусу Земли (левую часть – от 0 до полярного радиуса Rp, правую – от 0 до экваториального радиуса Re), то в результате получится соотношение:

Rp=Re (1—3ω2/ (4πρG)) 1/2 (2.16)Подставив в уравнение (2.16) среднюю плотность Земли 5,52 г/см3 и экваториальный радиус Re=6 378 140 м, получим Rp~6 367 140 м, т. е. полярный радиус должен быть меньше экваториального примерно на 11 км (в действительности – на 21 км), а отношение:

f= (Re—Rp) /Re=1/580 (2.17)Величина f называется сжатием Земли, в действительности равна 1/298,257

Вычисления дают практически 50-процентное рассогласование с реальными измерениями. Тогда как это объяснить?

Поскольку геофизики не обнаружили никакой дополнительной силы, то находят объяснение в том, что: «Расчет плохо согласуется с реальной формой земной поверхности, поскольку мы не учитывали зависимость плотности от радиуса, а также – отличия реального распределения масс в недрах Земли от сферически-симметричного» [6].