Полная версия

Никогда такого не было, и вот опять…

Сегодня за год федеральных нормативных актов выпускается в 3 раза больше, чем 15 лет назад. В 2016 году больше 10 тыс. указов, законов, распоряжений, приказов, постановлений и т. п. (Москва – 4,9 тыс.).

На фоне двух кризисов инвестиционных доходов населения – победные реляции: подъем на 10 % в военной промышленности (как было объявлено в Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ в 2016 году); «экономическое чудо» в аграрном секторе (девальвация рубля и преференции государства); добыча сырья (цены в 2016 году чуть-чуть подскочили). К этому можно добавить рост производства «зрелых» сыров (с 2011 по 2016 год в 1,4 раза) и в 2,3 раза тротуарной плитки!

Сегодня мы ощущаем серьезный тренд на огосударствливание, на сверхконцентрацию собственности, на резкое усиление всех вертикалей. Увеличение доли государства в экономике продолжается, и она превращается в пирамиду, стоящую на вершине, где основание – это госкорпорации, а вершина – бизнес, условно называемый средним и малым, обреченный зависеть от внимания и интереса власть имущих.

Нормальная экономика, по оценке Всемирного банка, составила около 40 % в 2010 году (Росстат считает ее долю около 15 % в 2017 году). О впечатляющих масштабах вывоза капитала не говорили только ленивые. Норма инвестиции (кроме локальных поддержек отдельных отраслей и регионов) катастрофична при отсутствии экономических и финансовых стимулов. Абсолютно очевидно, что опора на преимущественно сырьевую экономику, которая пытается все остальное «купить» на Востоке (западные санкции!), бесперспективна. Наш новый любимый сосед и друг Китай был и остается сам себе на уме. Поворот российской экономической политики на Восток, анонсированный с началом санкционной волны с Западом находится далеко не в лучшем состоянии. Китайские компании практически не инвестируют в реальный сектор экономики и вслед за западными компаниями выводят деньги из России. Только в 2018 году за первое полугодие общий обьем прямых китайских инвестиций сократился на 24 %. Китайские инвесторы забрали более 1 млрд долл., а общий объем их вложений упал до 3,184 млн долл. В то же время за тот же период китайские компании вложили 65 млрд долл. в 4 тыс. иностранных предприятий в 152 странах. В сырьевом секторе России от силы работают 10 млн человек, остальные трудовые ресурсы не заняты в отраслях так называемого четвертого технологического передела (станкостроение, электроника, инновации и иная готовая продукция). При производстве 350 металлорежущих станков на всю страну мы обречены на катастрофически увеличивающееся технологическое отставание. Одна гиря, препятствующая развитию, – несоразмерные военные расходы и избыточность непроизводственного потребления при одновременном увеличивающемся дефиците средств у населения. Вторая тяжелая гиря – это и увеличивающаяся концентрация экономики, выдавливание малого и среднего бизнеса, более чем скромные иностранные инвестиции и кусачие кредитные ресурсы.

Общеизвестно, что наиболее чувствительно к реалиям и перспективам государства население и особенно – его интеллектуальная часть. У нас четыре лауреата Нобелевской премии и трое живут не в России. В этом ряду стоит и деградация качества среднего и высшего образования, помноженная на дебилизацию населения СМИ, особенно телевизором, пустые библиотеки и т. д. Не удивляет не снижающийся поток толковой молодежи, покидающей нашу страну для учебы и работы. По официальной статистике только в 2013 году из России в Германию, Израиль, Испанию и Италию выехали 7,347 млн, а по зарубежной статистике – более 60 млн (большинство уезжающих не снимаются с учета в полиции). Причем уезжает образованная, энергичная, мотивированная на изменение качества жизни и работы молодежь до 30–35 лет.

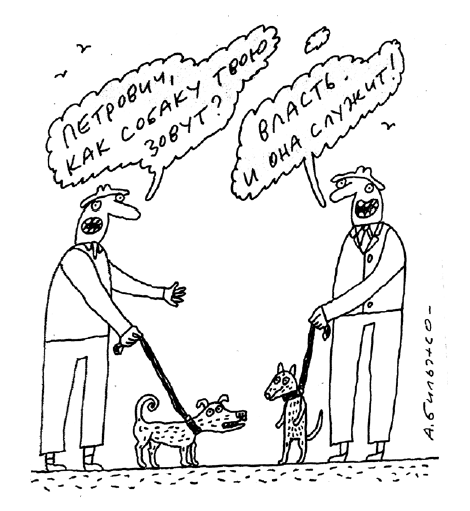

Весь этот негативный тренд легкообъясним особенностью нашего общества – гражданской пассивностью. Вроде бы даже есть Президентский совет по гражданскому обществу, а само общество так и не удалось сформировать. Древнегреческий философ Платон еще до нашей эры утверждал, что «наказанием за гражданскую пассивность является власть злодеев». Выводы за читателем. жанр предисловия не позволяет распространяться о причинах гражданской пассивности, о свирепствующей информационной идеологии по формированию общественных ценностей. Подчеркнем также отсутствие давления общества на власть, и как результат – исключительная свобода власти при принятии общественно значимых решений, в том числе и в экономике…

Весьма любопытные оценки российской бюрократии дают эксперты сегодня: «Пожалуй, трудно найти более циничную и безответственную социальную группу, по крайней мере в сравнении с советским аппаратом. В прошлом партийный билет и угроза его потери ограничивали аппетиты аппарата и заставляли его работать в рамках тогдашнего порядка. А сейчас бюрократа вообще ничто не ограничивает в стремлении урвать для себя» – Лилия Шевцова.

Бушующая на всех этажах власти тарифная политика торговли (назначения) на должности автоматически устанавливает три стадии поведения чиновника. Первая – отбить расходы на назначение. Вторая – при неуверенности в завтрашнем кресле (возможности потенциальных конкурентов) позаботиться о собственном запасе. И наконец, третий приоритет – интересы государства… Все эти кадровые конструкции суть не что иное, как отсутствие политической конкуренции в стране, равно как и гражданского общества. Хотя начиналось все с романтизма и веры в преобразования. В начале 90-х годов кадровые назначения были более эмоциональны, и ключевой критерий «демократ» себя также не оправдал.

Сегодня много говорят о трансформации стагнирующей экономики, действующей (бездействующей) системе госаппарата и управления. Однако следует осознать, что радикальная реформа нефтяной ядерной сверхдержавы не имеет мировых аналогов. Это при том, что либеральная идея в России полностью дискредитирована силами самих демократов. Добавим к этому привыкание населения к жизни в бедности, отсутствие влиятельной оппозиции, продажность интеллигенции, являющейся в других условиях двигателем перемен, и, наконец, отсутствие примеров для подражания при кризисе либерального Запада. Кстати, загнивание либеральных ценностей Америки блестяще показала канадская журналистка и социолог Наоми Кляйн в книге «Доктрина шока. Расцвет капитализма катастроф».

Краткий и выборочный анализ четвертьвековых реформ подвел нас к ответу – где же мы находимся и куда стремимся? Прогноз МВФ на 2019 год – рост реального ВВП России на 1,8 %, мира – на 3,6 %. Это 153-е место в мире. США – 2,5 %, Китай – 6,2, зона евро – 1,9, Германия – 1,9, страны Балтии – от 2,8 до 3,3, Казахстан – 3,1, Беларусь – 3,1, Украина – 2,7, Молдова – 3,8, Киргизия – 4,5, Таджикистан – 5, Польша – 3,5, Чехия – 3,0, Болгария – 3,1, Румыния – 3,4, Венгрия – 3,3, Сербия – 3,3, Хорватия – 2,6, Кипр – 4,2, Азербайджан – 3,6, Армения – 4,8, Грузия – 4,8 % (источник МВФ, «World Economic Outlook Database». October 2018). И так далее. Вся Восточная Европа и Центральная Азия – вокруг России – быстро растут.

Может быть, это стоит обсудить на федеральных каналах вместо дешевых постановочных шоу?

Таковы тезисные итоги четвертьвекового периода «рыночных» преобразований. Завершим предисловие пророческим перлом «златоуста» премьера России Виктора Степановича Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда…».

Тот прав, у кого больше прав

Судьба подарила нам счастливую возможность участвовать в почти мирных революционных событиях постсоветской России.

Началось все, как в предгрозовой природе. Хмурится и чернеет властная туча, смелеют диссиденты, публицисты и вольнодумцы. Запад наращивает информационное давление в атмосфере общества. Союзы по интересам размножаются со скоростью дождевых червей. Прилавки магазинов напоминают санитарный день торговли. На пике очереди за хлебом и молоком, табачные бунты, всеобщая и безоговорочная диктатура продавцов, сотрудников жилищных контор, прачечных и химчисток.

Для частичного выпуска пара из котла народного негодования ЦК КПСС и Совмин Союза «придумали» взяться за качество товаров и услуг. В 1985 году в газете «Правда» публикуется проект закона «О качестве». Его творил бесславно развалившийся Госстандарт СССР.

К тому времени уже подоспели похороны госприемки – лопнувшей надежды на избавление от хронически неконкурентной отечественной потребительской продукции.

Так что тема качества жизни и товаров как индикатор народного негодования была перегрета. Поленья в разгорающийся костер проблемы начали подбрасывать журналисты-правдолюбцы.

В воскресном приложении к газете «Известия» еженедельнике «Неделя» в ту пору главный редактор Виталий Сырокомский после консультаций наверху и по предложению энтузиастов образовал Заочный клуб покупателей. Правда, этому предшествовали яркие и задиристые статьи в «Литературной газете» блестящего публициста Анатолия Рубинова в защиту прав потребителей.

И вот, наконец, грозовая туча дала разряд: хамство, обвесы, хронический дефицит и диктатура над покупателем, с одной стороны, и пустой декларативный проект закона СССР о качестве – с другой, пролились первыми робкими каплями публицистического протеста на благодатную почву первых ростков консьюмеризма в СССР.

Слово это не русское и не прижилось в лексиконе правозащитников. В простонародье общество защиты прав потребителей было понятнее.

В клубе заочных покупателей «Недели» постоянными участниками вместе с главредом Виталием Сырокомским были журналисты Анатолий Рубинов из знаменитой в то время «Литературной газеты», журналист из газеты «Советская торговля» Миша Полячек, профессор МГУ Саша Аузан, журналист «Недели» Надежда Головкова и ваш покорный слуга.

Клуб заочных покупателей воскресного приложения «Неделя» публиковал свои материалы почти год и постепенно начал раздражать руководство направляющей партии ЦК КПСС. Александра Павловна Бирюкова, тогда кандидат в члены Политбюро, курировавшая торговлю, собрала большое совещание и настойчиво удивлялась: зачем в нашей стране создавать Союз потребителей, если уже есть Потребительский союз кооператоров? Ведь Потребсоюз и Общество потребителей – это одно и то же!

Обвинение в «дублировании» грозило поставить жирный крест на Обществе потребителей. Ответственные представители Министерства торговли, Госстандарта СССР и функционеры ЦК и Совмина СССР опускали головы, ожидая жесткого вердикта строгой начальницы. Наши попытки как участников совещания объяснить принципиальную разницу между сельской торговлей, закупками потребкооперации и незащищенным покупателем не убеждали секретаря ЦК КПСС в необходимости поддержки зарождающегося общественного движения. Однако «развода по понятиям», к счастью, не состоялось, ибо спинным мозгом участники исторического совещания чувствовали неотвратимость признания проблемы качества в жизни не только простого народа, но даже отдельных небожителей Старой площади, чьи стиральная машина или холодильник также частенько выходили из строя.

Автору приходилось участвовать в первых судебных процессах по возврату бракованных товаров советской торговле. Почти безотказно работал вопрос к судьям: «Разве вы сами не попадали в похожие ситуации?» Понимающее выражение на лицах и первые судебные решения в пользу покупателей были результатом, и последние с публицистическим восторгом перепечатывались газетами.

Как говорится, «процесс пошел».

История создания потребительского движения имеет очень древнее начало.

Ее можно начинать со времен Древней Греции и Римской империи, где уже тогда работали законы о качестве пищи и фальсификации вин (что, согласитесь, более чем актуально для современной России). Справедливости ради, еще в Ветхом Завете в третьей книге Моисея «Левит» было начертано: «Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные…» (Лев. 19: 35–36). В содержании Восьмой заповеди Божьей «Не укради» также заложен смысл защиты покупателя.

В Киевской Руси XI–XII веков уже действовали правила торгового быта. Почти параллельно, в XIII веке английский парламент принимает закон, запрещающий заниматься алхимией, т. е. фальсификатом. В начале XVIII века российский царь Петр I издал Указ о качестве ружей и достоверности клейм на них. А в начале XIX века американский президент Томас Джефферсон предупреждал своих сограждан: «Никогда не покупайте то, что вам не нравится, просто потому, что это дешевле, вам это обойдется дороже» – чем не призыв в условиях сегодняшнего товарного изобилия?!

В 1860 года в Англии даже приняли закон, запрещающий подделку продуктов питания (в основном молока). Вслед за этим появилось крылатое выражение, пережившее время и облетевшее весь мир: «Клиент всегда прав!», оно принадлежит основателю знаменитого лондонского универмага Гарри Селфриджу.

Уже в конце XIX века в Нью-Йорке создали первую Лигу покупателей, наделенную правом метить качественный товар своими ярлыками и заносить его в так называемую «Белую книгу». Почти одновременно американец Артур Чарльз Нильсен основал рейтинговую компанию по оценке качества радиотоваров.

В самом начале ХХ века в США был принят общенациональный закон о качестве продуктов питания, который по своей сути защищал здоровье покупателей. Нужно признать, что в Америке того периода все активнее появлялись примеры защиты интересов простых покупателей – это и добровольный отказ от публикации сомнительной рекламы лекарств, и организация санитарной инспекции мясопродуктов, и федеральный контроль за медикаментами.

Приблизительно в это же время российский император Николай II поддержал создание Комитета по борьбе с фальсификацией пищевых продуктов. Пойманные за руку фальсификаторы приговаривались к штрафам от 10 до 30 руб., что по тем временам была более чем скромная сумма по сравнению с доходами мастеров по подделкам.

Наконец, в 1936 году был создан первый в мире Союз потребителей США. Сегодня численность этого Союза превосходит 5-миллионный рубеж, и он является весьма влиятельной силой в американском обществе.

Создание объединений потребителей продолжилось в Великобритании, Нидерландах, Бельгии и Австрии. Это привело в 1960 году к их интеграции в Международную организацию потребительских союзов. Через два года, 14 марта 1961 года, последовало знаменитое специальное послание конгрессу США президента Джона Ф. Кеннеди, где были сформулированы основные права потребителей – на безопасность, на информацию, на выбор и право быть услышанным (именно этот день станет впоследствии Всемирным днем прав потребителей и отмечается на всей планете с 1983 года).

Пожалуй, впервые статус потребителей, как мощнейшей экономической силы общества, влияющей на государство и на предпринимателей, прозвучал на этом историческом Конгрессе США.

Ключевые слова Президента США Джона Ф. Кеннеди о том, что «все мы потребители, но наш голос зачастую не слышен», стали основой современной потребительской философии, приглашающей потребителей объединяться и создавать союзы.

В 1966 году президент США Линдон Джонсон подписал закон «О правильной упаковке и маркировке товаров». Отныне на ярлыках нужно было приводить подробную информацию о составе продуктов и способе их получения, четко указывать вес нетто на упаковке и не использовать вводящие в заблуждение фразы наподобие «много унций» либо фальшивые обозначения, вроде «скидки столько-то процентов» (как это актуально для России сегодня!) или «экономичная упаковка». Закон приостановил создание единообразных весовых стандартов, предписывая производителям вместо этого разработать собственные стандарты «по своему выбору».

60-е годы прошлого века из защитников потребительских интересов выделили одну уникальную личность – публичного американского юриста Ральфа Нэйдера. Этот человек внес огромный вклад в развитие потребительского движения в Америке и был буквально врагом могущественной корпорации «Дженерал моторс». Именно эту корпорацию он выбрал в качестве своей мишени. Нэйдер издал книгу с убойным названием «Опасен при любой скорости», в которой рассказал о нарушении стандартов безопасности в выпускаемых «Дженерал моторс» автомобилях «Корвет». Для американцев, которые ценят свою безопасность не меньше пресловутой свободы, книга стала сенсацией и привлекла самое пристальное внимание в первую очередь обывателей. Удар по «Дженерал моторс» оказался сокрушительным, корпорация не смогла проглотить публикацию без шума и подала на Нэйдера в суд за клевету. Однако Нэйдер выиграл процесс, получил круглую сумму, а проблемную модель «Корвет» с производства пришлось снять. Полученную от корпорации компенсацию Нэйдер вложил в общественное движение потребителей – создал Центр по исследованию качества продукции различных фирм, достоверности рекламы, стандартов уровня жизни, безопасности производств. Вторгся Нэйдер и в законодательную область. Вместе со своими последователями, которых прозвали «десантом Нэйдера», он добился принятия ряда законов, защищающих американцев от агрессивных производителей товаров сомнительного качества.

В 70-х Нэйдер основал несколько групп потребителей, самая значительная из которых – «Общественный деятель» – насчитывала более 50 тысяч платящих взносы членов. Исследовательское подразделение группы по проблемам здравоохранения весьма эффективно боролось против курения, применения неэффективных лекарств, недобросовестной системы производства медикаментов и химических добавок в пищевые продукты.

Мировое признание статус прав потребителей получил 9 апреля 1985 года. В этот день Генеральная Ассамблея ООН закрепила восемь прав потребителей:

– право на безопасность товара;

– право на информацию;

– право на выбор товара;

– право на выражение своих интересов;

– право на удовлетворение основных потребностей;

– право на возмещение ущерба;

– право на потребительское образование;

– право на здоровую окружающую среду.

В СССР первый Клуб потребителей был рожден в Ленинграде – кузнице революционных ситуаций. Это случилось в 1988 году. В жарких дискуссиях по содержанию устава Клуба был дан старт объединению потребителей в крупнейшем городе СССР. Инициатором защиты прав потребителей выступило тогда довольно прогрессивное объединение граждан – ленинградский клуб «Перестройка», позаимствовавший свое название из речей генсека ЦК КПСС Горбачева М.С. В ту пору молодые и активные члены клуба обратились ко мне с просьбой помочь в написании устава Клуба потребителей. Мы тогда уже были наслышаны о Ральфе Нэйдере, об истории консьюмеризма и о практиках общественных объединений потребителей.

Через месяц после ленинградского был образован Московский союз потребителей. Тогда, на фоне взрыва гласности, была очевидна потребность хоть и в формальном, но авторитетном председателе, имеющем вес в руководстве страны и города. На учредительном собрании Московского союза потребителей его руководителем был единогласно избран знаменитый либерал-академик Станислав Сергеевич Шаталин. Он дал согласие на председательство только при одном условии, что организовывать работу Союза буду я, избранный Общим собранием сторонников консьюмеризма первым замом Шаталина. Работа завертелась довольно споро. Подчеркну, что у всех членов Союза потребителей было основное место работы, и мы выступали в роли волонтеров-сподвижников. Уже в 1988–1989 годах при нашей поддержке были созданы республиканские союзы потребителей в Прибалтике, в Киеве, Ташкенте, Волгодонске и Тирасполе. Мы помогали им в написании уставов, в регистрации и в становлении «на крыло». Время было чрезвычайно активное и интересное. Появились реальные возможности для самореализации нас как личностей в эпоху общественных изменений.

Конечно, время стерло много подробностей и достойных имен, но застрельщики потребительского движения в СССР довольно быстро набирали сторонников.

На зарождающиеся ростки гражданского по существу общества довольно оперативно отреагировали и западные страны. Нас начали приглашать в Варшаву, Западный Берлин, нам даже удалось посетить Гаагу – столицу НАТО тех времен, закрытую для советских туристов. Там мы познакомились с работой Союза потребителей Нидерландов – одного из старейших объединений старой Европы. Тогда нас поразил тестовый центр по проверке качества товаров. Аналогично берлинскому «Штуфтунг Варентесту», они издавали и продавали журналы с информацией для покупателей, что обеспечивало их независимость и доверие покупателей.

Менее чем через два года разросшиеся республиканские, областные и городские советы позволили собрать учредительный съезд Федерации обществ потребителей СССР. От нашей инициативной группы по созыву съезда поступило предложение пригласить на пост президента Федерации яркого и популярного в то время народного депутата СССР Собчака Анатолия Александровича. Мы руководствовались следующими соображениями: во-первых, он юрист; во-вторых, мы были свидетелями его предвыборной борьбы за депутатство в Ленинграде, где он активно эксплуатировал тему защиты прав потребителей в Советском Союзе и неоднократно упоминал общественную роль знаменитого Ральфа Нэйдера.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.