Полная версия

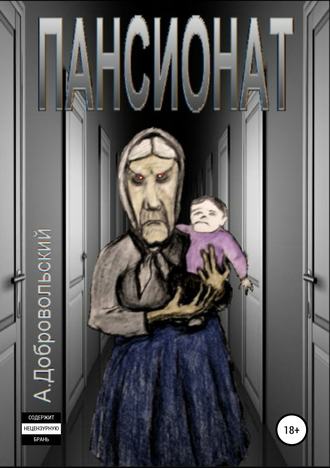

Пансионат

– И что это будет за услуга? – подозрительно спросил Игорь. Ему вовсе не светило впрягаться в дополнительные приключения, их и так вполне хватало, – но и не хотелось показаться трусом.

– Ей-богу, не знаю, – Федор засунул банкноту в приемную щель автомата и зашагал назад к бару. Не оборачиваясь, продолжал: – У каждого свое, все от тебя зависит. Не пожалеешь, гарантировано… Ну всё, всё, иди. Встречаемся здесь же.

Куда идти? – недоуменно подумал Игорь, глядя ему вслед. А повернувшись к автомату, увидел в нем небольшую, слегка приоткрытую дверь.

Пансионат (7)

Аквамариновая пропасть пустоты туго наполняла небесный купол; его огромная, перевернутая чаша опиралась дымными краями на горизонт и возносила свое прозрачное дно в жуткую высоту. Течение уходившего дня несло с собой потоки мглистой акварели, растворявшиеся в густом, зеленом пространстве аквамарина и превращавшие его капля за каплей в империю темного кобальта. Казалось, через несколько часов, когда ночь сменит вечер и кобальт обернется берлинской лазурью, – хрупкие стенки небесного сосуда не выдержат напора разливающейся тьмы и разлетятся на множество черных воздушных осколков, позволив алчному, покрытому звездной сыпью Космосу рухнуть вниз и проглотить остатки атмосферных красок. Облака…

Облака. Они напоминают бескрайнее розовое одеяло, скрывающее под своим тонким покровом спящие исполинские фигуры. Фигуры шевелятся во сне и заставляют одеяло вздыматься. Вдали, у горизонта, кто-то согнул в колене ногу, а другой, поближе, задумал перевернуться на бок. К тому времени, как придет холодный Космос, одеяло сносится в серую ветошь, и уже не сочные исполины, а убогие калеки будут мерзнуть под ней, лишь слабо тряся ее своей чахоточной дрожью.

Но это будет. А пока – власть тьмы еще не настала, силы света еще велики. Прочен хрустальный небосвод, и живо под ним облачное море. Из пучины этого моря, далеко-далеко, поднимаются две светящиеся точки. Они напоминают хлопушечные серебряные звездочки с длинными лучиками, и будто бы стоят на месте, как огоньки бакенов; потом вдруг начинают приближаться, тускнеть, увеличиваться. Они делаются страшными, у них отрастают крылья. Спелыми яблоками созревают под крыльями ракеты. Яблоки эти дрожат налитой тяжестью и грозят сорваться с ветки…

Вспышка, стремительно растущий огненный шар. Руки летчика привычно выполнили соответствующий алгоритм движений: ручка форсажа на два деления вперед, штурвал на полсектора на себя; с резким ускорением самолет уходит ввысь. Роскошный маневр, он всегда начинал именно с него. Длинный хвост ракеты протянулся (сколь можно судить по дисплею) метрах в трехстах ниже. Обратный маневр: ручка форсажа на три деления назад, штурвал на полсектора от себя – прыжок в яму. Вторая ракета проходит значительно выше.

Он включил рацию.

– Семьдесят третий. В квадрате шестнадцать восемьдесят девять атакован двумя самолетами противника.

Через несколько секунд кто-то, с легким предварительным сглатыванием, будто оторвавшись от бутерброда, ответил:

– Работайте.

Работы предстояло много. Эти легкие, сверхпрочные, сверхскоростные и сверхсовременные истребители ни в чем не уступали его, разве что в мелочах. И пилотировали их, естественно, не мальчики; он понял это сразу, понял по тому, как тяжело после первых же минут боя стало выходить из сектора обстрела.

Грамотно увернувшись от третьей ракеты, он стремительно и привычно пошел вверх, с тем чтобы на очередной залп опять "спрыгнуть" вниз и, падая, между прочим, сказать и свое веское слово. Не раз ему доводилось добиваться успеха таким образом, ловя бросившихся в погоню преследователей на взлете и раскраивая им брюхо из пулемета. Главной задачей было лишь правильно положить очередь, нажать на крючок в ту сотую долю секунды, когда ревущая махина вот-вот пронесется мимо и уже в следующее мгновение сама войдет в красный смертоносный веер трассирующих пуль. Именно так: аккуратно, из пулемета отрезать нос или стабилизатор – что угодно. Иногда (он был уверен в этом) случалось, несмотря на бронированное кресло, поразить пилота. Но упаси боже (и в этом весь минус стрельбы с близкой дистанции) задеть ракетную амуницию – взрыв не пощадит никого; поэтому прицел всегда нужно брать строго по центру.

Впрочем, на сей раз ни о чем этом не могло быть и речи. Они словно знали все его намерения и были готовы к ним. Один, буквально прилипнув к хвосту, преследовал его на короткой дистанции сзади, а другой, километрах в трех справа, крутой восходящей петлей заходил ему в лоб. "Спрыгивать" в такой ситуации было бы опасным безумием – лишь подставлять себя под перекрестный огонь; и если первый не успеет изрешетить из пулеметов, второй наверняка накроет ракетой, ибо нет более обреченной жертвы в воздухе, чем падающий самолет, который расстреливают сверху.

Сознавая это, он все же не видел иного выхода: приближавшийся поворот событий выглядел еще более безнадежным. Через несколько секунд тот, спереди, начнет атаковать. От его ракет нужно будет уходить – вверх, вниз, в сторону – неважно куда, но в любом случае к тому, что сзади, придется развернуться плоскостями, создав для него великолепную мишень, в которую только ребенок не влупит без промаха. Сейчас, сидя у него на хвосте, он видит на своем дисплее лишь два огненных пятна – его сопла, одну вертикальную и две горизонтальных черты – его хвостовое оперение и крылья. Стрелять по такой проекции абсолютно бессмысленно. Струя отработавших газов имеет температуру в десяток тысяч градусов, на расстоянии нескольких метров от сопла вольфрамовая болванка тает как кусок масла – а что говорить о свинце? И даже если пули минуют эту струю, при данном положении самолета они не причинят ему особого вреда – лишь, может быть, вскользь оцарапают фюзеляж и крылья; но вот начни он совершать какой-либо маневр…

А если попробовать? Но здесь тот, кто пробует, – умирает. Здесь принимают решения в мгновение ока и осуществляют их раньше чем приняли, иначе за тебя это сделают другие. Первая заповедь воздушного боя: не позволяй противнику принимать за тебя решения, не играй в его игру – это может плохо кончиться.

Игра продолжалась и становилась серьезной. Решение уже приняли: тот, спереди, успел зайти ему в лоб и выстрелить. Его ракета приближалась алым, дрожащим тюльпаном. Слегка влажными руками летчик принялся двигать рукоятки орудий, ловя тот аленький цветочек в сетку прицела на дисплее. Это было последним, что можно было сделать: не пройдет сей номер – и получай купейный в ад; будешь расторопным – можешь прихватить с собой одного соседа.

Он опустил перекрестие прицела на два градуса ниже по ходу ракеты неприятеля и нажал пуск. Машина немного качнулась набок; один из снарядов под левым крылом сорвался со своего места и с громким зловещим свистом ушел вперед. Он впился глазами в дисплей; в правом верхнем углу мерцали цифры, регистрирующие параметры выстрела. Одна секунда, две, три… В центре экрана – два огненных самонаводящихся щупальца, извиваясь, стремились навстречу друг другу, подстраивались друг под друга, горя страшным желанием своей смертельной встречи. Четыре, пять… Только не так быстро, не так близко! Слишком близко.

Взрыв был ужасен; словно огненный, разорвавшийся от обжорства паук, он расплескивал плазменное нутро и раскидывал во все стороны свои оторванные волосатые лапы языками чудовищного пламени, сотрясая при этом пустоту мерзким громоподобным хохотом. Последнее, что он видел – огромная ярко-оранжевая клякса, расплывавшаяся на фоне все темневшего неба, – неожиданно исчезло: взрывная волна ударила по глазам, по всему его существу, опрокинула самолет и послала в нокдаун.

Два истребителя ( его преследователю тоже досталось), как сбитые налету бабочки, конвульсивно затрепыхавшись, начали падать; в отблесках взрыва они напоминали пару быстро вращавшихся золотистых веретен. Солнце уже угасло к этому времени, и темно-синий свод неба с несколькими яркими звездами создавал буйству огня фантастически красивый фон, немного привнося во все привкус страшной сказки.

Через несколько секунд он вновь обрел сознание. Кто-либо другой на его месте, не столь тренированный, вряд ли сумел бы это сделать так скоро в той сумасшедшей центрифуге, коею была сейчас кабина: облака, небо, огонь, звезды – все крутилось бешеной каруселью за стеклянным колпаком над его головой. В такт с вращением самолета по кабине шарахались рыжие тени. В короткие промежутки темноты становилась заметна злая красная лампочка аварийной сигнализации, моргавшая в углу; он ни разу не видел этой лампочки в действии, для этого есть… Что с дисплеем?

Он протянул руку, и сейчас же гладкая боль скользнула вверх по его пальцам – скользнула, дошла до ладони и устремилась вниз ручейком теплой крови. Выругавшись, он вытряхнул из пальцев куски стекла и положил руки на штурвал. Ремни, больно врезаясь в плечи и живот, удерживали его в кресле; несколько мелких предметов – пара компьютерных дискет, сигареты, еще какая-то мелочь – дружно носились по кабине подобно лотерейным шарам в барабане. Медленно, с усилием поворачивая штурвал, он начал стабилизировать самолет, выводя его на траекторию планирования. Рукоятка скорости стояла в нуле – при потере управления на большой высоте все системы автоматически отключаются на тридцать секунд до срабатывания автопилота; и вот, едва зафиксировав машину в одной плоскости, он вновь врубил форсаж – остервенело, до самого крайнего деления: вперед! Он жаждал боя.

Движки взревели диким, безумным воплем; как из катапульты, железно-пламенной молнией истребитель ринулся вверх. На электронных приборах цифры превратились в зеленое месиво непонятных значков, на электрических зашкалили стрелки. Перегрузки сомкнули ему глаза и стянули голову стальным тошнотворным обручем. Он чувствовал как вытекает из уголка рта слюна, как синеют костяшки впившихся в штурвал пальцев, как останавливается его сердце.

Сквозь гул и грохот, наполнявшие его череп, пробивалось неимоверно далекое человеческое бормотание, воспринимавшееся им поначалу лишь как треск отрывавшихся мозгов. Через некоторое время – по мере того, как скорость становилась близка к максимальной, и ускорение падало – грохот стал стихать, сознание восстанавливаться, и он начал разбирать слова – сначала свой номер, а потом и всю короткую, повторяющуюся фразу:

– Семьдесят третий, ответьте. Семьдесят третий. Ответьте.

С трудом, почти не раскрывая рта, сквозь зубы он ответил:

– Я Семьдесят третий из Пантеры Два.

– Что у тебя там?

– Все нормально.

– Мы чуть не потеряли тебя на радаре. Что случилось?

Где они?.. Где они?! Ни черта не видно, кругом только звезды. Может, один из них примостился у него под брюхом и налаживается садануть из пулемета? А другой, где-нибудь сбоку, готовит ракету, от которой уже не уйти? Без дисплея – как без рук. Как без ног. И без головы. Есть, правда, резервный, выдающий в половину меньше информации, но он никогда им не пользовался, черт его знает – что это такое.

– Что случилось?

– Все нормально. Веду бой в квадра…

– Что случилось?

– В квадрате шестнадцать восемьдесят девять.

– Ты ранен?

– Никак нет.

– Повреждена машина?

Где они?! Липкой рукой он сорвал крышку с резервного дисплея и включил тумблер. Непривычно маленькое окошко экрана засветилось пустотой. Где они? – лихорадочные тычки пальцем в кнопку, меняющую сектор обзора: – нету. Нету. Нету!

– Семьдесят третий!

– Я Семьдесят третий.

– Сможешь уйти?

– Нет.

– Приказываю уходить.

Он усмехнулся:

– Никак нет. Подумают, что наша кошка наложила в штаны.

– Ну и что, с кем не бывает, – вернули ему смешок в несколько выдавленном исполнении. – Давай домой!

– Никак нет.

– О'кей, ну раз так, то слушай анекдот. Нам тут рассказали – мы чуть не уписались. Короче, приходит мужик к врачу…

Старый трюк. Старый психологический трюк, о нем известно каждому. Анекдоты рассказывают тому, кто в безнадеге – попытка вывести из шока, ополоснуть зацикленные на приближающейся смерти мозги. Девять из десяти этих анекдотов остаются недослушанными. Но в чем дело, неужели его дела так плохи? Неужели они видят на своем радаре что-то, чего не видит он?

– …и говорит ему: "Я ничего у вас не нахожу, все у вас нормально." А тот ему: "Да нет, ты посмотри как следует!" Ну, врач опять смотрит, смотрит, разводит руками: все, дескать, нормально…

Как он узнал, что его догоняет ракета? По слабому ли багрянцу на элеронах, едва видимых из кабины? То ли по помехам – голос в наушниках вдруг странно забулькал лягушачьей трелью; то ли шестым чувством, присущим охотникам, а равно и их жертвам? Так или иначе, но он неожиданно понял, что опасность – смертельная опасность – приближается сзади; и, поняв это, резко пошел вниз и вправо. Тут же на дисплее возникли все действующие лица комедии: оба самолета, на довольно близком расстоянии друг от друга, и ракета.

Ракета. Ее след на экране, прямой в начале, судорожно изгибался в конце – она пыталась повторить тот же маневр, догнать его самолет, прилипнуть к нему. Но поздно: он вовремя сделал то, что сделал, и было ясно, что ей его не догнать – через несколько секунд она вновь сорвется на прямую траекторию и умчится в черную пустоту глупой раскаленной болванкой. Ясно было и то, что камера заднего обзора повреждена – вероятно, вышел из строя блок ночного видения. Теперь перед ним стояли две задачи: не пускать к себе в хвост, и при этом не давать понять, что он этого боится.

– "… да ты посмотри – какой красавец!" Ха-ха-ха!! Хороший анекдот, правда?

– Спасибо. Я слышал его раньше, – медленно проговорил он, концентрируясь на крохотном экранчике. Сетка прицела здесь была не зеленой, а красной, и сейчас в этой красной паутинке болтался его враг, один из них, – пока еще маленький, вдалеке, но быстро приближающийся, идущий в лобовую, заполняющий собой всю площадь экрана, заслоняющий звезды крыльями и тыкающий в глаза ракетами. Эти ракеты – большие, с черными остроконечными головками, готовые сняться с места при малейшем нажатии пальца на гашетку – в точности как и его; эти вражеские пальцы – потные, нервно поглаживающие гашетки – в точности как и его; весь самолет этот с его сложнейшей электронной начинкой очень похож на его; но вот сам пилот – что-то совершенно другое, должен быть чем-то другим, ведь все люди разные, и от того, кто выстрелит первым, зависит все. Практика воздушных боев рекомендует это делать вторым.

Никто не дрогнул, и время для ракетной атаки истекло – они находились уже слишком близко друг от друга; предстояли пулеметные любезности.

– Семьдесят третий! Приказываю немед…

Грохнули очереди, и исчез голос: пуля срубила килевую антенну, о чем немедленно сообщил монитор. И все. И все! Он был несомненно удачливее: красным шрамом стоял еще в его глазах след металла, полоснувшего о металл, в то время как самолеты, проскочив в каком-нибудь десятке метров, уже разошлись на солидное расстояние, и один из них уже имел на себе роковые отметины, губительное значение которых рано или поздно должно сказаться – или взрывом заправочных емкостей через несколько секунд, или потерей летных качеств, в коем случае он непременно будет расстрелян со всей той легкостью, с какой убивают калек, добивают раненых и спускают в унитаз выкидыши.

Будет расстрелян. А сейчас – где второй? – он яростно крутанул штурвал, ушел на вираж – и тут же вытащил его на дисплей: подлая тварь прознала каким-то образом о его проблеме, и уже второй раз заходила ему в хвост. Едва поймав его в огневой сектор, он послал ему ракету, – седьмую по позиции, вторую по счету – и то, что удар пришелся врасплох (неприятель нервно заметался – то набирая, то вновь гася скорость, – и в конце концов еле ушел), укрепило его в хладнокровной уверенности, что оставшимися шестью он отправит своих врагов в преисподнюю. Инициатива явно переходила в его руки.

Тут случилось неожиданное: умершая было рация вдруг ожила, и телефоны заговорили незнакомыми голосами. Он силился разобрать слова, но не мог; и вдруг понял, что это иноземная речь, что благодаря отсутствию антенны и каким-то произошедшим в силу этого изменениям в приемном контуре он стал свидетелем радиопереговоров двух своих противников. Знание языка, несомненно, пригодилось бы для выяснения их намерений и облегчило бы бой, а так – без толку. Интересно, могут ли они слышать его?

– Эй вы, ублюдки, – мрачно произнес он в микрофон.

Резко наступившее в телефонах молчание дало ему понять, что его слышат. Все же он предпочел убедиться в этом:

– Я говорю: эй вы, ублюдки.

Последовавший за этим короткий, на взрывных интонациях монолог представлял собой, скорее всего, нагромождение иностранных ругательств в его адрес. Он ответил двумя-тремя соответствующими выражениями, и бой продолжался.

Теперь было легче. Теперь было значительно легче: соперник остался один. Другой, которого он достал из пулемета, был уже не в счет. Та короткая очередь оказалась на редкость удачной, вершиной профессионального мастерства: задев рули, она лишила самолет неприятеля мобильности, жизненно важной подвижности, образно говоря, кастрировала его; теперь, чтобы совершить разворот, он уходил бог знает куда и ложился на огромного радиуса дугу, подобно тяжелому пассажирскому "боингу" с его плавностью и слоновой величавостью маневров, где все рассчитано и подчинено максимальному комфорту пассажиров: никого не должно рвать, никто не должен падать в обморок, никто не должен бояться. Но тебе, милый друг, есть чего бояться в своем "боинге", и, пожалуй, скоро тебя вырвет кровавой рвотой – твоими собственными потрохами.

Тем не менее, пилот раненного самолета оказался мужественным человеком и не покинул пространства боя, а до самой, как говорится, своей последней минуты продолжал делать все, что позволяли его ущербные силы: кружил в отдалении и поплевывал оттуда ракетами, стараясь не задеть своего, что давалось ему, должно быть, не слишком просто: сцепившиеся в смертельной схватке самолеты неотступно гонялись друг за другом, как два влюбленных мотылька в вечернем саду, и с расстояния были трудно различимы. Целью каждого было не отпустить соперника на дистанцию ракетной атаки и зайти ему, по возможности, "под крыло" – снизу и чуть-чуть сзади – наиболее удобное место поработать пулеметом, не рискуя при этом подвергнуться ответному огню.

У него была еще одна, дополнительная цель: закончить игру как можно быстрее. Выбрав как-то крошечный миг, он оторвался от дисплея, чтобы взглянуть на приборы; взглянул, и был неприятно удивлен тем, что горючего оставалось не больше чем на полделения, т.е. приблизительно на сорок минут того, что в инструкциях называют "экономичным полетом". Ближайшая база была по меньшей мере в получасе такого полета, и это означало, что на все гонки с преследованиями ему оставалось не более пяти минут. Пять минут, иначе и сама победа не будет иметь для него смысла. Пять минут убить обоих.

В этом щекотливом положении он придумал и осуществил великолепную операцию. Смысл ее был достаточно прост: сыграть нетрадиционно, нарушить стандарты. Подобно шахматам, где делают зазубренные дебютные ходы и уверены в их годами проверенной неоспоримости, подобно теннису, где монотонно посылают только те мячи, которые хуже всего берет соперник, воздушный бой, особенно если он касается двоих, с определенного момента также приобретает некоторую однообразность и повторяемость маневров. Все решения правильны и предсказуемы: сейчас он пойдет туда, а я – сюда; сейчас он уйдет вверх, а я – вниз; сейчас он уйдет вниз, и я – вниз; вот оттуда он сейчас выстрелит (уже стреляет!), а я – опять вниз…

Он задумал внести в эту рутину изменение. Резкое изменение. Отклонение от правил. Промах. Ляпсус. Сейчас он пойдет вверх, а я, вместо того чтобы тоже идти вверх, пойду вниз. Если он среагирует на мою преднамеренную ошибку моментально и пошлет вдогонку гостинец – мне конец; если замешкается хотя бы чуть-чуть – конец ему. Посмотрим чей конец длиннее.

И он пошел вниз. Ручьи пота на его лице успели пролиться и испариться за те две или три секунды, в течение которых он, падая, подставлял неприятелю свою незащищенную спину. Все, что нужно было врагу сделать, – лишь развернуть ракетную кассету на сорок пять градусов вниз, даже не меняя курса, и уничтожить его. Но секунды прошли, и он остался жив. Секунды прошли, и все поменялось местами. Черное стало белым, горькое – сладким, страшное – желанным. Теперь уже не его спина, а неприятельское брюхо, высвеченное на дисплее приборами ночного видения и оттого напоминавшее зеленого осьминога с жуткими присосками-ракетами, оказалось досягаемым и легко уязвимым. Прежде чем продырявить его (дистанция достаточно большая, можно и ракетой), он имел маленькое мгновение специфического наслаждения из разряда тех, что получают открыв рот на лакомство, но еще не коснувшись его зубами – что-то вроде слюнного гейзера под языком. Или, уж коль упомянуты шахматы, когда берут в руку ферзя, чтобы поставить им мат, и рука эта еще висит в воздухе.

Потом он нажал на пуск. Одновременно с этим исчез весь интерес к событию, вся радость предвкушения. Заученно и как-то медленно выплеснулась ракета из кассеты, пролетела должное количество метров и поразила цель. Взрыв не был столь ужасен как предыдущий: сознание не покинуло его, и штурвал остался в его руках. Взрывная волна хоть и была сильной, но лишь достаточно сильной чтобы только один раз перевернуть самолет; он сразу же вновь овладел управлением. Все небо оказалось забитым горящими, кувыркающимися осколками убитого им врага, и отдельные из них, величиной с легковой автомобиль, падали на него сверху огромными, ревущими болидами, встречи с которыми приходилось тщательно избегать, лавируя не менее искусно и не менее поспешно чем минутой раньше. Лишь после того, как все отпылало, и в воздухе остался только светящийся прах искр, он позволил себе заняться поисками второго.

Второй уходил. Медленно, прижав уши, как большое животное, он плыл восвояси и думал, наверное, что летит стрелой; на самом же деле искалеченные крылья позволяли ему развивать едва ли половину крейсерской скорости. Страшный хищник настиг его одним гигантским прыжком.

– Слышишь ли ты меня? – спросил он, нависая над ним бронированным ликом пантеры.

Вопрос, казалось, был понят, и короткий, нелегкий выдох прозвучал в телефонах иноязычной версией слова " да".

– Я убью тебя.

В ответ на это послышалась громкая, размеренная речь, напоминавшая чтение стихов, – интернациональное имя Иисуса Христа фигурировало в этой речи.

Он в бога не верил.

Пансионат (8)

– Ну как? – подмигнул Игорю Фёдор, встречая его на выходе из кабинки. – Сколько врагов успел замочить? Десять? Двадцать?

– Всего двоих, – сознался тот, переводя дух и вытирая рукавом пот со лба. – Зато как, как это было!.. Слушай, ну это круто!..

Луна успела исчезнуть с неба, последние звёзды таяли в розоватых сполохах приближавшегося рассвета; не слышно внизу уже было музыки, и поредели на небоскрёбах разноцветные россыпи огоньков-окон. Приятели вернулись к стойке бара.

– Четыре утра, однако, – сказал Фёдор. – Давай-ка по одной ещё примем, и спать. Поспим, а потом на свежую голову прикинем, кому тебя сосватать… В нашем случае вечер утра мудренее, хехе…

– Нет, ну как, как оно всё было! – не унимался Игорь в своём восторге, хватая и опрокидывая в себя налитую рюмку. – Ты сам-то, сам-то когда-нибудь летал на этом своём… на этом… чёрт, даже и аттракционом-то назвать язык не поднимается! Летал, нет?! Ну ни фига себе ощущеньица! Ну, спасибо, ну удружил. Это ж… это ж… сила, вот! Я теперь себя совсем по-другому чувствую. Я теперь понял: вот оно, настоящее. Я себя теперь настоящим мужиком чувствую, понял? Спасибо, брат. Спасибо, что глаза открыл. Мне теперь одна дорога: в лётное. Вот выберусь отсюда, и сразу документы подам. Вот только с работы уволюсь, и подам. В Рязань. Кажется, в Рязани оно, военное лётное. А что? Мне всего пока двадцать три, вся жизнь впереди ещё. Ну, не восемнадцать уже, конечно, но есть ещё времечко, есть… Да ты сам-то, сам-то летал, нет?..

– Да летал когда-то разок-другой, – без особого энтузиазма отвечал Фёдор, ковыряясь во рту зубочисткой и сонно глядя куда-то вбок.

– Правда круто, да?.. Когда ты один на один в небе с такой вот махиной, и она слушается каждого твоего движения, и такая дикая у неё мощь, и она вся твоя, эта мощь, и ты можешь направить её против кого хочешь, ты можешь испепелить целый город, ты можешь поставить всех на колени, ты царь, ты бог, ты карающий ангел, потому что тебе нет равных, потому что ты король, король неба, ты можешь замочить кого хочешь, сотни, тысячи, десятки тысяч людей, но ты никого не замочишь, потому что сила дает тебе благородства, потому что ты должен защищать эти сотни и тысячи, потому что ты их единственная надежда на спасение, потому что они верят в тебя и знают: ты не подведёшь, потому что ты – настоящий мужчина, в руках которого грозное, смертоносное оружие, от которого просто захватывает дух… круто, да? Нет, скажи, правда круто?