Полная версия

Смех с причиной

У каждого из нас есть нереализованные иллюзии, но никто не собирается покончить с собой. И уж, тем более, для этого совсем не обязательно уезжать на родину! – закончил монолог Борис.

– Родина, родина… А где была его родина? Боря, расскажи, ты знаешь лучше.

– Ну что сказать? Родился в Стокгольме в 1949 году – родители тогда работали в советском торгпредстве, прожил там четыре года, хотя в свидетельстве о рождении, как тогда было принято, записали местом рождения г. Ленинград (по месту жительства родителей). Прожил в Ленинграде восемь лет, затем – переезд с родителями в Киев – теперь это вообще другое государство. С седьмого класса – переезд в Москву, учёба в российской школе. Окончил Литературный институт в Москве. Говорит, не печатали за свободомыслие.

Уехал из Союза в 1975 году. Автоматически был лишён советского гражданства. Несколько лет жил в Австрии, переехал в Германию, где и получил немецкое гражданство.

– А что же он уж такого написал?

– Да ничего «такого» он фактически и не написал. Сегодня в любой российской газете прочтёте такие откровения, которые Якову и не снились. А он там всё какие-то намёки делал да параллели с царями проводил… Поэтому ему без проблем и вернули российское гражданство в конце «перестройки».

– А разве у перестройки был конец?

– Во-вот, Наум, и он всё такими же рассуждениями занимался…

– Так что, где у него родина – судить не нам, хотя сам Яков считал своей родиной город Ленинград.

– А почему же тогда он велел себя похоронить в Германии?

– А ты спроси у Бродского. Почему он просил похоронить его в Венеции?

– Родина есть родина, – с жаром вступил в разговор Андрей, – Родину не выбирают. Не зря говорят: «Родина – мать», и в беде мать не бросают. Какие бы недостатки не имела ваша мать, вы ведь её не смеете осуждать! О матери или хорошо, или ничего!

– Подожди, подожди, Андрей. Ты, по-моему, что-то не то вспомнил и свалил всё в одну кучу, – улыбнулся Наум. – Если родина – это название той страны, где вы случайно родились, пусть даже проездом, и это название чиновником записано в вашем паспорте, то дальше и обсуждать нечего. Но, когда я думаю о родине, я вспоминаю детство, прудик, где я ловил рыбу, друзей, природу, свою дачу, сад, свой дом. Семью, братьев и сестёр, совместные путешествия. Никогда не вспоминаю государственный аппарат, ЖЭК, милицию, хотя это тоже неотъемлемые части родины.

Кстати, по-чешски «родина» – в переводе означает «семья». Тоже есть над чем подумать. И ещё. Ты говоришь «Родина – мать». Но если мать алкоголичка, не заботится о своих детях – её же лишают материнства!

А правовую защиту ты получишь на родине? Позаботится ли она о тебе, о своих детях-гражданах, оказавшихся за пределами отечества? Опять есть над чем подумать. И вопрос это принципиальный! Вспомни Ивана. Родился в Якутске. Климат, сами знаете, какой, да и культурным центром Европы не назовёшь. Захотелось ему жить в Москве. Поступил в институт, переехал, женился, остался в столице.

И что? Это измена родине? А почему нельзя дальше – в Софию, Киев, Лондон, Гамбург? Или патриот дальше Москвы выехать права не имеет?

Патриотизм, Андрюша, – замечательное чувство, особенно если оно подкреплено конкретными достижениями страны. Иначе патриотизм может превратиться в пустое высокомерие по отношению к другим народам. Такой патриотизм очень любят эксплуатировать деспотические режимы, и такой патриотизм очень близок к национализму, фашизму и прочим «измам». Нередко он используется властью для управления толпой.

Чем более демократический режим, тем менее он склонен формировать и контролировать убеждения и любовные привязанности своих граждан, а также выбор их места жительства.

– Но нельзя же вовсе отрицать патриотизм, – не сдавался Андрей, – вспомните русскую историю, прославленных полководцев, битвы, замечательных писателей, того же Пушкина и Тургенева, которых ты, Наум, только что вспоминал.

– Ну что ж, Андрей, на патриотизм русских писателей ты напросился сам. Как филолог, цитирую дословно: «Я, конечно, презираю отечество моё с головы до ног – но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство. Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России. Если царь даст мне свободу, то я месяца не останусь… моё глухое Михайловское наводит меня на тоску и бешенство. В 4-й песне „Онегина“ я изобразил свою жизнь; когда-нибудь прочтёшь его и спросишь с милою улыбкой: где ж мой поэт? В нём дарование приметно – услышишь, милая в ответ: он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится – ай-да умница».

Это написал Пушкин в письме князю Вяземскому из Пскова 27 мая 1826 года.

По этому же поводу И. С. Тургенев написал: «Конечно, отечество имеет права, – но истинное отечество не там ли, где встретил к себе наиболее любящее отношение. Где сердце и ум чувствуют себя свободно?»…

– Наш рейс приземлился, – перебил Борис.

– Яша свой Окончательный Выбор сделал!

1999/2008 г.

Старик

Впервые за много лет Дмитрий Сергеевич сидел на скамейке один.

Эту скамейку на Гоголевском бульваре в центре Москвы он помнил с детства. Здесь прошла его молодость. Здесь же он встретил свою первую любовь…

Чудом уцелевший клочок старой Москвы почти не изменился. Конечно, скамейка много раз меняла свой облик. Рассыпалась. Превращалась в жалкие обломки. Но чья-то добрая рука восстанавливала её.

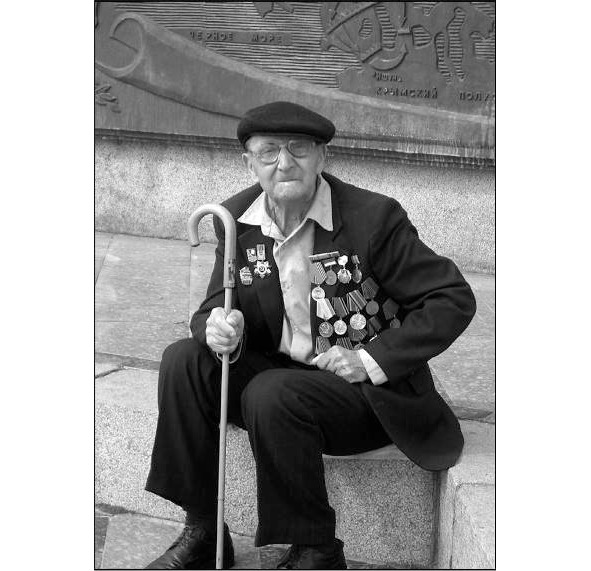

Сюда – посидеть после обеда – он приходил почти ежедневно. Да и что было делать ему, одинокому пенсионеру, ветерану Великой Отечественной войны в своей комнатке в коммунальной квартире? Жену он похоронил несколько лет тому назад.

На скамейке они встречались с бывшим сослуживцем. Тоже пенсионером и тоже ветераном войны.

Сегодня Дмитрий Сергеевич особо остро почувствовал своё одиночество. Фронтовой товарищ, с которым он прошёл всю войну в пехоте до самого Берлина, недавно умер, немного не дотянув до очередного Дня победы.

Дмитрий Сергеевич сидел один и с огорчением и внутренней неприязнью слушал льющуюся из расположенного неподалёку кафе чуждую ему восточную музыку.

Несколько дворников туркменского вида мели и подбирали мусор на бульваре. Да, в Москве стало чище…

Заканчивался рабочий день, и по бульвару нескончаемым потоком двигались москвичи, хотя его опытный глаз коренного москвича видел, что большинство из них приезжие, новые жители Москвы. Они несли на себе отпечаток чего-то чужого… Все шли, держа в руках и распивая на ходу бутылочки и баночки пива. «Вот тебе и национальная идея, которую так долго предлагал сформулировать Ельцин», – подумал Дмитрий Сергеевич.

Группка молодёжи, тоже все с пивом, подсела на скамейку к Дмитрию Сергеевичу и, нисколько не обращая на него внимания, стала обсуждать свои повседневные дела, беззлобно пересыпая речь матом.

– Девушки! Ну хоть вы бы не ругались, – обратился к ним ветеран.

– Дед, брось! Хочешь пивка? – дружелюбно предложил сидящий рядом парень, открывая бутылку.

– Спасибо. Не хочу, – ответил Дмитрий Сергеевич.

– Вы бы всё-таки мата поменьше, – с безнадёжностью в голосе добавил он.

«Нет, не так мы представляли будущее в мае 1945», – подумал Дмитрий Сергеевич.

Похолодало. Ветеран встал и не спеша пошёл домой.

Завтра, как и в предыдущие годы, его пригласят в школу выступить перед учащимися. В этот день он наденет воинские награды: медали и ордена (теперь, по сложившейся традиции, их почему-то не носят постоянно). Выступление традиционно пройдёт в актовом зале, где за столом, накрытым зелёным сукном, будут сидеть директор, завуч и «приближённые» к руководству учителя, а в зале, контролируемые классными руководителями, – дети. Сначала директор расскажет о победе в Великой Отечественной войне, затем попросят выступить с воспоминаниями о боях Дмитрия Сергеевича, потом подарят ему три положенные гвоздики. После на трибуну взойдёт кто-то из старшеклассников – будет благодарить за отвоёванную у фашистов свободу и заверит всех в готовности в любой момент встать на защиту отечества. При этом сам скоро будет озабочен тем, как «откосить» от призыва на военную службу.

И никто не спросит Дмитрия Сергеевича простыми человеческими словами, с участием, а как, где и чем он живёт сейчас? О чём думает, мечтает? Чего ему не хватает?

Взгляд ветерана упал на оставленную кем-то на соседней скамейке газету. Дмитрий Сергеевич снова присел и с удовольствием стал просматривать популярный еженедельник, денег на покупку которого обычно не хватало.

Его внимание привлекла статья «Чиновник страшнее немцев». Такого рода статьи с воспоминаниями о войне и жизни ветеранов он читал с особым интересом.

«Сам я был ранен пять раз, – читал Дмитрий Сергеевич. – Сейчас мне уже 86 лет, инвалид 2 группы. Так сложилась жизнь, что остался один, живу в деревне. И сколько ни обращался к местным чиновникам, не выделяют они мне положенный законом «О ветеранах…» автомобиль «Ока». А здесь, в деревне, «Ока» мне очень нужна: съездить в аптеку, за продуктами, на могилу матери…

– Хорошее же здоровье у этого инвалида, если в 86 лет он ещё и собирается водить автомобиль, – подумал Дмитрий Сергеевич. – Хотя что плохого, если автомобилем будет пользоваться его сын и помогать отцу?

А послезавтра будет главный праздничный день – 9 Мая.

Сказать, что Дмитрий Сергеевич любил этот праздник, было бы неверно. Да, для него, фронтовика, постоянно видевшего смерть, да и для всех оставшихся в живых фронтовых товарищей окончание войны было огромной радостью и счастьем. Таким же счастьем окончание войны было и для всего советского народа. И всё же, думал он, «это праздник со слезами на глазах…»

Но чем дальше отодвигались в глубину истории военные годы, тем меньше становилось слёз на глазах, а взамен буйно расцветала тема празднования. Это коробило ветерана.

Особенно не нравилась ему всё большая помпезность праздника. Парады, фейерверки и народные гуляния затмевали горькую суть этой исторической даты. Газеты, не стесняясь, рассказывали о миллионных затратах на организацию салютов и прочих праздничных мероприятий… Всё меньше в прессе становилось фотографий участников войны и всё больше – возложений венков разного рода начальством.

Дмитрий Сергеевич стал понимать, что государство использует стариков-ветеранов для решения своих задач. В частности, в попытке хоть как-то сплотить народ, вызвать гордость за страну…

«Лучше бы на эти деньги послали нас на курорт. Много ли нас осталось-то в живых?» – подумал он.

Праздничные дни прошли в точности по предполагаемому им сценарию.

По многолетней привычке Дмитрий Сергеевич снова пришел на лавочку. Весеннее солнце пригревало. Он задремал. Рядом снова подсела молодёжь. Ему, как и в прошлый раз, предложили выпить.

– А что они могут предложить другое? Если не умеют мыслить и говорить? Если не знают собственной истории и не интересуются ею?

Последнее время Дмитрий Сергеевич находился под впечатлением недавно прочитанной книги Виктора Суворова, в которой автор, кадровый разведчик, собрал довольно убедительные факты, свидетельствующие о том, что Вторую мировую войну фактически начала не Германия, а СССР. Книга почему-то не вызвала резонанса ни у старшего поколения, ни у молодёжи, ни у критиков. Конечно, управлять народом, не знающим правду, не интересующимся собственной историей, а потому не способным критически проанализировать настоящее – намного проще…

Умрут ветераны – живые свидетели, и можно учить по школьным учебникам «удобно» изложенную и талантливо составленную «историю».

Однако и с ветеранами войны, однополчанами, к своему огорчению, Дмитрий Сергеевич не мог найти общего языка. Попытка обсудить книгу Суворова сразу наталкивалась на их резкое неприятие. Узнав, о чём она, никто не захотел даже прочитать книгу. Это напомнил Дмитрию Сергеевичу общение с верующими: как только им в руки попадает книга, критически разбирающая догматы веры, они, не читая, сразу закрывают книгу, объявляя её «бесовщиной». Ведь вера не требует аналитической работы ума, на то она и вера!

Вот о чём сегодня очень хотелось бы поговорить с молодёжью Дмитрию Сергеевичу.

«Но кому я, старик, интересен?» – подумал он, прикрыл глаза и снова задремал.

– Эй, дед, тебе плохо? – спросил сидевший рядом парень и потряс старика за рукав.

Но Дмитрий Сергеевич ответить уже не смог. Он был мёртв.

Никто на следующий день не заметил отсутствия Старика.

Толпа с пивом вновь «потекла» мимо скамейки.

А жил ли он вообще? Кому это теперь интересно?!

2000 г.

Глаза

«Глаза – зеркало души», – говорил классик.

А таких глаз я не видел давно: она не смотрела на меня в упор, но и не отводила глаз. Казалось, стоит сделать неверное движение, и она отведёт их в сторону. А смотреть ей в глаза было сущим удовольствием. Её взгляд был не наглым, не самоуверенным, но и не излишне застенчивым. Взгляд был ЧИСТЫМ.

А сколько же я видел в жизни разных глаз: бегающих, скользких, смотрящих сквозь щёлочки или вообще избегающих с вами встретиться взглядом. Замутнённые возрастом глаза, слезливые или, наоборот, сухие, нервные, с красными прожилками…

Но что глаза. Ведь не менее важно обрамление: ресницы, брови, нос – всё это оттеняет глаза, делает их красивыми, выразительными. Или, наоборот, глубоко утопленными, неприятно-скрытными.

Эти же глаза отличались необыкновенной чистотой, красивым насыщенным коричневым цветом, иссиня-чёрными зрачками и безукоризненной белизной яблока. Глаза блестели. Но это не был лихорадочный или слезливый блеск. Этот блеск говорил о здоровье и напоминал блеск глаз породистой лошади. Глядя в эти глаза, я был уверен, что против меня не затевается и в принципе не может затеваться никакая подлость – это просто исключено. С такой преданностью могут смотреть только женские глаза. И глаза эти не выражали собачью преданность – они выражали осознанную преданность и достоинство одновременно.

Иногда они интеллигентно высказывали просьбу и даже мольбу – тогда у меня возникало чувство хозяина, которое так любят мужчины, и я по возможности старался сразу исполнить все её желания.

Да, это была мать семи моих щенят. А как бы мне хотелось увидеть все эти качества в человеческих глазах!

2002 г.

Глобализация

Пока учёные спорят и защищают диссертации на тему: «Глобализация – что это такое?», мы – простые люди – видим, что такое «антиглобализация». Это когда надо выковыривать камни из брусчатки и кидать их в «Макдональдс». Так, по крайней мере, принято в Европе. В России всё больше асфальт.

Германия, Пассау, центр

Россия, Москва, центр

А я вот думаю: разве это плохо, глобализация?

Вот, например, французы инвестируют в Россию кучу своих денег. Вложат в гостиницы, заводы, нефтепроводы и олимпиады. И немцы так же поступят. И американцы, хоть мы их и не любим. Ну как потом это всё своё бомбить и разрушать?

И мы тоже. В Венесуэлу и Мозамбик вложимся.

Значит, нужен мир. Вот и получается: миру – мир, и всё за счёт глобализации.

Однако есть в мире тёмные силы, которые согласны и своё разбомбить, лишь бы не дать встать на ноги стране возрождающегося капитализма.

И вот я что надумал: а если глобализацию расширить далее? Ну, например, отменить визы. Население планеты начнёт активно перемещаться со всеми вытекающими из этого последствиями. И вот уже в Мозамбике рождается русский мальчик, а в Москве осталась тёща. А жена-француженка, переехавшая из своей Франции в Брянск, будет в письмах родителям крепить международное взаимопонимание. Постепенно все перемешаются и станут родственниками. И только будут ездить друг к другу в гости и по-родственному угощать друг друга национальной кухней. Заодно и «Макдональдс» отомрёт.

Так может, отменим визы?

Так хочется пожить в мире.

2009 г.

Американская зима

Как нам обустроить Россию в период отопительного сезона.

Опыт США.

Как всегда, за осенью на территорию США пришла зима.

Из года в год это случалось неожиданно для губернаторов штатов и даже для самого Президента.

Вот и в этом году, не успели с газетных полос сойти репортажи о битве фермеров за урожай, о подвигах механизаторов, о том, что, «несмотря на неблагоприятные погодные условия фермеры-труженики штата Аризона собрали небывалый урожай зерновых», – как по утрам предательский ледок на лобовых стёклах автомобилей возвестил о приходе зимы.

Газеты запестрели репортажами о подготовке к зиме и отопительному сезону. Выяснилось, что, несмотря на длительное отключение горячей воды в летний период с целью профилактического ремонта, теплосети большинства штатов не готовы к подаче тепла в дома. Телевизионные репортажи показывали детские сады и ясли, где закутанные в куртки-аляски дети тряслись от холода, а воспитательницы демонстрировали телеведущим градусник, показывающий в помещении всего 54 градуса по Фаренгейту (12 градусов по Цельсию).

Немедленно был организован Штаб по борьбе с экстремальной ситуацией.

Штаб возглавил лично Президент и постоянно держал под контролем ситуацию по подаче тепла в дома и виллы. Ежедневно губернаторы лично докладывали Президенту о температурах в помещениях больниц, детских садов, кинотеатров и жилом фонде штатов.

Министр топлива срочно договорился с министром энергетики о взаимозачёте неплатежей, что позволило подать мазут на теплостанции.

Заработал хорошо отлаженный механизм борьбы с экстремальными ситуациями.

Тепло пошло!

«Я очень довольна заботой о нас Президента США!» – со слезами благодарности заявила журналистам представительница темнокожего населения штата Калифорния, мать восьмерых детей, госпожа Саманта Смит.

А одна из её дочерей – девятилетняя Сара, давно ведущая переписку с далёким сибирским другом, послала ему свою фотографию на фоне легко одетых сестёр, играющих в детской комнате при открытой форточке.

Жизнь в США снова вошла в нормальное русло.

1999 г. и ежегодно.

Автогонщики

Терпеть не могу такие машины перед собой: старая модель форда, вся в рекламных этикетках, с дополнительными фарами, и главная мерзость – специальная выхлопная труба, создающая звук гоночного автомобиля. Заранее знаю, что за рулём будет молодой человек, вынужденный вести машину резко, быстро и опасно для себя и окружающих: ему надо насладиться звуком «гоночного» автомобиля.

Ехать за ним неприятно, да и опасно.

Знаю, что моя машина сильнее, и поэтому спокойно и культурно обгоняю «гонщика».

Ну так и есть: «гонщик» «завёлся» с пол-оборота. Продавливая педаль газа ниже уровня пола, гонщик с трудом, опасно подрезая, обгоняет меня. Так и есть – за рулём молодой парень в лихой кепке с козырьком назад, и ещё двое.

Никогда не втягиваюсь в эти игры на дороге. Сбавляю скорость. Чёрт с ним, пусть едет первым, если это ему так важно. Вскоре движение замедляется и становится в несколько рядов. Впереди светофор.

Настоящее мастерство водителя не в том, что он умеет ездить быстро – этим как раз отличаются новички, а в том, что он умеет заранее предусмотреть, просчитать все ситуации на дороге, мгновенно «подметить» стиль вождения окружающих его водителей и, правильно выбрав ряд, без лишнего риска, проехать светофор одним из первых.

Этим искусством я владею.

Через некоторое время в зеркале заднего вида показался «гоночный форд», пытающийся вырваться из потока и обогнать меня. Видимо ехать позади меня он воспринял как личное оскорбление. После страшных мук и бессмысленного риска обгон ему удаётся.

Чтобы я случайно не проглядел его успех, «гонщик» резко тормозит передо мной, а пассажир радостно показывает мне «фак» – международно узнаваемый знак, определяющий ваш социальный статус.

«Вот навязались дураки на мою голову», – думаю. И каким-то чудом, в параллельном ряду непреднамеренно вновь обгоняю весёлую троицу. Из открытых окон в мою сторону раздаются известные в таких случаях комментарии, среди которых, правда, было слышно и оправдание: «опаздываем».

Ещё несколько раз на светофорах наши машины оказывались рядом. Гонщик всегда давал резкий старт, но затем «увядал в толпе». Я же, умело лавируя, порой оказывался перед ним, демонстрируя плавный старт. Через открытые окна мы не раз обменялись мнением друг о друге… и должен признаться, ничего лестного я о себе не услышал.

«Уроды, – думаю. – Пусть едут», и совсем сбавил скорость. «Уроды» вскоре исчезли из вида.

Подъезжая к своей даче, я увидел стоящий перед воротами «гоночный» форд.

Неприятная догадка подтвердилась.

– Электриков вызывали? – спросил парень в кепке наоборот.

1999 г.

Вас это не касается…

Ни меня, ни вас, читающего эти строки, через 80 лет уже точно не будет. И это в лучшем случае, а может быть, и значительно раньше.

Не верите – посмотрите кадры кинохроники или на фото столетней давности и попробуйте найти в живых кого-либо из изображённых на них…

Рай. Рай – хорошее утешение. Но положите руку на сердце и вспомните «Десять Заповедей». Вы уверены, что попадёте в рай? Только напоминаю, что гордыня – смертный грех.

Я за себя не уверен и вам завидую.

Реинкарнация, т.е. переселение душ в животных – тоже слабое утешение.

Хорошо, если вы переселитесь в кошку или собаку с проживанием в зажиточной семье. А если придётся всю жизнь биться из-за содержимого помоек с соплеменниками?

Или, например, вы превратитесь в мышь. Думаете, здóрово всю жизнь прогрызать полки с крупами, рискуя попасть в мышеловку!?

Нет. Уж лучше прожить остаток жизни по-человечески. Хорошо бы без зависти, сплетен, подлости и обмана.

У Вас этих отрицательных качеств нет?

А я не для Вас и писал!

1999 г.

Молоко отскочило

Молоко отскочило. Кашу сварить не удалось.

А виски уже пора бы чем-то закусить.

В холодильнике – 0. Не градусов, а запасов еды.

– Пока я пьяный, я добрый, – говорю собаке. – Куплю тебе сыра.

Уговорил её пойти со мной в маленький вечерний магазинчик в соседнем доме. Выбор невелик, но зато работает до 22-х.

Сыр был.

А себе я купил хлеб и шпроты.

Закусывать явно пора! Виски 12 лет, чего я терпеть не могу.

Консервный нож прорезал банку с явной охотой. Что там внутри? Теперь купить хорошие шпроты непросто. Чаще это крошево из рыбок, залитое, судя по запаху, машинным маслом.

Но мои шпроты были великолепны.

Рыбки лежали ровными рядами, «валетом», т.е. голова к хвосту. Хотя голов на рыбках не было вовсе, но именно такими и должны быть шпроты. Золотистые шкурки переливались на свету, а аромат заставлял собаку сидеть рядом и тихо, просительно скулить.

Я взял в руку вилку и задумался: какую рыбку выбрать? В детстве мне говорили: бери ту, которая на тебя смотрит. Но жизнь показала, что призывно смотрят на тебя далеко не самые лучшие рыбки…

И я начинаю внимательно приглядываться к шпротам.

Вот эта хороша своим изгибом, но, кажется, чуть худовата. А эта, хоть и блестит золотом роскошной шкурки, но несколько полновата – мало двигалась и поэтому не так полезна. К ней тесно прижалась симпатичная маленькая рыбка, но, боясь быть обвинённым в педофилии, отдёргиваю вилку. На глаза попадается вполне пристойный экземпляр, и я уже нацеливаюсь на него вилкой, но тут вдруг замечаю, что один из плавников как бы предупредительно приподнят. Наверняка это сигнал, и то, что я пока не могу его расшифровать, ещё не значит, что к нему не надо прислушаться.

Трудно выбрать…

Но тут провидение останавливает мой взгляд на внешне сначала неприметной рыбке. Однако меня всего словно пронизывает током!

Это она! Я хорошо знаю, что такие внешне неприметные рыбки обладают тонким изысканным вкусом, скрытой энергией и надолго оставляют во рту волнительное послевкусие…

Ею закусываю и не жалею. Закрыв глаза, наслаждаюсь незабываемым вкусом и радостью от того, что мы нашли друг друга. Это совершенно точно была она – моя золотая рыбка, самая лучшая, единственная и неповторимая!