Полная версия

Правда танкового аса. «Бронебойным, огонь!»

Возвращаясь потом в Осу, я так же работал с отцом в кузнице в утренние часы перед школой и в выходные дни. Школа была почти рядом с кузницей, и я шел на первый урок прямо с работы. Я учился в средней школе, где было пять 5-х классов, шесть 6-х, пять 7-х, четыре 8-х и два 10-х. Учились в две смены, и если возвращались ночью, то шли с фонариком, в который вставляли свечку.

В 5-м и 6-м классах мы учились вместе с детдомовцами: ух, мы и хулиганили! Сейчас, когда при мне детей ругают за плохое поведение, я думаю: а что же с нами тогда надо было делать? Скажем, у нас пришел учитель музыки. Ему сказали, что «класс очень тяжелый, разболтанный, вы с ним поосторожней». Но он сразу решил взять класс: «Дети, я вас научу музыке, вы будете знать ноты, великих композиторов!» Пока он распинался, у него раз – стащили скрипку. Он говорит: «Где скрипка, отдайте!» – а у него раз – смычок вытащили! Начали пиликать. Он бежит на звук, а в это время ее с одной парты на другую. Там опять – скрип-скрип. Пока он бегал, у него стащили журнал. Он сидит, плачет: «Дети, отдайте мне скрипку, поиграли и хватит!» Ну, ладно, отдали ему скрипку. Он выскочил из класса и больше к нам не приходил. Потом мы подбросили журнал, когда сами себе наставили оценки! Преподаватель истории говорит мне: «Слушай, когда я тебя три раза подряд спрашивал и три раза пятерки ставил?» – «Раз стоит «пять» – значит, вы меня спрашивали!» – «Да не спрашивал я тебя, что-то не помню. Ладно…» – и махнул рукой. Вот такие вещи мы делали!

До войны в школах очень хорошо была развита самодеятельность. Работали кружки: драматический, хоровой, акробатический и т. д. Каждый класс, во главе с классным руководителем, готовил свою программу, которая включала небольшие постановки, скетчи, художественное чтение, пляски, сольное и хоровое пение, акробатические этюды и т. д. Проводились школьные смотры художественной самодеятельности, лучшие номера отбирались и включались в общую самодеятельность, и с этими номерами ученики выступали на школьных вечерах. А классную самодеятельность каждый класс показывал ежедневно на сцене актового зала на большом перерыве, который длился 30 минут. Кто-то отдыхал, перекусывал, а на сцене в актовом зале шли представления: стихотворения, разные скетчи, постановочки маленькие делали. А руководил этим классный руководитель. Я принимал активное участие во всех видах самодеятельности. Тогда полная свобода была: мы читали, что хотели, и есенинские стихи читали, и песни его пели. В субботние вечера на колхозных лошадях в розвальнях мы ездили в близлежащие деревни Тишково, Устиново, Гамцы, Мозунино и на сцене убогих колхозных клубов давали представления. Конечно, у нас были примитивные, наивные детские номера, но ведь в деревнях и этого не было! Так что колхозники и мал, и стар шли в клуб, смотрели на нашу самодеятельность и даже аплодировали.

Второй голод был у нас в 1937 году, но не такой сильный. Тогда выдавали по две буханки хлеба на семью, мать их разрезала на 12 порций и, отдавая нам, приговаривала: «Хочешь ешь, хочешь пей, хочешь на другой день оставляй» – любила она присказки. Я сразу съедал. Приходилось ночами и зимой, и летом простаивать в очередях, а затем делить буханку хлеба по 200–400 г на едока на день.

В то время стала появляться «советская элита». В нашем городке это был директор МТС, директор кожевенного завода, директор мясокомбината. Эти люди могли «кормиться» от своей работы. Тогда же, на мой взгляд, начиналось зарождение взяточничества. С детей этих директоров мы брали «оброк»: он дома получит кусок хлеба, половину съест, а половину втихаря засунет в карман и нам тащит. Под угрозой, конечно: «Не дашь хлеба, мы тебя побьем!» Я уже писал, что мы учились и дружили с детдомовскими. Оттого-то наш класс и считался необузданным. В городе два лучших кирпичных дома отдали им, но воровская жизнь затягивает… Пошлют беспризорника в детдом, он проживет там месяц-полтора и убегает. Его опять ловят и опять в детдом. Для меня это было просто непонятно. Они жили в роскоши, которая мне не снилась! У каждого койка, нормальные одеяла, простыни, трехразовое питание. Мне в лучшем случае мать давала утром полстакана молока и небольшой кусок хлеба – и это на целый день. А им на большой перемене целые корзины бутербродов приносили. Они налетят, всех девок отталкивают, наберут хлеба, а на уроке друг в друга бросают, войну устраивают. Я их ругал: «Как же так?! У нас хлеба нет, а вы разбрасываете!» – «Так бери, если нет». Как только приносили, я туда тоже, вжик! Бутербродов нахватаю, в сумку – и сестренкам раздаю.

Несмотря на голод и наши проказы, учился я неплохо, не прикладывая при этом особых усилий. Думаю, мог быть и отличником, но не хотел, поскольку мы их презирали. Это были чуждые нашему буйному детству люди. Отличник всегда один, а мы все вместе бегали, прыгали.

Тогда же, пацаном, я сделал себе две наколки, включая медведя на ноге. Что сказать? Мы все вращались в блатном мире. У меня 66 братьев и двоюродных сестер, – и среди них всякие были: и порядочные люди, и уркаганы, и даже преступные авторитеты. Геннадий Брюхов, сын старшего брата моего отца Николая, приходился мне двоюродным братом. Когда ему было 23 года, у него уже было 38 лет тюремного срока, с побегами. Последний раз он где-то в 1939 году совершил побег и приехал к моему отцу. В семье все очень уважали моего отца, он пользовался большим авторитетом. Такой спокойный, уравновешенный, всегда придет на помощь. А ведь все знали, что мой двоюродный брат совершил побег, что его ищут. Мы с ним на сеновале спали, он мне о своей жизни рассказывал, и я тоже этой романтикой увлекся. Мы хотели банк ограбить! «Я с вами пойду». – «Пойдешь, пойдешь…» Мне сказали, что пойдут на дело, и я ночь не сплю, думаю: «Как только пойдут…» А потом просыпаюсь: я сплю, а его нет. Я потом только узнал, что он всехуркаганов предупредил: «Если только вы его тронете, если только куда-то возьмете, я вас из-под земли достану! Кого угодно берите, родня большая, но его не трогайте». Видимо, из уважения к моему отцу.

Я тогда сразу на рынок побежал, там все слухи. Банк у нас ограбили, а я так и не поучаствовал. И хорошо, а то тоже бы загремел! А их так и не поймали: у нас километрах в двадцати пристань Беляевка, они знали расписание, на лошадях туда махнули и уплыли. Ему опять 12 лет добавили. Только потом, в 1941 году, его взяли. Но когда создалось тяжелое положение с укомплектованием войск, из тюрьмы взяли всех уголовников (всех, кто получил до 10 лет) и направили в войска, в штрафные батальоны. Не брали только политических, репрессированных и совершивших особо тяжкие преступления. Он во время войны в двух штрафных батальонах воевал и остался жив. Вот когда он пришел с войны, после двух штрафных батальонов, после ранения, тогда он угомонился: прекратил воровать, сел на машину и стал работать шофером. Он работал в совхозе, и, когда у их кассира вытащили сумку с деньгами, он нашел своих дружков, и все деньги вернули. Но все равно душа рвалась, стал он выпивать. Способный парень был, но непутевый…

Были у меня и другие такие двоюродные братья: по материнской линии, по отцовской сестре – Аркадий Вихорев, Колька Брюхов, еще Бочкарев, тоже с нашей родни. Когда мне было 15–16 лет, они все собирались от нашего дома в квартальчике, где была так называемая «малина». Девчонок водили, водку выпивали («Горный дубняк» была водка). Нам наливали граммов по 30, меня всегда оберегали, не давали: «Хватит, все». А сами хорошо гудели! Сначала кого-то побили, кого-то раздели, что-то украли. Им раз – три года дают, молодые. Они вышли, опять, – тут им добавили 10 лет. Потом побеги, и по нарастающий набралось очень много: за побег всегда 12 лет давали… Для нас, пацанов, это было очень интересно!

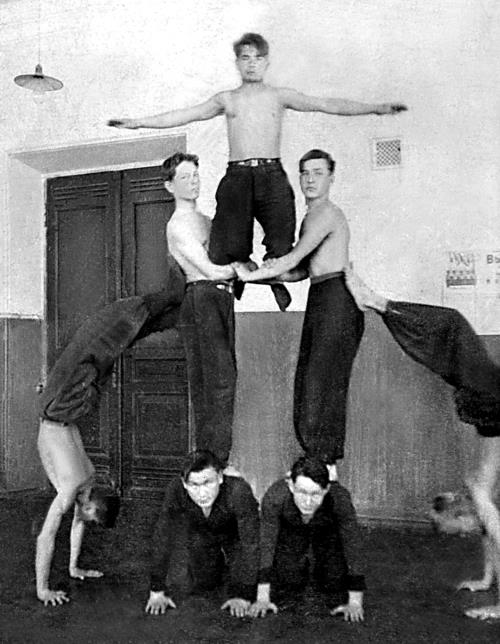

В последние два года перед войной жить стало намного легче. Голод отступил, магазины наполнились товарами. В деревнях на трудодень стали давать вдоволь продуктов. У нас появилось свободное время. По улицам, районам, кварталам города стихийно создавались ребячьи коллективы, где были свои футбольные, баскетбольные, волейбольные команды. В футбол играли все, от мала до велика. В городе был ряд спортивных обществ: «Спартак», «Пищевик», «Гороно», «Педучилище» и другие. Играли прилично! Были и свои кумиры, на которых ходили смотреть и которых мы, парнишки, и даже взрослые обожествляли, к кому относились с подчеркнутым уважением. Часто в Осу приезжали футбольные команды Перми, Свердловска, Челябинска, Краснокамска, Частых, Елово, Саракула, Оханска и других городов Пермской области. Довоенная сборная Осы играла успешно, выигрывая даже у Перми. Команда была сильная, и Оса пользовалась в области репутацией «футбольной Мекки». На стадионе всегда собиралось большое множество народу, каждый матч был событием, праздником горожан. Игроки выходили на игру, как на бой, и играли! Да как играли! Отдавали себя игре без остатка. К 1941 году подрос и я, стал играть за вторую команду «Спартак» правым полузащитником. Играл я прилично и к 1941 году стал капитаном второй команды «Спартак», завсегдатаем стадиона и своим человеком в спортивном мире Осы. В школе мы создали акробатическую группу: Коля Бобин – основа, Володя Драчев – низ, и я – верх. В основном мы придумывали и создавали пирамиды. Публике нравились наши выступления. Акробатика захватила меня: я прыгал, кувыркался, ходил на руках, жал стойки, где только мог. В нашей группе было 3 человека, но на стойку выходил я один, все восхищались.

Гимнастическая группа, 1941 год: Лунегов, Фофанов, Светлаков, Н. Брюхов, Пенегин, Титов, Василий Брюхов

Тогда спортивных залов, больших стадионов и дворцов спорта не было. У нас было единственное футбольное поле, одно на всех, – и 400 метров дорожка вокруг него. Была трасса, проложенная на 3, 5, 10 километров. Я любил бегать длинные дистанции, до 10 км, и на этих дистанциях часто побеждал своих сверстников. Но больше всего по душе мне были лыжи, которые я любил беззаветно. Мне доставляло огромное удовольствие мчаться с бешеной скоростью с гор или бежать по лыжне. Каждую субботу после уроков и в воскресенье с утра мы, ватага ребятишек, уходили на самодельных лыжах на «увалы» (это небольшие спуски за городом), на бульвар, а чаще всего на Монастырские горы. Здесь было раздолье, горы на любой выбор, и венцом спуска была Пугачевская гора. Лыжня прокладывалась по летней пешеходной тропе, посредине нее стоял пень, и в этом участке нужно было обязательно поднять правую ногу и проскочить на левой. Затем тебя выносило на берег Камы, ты совершал прыжок с обрыва и катил дальше по плотному снегу замерзшей реки. На этот спуск отваживались немногие: большинство начинали спуск от пенька.

Систематически занятия и хорошие природные данные, отменное здоровье, а также всестороннее физическое развитие стали выделять меня среди сверстников. Я побеждал на соревнованиях на первенство своего класса, на первенстве школы, а затем на первенстве города. В 1940 году я был чемпионом города, района, а в 1941 году и чемпионом области среди юношей, получив в Перми на этих соревнованиях 1-й спортивный разряд.

Лозунг «Готов к труду и обороне» был для нас «делом чести, совести и геройства», каку нас говорилось. С малолетства в дни призыва в армию мы крутились в городском военном комиссариате и смотрели, как проводится отбор в армию крепких и здоровых парней. Служба в РККА была в большом почете! Тех, кто отсеивался, называли «бракованными». Для них это было трагедией, а для родных позором. Девчонки неохотно с ними дружили и еще неохотнее шли за них замуж.

На тренировке

С большой радостью мы встречали демобилизованных из армии парней. Приходили они возмужавшие, пройдя хорошую школу физического и нравственного воспитания. После небольшого хмельного отдыха они мастерили примитивные спортивные снаряды и занимались физической зарядкой. Мы занимались вместе с ними, перенимая их сноровку. А после, когда они прекращали занятия, продолжали заниматься, усложняя и придумывая новые упражнения.

В городе был один кинотеатр. Пацанами мы каждый день ходили в кинотеатр. Билет стоил 5 копеек. Мы, человек 5–6, собирали по копейке и покупали один билет. Один с билетом проходил в зал и, как только начинался фильм, снимал крючок с двери, и мы врывались туда… Билетеры начинали нас ловить, какого-то поймают, какого-то нет, – а я был шустрее всех, меня реже ловили. К тому же народ все-таки нас поддерживал, прятал. За нами бегают, а зрители кричат: «Хватит, дайте кино смотреть! Фильм идет!» И они сдавались. Фильмы того периода: «Волга-Волга», «Маскарад», «Истребители», «Большая жизнь» – мы знали почти наизусть. Особое впечатление на нас произвел «Чапаев». Меня поразила его смелость, храбрость, я захотел быть Чапаевым и стал ему подражать. На каждой улице создавался отряд, и мы «воевали» самодельными деревянными шашками. Дрались, но был принцип: лежачего не бьют! Если кто-то допустит такое, это считалось большим позором – человек допустил бить слабого! Зимой снега надувало столько, что улицы были огорожены снежными заборами высотой примерно метра полтора-два. Расчищали только тропку от крыльца до дороги и по ней ходили. К весне снег так уминался, что по нему можно было спокойно ходить. В этих огромных сугробах мы рыли ходы сообщения, командные и наблюдательные пункты и воевали друг с другом.

С 5-го класса начиналось преподавание военного дела. Это был мой самый любимый предмет. По военному делу у меня в школе всегда чистые пятерки были и по физкультуре тоже. Математика мне легко давалась, литература. А вот остальные шаляй-валяй: то учил, то не учил. Наш преподаватель военного дела служил раньше в армии, дорос там до лейтенанта и был уволен, и вот его сделали преподавателем. Он, конечно, мало что знал, мало что мог нам дать: разве что анекдоты нам рассказывал. Но у нас были малокалиберные винтовки, школьный тир. В старших классах преподаватель военного дела оставлял меня за старшего: все ключи мне отдавал, винтовки давал, и занятия в основном проводил я. Мы знали всю округу и выходили туда, где народу нет. В тире 25 метров максимум, а мы из малокалиберной винтовки уже стреляли на дальность 200–400 метров. Когда зима, он мне всю лыжную станцию отдавал: начнет занятия и смоется. Тогда я забираю команду, и мы идем туда, куда нам хочется. Мы самостоятельно учились, но все умели на лыжах ходить прилично. Потом, когда я попал в лыжный истребительный батальон, меня там сразу сделали инструктором. Посмотрели, как я хожу на лыжах, как лавирую среди деревьев, как прыгаю с трамплинов, и говорят: «Давай, ты у нас будешь инструктором». Потому что приходили люди, которые в 25–30 лет вставали на лыжи, и не так просто, не ради спортивного интереса! Их надо было учить, а подготовка месяц – и маршевая рота. А чему за месяц научишься?..

Очень мне нравилась строевая подготовка. Помню, летом проводим девчонок до дома, идем и отрабатываем приемы: направо, налево, кругом. Шли и командовали друг другу, а устав-то знали! Так что, когда я пришел в армию, для меня строевая подготовка была любимым предметом. Всегда, когда надо было показать, говорили: «Выходи, Брюхов, покажи». Физически и в военном плане я был готов к службе в армии. Поэтому, когда меня призвали, мне всегда было легко, я не испытывал никаких трудностей, сразу влился в армейскую жизнь и полюбил ее.

Помню, как пришли сообщения о начале боев на Халхин-Голе – это была удачная операция, ее рекламировали. Потом началась Финская война. Появились первые похоронки и слезы, прибыли раненые. Они рассказывали о тяжестях войны, поругивали командиров. Начались разговоры о большой войне. Вырисовывался и противник – Германия. В начале 1941 года, и особенно в апреле – мае, о ней говорили вслух, знали, что войне быть, и только не знали, когда. Молодежь была настроена воинственно. Заканчивая школу, мы, три друга, – я, Коля Бабин и Володя Драчёв – твердо решили пойти в военные училища: я – в морское, они – в летное. Оба мои друга потом погибли на фронтах Великой Отечественной, но тогда мы самозабвенно пели: «Нас не трогай, мы не тронем, а коль тронешь, спуску не дадим…» В мае 1941 года к нам в город приехали двое осинцев, окончивших перед войной училище: Брюханов и Волошин. Перед убытием в часть они получили краткосрочный отпуск и заехали в родные края. Подтянутые, стройные, в новеньком обмундировании, затянутые ремнями, они выглядели превосходно. Мы смотрели на них с восхищением и завистью. Я к ним все время приставал с вопросами: «Расскажите, как там в армии?» А они мне: «Отстань, вот пойдешь в армию, там тебя всему научат». Единственное, что их всегда спрашивали: «Война будет?» – «Да, война будет скоро. Думаем, в середине июня». Но мы и так знали, что война будет скоро, потому что в 1941 году началась мобилизация, развертывание боевых частей. У нас забрали в школе очень многих преподавателей, которые окончили офицерские курсы. Многие подпадали под призыв в возрасте где-то 34–35 лет. Новые преподаватели пришли из институтов, из училищ, а старших забрали для укомплектования войск, и у нас сразу резко сократилась учеба.

То, что война на пороге, понимали все, но подспудно думали, надеялись, авось пронесет. И все же начало ее оказалось неожиданным, оно потрясло всех… Тем более, еще раз напомню, перед войной мы стали жить лучше: появилось больше продуктов, в достатке было хлеба, в магазинах появились товары широкого потребления и тут – война!

В июне 1941 года мы сдавали школьные экзамены. Только тут я, Погорелов и Бабушкин сообразили, что немецкий мы не знаем. Мы собрались втроем, а я был среди них закоперщиком[4], и думаем: «За пять лет учебы мы не выучили немецкий язык. Разве сможем его за 10 дней выучить? Нет! А если нет, так зачем нам его учить?» Тоже резон! Все сидят, корпят – немецкий хорошо никто не знал, потому что в классах с 5-го по 7-й нам прислали бывшего военнопленного, который до этого работал бухгалтером. Мы, конечно, его не слушали. Он был лысый, мы накрутим газетных трубочек и плюем газетным мякишем – кто сразу попадет. В старших классах пришла серьезная учительница. Кто постарательнее, тот начал учиться, но грамматику никто не знал, сразу ее не изучишь. Она нас спрашивала: «Как же воевать будете?» – «Мы с немцами разговаривать будем только на языке пуль и пулеметов! Других разговоров у нас не будет!» Она махнула рукой: «Как хотите. Ваше дело». Поскольку мне нравилось учить стихи, как на русском, так и на немецком, то, когда преподаватель спрашивал: «Кто выучил стихотворение?», я сразу руку тянул. «Ну, давай». Я отчеканю. «Садись, «хорошо». Так я получил хорошую оценку и больше на занятия не ходил. Потом меня все-таки заставят, опять что-то спросят: «неуд.», «неуд.» и «хорошо», – в общем, тройка за четверть выходила. Вот таким образом я от четверти к четверти зарабатывал свои тройки.

Итак, решение мы приняли: не будем учить. А все учат, сидят. Мы приходим к ним: «Ну что? Занимаетесь?» – «Занимаемся». – «Вам надо заниматься было в школе, когда учились, а не сейчас!» – «А вы что не занимаетесь?» – «Мы знаем все!» – «А чего же вы с двойки на тройку перебивались?» – «Мы скрывали свои таланты! Вы увидите нас, как мы будем блистать». Всех мы так обошли, всем мешали. Не от желания им навредить, а просто так, от нечего делать. И многих мы убедили в том, что мы действительно знаем язык. И вот начались экзамены. Приехала московская комиссия. Завуч школы нас ободрила: «Не волнуйтесь, комиссия настроена хорошо… Кто желает первым?» Я протянул руку. Класс притих. «Второй?» Коля Бабушкин. «Третий?» Погорелов. Все недоумевают. Вытянули мы билеты, сели. Говорю: «У меня неясный вопрос!» – «Что неясного? Прочитать и пересказать». А я не знал слово «пересказать»! Мы сидим 30 минут, никто не идет. «Кто готов?» А Бабушкин Леха сидел с краю. «Товарищ Бабушкин, начинайте. Прочитать и пересказать». Прочитал кое-как. «Перескажите». – «Пересказать не могу». – «Разберите предложения». Не может. Больше ничего не знает. Раз – кол! Потом меня. Я пыжился, пыжился, кое-как прочитал, а пересказать своими словами тоже не могу. Разбирал, разбирал предложения, путался, а они терпели. «Ладно, следующее». Слова, какие выписал, пересказал. «А что же вы знаете?» – «Стихотворение!» Я рассказал стихотворение Гете. «Вот видите, стихотворения Вы знаете, а почему немецкий не учили?» Потом Погорелова. А тот возьми и скажи сразу: «А я-то читать не умею». – «Вы попытайтесь». Он попытался. «Ну, хватит. А пересказать?» – «Нет, не могу. Разобрать предложение, тоже не разберу». – «Что же Вы знаете?» – «Ничего не знаю». – «Идите». У них уже шок: «Что такое?! Первыми же лучшие выходят, знающие!» Комиссия не знает, что делать, делают перерыв. Что делать, если первые, самые лучшие вышли и не знают, что же знают остальные?! Собирают класс: «Товарищи, вы что-то волнуетесь. Вот первые три вышли, волнуются, не могут ничего сказать, произвели очень плохое впечатление. Давайте, не бойтесь. Соберитесь с мыслями». К остальным на фоне нашего ответа не придирались и поставили положительные оценки. Заканчиваются экзамены. Собирается весь класс. Объявляются оценки: «Бабушкин и Погорелов – двойки. На второй год. Брюхов – тройка». Эх, как они на меня обиделись, недели две-три со мной не разговаривали! Остальные экзамены я сдал нормально. В этом отношении я был подготовлен хорошо: математику, физику, историю не боялся сдавать.

Погорелов был с 1923 года и осенью ушел в армию. В 1941 году его взяли в пехоту, но он где-то проболтался и остался жив, войну закончил сержантом. Хотел очень в театральное училище пойти, и из него, может быть, артист бы и получился, но подготовка была слабая, так что его не взяли. Леха Бабушкин был призван после меня. У него было плохое зрение, он был признан негодным к строевой и направлен в политическое училище. После войны мы с ним встретились в Москве. Он говорит: «Хочу поступить в политакадемию, но по зрению не прохожу». – «Давай я за тебя пройду комиссию!» Я взял его документы (там фотографии не было) и прошел окулиста. Он поступил в политакадемию и позже стал генералом: при этом как ходил в очках, так и ходит!

Война

20 июня 1941 года в десятых классах прошли выпускные вечера, поэтому 21 июня, в субботу, мы ватагой – парни, девчата, – забрав нехитрую утварь и продукты, отправились на берег Тулвы для отдыха на два дня. Здесь мы ловили рыбу, варили уху, собирали землянику, играли в футбол, валялись на траве, уединялись в кустах и, боясь прикоснуться друг к другу, мечтали о будущем и фантазировали. Ночью мы не спали, а кто уснет, просыпается – он весь мазаный, хохот стоит. Или «гусара подставляли»: возьмем, вату подожжем и положим под нос спящему, – он, как дурной, вскакивает. И «велосипед» делали: он спит, мы ему между пальцами тонкие газетные бумажки вставим и подожжем. Он крутит ногами, вскакивает. Опять хохот! Возвращались усталые, а подходя к окраине города, слышим душераздирающий плач и крик. Все насторожились, вслух и мысленно задаем себе вопросы: «Что бы это могло значить, что случилось? Бьют, что ли, кого?» Прибавили шагу, пошли быстрее, и тут навстречу, пыля босыми ногами, бегут к нам ребятишки, изображая скачущих всадников – палка между ног, в руках лоза, направо-налево рубят воздух: «Война! Война началась!» Смех и шутки смолкли. Домой мы не шли, а бежали, на ходу бросив друг другу: «Пока…» Я прибежал, сразу мешок свой кинул – и бегом в военкомат. Прибегаю, а там уже больше половины нашего класса. Через час-полтора весь класс уже там…

Отец, как всегда, в выходной работал в кузнице, а мать с соседкой были дома и вполголоса с тревогой обсуждали новости о начале войны. У соседки Марии Козловой сын Николай служил на западной границе, она плакала и сквозь слезы высказывала опасения за судьбу сына. Как после узнали, он погиб геройски в первые дни войны, так и не выпустив из рук пулемет. Смелый, лихой и бесшабашный был парень!

Моих друзей 23, 22 и 21-го годов рождения в первые же дни вызвали в райвоенкомат, вручили повестки и отправили кого в училище, кого для подготовки в маршевые роты в части действующей армии. А с 1924 года нас было трое, и нас не брали. Говорят: «Куда вы? Успеете!» Но в моем сознании твердо укрепилась мысль, что война будет недолгой. Слова песни «Нас не трогай, мы не тронем, а затронешь, спуску не дадим» и заявление Наркома Ворошилова «…воевать будем только на чужой территории, свою хватит поливать кровью» сделали свое дело. Они укрепили мою веру в скорую победу, и я боялся опоздать. Юношеское воображение рисовало красочную картину боя, и я рвался на фронт: ежедневно ходил в военкомат и просил, чтобы меня призвали в армию. Работники военкомата были поопытнее, они посмеиваясь над моим нетерпением, успокаивали: «Подожди, и до тебя дойдет очередь. Успеешь и ты навоеваться». И они оказались правы. Успел, и еще как!..

В августе в Осу стали прибывать первые раненые и эвакуированные из Одессы, затем из Москвы и других западных городов. Наша школа была отдана под госпиталь. Наши войска, оказывая упорнейшее сопротивление оккупантам, с боями отходили, оставляя города… Война затягивалась. Каждый день из Осы уходили все новые и новые партии юношей и мужчин все более старших возрастов. Вызывали и моего отца, но оставили. Я околачивал ежедневно порог военкомата, но меня не брали, ссылаясь на непризывной возраст.