Полная версия

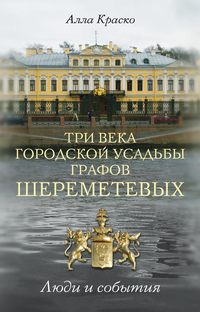

Фонтанный дом его сиятельства графа Шереметева. Жизнь и быт обитателей и служителей

Для подготовки управителей и других грамотных служителей, которых требовалось немало, граф Петр Борисович учредил в селе Кускове особое учебное заведение (Кусковскую школу), позже ее будут называть «Канцелярский институт». Система эта оказалась очень разумна: на жалованье вольнонаемным администраторам требовались немалые деньги. Затратив сравнительно меньше средств, можно было иметь своих специалистов. Из выпускников этого частного учебного заведения вышла почти вся крепостная «элита» первой половины XIX в. В одном из исследований названа впечатляющая цифра: через такую «профессиональную подготовку» прошло более двух тысяч человек[27].

При графе Петре Борисовиче существовала так называемая Крепостная коллегия, куда входили управители вотчин. На этот факт обращали внимание еще в 1920-е гг. первые исследователи шереметевского родового архива, хранившегося тогда в Фонтанном доме[28]. Крепостная коллегия напоминала по стилю работы органы государственного управления.

Хозяину важно было иметь надежного человека для управления всеми имениями. Особенно это стало актуально для петербургской усадьбы – Фонтанный дом служил своего рода визитной карточкой графского семейства, здесь было сосредоточено большое число дворовых. Управители Фонтанного дома – это высшая прослойка дворовых, которая пользовалась особым доверием владельца. При графе Петре Борисовиче еще некоторое время оставался в должности управителя Иван Бем. На смену ему назначили Василия Якимовича Замятина.

Василий Замятин и его семья

Имена В.Я. Замятина и членов его семьи неоднократно встречаются как в документах родового архива, так и в метрических книгах и в исповедных ведомостях приходской церкви Симеона и Анны. Мы не знаем точно, когда и где родился Замятин. О дате рождения можно судить по некоторым косвенным данным, но они, как нередко бывает, противоречивы. Так, в 1750 г. среди пришедших к исповеди служителей «дому графа Шереметева» записан управитель Василий Якимов сын Замятин, 40 лет, жена его Прасковья Степанова, 33 лет, сын Тимофей, 10 лет[29]. В 1765 г. к исповеди явились управитель Василий Якимов Замятин, 61 года, жена его Прасковья Степанова, 54 лет, и дочь их Елизавета, 13 лет[30]. Возраст в исповедных ведомостях псаломщик обычно записывал со слов причастника. Таким образом, можно предположить, что Замятин родился между 1710 и 1712 гг. – то есть близко ко времени основания усадьбы на Фонтанке. Выше упомянуто о двух его детях, но были и другие. Старший сын, Тимофей, родился около 1740 г.; Елизавета появилась на свет в 1750 г.; в 1754 г. родился Василий, который умер в возрасте 6 недель[31]; в 1756 г. родился сын Иван, который также умер в возрасте одного года.

Управители всегда находились в привилегированном положении. Оно подчеркивается таким, например, обстоятельством, как выбор восприемников при крещении детей. Так, при крещении Елизаветы Замятиной ее крестным отцом стал архитектор Савва Иванович Чевакинский, принимавший участие в строительстве главного усадебного дома, при крещении Ивана Замятина восприемниками стали граф Николай Петрович и его старшая сестра, графиня Анна Петровна. У В.Я. Замятина были свои служители из крепостных, что также подчеркивает особое положение управителя в системе крепостной администрации. Сохранившиеся документы не дают, к сожалению, возможности оценить его человеческие и административные качества.

Василий Якимович Замятин умер 28 мая 1773 г. и погребен на Лазаревском кладбище Александро-Невского монастыря, на надгробии отмечено, что жил он 75 лет 3 месяца и 28 дней[32]. Следовательно, дата его рождения «передвигается» на еще более ранний срок. Примечательно, что управитель погребен на самом престижном в то время кладбище Петербурга, где хоронили и самих Шереметевых. Место для погребения на Лазаревском кладбище стоило очень дорого.

Особое положение среди прочих служителей занимали и члены семейства В.Я. Замятина. В метрических книгах приходской церкви часто упоминаются как восприемники детей крепостных служителей его жена Параскева Степановна, сын Тимофей и дочь Елизавета.

Тимофей Замятин в начале 1760-х гг. значился служителем дома графа Шереметева, однако к 1765 г. он поступил на государственную службу. Это обстоятельство указывает на то, он уже не был крепостным, поскольку крепостные не имели на это права. В 1767 г. Тимофей значится как «Правительствующего Сената подканцелярист», затем сенатский канцелярист, в 1779 и 1781 гг. он упоминается как губернский секретарь. Связей с шереметевской усадьбой Тимофей Замятин не прерывал, и 26 октября 1768 г. он венчался с Ириной Васильевой, дочерью умершего священника домовой церкви Фонтанного дома. Поручителями при венчании в метрической книге записаны отец жениха и служитель Василий Вороблевский[33]. Брак молодого Замятина с дочерью священника показывает, что семья жениха стояла выше по статусу, чем другие служители.

У Тимофея Замятина и его жены родилось пятеро детей: в 1772 г. сын Николай, умерший в годовалом возрасте «от колотья» – так почти всегда в метрических книгах того времени обозначали причину смерти младенцев. В 1774 г. у них родилась дочь Анна, в 1877 г. – дочь Евдокия (она тоже умерла, не дожив до года), в 1779 г. – сын Никита и в 1781 г. – дочь Мария. Восприемниками детей стали бабушка Параскева Степановна и капитан (позже премьер-майор) Григорий Львов, что также свидетельствует о переходе Замятиных на другой, более высокий социальный уровень. О судьбах этих представителей третьего поколения рода Замятиных сведений пока не обнаружено.

Семья служителей Чубаровых

Среди петербургских служителей «дому графа Шереметева» значится семейство Чубаровых. Из какой именно вотчины они попали в Петербург, неизвестно, но прежний их владелец – князь А.Б. Черкасский. Иван Чубаров находился в Петербурге, судя по сохранившимся документам, уже в 1730-е гг., когда отстаивал в суде имущественные интересы своего тогдашнего хозяина, князя Черкасского[34]. Иван Васильевич Чубаров оставался особо доверенным лицом графа Петра Борисовича, он был, безусловно, грамотным и опытным служителем. Летом 1763 г. управитель Чубаров сопровождал своего барина в поездке по вотчинам. В Дневнике этого путешествия есть запись за 28 июля: «Выдано Чубарову за издержанные собственные его деньги на покупку раков и в подаче в милостину 80 к. В городе Володимере выдано Ивану Чубарову на раздачу в милостину 4 р. 50 к.»[35]. При нем состоял особый дворовый человек. Чубаров исполнял разные обязанности: значился казначеем, а по штату 1768 г. – официантом и мундшенком со сравнительно высоким окладом – 30 руб. и 50 руб. «на платье»[36]. Позже граф распорядился перевести его в Москву, управителем Кускова и всех московских домов. Незадолго до смерти граф П.Б. Шереметев повелел определить его в Домовую канцелярию «на правах с управителями»[37]. Чубаров умер в Москве в начале весны 1788 г., и на его место из Петербурга в Москву перевели Ивана Петровича Аргунова. В приказании, посланном управителю Фонтанного дома Петру Александрову, есть такие строки: «…бывший при доме моем управителем Иван Чубаров умре, то на место его определяю Ивана Аргунова…»[38]. Семья покойного Чубарова получала от графа пенсию и жила в московском доме графа, где поселилась и семья Аргунова.

Сын Чубарова Алексей продолжал службу при графе Николае Петровиче: по штату 1803 г. значился подкамердинером «при комнатах графа» с жалованьем 188 руб. в год. Он пользовался особым доверием и фактически стал секретарем графа. В его обязанности входило, например, ведение особой тетради для записи всех приказаний, он же должен был держать под контролем их исполнение[39]. По завещанию Николая Петровича, он получил «в награждение» 12 тыс. руб. и вольную, оформленную в 1809 г.[40]

Видное место в системе администрации занимали братья Ивана Чубарова, Антон Васильевич и Тимофей Васильевич Чубаровы. По штату 1768 г. при каждом из них состояли «хлопцы» – мальчики для посылок. Их имена присутствуют в метрических книгах Симеоновской церкви 1760-х гг., где они записаны восприемниками или поручителями при венчании дворовых людей. Тимофей Чубаров вместе с дочерью управителя Замятина был восприемником при крещении в 1770 г. дочери дьякона домовой церкви Петра Иванова Гавенкова, а Антон Чубаров – восприемником младенца Николая, сына «Василия Александрова, живописца», что тоже указывает на их более высокое положение в иерархии служителей[41]. Антон Чубаров в 1772 г. был переведен из Петербурга управителем Кускова, в архиве сохранились «Инструкции», данные ему графом Петром Борисовичем.

В числе пришедших к исповеди в 1808 г. значится еще служитель Николай Чубаров, 29 лет. К сожалению, нам не встретилось указание на его отчество, но, без сомнения, он принадлежал к этому доверенному семейству. В том же году, при формировании штата новообразованной Домовой канцелярии в Петербурге, Николай Чубаров определен на должность первого бухгалтера с окладом 600 руб. в год[42].

Александровы

При графе Петре Борисовиче и при его сыне важное место в управлении графскими имениями играло крепостное семейство Александровых. Неизвестно, к какой вотчине они были первоначально приписаны. Известны имена пяти братьев: Дмитрий, Петр, Никита, Осип и Алексей. В то время все они еще не имели трехчастного фамильного прозвания, писались собственным именем, данным при крещении, с прибавлением имени отца (Александра). И лишь их дети (третье поколение) приобрели постоянное трехчастное прозвание: фамилию, имя и отчество. Старшие братья Дмитрий, Петр и Никита, более полувека занимали первенствующие места среди служителей Фонтанного дома.

Дмитрий Александров родился в середине 1730-х гг.: по исповедной ведомости 1765 г. ему 31 год, в 1780 г. указан его возраст на тот момент – 41 год. В списке служителей на 1774 г. он поименован стряпчим и старшим писарем, при нем состояло четверо служителей в помощь[43]. Это не просто доверенное лицо, но своего рода крепостной юрисконсульт, поверенный в делах, обладавший специальными знаниями и пользовавшийся полным доверием хозяина. Ему приходилось жить между двумя столицами. В 1780 г. Дмитрий Александров с женой Ириной Антоновой, 30 лет, значится в исповедной ведомости Симеоновской церкви[44]; в январе 1782 г. в метрической книге того же храма есть запись о рождении и крещении их сына Павла. Скончался Дмитрий Александров в Петербурге 5 марта 1785 г., в возрасте 54 лет, «от горячки» и похоронен на Волковом кладбище[45].

Дмитрий Александров был дважды женат, оба раза венчался в Петербурге. Его первая жена, Параскева Ивановна, умерла в июне 1774 г. в возрасте 30 лет «от водяной»[46]. Во второй брак он вступил в ноябре того же 1774 г. со служительницей графа Кирилла Григорьевича Разумовского Ириной Антоновой[47]. Его сын от второго брака Павел Дмитриевич Александров сначала находился в обучении у художника Николая Аргунова, но в январе 1803 г. определен «в Контору к Дмитрию Григорьевичу в писцы…»[48]. Имеется в виду «правитель дел» Собственной канцелярии графа Н.П. Шереметева Д.Г. Малимонов, о котором речь впереди. В штате Канцелярии он числился экспедитором в Хозяйственной экспедиции, по распоряжению Опеки над личностью и имением малолетнего графа Дмитрия Николаевича в 1815 г. назначен помощником своего заболевшего дяди, управителя Никиты Александрова, для охранения особо ценного движимого графского имущества (бриллианты, золото, серебро, ломбардные билеты, закладные, наличные деньги)[49]. Впоследствии Павел Дмитриевич получил вольную, но остался при Фонтанном доме, служил секретарем при попечителе малолетнего графа Дмитрия Николаевича Шереметева М.И. Донаурове, был «награжден» чином сенатского регистратора. В 1811 г. Павел Дмитриевич Александров венчался в Симеоновской церкви с девицей Матреной Екимовой, вольноотпущенной от княгини Елены Никитичны Вяземской. Павел Александров умер в октябре 1836 г. в возрасте 54 лет, «от горячки», погребен на Волковом православном кладбище[50]. У супругов родилось пятеро детей, но их судьба неизвестна. Во всяком случае, они были уже свободными людьми.

Брат Дмитрия Александрова, служитель Алексей Александров, в 1788 г. значился в должности кусковского управителя.

Дольше всего в Фонтанном доме прослужил Петр Александров, третий член этого семейства. Он родился около 1742 г.: согласно исповедной ведомости 1780 г., ему на тот момент исполнилось 38 лет. По штату 1768 г. он обозначен первым из официантов с жалованьем 16 руб. в год. После отъезда графа Петра Борисовича из Петербурга в Москву Петр Александров с двумя другими управителями отвечал за все хозяйственные дела и всех служителей. Скорее всего, он был повышен из служителей до управителя в 1774 г., после смерти Замятина, и при нем состояло четверо служителей в помощь[51].

Петру Александрову адресовано множество приказаний от графов Петра Борисовича и Николая Петровича по разным вопросам – как хозяйственного, административного, так и личного характера.

В мае 1772 г. граф Петр Борисович Шереметев в своем «повелении» управителю петербургского Фонтанного дома Петру Александрову приказывал: «Во многих газетах пишут, что касается до моего имени, не пишут ни графства, ни имени моего, а иные пишут фамилью Шереметьева. Того ради в Академию съездить и о том объявить и попросить, чтоб то графство, имя и отечество были печатаны так, как про многих, которые малые чины имеют, печатают порядочно»[52]. Академия наук упоминается в связи в тем, что именно в академической типографии печаталась газета «Санкт-Петербургские ведомости».

После переезда своего в Москву граф часто поручает своему управителю покупки дорогостоящих вещей: картин, бриллиантовых украшений, мебели, заморских тканей, игрушек, косметических средств, а также французских книг, французских вин и др. «Лапиеру за написание моего портрета велеть заплатить Ивану Аргунову 900 руб. из доходов Миллионного дома. 1 июля 1872. Мещериново»[53]. «Отписки твои от 27 дня [февраля 1788 г. ] и приложенные при том газеты и кафтан мой, вышитый в Петербурге, получены, и кафтан вышит изрядно…». «Отписка твоя сего марта от 23 получена, которою представляешь – образцов манжеты тобою получены и по отыскании кружев точно такие сделать закажешь…». «Отписка твоя от 1 сего месяца получена. Пишешь, что бархат на дело сапогов тобою отправлен, а замши по покупке пошлются ж. Того ради присылкою замшев поспешить, потому что оные для меня нужны…»[54]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Краско А.В. Три века городской усадьбы графов Шереметевых. СПб., 2009.

2

Щепетов К.Н. Крепостное право в вотчинах Шереметевых. 1708–1885. М., 1947.

3

Яцевич А.Г. Крепостной Петербург Пушкинского времени. Л., 1937.

4

Безсонов С.В. Крепостные архитекторы. Словарь крепостных архитекторов. М., 1938.

5

Мосолов А.А. При Дворе последнего Императора. М., 1992. С. 217–218.

6

Матвеев Б.М. Фонтанный дом. История строительства и перестроек (1712–1990) // Усадьба графов Шереметевых Фонтанный дом. СПб., 2012. С. 9–89.

7

Лансере Н.Е. Фонтанный дом (Постройка и переделки) // Записки историко-бытового отдела Государственного Русского музея. Т. 1. Л., 1928. С. 61–80. (Далее – Записки ИБО).

8

Российский государственный исторический архив (далее – РГИА). Ф. 1088 (Шереметевы). Оп. 12. Д. 59. Справка о подарках, полученных архитектором С.И. Чевакинским за смотрение Фонтанного дома… 1746–1751 гг.

9

Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (далее – ЦГИА СПб.). Ф. 19 (Петроградская духовная консистория). Оп. 111. Д. 44. Л. 413. Метрическая книга (далее – М. к.).

10

РГИА Ф. 1088. Оп. 6. Д. 983.

11

Записки Порошина. СПб., 1882. С. 252–253.

12

РГИА. Ф. 1088. Оп. 3. Д. 1405.

13

ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 111. Д. 84. Л. 454. М. к.

14

РГИА Ф. 1088. Оп. 3. Д. 1512. Списки служителей при санкт-петербургских домах и мызах… 1774 г.

15

ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 90. Л. 536–537. Исповедная ведомость (далее – И. в.) церкви Симеона и Анны на Моховой улице 1750 г.

16

РГИА Ф. 1088. Оп. 3. Д. 1509. Л. 1–7. Список служителей… 1768 г.

17

ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 111. Д. 44. Л. 413. М. к.

18

ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 111. Д. 32. Л. 398 об. и далее. М. к.

19

Там же. Оп. 112. Д. 178. Л. 286 об.–288. И. в. 1765 г.

20

ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 111. Д. 38. Л. 402. М. к.

21

«Поверенность сыну моему графу Димитрию Николаевичу о рождении его». Цит. по: Станюкович В. С. Домашний крепостной театр Шереметевых XVIII века. Л., 1927. С. 5.

22

Цит. по: Отголоски XVIII века. Вып. IV. Останкино в 1797 году. СПб., 1897. С. 80–81.

23

РГИА Ф. 1088. Оп. 2. Д. 361. «Родовая круговина». Рукопись графа П.С. Шереметева. Ок. 1907 г.

24

Данные Генерального межевания 1775 г. Цит. по справке к ф. 1088 (Шереметевы) в РГИА.

25

Отголоски XVIII века. Вып. X. М., 1905.

26

РГИА Ф. 1088. Оп. 3. Там содержится несколько дел с журналами наказаний, относящихся к XVIII в.

27

Антонова Л.В. Крепостные таланты в усадьбах Шереметевых. М., 1964. С. 5.

28

Записки ИБО. С. 149.

29

ЦГИА СПб Ф. 19. Оп. 112. Д. 90. Л. 536 об. И. в.

30

ЦГИА СПб Ф. 19. Оп. 112. Д. 178. Л. 286 об. И. в.

31

Там же. Оп. 111. Д. 36. Л. 372. М. к.

32

ЦГИА СПб Ф. 19. Оп. 122. Д. 57. Л. 400 об. М. к.; Петербургский некрополь (далее – ПН). Т. 2. СПб., 1912. С. 185.

33

ЦГИА СПб Ф. 19. Оп. 111. Д. 64. Л. 362 об. М. к.

34

Записки ИБО. С. 63.

35

Отголоски XVIII века. Вып. X. С. 20, 31.

36

РГИА Ф. 1088. Оп. 3. Д. 1407, 1411, 1509.

37

Там же. Д. 1524.

38

Отголоски XVIII века. Вып. VIII. М., 1900. С. 3.

39

РГИА Ф. 1088. Оп. 3. Д. 217. Л. 4.

40

Там же. Д. 55. Л. 70.

41

ЦГИА СПб Ф. 19. Оп. 111. Д. 68. Л. 323. М. к.

42

РГИА Ф. 1088. Оп. 3. Д. 217.

43

РГИА Ф. 1088. Оп. 3. Д. 1520.

44

ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 284. Л. 841 об. И. в.

45

Там же. Оп. 111. Д. 98. Л. 440 об. М. к.

46

Там же. Д. 76. Л. 375. М. к.

47

ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 111. Д. 76. Л. 373 об.

48

РГИА Ф. 1088. Оп. 3. Д. 217. Л. 9.

49

Там же. Д. 288. Л. 24.

50

ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 111. Д. 280. Л. 426 об. М. к.

51

РГИА Ф. 1088. Оп. 3. Д. 1512.

52

Граф Петр Борисович Шереметев. Хозяйственные указы управителям… // Русский архив. 1898. Вып. 4. С. 516.

53

Там же. С. 517.

54

Отголоски XVIII века. Вып. VIII. М., 1900. Л. 4–5.