Полная версия

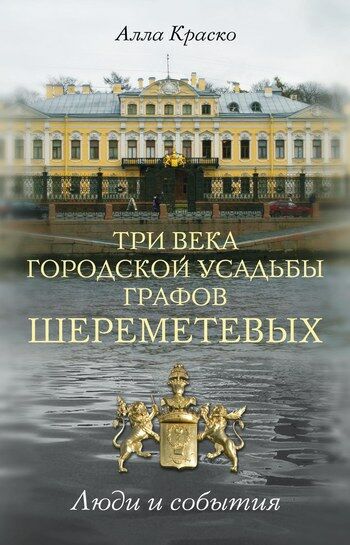

Три века городской усадьбы графов Шереметевых. Люди и события

Алла Владимировна Краско

Три века городской усадьбы графов Шереметевых. Люди и события

Охраняется законодательством РФ о защите интеллектуальных прав. Воспроизведение всей книги или любой ее части воспрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.

Предисловие

Герои этой книги – владельцы и обитатели старинного петербургского дома на набережной реки Фонтанки, 34. Он стоит за великолепной оградой в глубине просторного парадного двора в окружении многочисленных флигелей и построек. Позади дома сохранился старый тенистый сад. Это – Шереметевский дворец, или, как его называли в XVIII веке, Фонтанный дом. Среди окружающих его сооружений он выделяется особой торжественностью и нарядностью своего архитектурного облика. Этот дом являлся центром бывшей обширной усадьбы. Сохранность его в условиях стремительно растущего и меняющегося большого города, каким стал Петербург – большая редкость.

Летом 2012 года усадьба на Фонтанке отметит 300 лет со дня рождения. Она всего на девять лет младше Санкт-Петербурга.

С 1994 года в главном здании работает Музей музыки – филиал Государственного музея театрального и музыкального искусства. Несколькими годами раньше, в 1989 году, в южном флигеле усадьбы открылся Музей Анны Ахматовой, которая жила здесь с 1926 по 1952 год.

За три века существования усадьбы здесь жили или бывали известные люди и происходило множество интересных событий.

Петербургский Фонтанный дом уникален – мало в городе частных владений, более двухсот лет находившихся в собственности одной семьи. Под крышей этого дома жили несколько поколений рода графов Шереметевых, пожалуй, самого знаменитого рода России.

Шереметевы ведут свою историю с середины XIV века – по крайней мере, с того времени сведения о представителях рода сохранились в документах. Согласно легенде, их предок по имени Гланда Камбилла, происходивший из владетельного рода, прибыл на службу московскому великому князю Василию Ивановичу «из прусс». Действительно, в Средневековье на русскую службу поступало множество иностранцев, в том числе и знатного происхождения.

Вероятно, по созвучию имя и фамилия его трансформировались на русский манер: Гланда превратился в Андрея (даже с отечеством Иванович), а Камбилла – в Кобылу. Боярин Андрей Кобыла действительно упоминается в русских летописях под 1347 годом. От его пяти сыновей пошло большое потомство – более 20 родов. Многие потомки Кобылы («Кобыличи») хорошо известны в отечественной истории – Романовы, Шереметевы, Сухово-Кобылины, Колычевы, Епанчины, Боборыкины и др.

Шереметевы уже в XVI – XVII веках занимали видное положение в Московском государстве, служили боярами окольничими, воеводами, получали в награду большие поместья и вотчины. В 1613 году боярин Федор Иванович Шереметев сыграл ключевую роль в избрании на царство Михаила Федоровича Романова. В царствование Петра I одним из самых видных его сподвижников стал Борис Петрович Шереметев, боярин, воевода, с 1702 года – фельдмаршал. В 1706 году царь пожаловал ему первый в России графский титул. Он и стал основателем петербургской усадьбы на реке Фонтанке. В 1712 году ему был дан участок для строительства загородной усадьбы. Его потомки владели усадьбой до 1917 года.

Все они, начиная от фельдмаршала и до его праправнука графа Сергея Дмитриевича Шереметева, видного общественного и научного деятеля предреволюционной поры, были заметными фигурами в российской истории. Память о графах Шереметевых всегда сохранялась в нашей истории, о них написаны многочисленные книги и статьи, сняты фильмы. Они создали такую широкую известность своему петербургскому дому, что и до сегодняшнего дня он сохранил родовое имя – Шереметевский дворец.

Первые пять глав книги рассказывают о судьбах пяти владельцев Фонтанного дома, потому что именно они определяли, кто и что будет здесь строить, что покупать для украшения интерьеров, какие картины и книги собирать, каких гостей приглашать… Следующие главы посвящены рассказу о том, как стараниями многих людей, тех, кто понимал его историческую и культурную ценность, дом спасли от гибели после Октябрьского переворота.

Шереметевы никогда не называли свой дом дворцом, потому что в их представлении во дворцах жили лишь коронованные особы, а они, Шереметевы, жили в доме.

«Фонтанный мой дом» – так называл его граф Петр Борисович Шереметев, в середине XVIII столетия построивший ныне существующее главное здание. Впоследствии это название утвердилось за всей усадьбой.

Рядом с хозяевами в доме жили их многочисленные слуги, среди которых было немало талантливых и незаурядных людей, которые также вошли в историю благодаря своим трудам. В Фонтанном доме бывали именитые гости: члены императорской фамилии, государственные деятели, ученые, художники, литераторы, музыканты, люди церкви, иностранные дипломаты. Многие именитые горожане в середине XIX века стремились получить приглашение на службу в домовую церковь Святой Великомученицы Варвары, чтобы послушать пение шереметевской хоровой капеллы.

При последнем владельце, графе Сергее Дмитриевиче, здесь в течение четверти века работало Императорское общество древней письменности, основанное в доме графов Шереметевых в 1877 году. На его заседаниях регулярно общались видные деятели науки, культуры и церкви, в музее общества хранилось уникальное собрание письменных памятников национальной культуры.

В качестве приложения в книге есть две главы, посвященные представителям графской семьи, тесно связанным с Фонтанным домом. Здесь родился и провел детские годы Александр Дмитриевич Шереметев – единокровный брат последнего владельца графа Сергея Дмитриевича. Для детей и внуков последнего владельца этот дом также был родным гнездом.

Дом Шереметевых оставался в центре общественного внимания и после Октябрьского переворота 1917 года. В 1918 году он был национализирован, и с этого времени им распоряжается и охраняет его как памятник архитектуры государство. С 1919 по 1929 год в главном доме работал Музей быта, здесь оставались почти все семейные реликвии, художественные и исторические коллекции, библиотека, уникальный родовой архив, многие бытовые вещи. На смену Музею быта, закрытому по идеологическим причинам, пришел Дом занимательной науки, его наверняка помнят ленинградцы старшего поколения.

После событий 1917 года власти неоднократно «вселяли» сюда разных временных хозяев. Сорок лет здесь работал Институт Арктики и Антарктики, его ученые решали важнейшие народно-хозяйственные и оборонные задачи. Для эффективной работы им разрешили частичные перестройки и перепланировки, в результате чего оказались сильно поврежденными некоторые интерьеры, созданные в свое время по проектам видных зодчих: Ивана Старова, Джакомо Кваренги, Иеронима Корсини. Дворец стал «режимным объектом» и, соответственно, был практически неизвестен горожанам послевоенных поколений.

В конце 1980-х годов для Института выстроили новое, более приспособленное здание, на Васильевском острове. Городские власти решили вернуть Шереметевский дворец в культурную жизнь города. Началось планомерное научное изучение всех построек усадьбы, сада, изучение истории семьи владельцев дворца, их художественных и исторических коллекций. Государство стало выделять средства на реставрацию дворцовых интерьеров.

В 1990 году состоялось решение о передаче дворца Государственному музею театрального и музыкального искусства для создания в нем Музея музыки. Начались масштабные реставрационные работы, они продолжаются до сего дня. Научные сотрудники музея стали разрабатывать планы будущих музейных экспозиций. Особая глава книги посвящена рассказу о том, с каким трудом возрождался Шереметевский дворец в непростые для России 1990-е годы, о том, как музей живет сегодня.

Для нашего города дом на набережной Фонтанки, 34, был, есть и останется Шереметевским домом, свидетелем многих эпох и событий, хранителем семейных тайн. Те люди, которые ныне работают в этом доме-музее, петербургские музыканты, музицирующие в Белом зале, экскурсанты и слушатели концертов в один голос утверждают, что здесь тепло и уютно, несмотря на понесенные домом потери.

Эта книга написана в результате почти тридцатилетнего изучения всех этапов истории Фонтанного дома – от его создания до наших дней. Здесь нет ни одного придуманного сюжета. Основа книги – многие тысячи документов шереметевских архивов, хранящихся ныне в фондах Российского государственного исторического архива (РГИА), Российского государственного архива древних актов (РГАДА), архивов КГИОП Санкт-Петербурга, в отделе рукописей Российской национальной библиотеки и Российской государственной библиотеки, в архивах Государственного Эрмитажа, Государственного Русского музея, московских музеев-усадеб Кусково и Останкино. Документы по истории рода Шереметевых и их владений имеются и в других архивохранилищах нашей страны.

О роде Шереметевых и, в том числе, об их главной столичной резиденции, как в прошлом, так и последние два десятилетия, писали многие историки, искусствоведы, публицисты. Огромную ценность представляют опубликованные графом С.Д. Шереметевым сборники документов из родового архива «Отголоски XVIII века», «Столетние отголоски», его мемуары «Домашняя старина» и «Воспоминания о службах в нашей домовой церкви», исторические труды, написанные им и его сыном графом П.С. Шереметевым. О Шереметевых писали многие мемуаристы, как русские, так и зарубежные, начиная с времен Средневековья.

За годы работы над историей Фонтанного дома автору посчастливилось познакомиться с членами рода графов Шереметевых и их родственниками, ныне живущими в Москве, США, Франции, Греции, Италии, Марокко. Состоялись интересные встречи с ленинградцами – участниками событий, происходивших в Шереметевском дворце в довоенные и послевоенные годы. Автор является свидетелем и непосредственным участником непростого дела возрождения Фонтанного дома, происходившего в течение последних двух десятилетий.

Глава первая

Граф Борис Петрович Шереметев

(1652 – 1719)

Основателем этой замечательной петербургской усадьбы был фельдмаршал граф Борис Петрович Шереметев, один из самых известных сподвижников императора Петра Великого. Она сохранилась до наших дней практически в первоначальных своих границах и летом 2012 года отметит свое трехсотлетие.

Еще в XVIII веке за ней закрепилось название Фонтанный дом – по месту расположения на берегу реки Фонтанки.

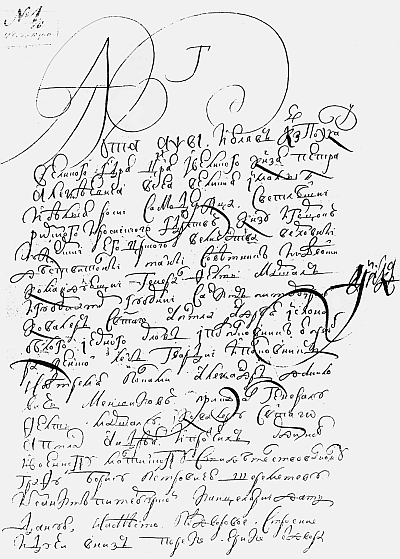

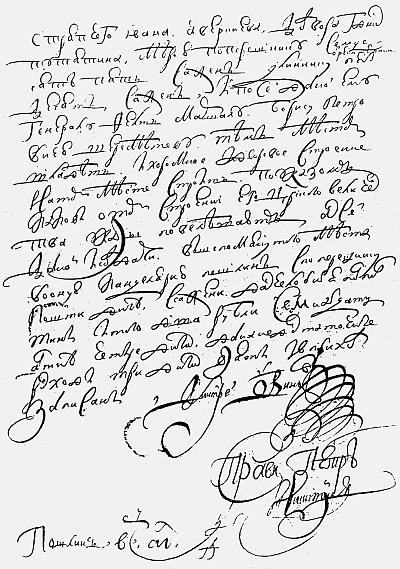

История Фонтанного дома началась, если строго следовать документу, 27 июля 1712 года. Этой датой помечена выданная фельдмаршалу из Санкт-Петербургской Городовой канцелярии «Данная» на право владения землей. Графу Шереметеву отводился участок земли по берегу речки Безымянный Ерик «от двора стряпчего Ивана Аверкиева до двора господина Путятина мерой поперечнику 75 саженей, а длиннику 50 саженей», на котором хозяину надлежало в кратчайшие сроки возвести «хоромное строение». Сравнительно недалеко, у истока Фонтанки, находился Летний сад самого царя. Рядом с участком Шереметева, ближе к Невской перспективе, располагался участок, отведенный Екатерине Алексеевне, его супруге. К северу от фельдмаршальского участка, напротив Летнего сада, возникла Хамовная слобода, где жили переведенные из Москвы ткачи, в слободе построили церковь святых праведных Симеония и Анны.

Эта «Данная» – не уникальный или даже необычный документ. Летом 1712 года, вскоре после того, как в Петербург фактически была перенесена столица государства, Петр I распорядился предпринять меры для скорейшей его застройки. Выполнили межевание земель в ближайших окрестностях молодого города, и многие царедворцы из ближайшего окружения Петра, дворяне и люди «разных чинов», служившие в Адмиралтейской и Полицмейстерской канцеляриях, получили участки для строительства домов по рекам Мье (Мойке) и Безымянному Ерику (Фонтанке).

Фельдмаршал граф Борис Петрович Шереметев

На государевой службе в это время состояло семеро Шереметевых, и шестеро из них оказались в числе первых петербуржцев. То были сам фельдмаршал, его сын от первого брака полковник граф Михаил Борисович Шереметев (1672 – 1714), три родные брата фельдмаршала – боярин Федор Петрович, полковник Василий Петрович (1659 – 1733) и бригадир Владимир Петрович (1668 – 1737) Шереметевы. Братья фельдмаршала не имели права на графский титул, пожалованный в 1706 году лишь Борису Петровичу Шереметеву и его потомкам. Кроме родных братьев фельдмаршала на службе состояли сыновья его троюродного брата – морского флота поручик Алексей Петрович (умер в 1723 году) и действительный статский советник Иван Петрович (1689 – 1735) Шереметевы.

Петр I, желавший отстроить новый город как можно скорее, ввел исключительные меры, облегчавшие решение этой задачи. Было запрещено каменное строительство по всей стране и введена практика строительства жилых домов по «образцовым» (типовым) проектам. Однако все расходы по строительству несли сами владельцы отведенных участков, строительство оказалось делом недешевым и вызывало их неудовольствие. Нередко указы не торопились исполнять, тем более что многие владельцы участков находились по служебной надобности вне Петербурга или ссылались на то, что получали для застройки не один участок. Так, фельдмаршал Шереметев сперва получил участок на «Первой линии на Большой Неве против Канец». Эта улица, проходившая примерно по трассе современной Шпалерной, соединяла ядро городской застройки вокруг Адмиралтейской верфи на левом берегу Невы со Смоляным двором и в первые годы существования города считалась едва ли не главной.

Боярину Федору Петровичу Шереметеву выделили участок на Большой Дворянской улице на Петербургской стороне, где под защитой крепости строились первые городские дома. Василию Петровичу Шереметеву в декабре 1712 года вручается «данная» «на порозжую землю по Первой линии на Большой Неве против Канец», там же получили землю Владимир Петрович Шереметев и сын фельдмаршала граф Михаил Борисович. Служивший по Адмиралтейству и в Сенате Иван Петрович Шереметев имел двор на Адмиралтейском острове, на месте которого архитектор Кваренги возведет в начале XIX ве ка Английскую церковь (Английская набережная, 56).

Однако до наших дней от первых Шереметевых-петербуржцев сохранилось лишь одно сооружение – Фонтанный дом.

Сам фельдмаршал Шереметев практически не имел возможности лично заниматься управлением собственными имениями или вникать в дела строительства в своих владениях. Более полувека, начиная с 13 лет и почти до самой смерти, он служил государю и Отечеству и не принадлежал себе.

Служба была обязанностью и главным источником доходов дворянского сословия. Молодые дворяне обычно начинали службу в возрасте 15 – 16 лет и завершали ее, когда по преклонным годам или «за ранами и болезнями» получали отставку. Этим объясняются и поздние браки многих дворян, и большая зависимость помещика, не имевшего возможности «доглядывать» за собственными имениями, от своих управляющих.

Жизненный путь первого владельца усадьбы на Фонтанке типичен для своего времени. Борис Шереметев родился в апреле 1652 года в Москве. Его отцом был боярин и воевода Петр Васильевич Большой-Шереметев, видный военный деятель середины XVII века. Мать будущего фельдмаршала, Анна Федоровна Волынская, происходила из древнего боярского рода, ведущего свою родословную от героя Куликовской битвы князя Боброк-Волынского. Борис – старший сын в семействе, после него родились Иван, Федор, Василий и Владимир, они, кроме рано умершего Ивана, повзрослев, также занимали видное положение во властных кругах.

С детских лет Борис Шереметев был знаком с элементами западной культуры и образа жизни. Его отец служил на западных и юго-западных рубежах Московского государства – с 1654 года «в литовских походах» (во время войны с Речью Посполитой), в 1658 году «послан Великим послом в Вильну на мирный съезд с титулом Наместника смоленского», в 1666 – 1668 годах состоял полковым воеводой в Малороссии, воевал против бунтующих казаков, за что «он и бывшие с ним дети пожалованы соболями».

Возможно, в юности Борис Шереметев учился в Киевской коллегии (потом академии). Он знал латынь, мог объясняться на польском языке. Именно через Киев происходили первоначально европеизация Московского государства и приобщение молодого поколения «московитов» к европейской культуре.

В 1665 году, 13 лет от роду, он начал служить в должности комнатного стольника и первые десять лет оставался на придворной службе при царе Алексее Михайловиче. Документы сохранили некоторые сведения о том, в чем именно состояли его обязанности. Он «состоял при посольствах у трона рындою по внешним качествам тела его», сопровождал царя в поездках на богомолье по монастырям и т. д.

Борис Шереметев женился в возрасте 17 лет. Он взял в жены Авдотью (Евдокию) Алексеевну Чирикову, дочь стольника Алексея Пантелеевича Чирикова и его жены Федосьи Павловны. Она – единственная дочь своих родителей, и выходила замуж с богатым приданым. В 7-м томе труда А.П. Барсукова «Род Шереметевых» опубликована сговорная грамота стольника Б.П. Шереметева, составленная 19 сентября 1669 года. В ней перечислено приданое невесты: прожиточное ее поместье село Киреевское с деревнями в Алатырском уезде и родовая вотчина село Панины Пруды с деревнями в Рязанском уезде, а также вещей на 4 тысячи рублей.

По случаю обзаведения собственной семьей Борису Шереметеву пожалован царский подарок – получил 200 дворов в селе Молодой Туд в Ржевском уезде и 4 тысячи рублей. С этого он и начал «собирать дом свой», превратившись в конце жизни в крупного помещика. Однако, будучи постоянно занятым службой, он вынужденно доверял управление своими «деревнями» домовой канцелярии, управителям и старостам.

Евдокия Алексеевна Шереметева родила в 1671 году дочь Софью, в 1672 году – сына и наследника Михаила, а в 1673 году еще одну дочь – Анну. Скончалась она около 1697 года.

Наивысших успехов в карьере и известности Б.П. Шереметев достиг именно как военачальник. В 1679 году он получил назначение быть товарищем (помощником) воеводы в Большой полк. В 1681 году в должности воеводы и тамбовского наместника командовал войском в походе против крымских татар. В июле 1682 года, при вступлении на престол царей Иоанна и Петра Алексеевичей, Шереметев получил высший чин, которого мог удостоиться служилый дворянин – пожалован в бояре. Ему исполнилось тогда тридцать лет. Этот чин открывал возможность участвовать в управлении государством – заседать в Боярской думе, выполнять самые ответственные поручения как на военном, так и на дипломатическом поприщах. В 1684 – 1686 годах Шереметев участвовал в переговорах и заключении «Вечного мира» с Польшей и за успешное ведение дел получил звание «ближнего боярина и наместника Вятского». Он получил еще особую памятную награду от царей Ивана и Петра – «кубок золоченый серебряный весом в 6 фунтов». С конца 1686 года он руководил в Белгороде войсками, охранявшими южные границы государства, в 1687 и 1689 годах участвовал в Крымских походах. В это время на пустопорожних землях он «построил» села Борисовку и Поношевку (ныне они – в Белгородской области), переведя сюда своих крестьян из имений в Центральной России.

После падения царевны Софьи боярин Борис Шереметев присоединился к сторонникам молодого царя Петра Алексеевича. Во время азовских походов в 1695 и 1696 годах он командовал армией, действовавшей на Днепре против крымских татар, и одержал здесь свои первые громкие победы.

В июне 1697 года ближний боярин Шереметев отправился в путешествие в Польшу, Австрию, Италию и на остров Мальту, частично по собственной инициативе, частично имея негласные дипломатические поручения от правительства. Он уехал спустя три месяца после отъезда из Москвы Великого посольства во главе с царем, который надеялся найти в Евро пе союзников для борьбы с турками. В указе, полученном Шереметевым, цель его поездки была сформулирована обтекаемо: «…Ради видения окрестных стран и государств и в них мореходных противу неприятелей креста святого военных поведений, которые обретаются во Италии даже до Рима и до Мальтийского острова, где пребывают славные в воинстве кавалеры». Между строк и здесь читается задача поиска союзников, тем более что Борис Петрович уже обладал некоторым дипломатическим опытом и был знаком с правилами и обычаями Запада.

Его сопровождала группа молодых дворян, в том числе его младшие братья Василий Петрович и Владимир Петрович.

Во время этого путешествия православного русского боярина принял глава католической церкви папа римский, он встречался с австрийским императором Леопольдом, который «говорил с боярином много тайно», с европейскими политиками и аристократами. Борис Петрович имел дружелюбный и общительный характер, знал иностранные языки и умел вести себя в соответствии с правилами, принятыми при европейских дворах.

На острове Мальта его первого из русских посвятили в рыцари древнего военно-монашеского ордена Святого Иоанна Иерусалимского. Это нарушало принятые в Ордене правила – Шереметев был женат и крещен по православному обряду. Грамота о принятии его в ряды мальтийских рыцарей, написанная на пергаменте по латыни и богато декорированная, хранилась в домовом архиве в Фонтанном доме, а ныне находится в Российском государственном историческом архиве. Члены Ордена в качестве отличительного знака носили на цепи белый четырехконечный эмалевый крест. Получил такой крест и Борис Шереметев, и на всех его портретах этот крест присутствует наряду с «кавалерией», полученной позже за военные победы. Принадлежность к Ордену льстила его самолюбию, приближала его к европейской аристократии. И он, плоть от плоти старомосковской боярской аристократии, превратился в человека новой культуры, став верным соратником Петра I.

Домой он вернулся в феврале 1699 года, накануне большой войны со Швецией. В годы Северной войны против Швеции особенно ярко раскрылись его патриотизм и талант полководца. Шереметев принимал участие в этой войне с первых ее сражений.

В 1700 году в бою под Нарвой он командовал дворянской конницей. Русская армия потерпела тогда сокрушительное поражение. Но в декабре 1701 года именно Шереметев со своими войсками принес России первую победу над шведами у деревни Эрестфер, за что получил орден Святого апостола Андрея Первозванного и чин фельдмаршала. Продолжая действовать против войск Шлиппенбаха, он одержал еще более крупную победу над ним под Гуммельсгофом в июле 1702 года. В продолжение двухмесячного похода удалось захватить крепости Мензу и Мариенбург. При взятии Мариенбурга в числе пленных оказалась и Марта Скавронская (будущая супруга Петра I, затем императрица Екатерина I). В сентябре полководец с вой ском вернулся в Псков, он привел с собой множество пленных вражеских солдат и офицеров, а в обозе – 51 орудие и 26 шведских знамен. По поводу побед Шереметева в Прибалтике Петр I писал Ф.М. Апраксину: «Борис Петрович в Лифляндии гостил изрядно; взял городов нарочитых два, да малых шесть, полонил 12 000 душ, не считая служивых…»

Осенью, двинувшись к устью Невы, его войска овладели крепостью Нотебург. Петр переименовал Нотебург в Шлиссельбург («Ключ-город») и отпраздновал его взятие торжественным парадом войск через триумфальные ворота в Москве. А в следующем году были взяты Ниеншанц, Копорье, Ямбург и Везенбург. Таким образом, в 1703 году войска под командованием фельдмаршала завоевали землю древней Ингрии с выходом к Балтийскому морю. На этих землях вырос город Санкт-Петербург.

В 1706 году фельдмаршал был отправлен на усмирение стрелецкого бунта в Астрахани. По возвращении он удостоился от Петра I первого в России графского титула, его сын граф Михаил Борисович получил чин полковника. Кроме того, в награду он получил село Вощажниково, Юхотскую волость в Ярославской губернии и денежное жалованье – 9 тысяч рублей в год.

По приказу Петра фельдмаршал снова вернулся в действующую армию. В 1708 году он одержал победу при деревне Лесной и получил в награду села Константиново и Островец в Московском уезде, прежде принадлежавшие Новоспасскому монастырю.

Он был назначен главнокомандующим в генеральном сражении со шведами, состоявшемся при Полтаве 27 июня 1709 года. Славу победителей разделили с Шереметевым участвовавшие в этом сражении сам царь и Меншиков, однако потомки помнили и помнят о роли фельдмаршала Шереметева в этом важнейшем сражении Северной войны. А.С. Пушкин в поэме «Полтава» увековечил имена всех главных действующих лиц Полтавского сражения. Фельдмаршал Шереметев был удостоен эпитета «благородный», а Меншиков, наоборот, у Пушкина «…счастья баловень безродный, полудержавный властелин…». Наградой Борису Петровичу за это сражение стало село Черная Грязь в Московском уезде.