полная версия

полная версияВ поисках своего я

Гегель, признавая «синтетическое единство апперцепции» самым глубоким и правильным выводом Канта, считал, что трансцендентальная философия потерпела провал. По мнению Канта, положение «прямая линия самое короткое расстояние между двумя точками» – синтетическое суждение чистого разума. В данном случае, к понятию «прямая линия», содержащему в себе только качество, прибавляется вывод о количестве расстояния, который в понятии не содержится, то есть прибавляется к понятию созерцание, – но, что именно прибавляется, когда прибавляется созерцание? Вместо сogito Декарта, Кант выдвинул собственное сogito, – то самое внутреннее чувство, которое пассивно и изменяется под воздействием схватывания. Внутреннее чувство или старый опыт закрывает нас от новой информации, но схватывание борется с ним, переписывает внутреннее чувство, активно действует «на нём». Внутреннее чувство – в пассивной роли.

Делёз присоединился к cogito Канта, но сделал экспертизу того и другого cogito: «Форма, в которой неопределённое существование становится определяемым через «я мыслю», есть форма времени. Моё неопределённое существование может быть определено только во времени, как существование феномена. Спонтанность, которую я осознаю в «я мыслю», может быть понята только как переживание пассивного мыслящего существа, чувствующего, что его мышление, его собственный рассудок, то, чем он говорит «я», производится в нём и на нём, но не им самим. Одним словом, надлом или трещина «я», пассивность мыслящего субъекта – вот, что означает время… Декарт сводил cogito к мгновению, исключая время». Вот с этим у нас никаких проблем. Декарт – наш человек! Cogito Канта – рациональное понятие, – нарисованный на холсте, пассивный очаг, который сogito Декарта перерисовывает время от времени.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Два столпа классической немецкой философии – Кант и Гегель – по-разному проявили интерес к противоположным акцентам мироздания: пассивному и активному. Кант выбрал внутреннее чувство, которое пассивно, и вещь в себе, которая оставляет разум в области явлений и не позволяет на себе «резвиться». Ещё он сформулировал понятие о свободе, обоснованной нравственностью: подчинение нравственности без свободы воли делало бы человека автоматом. Канта интересовал нравственный закон внутри нас и звёздное небо над головой. Такой закон, как звёздное небо над головой, должен иметь объективный момент. Под нравственностью Кант подразумевал категорический императив. Он, конечно, понимал не хуже Гегеля, что объективировал «я», и, чтобы осмыслить своё открытие, написал «Критику практического разума», но, как оказалось, заклинать «вещь в себе» нельзя. Световодозвуконепроницаемый смысл не подчиняется заклинаниям. Он – активный и делает, что нравится: нравственный = свободный…

Философия дотянулась и до альтернативы категорическому императиву. Ею оказалось Ничто или ужас – состояние бытия, выступившего за пределы сущего. «Только на основе изначальной явленности Ничто человеческое присутствие в состоянии подойти к сущему и вникнуть в него». (Хайдегер).

Гегель выбрал истину разума вместо непознаваемой «вещи в себе», многое взял у Канта, но справедливо не считает себя его учеником… Кажется, Гуссерль пытался соединить учения Канта и Гегеля…

Мартин Хайдеггер – не первый, заметивший существование ничто. Логическое начало Гегеля тоже включает бытие и ничто. По мнению Гегеля, в объективной логике непосредственное является тем простым, с чего всё начинается, истина уже результат и опосредованное, а простое – едино. «Простое» в пространстве-времени не существует. Это уловка тёмного предшественника – четырёхмерные контуры какой-то более многомерной сущности назвать простым… Извратив Гегеля, Маркс придал абсолютный характер борьбе противоположностей, их единство посчитал неустойчивым моментом. «Здравый смысл всё разделяет: с одной стороны, с другой стороны». (Делёз). Маркс требует «жертв пролетариату», дискурсивен, – но тупик дискурса социалистов Ницше рассмотрел в облике нигилизма… и Марксу, конечно, было у кого набраться духа «изменять мир». Гегель хотел быть активным, но активность не знает масштабов применения, как и смысл, который приходит первым. Вот Кант не является предтечей тоталитаризма…

Априорность может показаться величайшим достижением разума, преобразующего мир, но цель здравого смысла – потакать эмоциям. Что за прелесть здравый смысл, можно понять только в итоге. Этот «итог» есть в марксизме, благодаря ленинизму, и, как правило, итог здравого смысла демонстрируют старые люди. В рамках собственных представлений они ведут себя рационально: «Люди старятся, как они живут». Когда Фрейд выдумывал, что К. Г. Юнг бунтует против него, как сын против отца, он демонстрировал «здравый смысл» своего учения.

Проблема «начала мышления» засела в философии, как неразрешимая. Гегель, вроде бы, провозгласил «пустое логические начало» её решением, но сто пятьдесят лет спустя Фуко опять констатирует проблему: «Мы неизбежно будем двигаться к бесконечно удалённой точке, никогда не присутствующей ни в какой истории и являющейся лишь своей собственной пустотой… голосом тихим, как дыхание, фактом письма, представляющим собой только пустоту собственного следа… Все начала могли бы быть только воображением и сокрытием, а, по правде говоря, тем и другим одновременно». Можно сказать, это – современное развёрнутое определение пустого логического начала Гегеля… Наличное бытие противопоставлено Гегелем логическому началу, но, выдвинув его, он сохранил возможность начинать мыслить «с любого места». Такая произвольная активность не способна разрешить проблему начала мышления, сделать его универсальным для всех. Например, для религиозного сознания наличным бытием и началом является Бог. Это – общезначимый смысл для верующих, но атеисты могут на это только хлопать глазами… В качестве начала мышления в данной работе мы предложили эмоции. Маркс исходил тоже из наличного бытия. Пожалуй, никто не может исходить из пустого логического начала, а начало, которое не является всеобщим, – обусловлено. Может, стоит начинать с чего-то, что является сразу и началом, и концом, сходится само с собой? По Гегелю, совесть сводима к понятию долга, который может быть, как перед другими, так и перед собой. Долг состоит в том, чтобы всеобщее единство, чьим выражением мы все являемся, не пострадало… К сожалению, такое начало мышления претендует быть расписанием для мироздания, и выражает собой какой-то дискурс, который через некоторое время отменяется, и мы опять оказываемся без начала. На роль всеобщего претендуют только эмоции – одни и те же для всех, если не по содержанию, то по факту существования. Как и логическое начало Гегеля, они разделены, представляют собой безусловное, неразрывное единство, являются синтетическим понятием в соответствии с Кантом.

Согласившись с cogito Канта, Делёз и Гваттари уже не стремились утверждать никакого «я», считали его фактом психологии, даже упрекали Мелани Клейн, что та «не избавляется от той идеи, где шизопараноидные частичные объекты отсылают к некоему целому, которое то ли изначально встречается на первичной стадии, то ли должно прийти в будущем в конечной депрессивной позиции (полный Объект)». Реальное у Делёза и Гваттари есть результат пассивных синтезов желания: «Если желание производит, то производит реальное». – Желание у них обосновано фантазией, следовательно, реальное тоже обосновано фантазией. Это точное описание активной роли воображения. Фантазия лежит в основе внутреннего чувства, тем не менее, реальное – епархия эмпирического пространства и времени, – а не трансцендентальной идеальности. «Желание ни в чём не испытывает нехватки, ему не испытать нехватки в своём объекте. Скорее, именно субъект не достигает желания или же в желании отсутствует постоянный субъект: постоянный субъект бывает лишь благодаря подавлению». Это развёрнутое определение cogito Канта или внутреннего чувства, но сдвинуться к Гегелю, по которому разум обладает истиной и поэтому преобразует действительность, от пассивности cogito, у них не получилось, кажется, как и у Гуссерля. Хотя фантазия лежит в основе внутреннего чувства, но «постоянный субъект» испытывает нужду во всём… У него пассивная роль. Кант оказывается более прав, чем Гегель, но оба подхода обладают в себе некой истиной… Невозможно преодолеть дуализм, объединив в единое воззрение оптику Канта и Гегеля, и найти таким путём начало мышления. Эмоции преодолевают дуализм, включая его в себя, и являются таким началом, а Кант и Гегель оказываются предпочтениями человека совести или Нарцисса.

Ницше отверг субъект, предикат, логику… Он – активен и, вроде бы, на стороне Гегеля, но погрузился в психику… Сверхчеловек – нарциссическая идея. Николай Фёдоров обоснованно критикует Ницше, когда рассматривает его основополагающие идеи: «Когда он говорит о воле, стремящейся к власти, он забывает о теории бесконечных возвратов (несогласимой с волей), а когда говорит о неизбежности последних, забывает о власти воли». Тем не менее, благодаря Ницше, возникла свобода мыслить моральное: «Наш мир стал ложным благодаря тем свойствам, которые составляют его реальность: благодаря изменчивости, становлению, множественности, противоречию, противоположности». Честный подход – это нравственно, но и категорический императив Канта объективен, как звёздное небо над головой. Это – нравственность «я», которая отличается от нравственности Нарцисса. Если нравственность Нарцисса отдаёт «другому» то, что хочет, то категорический императив – необходимое себе самому. Он требует свободы от себя самого лично. При таком подходе свобода прослеживается, как общее основание категорического императива и нравственности. Они вместе ею обоснованы, но нравственность борется с категорическим императивом. Что Нарциссу сделано хорошо, конечно, ему нравиться, но «неблагодарность – обычная плата за хорошую работу». Нарцисс уже получил «своё», он желает предаваться себе в полном соответствии со своей природой и преодолевает категорический императив насмешливым пренебрежением. Категорический императив преодолевает нравственность. Дискурс борется с менталитетом, категорический императив – с нравственностью, но тёмный предшественник оставил знак в языке, что они – одно и то же, назвав: нравственностью. То ли это язык беден, то ли тёмный предшественник мудр, выражая одним словом активное и пассивное. В активной позиции нравственность и категорический императив притворяются друг другом: категорический императив – нравственностью, а нравственность – категорическим императивом.

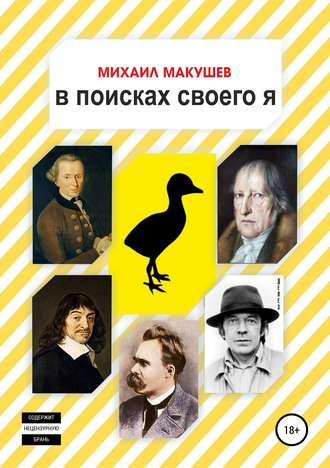

Об авторе: Михаил Петрович Макушев, филолог по образованию, первая книга «Гадкие утята» вышла под псевдонимом Свами Матхама и осталась неизвестна; в итоге превратилась в цикл из пяти книг: «Мир без времени», «В поисках своего я», «Мир в котором живёт Нарцисс», «Моя дорога в никуда» и «Вечное возвращение».