Полная версия

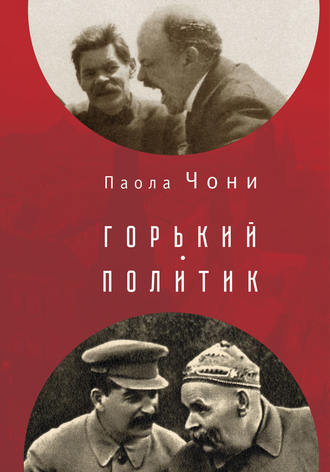

Горький-политик

Настоящий водораздел датируется годами первой эмиграции, когда Горький сблизился идейно с Богдановым, заинтересовавшись его коллективизмом, и с Луначарским. В «богостроительстве» он нашел способ примирить Маркса и Ницше, расчет и мечту, науку и утопию. Как замечает Витторио Страда: “Авторы «Капитала», «Воли к власти» и «Преступления и наказания» возвышаются над всей русской культурой первой половины XX века, так же, как и над европейской западной культурой, как созвездие, вокруг которого вращаются все остальные звезды духовного небосвода эпохи, от Толстого до Ибсена, от Гегеля до Штирнера, от Кьеркегора до Соловьева». Характерно, что теоретический мозг Каприйской школы Александр Богданов, в своем понимании «надстройки» как «науки всеобщей организации» придерживаясь строгого рационализма позитивистского толка, позволил себе предпослать своей программной работе «Новый мир» (1904) три эпиграфа: из Библии, Маркса и Ницше «человек – мост к сверхчеловеку»[27]. Горькому как религиозному мыслителю посвящена фундаментальная статья, позволящая понять генезис политической мысли писателя, М. Агурского[28]. В этом новаторском исследовании показана основополагающая роль религиозного элемента для большевизме.

В годы второй эмиграции Горький не отказался от своей роли литературного арбитра в культурной политике России, но должен был отказаться от другой своей великой мечты – стать мостом между российской интеллигенцией и эмигрантской. Для решения этой задачи был создан журнал «Беседа», в котором предполагалось «осуществить идею строительства моста, объединяющего два берега русской интеллигенции»[29].

В журнале сотрудничали многие писатели первой волны русской эмиграции. Отношение М. Горького к ней было сложным: с одной стороны, он никогда не отказывался помочь эмигрантам и принять их у себя, с другой стороны, он всегда стремился ревниво сохранить свою независимость. Как пишет А. Ваксберг: «Вся жизнь Горького была соткана из парадоксов. Очередной парадокс состоял в том, что он эмигрировал, не чувствуя себя эмигрантом. Соответственным было и его отношение к русской диаспоре последнего призыва: он сразу установил с ней почтительную дистанцию»[30].

Действительно, ему не было места в среде эмиграции, не удалось ему и объяснить свою цель на родине, и таким образом его мечта об объединении двух берегов интеллигенции, отныне непримиримо разделенной, плачевно рухнула, и в этот раз Горький проявил отсутствие чувства объективности и политического чутья.

Глубоко разочарованный, он вернулся на родину, где думал вновь играть свою роль защитника интеллигенции и искусств, и ему удавалось спасти многих от смерти и тюрьмы. Усмиренная Россия просила его помощи, и, как и другие, он убедил себя, что там осуществляется социализм.

Речь идет не столько о двойственности и противоречивости, сколько о трагедии человека, который в один из самых драматических моментов европейской и всемирной истории, искал альтернативу и верил в нее, и не хотел отказываться от своей великой мечты. Его искания, колебания, надежды и разочарования характерны для многих интеллектуальных протагонистов европейской истории тех лет. Горький является центральной фигурой этой истории и ее неотъемлемой частью. «Теперь, – утверждает В. Страда, – когда официальному советскому мифу о Горьком пришел конец, и он рухнул вместе с создавшей его системой власти как один из наиболее идеологически устойчивых, личность и творчество писателя станут предметом свободного критического анализа, который, впрочем, не должен обернуться антимифом, принижением и недооценкой того, что Максим Горький был выразителем ключевого момента истории XX века»[31].

Крушение горьковского мифа, ловко сконструированного в советскую эпоху и делавшего из него гениального предшественника советской политики и культуры, заставляет переосмыслить интеллектуальное значение писателя, подразумевающее сложность и глубину его личности, объективную оценку его литературного творчества. Эта оценка не всегда должна быть позитивной, но по крайней мере и не превращать писателя в демона, как это делает по большей части русская эмиграция, часто указывая на него как на несущего в одиночку ответственность за культурную политику сталинской эпохи. Эта натяжка, разумеется, еще опаснее первой. Не будем отрицать ответственности А.М. Горького в последний период его жизни. Его поддержка сталинской политики, его ненависть к русскому крестьянству, заставившая его высказать суждения часто еще более категоричные, чем самого «великого рулевого», публикация книги о Беломорканале, несомненно, оставили крайне негативный след в человеческой и интеллектуальной биографии писателя. Но его биография должна быть воссоздана на основе переосмысления всей его жизни, а не отдельных эпизодов, вырванных из контекста. Нужно учитывать, например, и тот факт, что Горький не вошел в группу писателей, посетивших Беломорканал[32]. Здесь мы согласны с тем, что пишет Л.А. Спиридонова: «Почему же все упреки сегодня обращены к Горькому, а не к писательской бригаде, выехавшей на строительство 17-го августа 1933 года? Горький в эту бригаду не входил, следовательно, не мог видеть ужасов Балтлага. Да и писатели приехали туда, когда Беломоро-Балтийский канал был полностью готов: мертвых похоронили, живым вручили награды и премии, а многих освободили из заключения»[33]. Горького попросили написать вступление к книге, посвященной строительству Беломорканала. И ничего больше. Но за это вступление в последующие годы именно на нем сосредоточились критические нападки с разных сторон. Именно поэтому важно точно прояснить данный вопрос.

Действительно, в итоге невозможно рассматривать Горького как большого друга и советника Сталина, как это делала официальная советская историография, однако не следует делать его ответственным за начало литературных репрессий, драматическая линия которых тянется к Пастернаку и Солженицыну. Начиная с его пребывания в Америке, куда писатель отправился по просьбе большевиков для сбора средств на продолжение революции, и впоследствии в сталинский период имя Горького использовалось в политических целях и как фактор мирового престижа. Таким образом, Горький стал «политиком поневоле».

История Горького-политика была также историей борьбы советского режима за создание образа писателя как гениального предтечи и цветка в петлице нового государства. Однако этим проблема Горького-политика не исчерпывается: необходимо обратить внимание на постоянное сопротивление Горького операциям такого рода и понять, где это сопротивление носит психологический характер, а где оно поднимается до уровня политики. Трудность представляет выявление в миропонимании Горького собственно политических структур. От певца обездоленных, босяков и «бывших людей» трудно требовать создания рациональной системы ценностей и политических стратегий. В 1924 г. он заявил: «У меня к политике органическое отвращение и я сомнительный марксист, потому что не верю в разум масс и особенно в разум крестьянской массы»[34].

В эпоху становления стольких «измов», будораживших Европу, тоска по мечте и по новому всегда была в нем сильнее искреннего и безоговорочного примыкания к определенным политическим взглядам. Однако, на наш взгляд, неверно было бы говорить о Горьком как об анархисте и ницшеанце, романтически погруженном в проблему бытия человека, лишь слегка касающегося надежд и драматической борьбы в обществе. «Лично я – признавался он в 1930 г. – никогда не чувствовал и не чувствую себя «исключительно литератором», всю жизнь занимался – в той или иной области – общественной деятельностью и до сего дня не утратил тяготения к ней»[35].

Действительно, в эпоху, когда литература добровольно ставит себя на службу общественным проблемам, своебразие понимания Горьким своей задачи связано со многими аспектами. Прежде всего, с его происхождением: среди дворян, адвокатов, врачей, служащих оно давало ему мучительное преимущество познания мира без посредников. Вскоре к этому прибавились почти мировая слава и престиж, окружавшие его художественное творчество и его личность. Мир знал многих социалистов и анархистов, которые отошли от своих аристократических, буржуазных или мелкобуржуазных корней и в силу определенной направленности культуры перешли на сторону пролетариата и крестьян. Их книги и статьи предназначались для узкого круга друзей или причастных к ним людей. В Горьком мир увидел человека, чьи детство и юность прошли на дне жизни и для которого, благодаря его любви к чтению и книгам, сделалось возможным дорасти до мировоззрения, несмотря на препятствовавшую этому обстановку. Его творчество и его имя не остались в плену свойственных интеллигенции предрассудков и получили собственный резонанс в Европе и мире. Никакой политик не мог предвидеть такого способа служения литературы общественному делу, поскольку непредсказуем гений художника, а тем более его успех. Горький определил для литературы новые границы и получил неожиданный отклик. Несомненно, политическая концепция Горького не укладывается в учебники по истории политических доктрин. Но и не существует, как это часто думают, истории писателя, который занимался политическими проблемами своего времени из пустого кокетства или циничной корысти; его приверженность коммунизму, хотя и совершенно иная, чем ортодоксальная убежденность Ленина, была всегда искренней.

История Максима Горького в определенном смысле показательна для литератора, художественное творчество которого неотделимо от его политических и общественных обязательств. Писателю было посвящено много публикаций с начала 1990-х гг.: в одних авторы, надо признать, довольно неуклюже и грубо пытаются оседлать конек «ревизионизма», что закономерно в такой стране, как Россия, где столько лет отрицалась свобода мысли и теперь необходимо в некоторых случаях «выпустить пар»: такая критика, часто необоснованная и не опирающаяся на серьезные и точные исследования, пытается дискредитировать творчество писателя (как правило, в этих случаях речь идет о работах скандального характера, не имеющих никакой научной ценности); в других авторы стремятся серьезно и документированно осмыслить историческую ценность личности писателя, подчеркивая как позитивные, так и негативные, неудобные аспекты, основываясь на неизвестном ранее архивном материале. Это не значит, что исследователи должны отказаться от законного права на выражение негативной критики творчества Максима Горького и его образа действий, а что необходимо документально обосновывать любую критику.

Максим Горький, с его богатой встречами, событиями и опытами жизнью, не может быть понижен до роли второсортного автора русской революционной драмы в истории литературы XX века. Его глубокая и сложная личность, не утратив до сих пор своего подлинного и большого значения, заставляет сегодня критику занять определенную позицию по отношению к писателю. «Горький – один из тех русский писателей, о которых исследователи в свете событий последних лет начинают писать заново»[36].

Новое прочтение Горького, начатое в годы перестройки, подразумевает возможность диалога между исследователями и отличается свободой от идеологических требований, которые в свое время изолировали писателя и стали причиной недооценки литературных влияний эпохи на творчество писателя, а также тех составляющих мировоззрения Горького, которые не были тесно связаны с политикой[37]. Такое восприятие, характерное для советской идеологии, полностью отрывало Горького от его эпохи и делала из него мыслителя sui generis, не имеющего ничего общего с движениями европейской мысли. Эта позиция привела с годами к оценке исследователями лишь тех сторон литературного творчества Горького, которые могли служить подтверждением его роли как «основоположника социалистического реализма», без должного внимания к контексту, в русле которого формировалась его идеология. Так работали многие ученые, и с начала 1990-ых гг. был сделан большой шаг вперед, особенно русскими исследователями, которые заново переосмыслили политическую и литературную биографию А.М. Горького.

В числе монографий, сделавших наибольший вклад в новое прочтение творчества и философских воззрений писателя, помимо В.С. Барахова, о котором мы подробно написали, на наш взгляд, заслуживают особого интереса книги Л. Спиридоновой и Н. Примочкиной.

Книги Л. Спиридоновой «Максим Горький: Новый взгляд», «М. Горький: Диалог с историей» и «Настоящий Горький: мифы и реальность» внесли большой вклад в новое прочтение ключевых моментов творчества Горького, представив новую интерпретацию многих его произведений, особенно ключевых романов, как, например, «Мать»[38], «Лето», «Жизнь Клима Самгина», и проливают свет на многочисленные ошибки в интерпретации решений, принятых писателем. Новый взгляд на писателя нужен для того, чтобы «разрушить действительно устаревший стереотип образа ортодоксального марксиста, верного ленинца, друга и соратника Сталина»[39].

Работая с огромным количеством материала, исследовательница останавливается на ключевых моментах концепции мира Горького, анализируя его образ мыслей в различные исторические периоды первых 30-ти лет XX века, не пренебрегая сопоставлением его взглядов с воззрениями выдающихся мыслителей эпохи. В первой работе достаточно оригинально воссоздан интеллектуальный путь Горького частично на основе заметок, которые он сам писал на полях читаемых книг. Таким образом, читатель может «услышать «настоящий голос» Горького в столкновении разных мнений и концепций с историками (В. Ключевский, П. Милюков, С. Платонов, М. Покровский), с религиознымыми мыслителями (Н. Бердяев, С. Булгаков, С. Франк), богоискателями (Д.С. Мережковский, Д. Философов)»[40].

Вторая книга имеет очерковый характер. Автор касается различных тем, очень важных с точки зрения отдельных сторон отношения Горького к политике, в частности, в главах, обсуждающих мотивацию возвращения Горького в сталинскую Россию и его отношений с последним. Л.А. Спиридонова показывает, что отношения Горького с Советским Союзом были значительно сложнее и конфликтнее, чем пишут большинство исследователей, в частности, А.И. Солженицын, который в своей книге «Архипелаг ГУЛАГ» видит в мотивах возвращения писателя на родину чисто материальные причины и, анализируя роль писателя в культурной политике 1930-х гг., дает собственную интерпретацию одной из самых противоречивых глав его биографии, а именно, его участие в книге «Беломорский канал» и соучастие в сталинской политике. По этому поводу исследовательница пишет: «Горький поверил в теорию обо-строения классовой борьбы и существование врагов народа»,[41] – и, как и многие, искренне был убежден, что «заговоры 1928–1930 гг., действительно существовали и являлись звеньями единого антисоветского заговора, организуемого за рубежом»[42]. Мы разделяем это мнение. Действительно, в большинстве исследований М. Горький обвиняется и делается ответственным за советскую культурную политику без учета интеллектуального климата тридцатых годов и без попытки реконструировать коллективное воображаемое эпохи.

Еще один шаг на пути к разрушению мифологизированного образа Горького, как с положительной, так и с отрицательной стороны, был сделан в последней монографии Л. Спиридоновой «Настоящий Горький: мифы и реальность».

Н.Н. Примочкина, в свою очередь, в книге «Горький и писатели русского зарубежья» прояснила некоторые вопросы, касающиеся роли Горького в литературной жизни русской эмиграции 1920– 1930-х гг., подчеркивая его стремление служить «мостом» между Советской Россией и эмиграцией, пролив свет на малоизученный, а до ее монографии и вовсе порой не затрагивавшийся аспект деятельности писателя, представленный в книге глубоко и исчерпывающе. В действительности исследование этого периода жизни писателя долгие годы было запрещено в Советском Союзе и первые работы на эту тему появились только в 1990 г., в связи с возникновением большого интреса в литературе эмиграции, на то время совсем не известной в России. В книге Н. Примочконой, тщательно анализируется переписка М. Горького с Вячеславом Ивановым, В. Ходасевичем, Н. Берберовой, П. Муратовым, З. Гржебиным и другими (около 200 неизданных писем, сохраненных в российских и зарубежных архивах). Внимание автора книги сосредоточено на роли М. Горького в литературных и политических событиях эмиграции и дает возможность углубить историю ее представителей. Особый интерес вызывают главы, посвященные позиции Максима Горького в отношении к движениям «сменовековтсва» и «евроазиатства».

Исследовательница также занималась изучением роли Горького в литературных течениях первого после октябрьского десятилетия, в книге «Писатель и власть» (1996) она попыталась воссоздать интеллектуальный климат 1920-х гг. и показать важную роль Горького в литературной политике этого времени, с привлечением большого числа неизданных материалов. Эта книга также проливает свет на отношения Горького с миром русского крестьянства, его позицию по отношению к «крестьянским», «пролетарским» писателям и писателям-«попутчикам», его влияние на советскую культурную политику 1920-х годов.

Последний аспект был всесторонне изучен в период «оттепели» в работах К.Д. Муратовой «М. Горький в борьбе за развитие советской литературы», А.А. Волкова «Максим Горький и литературное движение советской эпохи» и «М. Горький в борьбе за идейность и мастерство советской литературы». В этих работах, несмотря на привлечение большого числа архивных материалов, особенно в случае К.Д. Муратовой, проводится идея слияния всех послереволюционных литературных движений в направление социалистического реализма. Тем не менее, все трое исследователей останавливают свое внимание на писателях, находившихся в центре литературного движения: В. Маяковском, Д. Фурманове, А. Фадееве и др.

Н. Примочкина же анализирует в основном отношения между M. Горьким с писателями-«попутчиками» и с крестьянскими писателями, не пренебегая отношениями между M. Горьким, В.И. Лениным, Н.И. Бухариным и другими лидерами Октябрьской революции. Она показывает центральную роль Горького в российской культурной жизни 20-х гг., например, в борьбе Воронского с рапповцами.

В настоящей книге, помимо уже означенных тем, много места посвящено предреволюционному периоду жизни писателя, когда Горький существенно сблизился с партией большевиков, но занял позицию, не сводимую к марксизму-ленинизму. Особое внимание уделяется также очеркам писателя об Америке, традиционно рассматриваемым официальной советской наукой как сознательная критика американского капитализма и используемым в советский период в целях антиамериканской пропаганды. Эти очерки интерпретированы как отражение общего идейного кризиса, а также как реакция интеллигента, впервые столкнувшегося с реальностью огромной метрополии, на современный мир, оспаривающий традиционные ценности.

Произведения, написанные в результате пребывания писателя в Америке, еще мало изучены и очень мало анализов очерков о Нью-Йорке. Среди немногочисленных работ на эту тему, достойных внимания, необходимо назвать книгу Чарлза Рагла «Взгляд трех русских на Америку: Америка в творчестве Максима Горького, Александра Блока, Владимира Маяковского»[43]. В своей книге американский ученый выступает противником теории, относящей эти очерки к антибуржуазной и антикапиталистической критике, и связывает обвинения Горького, направленые на американское общество, с потрясением, пережитым европейским интеллигентом при первом столкновении с совершенно чуждой и непонятной ему реальностью. Чарлз Рагл находит много общего в описаниях большого города, сделанных Горьким, и подобными же описаниями других европейских интеллигентов, несомненно, известных писателю. В дополнение к тому, что утверждает Ч. Рагл, в настоящей работе сделана попытка интерпретации американских очерков тех лет в русле кризиса интеллигенции на мировом уровне, вызванного глубокими историческими и культурными изменениями, происшедшими в начале XX века.

В книге дан анализ речи Горького на Первом съезде советских писателей с целью показать ее полное несоответствие марксистским установкам. В основе этого анализа – теории В. Страда[44], который по поводу речи писателя утверждает, что Горький «научную ясность Маркса подменяет идеологическим туманом, таинственным образом возникшим из старой теории “богостроительства”, отразившейся в повести «Исповедь»[45]. Ученый[46], кроме того, является поборником последовательности мысли в позициях, высказанных Горьким, начиная с «Лекций по русской литературе», прочитанных рабочим на Капри и опубликованных в России в 1939 г., и позициях, занимаемых Горьким во время Первого съезда писателей. Это утверждение, встречающееся в критике в 1970–1980-ые гг., вновь подхвачено в сборнике «L’altra rivoluzione», в котором впервые на итальянском языке опубликована одна из лекций по литературе, прочитанных Горьким рабочим в школе на Капри. На эту тему написаны книги: В.В. Перчин. «Литературные споры Максима Горького» (Вопросы литературы, 1989, N. 10. C. 149–170) и И.К. Кузьмичев, Л.Ф. Ершов. «Волшебный кристалл. Социалистический реализм сегодня и завтра» (М., 1987). Оригинальную интерпретацию социалистического реализма предлагает Ч. Де Микелис, говоря о его глубинной связи с религиозным институтом или, по крайней мере, с каноном древней русской литературы[47].

В то же время, несмотря на обилие новых публикаций последних лет, хотя и отдавая им должное, автор настоящей работы оставил практически без изменений свои выводы, сделанные во время чтения очерков Густава Герлинга[48] и статей Л. Троцкого[49]. Тема смерти Горького стала предметом многочисленных публикаций. В частности, сборник «Вокруг смерти Горького», в котором проанализированы все документы, связанные с болезнью писателя, свидетельства врачей, лечивших его, воспоминания людей его ближайшего окружения, протоколы допросов 1938 г. «правотроцкистского блока». Сборник сопровождается статьями, рассматривающими различные теории о смерти писателя, свидетельства людей, бывших рядом с ним в дни его последней болезни, его отношения со Сталиным, Троцким и членами оппозиции.

Этой теме посвящена статья «Смерть Горького» Мишеля Нике[50], в которой французский ученый, анализируя некоторые свидетельства, в частности, французских писателей Арагона и Эльзы Триоле, ставит под сомнение тезис об его естественной смерти, а также тезис о врачах-убийцах, выдвигая гипотезу прямого вмешательства Сталина, по приказу которого был убит писатель, чтобы помешать ему встретиться с европейскими интеллектуалами, приехавшими в Москву с визитом к нему.

Противоположного мнения придерживается В.С. Барахов, который в статье «Смерть Горького»[51] возвращается к версии об естественной смерти писателя, анализируя все возможные противоречивые версии и находя закономерными выводы, сделанные во вступительной статье к сборнику «Вокруг смерти Горького», оставляющей за читателем право на собственные свободные суждения.

Причины смерти Горького находятся в центре интереса многочисленных публикаций В. Баранова[52], книги которого, вызвали большой интерес и количеством использованного материала, и живостью изложения. Такой интерес к смерти писателя связан, прежде всего, с большими процессами 1930-ых гг. Изучение этой темы неразрывно связано с разработкой темы отношений писателя со Сталиным и, шире, отношений с Советским Союзом в 1930-ые гг. В том, что касается выбора Горького в последние годы его жизни, здесь, как правило, авторы придерживаются крайних мнений, то изображая Горького пленником Сталина, не осознающим свой выбор, то осыпая его обвинениями, превращающими писателя в «ревкома колонии, лагеря, товарища шефа ОГПУ-НКВД […]»[53].

И. Солоневич прямо утверждает, что «основные мысли партайгеноссе Розенберга почти буквально списаны с партийного товарища Максима Горького»[54], который, по мнению исследователя, виноват не только во всех несчастьях, постигнувших Россию в результате революции, но еще и бедах Германии и Европы. Подобное суждение не нуждается в комментариях и даже не стоило бы его приводить, если бы оно не отражало настроения определенной части исследователей крайне ревизионистского толка, к сожалению, строящих свои умозаключения, не прибегая к анализу фактов[55].

Мы убеждены, что сложная фигура Горького заслуживает более серьезного исторического анализа, а его выбор 30-ых гг. не может быть интерпретирован однозначно. Наше убеждение основано на факте, что М. Горький в тот период, когда он решил вернуться в Советский Союз, увидел в сталинской России страну, более соответствующую его идее революции, чем Россия 1922 г., и, как многие, поверил в международные заговоры против революции, оправдывая жесткую борьбу Сталина против так называемых врагов народа. Это не значит, что он полностью был солидарен со Сталиным. Живя в Советском Союзе, он постепенно осознал подлинную природу сталинской политики. В 1934 году было, впрочем, уже слишком поздно уходить в оппозицию и искать другую дорогу. Смерть сына Максима, “убийство” Кирова прекрасно показали это, да и свобода передвижения писателя постепенно уменьшалась. Его международные контакты и факт, открыто продемонстрированный в прошлом, что писатель не будет мириться с воззрениями, которых не разделяет, не позволяли Сталину оставлять Горького без контроля, который, согласно многим свидетельствам, становился все более жестким[56]. Период последних двух лет жизни писателя представляется наиболее сложным для понимания, хотя и существует множество источников, доступных ныне исследователям, нет никакого документа, подтверждающего реальное противостояние Горького Сталину, и тем более нет свидетельств, указывающих на участие Горького в заговоре против Сталина. Период, начавшийся с Первого съезда писателей и продолжавшийся до самой смерти Горького, вызывает, тем не менее, различные интерпретации. Для того, чтобы найти объяснение решениям, принятым писателем в последние годы его жизни, мы посчитали нужным рассмотреть его биографию под призмой феномена секуляризации политики, в результате которого миллионы людей по всему миру начали верить в коммунизм как в истинную религию. Составные части данного феномена представляют собой как крайний догматизм Ленина, так и богостроительство Луначарского и Горького, считавших, что марксизм должен стать религией современного человека, «Человека-Бога в человеческом обществе, полностью освобожденном от мифа трансцендентности и сверхестественного»[57]. По этой причине мы посчитали необходимым уделить значительное внимание дискуссиям, развивавшимся в начале XX века вокруг большевизма (или, если говорить в общем, вокруг социал-демократии). Это позволяет показать, что религиозный элемент являлся фундаментальной характеристикой марксистской идеологии. Рассмотрение решения Горького под призмой этого феномена дает ключ к новому пониманию развития его идей, а также помогает понять его многочисленные принятые им подчас противоречивые решения. Мы уверены, что, как замечает Н. Примочкина, писатель такого величия и драматизма судьбы, как Горький, не нуждается ни в наших обвинениях против него, ни в оправдании[58].