Полная версия

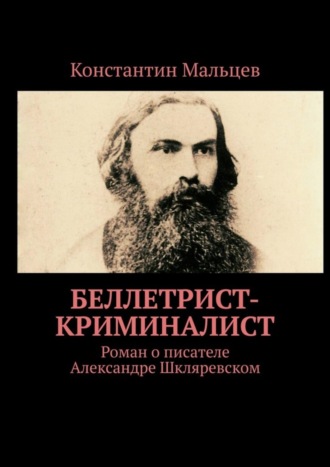

Беллетрист-криминалист. Роман о писателе Александре Шкляревском

Беллетрист-криминалист

Роман о писателе Александре Шкляревском

Константин Мальцев

© Константин Мальцев, 2025

ISBN 978-5-4496-8675-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Не прощу, не прощу, никогда не прощу!

Унизил меня! Как с лакеем со мной обошелся, как с собачонкой какой-нибудь! Унизил, а потом еще и слух пустил, что я, видите ли, ему надерзил!

А ведь я такой же писатель, как и он; пусть он сказал, что не такой, но я настаиваю: я именно такой же писатель, как он! Бесспорно, в его произведениях глубина, идейность, бездна мыслей, но и в моих есть достоинства: эффектное содержание, меткость взгляда, большой психологический анализ. И это не я сам себя нахваливаю, это из рецензии на одно из моих сочинений. Куда чаще, правда, наталкивался я на разгромную критику, но все же как писатель я чего-то стою.

Да что писатель! Я такой же человек, в конце концов! Человек – вот что главное!

Почему же этот великий мыслитель, гуманист, истовый христианин оказался так высокомерен со мной, словно я букашка, не достойная не то что милости, а даже малейшего внимания? За что он так со мной? Ведь я ему ничего плохого не сделал! Он даже не знал меня! Неужели просто не в духе был? Или он притворяется гуманистом, а на деле – просто мелкий господинчик, которому надо утвердиться, возвыситься за счет другого? За мой, получается, счет! Нет, он не просто мелкий, он – злой и подлый, он на самое гнусное способен; не зря про него всякое говорят!

Но я тут причем? Разве я заслужил пренебрежение? Для моего самолюбия это просто невыносимо! Совершенно невыносимо!

И ведь всю-то жизнь так, положительно всю! Шпыняют и гонят, гонят и шпыняют! А с чего началось? Да с рождения и началось. Как будто мир заведомо был против моего появления в нем.

Достаточно сказать, что я родился пусть и у приличных, но бедных и совсем незнатных родителей. А будь я происхождения аристократического, то, может, и жизнь была бы у меня другая, не такая пропащая!

Вот у того, который со мной как с лакеем, который меня как лакея заставил в передней дожидаться, у него семья была хорошая, и родовитая, и, главное, в материальном отношении достаточная. Хотя он и жаловался частенько, всем и каждому жаловался, по своей излюбленной привычке ныть и выставлять себя мучеником, что родители его жили небогато, но это только потому, что настоящих лишений, настоящего голода он в детские годы не знавал, не с чем ему было сравнивать. Шутка ли, собственное имение у его папеньки было! Хороша же бедность, мне бы такую-то, ей-богу!

Образование он, опять же мне в противоположность, получил преотличное. Сначала в семье, потом в пансионе столичном, дальше в училище инженерном, а это, на минуточку, одно из самых престижных заведений в государстве Российском.

А у меня, у меня…

Впрочем, раз уж я коснулся темы своего рождения, то оттуда и пойду, с рождения и детства. Хотел сразу с того унижения, которому он меня подверг, но лучше все же последовательно.

Итак…

НА ПОСТОЯЛОМ ДВОРЕ

Итак, я, Александр Андреевич Шкляревский, родился в Полтавской губернии. Места поэтические, гоголевские – широкой души, так сказать, места. Но я их решительно не помню, и никакого отпечатка богатая малороссийская природа на меня не положила. Соответственно не поэтом, не певцом природных красот я стал, а «отцом русского уголовного романа», «мастером уголовщины», «беллетристом-криминалистом» – это я опять же не сам о себе придумал, такие определения, пусть и с явным ироническим оттенком, встречались мне в отделах литературной критики в разных журналах и газетах. Сосредоточил же я свое писательское внимание на преступлениях и преступниках, на этих язвах общества и их носителях, ввиду ближайшего с ними соприкосновения. О нет, не в разбойничьей семье и не в воровском притоне я воспитывался, но и в детстве, и во взрослой жизни доводилось злодеев и подлецов, убийц и грабителей многажды видать, так что я достаточно их узнал для того, чтобы сделать их своими персонажами. Одно время я даже стоял на противоборствующей им стороне, помогал вершиться правосудию. Но до этого речь еще дойдет, а пока все же о моих ранних годах.

Полтавщины, стало быть, я не помню – и не помню по весьма простой причине. Детство мое раннее, прошедшее там, было таково, что хотелось все позабыть. И частью это удалось – жаль, правда, что касалась эта часть окружающих пейзажей, а не моих непосредственных страданий.

Отец мой, по сословию мещанин, до того как встретил мою мать, учился в университете, после женитьбы требовалось заботиться о хлебе насущном, и он учебу забросил. К тому ж и я вскорости появился. Помыкавшись немного, отец поступил на службу учителем в уездное училище. Доходы были весьма скудны, известно же, какое жалованье у провинциальных учителей. С младенчества я услыхал такие слова: «нужда», «стесненные обстоятельства», «затруднительное положение».

Сравнить ли с этим надменным господином из древнего дворянского рода, моим обидчиком! Конечно, ему и по происхождению не пристало иметь дело со мной как с равным, ему сам бог велел держать меня в прихожей как холуя. Это если по происхождению. А по совести? По общей принадлежности к писательскому цеху, наконец, если уж у этого господина совести днем с огнем не сыщешь! Да что там говорить!

Детство сего субъекта прошло в отцовском имении, в неге и ласке, домашние учителя учили его языкам и математике. Я же свое детство провел в буквальном смысле на постоялом дворе. Вместо заботы я получал тумаки, окружало меня пьянство и жестокость: жизнь подтверждала, что мир был мне не рад.

Постоялый двор – да, это действительно не фигура речи – располагался в городе Лубны. Его содержала моя бабушка, которой сдали на содержание заодно и меня. Суровая и грубая старуха, она меня не любила и часто при мне проклинала моих родителей, сбывших ей меня на руки для того, чтобы тем временем обустроить свой быт. А упомянутыми выше тумаками она угощала меня как пряниками, да не изредка и не по праздникам, а каждый день да много раз в день. При этом норовила ударить по голове; скорее всего из-за этого мои мигрени, одолевающие меня всю жизнь.

Я вообще рос болезным мальчиком. Кроме мещанского звания, родители «одарили» меня слабым здоровьем. Не только голова, но и сердце у меня больное – но это уже врожденное свойство организма, а не приобретенное, тут я на бабку грешить не буду.

Хотя сколько о ней не говори плохого, а все будет ей мало и все поделом. Ох и злая была, ох и гневливая!

Я боялся ее пуще страшного зверя. Вспышки злобы, что обуревали ее с печальным для меня постоянством, сложно было предугадать. Поэтому приходилось быть все время начеку. Именно все время, именно постоянно, в независимости от того, напроказил ли я или вел себя паинькой: вспышки эти были беспричинны. То есть причины, возможно и даже наверняка, были, но заключались они в ней самой: то ли желчь подкатывала, то ли приливы к голове – и вот какое-то мгновение, и она, только что спокойная и даже благодушная, менялась в лице, ноздри ее раздувались, в глазах появлялись бесноватые огоньки. Взгляд ее искал меня – и горе мне было, если я находился тут, у нее под рукой. Она хватала меня за волосы, выкручивала уши, возила лицом по полу, лупила чем ни попадя – тряпкой, скалкой, метлой. В общем, доставалось мне порядочно; и это начиная с семилетнего возраста!

Сильнее всего запечатлелся в памяти один случай из детства. Приведу его для примера, каково мне приходилось, в противоположность катавшемуся как сыр в масле «гуманному господину».

Бабушка иногда бывала со мной неплоха. Давала за обедом самые лакомые куски, ласково со мной разговаривала, дозволяла спать допоздна – ни дать ни взять, я был горячо любимый внук. Это случалось редко и длилось недолго, но всякий раз мне хотелось верить, что так будет всегда.

В такие идиллические дни бабушка любила, чтобы я ей читал что-нибудь из житий святых: я довольно рано научился грамоте и уже в самом нежном возрасте читал весьма бегло, изумляя окружающих этой своей способностью.

В тот день, как сейчас помню, выпало житие святого пророка Самуила.

«…Когда Самуилу было уже двенадцать лет и он служил Господу при священнике Илии, случилось, что Илий в одну ночь почивал на особом своем месте в притворе, бывшем при храме Господнем, и глаза его начали смежаться сном, а Самуил спал в храме Господнем, где находился ковчег Божий, и светильник еще горел. И воззвал Господь со стороны внутренней завесы, говоря:

– Самуил, Самуил!

Самуил, тотчас же проснувшись, отвечал:

– Вот я!

И побежал к Илию и сказал:

Вот я! Ты звал меня?

Но Илий сказал:

– Я не звал тебя, сын мой! Пойди назад и ложись.

Самуил пошел и лег. Но Господь вторично воззвал к нему:

– Самуил, Самуил!

Самуил встал, побежал к Илию и во второй раз сказал:

– Вот я! Ты звал меня?

Но священник сказал:

– Я не звал тебя, сын мой! Пойди назад, ложись.

Самуил не знал еще в то время голоса Господа, потому что не было ему откровения Божия.

И воззвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он, быстро встав, пошел в третий раз к Илию и сказал:

– Вот я! Ты звал меня?

Тогда понял Илий, что Господь зовет отрока, и сказал:

– Пойди назад, сын мой, и ложись, и когда зовущий еще позовет тебя, ты скажи:

– Говори, Господи, ибо слышит раб Твой».

Меня очень позабавила неразумность и даже глупость Самуила. А ведь он был уже не мальчик: двенадцать лет! Я фыркнул от смеха, потешаясь над пророком:

– Ну и непонятливый!

Это оказалось моей ошибкой: совсем я, разморенный идиллией, позабыл, что бабушка может прогневаться и без повода, а тут повод был вот он, налицо, да еще какой повод – богохульство! Бабушка вскинулась, вырвала у меня из рук книгу и со всей силы хватила ею меня по голове. В ушах у меня зазвенело, выступили на глазах слезы.

– Почто святотатствуешь, пакостник! Чего удумал! Над святым человеком смеяться!

Она замахнулась для еще одного удара. Я увернулся и выбежал прочь. Вслед мне неслось:

– А ну стой! Вот я тебе, паскудник!

Я мчался не разбирая дороги, до беспамятства напуганный и до смерти обиженный. Конечно, не первый раз уже бабушка била меня, но тогда это произошло особенно неожиданно: бабушка довольно долго была перед этим ко мне добра, и меня так разморило и разнежило, что я, все-таки приученный ждать худшего, в тот раз к этому худшему оказался не готов. И тем больнее мне пришлось, даже не физически больнее, а нравственно. Я бежал куда глаза глядят, и мне казалось, что за мной гонятся. Не бабушка, понятно, гонится, слишком стара для этого, а весь белый свет гонится, все зло мира. А ничего кроме зла, как понимал я, и не было! Какой там пророк Самуил, какой Господь – ничего и никого не было, только побои, только боль и обида! Вот до какого отчаяния может довести ребенка один лишь человек, да еще родной человек. Бабушка!

Незнамо как я очутился на другом конце города, совсем неподалеку от кладбища. Кресты и надгробия с трудом были различимы в сгущающейся темноте. Да, совсем для меня неожиданно обнаружилось, что день сменился сумерками.

Я застыл в нерешительности. Что делать? Очевидным было, что возвращаться домой, к рассерженной бабушке, не следовало. Но куда, куда идти? Некуда! У того «гуманного господина», в его романе, один из персонажей сетует: «Понимаете ли, понимаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда уже некуда больше идти? Ибо надо, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти…» Тоже мне горе! А если восьмилетнему мальчонке некуда идти! Родители далеко, а куда еще?

И я, пребывая в совершенной растерянности, побрел к кладбищу.

Поневоле вспомнились мне всякие жуткие байки о привидениях, о мертвецах, восстающих из могил, когда настает ночь. Но мне не было страшно; страшнее было среди живых людей.

Я шел и шел мимо могильных холмиков; кладбище казалось мне огромным, нескончаемым. Слезы все так и стояли в моих глазах; живот сводило от голода.

Однако все злоключения показались мне ничтожными, когда земля вдруг разверзлась подо мной. Я закричал в диком ужасе; в голове промчалась мысль, что я падаю в ад за то, что усомнился в пророке Самуиле и в Господе. Но это был не ад, я упал в свежевырытую пустую могилу, не заметив ее во тьме.

Я ощупал стенки, попробовал вылезти. Но нет, было слишком глубоко и уцепиться не за что. Я покричал в надежде, что кто-нибудь услышит меня да вытащит. Тщетно!

«Неужели я проведу в могиле всю ночь? – в унынии подумал я. – Или, – еще одна, куда более жуткая мысль, – или вдруг меня не заметят, положат сверху гроб и закопают вместе с покойником! Нет, нет, не хочу!» Я заревел во весь голос. Но и теперь меня никто не услышал.

Несмотря на все случившееся, несмотря на страх и голод, сон сделал свое дело, и я заснул. Восьмилетний ребенок заснул на дне могилы! Спал ли наш великий страдалец в могиле в таком возрасте, спал ли вообще в могиле? Да конечно же нет, смешной вопрос! Да, он был приговорен к смерти и полагал, что будет казнен, и только в последний момент узнал, что помилован. Да, он был на каторге и в ссылке. Но в могиле в детском возрасте он уж наверняка не ночевал и не испытывал ужаса от мысли быть похороненным заживо.

Та ночь была мучительна. Стояла осень, пусть и первоначальная, и было очень зябко. Даже во сне меня била дрожь, а зубы стучали. Часто я, весь продрогший, просыпался, чтобы потом вновь нырнуть в беспокойный, неглубокий сон. Я уже не боялся, что меня по недосмотру закопают, напротив, я хотел этого: земля накроет меня как одеялом, думал я, и мне станет тепло и уютно.

Наконец рассвело. Небо надо мной окрасилось в розово-голубой цвет, и в этом розово-голубом небе запели птицы. Вдалеке я различил звук чьих-то шагов, чей-то кашель и кряхтение: кто-то шел по кладбищу и прочищал спросонок горло. Я закричал что есть мочи:

– Эй! Сюда! Помогите!

В ответ послышалось: «Свят! Свят! Свят!» Шаги стали торопливо удаляться.

– Эй! – кричал я со дна могилы. – Спасите!

Тишина. Потом снова шаги. Теперь они медленно, как бы с опаской приближались.

Через минуту в могилу осторожно заглянуло бородатое лицо.

– Малец какой-то! – констатировал, глядя на меня, человек. – А я думал: покойник шумит. Тут рядом, – пояснил он мне, – как раз похоронен ребенок. Вот я заслышал детский голос и, грешным делом, подумал, что это он и есть. А это ты. Живой!

– Живой, живой! – подтвердил я. – Вытащите меня Христа ради!

При помощи кладбищенского сторожа – а это был, конечно, именно сторож, – я выбрался наружу. Он дал мне ломоть хлеба с луковицей, и эта скромная пища показалась мне с голода наивкуснейшим лакомством. С сочувствием он подождал, пока я все проглочу, и спросил:

– Как же ты здесь оказался?

Я рассказал.

Сторож покачал головой.

– Неужто всю ночь в могиле провел? Угораздило же! Вот же норов у твоей бабки! Ладно, пойдем отведу тебя домой.

Я отказался. Почему-то я думал, что если явлюсь не сам, а в чьем-либо сопровождении, от этого будет только хуже. Возможно, именно так и было бы: бабушка могла рассердиться, если б увидела, что об ее жестокости к внуку знает посторонний.

Но она и без того была зла. Когда я вошел к ней в комнату, она уперла руки в боки и язвительно усмехнулась.

– Глядите-ка, пожаловал! Где же это ты, мил человек, пропадал? Не рано ль в твои-то года дома не ночевать? Иль женихаться уже начал?

На мое счастье, бабушка ограничилась только этими насмешками, поскольку все было в присутствии буфетчика, по какой-то надобности пришедшего к ней. Он заискивающе смеялся, будто она говорила какие-то уморительно веселые вещи.

– Чего молчишь-то? – не унималась бабушка. – По девкам бегал, а? Говори же, ну!

Мне, напомню, было всего восемь лет, и я слабо представлял, что значит женихаться и бегать по девкам. И все же ощущение чего-то грязного, липкого смущало меня, когда я слышал эти слова. Наконец она позволила мне идти в кухню, чтобы меня там покормили, а сама снова занялась с буфетчиком какими-то расчетами.

Выше я упомянул, что не в притоне рос и не среди преступного люда. Но всякого рода темные личности все же попадались мне в детстве. Учитывая место, где оно большей своей степенью проходило, это было, пожалуй, и неизбежно, ведь на постоялом дворе не только благочестивые путешествующие останавливаются, но и разные бродяги и проходимцы кратковременный приют находят.

От них мне тоже доставалось, не так, как от бабушки, но щелчки и пинки нет-нет, да и перепадали. Чтобы я хлеб свой ел недаром, бабушка приспособила меня к исполнению простейших обязанностей в услужении постояльцам. Тому принеси пива из буфета, тому воды натаскай в умывальник, этому от пыли выбей сюртук. Когда я, по их мнению, медлил и не слишком живо поворачивался, тогда и прилетало мне от них. Бабушка нимало не ограждала меня от подобного отношения, а напротив, только подзадоривала рукоприкладчиков: «Так его, так его, пущай не ленится!»

Однако ж на короткий срок у меня появился неожиданный покровитель в лице очередного постояльца.

Он сразу привлек мое внимание. Огромного роста, крупный старик, он напоминал мне медведя, стоящего на задних лапах. Большая голова на короткой шее усиливала сходство. Сам он сказал, что идет на богомолье к святым местам в Киев, а у нас в Лубнах остановился, чтобы поклониться мощам святителя Афанасия – знаменитого лубенского чудотворца.

– Задержусь на пару недель, – говорил он богатырским басом, – благостью напитаюсь, в грехах покаюсь.

– Нешто грехов у вас так много? – спрашивали его.

– Бывали и грехи, – скромно отвечал он.

Как-то раз в его присутствии один наш проживальщик, небогатый купчик, высказал мне претензию на нерасторопность, с какой открыл я перед ним дверь, и хотел подкрепить свое недовольство подзатыльником. Но вместо этого сам получил такую затрещину, что кубарем отлетел в сторону. Это его угостил богомольный старик.

– Негоже дитя обижать, – провозгласил он.

С тех пор я и считался под его защитой, пока он не отбыл. Естественно, я к нему тянулся, старался быть всегда подле него.

Звали его дед Осип. Уходил он в собор молиться рано утром, еще засветло. Возвращаясь, обедал, спал, а уж затем попадал в мое распоряжение, как он называл то время, что я крутился около него в его же нумере. Я читал ему вслух, как и бабушке, душеспасительные книги, а он умилялся. В качестве награды я упрашивал его рассказать что-нибудь о тех краях, где он побывал на богомольях, о том, что любопытного видывал. Дед Осип долго отнекивался, отказывался, но однажды все же пробасил:

– Ладно уж. Слушай. Только потом никому!

Я совершенно искренне пообещал, помня силу его удара, которую ощутил на себе купчик.

С ужасом, граничащим с восторгом, узнал я из рассказа деда Осипа, что тот – не просто богомольный старик, а кающийся убийца. Много смертей, много душ на его счету.

– А сколько? – тихим шепотом спросил я.

– Точно не считал. Но думаю, что до полста будет.

У меня даже ноги подкосились от такого известия. Полсотни убийств!

– Да-да, – подтвердил он, глядя мне прямо в глаза. – До полста! Разные это были люди: вот такие купцы, как тот, что тебя обижал, крестьяне зажиточные, даже помещик один с моей помощью на тот свет отправился – тогда я особенно знатно поживился.

Я инстинктивно отодвинулся от него. Никак не укладывалось у меня в голове, что такой благообразный старик, да еще и такой добрый со мной, может быть душегубом – самой темной личностью из всех, что знавал бабушкин постоялый двор и уж тем более я! Беря в соображение мой нежный возраст, легко догадаться под каким тяжелым впечатлением я был.

В сугубые подробности своих преступлений дед Осип меня не посвятил, жалея мое детское сознание. Но с обстоятельностью пояснил, что лишал людей жизни не просто так, не забавы ради, а чтобы ограбить и затем на эти деньги жить самому. То есть по его простой и жуткой логике получалось, что все его преступления вполне оправданны. Даже будучи ребенком, я понял, что дед Осип, защитник мой, которого я так полюбил, ничуть не сожалеет о содеянном, и это заставляло меня дрожать от страха.

Но как же в таком случае его моление, его покаяние?

Оказалось, что это с его стороны не то чтобы лицемерие, но продуманное стремление очиститься перед Богом для своей выгоды. Как известно, Господь прощает все прегрешения, стоит только покаяться, – и тогда, после прощения Господня, душа твоя сделается невиновна, соответственно после смерти она не будет обречена аду. Вот дед Осип и каялся, отбивая поклоны перед мощами и другими святынями.

– Так, значит, вы покончили с преступлениями? – спросил я. Это бы еще хоть как-то примирило меня с тем, что я услышал от него.

– Отчего же? – усмехаясь, возразил дед Осип. – Я, конечно, старый уже, но кой-чего могу еще. Я как раз задумал одно дельце. Перед ним-то я и решил побогомольствовать, душу очистить. Дело-то рисковое, можно и жизнь через него потерять. Не дай Бог, конечно, но если случится чего, то моя душа будет не отягощена прежними прегрешениями и вознесется на небо, чистенькая, как у младенца.

Я чувствовал, что все это неправильно, что это слишком просто. Но дед Осип был уверен в том, что именно так работает покаяние и именно для этого оно придумано.

До сих пор понять не могу, почему он мне все это рассказал. Предполагаю, что поклонения святым мощам ему отчего-то показалось недостаточно и он решил еще и перед ребенком открыться для пущей верности. А может, просто захотел меня попугать.

Я, кстати, не до конца уверен, что он говорил правду о себе. Возможно, никакой он не убийца и не грабитель, а просто я раздражил его своими просьбами что-нибудь рассказать, вот он и придумал этакую чушь, чтобы я отстал от него. Если так, то это ему удалось. Я с тех пор старался избегать деда Осипа и не чаял дождаться, когда он уже съедет. И когда сие случилось, я вздохнул свободно. Уж лучше сносить тумаки, чем находиться под покровительством злодея.

Прощаясь, дед Осип обещал моей бабушке на возвратном пути снова поселиться на нашем постоялом дворе. Бабушка раскланивалась:

– Завсегда милости просим. Такие постояльцы у нас в чести – спокойные, честные, богобоязненные…

Дед Осип слушал ее любезности и все поглядывал с улыбкой на меня. Я понимал его улыбку так: вернусь-де и проверю, не болтал ли ты про меня, а коли болтал, то не поздоровится тебе. Разумеется, до чертиков перепуганный, я был молчок!

По счастью, дед Осип не сдержал своего обещания, и больше я его не видел. То ли он обратно шел по другой дороге, то ли был убит на том опасном деле, о котором мне сообщил по секрету.

Но как бы то ни было, а это первое близкое соприкосновение с представителем преступного мира (или тем, кто выдал себя за такового) не могло не сказаться на моем развитии. Нет, оно не пошло по пути аморального эгоизма, когда во имя собственного благополучия человек не считается с чужими жизнями, но, пожалуй, с той поры меня начала интересовать психология преступников: что толкает их на злодейства и чем они их оправдывают. Вначале, в детстве, это было несерьезное увлечение, заключавшееся только в чтении книг о всевозможных авантюристах и разбойниках, убийцах и ворах – их, как выяснилось, в истории человечества было немало, начиная с Каина. Но во взрослой жизни этот мой интерес повлиял на отдельные мои решения – как по части службы, так и по части литературы. В первом случае я выбирал такие виды деятельности, где можно было наблюдать преступников, во втором – использовал свои наблюдения.

ГИМНАЗИЯ

До чего же я счастлив был, когда родители «изъяли» меня обратно от постылой бабушки! Уж не знаю, что они там такое улаживали, что мое нахождение при них могло им помешать, однако же уладили, и ничто теперь не препятствовало, говоря громкими словами, моему воссоединению с ними.

Но, увы, недолго длилась моя радость. Выяснилось, что от бабушки меня забрали только для того, чтобы определить в гимназию. Не хочу хвалиться, но тяга к знаниям, вкупе с уже упомянутой любовью к чтению, была во мне с младых ногтей сильна. Я был любознательным ребенком и мечтал учиться, да не в том затрапезном училище, где преподавал мой отец и где я мог получить только азы, а именно в гимназии. Вроде бы мечта начинала сбываться, и мне бы прийти от этого в восторг, но… Но гимназическая жизнь означала очередное расставание с матерью и отцом: меня помещали на казенное содержание в благородный пансион.

Отец считал это величайшим благом и гордился тем, что ему удалось этого добиться. Он твердил мне:

– Знал бы ты, сколько порогов я оббил, какие дома и какие присутствия я посещал, чтобы пристроить тебя на казеннокоштное место! Думаешь, мало было желающих? Хо-хо! Уйма! Но я всех обставил! Потому как сумел внушить начальству, что учительскому сыну как никому нужно образовываться! Ей-богу! Я стольких выучил! Неужели не заслужил, чтобы и моего сына выучили! Вот и получил заслуженное! Видишь, как родитель о тебе заботится. Ну же, благодари!