Полная версия

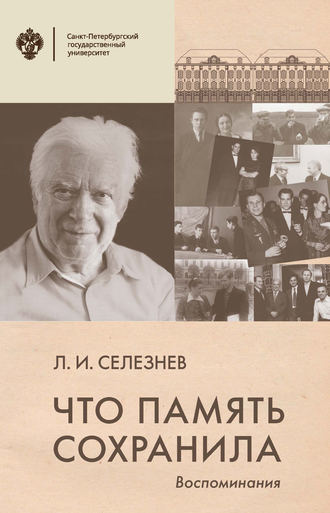

Что память сохранила. Воспоминания

Леонид Селезнев

Что память сохранила: воспоминания

© Санкт-Петербургский государственный университет, 2019

© Л. И. Селезнев, 2019

© В. Я. Фетисов, предисловие, 2019

Слово об авторе

Воспоминания зрелой личности о прожитой жизни редко оставляют читателя равнодушным – предлагаемые вашему вниманию мемуары подтверждают это негласное правило. Судьба автора данной книги была сопряжена со многими знаменательными событиями прошлого России. Диапазон воспоминаний весьма широк – от рассказа о семейных и дружеских отношениях до освещения отдельных сторон взаимодействия таких стран, как СССР, Индия и Китай. В книге масса малоизвестных или совсем не известных широкой аудитории фактов, касающихся, например, конфликта между Китаем и Индией в начале 60-х годов прошлого века, судьбы генерала Пядышева – организатора обороны Ленинграда на Лужском рубеже, работы советского посольства в Индии.

Несомненный интерес представляют страницы книги, связанные с Санкт-Петербургским (Ленинградским) государственным университетом. В нем Л. И. Селезнев после дипломатической службы в Индии проработал более полувека доцентом, профессором, заведующим кафедрой, проректором по учебной работе. Значительная часть его научной и педагогической деятельности прошла в Институте повышения квалификации преподавателей общественных наук (ИПК) при университете. К сожалению, память об ИПК постепенно «увядает». Между тем этот Институт многое сделал для повышения квалификации преподавателей вузов России, союзных республик, а потом и ближнего зарубежья. В ИПК преподавали лучшие профессора ленинградских вузов, царила творческая атмосфера, диалоговая форма общения, уважительное отношение к слушателям, о чем многие из них ностальгируют до сих пор. Немалая заслуга в создании делового и доброжелательного климата в ИПК принадлежит Л. И. Селезневу. После закрытия Института повышения квалификации в 2008 г. Леонид Иванович преподавал на факультете социологии. Л. И. Селезневу заслуженно присвоено звание почетного профессора СПбГУ.

Представленная книга не является зеркальным отражением событий прошлого. В ней высвечивается яркая индивидуальность автора.

Мое знакомство с Л. И. Селезневым произошло в далеком 1966 г., когда я, проработав три года в Инженерно-экономическом институте, поступил в аспирантуру философского факультета. Хорошо помню первое впечатление о Леониде Ивановиче – его поразительную непохожесть на всех остальных профессоров. Позже, когда я работал непосредственно под руководством Л. И. Селезнева в течение тридцати лет в ИПК, в моем сознании произошло невольное «расщепление» этой самой «непохожести», своеобразия, на «составляющие компоненты». Взятые сами по себе в отдельности они как будто просты, но, органично слитые в единое целое, представляют то, что с полным основанием можно назвать индивидуальностью. Отмечу некоторые из них.

Прежде всего это естественность в поведении и отношениях с людьми. Вспоминается изречение древнекитайского мудреца Лао Цзы: «Человек, стоящий на цыпочках, долго не выстоит». Леонид Иванович никогда не вставал на эти самые «цыпочки», не пытался изображать из себя высокопоставленного чиновника. Всегда и везде, во всех ситуациях он оставался самим собой, что значительно отличало его от других.

Широчайшие и разнообразные знания, приобретенные в том числе и в результате дипломатического образования, дипломатической службы за границей, не были в нем атомизированы и раздроблены. Они были скреплены серьезной основательностью, фундаментальностью, крепким стержнем, противостоящими модным «ветрам и течениям». В этом отношении показательно содержание книги «Гражданское общество и государство: зарубежные модели политических систем». Книга была написана Леонидом Ивановичем, когда он был заведующим кафедрой в ИПК, а в дальнейшем, в 2014 г., он ее дополнил и переработал – уже как преподаватель факультета социологии СПбГУ.

Важная черта Леонида Ивановича – четкая определенность в оценке поведения людей и происходящих событий. Ему было чуждо постмодернистское мнение о «равноценности всех социальных состояний». Читатель найдет в данной книге немало метких характеристик ряда руководителей и профессоров университета того времени. Эти его суждения распространялись и на более широкий круг людей, справедливость оценок поведения которых в дальнейшем подтвердило время.

Мы живем в сложную эпоху неопределенности и рисков, отсутствия социальных перспектив, что оборачивается крайне низкой оценкой ценностей жизни, неуверенностью человека во всем… Леонид Иванович, как мне представляется, принадлежал к тем редким людям, которые при всех социальных катаклизмах сумели понять суть происходящего и выработать по отношению к нему собственное мнение. Эта особенность Леонида Ивановича привлекала к нему многих ученых и просто окружающих его людей, в том числе и слушателей ИПК, которые и после ликвидации Института постоянно стремились к общению с ним.

Л. И. Селезнев обладал исключительными качествами истинного ленинградца-петербуржца: сдержанностью в проявлении своих чувств, глубокой внутренней культурой, уважением к людям, избирательным отношением к ним, проникнутым чувством объективной доброжелательности… Пережитое не могло не отразиться в его сознании. Как-то мимоходом Леонид Иванович сказал: «Я ничего не боюсь, ибо страшнее блокады Ленинграда ничего нет».

«Эпоху не выбирают», – написал известный поэт, и с ним нельзя не согласиться. Однако в каждую эпоху, как известно, люди ведут себя по-разному. Совместная работа с автором книги и его воспоминания убеждают нас: в любое время необходимо оставаться честным и порядочным человеком. Именно таким был и навсегда останется Леонид Иванович Селезнев в памяти всех, кому довелось с ним встречаться, общаться, работать.

В. Я. Фетисов, д-р философских наук, профессор факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университетаТруднее всего начать, особенно когда намерен что-то завершить. Так и я долго ходил вокруг да около, но вот выбрал «безвозвратный» день и заставил себя сесть за стол и писать. В этом проявилась и большая ответственность перед историей: в течение восьми десятилетий мне довелось быть свидетелем событий, о которых многие не знают или имеют о них неправильные представления. Например, в 2015 году достаточно широко отмечался 70-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне, современником которой я был в Ленинграде. Обратил внимание на то, что нигде не упоминалось имя одного из героев войны, генерала К. П. Пядышева, командующего Лужским оборонительным рубежом. Отмечался праздник и в Луге, а вот о командующем обороной скромно умолчали. Мне довелось знать Константина Павловича до войны и случайно услышать о его несправедливом конце в августе первого года войны. Память об этом замечательном советском командующем вызвала желание предать огласке то, что с ним случилось, поскольку кроме меня об этом вряд ли кто знает.

Но начнем строго в хронологическом порядке.

Предки и родственники

Мне повезло с самого начала: я родился в великой стране – Советском Союзе, в великом городе – Ленинграде, 14 декабря 1931 года, в родильном доме на Петроградской стороне (Малый проспект, дом 13–15). Позже родители говорили мне, что из роддома меня везли по Малому домой (ул. Ленина, дом 7) на конных санках: тогда, в зимних условиях, это был весьма распространенный вид транспорта.

Теперь – о родителях. Моя мать Наталия Ивановна Долгова (родилась в 1902 году) была смешанного происхождения: наполовину русская, наполовину эстонка. Муж младшей сестры матери Елены (1912 года рождения) Семен рассказывал мне, что отец матери Иван Степанович, вероятно, принадлежал к весьма зажиточной семье, имевшей свой дом в центре Таллина, на ул. Тыннесмяги. Дед, будучи студентом, познакомился с эстонской девушкой Лено Паульберг, служанкой в отчем доме, и влюбился в нее. Его родители были недовольны случившимся, и дед был вынужден покинуть родительский дом и уехать с возлюбленной в деревню около Рапла. Там, в деревне Раюша, и родилась их первая дочь Наташа. Брак по любви оказался плодовитым, всего у деда с бабушкой родилось шесть детей: три девочки (Наташа, Люба, Лена) и три мальчика (Владимир, Петр, Иван).

Когда именно семья Долговых переехала в Россию точно не известно, но по рассказам матери и тетушек, их детство прошло в уездном городке Весьегонск, на реке Молога, на самом севере современной Тверской области, где дедушка заведовал нефтехранилищем («Мазутом»), а бабушка крестьянствовала (у нее всегда была корова). В Весьегонске оказался и мой будущий отец Иван Федорович Селезнев. Он был не совсем местный – родился тоже за границей, в Финляндии, входившей тогда в состав Российской империи, – в Свеаборге, ныне Суоменлинна, островном форпосте Хельсинки, где в то время артиллеристом служил его отец Федор Егорович. Он был женат на местной белошвейке Ирине Дворецкой.

И все же в Весьегонске Ваня не был полностью чужим. В селе Мороцком, недалеко от Весьегонска, поколениями обитали знаменитые мороцкие плотники, специализировавшиеся на строительстве домов. К их артели и принадлежал его отец Федор.

Вероятно, в то беспокойное время Федор Егорович отправил молодую жену с сыном поближе к родственникам. Ваня рос без отца, с матерью, перебивавшейся случайными заработками. Ему пришлось работать с ранних лет – он был посыльным при аптеке, разносил лекарства. Говорил, что учился в школе два года. Считаю, именно по этой причине отличался превосходным, красивым и разборчивым почерком. Отец удивлял меня точностью ссылок на работы B. И. Ленина (дома имелось третье издание его сочинений), на том, где они были помещены, и страницы. Отец гордился тем, что был коммунистом «ленинского призыва», то есть вступил в партию в 1924 году. Истины марксизма-ленинизма были для него непререкаемыми.

Мама была беспартийной, но гордилась тем, что окончила Московский университет, где училась на химическом факультете. Ее учителями были крупнейшие ученые – C. И. Вавилов и Н. Д. Зелинский. Мама с удовольствием вспоминала, как катала по двору университета детскую коляску с ребенком Сергея Вавилова, что два великих ученых звали ее ласково Наташенькой. В этом не было ничего удивительного: студентка была настоящей русской красавицей, с великолепной косой толщиной в руку, которая ниспадала до колен. Мама отрезала косу только блокадной зимой 1941–1942 гг.: нечем было мыть голову.

Мои родители – Иван Федорович и Наталья Ивановна Долговы, 1927 г.

Из классических образцов мама больше всего напоминала Сикстинскую Мадонну Рафаэля. Она казалась несостоявшейся барыней: знала французский (у нее были две французские книги в старинных переплетах, которые она читала мне вслух) и восхищалась красотой французского языка. Обращаясь ко мне, она говорила: «Леня, пожалуйста, выучи французский». Но я выучил английский, о чем нисколько не жалею. Мама носила корсет из китового уса, который ее стройнил.

Высшее образование тогда тоже было в редкость: мама была авторитетом среди родных и знакомых. Особенно это проявилось во время войны, в бомбоубежище, когда мама была вынуждена вмешиваться в разговоры, пресекая панику: ее слушались и соглашались с ней. Я не помню случая, когда женщины ослушались бы ее. У нее на столике стояла фотография Н. Д. Зелинского (в его неизменной черной плоской шапочке) с надписью «Дорогой Наташеньке». До войны мама много гуляла со мной, чаще всего – в саду имени Дзержинского (теперь это Лопухинский сад в конце Каменноостровского проспекта). Обычно мама садилась и читала книгу, а я бросал камни в Невку и смотрел, как туда-сюда по реке проходили буксиры «Некрасов» и «Камил де Мулен».

Тетушки были очень разные. Средняя, Люба, в середине 30-х носила юнгштурмовскую форму с портупеей и пела частушки: «Чушки-вьюшки-перевьюшки, Чан Кайши сидел на пушке, а мы ему по макушке – бац, бац, бац!» В годы блокады мы с Любой составляли «тандем» по распилке дров, походам по магазинам за пайком. Младшая Лёля (Елена) была стройной, веселой, остроумной, компанейской, не случайно она рано вышла замуж и с детьми уехала в начале войны в Чебоксары на Волгу. Ее муж Семен Наумович Судат был рабочим-электромонтажником на Балтийском заводе. Мы с Лёлей ходили на Васильевский остров встречать его на набережной. От тех встреч в памяти остались блестки на воде – от фонарей, тянувшихся по набережной.

Мы сдружились с Семеном. Он воплощал в себе лучшие черты квалифицированного рабочего, любил футбол, хорошо зарабатывал. Был награжден орденом Ленина, другими орденами и медалями. Во время блокады, когда нам досталась плитка хорошего столярного клея, мама вспомнила Семена, сказала, что надо бы проведать его и написать Лёле. Из плитки сварили кисель, который в котелке тетя Люба вызвалась отнести Семену в стационар на Балтийском заводе. Идти надо было километров восемь в оба конца. Тётя Люба сказала, что дойдет.

Потом, после войны, Семен говорил, что визит Любы с котелком киселя из столярного клея спас ему жизнь. В дни блокады были и другие чудеса, на самом деле означавшие самый настоящий блокадный подвиг.

Васкелово

Мы жили в типичном ленинградском доходном доме, в коммунальной квартире № 7 (в доме № 15 по улице Ленина). Но наиболее яркие впечатления детства оставили у меня выезды на дачу. Отец считал их нужными, и ни одного лета мы не провели в городе. Конечно, впечатлений от жизни летом на даче было в разы больше, чем от жизни в городской квартире. Не знаю, кто «сосватал» отцу Васкелово, но его действительно не могли не привлечь тишь Лемболовских озер (отец был заядлый рыбак), безлюдье нетронутой природы (тогда Васкелово входило в пограничную зону, а к пограничной службе отец имел отношение), красота здешних мест.

Выезжали на лето в Васкелово с начала 30-х. Кстати, мои первые воспоминания относятся к эпизоду, который произошел в Гарболово (вблизи Васкелово). Мы с братом были дома, родители куда-то ушли. Вдруг в дом вошел странный человек – он размахивал руками и что-то мычал. Мы с братом наблюдали за ним из-под стола на веранде, куда успели спрятаться. Видимо, это был немой, который хотел узнать, как пройти куда-то. Мне тогда было полтора года, и весь этот эпизод стал первым потрясением, врезавшимся в память.

Второй эпизод относится к городским будням, когда приехала бабушка Лено, она привезла гофрированный бидончик с солеными рыжиками в подарок отцу, я видел ее в первый и последний раз и хорошо запомнил. По-русски она говорила плохо. Мне еще не было двух лет, то есть это было осенью 1933 года.

Братья-«авиаторы» Владимир (слева) и я, 1935 г.

В Васкелово мы жили в двух местах: сначала у Аннушки, напротив комендатуры, а позже, после 1938 года, на хуторе у Хемиляйнена. Аннушка была финкой. Ее интересным свойством было то, что иногда она внезапно исчезала, и мы знали куда – к родственникам в Финляндию. В таких случаях мы были обречены на обет молчания, а на маму ложились дополнительные обязанности ухода за крестьянским хозяйством, в частности за коровой и овцами. Мама все это умела. Походы Аннушки «туда» не были односторонними: «оттуда» приходил брат Аннушки, которого никто не видел, он выбирал время, когда мы еще не приехали на дачу или уже уехали (весной, осенью).

Где-то рядом жила семья майора Захарова, которая запомнилась тем, что их сын – примерно нашего возраста – однажды буквально «накрыл» лопатой лису, которая повадилась в аннушкин погреб: мы все ему завидовали. Погреб был интересным местом, там было всегда холодно, потому что зимой туда завозили лед с озера, посыпали его опилками и создавали летний холодильник, где хранились молоко и прочие продукты. А еще запомнился случай, когда петуху отрубили голову: он замахал крыльями и уселся на нижнюю ветку сосны, стоявшей во дворе, потом как-то сник, перевернулся вниз шеей, с которой капала кровь, ослабил хватку и камнем упал на траву.

Переезд на хутор Хемиляйнен был связан с драматическими событиями. В ночь на 1 мая 1938 года белофинны вырезали 8-ю заставу на Приморском шоссе. Отец рассказывал, что финны вырезали всех женщин и детей и написали кровью на заборе: «Да здравствует 1 Мая!» В результате все проживающие вдоль границы финны были переселены в другие места Ленинградской области.

Помню, как весной (очевидно, в мае 1938 г.) отца послали в командировку «на границу», он взял меня, и машина остановилась на шоссе, чуть дальше кирхи, стоявшей на территории 6-й комендатуры, то есть чуть повыше моста между Средним и Нижним Лемболовскими озерами. Мне показали, как по поверхности озер плывут какие-то холмики. Взрослые рассказали, что перед отъездом с насиженных мест финны утопили свой скот и теперь он всплыл на поверхность.

В те же дни к нам в квартиру на Ленина пришла Аннушка, принесла бидончик с молоком и сказала, что ее переселили под Всеволожск, что ехать к нам очень неудобно и потому она не будет приезжать. Оставила свой адрес и уехала. Больше мы Аннушку не видели.

Уже по весне мы переехали на хутор Хемиляйнен на берегу Лемболовского озера, в стороне от комендатуры. 6-я комендатура была кавалерийской, и нас, естественно, тянуло туда. Пограничники были заметно старше нас, и очень спокойно и неторопливо объясняли нам, как наводить на цель бинокль или разбирать-собирать винтовку. Однажды, отец сказал, что в пограничники призывают вместе с лошадьми. Для нас с братом всегда было интересно смотреть, как проходили «джигитовки»: на специально выбранном плацу устанавливались столбики, в них втыкались ветки – побеги ивняка, и солдаты на всем скаку ловко срубали их шашками, промахов почти не было.

Хутор Хемиляйнен представлял собой странное зрелище: метрах в 10–15 от булыжного шоссе, что шло над Лемболовским озером, стоял обыкновенный сельский дом с колодцем рядом. Между домом и шоссе возвышалась двускатная крыша, опиравшаяся прямо о землю (стен не было). Крыша укрывала все хозяйство. Видно, там содержался скот, были заметны и прочие остатки деятельности владельца.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.