Полная версия

Есть такая профессия

Призыв добровольцев

Только судьба скоро развела их: Иван попал на польский фронт, Павел остался на юге. Встретиться они должны были много лет спустя, на еще более страшной войне, когда его 350 стрелковая дивизия пришла на помощь легендарной Панфиловской дивизии, защищавшей Москву. Так хотелось обнять старого друга. Но…не случилось – за 25 дней до этого генерал-майор Иван Васильевич Панфилов погиб под Волоколамском.

1-й Советский (Самарский) полк на марше

Самарский полк находился в самом центре сражений. В боях с подготовленными и хорошо оснащенными войсками атамана Дутова и адмирала Колчака красноармейцы ежедневно теряли десятки своих товарищей. Но еще больше, чем в людских ресурсах молодая Красная армия испытывала дефицит командных кадров.

Бывшие унтер-офицеры и солдаты царской армии, имеющие военную подготовку, были поистине золотым резервом подготовки младшего и среднего комсостава, так называемых «краскомов». Уже через несколько месяцев Павел был направлен на подготовку в Саратовские пехотно-пулеметные курсы, которые были созданы 7 августа 1918 года Приказом Саратовского Губернского комиссариата.

Саратовские пехотно-пулеметные курсы составляли батальон, в который входили пехотное, пулемётное и телефонно-телеграфное отделения. Первое состояло из трёх рот, остальные имели по одной роте. В свою очередь роты делились на классные отделения (взвода). Все штатные должности, за исключением нескольких преподавательских и одной командной, занимали бывшие офицеры. Среди них значились 2 бывших генерала царской армии, добровольно перешедших на сторону Советской власти.

2 января 1919 г. на курсах состоялся первый выпуск в количестве 38 человек. Среди первых выпускников был и Павел Васильевич Шувалов. Учиться ему было легко и интересно: сказывались и достаточно хорошее для того времени образование и привычка к воинской дисциплине. Как один из лучших выпускников, он был оставлен на курсах для дальнейшего прохождения службы, получив звание «командир РККА». Саратовские пехотно-пулеметные курсы были не только учебной, но и боевой частью. Их воспитанников направляли на самые сложные участки боев.

Уже через месяц после назначения командиром курсантского взвода Павел Васильевич Шувалов вместе со всем личным составом курсов был направлен на Уральский фронт для подавления мятежа пехотной Николаевской дивизии.

Для молодого командира Павла Васильевича Шувалова участие в подавлении мятежа было тяжелым испытанием: Николаевская дивизия была его родной дивизией, с бойцами которой он неоднократно участвовал в боях, но долг перед Советской властью был выше. Правда, теперь в дивизии был другой комдив – «военспец» бывший офицер поручик Дементьев, сменивший на этом посту отправленного в академию В. И. Чапаева.

Мятеж возник в самый ответственный момент, когда 25 Чапаевская дивизия готовилась к штурму Уральска, захваченного белоказаками.

В ночь на 16 января 1919 г. бойцы 3-й роты 1-го батальона Покровско-Туркестанского полка, не найдя свободных квартир в селе, занятом полком накануне, направились, недовольные, во главе с ротным и батальонным командирами к дому командира полка Волкова. Тот решительно осадил «бузотеров», построил роту и собрался было вести ее на места постоя, как неожиданным выстрелом был убит.

Утром стало ясно: этого преступления им никто не простит и кара будет жестокая. 1-й батальон взбунтовался, выдвинул обвинения против комиссаров и коммунистов и отказался участвовать в наступлении. Раздались возмущенные выкрики вроде такого: «Они в штабах сидят в валенках да накладывают на наши семьи контрибуции, а мы будем воевать?!» Началась расправа: убили комиссара Царева, а остальных коммунистов раздели, разули и два часа продержали на 20-градусном морозе.

Восставших поддержал весь полк, потом присоединились Малоузенский, Новоузенский, Куриловский и Мусульманский полки. На стихийно возникшем митинге был выдвинут лозунг «Мы за Советскую власть, за Ленина и Троцкого, но без комиссаров и коммунистов».

На самом же деле причина была в другом. Покровско-Туркестанский, Малоузенский, Новоузенский, Мусульманский и Куриловский полки были сформированы еще в ходе весенне-летних боев 1918 г. по территориальному принципу на добровольных началах или путем случайных местных, самодеятельных, мобилизаций. Полки эти отличались редкой однородностью и состояли в основном из односельчан – «все друг другу брат, кум, сват».

Недостаток боеприпасов, обмундирования, продовольствия и медикаментов уже давно стал поводом для конфликтов между штабом и боевыми частями. Если взрывоопасность ситуации как-то и сглаживалась, то только связями красноармейцев с родными местами, которые были «под боком». Из дома бойцы получали продукты, зимнюю одежду и обувь. Естественно, покидать родные места красноармейцы не желали и, когда пришел приказ об отправке Покровско-Туркестанского полка в Туркестан для борьбы с басмачами, это вызвало у воинов полка жесткий протест.

Для ликвидации мятежа командование армии направило члена ВЦИК и РВС Г. Д. Линдова. Вечером 16 января он прибыл в штаб Николаевской дивизии в Озинки, ехать в Куриловский полк отказался, сославшись на то, что «все коммунисты там арестованы», и потребовал приезда представителей бунтарей к себе. Не добившись своего, член РВС армии решил применить вооруженную силу. Общее командование карательными войсками было возложено на начдива-25 С. П. Захарова, который по согласованию с РВС 4-й армии сменил на командном посту Николаевской дивизии отстраненного А. А. Дементьева.

Карательные войска Захарова имели два бронепоезда при 20-ти пулеметах и 6-ти орудиях, 150 человек Балаковского отряда, 240 бойцов караульной мадьярской роты, 80 чекистов из Покровска, 300 красноармейцев Особого батальона и 200 кавалеристов, разбитых на «конные летучие десятки». Пулеметов – приблизительно 6–8. Кроме того, на платформы были поставлены два броневика с трехдюймовыми орудиями и один с двумя пулеметами. Наконец, было дано указание, подготовиться к боевому вылету, стоявшему в Шипово авиационному отряду. Но операция закончилась неудачно: команды бронепоездов отказались участвовать в подавлении мятежа, летчики авиаотряда сослались на неисправность техники, а мадьяры избили своего командира и перешли на сторону восставших. В результате столкновения с восставшими погиб сам Линдов и пять человек его штаба.

26 января председатель Реввоенсовета Республики Л. Д. Троцкий срочно прибыл в Саратов.

Сигнал тревоги прозвучал на пехотно-пулеметных курсах в ночь на 27 января. Морозным утром колонна – 363 курсанта и командиры – по замерзшей Волге вышли к железнодорожной станции Покровск.

Позже к ним подошли 300 бойцов коммунистического рабочего отряда саратовских предприятий и отряд чекистов в 150 человек. Сводному отряду Особого назначения придавался бронепоезд и 4 трехдюймовых орудия. Общее командование возложили на председателя губернской ЧК Иванова.

После зажигательной речи Троцкого отряд выступил, поклявшись «умереть или разоружить восставшие полки».

В результате полного окружения, восставшие Куриловского полка, были полностью разгромлены, остальные полки вернулись на свои боевые позиции.

Все руководители и зачинщики мятежа были арестованы и расстреляны, Куриловский полк расформирован.

Из этих событий Павел Васильевич Шувалов извлек для себя самый главный для воина урок: внутренние враги для государства не менее опасны, чем внешние и должны уничтожаться так же жестоко.

В 1919 году, чтобы прокормить армию, большевики были вынуждены ввести в России продовольственную реквизицию, или, как ее стали называть в народе, продразверстку. А так как на большей части территории страны продолжала идти гражданская война, то основное бремя реквизиций легло на уже подконтрольные большевикам Симбирскую, Саратовскую и Самарскую губернии.

Однако вскоре продразверстка превратилась в обычное ограбление крестьян. У зажиточных крестьян зерно (в последствии – мясо, картофель и многие другие виды продовольствия) изымались на безвозмездной основе. У бедняков и середняков – на возмездной, т. е. платной. Впрочем, у денег перед хлебом есть один существенный недостаток: при отсутствии продовольствия, они теряли всякую ценность.

По словам местных жителей, вооруженные столичные пролетарии подчистую выгребли все крестьянские амбары. У крестьян отбирали не только хлеб, скотину, сено и солому, но даже кур.

Не такую советскую власть хотела видеть измученная большевиками деревня. Народ начал роптать. Людей возмущала и всеобщая воинская повинность, которую объявили большевики. У крестьянских семей, и без того ограбленных, отбирали главных кормильцев – мужиков.

Поволжские крестьяне, которые первыми поддержали новую власть, не были идейными противниками большевиков, они положительно воспринимали лозунги о мире и земле, но только эти лозунги все больше расходились с действительностью. Повальные выемки продотрядами семенного зерна в крестьянских хозяйствах приводили к тому, что нечего было сеять, многие бедняцкие семьи были обречены на гибель. Только в саратовской губернии урожай пшеницы сократился в семь раз. Крестьяне вели борьбу не с Советской властью, они вели борьбу за существование. И хотя возникающие бунты называли кулацкими, зачастую их поднимала доведенная до отчаяния крестьянская беднота. Вызванная сильным неурожаем 1918 года вспышка крестьянских волнений в Поволжье, подстрекаемых эсерами и местными богатеями, многочисленные мелкие банды дезертиров и крупные банды Антонова и Попова оказались серьезным испытанием для молодых уездных органов советской власти.

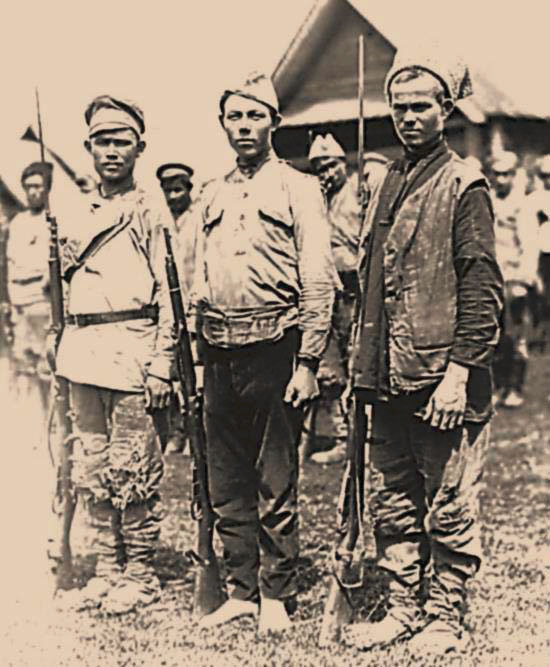

Мобилизация крестьян Поволжья на Южный фронт

Единственной силой, которая могла противостоять постоянно вспыхивающим бунтам и набирающим силы бандитскому движению, были рабочие батальоны и курсанты Саратовских курсов. И курсанты ценой жертв и лишений приобретали на практике бесценный опыт войны.

Саратовские курсы все более приобретали характер карательной части. Но Павел Васильевич Шувалов, попавший в самое пекло военных действий хорошо понимал: битва идет не на жизнь, а на смерть. Многочисленные враги никогда не примирятся с новой властью: либо революция победит, либо революция погибнет.

То тут, то там в Поволжье стали вспыхивать крестьянские бунты, переросшие в восстание крестьян, которое получило название «чапанка».

Восстание началось в марте 1919 года. Жители села Новодевичье Сенгилеевского уезда Симбирской губернии собрались на сход, на котором выступили против реквизиций, продразверстки и принудительной мобилизации на Восточный фронт. Несогласные с политикой правительства провозгласили свою политическую программу, главными требованиями которой стали прекращения реквизиций, разрешение свободной торговли, проведение свободных выборов в Советы и уничтожение «большевистской комиссарократии».

Вскоре восстание охватило Сызранский, Сенгилеевский, Корсунский уезды Симбирской губернии, Ставропольский и Мелекесский уезды Самарской губернии. Вооруженные вилами, топорами, палками, берданками и «трехлинейками» чапаны захватили значительную часть Сенгилеевского, Мелекесского, Сызранского уездов. В захваченных селах чапаны разгоняли комитеты бедноты, а из местных Советов прогоняли коммунистов. 7 марта повстанцами был занят Ставрополь Волжский. Никакой пропагандой нельзя было остановить этих доведенных до отчаяния людей. В их рядах немедленно появились представители эсеров, кадетов, дезертиры и «вольные» казаки. Они стремились направить гнев и возмущение чапанов (от названия крестьянской верхней одежды), в первую очередь, против большевиков и избранных представителей власти. Выход был только один – подавить мятеж и подавить жестоко.

На подавление восстания губернский ревком снарядил Самарский рабочий полк, роту саратовских пехотно-пулеметных курсов и интернациональную роту мадьяр, вооруженных пушками и пулеметами.

Главный удар большевики направили против Ставрополя с целью обезглавить руководство повстанцев. Ставрополь окружили со всех сторон, и штурмом 14 марта красноармейцы овладели городом. После недолгого сопротивления неорганизованные мятежники стали разбегаться. Успешно были подавлены повстанческие гнезда и в других волостях.

18 марта 1919 года командующий армией Михаил Фрунзе сообщил Ленину о разгроме крестьянского восстания в Ставропольском, Самарском и ближайших уездах:

«При подавлении движения убито, пока по неполным сведениям, не менее 1000 человек. Кроме того, расстреляно 600 главарей и кулаков. Село Усинское, в котором восставшими сначала был истреблен наш отряд в 110 человек, сожжено совершенно».

Обстановка в Саратове становилась все более сложной. Продовольствия в городе не хватало, начинался голод. Павел Васильевич редко бывал дома: бои, бои, бои… Жена Галина Ивановна с двумя детьми крутилась, как могла. Немного выручал командирский паек Павла Васильевича.

Чапаны – участники крестьянского восстания

Да что это был за паек: 2 фунта хлеба (на всех), 250 грамм овощей и 30 грамм сахара. А денежного довольствия (800 рублей) едва хватало на неделю: фунт хлеба на рынке – 80 рублей, фунт мяса – 350. Иногда помогали астраханские родственники, но редко. Дорога от Астрахани до Саратова в условиях бандитского беспредела была очень сложной.

12 июля 1919 г. постановлением ВЦИК № 165 командные курсы за боевые заслуги на Южном фронте были награждены орденом Красного Знамени. Одновременно им были вручены Красное Знамя ВЦИК и Красное Знамя Московского Совета рабочих и крестьянских депутатов.

С 1920 г. в крестьянском движении Поволжья появляется новый элемент – мятежи в частях Красной Армии, и одним из самых известных среди них стал мятеж 9-й кавалерийской дивизии под командованием Александра Сапожкова.

Этот мятеж по своему характеру занимал особое место. Он не имел четко определенной цели, и его лозунги не были направлены против Советской власти как таковой. Сам Сапожков был активным участником Первой мировой войны, дослужился до звания подпоручика. После октябрьских событий перешел на сторону Советской власти, вернулся на родину в Новоузенский уезд Поволжья, где был избран председателем уездного ревкома и возглавил борьбу за установление новой власти.

По своей природе Сапожков был из «плавающих» революционеров, то есть без устойчивых убеждений. Сначала вступил в партию эсеров, потом разуверился в их взглядах и объявил себя большевиком, правда, в партийную ячейку не вошел. Возглавил формирование Новоузенской красноармейской бригады, которая одновременно с соседней николаевской бригадой под командованием В. И. Чапаева вошла в состав 4 армии.

В ходе боёв Сапожков зарекомендовал себя как талантливый командир. В апреле 1919 года дивизия Сапожкова была окружена в Уральске белоказаками под командованием генерала Толстова. Осада длилась 80 дней, после чего была снята 25-й стрелковой Чапаевской дивизией и Особой коммунистической бригадой. Героическая оборона прославила дивизию: три её полка были награждены Почётными революционными Красными Знаменами, ещё один полк и свыше 100 человек – орденами Красного Знамени.

Сапожков очень гордился телеграммой, полученной им в Уральске во время осады от т. Ленина, в которой вождь пролетариата благодарил его, Сапожкова, за проявленные мужество и стойкость и говорил, что Республика его подвига не забудет. Эту телеграмму Сапожков всегда носил с собой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.