Полная версия

Донецк – знакомство с городом. 7 донецких экскурсий

В 2011 году со дна Днепра у острова Хортица выловили клинок, похожий по размерам на саблю запорожца, но более старый – X век. Древнерусский меч украшен драгоценными камнями, богатая отделка хорошо сохранилась. Предполагают, что он мог принадлежать князю Святославу. Все эти экспонаты находятся в историческом музее острова Хортицы вместе с «лодкой – чайкой».

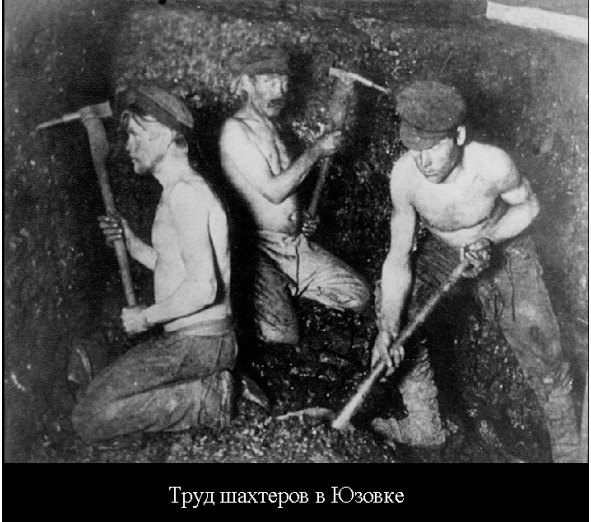

Промышленная история края начинается с 1820 года, когда близ поселения Александровка на правом берегу Кальмиуса нашли ценнейший энергетический материал того времени – уголь. В 1837 году об Александровке, как о перспективном месторождении, упоминал профессор парижской горной школы Ле-Плэ. Но ещё до этого местные жители добывали здесь уголь на небольших глубинах, отдавая треть землевладельцам помещикам Шидловским. Е. Шидловский обосновался здесь с 1779 года, получив в качестве ранговой дачи за верную службу солидный земельный надел в верховьях реки Кальмиус и основав здесь село Александровка. Первые шурфы пробивали не глубже 25 метров, добыча угля осуществлялась примитивным способом и была мала, разрабатывались только верхние пласты. Но уже в 1841 году на территории нашего города начала добывать уголь 1-я промышленная шахта. Ее построил новороссийский генерал – губернатор Михаил Семёнович Воронцов. Все работы проводил горный инженер А.В.Гурьев. Трудилось в ней 76 вольнонаемных рабочих. В сутки добывали 1400 пудов угля (в год 400—500 тыс. пудов). Чтобы расширить производство Воронцов арендовал у помещика Шидловского 15 тысяч десятин земли сроком на 30 лет (это тот надел земли, который тот получил в верховьях реки Кальмиус за верную службу в 1779 году; дес.=1,09 га). Масштабная добыча угля началась в 1842 году с открытием первого каменноугольного рудника, который назвали Александровским по имени волостного селения, которое здесь находилось. Три его шахты: Гурьевская, Михайловская и Елизаветинская были оснащены первыми в Донбассе паровыми подъемными машинами и располагали механическими мастерскими, в которых изготовлялись инструмент и оборудование, необходимое для ведения горных работ. Рудник был сооружен по всем правилам горной науки и имел широкую сеть выработок. На шахте трудилось уже 354 человека. Уголь рудника использовался в топках судов Черноморского флота, для отопления казенных зданий в Севастополе, Одессе и других портах. Брали уголь для своих предприятий и частные лица. Нужно отметить, что прежде чем основать рудник, губернатор М. Воронцов распорядился об отоплении углём казарм и всех общественных зданий в Одессе, Таганроге, Керчи и Севастополе (казармы Александровской батареи). С каждого пуда граф получал 4 копейки, из которых две уходили на поддержание производства, 2 коп. – составляли бы чистую прибыль, если бы не надо было платить за аренду Шидловским. Александровский уголь имел высокую теплотворность – 6602 калории и был пригоден для коксования. Рудник был самым крупным на юге России и добывал 1,5 миллиона пудов угля в год. Чистые и мощные (до 7 футов) угольные пласты привлекали многих предпринимателей. Князь и граф Михаил Воронцов не занимался сам производством и ожидаемого успеха от предприятия не получил. Царь назначил его наместником на Кавказе, и он продал своё право на аренду рудника в 1849 году купцу армянину Христофору Иванову. Тем не менее, на окончательное строительство Воронцовского дворца в Крыму могли пойти и деньги, вырученные от продажи угля, так что свою некоторую пользу от шахт князь получил. Заслуги М. Воронцова в разработке и продвижении угля на рынки России несомненны, он пионер в использовании антрацита. Выдающийся государственный деятель много сделал для развития донецкого края.

М.С.Воронцов: зная о нечестности чиновников и что пошлина, которая поступает в казну не всегда доходит до назначения, предпочитал её не платить. Он беспошлинно перевозил товары из Одессы на Кавказ. Адъютанту при этом говорил: «Когда дьявол по своему недоброжелательностью к человечеству создал таможню для взимания пошлин, Бог по своей доброте придумал контрабанду».

В ноябре 1872 года срок 30-летней аренды рудника закончился, шахты рудника перешли к Джону Юзу (приобрёл у наследников князя Ливена). Во многих местах население самостоятельно обеспечивало себя «горючим камнем» копая небольшие шахты и забирая уголь, близко лежащий к поверхности, добывая до 500 пудов угля в месяц. Угольные пласты часто выходили к самой поверхности, это было большой удачей для жителей, проживающих на территории будущего города. Уголь в таком случае добывали на глубине выше уровня грунтовых вод, небольшая глубина позволяла вести разработки топлива без крепи выработок.

С развитием промышленной добычи угля его разработки приобретают четко организованный характер. Месторождения Кальмиусской группы имели репутацию самых перспективных в регионе. Донбасс в период стремительного развития промышленности в империи стал ведущим регионом по производству угля. Времена, когда уголь завозили из-за границы, миновали.

По данным переписи 1859 года в населённых пунктах, которые позже вошли в территорию города Донецка, проживало в то время 2279 человек.

Свои угольные залежи дворянин Шидловский продал в конце 1851 года вместе с имением князю Павлу Ливену. Появление металлургического завода произвело настоящий прорыв в угледобыче, так как это вызвало потребность в больших количествах угля. Джон Хьюз, взявшись за строительство завода, на первых порах занимался добычей и продажей угля. После пуска завода он не забывал вместе с обеспечением завода чёрным топливом, заниматься ещё и угольным бизнесом. В 1871 году Юз (Хьюз) заключил договор с князем Ливеном на общий срок в 90 лет, по которому стал добывать уголь на землях Ливена. Князь получал процент от каждой добытой тонны угля на его земле (0,5 коп. с пуда). Юз приобретал рядом находившиеся земли и арендовал угольные месторождения у соседних помещиков – Лариной и Смолянинова, после смерти Ливена приобрёл его земли у наследников. После десяти лет работы метзавод Юза потреблял ежегодно уже 10 млн. пудов угля. Со строительством железных дорог донецкий уголь получил выход к морю через Ростов (от Горловки), позже 2-й выход напрямую к Мариуполю. Железные дороги были главным потребителем рельс, производимых заводом Юза, металлургический завод был основным потребителем угля юзовских шахт.

Наш край ждал большого промышленного рывка ввиду наличия в своих недрах так необходимого промышленности угля. Д.И.Менделеев, побывавший в Донбассе в 1888 году с целью оценки перспектив развития региона, тогда писал: «И нет куска земли, в которую вдунуть дыхание промышленной жизни было бы легче, чем в земли, столь богато одарённые спрятанным в них углём, как донецкие».

После голода 1891 года многие обезземеленные крестьяне устремились в Донбасс на заработки. Тогда почти всю чернозёмную полосу настигла засуха, неурожай. Они были согласны, чтобы их приняли на любую работу. Шли к Юзу наниматься также и женщины, подростки. На переломе XIX – XX столетий в Юзовке и её окрестностях 30 углепромышленников имели свои шахты, некоторые из них давали до 2 млн. пудов угля в год. При рудниках строились коксовые батареи. Только акционерное общество Прохоровских каменноугольных копей имело 132 коксовых батареи производительностью 6 млн. пудов кокса в год.

Сейчас на месте Александровки находится Партизанский проспект. Это Киевский район города. Первое письменное свидетельство об этом месте – это грамота на владение Александровкой, которую пожаловали поручику Евдокиму Шидловскому. Выходец из казацкой старшины Е. С. Шидловский вместе с селением получил и дворянское звание. Живущие здесь издавна сечевики—запорожцы со своими семействами и наймитами помогли Шидловскому обосноваться. К концу 1778 года на земле, отданной Шидловскому, насчитывалось официально, проживающих там 14 мужчин и 9 женщин. За эту помощь Шидловский освободил казаков на 12 лет от налогов. В 1794 году здесь уже стояла Александро—Свирская церковь, построенная на средства Е. Шидловского. Это первая церковь на территории Донецка, при ней с 1861 года появилась церковно-приходская школа, также первая школа на территории города Донецка. Название слобода и церковь получили по имени старшего сына Евдокима Шидловского.

Известно, что в 1913 году храм был уже каменным, и при нём уже было две школы: земская с ремесленным классом и церковно-приходская.

Справка: Евдоким Степанович Шидловский (1743 – 1808) происходил из польского шляхетного рода. Его предки служили русским царям, сам Евдоким, отличившись в боях, с военной службы вышел в отставку в чине поручика.

До возникновения заводского посёлка, названного в начале 20-го века – местечком «Юзовка», на месте нашего города существовало 8 поселений, лишь в волостном селе Александровка (позже село потеряло этот статус) в конце 18-го века проживало около тысячи человек. Село Александровка находилось на расстоянии двух км от нынешнего здания Киевского райисполкома города Донецка. На месте будущего города возникли шахты, где добывали уголь местные помещики Рутченки, Карпов, Рыков, Ливены, Ларина. В начале XX-го века здесь находилось 10 шахт, не считая шахт левого берега Кальмиуса и мелких шахт, где кустарным способом добывали уголь местные жители. Местные жители ещё не совсем понимали значение угля для промышленности, и процесс поиска и добычи угля на местах проживания продолжался. Сначала главными поселениями будущего города являлись Александровка и Мандрыкино, позднее к ним добавились Григорьевка, Евдокиевка и Алексеевка, с развитием завода и шахт определяющим жизнь на прикальмиусской территории стал поселок при заводе. Население здесь с незапамятных времён использовало уголь для своих хозяйственных нужд, а некоторые

виды оружия запорожских казаков, как доказали учёные, изготовлены из донецкого металла. Поэтому не случайно металлургическую базу создали в таком месте. Селение Александровка к началу промышленного бума относилось к Бахмутскому уезду Екатеринославской губернии. Рождение металлургического завода также произошло в Александровской волости Бахмутского уезда.

Позже Александровка входила в состав Григорьевской волости (Ленинский район Донецка). В черту города Сталино Александровка вошла только в 1926 году. Река Кальмиус являлась границей между Екатеринославской губернией и областью земли Войска Донского, куда входят нынешние три восточных городских района города. Юзовка была пограничным посадом Екатеринославской губернии.

В Донбасс пришла большая промышленность

«То над степью пустой загорелась мне Америки новой звезда» А Блок.

Блистательный князь и граф М.С.Воронцов, губернатор Новороссийского края, в XIX-м веке отверг предложение переселить в край английских ссыльных каторжан и негров из британских колоний. Переселены были в наш край лишь сербы, молдаване, греки, немцы и евреи.

Большой герб Донецка утвержден сессией городского совета в 1995 г. На гербе города Донецка в центре расположен молот. Это говорит о значении труда в рабочем городе. Дончане гордились своими трудовыми достижениями. Успехи шахтёров и металлургов из Донецка часто звучали на всю страну Советов.

Большой герб Донецка

Донецк шахтёрский

Об одном только Стрельченко, бригадире шахтёров, дважды Герое Социалистического Труда, которому при жизни поставили на его родине бронзовый бюст, было написано в СМИ сотни материалов. В Донецкой области находятся 500 Героев Труда, из них 5 награждены этим званием дважды и большинство из них шахтёры. Для населения Донецка были близки и понятны слова: «коногонка, тормозок, коза, обушок, плитовой, забойщик, забутить, пустить орла, карета, посадчик, штрек, лава, клеть». С 1947 года труд шахтёров получил всенародное признание в стране Советов – был учреждён праздник День шахтёра, который стали праздновать в последнее воскресенье августа. Одновременно в СССР была учреждена медаль «За восстановление шахт Донбасса». Вместе с этим по приказу министра углепрома А.Ф.Засядько №272 шахтёры получили ряд льгот: полную оплату больничных листов, высокие пенсии, ежегодное вознаграждение за выслугу лет, жильё с символичной оплатой коммунальных услуг. Зарплату государство установило для рабочих на подземных работах в размере не меньше двойного заработка работника промышленности. И горняцкий город откликнулся трудовыми свершениями. В далёком 1964 году на весь мир прозвучали вести из шахты «Октябрьской», где установили рекорд: добыли за 31 рабочий день из одной лавы более 122 тыс. тонн угля, превышая производительность работы нового комбайна в 12 раз. На следующий год шахтёрский город Донецк выдал новый рекорд: в январе проходчики шахты им. Абакумова за месяц прошли 1152,6 метров откаточного штрека (бригада И. Зинченко). Соответственно рекордам в 1970 году в «нарядной» шахты «Бутовка» (Макеевская шахта, рядом с Донецком) Владимир Высоцкий исполнил песню «Чёрное золото», прозвучавшую как шахтёрский гимн. В 1971 году на шахте «Трудовская» под руководством Героя СоцТруда Ивана Стрельченко за 31 рабочий день добыли из одной лавы уже 170 тысяч 230 тонн угля. В 1972 году коллектив шахты имени «Социалистического Донбасса» достиг суточной нагрузки добычи угля на лаву – 1000 тонн. Позже здесь достигли уровня добычи – 1500 тонн угля. На шахте «Трудовская» в 1980 году на участке, руководимым дважды Героем Иваном Стрельченко, бригада Анатолия Полищука выдала за год из одной лавы 1 млн. тонн угля. На следующий год бригада повторила рекорд. Примечательно, что перед установлением рекорда администрация шахты собирала жён шахтёров и просила содействовать рекорду: создать горнякам комфортный отдых и настроение в домашней обстановке. В шахте было работать престижно в отношении зарплаты. Даже зарплата рядового «плитового» или слесаря, не сравнивая с зарплатой рабочих забоя и проходчиков, была выше, чем у многих инженеров страны Советов. Разъезжая по Советскому Союзу, шахтёры Донбасса гордо заявляли, что они шахтёры и бедными или скупыми себя не показывали. В некоторые бригады на шахтах невозможно было устроиться, работали там успешно, заработки были высокими. В те годы в пересчёте на доллары, по курсу, заработок передовика – забойщика мог достигать более тыс. долларов при низких ценах на жильё и продукты. Состав в таких шахтёрских подразделениях практически не менялся. Сюда брали на работу только своих ближайших родственников, по большому блату или назначенных начальством. В 1970 году – в черте города находилось около 40 шахт. Рабочая смена шахтёра составляла 6 часов при пяти рабочих днях. Для питания шахтёров были открыты столовые при предприятиях, где питались перед сменой и брали еду с собой («тормозок»). У многих передовых шахтёров были в собственности машины, мотоциклы, холодильники, мебель и ковры, что являлось в те годы дефицитом. Не редкостью было в шахтёрском городе (Дзержинске), что первые автомобили «Волги» получали лучшие забойщики, руководство города ездило тогда на «Жигулях». Горняк мог тогда позволить съездить отдохнуть в Сочи, на выходные «слетать» в Москву или Ленинград и вернуться на работу в понедельник. В наше время не каждый шахтёр может позволить себе отдохнуть даже на Азовском море. Но и добыча угля не та, шахтёры «Трудовской» вспоминают: на одном участке добывали в сутки 4000 тонн угля, сейчас вся шахта добывает только – 300 тонн (с 2013 года больше).

О шахтах города. Каждая шахта имеет свои закрепленные за ней подземные границы разработки угольных пластов. Все горные выработки составляют уникальную систему подземных коридоров протяженностью более чем в две тысячи км, что всего на 450 км меньше протяженности всех улиц, проспектов и бульваров города. Для перевозки грузов и людей в шахтах проложено около 1200 км рельсовых путей, по которым двигаются сотни электровозов, тысячи вагонеток. Гости города, проезжая по улицам или передвигаясь пешком, могут и не подозревать, что под ними на значительной глубине работают люди – шахтёры.

Шахты располагают большими залежами каменного угля. Только по действующим шахтам города Донецк разведанные запасы составляют около 678 млн. тонн. Ежегодно добывается свыше 6 млн. тонн угля. В шахтерской столице действуют 14 (11 из них добывают уголь) шахт и подавляющее большинство их нерентабельны. Многие находятся на «сухой» консервации с сохранением части штата. Некоторые присоединены к более крупным и лишь поддерживают рабочее состояние. Так, шахта им. Горького выполняет функцию водокачки. 25 лет назад в городе работало 15 шахт и 6 шахтоуправлений, в городе находилось министерство угольной промышленности УССР. В сутки шахтёры города выдавали до 62 тысяч тонн, за год более 21 млн. тонн угля, каждую 20-ю тонну добычи угля в СССР. Сейчас добыча угля намного меньше, но уголь остаётся жизненно необходимым для промышленности и жизни населения, так как это единственный собственный полноценный энергетический материал. В городе лучшей управленческой моделью шахты считается опыт и организация работы в ш\у «Донбасс». Всего в Донбассе геологи подсчитали запасы каменного угля в 100 млрд. тонн (при общих запасах по Украине – 125 млрд.), причем треть запаса имеет реальную промышленную перспективу добычи. Полторы тонны угля по энергетической ценности равны тысяче куб. метров газа. Калорийность одной тонны донецкого угля составляет 7 тысяч килокалорий, что значительно выгоднее, чем использовать 1000 кубов газа (8050). Учитывая, что каждый шестой куб газа, получаемый Украиной, сжигается в Донецкой области, замена его на уголь выгодна.

Для выработки 1 кВт\ч электроэнергии на электростанциях расходуется около 300—600 грамм угля или 300 гр. жидкого топлива – мазута.

«Шесть погибших горняков на один миллион тонн – такова цена угля добытого в 2007 году» – заявил губернатор Донецкой области Владимир Логвиненко (в США на млн. тонн добытого угля приходится 0,03 смертного случая или один погибший на 40 млн. тонн). Самые безопасные шахты в мире находятся в Австралии, США, Чили и Мексике. Больше всего гибнет шахтёров в Китае – около 5—7 тысяч человек в год. В России—30 человек в год, на Украине по различным данным погибает от 200—350 человек (последняя цифра от независимых профсоюзов). Причины: сложные условия угледобычи, устаревшее оборудование и глубина пластов, нарушения техники безопасности, т.е. человеческий фактор. Небрежно к технике безопасности относятся и сами рабочие, считая, что если реагировать на каждое превышение показаний счётчика газа полноценно работать не получится, добычи не будет и, следовательно, не будет заработка.

Уголь на Украине добывают крайне непроизводительно, каждый млн. тонн угля добывает 6000 тысяч горняков, в Европе от 1,5 до 2,5 тысяч человек.

После окончания Второй мировой войны в городе Сталино действовало много небольших шахт. В 1956 году, когда откачали воду, рядом с шахтой Центрально-Заводской на территории металлургического завода работала шахта «Уразовка», на ней добывали уголь ещё в юзовские времена. Через ходки с поверхности работали двумя короткими лавами, оснащёнными комбайнами «Кировец». 150 человек на глубине 300 метров добывали по 200—300 тонн угля отличного качества в сутки. Производительность добычи была в 4—5 раз выше, чем на соседних шахтах, соответственно были выше и зарплаты. Устроиться работать на эту шахту было крайне трудно, брали только своих. Ещё в городе была шахта «Мясокомбинат», на которой трудилось 11 забойщиков и 2 проходчика, горный мастер и ламповщица. Шахта имела свою баню, за счёт малочисленности служащих и отсутствия лишних рабочих мест, имела низкие затраты. Ещё были шахты: «Бутылочная», «Главхлеб», «Мыльная», «Совхозная» и др.

Количество шахт-миллиоников, обеспечивающих свыше половины всей добычи угля, сократилось в области с 11 в 2000 году до 7 в 2007.

В советское время шахты области добывали в лучшие годы свыше 200 млн. тонн угля. Для добычи чёрного золота в год вместо отработанных 140 угольных лав, подготавливалось 170. К 2010 году количество подготовленных лав снизилось почти до 70, отработанных стало при этом 117.

Газета «Кочегарка» в 1924 году писала о 60-летнем шахтёре М.А.Маслове, который за 41 год работы под землёй нарубал 1.650.000 пудов угля или 1650 вагонов.

В 2010 году на угольных предприятиях Украины – 58,6% работающих под землёй, – это люди достигшие пенсионного возраста. Известны случаи, когда в забоях работали горняки, возрастом за 70 лет, как во времена сразу после войны 1941—1945 годов (работать было некому). Они имеют огромный опыт, но состояние здоровья многих не позволяет работать в шахте. Бывали случаи смерти на рабочем месте. Угольная промышленность даёт 70—80% всех профзаболеваний в Украине, в 2010 году зарегистрировано 3948 случаев заболеваний. В области по данным на 2010 год 21 шахта имели перспективы, 15 потенциально перспективные при условии вложения небольших инвестиций, 17 шахт должны доработать угольные запасы. Ещё 33 шахты должны быть остановлены и закрыты.

В угольной промышленности области на 1000 занятых приходится 21 травмированных работников в год, в то время как в экономике области этот показатель составляет 3,9 случая. В 2009 году на углепром приходилось 68% от числа всех пострадавших на производстве и 69% погибших.

Донецк уже не считается чисто шахтёрским городом. Если несколько десятилетий назад угольная промышленность занимала 30% в объёме городского производства, то в 21-м веке этот объём уменьшился до менее, чем 10%.

Желая горнякам успешной и благополучной работы, говорят: «Мягкого угля и твёрдой кровли». В советское время только три директора шахт заслужили звание Героя Соцтруда: Е.Л.Звягильский (шахта им. А. Ф. Засядько), Ю.И.Баранов (шахтоуправление «Донбасс») и Л.В.Байсаров (Красноармейская-Западная №1).

В Донецке большая часть жителей города приехали жить сюда из других мест Советского Союза. Многие женщины, не знакомые со спецификой работы угольной промышленности (добыча угля под землёй), вспоминали, что их изумляло наличие в городе мужчин с «наведенными» чёрной тушью веками. Они считали, что так могут делать только женщины, но не здоровые крепкие мужчины и бывало, долго ещё не решались спросить. Удивлялись и гости города. И только позже выяснялось, что вокруг глаз мужчин-шахтёров остаются чёрные круги от угля (угольная пыль на веках) после работы в забое, обычно они не смываются в бане.

Каким образом в Донбассе образовались огромные запасы ценного горючего материала – угля, энергетического богатства государства? Как считают учёные, на месте Донбасса когда-то находился залив огромного моря, простиравшегося от Уральских гор. Он образовался после отступления водного океана. Приливы и отливы моря сформировали горный кряж из небольших горных хребтов, оставленным отступившим морем или океаном. На влажных почвах произростала мощная растительность, множество крупных деревьев, которые периодически вновь скрывались под водой. Затем вода уходила, смещая массу почвы, накрывая ею слой былой растительности. В отсутствие воздуха деревья за сотни и тысячи лет превращались в пласты каменного угля. Это только вариант. Первоначально ещё М. Ломоносов выдвигал гипотезу, что уголь образовался из торфа. Позже появились другие предположения, окончательного ответа нет.

О российском угле, из которого легко получали кокс, в Европе знали ещё с середины XIX-го века. Продукция (уголь, из которого можно было получать 65% кокса) и макет Александровского рудника были представлены Русским отделом на Всемирной Парижской промышленной выставке в 1867 году.

География и климат города

Средняя продолжительность жизни населения Донецкой области составляет по данным на 2008 год – 67 лет. У женщин она 73 года, у мужчин – 61,5 года. Донецк расположен в степной зоне. Его территория представляет собой холмистую равнину в юго-западной части Донецкого кряжа. Средняя высота над уровнем моря от 90 до 270 метров = 223 м. Координаты города – это 48 градусов 00 минут северной широты, 37 гр. 48 минут восточной долготы. Ни один город больше не находится точно по этой 48-й параллели. В нашем Донецке параллель проходит с запада от шахты им. Абакумова и посёлка «Горняк» к Смолянке и через 1-й городской пруд и проспект Комсомольский. Плотность населения – 1770 чел./км2.

Город состоит из балок, небольших долин и возвышенностей. Более высокая часть города стоит на шести холмах. Главные балки города: Богодуховская, Карьерная, Вербовая и др. Многие не замечают, что рельеф города наклонён с севера на юг, который находится значительно ниже севера, приблизительно на 150 метров падает город к югу и солнцу. Большинство донецких речек поэтому несут свои воды в южном направлении. Мало кто из горожан знает, что по территории города ранее проходил Кальмиусский шлях. Он чётко шёл по водоразделу запад – восток к селению Доля, что граничит с Ленинским районом города. А название это селение получило, как утверждают местные старожилы, от того что по этому шляху гнали пленных славян в Крым и от этой горькой их доли и произошло название села. Но ближе к истине второе объяснение названия села, что здесь когда-то стоял передовой пост запорожцев и у следующих по этому шляху торговцев они брали плату – долю, если из хутора Широкого (это Ленинский район Донецка), где также стоял пост запорожцев давали дымовой сигнал о проходящих. Возможно, эти оба объяснения правильные, так как первое могло быть раньше по времени, второе позже. Водораздел, по которому проходил Кальмиусский шлях, делит водные пути рек на впадающие в бассейн Днепра и на несущие свои воды в Азовское море. К первым относятся небольшие реки: Лозовая, Пасечная, Осикова, Домаха, Вербовая, Водяная. За городом начинается речка Песчаная, которая впадает в Лозовую. Для населения они малозаметны, их замечают лишь ближайшие жители, больше в период весны и дождей, так как основным питанием наших рек являются ливневые дожди и снеготаяние. Этим объясняется их крайняя загрязнённость, ведь они собирают в себя весь смыв промышленных отходов. Летом многие из них пересыхают. Большим благом для этих речек и прудов является наличие камышовой растительности на её берегах, так как она служит мощным очищающим фильтром для воды. Вообще в Донецке множество речек, так как каждая балка, которыми богата территория города имеет водный сток и это речки второго или третьего порядка (то есть впадают в другую небольшую речку, а она в следующую речку первого порядка, уже входящую в перечень 146 рек нашей области). Ключи, из которых подпитывались эти речки часто засыпаны мусором, их жизнь больше сейчас зависит от внешних факторов. Сто лет назад на территории города было немало прудов с питьевой водой: Кирша, Левада, пруд «Питьевой» в Кировском районе (за психбольницей) – сейчас вода в них пригодна только для технических целей. Основных водотоков в городе шесть.