Полная версия

Джедайские техники. Как воспитать свою обезьяну, опустошить инбокс и сберечь мыслетопливо

Понимаете, к чему я клоню? Если мы будем пытаться хранить список дел в памяти, то, скорее всего, довольно скоро начнем путать то, что нам надо сделать, с тем, что мы уже сделали, или с тем, что решили делать, но потом передумали, или с тем, что решили не делать сейчас, но обязательно сделать потом, или с тем, что договорились не делать вообще, но вместо чего надо сделать что-то другое… Эта каша в голове, естественно, не добавит вам бодрости духа, крепости сна и вообще уверенности в собственных силах.

1.3.2. Ложные воспоминания

Когда-то благодаря одной из книг Ричарда Вайзмана я наткнулся на прекрасную статью о том, как людям можно ни много ни мало вживить воспоминания о событиях, которые с ними никогда не происходили [8]. Это настолько просто, что может быть проделано буквально в домашних условиях.

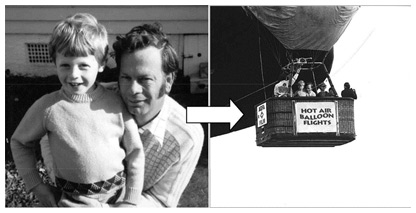

Суть в следующем. Психологи, проводившие эксперимент, брали у родственников подопытного три фотографии, на которых были запечатлены некие события его детства. Две оставляли как есть, а третью фотошопили – делали «фотографию» полета испытуемого на воздушном шаре.

Рис. 6. Схема эксперимента по подделке воспоминаний

После чего испытуемых трижды (с интервалом в несколько дней) вызывали на интервью, где раскладывали перед ними все три снимка и просили вспомнить каждое событие максимально подробно. Что удивительно, уже на первом интервью около трети участников эксперимента «вспомнили» свой полет на воздушном шаре… На третьем интервью больше половины испытуемых во всей красе описывали это воспоминание, демонстрируя при этом высокий уровень уверенности в собственных словах. Удивительно, не правда ли?

1.3.3. Искажение воспоминаний

В книге Леонарда Млодинова [9] описан прекрасный эксперимент, демонстрирующий еще одну особенность нашей памяти, с которой нам приходится мириться. Этот эксперимент вы можете провести над собой прямо здесь и сейчас. Для этого прочитайте следующие слова:

Конфета, кислый, сахар, горький, хороший, вкус, зуб, славный, мед, газировка, шоколад, сердце, торт, съесть, пирог.

Скорее всего, вы эти слова не прочитали, так как сочли этот момент несущественным. Поверьте, это важно. Сделайте над собой небольшое усилие и прочитайте эти слова.

Понятно, что сейчас не будет банального задания вида «воспроизведите список по памяти». Большинство из вас неспособны с ходу запомнить несвязанный набор слов, поэтому мы даже не будем пытаться восстановить его дословно. Давайте подойдем с другой стороны. Посмотрите на слова внизу и скажите, какое слово вы не помните в исходном списке?

вкус, смысл, сладкий

Подавляющее большинство, скорее всего, не вспомнит слова «смысл», что и неудивительно – его там не было. Млодинов писал, что когда проводил этот эксперимент с живой аудиторией, то большинство присутствующих действительно подмечали лишнее слово «смысл». В этой же книге Млодинов ссылался на довольно интересную и по-своему циничную работу по изучению искажений памяти [10]. Взрослых людей разделили на две группы, первой группе показывали рекламный буклет Диснейленда с Микки-Маусом, а второй группе – с Багзом Банни (то есть персонажем, которого там точно быть не могло[14]), после чего психологи измеряли уровень уверенности в том, что детьми испытуемые жали руку Багзу Банни, будучи в Диснейленде. Их уверенность в этом была высока по сравнению с испытуемыми из первой группы. Многие испытуемые из второй группы, кстати, заодно рассказали о том, как они трогали мультяшного кролика за хвост… Таким образом, психологи показали, что реклама может влиять на появление ложных воспоминаний. И в этом реклама очень похожа на интернет:

Рис. 7. В. И. Ленин о цитатах в интернете

Кстати, взгляните на три слова: какие из них вы помните в списке в начале этого параграфа?

вкус, сладкий, пирог

Я тоже несколько раз проводил этот эксперимент со своими слушателями, уж очень наглядны его результаты. Как правило, все отчетливо помнят, что в исходном списке присутствовали все три слова. Не так ли? Посмотрите на список еще раз… Где там слово «сладкий»?..

Наверняка многие из нас примерно представляют, как устроена память компьютера, и понимают, что происходит, если вдруг какой-то кусочек нужной нам информации (фотографии, музыки или фильма) оказывается на поврежденном участке носителя. Такой файл становится недоступным, и, скорее всего, он навсегда для нас потерян, о чем компьютер сообщает нам при помощи диалогового окна с описанием ошибки.

Человеческая память устроена совсем не так… В нашей голове как будто живет гномик – хранитель воспоминаний. Все воспоминания у него разложены по коробочкам, коробочки стоят на полочках, полочки размещены в шкафах – в общем, есть какой-то порядок. И тут мы хотим вспомнить содержимое одной из коробочек памяти, а эта коробочка (о, ужас!) оказывается пустой. Что делает гномик?

Будь он контроллером компьютерной памяти, он бы без зазрения совести сказал: «Хозяин, критическая ошибка. Делай что хочешь, но этого воспоминания у тебя больше нет!»

Но гномик – хранитель человеческой памяти действует не так. По каким-то личным причинам он не хочет сообщать нам о пропаже. Он видит пустую коробочку, чешет в затылке, смотрит, что лежит в соседних коробочках, и стряпает из их содержимого то, что, согласно его логике, должно было находиться в пустой коробочке. Это и становится нашим воспоминанием. В нашем эксперименте гномик думает: «Слово “сладкий”?.. Хм… Я помню торт, мед, шоколад, сахар… Хм… Ну конечно же, в том списке было слово “сладкий”!»

Мало того, когда мы вспоминаем какое-то событие, то мы воскрешаем в памяти не само событие, а последнее воспоминание о нем. Таким образом, стоит однажды случиться ошибке, и она начинает распространяться от воспоминания к воспоминанию. Наверняка у вас есть родственник, который на семейных торжествах имеет привычку рассказывать (как в первый раз) одну и ту же историю… И наверняка вы замечали, что год от года эта история обрастает новыми деталями (хотя, по идее, со временем воспоминания должны, наоборот, затуманиваться). При этом ваш родственник искренне верит в правдивость происходящего и, скорее всего, даже не собирался ничего приукрашивать, по крайней мере настолько сильно.

Ложные воспоминания создают много проблем историкам и криминалистам. Очень часто воспоминания о давних событиях имеют довольно мало общего с реальностью, даже если свидетель абсолютно уверен в своих словах и не демонстрирует никаких признаков умышленной лжи.

1.3.4. О феноменальной памяти и наивном вмешательстве

Когда на тренингах я рассказываю о том, как устроена наша память и насколько она несовершенна, как правило, слушатели обязательно поинтересуются, можно ли как-то прокачать память и с гарантией научиться запоминать много и надолго. Скорее всего, можно. До определенного предела. Наш организм в общем и мозг в частности способны адаптироваться к тем режимам, в которых работают. Поэтому, если долго и упорно нагружать свою память, она станет более надежной, более емкой и более быстрой в смысле доставки воспоминаний по требованию. Но!.. В книге Талеба «Антихрупкость» отдельная глава посвящена тому, что называется «наивное вмешательство». Там описываются кошмарные побочные эффекты, которые происходят в сложных системах в результате нашего на них воздействия. Мозг чрезвычайно сложен. И если мы начнем развивать свою память, то следом непременно изменится что-то еще, причем неизвестно, что именно.

В начале прошлого века жил некий Соломон Шерешевский, обладавший фантастической памятью. Его феномен был тщательно изучен русским психологом А. Р. Лурией [12]. Даже спустя полтора десятка лет этот уникум мог воспроизвести список слов, который психолог зачитывал ему вслух. Шерешевский работал репортером в небольшой газете и славился тем, что ничего не записывал – ни редакционные задания, ни текст интервью. Зачем? Ведь он мог дословно воспроизвести все, что при нем говорили. Но вот беда, кратко пересказать основную суть – не мог… А еще он очень сильно мучился из-за своей неспособности что-либо забыть…

Я не хочу сказать, что с развитием способностей к запоминанию у вас начнутся проблемы с обобщением и способностями делать выводы… Но, повторюсь, наверняка изменится что-то еще, и заранее трудно сказать, что именно и в какой степени. Поэтому, прежде чем заниматься развитием своего мозга, научитесь качественно жить с тем, что у вас есть.

Глава 2. Как с этим жить?

2.1. Универсальный совет на все времена

На форуме, на тренингах и в личных беседах меня постоянно спрашивают, как действовать в той или иной ситуации. При этом нередко описываемая ситуация нещадно обобщается и видно, что многие в качестве ответа хотят услышать некоторое универсальное правило, справедливое всегда и везде. Долгое время я не мог до конца понять, откуда взялась такая любовь к правилам, пока в какой-то момент на форуме не увидел вопрос от очередного новичка, начинавшийся с извинения: «Прошу прощения за глупый вопрос. Я пока еще новичок, но когда я научусь, то смогу уже не думая делать все правильно…» И тут я понял: мы ищем универсальное правило, чтобы действовать не задумываясь. Мало того, я понял, что на самом деле, когда мы становимся профессионалами в деле организации себя, мы как раз начинаем очень многие вещи делать думая. Отсюда родилось первое универсальное правило, оно же совет на все времена:

В любой непонятной ситуации – думай.Понятно, что непонятных ситуаций очень много, и если сейчас нам не хватает мыслетоплива думать над ними, даже действуя бо́льшую часть времени на автомате (то есть, казалось бы, экономя мыслетопливо), как же нам все-таки начать их обдумывать? Первая мысль – каким-то волшебным образом увеличить объем доступного мыслетоплива. Однако это требует долгой и кропотливой работы над собой и над своим образом жизни. Мало того, основное количество мыслетоплива мы просто теряем. Поэтому первоочередной задачей будет научиться жить с доступным нам запасом мыслетоплива, но грамотно им распоряжаться, минимизируя потери (они, как будет показано дальше, могут достигать чудовищных размеров).

2.2. Принцип экономии мышления (почему тайм-менеджмент не всем помогает?)

В итоге мы имеем мозг, который не может много думать (так как запасы мыслетоплива ограниченны и восполняются медленнее, чем расходуются) и не в состоянии ничего запомнить (попытки отложить что-то в рабочей памяти серьезно нагружают мышление, а запись чего-либо в долгосрочную память занимает много времени и требует многократных повторов и при этом не гарантирует точности и достоверности последующего вспоминания).

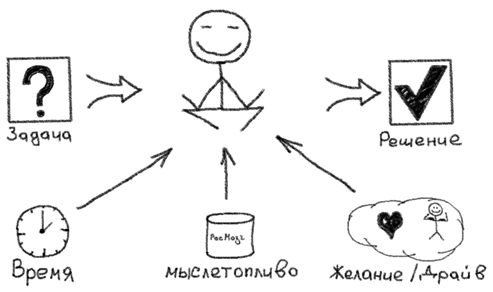

И тут возникает интересная ситуация. Если мы относим свой труд к категории умственного[15], то должны понимать, что для решения задач и доведения дел до конца нам нужно не только время. На самом деле нам нужно еще и мыслетопливо, а также некий ресурс, обозначающий наши желания, склонности, стремления. Как правило, у нас есть и время, и свежий мозг, но одну задачу хочется делать, а другую нет. В небольших пределах мы можем компенсировать недостаток одного ресурса за счет других, например, если у нас нет желания делать что-то, мы можем потратить больше времени и «залить» задачу мыслетопливом, затраченным на «принуждение себя». Или, если у нас мало времени, но мозг свеж, а желание выполнить задачу огромно, то с большой вероятностью мы сможем с ней справиться в отведенный срок.

К сожалению, мы редко принимаем во внимание прочие ресурсы и, будучи недовольны своими результатами, первым делом задумываемся о том, где взять больше времени[16]. Первое, что приходит на ум, – «тайм-менеджмент», или управление временем.

Рис. 8. Уравнение доведения дел до конца

А почему, простите, именно времени? Да, действительно, время – это уникальный ресурс. Его нельзя сохранить или накопить, например, добавив остатки вчерашнего времени к сегодняшнему. Это свойство времени ставится тренерами во главу угла. Нам говорят, что мы должны очень бережно с ним обращаться. С одной стороны – логично, но, с другой стороны, не только время нельзя копить. Мало какой ресурс (кроме жира, увы) организм способен запасать на мало-мальски продолжительный срок. Например, если я могу в любой день подтянуться на перекладине десять раз, это не значит, что я могу воздержаться от подтягиваний на месяц и тридцать первого числа подтянуться сразу 300 раз. Если я вчера практически ни о чем не думал, экономя мыслетопливо, вряд ли я смогу сегодня думать больше обычного (за исключением ситуации, когда вы вчера были сильно утомлены и за ночь вам удалось восстановиться).

Раз для доведения дел до конца нам нужно как минимум два ресурса – время и мыслетопливо, то, скорее всего, в каждом конкретном случае нам не хватает какого-то одного. И есть у меня небезосновательное предположение, что это, как правило, мыслетопливо[17]. Возможно, именно поэтому разные люди, имея в своем распоряжении одинаковое количество времени и обладая плюс-минус одинаковым физиологическим устройством, способны достигать столь различных результатов. Если бы на нашу способность доводить дела до конца влияло время, скорее всего, вы бы заметили четкую корреляцию между результатом и затраченным временем: больше работаешь (например, за счет сокращения времени сна) – больше успеваешь. Мало того, на одинаковые задачи мы тратим радикально разное время, в зависимости от свежести мозга и настроения. Согласитесь, часто бывает, что в уставшем и вымотанном состоянии мы даже над легкой задачей можем сидеть часами, в то время как со свежим мозгом и в хорошем настроении мы справляемся с ней за десять минут.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Notes

1

Unus sed leo – «один, но лев» (лат.). Говорят, эти слова Ганнибал сказал Гискону во время битвы при Каннах. А Ганнибал был известен тем, что силами крошечной армии наемников полтора десятка лет с ошеломительным успехом терроризировал целую Римскую империю

2

Не прямо сейчас, а когда дочитаете задание до конца

3

Грег Маккеон в своей книге пишет, что мы даже не замечаем иронии в том, что используем слово «приоритет» во множественном числе, ведь до определенного момента у этого слова не существовало множественного числа [2].

4

Келли Макгонигал в своем видео говорит, что от чувства вины способности к самоконтролю только ухудшаются [3].

5

На самом деле рационалистичный идеал человека, действующего исключительно обоснованно, был описан еще Платоном и Аристотелем. Но уже они заметили, что по какой-то причине живые люди далеко не всегда действуют наилучшим для себя образом, даже когда знают, как это сделать.

6

Когда я еще работал в корпоративном мире и мне нужен был быстрый ответ от человека, я, наоборот, присваивал письму низкий приоритет. В Microsoft Outlook письма с низким приоритетом обозначаются синенькой стрелочкой, направленной вниз. Большинство людей крайне редко видят подобный значок, и простое человеческое любопытство подталкивает их в первую очередь заглянуть в письмо, им отмеченное.

7

http://waitbutwhy.com/.

8

«Одураченные случайностью», «Черный лебедь», «Антихрупкость». Сейчас, в момент создания этой книги, Талеб пишет свою новую книгу Skin in the Game, которую я с нетерпением жду.

9

Такое ощущение, что на собеседованиях мы исследуем у кандидата свойства Системы 2 (медленного мышления) в то время как после выхода на работу, адаптировавшись, человек начинает работать преимущественно Системой 1 (быстрым мышлением). Знакомо ощущение, будто вы собеседовали другого человека?

10

Да-да, знаю, вы или их уже не замечаете, или они вам очень нужны, потому что вы боитесь пропустить нечто срочное. Переоценивать собственную важность – тоже распространенный грешок.

11

Этот эксперимент тоже взят из книги Канемана «Думай медленно, решай быстро».

12

http://bit.ly/jedi-tech-experiment.

13

В наше время это становится очень просто: http://metronome-online.ru/.

14

Персонаж Багз Банни является собственностью компании Warner Bros, которая конкурирует с Walt Disney.

15

Кстати, не стоит его путать с отсутствием физического.

16

Заметьте: «мне не хватило времени» звучит намного чаще, чем «мне не хватило мозгов».

17

Возможны ситуации, когда ограничивающим нас ресурсом является этот третий – желание, драйв, стремление. Но мы будем надеяться, что этот недостаток носит лишь кратковременный и локальный характер. Если же это явление систематическое, то, на мой взгляд, имело бы смысл поискать компетентной помощи где-то еще, не только в этой книге.