Полная версия

Формирование конкурентоспособного специалиста в образовательном процессе вуза

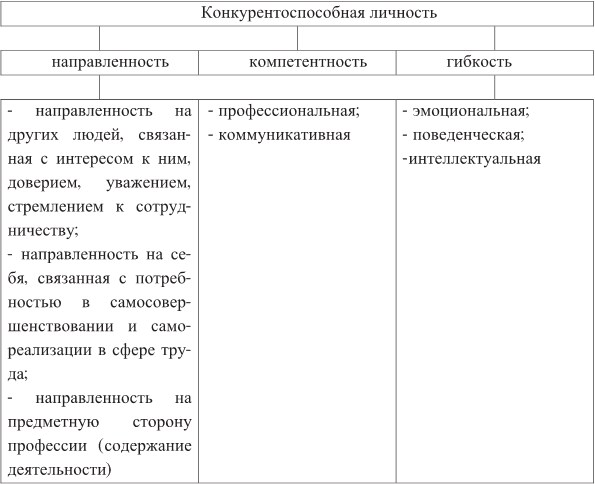

– направленность на других людей, связанная с интересом к ним, доверием, уважением, стремлением к сотрудничеству;

– направленность на себя, связанная с потребностью в самосовершенствовании и самореализации в сфере труда;

– направленность на предметную сторону профессии (содержание деятельности).

Второй интегральной характеристикой конкурентоспособной личности по Л.М. Митиной является компетентность. Компетентность конкурентоспособной личности связана и может проявляться в определенной профессиональной деятельности и рассматривать ее следует не только в деятельностном контексте, но и в коммуникативном [49]. Содержание понятия «компетентность» включает знания, умения, навыки, а также способы и приемы их реализации в деятельности, общении, развитии (саморазвитии) личности. Данное определение позволяет представить в структуре компетентности конкурентоспособной личности две подструктуры: деятельностную (знания, умения, навыки и способы осуществления профессиональной деятельности) и коммуникативную (знания, умения, навыки и способы осуществления делового общения).

Третьей интегральной характеристикой конкурентоспособной личности Л.М. Митина выделяет гибкость, представляющую собой гармоничное сочетание трех взаимосвязанных и взаимообусловливающих друг друга личностных качеств: эмоциональной, поведенческой и интеллектуальной. Развитие конкурентоспособной личности – это развитие рефлексивной личности, способной организовывать, планировать свою деятельность и поведение в динамических ситуациях, обладающей новым стилем мышления, нетрадиционными подходами к решению проблем, адекватным реагированием в нестандартных ситуациях. Поэтому развитие гибкости является важным требованием в развитии конкурентоспособной личности. Преимущественное внимание к эмоциональной гибкости не умаляет познавательных задач, собственно обучения. Познавательные и эмоциональные аспекты должны взаимно дополнять друг друга. Эмоциональная гибкость тесно связана с поведенческой гибкостью, понимаемой как способность человека отказываться от способов поведения несоответствующих ситуации и вырабатывать или принимать новые оригинальные подходы к разрешению проблемной ситуации при неизменных принципах и нравственных основаниях жизнедеятельности.

В исследовании Л.М. Митиной отмечается, что эмоциональная гибкость тесно связана с интеллектуальной гибкостью. Интеллектуальная гибкость – это сочетание таких качеств, как:

– легкость, находчивость, инициативность, оригинальность при принятии решений;

– автономность, независимость в суждениях, критичность, толерантность.

Проявление интеллектуальной гибкости – это способность человека быстро и легко переходить от одного класса явлений к другому, способность находить конструктивные решения проблемы.

Интеллектуальная гибкость, объединяясь с эмоциональной и поведенческой гибкостью, образует интегральную характеристику конкурентоспособной личности, обусловливающую способность к разумному риску, а также адекватность и эффективность проявлений личности в деятельности и общении.

Проведенный анализ позволяет представить на рис. 1 структуру конкурентоспособной личности.

Эта структура позволит в дальнейшем исследовании определить структуру конкурентоспособного специалиста и сгруппировать личностные качества, выделить наиболее значимые качества для конкурентоспособного специалиста и развития их у студента в образовательном процессе вуза, уточнить понятие «конкурентоспособность личности – это интегральная характеристика, представляющая собой совокупность качеств личности, определяющая ее способность осуществлять определенную деятельность эффективнее других» (в условиях состязательности, соперничества и борьбы со своими конкурентами).

В последнее время наряду с понятием конкурентоспособная личность в педагогику стало прочно входить понятие «конкурентоспособный специалист». Оно является сложным междисциплинарным общеметодологическим и выявление его сущности важно для нашего исследования.

Согласно мнению Д.В. Чернилевского, подход к подготовке специалиста с точки зрения рыночной экономики дает основание исследовать комплекс качеств будущего специалиста, который позволял бы ему с учетом конъюнктуры рынка труда, собственных возможностей и потребностей эффективно конкурировать и реализовывать свой потенциал. Ученый считает, что «оптимальное сочетание профессионализма и универсализма может обеспечить личности и будущему специалисту конкурентоспособность на рынке труда» [90].

Рис. 1. Структура конкурентоспособной личности

Н.Э. Пфейфер и М.В. Семенова отмечают, что конкурентоспособность специалиста характеризуется успешностью, эффективностью и результативностью его профессиональной деятельности, то есть профессиональной компетентностью. К основным признакам конкурентоспособности авторы относят следующие:

– профессиональную компетентность,

– общекультурную компетентность,

– сформированное научное мировоззрение,

– способность творчески подходить к решению проблем и ситуаций, возникающих в практической деятельности [66].

Таким образом, конкурентоспособный специалист, по мнению Н.Э. Пфейфер и М.В. Семеновой, – специалист, способный достигать поставленные цели в разных, быстро меняющихся ситуациях за счет овладения разнообразными методами решения большого класса профессиональных задач, а также обладающий профессиональными знаниями, коммуникативной культурой, стремлением к профессиональному росту, способностью к рефлексии.

Говоря о конкурентоспособности инженера, авторы (В.А. Афанасьева, М.Д. Князева, Н.Н. Машникова, В.П. Савиных, В.А. Фукина и др.) отмечают особенность конкурентоспособности в том, что инженеры являются «товаром на мировом рынке интеллектуального труда», и «конкурентоспособность инженера тем выше, чем больше степень освоения им последних достижений науки и техники с активным использованием одного или нескольких профессионально ориентированных иностранных языков» [68].

Н.Я. Гарафутдинова, В.А. Оганесов считают, что конкурентоспособность – это интегративное качество личности специалиста, проявляющееся в гибкости и профессиональной мобильности, умении «презентовать себя», владении методами решения большого класса профессиональных задач, способности справляться с различными профессиональными проблемами, уверенности в себе, ответственности, ориентации на успех, готовности всегда обогащать свой опыт [21, 53].

В.А. Оганесов в диссертационном исследовании «Подготовка конкурентоспособного специалиста в условиях диверсификации высшего образования» предложил модель конкурентоспособного специалиста, включающую четыре блока:

– профессиональная направленность,

– профессиональная компетентность,

– социально значимые и профессионально важные качества,

– психологические (или психофизические) и биопсихологические свойства.

Автор определяет конкурентоспособного специалиста как работника-профессионала, способного на рынке труда предложить себя как товар и спросить за это достойную цену, обеспечивающую благополучие его и его семьи.

Для формирования конкурентоспособной личности выпускника ССУЗа технического профиля Р.Я. Ахметшин предложил модель, включающую базовый элемент и личностно-индивидуальный элемент [5]. В базовый элемент включил – профессиональные знания интегративного характера, практические умения и навыки, техническое мышление, компетентность. А в личностно-индивидуальный – мотивацию, способности (необходимые для выполнения профессиональной деятельности), ответственность, компетенцию (как способность действовать самостоятельно и ответственно). Важнейшим компонентом ученый считает ответственность, понимая ее как – сплав эмоционального, интеллектуального и ролевого компонентов личности, опыт регуляции своей познавательной деятельности и личной направленности как совокупности мотивов.

Н.К. Нуриев считает, что конкурентоспособный специалист должен обладать такими качествами, как ценность целей и ценностных ориентаций, трудолюбие, творческое отношение к делу, способность к риску, независимость в принятии решений, способность быть лидером, способность к непрерывному саморазвитию, стремление к профессиональному росту, стремление к высокому качеству конечного продукта, стрессоустойчивость [52].

В.И. Андреев вводит понятие профессиональной конкурентоспособности как формы исполнения деятельности, обусловленной глубокими знаниями свойств преобразуемых предметов (человек, группа, коллектив и т. д.), свободным владением содержания своего труда, а также соответствием этого труда профессионально важным качествам, его самооценкой, отношением к труду [4].

При рассмотрении профессиональной подготовки конкурентоспособных специалистов в экономике С.А. Борисенко дает следующее определение: «конкурентоспособный специалист – специалист, обладающий высоким уровнем теоретической подготовки, владеющий практическими навыками профессиональной деятельности, свободно ориентирующийся в смежных областях деятельности, умеющий применять информационные технологии, способный к саморазвитию, направленный на достижение успеха, способный адаптироваться в профессиональной среде», в котором делается акцент на формирование таких качеств, как способность к саморазвитию, направленность на достижение успеха, способность адаптироваться в профессиональной среде, высокий уровень теоретической подготовки, владение практическими навыками профессиональной деятельности, свободное ориентирование в смежных областях деятельности, умение применять информационные технологии [13].

Подготовка конкурентоспособных специалистов является динамичным процессом, который обусловлен развитием четырех компонентов личности конкурентоспособного специалиста – аксиологического, когнитивного, личностного и профессионального (С.А. Борисенко). Аксиологический компонент выражается в системе ценностных ориентаций, обеспечивающей профессиональное становление личности специалиста и в потребности к достижению успеха. Когнитивный – в высоком уровне теоретической подготовки, умении решать нестандартные задачи, владении информационными технологиями в профессиональной деятельности. Личностный – в способности к саморазвитию и стремлении к самосовершенствованию. Профессиональный – в способности к профессиональной адаптации, наличии практических навыков профессиональной деятельности и знаниях в смежных областях деятельности.

О.Ф. Чупрова определяет конкурентоспособность учителя как стратегическое качество личности, позволяющее ему быть более востребованным среди других в условиях конкуренции на рынке образовательных услуг и характеризуя конкурентоспособного специалиста – учителя, отмечает, что высокий уровень самостоятельности и гибкость мышления, стрессоустойчивость и потребность в успешной деятельности, способность к профессиональной рефлексии позволят специалисту быть более востребованным среди других в условиях конкуренции на рынке образовательных услуг, а названные качества станут выгодными отличиями такого специалиста [91].

Самостоятельность и гибкость мышления как составляющие компоненты понятия «конкурентоспособность» должны, по мнению О.Ф. Чупровой, проявиться в знании рациональных способов решения профессиональных задач, в интересе и настойчивости в решении профессиональных задач, в умении вариативного решения задач и умении интерпретировать полученную информацию. Потребность в успешной деятельности должна проявляться в осознании целей своей деятельности, инициативности, желании быть лидером, в умении организовать себя и других для успешной деятельности. Профессиональная рефлексия проявляется в способности критического оценивания себя и результатов своей деятельности, в умении анализировать свою деятельность, оценивать свои профессиональные возможности, прогнозировать свое развитие.

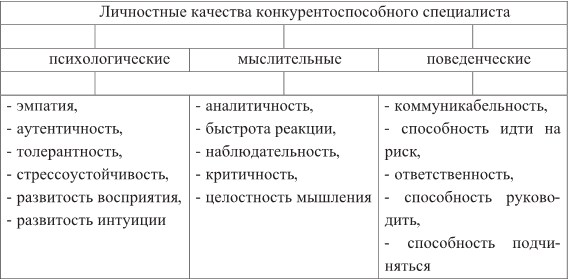

Попытка разработать требования к личным качествам будущего специалиста с позиции конкурентоспособности была сделана в исследовании Н.В. Борисовой, которая распределяет качества личности по трем основным группам: психологические, мыслительные, поведенческие. К психологическим качествам автор относит эмпатию – способность к сопереживанию; аутентичность – открытость по отношению к другим людям; толерантность, стрессоустойчивость, развитость восприятия, развитость интуиции; к мыслительным – аналитичность, быстроту реакции, наблюдательность, критичность и целостность мышления; к поведенческим – коммуникабельность, способность идти на риск, ответственность, способность руководить и подчиняться. Для подготовки специалиста, способного в дальнейшем конкурировать на рынке труда, по мнению Н.В. Борисовой, важной является и первоначальная структура культуры специалиста, которая проявляется в способности к осуществлению мыслительных операций (стандартных и нестандартных) и умении ими пользоваться, в эмоционально-волевых проявлениях, в способах деятельности и поведения, в ценностях и ценностных ориентациях, в знаниях, обеспечивающих принятие оптимальных решений, во владении опытом – общечеловеческим, профессиональным, современным, отечественным, зарубежным, в знании традиций и норм, связанных с историческими способами жизнедеятельности [14].

Рис. 2. Личностные качества конкурентоспособного специалиста

Личностные качества конкурентоспособного специалиста, предложенные Н.В. Борисовой, представлены на рис. 2.

В этой модели отражены качества конкурентоспособной личности, необходимые для осуществления возможности конкурировать на рынке труда.

Э.Ф. Зеер и др. авторы считают, что к качествам конкурентоспособного специалиста относятся:

– профессиональные знания интегративного характера, лежащие в основе деятельности специалиста;

– практические умения и навыки как показатель подготовленности к теоретическим и практическим действиям, выполняемым быстро, точно и сознательно;

– техническое мышление как высшая форма активного отражения технико-технологической реальности, заключающаяся в выработке творческих идей, прогнозировании событий и действий, обобщении практического опыта при решении конструктивных задач;

– компетентность – глубокое, доскональное знание существа выполняемой работы, способов и средств достижения намеченных целей, а также наличие соответствующих умений и навыков. Компетентность выражается в способности правильно оценивать сложившуюся ситуацию и принимать в связи с этим нужное решение, позволяющее достигнуть значимого результата. Компетентность предполагает наличие у специалиста умения актуализировать накопленные знания и умения в нужный момент и использовать их в процессе реализации своих профессиональных функций;

– ответственность как способность личности понимать соответствие результатов своих действий поставленным целям, принятым в обществе или коллективе нормам, в результате чего у окружающих формируется доверие к данному специалисту и, следовательно, дает ему преимущества перед другими [32].

Исследуя понятие конкурентоспособного специалиста, О.И. Полькина, применительно к военному летчику, указывает на такие качества личности, как самостоятельность, способность к самозанятости, творческий подход к любому делу, умение доводить его до конца, желание постоянно учиться и обновлять свои знания, гибкость мышления, наличие абстрактного, системного и экономического мышления, способность к диалогу и сотрудничеству в коллективе, общительность, знание иностранных языков. Сюда входит также и владение «сквозными» умениями (метаумениями): работа на компьютерах, пользование базами и банками данных, понимание вопросов экологии, экономики и бизнеса, финансовые знания, коммерческая смекалка, умения трансферта технологий (переноса технологий из одних областей в другие), навыки маркетинга и сбыта, защита интеллектуальной собственности, знание нормативных условий функционирования предприятий различных форм собственности, умения презентации технологий и продукции. Как видно из этого длинного и далеко не полного перечня, над собственно профессиональным образованием специалиста вырастает огромный и жизненно важный для него внепрофессиональный слой [62]. В модели конкурентоспособного специалиста-летчика О.И. Полькина делит профессионально важные качества на пять групп: личностные, интеллектуальные, психофизические, физиологические, физические.

Описанию граней личности конкурентоспособного специалиста, требований к специалисту и рассмотрению отдельных сторон его профессиональной, общечеловеческой и личностной культуры; выявлению специфических черт современных процессов, происходящих в обществе, месту в них субъекта посвятили свои исследования Л.Н. Алексеева, А.П. Валицкая, Б.С. Гершунский и др. [2, 17, 22].

В подготовке конкурентоспособного специалиста торгово-экономического профиля О.В. Душкина выявила профессионально важные личностные качества и представила их в виде трех групп, обеспечивающих творческую деятельность, исполнительность, ответственность.

О.В. Душкина рассматривает конкурентоспособность в контексте развития личности как образование, формирующееся в течение жизни человека, обусловленное социальными воздействиями [27].

Многие ученые (Э.Ф. Зеер, Н.Э. Пфейфер, М.В. Семенова, Д.В. Чернилевский) обоснованно считают, что конкурентоспособность специалиста зависит от профессиональной компетентности, которую можно определить как уровень мастерства, которого достигает человек на пути профессионального становления. Следовательно, при изучении конкурентоспособности специалиста необходимо учитывать профессиональную компетентность, которая будет подробно рассмотрена в третьей части монографии.

Анализ исследований разных авторов (А.А. Бодалев, С.А. Борисенко, Н.В. Борисова, Н.Я. Гарафутдинова, О.В. Душкина, Э.Ф. Зеер, В.А. Оганесов, О.И. Полькина, Н.Э. Пфейфер, М.В. Семенова, Н.В. Фомин, Д.В. Чернилевский и др.) понятия конкурентоспособности специалиста показал, что существуют различные подходы к понятию и выделяется большое многообразие личностных качеств, которыми должен обладать конкурентоспособный специалист в определенной профессиональной деятельности.

Характеризуя конкурентоспособного специалиста, большинство исследователей (В.И. Андреев, А. Бандура, С.А. Борисенко, В.А. Ведеников, Б.С. Гершунский, Э.Ф. Зеер, П.Ф. Зеер, А.Н. Леонтьев, А. Маслоу, Р. Мартенс, Л.М. Митина, А.В. Петровский, Н.В. Фомин, В.Д. Щедриков, Э. Эриксон и др.) выделяют следующие качества: профессиональная компетентность, высокий уровень теоретической и практической подготовки, высокая степень освоения последних достижений науки и техники и современных технологий, целеустремленность, ценностные ориентации, настойчивость в достижении целей и преодолении препятствий, стремление к саморазвитию, самосовершенствованию и профессиональному росту, стремление к успеху, способность к творчеству и инновационной деятельности, умение выбирать перспективу, прогнозировать свое развитие и системно видеть проблему, способность адаптироваться к современным технологиям производства, легко переходить от одного вида труда к другому, а также обладание знаниями, умениями и способностями, необходимыми для широкого круга профессий, гибкость мышления, способность к самооценке, способность принимать ответственные решения, трудолюбие, ориентация на эффективность и качество, способность к риску, коммуникативность.

Заметим, что список личностных качеств, которыми должен обладать конкурентоспособный специалист, определяется учеными неоднозначно.

Например, Г.А. Боровик выявила в результате опроса, в котором участвовало 440 респондентов, 69 качеств, значимых для повышения конкурентоспособности выпускника колледжа на региональном рынке труда. Затем на основе сопоставительного анализа по степени их важности для каждой специальности, а также по результатам тестирования было выделено 15 качеств, которые в дальнейшем формировались у студентов колледжа [15]. В теоретической модели конкурентоспособного специалиста Н.В. Фомина выделено 16 качеств [85].

Наличие такого многообразия качеств объясняется различными подходами авторов к рассмотрению понятия конкурентоспособности и тем, что данное понятие рассматривается относительно различных областей профессиональной деятельности. Однако попытка описать личность длинным перечнем качеств не позволяет выявить психолого-педагогическую сущность конкурентоспособного специалиста.

Проанализировав различные подходы к толкованию понятия конкурентоспособного специалиста, можно сделать вывод, что все ученые (А.А. Бодалев, С.А. Борисенко, Н.В. Борисова, Э.Ф. Зеер, В.А. Оганесов, О.И. Полькина, Н.В. Фомин, Д.В. Чернилевский и др.) связывают это понятие с достаточно высоким уровнем владения человеком той или иной деятельностью, то есть с наличием профессиональной компетентности, при этом человек должен обладать и такими личностными качествами, которые дают ему преимущества в сравнении с другими при осуществлении этой деятельности, то есть в условиях конкуренции «выгодно» отличат его от другого участника конкуренции.

Исследователи отмечают также, что конкурентоспособный специалист – это, прежде всего, личность, субъект профессиональной деятельности. Конкурентоспособность человека в профессиональной деятельности зависит не только от наличия глубоких профессиональных знаний, умений и навыков, качеств личности, но и от системы мотивов в выбранной профессии.

Модель конкурентоспособного специалиста в своих исследованиях пытались сконструировать многие ученые (Р.Я. Ахметшин, С.А. Борисенко, Н.В. Борисова, О.В. Душкина, В.А. Оганесов, О.И. Польки-на), представляя различные ее компоненты. Наличие различных точек зрения по разработке модели объясняется многообразием подходов к понятию конкурентоспособного специалиста.

На основе анализа понятий конкурентоспособной личности и конкурентоспособного специалиста, учитывая важность и ценность исследований в области формирования конкурентоспособного специалиста, таких авторов, как С.А. Борисенко, Н.В. Борисова, Л.М. Митина, О.И. Полькина, В.А. Оганесов и др., представим структуру модели конкурентоспособной личности специалиста в единстве трех компонентов – аксиологического, когнитивного и праксиологического. Выделенные компоненты связаны между собой, одна без двух других не может существовать и тем более развиваться, и находятся, на наш взгляд, в определенном соподчинении. Аксиологический компонент представляет направленность конкурентоспособной личности. Направленность включает в себя все внутренние побудительные силы личности – взгляды, убеждения, идеалы, интересы, цели, жизненные планы, склонности, установки, мотивы и др. Она определяет избирательную направленность активности и отношений личности, влияя на степень, характер и способ использования возможностей, имеющихся у личности. Аксиологический компонент представляет, «куда живет человек», что его влечет, к чему он стремится и прикладывает силы, чего добивается. Этой сфере принадлежит системообразующая, задающая, приоритетная роль в психической деятельности, данный компонент в наибольшей степени характеризует личность. Когнитивный компонент представляет высокий уровень теоретической подготовки, гибкость мышления, умение решать нестандартные задачи и т.д. Когнитивный компонент отвечает за умственные способности, интеллект. Праксиологический компонент представляет способности к саморазвитию, к самосовершенствованию, способность к достижению успеха, умение презентовать себя и результаты своего труда, способность адаптироваться к новым условиям, адекватно вести себя в деятельности и общении, способность к разумному риску на основе эмоциональной, интеллектуальной и поведенческой гибкости. Данный компонент отвечает за самоопределение, за способности, которые будут отличать его от других. Праксиологический компонент указывает на способность к творчеству и инновационной деятельности, способность принимать ответственные решения, способность к профессиональной адаптации, владения информационными технологиями, способность справляться с профессиональными проблемами.

Обобщая результаты исследований многих авторов (Р.Я. Ахметшин, С.А. Борисенко, Н.В. Борисова, О.В. Душкина, Л.М. Митина, В.А. Оганесов, О.И. Полькина, Н.В. Фомин, Д.В. Чернилевский и др.) и учитывая тот факт, что все авторы рассматривали конкурентоспособного специалиста в определенной профессиональной сфере, представим модель конкурентоспособной личности специалиста, в которой представлены качества личности, инвариантные относительно вида профессиональной деятельности (рис. 3).

Выделение структурных компонентов и их содержательное наполнение с педагогической точки зрения позволяет понять, какие личностные качества необходимо развивать у студентов в образовательном процессе вуза. Проведенный анализ психолого-педагогических исследований отечественных и зарубежных авторов позволил уточнить понятие: «конкурентоспособная личность специалиста – это субъект профессиональной деятельности, обладающий интегративной, динамической, деятельностной характеристикой – конкурентоспособностью, выражающей сущностные возможности личности и проявляющейся в потребности к успеху и самосовершенствованию, в способности к самореализации, к достижению высокой эффективности своей деятельности, выступающий лидером в условиях конкуренции».