Полная версия

Енисейское казачество в годы революции и Гражданской войны. 1917—1922

В 1899 г. в Красноярске была учреждена Красноярская казачья волость – единственная казачья административно-территориальная единица в Енисейской губернии. По штату на 1899 г. в военном ведомстве состояло 111 енисейских казаков, из числа которых 99 казаков и 6 офицеров служили в Красноярской казачьей сотне, а 6 казаков находилось в распоряжении начальника пограничного Усинского округа. В Министерстве внутренних дел и других ведомствах проходили службу 27 казаков. 147 казаков служили на частных золотых приисках. Следует отметить, что Красноярская и Иркутская казачьи сотни входили в состав войск 3-го Сибирского армейского корпуса, где были единственными кавалерийскими частями52.

По положению от 4 апреля 1904 г. в военное время сотня енисейских казаков развёртывалась в трёхсотенный Красноярский казачий дивизион, в котором должно было числиться 482 казака при 14 офицерах и чиновниках53. 10 июля 1910 г. вышло положение об Иркутском и Красноярском казачьих дивизионах, согласно которому енисейские казаки, так же как и иркутские и якутские казаки, должны были служить 3 года на действительной службе – с 20 до 23 лет; до 30 лет казаки находились на льготе (высокая степень мобилизационной готовности); до 3 лет находились в разряде внутренних служащих. Таким образом, общий срок службы составлял 18 лет. С 38 до 48 лет казаки числились в ополчении и выходили на службу в мирное время только в качестве добровольцев54.

К началу XX в. произошло укрупнение казачьих станиц на территории Енисейской губернии за счёт переселения казаков из крестьянских деревень и сёл. Если в 1892 г. в Енисейской губернии насчитывалось 79 казачьих селений, то в 1902 г. уже только 2455 . Большая часть енисейских казаков (около 77 %) к 1915 г. проживала в Минусинском уезде. Казаки, проживавшие в центральных уездах (Ачинском, Красноярском, Канском), составляли к 1915 г. около 21 %, а в северных уездах Енисейской губернии проживало менее 3 % казаков, причём имел место процесс концентрации казаков на юге губернии, в Минусинском уезде. Одновременно увеличивалась численность казачьего населения за счёт естественного прироста. Так, в Енисейской губернии лиц казачьего сословия было: в 1891 г. – 5494 человек, в 1902 г. – 6690 человек, в 1915 г. – 7276 человек. В начале XX в. енисейские казаки проживали большими патриархальными семьями, состоящими в среднем из 6 человек. В среде енисейских казаков был довольно высокий процент грамотных – 30, 2 %, в то время как у иркутских казаков грамотных было только около 10 %56.

До революции енисейское казачество не имело войскового статуса. В конце XIX – начале XX в. разрабатывалось много планов по изменению статуса енисейских казаков. Так, в 1878 г. командование Восточно-Сибирским военным округом представляло проект создания из енисейских и иркутских казаков нового войска, а в 1900–1901 гг. обсуждалась идея о присоединении енисейских и иркутских казаков к Сибирскому казачьему войску в качестве 4-го военного отдела. В Енисейской губернии предполагалось создать 11 станиц (33 населённых пункта) с численностью казачьего населения более 16 тыс. человек57. В казаки предполагалось поверстать крестьян и инородцев (см. табл. 1).

Таблица 1

Предполагаемая численность проектируемого 4-го отдела Сибирского казачьего войска58

**В числителе Иркутская область, в знаменателе Енисейская губерния.

*** Без казаков северных уездов.

**** С казаками северных уездов.

В начале XX в. для исследования вопроса на месте военный министр командировал в Енисейскую и Иркутскую губернии двух офицеров Сибирского казачьего войска: войскового старшину Н. Г. Путинцева и есаула А. Р. Елфимова. Идея не была реализована главным образом ввиду сильной разбросанности енисейских казаков на огромной территории: от верховьев Енисея до ее устья. Даже в местах компактного проживания – в Минусинском уезде – енисейские казаки составляли только 2,2 % от населения уезда59. Кроме того, против создания нового отдела Сибирского казачьего войска выступил иркутский генерал-губернатор П. И. Кутайсов, а его преемник К. М. Алексеев выступил за полную ликвидацию енисейского и иркутского казачеств60. В целом енисейское казачество составляло к 1916 г. 0,8 % населения губернии. Общее количество енисейских казаков к 1917 г. составляло более 8 тыс. человек, что было сопоставимо только с иркутским казачеством – 10 тыс. человек, но значительно меньше, чем население даже самого малого «войскового» казачества – уссурийского, насчитывавшего около 35 тыс. казаков61. По данным Енисейского районного переселенческого управления, в 1911 г. зафиксировано наличие в 10 станицах Минусинского уезда (Бузуново, Нижний Суэтук, Саянская, Алтайская, Каратуз, Солёноозёрская (Форпост), Арбаты, Имек, Монок и Таштып) 1198 дворов, 7627 душ казачьего населения обоего пола, из них 3865 мужчин62. Сельскохозяйственная перепись, проведённая в 1917 г. показала наличие в Енисейской губернии (без учёта казаков, находившихся в это время на фронте) 1418 казачьих хозяйств, 8,9 тысячи человек, в том числе 4,2 тысячи мужского населения, из числа которых 1015 (74,5 %) были сосредоточены в Минусинском уезде. Из них в Абаканской волости находилось 74 хозяйства, в Бейской – 12, Восточненской – 15, Ермаковской – 81, Каптыревской – 142, Кемской – 19, Лугавской – 95, Новосёловской – 160, Сагайской – 82 и Таштыпской – 377 казачьих хозяйств63. Всего в Минусинском уезде, где была сосредоточена основная масса казачьего населения, проживало 2985 мужских душ, всего около 7,5 тысячи казаков и членов их семей. В пользовании казаков Минусинского уезда, по данным 1918 г., находилось до 160 тыс. десятин земли64.

В Красноярском уезде казаки проживали в трёх станицах и нескольких деревнях, в Ачинском уезде было три станицы со смешанным казацко-крестьянским населением, в Канском уезде казаков насчитывалось только несколько человек, в Енисейском уезде большинство казаков проживало непосредственно в городе Енисейске, в Туруханском уезде насчитывалось около 400 человек обоего пола из числа казачьего населения65. Разбросанное расселение енисейских казаков создавало значительные трудности в его управлении. Кроме того, енисейские казаки к 1917 г. не имели статуса войска и, соответственно, органов казачьего самоуправления, таких как войсковое управление, войсковой круг, войсковой атаман и др. В то же время енисейцы были необходимы для охраны внутреннего порядка, прикрытия государственной границы в районе горных проходов через Саяны и для поддержания русского влияния в Урянхайском крае и Внешней Монголии. Так, в частности, в Урянхайском крае после установления над ним протектората России были размещены енисейские казаки в качестве конвоя при комиссаре по делам Урянхайского края66.

С 1871 г. в мирное время енисейцы имели на службе Красноярскую казачью сотню, в военное – Красноярский казачий дивизион и три станичные дружины. Последние обычно направлялись в Усинский пограничный округ (1900, 1904, 1914 гг.). В Русско-японскую войну енисейские казаки выставили на фронт только 12 рядовых казаков при одном офицере, которые несли службу по охране штаба 4-го Сибирского корпуса и, очевидно, штаба 1-го Армейского корпуса, и непосредственно в боевых действиях не участвовали67. Во время Первой мировой войны, отмобилизованный Красноярский казачий дивизион был передан в распоряжение МВД и нёс полицейские функции в губернии. В то же время в годы Первой мировой войны процент призванных на воинскую службу у енисейских казаков выглядит на фоне остальных казачьих войск России достаточно высоким. Так, при общем для всех казачьих войск проценте призванных на службу относительно общей численности казаков в 7,2 %, процент енисейских казаков, призванных на службу, составлял 6 %, в то время как, например, в Забайкальском казачьем войске только 5,5 %68. Тем не менее первоначально на фронт енисейских казаков не отправляли и даже препятствовали их добровольному уходу в воюющие части69. Однако, по некоторым сведениям, около 70 енисейских казаков воевали на разных фронтах Первой мировой войны, отправившись туда самостоятельно. Только в начале 1915 г. на фронт было отправлено 110 енисейских казаков-добровольцев, которые вошли в состав 4-й и 5-й сотен Уссурийского казачьего полка70. После Февральской революции енисейские казаки, служившие в Уссурийском казачьем полку, дислоцировавшемся в это время близ Кишинёва в местечке Волуй-Воды, были выделены в особую сотню. Енисейская казачья сотня, считавшаяся особо надёжной и не поддерживавшей революционных настроений, образовала конвой генерала П. Н. Краснова, командира 3-го Конного корпуса, в состав которого входил в это время Уссурийский полк. Ввиду отсутствия собственных казаков-офицеров в состав сотни в это время были включены хорунжии Розанов и Тялшинский, позднее проявившие себя как активные участники Гражданской войны в Сибири71.

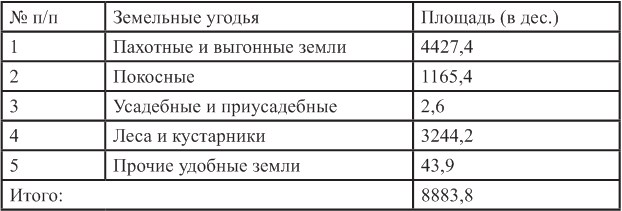

Экономическое положение енисейских казаков к 1917 г. было в целом удовлетворительным. Так, по итогам поземельного устройства казаков Красноярской станицы, начавшегося решением правительства в 1907 г. и завершившегося в 1913 г., красноярские казаки получили надел на 221 надельную душу (лиц мужского пола), 32 вдовы и 27 сирот в полной норме (30 десятин) пашни на казака, включавшей в себя пахотные и выгонные угодья, покосы и леса. В целом красноярские городовые казаки имели в 1913 г. 10 702 десятины разных сельскохозяйственных угодий, в том числе 8883,8 десятин удобной земли (см. табл. 2)72.

Таблица 2

Удобные земли красноярских городских казаков в 1913 г.73

В начале 1910 г. казачьи душевые паи составляли у казаков Минусинского уезда – 33,6 десятины земли, ачинцев – 40, красноярцев – 28,6, усинцев – 22 десятины. Всего в земельном фонде Енисейской губернии земли казаков составляли 0,4 %74.

К маю 1917 г. в собственности енисейских казаков имелось 11 мельниц, 7 кожевенных заводов, 15 кузниц, 2 солеварные и 1 столярная мастерская75

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

1

Евсеев, Н. Ф. Разгром генерала Бакича // Красная Армия Сибири. – Новониколаевск, 1923. – № 5/6. – С. 123–155.

2

Гидлевский, К. Минусинская коммуна. 1917–1918 гг. Из истории Октябрьской революции в Сибири. – М.–Л.: ОГИЗ-СОЦЭГИЗ, 1934. – 295 с.

3

Ленивов, А. Историческая справка о Калмыцком, Башкирском, Енисейском и Красноярском казачьем войсках, возникших в период 1917–1920 гг. // Вольное казачество. – 1931. – № 74. – С. 17–26.

4

Енисейские казаки: Историческое прошлое, быт и служба енисейских казаков по материалам, собранным членом Войскового правления К. И. Лаврентьевым / сост. Н. Н. Князев. – Харбин, 1940. – 174 с.

5

Гордеев, А. А. История казачества. – М.: Вече, 2007. – 640 с.

6

Устинов, А. Н. Установление Советской власти на юге Красноярского края. – Абакан: Хакас. кн. изд-во, 1958. – 108 с.

7

Сейфулин, Х. М. К истории иностранной военной интервенции и Гражданской войны в Туве (1918–1921 гг.). – Кызыл: Тув. кн. изд-во, 1956. – 318 с.

8

Познанский, В. С. Очерки вооружённой борьбы Советов Сибири с контрреволюцией в 1917–1918 гг. – Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 1973. – 308 с.

9

Хвостов, Н. А. Борьба большевиков за трудовое казачество на востоке страны (1917–1920). – Красноярск: Изд-во КрасГУ, 1991. – 240 с.

10

Октябрь в Сибири: Хроника событий. Март 1917–1918 гг. / отв. ред. И. М. Разгон. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1987. – 319 с.

11

Баталов, А. Н. Борьба большевиков за армию в Сибири. 1916–1918 гг. – Новосибирск: Наука. Сиб. отделение, 1978. – 286 с.

12

Журов, Ю. В. Енисейское крестьянство в годы Гражданской войны. – Красноярск: Краснояр. кн. изд-во, 1972. – 251 с.

13

Гришаев, В. В. Сельскохозяйственные коммуны Советской России. 1917 – 1929 гг. – М.: Мысль, 1976. – 188 с.; Гришаев, В. В. Коммунары Сибири. – Красноярск: Краснояр. кн. изд-во, 1987. – 166 с.

14

Шишкин, В. И. Революционные комитеты Сибири в годы Гражданской войны (август 1919 – март 1921 г.). – Новосибирск: «Наука», Сиб. отд-ние., 1978. – 336 с.; Шишкин, В. И. Социалистическое строительство в сибирской деревне (ноябрь 1919 – март 1921 г.). – Новосибирск: Наука, 1985. – 320 с.

15

Очерки истории Красноярской краевой организации КПСС (1895–1980 гг.) / гл. ред. Н. П. Силкова. – Красноярск: Краснояр. кн. изд-во, 1982. – 600 с.

16

Черкасов, А. Т. Конь рыжий: Сказание о людях тайги / А. Т. Черкасов. – М.: «Дом», 1993. – 623 с.

17

История казачества Азиатской России: в 3 т. / гл. ред. В. В. Алексеев. – Екатеринбург: УрО РАН, 1995.

18

Казачество: энциклопедия / гл. ред. А. П. Фёдоров и др. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 400 с.

19

Шекшеев, А. П. Енисейское казачество: антисоветская борьба и трагический исход // Ежегодник ИСАТ. Вып. I. – Абакан, 2001. – С. 129–153.; Шекшеев, А. П. Енисейское казачество в период революции и Гражданской войны: проблемы истории // История Белой Сибири: тез. 4-й науч. конф. 6 –7 фев. 2001 года. – Кемерово, 2001. – С. 48–51.

20

Богуцкий, А. Е. Взаимоотношения казачества и Советской власти в 1917– 1922-е гг. / А. Е. Богуцкий // Власть и общество: межрег. науч.-практ. конф. Окт. 2003 года, Абакан. – Абакан, 2003. – С. 237–238.

21

Шулдяков, В. А. О причинах сословных противоречий и борьбе между казачеством и крестьянством Енисейской губернии в период революции и Гражданской войны // Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы развития. Ч. I. – Омск, 2004. – С. 265–269.

22

Бутанаев, В. Я., Индыгашев, Б. Я. Хакасский элемент в истории енисейского казачества. // Вестник ХакГУ им. Катанова. Вып. II. Сер. 3. История. Право. – Абакан, 2002. – С. 19–22.

23

Быконя, Г. Ф. Казачество и другое служебное население Восточной Сибири в XVIII – начале XIX века (демографо-сословный аспект): монография; Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. – Красноярск, 2007. – 416 с.

24

Романов, Г. И., Новиков, П. А. Иркутское казачество (2-я половина XVII – начало XX вв.). – Иркутск: ООО НПФ «Земля Иркутская», 2009. – 352 с.

25

Петрушин, Ю. А. Жизненный уклад казаков в Иркутском казачьем войске в середине XIX – первой четверти XX в. // Журнал СФУ. Серия «Гуманитарные науки». – 2009 – № 4. – С. 507–515.

26

Коняхина, И. В. Мятеж Красноярского казачьего дивизиона в 1918 г. // Гражданская война в Сибири. – Красноярск: Изд-во КрасГУ, 1999. – С. 145– 150.

27

Шекшеев, А. П. Атаман Сотников: трагедия казачьей интеллигенции // Белая гвардия. Казачество России в Белом движении. – 2005. – № 8. – С. 64–72.

28

Шекшеев, А. П. И. Н. Соловьёв: «герой» истории и человек // Гражданская война в Сибири / ред. М. Д. Северьянов. – Красноярск: Изд-во КрасГУ, 1999. – С. 205–211.

29

Шекшеев, А. П. Гражданская смута на Енисее: победители и побеждённые.– Абакан: Хакас. кн. изд-во, 2006. – 592 с.

30

Богуцкий, А. Е. Одиссея есаула Г. К. Бологова // Земля и люди Красноярья: мат-лы регион. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию Краснояр. края. – Шушенское, 2005. – С. 35–37.

31

Волков, А. В. Белые генералы Восточного фронта Гражданской войны: Биографический справочник. – М.: Русский путь, 2003. – 240 с.

32

Шулдяков, В. А. Расказачивание и оказачивание как феномен русской революции и Гражданской войны // История Белой Сибири: мат-лы 5-й Междунар. науч. конф. 4–5 февр. 2003 года, Кемерово. – Кемерово, 2003. – С. 64–72; Шулдяков, В. А. Оказачивание как средство самосохранения в условиях Гражданской войны и его разновидности // Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы развития: мат-лы VI междунар. науч.-практ. конф. (30–31 марта 2006 г.). Ч. 2. – Омск, 2006. – С. 251–255.

33

Шулдяков, В. А. Гибель Сибирского казачьего войска. 1917–1920 гг. Кн. 1. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2004. – 748 с.; Шулдяков В. А. Гибель Сибирского казачьего войска. 1920–1922 гг. Кн. 2. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2004. – 607 с.

34

Ларьков, Н. С. Начало Гражданской войны в Сибири. Армия и борьба за власть. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1995. – 355 с.

35

Дацышен, В. Г., Ондар, Г. А. Саянский узел: Усино-Урянхайский край и российско-тувинские отношения в 1911–1921 гг. – Кызыл: Республ. типография, 2003. – 284 с.

36

Новиков, П. А. Гражданская война в Восточной Сибири. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – 415 с.

37

Жулаева, А. С., Лущаева, Г. М. Сельское население Сибири первой половины 20-х гг. XX в: социальные проблемы и противоречия. – Красноярск: СибГТУ, 2007. – 274 с.

38

Романов, Г. И. Казачье население Восточной Сибири (конец XIX – начало XX века): дис. … канд. ист. наук. – Иркутск, 1996. – 174 с.

39

Богуцкий, А. Е. Енисейское и иркутское казачество в 1917–1925 г.: дис. … канд. ист. наук. – Абакан, 2007. – 180 с.

40

Солоухин, В. А. Солёное озеро. – М.: Цицеро, 1994. – 208 с.

41

Юзефович, Л. А. Самодержец пустыни (Феномен судьбы барона Р. Ф. Унгерн-Штернберга) / Л. А. Юзефович. – М.: Эллис Лак, 1993. – 272 с.

42

Смирнов, А. А. Атаман Краснов. – М.: ООО «Издательство АСТ»; СПб.: Terra Fantastica, 2003. – 368 с.

43

Казачьи войска. По апрель 1912 г. / сост. В. Х. Хазин. – СПб.: Б. и., 1912. – Репр. воспр. изд. – Б. м.: А/О «Дорваль», 1992. – С. 327; Романов, Г. И. Казачье население Восточной Сибири. – Иркутск, 1996. – С. 32–33.

44

Казачьи войска… – С. 327.

45

Дацышен, В. Г. Красноярские казаки в конце XIX – начале XX вв. // Сибирский субэтнос: Культура, традиции, ментальность. Вып. 2. Кн. 1. – Красноярск, 2006. – С. 93–94.

46

Казачьи войска… – С. 328

47

Романов, Г. И. Указ соч. – С. 34.

48

ГАКК, ф. 31, оп. 1, д. 37, л. 131 об.

49

Дацышен, В. Г. Красноярские казаки… – С. 94.

50

Дацышен, В. Г. Указ. соч. – С. 94.

51

ГАКК, ф. 31, оп. 1, д. 94, л. 15; Романов, Г. И. Указ соч. – С. 48.

52

Романов, Г. И. Указ. соч. – С. 119–122.

53

Казачьи войска… – С. 329; Романов, Г. И. Указ. соч. – С. 144.

54

Романов, Г. И. Указ. соч. – С. 129.

55

Романов, Г. И. Указ. соч. – С. 40.

56

Там же. – С. 36, 40, 44.

57

Дацышен, В. Г. Указ. соч. – С. 95–96.

58

Приводится по: Романов, Г. И. Казачье население Восточной Сибири (конец XIX – начало XX в.): дисс. … канд. ист. наук. – Иркутск, 1996. – С. 58–59.

59

Романов, Г. И. Указ. соч. – С. 41.

60

Дацышен, В. Г. Указ. соч. – С. 96.

61

История казачества Азиатской России: в 3 т. Т. 3 / гл. ред. В. В. Алексеев. – Екатеринбург: УрО РАН, 1995. – С. 15.

62

Список населённых пунктов Енисейской губернии / сост. А. Р. Шнейдер. – Красноярск: Енисейск. регион. перес. упр., 1911. – С. 288, 314, 328, 352, 356, 364, 366, 372.

63

Списки населённых пунктов Енисейской губернии и Урянхайского края. Ч. 1 / ред. М. Красиков. – Красноярск: Енис. губ. стат. бюро, 1921. – С. 124.

64

ГАКК, ф. р. 448, оп. 2, д. 331, л. 13; ф. р. 49, оп. 1, д. 43, л. 35; Журов, Ю. В. Енисейское крестьянство в годы Гражданской войны. – Красноярск: Изд-во КГПИ, 1972. – С. 234.

65

Списки населённых пунктов Енисейской губернии… – С. 124.

66

Дацышен, В. Г. Саянский узел: Усино-Урянхайский край и русско-тувинские отношения в 1911–1921 гг. – Кызыл: Республ. типография, 2003. – С. 116.

67

Романов, Г. И. Указ. соч. – С. 138.

68

Казачество Азиатской России. Т. 3. – С. 154.

69

Вестник енисейского казачества. – Красноярск, 1917. – 21 авг. – № 3. – С. 1.

70

Романов, Г. И. Указ. соч. – С. 146–149.

71

Тялшинский, А. Н. Воспоминания // Енисейские казаки / сост. Н. Н. Князев. – Харбин: Издание енисейской зарубежной казачьей станицы, 1940. – С. 143–144.

72

Богуцкий, А. Е. Красноярское казачество и советская власть: опыт общения. 1920–1922 гг. // Красноярский край: история в документах. – Красноярск: РИО КГПУ, 2004. – С. 47.

73

Приводится по: Богуцкий А. Е. Красноярское казачество и советская власть: опыт общения. 1920–1922 гг. – С. 46.

74

Журов, Ю. В. Енисейское крестьянство в годы Гражданской войны / Ю. В. Журов. – Красноярск: Изд-во КГПУ, 1972. – С. 50; Шекшеев, А. П. Гражданская смута на Енисее: победители и побеждённые. – Абакан: Хакас. кн. изд-во, 2006. – С. 27.

75

Шекшеев, А. П. Енисейское казачество в переломную эпоху (1917 – начало 1930-х гг.) // Хакасия в XX в.: язык, история, культура. – Абакан: Изд-во ХакГУ, 2007. – С. 60.