Полная версия

Изображение. Курс лекций

В биологии есть свой Big bang – огромный эволюционный взрыв, который произошел в кембрийский период372. Это период между 543 и 490 миллионами лет назад. Его длительность – примерно 60 миллионов лет. В масштабах истории нашей планеты это не такой уж длительный период. Он интересен тем, что в него жизнь вступает с тремя типами животных, а выходит из него со всеми 38 биологическими типами. Что-то невероятное произошло в этот период, с тех пор эволюция продолжалась, но больше новых типов не появилось. Вот как это выглядит в масштабах истории Земли. Земля возникла 4 миллиарда 600 миллионов лет назад. Жизнь зародилась 3 миллиарда 900 миллионов лет назад. Некоторые считают, что это случилось в результате метеоритной бомбардировки Земли. Совершенно отрицать этого нельзя. В 1969 году в Австралии был найден так называемый метеорит Мерчисон, на котором были найдены семьдесят четыре аминокислоты, в том числе восемь аминокислот, способных производить протеины. Как бы там ни было, в течение первых 3 миллиардов лет существования жизни на Земле было всего три биологических типа, и при этом не самых веселых: бактерии, одноклеточные водоросли и одноклеточные животные, например амебы. 3 миллиарда лет – больше ничего.

Встает вопрос: что случилось в кембрийский период? Никто, конечно, достоверно на этот вопрос ответить не может, но есть гипотезы373. Одна из них заключается в том, что жизнь зародилась в так называемых black smockers – это вулканические извержения в океане. Они могли снабжать живые организмы энергией, альтернативной солнечной. Они, например, поддерживали необходимую для ускорения синтеза аминокислот высокую температуру. В этих извержениях было вещество – сернистое железо, которое живые организмы могли использовать в качестве источника энергии. Но самое существенное, что жизнь в black smockers протекала в полной темноте, потому что состав этих извержений похож на копоть. Сернистое железо в больших количествах находят в дымоходах. Потом происходит нечто принципиально важное: эти black smockers практически перестают функционировать, вода становится все более прозрачной и появляется свет. Как только появляется свет, ситуация начинает меняться. Возникает возможность зрения. Загадка его появления часто обсуждается. Глаз – это типичный пример, который приводят креационисты, когда пытаются доказать, что бог сотворил мир. Потому что, говорят они, глаз не может возникнуть эволюционно, это слишком сложно: все эти хрусталики, сетчатки, как их собрать воедино? Как если бы автомобиль вдруг эволюционно возник из бактерий, это слишком сложно. В действительности это не так загадочно: глаз возникает эволюционно, но фантастика заключается в том, что глаза появляются у огромного количества животных независимо друг от друга. Это не то что они возникли у какого-то вида, а затем стали передаваться от вида к виду. Первое существо с глазами в кембрийский период – это трилобит. И он сразу становится хищником, ведь слепое существо не может быть хищником. Как только появляются хищники, возникает необходимость защищаться от них, то есть нужда в глазах распространяется. Глаза начинают развиваться у самых разных животных. И как только это происходит, начинает стремительно развиваться и дифференцироваться жизнь. Появляется внешний облик.

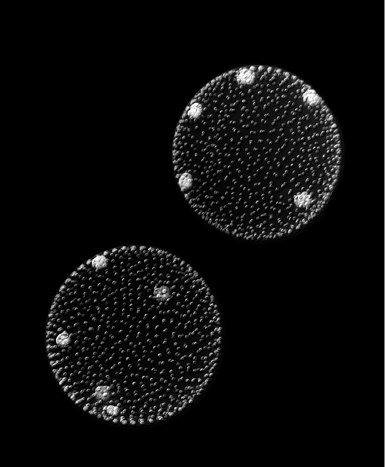

Вольвоксы. Фото: Picturepest

Самое главное событие кембрийского периода – возникновение кожи и панциря. Появляется внешний «экран», поверхность, на которой может расположиться видимое: фанеры. До этого таких поверхностей не было. Вот, например, чрезвычайно древние создания, так называемые вольвоксы – крошечные полупрозрачные шарики, диаметром в миллиметр. Они обладают круглой формой, в них нет морфологической дифференциации, нервной системы, это преобразованная в единый организм колония микроорганизмов. Тут нет различия между внешним и внутренним, нет никакой поверхности, прячущей внутренние органы.

Или, например, comb jelly – гребневик, полупрозрачный мешок с ротовым отверстием, медузообразный по текстуре, классическое животное, не имеющее кожи. Он плавает и переваривает то, что попадает в этот мешок чисто механически. Его функционирование не зависит от зрения, и он не имеет поверхностного слоя. И у него тоже нет различия между внутренним и внешним, это такая пустая бутылка.

Согласно Портману, очень важным эволюционным моментом является исчезновение прозрачности. И это появление непроницаемой для зрения поверхности влечет за собой один существенный процесс. Первоначально все эти прозрачные создания тяготеют к симметрии. Когда возникает кожа, симметрия внутренних органов исчезает. У человека ассиметричны внутренние органы, в структуре нашего тела доминирует максимально эффективное использование ограниченного объема внутренних полостей: «…всюду, где метаболический процесс ведет к жертвованию симметрией в пользу увеличения поверхностей, расширившиеся органы убираются в непрозрачные покровы. Усиливающийся уровень организации идет рука об руку с появлением все более очевидных непрозрачных поверхностей, обладающих специальной окраской, текстурой и иными кожными структурами»374.

Появление кожи любопытно тем, что внешний вид продолжает быть симметричным, а внутренний утрачивает симметрию. Происходит расхождение между внешним и внутренним, и внутреннее как бы освобождается от эстетического давления и начинает стремительно усложняться. Портман изучал прозрачных лягушек, которые кое-где существуют, японцы даже вывели для экспериментов искусственных прозрачных лягушек. Это любопытные существа. Их внутренние органы вытягиваются, обретают былую симметрию, как бы силятся приобрести эстетические качества. Портман показал, что у прозрачных животных внутренние органы обыкновенно стремятся к симметрии: «Ясное различие между „внешним“ и „внутренним“ обличьем на более высоком уровне отражает и структурное различие. Симметричная внешность становится местом расположения многих структур, предназначенных для глаза вероятного наблюдателя, то есть органа чувств, способного отличать „хорошие“ формы от „плохих“, в то время как „внутренности“ становятся местом значительного увеличения метаболических поверхностей, которые не могут ассоциироваться с визуальными эффектами даже тогда, когда в них появляется пигментная окраска»375. В этом различии отражается и специализация на правде и обмане, о которой я уже говорил. Большие внутренние метаболические поверхности не несут в себе, в отличие от внешних, сомнительной или ложной информации. Каждое создание стремится к тому, чтобы обрести симметричный упорядоченный облик. Только такой облик мгновенно прочитывается глазом как знак, обладающий смыслом. И между прочим, как замечал тот же Портман, усложнение внешнего облика требует более сложной нервной системы для его восприятия. В каком-то смысле дифференциация мозга объясняется не только практическими навыками выживания, но и практикой чтения внешности, а ее можно, я надеюсь, без чрезмерной натяжки соотнести с человеческим навыком чтения письменных текстов, которому она предшествовала.

Внешнее, автономизируясь от внутреннего, перестает его непосредственно отражать и все больше становится отражением внешнего мира. Оно все больше вписывается в систему глаз/взгляд, о которой я говорил раньше. То, что мир смотрит на живое, а живое эволюционирует по отношению к этому взгляду (даже если в реальности никто и не смотрит), принципиально важно. На основании системы глаз/взгляд живое существо осваивает мир, вступает с ним в отношения, которые, вероятно, были бы невозможны, если бы мир не отвечал нашему глазу взглядом. Морис Мерло-Понти, тонко чувствовавший сложность этого обмена между миром и человеком, писал: «Появившийся в среде видимого благодаря своему телу, которое само принадлежит этому видимому, видящий не присваивает себе то, что он видит: он только приближает его к себе взглядом, он выходит в мир»376. Для Мерло-Понти принципиально то, что видящее тело одновременно видимо, предстает взгляду мира. Он пояснял: «Можно говорить о появлении человеческого тела, когда между видящим и видимым, осязающим и осязаемым, одним и другим глазом образуется своего рода скрещивание и пересечение, когда пробегает искра между ощущающим и ощущаемым и занимается огонь, который будет гореть до тех пор, пока та или иная телесная случайность не разрушит то, что ни одна случайность не в состоянии была бы произвести…»377

В результате то, что мы видим вовне, становится отражением нас самих. А это оказывается основанием для нашей деятельности в мире. Благодаря этому «скрещиванию и пересечению» мы способны проецировать икскюлевские «перцептивные знаки» Merkzeichen вовне и превращать их в «перцептивные меты» – Merkmal. Мы тяготеем к определенной организации знаков, предпочтительно в русле симметрии, которую мы связываем с красотой. Но эта способность укоренена в чувствительности животного к красоте и симметрии и в его способности выражать себя удивительным образом в своей внешности.

Все начинается, как я говорил, со света, от света животный мир переходит к появлению цвета, затем к появлению формы. Немецкий последователь Дарвина Эрнст Геккель когда-то создал очень влиятельную книгу «Красота форм в природе» (1904), где он, в упоении от этих симметрий, воспроизвел огромный каталог органических форм. Эта книга оказала большое влияние на ар-деко, многие художники заимствовали из нее формы для своих произведений. История труда Геккеля показывает, до какой степени наша эстетическая чувствительность соответствует облику животных и укоренена в нашей биологической эволюции.

В заключение сегодняшней лекции я хочу коротко остановиться на истории глаза. Помните, я только что говорил о том, что сложное строение глаза – это традиционный аргумент креационистов против теории эволюции. И тогда же я сказал, что это слабый аргумент. Существует немало фактов постепенной и медленной эволюции глаза. Глаза начинаются с фоточувствительного пигментного образования, которое, так же как и цветные круги на крыльях бабочек, называется occelli. Это сначала просто пигментное пятнышко, на котором кожа превращается в выпуклость, она становится подобием лупы. Благодаря тому, что возникает такая выпуклость, свет фокусируется и дает больший эффект. Возрастает фоточувствительность. Эти светочувствительные пигментные пятна являются самыми примитивными глазами. Из них возникают фасеточные глаза, как, например, у мух, других насекомых. Такие глаза – это, собственно, колония occelli, собравшихся вместе и создавших фасеточный глаз. Первые глаза трилобитов были фасеточными, собранными в формы цилиндров.

Гравюра из книги Эрнста Геккеля «Красота форм в природе» (1904). Ernst Haeckel. Kunstformen der Natur (1904), plate 91: Spumellaria

После кембрийского взрыва глаза появляются практически у всех животных. Примитивные глаза имеются даже у медуз. У червей уже есть зрение. Но настоящий глаз, как мы его понимаем, возникает, когда появляется сетчатка: тонкий слой, покрытый светочувствительными клетками-рецепторами. Раковина наутилус имеет глаз, устроенный по принципу peephole, камеры-обскуры. В нем есть маленькая дырочка, которая сужается и расширяется в зависимости от силы света.

Вообще, одна из центральных проблем, связанных со зрением, – это вопрос о том, как фокусировать луч света, чтобы сделать изображение более отчетливым. Этой цели служит выпуклая роговица, которая, как линза, фокусирует свет, корректируя от 20 до 65 процентов лучей. Но этого недостаточно. Поэтому мы имеем хрусталик, который корректирует то, что недофокусирует наша роговица. А у морского гребешка, например, внутри глаза имеется вогнутое зеркало. Оно покрыто отражающими свет кальцитами и меняет свою форму. Попадая на это зеркало, луч отражается от него и поворачивает обратно на прозрачную сетчатку. Он дважды проходит эту сетчатку, сначала – когда попадает в глаз, а затем – когда отражается назад зеркалом.

У улитки глаз находится в рожках, но это уже более-менее нормальный глаз, с нашей точки зрения, глаз, у которого есть сферические линзы, позволяющие видеть гораздо лучше, чем глаза моллюсков или медуз.

У рыб глаза невероятно выпуклые. Взять хотя бы глаз сома, очень выпуклый, но без хрусталика, от этого он производит сильные сферические аберрации.

Мы давно не используем такие объективы в фотоаппаратах, а употребляем набор более плоских линз. У рыбы зрение искаженное, но вода сильно преломляет лучи, и выпуклость их глаз, как ни странно, производит коррекцию этого преломления. Но, как показывают исследования, морские животные гораздо меньше полагаются на зрение и гораздо больше – на слух. Выпуклость на лбу дельфинов – это большой уловитель и резонатор звуков. Этому же служит и их нижняя челюсть. В воздухе звук почти никогда не распространяется дальше, чем на десяток километров. В то время как под водой, где обыкновенно плохо видно на расстоянии, звук распространяется быстро и далеко. Кит-горбач в Мексиканском заливе слышит пение своих сородичей у берегов Аляски378.

Уже из сказанного ясно, что эволюционно все глаза разные. Чем более сложный глаз, тем более сложный мозг. Изображение дается нам сначала в очень схематическом виде, мы сразу различаем контрасты. В нашем мозге существуют две автономные формы восприятия. Одна специализирована на восприятии контрастов, а другая сосредоточена только на деталях. Мы все время синтезируем контрасты и детали. Развитие нашего мозга связано с оптикой нашего глаза, и эта оптика задает нам многие параметры нашего сознания.

Лекция III

Реальность как хаос. Эксперименты Кёлера и с резиновой рукой. Отделение изображения от носителя. «Шедевр» Френхофера у Бальзака. Превращение хаоса в смысл. Фотографии Фредерика Соммера. Внутреннее и внешнее. Экран кожи как место интеграции внутреннего и внешнего (Анзьё). Амодальное восприятие Стерна. «Я» как синтез систем. Человек – существо без сущности (Пико делла Мирандола и Хайдеггер). Человек как картинка. Изображение и интеграция систем. Устройство глаза. Видение контрастов и цвета. Система «где» и система «что». Улыбка Моны Лизы. Система центр/периферия.

Изображение как таковое – это чистая абстракция, продукт синтеза многих систем, которые входят в механизм восприятия и памяти. Оливер Сакс в книге «Антрополог на Марсе» рассказывает, что пациент, у которого после 45 лет слепоты удалили катаракту, увидел мир как полный набор хаотических пятен. Согласно Саксу, пациент этот увидел реальность мира, потому что она состоит из огромного количества хаотических пятен, которые не интегрированы в образы, смысловые совокупности. Сакс приводит свидетельство пациента, донесенное до нас офтальмологом Альберто Вальво. Больному было возвращено зрение, но он испытал непредвиденные трудности: «Мои первые попытки читать приносили мне одни огорчения. Я видел буквы, каждую по отдельности, но сложить из них слово не удавалось. Дело пошло на лад лишь через несколько недель, после ежедневных изнурительных тренировок. Возникали и другие трудности. Я не мог сосчитать пальцы на собственной руке, хотя и знал, что их пять. Переход от одного пальца к другому не получался»337. Те же трудности испытывал и пациент Сакса Верджил после аналогичной операции, о чем говорил сам больной и рассказывала его жена Эми: «Ему было трудно воспринять весь объект в целом. Даже взяв кошку на руки, он не различал ее всю, а видел лишь, переводя взгляд с одного на другой, ее отдельные члены: ухо, нос, лапу, хвост. Эми нам привела и другой пример из того же ряда. Верджила удивлял вид деревьев. Только через месяц после операции он сумел осознать, что ствол и крона дерева составляют единое целое»338. И еще долгое время, чтобы отличить кошку от собаки, Верджил должен был брать животное на руки и ощупывать. Целостный образ не складывался в режиме визуального восприятия.

Нечто сходное замечал Ницше, когда говорил о дионисийском хаосе как о подлинном лице мира: «Общий характер мира <…> извечно хаотичен, не в смысле недостающей необходимости, а в смысле недостающего порядка, членения, формы, красоты, мудрости и как бы там еще ни назывались все наши эстетические антропоморфизмы»339. Мир действительно хаотичен, и мы придаем ему смысл и организацию, структурно интегрируя эти пятна, организуя их в изображение. Изображение не есть прямая копия того, что находится перед нами.

Хорошо известны классические эксперименты, показывающие механизмы работы зрения. Один из известнейших был осуществлен Вольфгангом Кёлером, одним из основателей гештальтпсихологии. Он стал использовать очки, которые переворачивали видимую картинку, меняли в ней правую сторону на левую или верх на низ. Предсказуемо, надев такие очки, человек терялся. Специалист по интегративным системам зрения Альва Ноэ, интерпретируя эксперимент Кёлера, заметил: «Неспособность нормально видеть связана не с характером стимуляции, но скорее с перцептивным пониманием (или, вернее, непониманием) стимула»340. Очки разрушают устойчивую связь между видением и моторикой, видением и слухом. Так, при зеркальном переворачивании картинки звук, например, идет слева, а источник звука оказывается справа. Происходит дезинтеграция двух соотнесенных систем, и человек совершенно утрачивает способность ориентироваться. Он как бы полностью парализуется.

Любопытно, что если носить эти очки длительное время, то все становится на свои места, человек начинает свободно ориентироваться в этом перевернутом мире, потому что мозг начинает интегрировать то, что он видит, иным образом. То, что перевернуто, начинает соединяться с соответствующей моторикой, слухом и т. д. Но если снять эти очки с человека, то он снова какое-то время не сможет ходить. Не существует простого оптического отражения мира в нашем глазу. Изображение интегрируется через взаимодействие различных когнитивных, перцептивных и моторных систем. И результатом этой интеграции становится окружающий нас мир.

Другой часто цитируемый впечатляющий эксперимент – это эксперимент с резиновой рукой. Руку человека прячут, а в поле его зрения помещают резиновый муляж руки. Его настоящую руку колют, до нее дотрагиваются кисточкой, одним словом, стимулируют, и через довольно короткое время человек ощущает эти уколы в лежащей перед ним резиновой руке. Резиновая рука становится чувствительной. Происходит перенос осязательных ощущений на резиновую руку. Происходит интеграция тактильных ощущений с тем, что он видит. Зрение всегда доминирует, оно всегда служит основой для интеграции разных ощущений. Это хорошо видно на примере локализации источника звука, который мы всегда обнаруживаем в том, что видим. В кино мы переносим звук из динамика за экраном на губы героя или видимый в кадре музыкальный инструмент. Это эффект чревовещателя, который говорит горлом, не двигая губами, а мы слышим речь из уст куклы, которая рядом шевелит губами. Речь мы привязываем к движущимся губам, музыку мы привязываем к видимому музыкальному инструменту или радиоприемнику. Французский теоретик Кристиан Мец заметил, что вся система звуков в нашей культуре определяется через их источники. Мы говорим: это шум самолета, это шум автомобиля, это шум пилы. Мы характеризуем звук через то, что мы можем видеть.

Вот это coupling, сочленение, спаривание происходит у любого живого существа. Биологи говорят, что у примитивных животных оно происходит в режиме непосредственного контакта, но чем более сложно организовано существо, тем меньше оно зависит в этом сочленении от непосредственного контакта и тем более предполагает дистанцию. Зрение знаменует переход от тактильности к восприятию на расстоянии. И это дистанцирование имеет большое значение. С развитием психики животных, и позже человека, расстояние увеличивается и радиус зрения удлиняется. Горизонт тяготеет к постоянному расширению. По мере его расширения происходит появление того, что мы можем назвать образом, изображением. Расширение горизонта, однако, сопровождается выделением в нем более узких зон и их упрощением. Есть закон, который знают специалисты по рекламе: чем дальше реклама от человека, тем проще она должна быть. Французский философ Жильбер Симондон считал, что в греческом театре использование масок, упрощающих формы лиц, связано с этим расширением спектра зрения и с круглой формой греческой орхестры, где не предполагалось прямого луча зрения, структурно организующего новоевропейский театр, в котором сцена имеет вид коробки без одной стены. Современная сцена резко сужает горизонт зрения и делает излишней маску. Нарастающее дистанцирование прямо связано с автономизацией изображения, картинки, постепенно превращающейся в отдельный объект восприятия. Одновременно происходит превращение этой картинки в некую символическую конфигурацию, отделяющуюся от материальных носителей и способную превратиться в знак. Как заметил немецкий историк искусства Ханс Бельтинг, «„изображение“ – нечто большее, чем результат восприятия. Оно являет себя как результат личной или коллективной символизации»341.

Самое удивительное в живописи – это то, что мы смотрим на холст, на мазки, на краски и видим картинку, которая отделяется от этих рам, холста и красок. Мы можем смещать внимание от мазка и холста к изображению, которое как бы приобретает автономию и становится независимым от своего носителя. Я в этой связи хочу опять вспомнить оппозицию взгляда и глаза. Взгляд – это то, что всегда обращено к нам, то, что нас касается. Сартр говорит о том, что взгляд лежит у нас на лице. Глаз находится в лице человека, которого ты видишь, а взгляд – прямо на тебе. Мы можем видеть либо взгляд, либо глаз: «… мое восприятие взгляда, обращенного ко мне, появляется на фоне устранения глаз, которые „рассматривают меня“: если я воспринимаю взгляд, я перестаю воспринимать глаза; они находятся там, они остаются в поле моего восприятия, как чистые представления, но я не использую их, они нейтрализованы, находятся вне игры; они не являются больше предметом тезиса; они пребывают в состоянии „выключенности“ („mise hors circuit“), в котором находится мир для сознания, подвергшийся феноменологической редукции, предписанной Гуссерлем. Что касается глаз, которые вас рассматривают, то вы не сможете увидеть их прекрасными или безобразными, различить их цвет. Взгляд другого скрывает его глаза; кажется, что он шествует перед ними. Эта иллюзия проистекает оттого, что глаза как объекты моего восприятия остаются на точном расстоянии, которое развертывается от меня к ним (одним словом, я присутствую в глазах без расстояния, но они находятся на расстоянии от места, где я „нахожусь“), тогда как взгляд сразу находится во мне без расстояния и в то же время держит меня на расстоянии, то есть его непосредственное присутствие по отношению ко мне развертывает расстояние, которое удаляет меня от него. Я не могу, стало быть, направить свое внимание на взгляд без того, чтобы тут же мое восприятие исчезло и перешло на задний план»342.

Речь идет именно об этой магии отделения и приближения, характерной для оппозиции глаз/взгляд и для изображения, способного к автономизации. И эта способность к автономизации – продукт системной интеграции. Ведь то, что мы видим, не есть прямой отпечаток мира напротив нас. Это интеграция когнитивных операций и феноменов, не только звуков, моторных схем тела, но и смыслов, памяти. Всякая картинка включает структуры памяти. Мы еще поговорим о том, как движется зрительный сигнал в мозгу, но он обязательно проходит те зоны, где локализуется память и знание понятий, речь. Интегрируется, в конце концов, не просто совокупность ощущений, а ощущения, опыт и смыслы. И эти смыслы и опыт участвуют в автономизации изображения от носителя, в приобретении им тотальности.

В «Неведомом шедевре» Бальзака художник Френхофер стремится создать такой шедевр, в котором отделение изображения от носителя достигло бы абсолюта. Он говорит о своем творении, обращаясь к первым его зрителям: «Вы не ожидали такого совершенства? Перед вами женщина, а вы ищете картину. Так много глубины в этом полотне, воздух так верно передан, что вы не можете его отличить от воздуха, которым вы дышите. Где искусство? Оно пропало, исчезло. Вот тело девушки. Разве не верно схвачены колорит, живые очертания, где воздух соприкасается с телом и как бы облекает его?»343 Картина (то есть краски, холст) в глазах Френхофера исчезает, живописный воздух становится реальным. «Искусство пропадает». Но в глазах зрителей происходит прямо противоположный процесс. Репрезентация оказывается полностью исчезнувшей в ее носителе. Изображенная женщина исчезает за хаосом мазков: «Подойдя ближе, они заметили в углу картины кончик голой ноги, выделявшийся из хаоса красок, тонов, неопределенных оттенков, образующих некую бесформенную туманность, – кончик прелестной ноги, живой ноги. Они остолбенели от изумления перед этим обломком, уцелевшим от невероятного, медленного, постепенного разрушения»344. У Бальзака иллюзия автономии изображения от носителя достигает такой интенсивности, что обрушивается, хороня себя под слоем краски. Мнимая реальность изображаемого не выдерживает и скрывается под подлинной материальностью и реальностью краски. «– Под этим скрыта женщина! – воскликнул Порбус, указывая Пуссену на слои красок, наложенные старым художником один на другой в целях завершения картины»345. Бальзак рассматривает пределы отделения мотива от медиума, автономизации картинки, одновременно указывая на подлинное напряжение, существующее между ними.