Полная версия

Джентльмены и снеговики (сборник)

Однажды Димке посчастливилось украсть ее фотографию. Это была поистине удача, о которой он и не мечтал. Директор школы обязал всех учителей принести карточки, и Ольга Саяновна вместе с другими пошла в фотоателье на Измайловском проспекте. Димка забежал туда на следующий день и увидел, как пожилой сутулый фотограф в запятнанном кургузом халатике раскладывает на столе сделанные фотографии – по четыре штуки каждого снимка. Брать чужое Димка был не приучен, но много раз видел в Ташкенте, как пацанята крали фрукты и семечки с лотков торговцев на базаре. Тактика была проста: подскочить, схватить и дать деру. Не побежит же дядька за тобой, бросив товар на радость другим воришкам! Зайдя в ателье, Димка сосредоточенно разглядывал выставленные за стеклом карточки, даже не ожидая такой удачи, – вот она, фотография Ольги Саяновны, в строгом жакете с широкими плечами, с брошью у воротника блузы. Даже дыхание перехватило. Фотограф что-то уронил под стол, с кре́хом нагнулся, а когда выпрямился – маленького посетителя уже и след простыл.

Димка бежал со всех ног, прижимая фотографию к груди, и отдышался только на лестнице своего дома, когда со ржавым вздохом захлопнулась за ним тяжелая входная дверь.

Снимок Ольги Саяновны он поместил в томик Пушкина, как раз там, где было стихотворение «Я вас люблю, хоть я бешусь…», которое он обожал. Книгу же прятал за кровать – чтобы не нашла тетя Маруся, и ночью иногда доставал, гладил, разглядывал в свете уличного фонаря, стыдливо подсматривающего за ним в окно, и был нескончаемо счастлив.

* * *Тетя Маруся удивилась, обнаружив у Димки в дневнике единицу по русскому языку. Удивилась настолько, что даже не сразу сообразила рассердиться. Русский язык – его любимый предмет, и мысль о том, что племянник может чего-то не знать или не подготовиться, даже не приходила ей в голову. Димка же заверил ее, что «кол» этот не от незнания, а из-за поведения (вертелся на уроке, подсказывал другим) и, мол, к концу четверти он все исправит. Тетя Маруся, вспоминая слова, которыми родители ее саму журили за тройки, отругала Димку с воспитательными целями, но особо не расстроилась: конечно же он исправит плохую оценку.

А история с единицей была замечательной. Димка знал наперед материал уроков чуть ли не до конца учебника и активно тянул руку в классе. Ведь так приятно выходить к доске, стоять рядом с Ольгой Саяновной, отвечать бойко, получать от нее похвалу, слушать, как она называет его по имени. Но он заметил, что она почти перестала его спрашивать. Димка сразу наполучал пятерок, которых хватило бы уже до окончания четверти, и, как ни рвался к доске, слышал: «Я верю, Дима, что ты знаешь урок. Давай послушаем других». Он обиделся и намеренно написал диктант на тройку с минусом. Потом еще намеренно ответил неправильно.

Ольга Саяновна оставила его после уроков.

– Дима, что с тобой? Ты же знаешь предмет! Мне кажется, ты нарочно ответил неправильно, – сказала она, строго посмотрев на него.

И Димка застыл под взглядом ее черных сказочных глаз.

– Чес слово, не знаю. Забыл, – соврал он.

И целых сорок минут, пока она объясняла якобы не выученные им правила, они сидели рядышком, голова к голове, и Димка плавился от счастья.

Таких дополнительных занятий случилось три. А на следующий день Ольга Саяновна вызвала Димку к доске и спросила то, что накануне объясняла ему. Он намеренно молчал, глядя в пол. Класс ехидно посмеивался. Она задавала наводящие вопросы, тянула за уши к очевидному ответу, но Димка не проронил ни звука. Ей пришлось поставить ему единицу.

Он предвкушал сладкий момент повторений неусвоенного урока, опять с ней вдвоем, без посторонних глаз! А если пофантазировать – она возьмет и пригласит его к себе домой, ведь так бывает, ученики же навещают учителей. Но Ольга Саяновна, к глубочайшему его горю, не оставила Димку после занятий и домой не пригласила, а попросила отличника Кольку Комарова позаниматься с ним. Комаров дал честное пионерское к Седьмому ноября сделать из Димки человека и с идейным упорством принялся надоедать ему упражнениями по грамматике. Теми самыми упражнениями, которые Димка переделал в первую же неделю учебного года.

Терпел «буксир» Димка недолго, вызвался вскоре отвечать и исправил злополучный «кол», на который у него были большие сердечные надежды.

* * *Бабушка Нилуфар любила говорить: «Ты храбрый, Алтын джужа, ты, главное, когда испугаешься, вспомни: ты храбрый. И тогда большой страх станет маленьким, как чечевичный боб».

Боязнь сделать шаг и признаться в своей любви, огромной, как космос, сидела в Димке глубоко и поедала его изнутри. Любовь приносила страдания, но он понимал, что без этого нельзя – так у Пушкина, у Лермонтова, у Навои.

Близились зимние каникулы, школа подпоясалась плакатом через весь фасад:

ВЕСЕЛО ВСТРЕТИМ НОВЫЙ 1950 ГОД!

Димка не желал каникул. Целых две недели без ежедневного счастья видеть ее, слышать ее и, если повезет, иногда украдкой касаться ее руки – незаметно, когда все ученики сдают тетради. А еще на перемене, когда одноклассники носятся по коридору и можно сделать так, как будто кто-то ненароком толкнул, – и тогда, падая, дотронуться до ее спины.

Но Новый год – время подарков, и как же хотелось ему что-нибудь подарить Ольге Саяновне!

У тети Маруси была овальная брошка из гагата. Камень – черный, как ташкентская ночь, напоминал Димке глаза Ольги Саяновны – такие же темные, жгучие, чуть раскосые и всегда немного грустные. Тетя Маруся брошь не любила, по приезде в Ленинград не надевала ни разу, и Димка решил принести вещицу в школу.

– Что это, Дима? – спросила Ольга Саяновна, вертя в руках брошку.

– Подарок, – ответил он, заливаясь рубиновой краской. – На Новый год.

Ольга Саяновна нахмурилась.

– Откуда она у тебя?

– Просто… Была…

Она вздохнула и пододвинула брошку к нему.

– Спасибо, Золотой цыпленок. Но я не приму. Ты ведь у тети взял? Из шкатулки?

Димка сразу вспомнил тети-Марусину коробочку из-под пудры с жирными буквами «ТЭЖЭ», где она хранила всякие мелкие штучки, и тоже вздохнул, громко и трагично.

– Давай сделаем так, – улыбнулась Ольга Саяновна. – Ты отнесешь обратно брошку, положишь ее на место и больше никогда – слышишь? – никогда не будешь брать чужое. А я мысленно буду представлять, что ношу твой подарок вот здесь, – она коснулась рукой собственной брошки с чуть желтоватой камеей на ярко-голубом фоне.

Димка снова кивнул и, зажав брошь в кулак, поплелся домой.

Ольга Саяновна жалела Димку, все еще списывая его невероятную романтичность на глубокое одиночество, и от одиночества же – неестественную для ребенка привязанность ко взрослым книгам и стремление больше общаться с ней, учительницей, а не со сверстниками. После родительского собрания она даже осторожно поговорила с тетей Марусей, рассказала ей, что немного тревожится за него. Но та лишь отмахнулась: в Ташкенте, мол, племянник пропадал до ночи с пацанятами, а тут дома сидит, уроки делает или книжки читает. А уделять ему время ей совсем некогда: днем работа, вечером подготовительные курсы для поступления в институт. Одет же, обут, обстиран, хорошо учится – чего тревожиться-то?

Возразить было нечего, и Ольга Саяновна лишь попросила давать ему читать что-нибудь детское, соответствующее возрасту. Тетя Маруся лишь пожала плечами. Димка уже года четыре как имел свое мнение по поводу книг, прочитал, может, даже больше, чем она сама за всю жизнь, и навязать ему что-нибудь помимо воли было пустой тратой времени.

* * *Прошли каникулы – зимние, потом весенние. Димкина любовь превратилась в какую-то невероятную по степени боли тоску. Однажды, провожая Ольгу Саяновну от школы до дома, он сказал:

– А хотите, я прочитаю вам стихотворение?

– Очень хочу.

Он прочел то, что написал для нее. Рифмой он был доволен, но собственный стих казался ему самому наивным, кособоким. Привычка же в творчестве сравнивать себя с Пушкиным всегда была для Димки поводом для грусти: у того получалось намного лучше.

– Какие интересные стихи. Чьи они?

Димка подумал, что сейчас она догадается, что это сочинил он, и будет смеяться. Про себя смеяться, конечно, внешне не покажет, но обязательно подумает: «Плохо».

– Вам правда нравится?

– Правда.

Димка плотно сжал губы, чтобы предательская улыбка его не выдала.

– Ну, это поэт один… Малоизвестный. В старой газете нашел.

Они молча шли к ее дому, и Димка с восторгом вслушивался в весенний гвалт птиц и щурился на яркое солнце, пестрое на лужах, такое долгожданное. Жизнь казалась прекрасной.

…Ольга Саяновна сначала подумала, что, возможно, это его, Димкины, стихи. Отметила хороший слог, необычные образы. Очень талантливо… Хотя слишком талантливо для восьмилетнего мальчика, и такая искренняя чувственность, как будто автор всю жизнь любил одну женщину. Только взрослый человек с опытом мог бы так написать. Конечно, она ошиблась. Стихи из старой газеты… Наверняка еще фронтовой – тогда часто печатали любовную лирику, чтобы как-то приободрить народ.

– Это хорошее стихотворение, Дима. Когда ты вырастешь, ты конечно же поймешь, что чувствовал автор, когда писал его. А может быть, тоже станешь поэтом. Как Пушкин.

– Как Пушкин, не стану, – ответил Димка, не зная, радоваться ли тому, что она не догадалась, или огорчаться.

Дома он достал из томика Пушкина фотографию Ольги Саяновны и долго смотрел на нее, пытаясь разглядеть в глубине черных глаз ответ на волнующий его вопрос: «Да, Дима, я догадалась, что это твои стихи. Но должна была притвориться, что поверила про старую газету. Ты же понимаешь».

– Я понимаю, – шептал карточке Димка, – я все понимаю.

И казалось ему, что он слышит запах Ольги Саяновны, исходящий от фотографии, – запах духов «Красная Москва» и еще чего-то необъяснимо прекрасного.

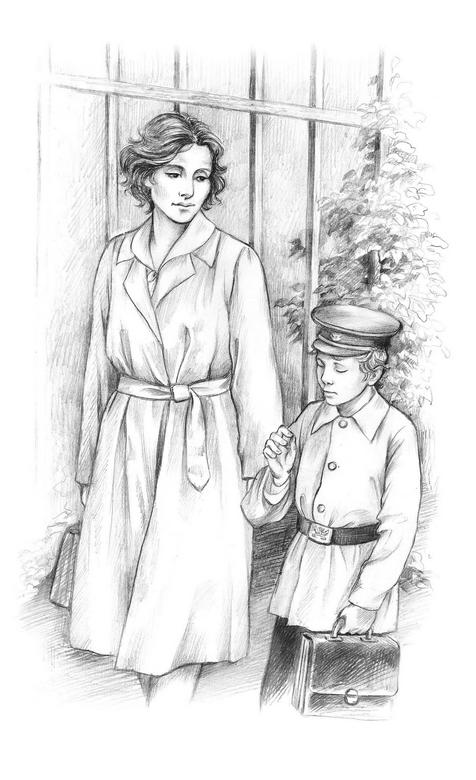

* * *Она вылетела из дома, на ходу застегивая легкий плащ, и пошла спорым шагом в сторону Обводного канала. Было воскресенье, и витрины закрытых магазинов подслеповато таращились ей вслед большими немытыми стеклами, а озорное апрельское солнце кидало под ноги крупу ярких бликов.

Димка, по обыкновению сидевший воробушком на крыше низенькой сапожной будки и наблюдавший за ее окном, вспорхнул и кинулся за ней.

– Ольга Саяновна, можно я пойду с вами?

Она обернулась, и он увидел, как пылало румянцем ее лицо, а глаза светились. Даже казалось, что цвет их поменялся, стал медово-сливовым.

– Нельзя, Дима. Это далеко.

– Мне все равно.

– Я иду на Митрофаньевский рынок.

Ее каблучки цокали по мостовой, отдавались гулким отзвуком в ушах.

Она прибавила шаг. Димка догнал ее и, намеренно ступая широко, пошел рядом.

– Я тоже на Митрофаньевский.

Она резко остановилась.

– Иди домой.

И, словно не в силах сдерживать больше радостную новость, заулыбалась и произнесла:

– Платье новое иду покупать. Муж приезжает, телеграмму дал.

Димку словно кто-то хлестнул прутом по лицу.

– Муж?

– Да! Мне срочно нужно платье!

Она говорила как будто сквозь перьевую подушку – так слышал ее слова Димка. Муж! Конечно, у нее же есть муж! И он приезжает в отпуск, а может, и насовсем. И она хочет быть для него красивой. Для него, для него!

– Но вы и так… – Он хотел было сказать «красивы без нового платья», но вовремя осекся.

Ольга Саяновна словно не слышала. Все гнала и гнала его прочь, но Димка упорно вышагивал рядом. Наконец она сдалась.

– Тебя не хватятся дома?

Он молча покачал головой, стараясь не отставать от нее.

Они дошли до Балтийского вокзала, свернули на Митрофаньевскую дорогу, тянувшуюся далеко сквозь пустыри и убогие низенькие складские здания. На самом краю старообрядческого Громовского кладбища, за ветхими, подгнившими досками забора открылся иной мир, совсем непохожий на ташкентский базар: шныряли люди с папиросами в зубах, женщины в телогрейках трясли товаром, пахло жареными пирожками и чем-то кислым. Пиджаки и пальто торговки вешали прямо на могильные кресты, продев рукава в тонкие, закругленные на концах реи. Шляпы из фетра и восьмиклинки лежали на бортиках раковин. Кепки-лондонки – мохнатые, серо-бежевые, в крупный и мелкий «прыщик» букле, похожие на замерзших зверьков, – согревались боками на упавших оградках. Рядом, на ящиках, красовалась всякая всячина: часы, скрипки в потертых футлярах, рабочие инструменты, хромовые сапоги, желтобокие самовары, чашки – новые и со сколом, трофейные швейные машинки. Рынок гудел, каркающие выкрики торговок перекрывали сиплую песню безногого мужичка с тальянкой, толкавшего после каждого спетого куплета тележечку на колесах под ноги суетливой толпе.

Димка поежился. Его пнули – он едва не упал, ухватился за крест и тут же в ужасе шарахнулся от него.

– Дима, не отходи от меня ни на шаг! И смотри по сторонам: ворьё кругом.

Ольга Саяновна взяла его за руку, и Димкина ладонь тут же вспыхнула жарким огнем.

Они долго бродили меж рядов. Ольга Саяновна приценивалась, охала, что дорого. Он же не видел и не слышал ничего, лишь крепче сжимал ее пальцы и был готов вечно жить на Громовском кладбище, лишь бы не отпускать любимую ладонь.

Наконец она остановилась возле синего платья с белым вязаным воротничком. Интеллигентная женщина в маленькой бархатной шляпке тихим голосом назвала цену, пояснила, что отдает почти даром, потому что срочно нужны деньги. Ольга Саяновна погладила материал рукой, приложила платье к худеньким бедрам, замерла от восторга.

– Вам в самый раз будет. – Женщина заметно оживилась.

– Боюсь, в груди маловато, – с сожалением сказала Ольга Саяновна, все поглаживая платье, не желая возвращать хозяйке.

– Да вы примерьте…

Женщина кивнула на стоящие рядом три дерева, перетянутые бельевыми веревками. На веревках, точно белье после стирки, висел длинный, подбитый куцым беличьим мехом салоп, рядом – плечистое мужское пальто и мятая льняная скатерть.

– Ой, да как же… – начала было Ольга Саяновна.

Но женщина махнула рукой:

– Не бойтесь, милая, никто не увидит. С примеркой-то надежней будет.

Ольга Саяновна поколебалась немножко, но потом кивнула и сунула Димке сумочку.

– Держи, пожалуйста, крепко, – шепнула она и нырнула под полу свисавшего с веревки салопа.

Димка обеими руками ухватился за лаковую кожу сумочки и встал на страже – как раз там, где была щель в этой нехитрой примерочной. Мимо шныряли странные небритые парни, выискивающие в толпе покупателей побогаче и что-то полушепотом им предлагавшие. Мальчишки чуть постарше Димки, в натянутых по самые уши картузах, толкались как будто нарочно, переходя от одного продавца к другому, но, разумеется, ничего не покупали.

– Платье хорошее, совсем неношенное, креп-жоржет, – зачем-то начала объяснять Димке женщина. – Да и без примерки глаз у меня наметан – впору матери твоей будет. Или не родственники вы? Она черненькая, а у тебя волос золотой.

– Не родственники, – буркнул Димка.

Тут подошел покупатель, и женщина переключилась на него. Димка стоял полубоком к салопу и краем глаза заметил, как колыхнулась скатерть – сначала вверху, потом ниже, – видимо, от локтя Ольги Саяновны. Он подумал, что, наверное, в этот момент она снимает блузу, и застыдился своим неловким мыслям. И тут же стал прогонять их прочь, смущаясь и краснея.

Мимо ковылял, прихрамывая, солдат в шинели, остановился рядом с деревом, замер, ощерился, глядя в прорезь между пальто и скатертью. Димка, схватил рукав пальто, натянул, как мог, стараясь закрыть прореху, и так злобно посмотрел на непрошеного наблюдателя, что тот ухмыльнулся, сплюнул и пошел дальше. Возмущению Димки не было предела: как можно, там же она! Она! Не одета! А этот тип нагло смотрит! На нее! На нее!

Сердце нервно клокотало в груди, он чувствовал – не ее – себя оскорбленным этим грубым солдатом. И все казалось – грязь вокруг, а там, за скатертью – чистота. Там, за скатертью…

Он отпустил рукав, и голова сама повернулась, глаза устремились в эту самую щель.

Ольга Саяновна надевала через голову платье. Ее лицо было закрыто струящейся синей материей, тонкие пальцы колдовали над петельками и пуговицами. Мысленно Димка приказал голове отвернуться, а глазам закрыться, но они его не послушались. Он замер, не в силах пошевелиться, и за это уже почти себя презирал.

Лямка ее нижней сорочки скользнула с плеча, открывая груди – маленькие, острые, торчащие в разные стороны, как у мегрельской козы, – именно это сравнение первым пришло Димке в голову. Он вспомнил запрещенные рисунки, которые показывал ему Мансур, и обнаженные статуи в Летнем саду, и женщин, выходящих в мокрых длинных рубахах из Салара, и подсмотренную однажды на кухне сцену, как тетя Маруся мыла себя мочалкой, окуная ее в таз… И совершенно по-иному глядел он сейчас на Ольгу Саяновну и корил себя за это, сгорая от великого стыда, разрывая зубом тонкую кожицу на губе, ощущая во рту солоноватый привкус. Но головы не отворачивал.

Она выскользнула из-за скатерти веселая, разрумянившаяся, счастливая. Повертелась, держа края подола в руках.

– Ну как? – Ее голос был звонкий, точно весенний воздух.

– Говорила же, как на вас сшито! – встрепенулась женщина.

– Что скажешь, Дима? – повернулась к нему Ольга Саяновна.

Димка не смел поднять на нее глаза. Смущение и чувство вины, как будто он только что совершил страшное преступление, было настолько сильным, что он даже не сразу сообразил, что она говорит с ним.

– Снимать не хочу. Так и пойду! – захохотала Ольга Саяновна, накидывая поверх платья свой старенький плащ. – Муж приезжает сегодня!

Женщина взяла деньги, завернула ее юбку и блузу в толстую бумагу, перевязала бечевкой и вручила сверток Димке.

– Ну а раз муж… Клавдия! – крикнула она куда-то за пирамиду пустых ящиков, и словно из-под земли рядом выросла крепенькая красноносая тетка в клетчатом платке, жующая ржаную горбушку. – У тебя, Клавдия, туфли синие еще не купили?

Тетка присела, нырнула куда-то под ящики и вынырнула, держа в руках пару лакированных туфелек.

Ольга Саяновна обмерла.

– Какая цена?

– Да вы примерьте!

Туфельки пришлись впору. Ольга Саяновна покрутилась на каблучках, прошлась взад-вперед, и ноги ее сами затанцевали.

– Беру!

Она достала кошелек и начала пересчитывать деньги, мрачнея с каждой секундой.

– Нет, не могу. Вся зарплата.

– Да бросьте! А на что у нас муж? Такой товар больше нигде не сыщете.

– Нет, нет! – Ольга Саяновна сняла одну туфельку, с сожалением протянула ее тетке. – Да и не хватит мне денег-то.

Димка почувствовал укол в висок. Какая невыразимая несправедливость, что он стоит рядом и не может купить ей эти туфли! А настоящий мужчина бы смог. Так говорили в Ташкенте, так воспитывали мальчиков в его дворе. Но изо всех денег у него – гнутый полтинник в кармане штанов, а на него даже мороженое не купить.

– Ладно, – подала голос тетка. – Давай, сколько там у тебя. Добрая я сегодня.

Ольга Саяновна, не веря счастью, снова открыла кошелек, вынула всё – и мятые бумажные деньги, и мелочь – и с благодарностью высыпала тетке, подставившей руки лодочкой.

Они вышли за ограду. Глаза Ольги Саяновны сияли, она пританцовывала, размахивая старенькими туфлями и хлопая их подошвами друг о дружку. Сумочка болталась на руке, словно маятник, в такт только что придуманному танцу. Димка плелся сзади, прижимая к животу сверток с одеждой, и представлял, что она танцует для него, только для него одного, а больше в целом мире никого нет. Потому что если подумать, что кто-то есть, то это будет очень и очень плохо. И сами собой в голову полезли стихи – записать бы, да ни пера, ни чернил!

У Обводного канала Ольга Саяновна вдруг захромала и присела прямо на набережной, на осколок большой каменной плиты. Охнула, сняла туфельку, принялась растирать ступню.

– Вот беда, натерла!

Мимо сновали люди с чемоданами и тряпичными тюками, торопились с Балтийского вокзала на Варшавский, а навстречу им – такие же сгорбленные в обратном направлении – с Варшавского на Балтийский. Точно муравьи, бегущие по сахарной дорожке, которая, бывало, сыпалась по ташкентскому дворику из саржевого мешка бабушки Нилуфар…

Ольга Саяновна оглядела пятку ярко-малинового цвета, просвечивающую сквозь дырку в чулке, и вмиг погрустнела, закусила губу, и казалось – вот сейчас она заплачет, непременно заплачет. И такая она была трогательная в синем платье с белым воротничком, такая беззащитная и невероятно красивая, что у Димки точно иголки вонзились в руки, и тело, и глаза. И немыслимо, невозможно было вот так стоять рядом и смотреть на нее, он бы поклялся: не-воз-мож-но! И грохот сердца унять было тоже не под силу!

– Почему ты на меня так смотришь, Золотой цыпленок? – тихо спросила Ольга Саяновна.

Димка сжал сверток с ее одеждой обеими руками – так, что порвалась бумага, наклонился не моргая и поцеловал ее в краешек губ.

Ольга Саяновна замерла, глядя ему в глаза.

Он тут же отшатнулся, не веря своей нелепой смелости – от одного осознания, что он все-таки дерзнул сделать это. И до смерти испугался прочесть в глубине ее зрачков… что? Удивление? Усмешку? Хоть что-нибудь прочесть уже было для него казнью.

Димка рванул в сторону, чуть не сбив с ног бабку с корзинкой, побежал что есть мочи через Варшавский мост, а дальше – наугад. И сердце ухало, как в родном ташкентском дворике, когда выбивали пыль из ковра, и не было сладости от этого сорванного поцелуя, как бывало с девчонками, а лишь один страх позора от того, что дал свою любовь обнаружить.

* * *Когда совсем стемнело, Димка наконец спустился с чердака своего дома, где отсиживался несколько часов, стараясь унять чехарду мыслей, бесновавшихся в голове. Тетя Маруся колдовала на кухне.

– Что так поздно? Девятый час!

Димка молчал.

– Мой руки и к столу. Я билеты достала в Музкомедию. Пойдем в среду. Там люстра не хуже, чем в Кировском! – Она засмеялась и подмигнула ему.

Димка стоял в дверях, не реагируя на тети-Марусино веселое щебетание. В груди ныло от событий сегодняшнего дня, и на губах ощущался горький привкус. Что теперь будет? Надо как-то объяснить Ольге Саяновне, что он не хотел ее обидеть, что все вышло случайно. Но как, как заговорить с ней о поцелуе? Подойти перед уроками и извиниться? А вдруг она, наоборот, огорчится, что он просит прощения? Ведь тогда выходит, что он сожалеет об этом и что будто бы для него это так, шутка, пустячок. А на самом деле – да жизнь целая!

– А что это у тебя в руках? – тетя Маруся кивнула на сверток.

Димка посмотрел на висящую лохмотьями измятую бумагу и видневшийся в дырке кусочек серой юбки.

– Это… учительницы. Я забыл отдать.

– Положи у вешалки в прихожей, чтобы утром взять. Или ей это сегодня надо?

Он встрепенулся, словно ему подали долгожданную подсказку.

– Сегодня! Сегодня! Ей обязательно сегодня надо!

Димка выбежал из квартиры. Тетя Маруся что-то кричала ему вслед, но он не слушал. Конечно! Он вернет Ольге Саяновне сверток – идеальный предлог, чтобы вновь увидеть ее, извиниться за свой поступок. Она улыбнется, произнесет «Золотой цыпленок» – и снова можно будет жить и дышать.

До ее двора было тысяча шестьсот пятьдесят два шага. Если бегом – с подскоком – то тысяча двести тридцать. Димка знал этот маршрут наизусть. На каждую сотню шагов было свое стихотворение Пушкина. Сейчас же он пролетел это расстояние шагов за тысячу, точно Маленький Мук в своих волшебных туфлях. И не до Пушкина было, совсем не до Пушкина.

Прежде всего Димка конечно же скажет, что просит прощения за дерзость. Посмотрит, как она отреагирует. Можно позаимствовать у Дюма… «Мадам…» Впрочем, лучше без «мадам». «…Вы сами были тому виной. Вы так прекрасны, что сдержаться было невмочь».

Нет. Не годится! Чушь! Середина двадцатого века, а он с галантными глупостями! Ну его, этого Дюма!

Или осмелиться так: «Ольга Саяновна, я вас…»

Да просто: «Я вас люблю».

Сердце отстукивало: люб-лю, люб-лю, тук-тук, тук-тук.

Димка набрал полную грудь воздуха и позвонил в дверь. Открыла соседка – неопрятная старуха с чайником в руке. Димку она знала.

– К учителке? Проходи, не стой в дверях: сквозняк!

И удалилась в свою комнату, шаркая и что-то бормоча себе под нос. Димка остался один в темной прихожей. Он постоял, пока глаза не привыкли к темноте, и пошел на ощупь по коридору, натыкаясь на какие-то тазы и табуретки, к последней перед кухней заветной двери.

Дверь же была чуть приоткрыта – самую малость. Полоска электрического света тонкой желтой линией пересекала коридорный пол и преломлялась под прямым углом у стенного плинтуса, ползла по обоям вверх, к винтовому шнуру, и умирала у бахромы потрескавшейся потолочной штукатурки.