Полная версия

У ворот Ленинграда. История солдата группы армий «Север». 1941—1945

Большинство немецких военнослужащих, с кем мне вместе довелось воевать, понимали, что формирования СС составляют часть вермахта, но относились к ним с презрением, считая их политической полицией нацистов. Когда нацистский режим уже близился к своему падению, было неудивительно, что эсэсовцы готовы были вздернуть любого из тех, кого считали предателем, в назидание другим. Будучи свидетелем их жестокой «справедливости», я ненавидел их.

Когда мы проходили через Пиллау, обстрел стал более интенсивным, русские сосредоточили огонь на первом секторе их основной цели. Когда наступало краткое затишье, Юхтер и я оставляли наше укрытие и бежали к следующему разрушенному зданию, чутко реагируя на огонь противника, чтобы во время периодически возобновлявшегося обстрела не оказаться случайно на открытом месте.

Через несколько часов мы вышли к заливу на западной окраине города. В доке уже скопилось несколько сот солдат и беженцев, число которых постоянно росло. Несмотря на хаос, пара паромов продолжала перевозить пассажиров и машины из Пиллау на косу, лежавшую на расстоянии около 200 метров от дока. Нам не оставалось ничего другого, как только ждать своей очереди под то вспыхивавшим, то затухавшим артиллерийским огнем.

Прошло полчаса, и в кромешной темноте мы с Юхтером протиснулись на паром, на котором было около сотни солдат и беженцев, а также несколько грузовиков с различным военным снаряжением. Как только через 10 минут мы причалили на противоположной стороне залива, то забрались вместе с целым взводом солдат в кузов грузовика, переправленного с нами на пароме.

Снаряды продолжали время от времени падать вокруг; наш грузовик присоединился к импровизированному конвою, продвигавшемуся медленно на запад в полной темноте, не зажигая передних фар, чтобы не привлекать к себе внимания русских самолетов, которые могли появиться в любую минуту.

Поездка продолжалась уже несколько часов, когда мы миновали несколько пылавших зданий. Это показалось мне очень странным, так как это место не обстреливала артиллерия, не бомбила авиация. Повернувшись к сидевшему рядом со мной в грузовике солдату, я поинтересовался, что здесь могло произойти. «Ну, возможно, они сжигают концлагерь», – ответил он.

Видя мое удивление, он объяснил мне, что здесь, в этих бараках, содержались враги нацистского режима. Как бы ни было это невероятно, но только сейчас, в самом конце войны, я узнал о существовании концентрационных лагерей.

Это открытие меня озадачило, хотя я еще не связывал их существование с нацистской политикой геноцида. Мое неведение о целой системе концентрационных лагерей во время войны разделяли многие немцы. Фотографии лагерей в немецкой прессе и газетах союзных держав появились только после войны.

В своих увлекательных мемуарах «Европа, Европа» (John Wiley & Sons, 1997) Соломон Перель, который в детстве скрывал свое еврейское происхождение во время обучения в гитлерюгенде в Германии, рассказывал, что он так же был глубоко удивлен, впервые узнав о нацистских лагерях смерти после окончания войны.

Способность гитлеровского режима скрывать от населения акты массовой жестокости показывает эффективность его контроля над информацией. Если бы подобные факты стали известны, нацисты лишились бы всенародной поддержки. Подобно большинству немцев, я почувствовал, как глубоко был обманут, когда узнал, что нацистское руководство отдало приказ казнить миллионы евреев, цыган и узников концлагерей.

Перед самым рассветом наш конвой достиг Штуттхофа[6], сборного пункта всех тех подразделений, что проделали путь в 60 с лишним километров, выйдя из Пиллау. Мы провели остаток дня в укрытии, чтобы затем продолжить наш путь в северо-западном направлении морем. Погрузившись ночью на паром, мы с Юхтером пересекли Данцигскую бухту[7] и высадились в Хеле, расположенном на самой оконечности одноименного полуострова в 35 километрах от Штуттхофа.

Нас разместили в одном из трехэтажных кирпичных домов, оставленных их хозяевами. Измотанные после многомесячных боев и долгой дороги, мы провалились в глубокий сон.

Тогда мы не знали о том, что катастрофа под Фишхаузеном случилась в тот самый день, когда Красная армия начала свое наступление на Берлин далеко к западу от нас. Это наступление превратило Балтийское побережье в тихую заводь в большой войне. Изолированное положение Хеля, возможно, также было причиной того, что русские не стремились занять полуостров. Во всяком случае, им было достаточно того, что они добивали нас артиллерийским огнем из района Гдыни. Это был город и порт в 20 километрах от нас.

Наконец-то, выйдя из боя, я почти постоянно вспоминал о своей невесте Аннелизе, которую я встретил шесть лет назад незадолго до моего призыва в армию. Хотя прошло уже несколько месяцев с тех пор, как я получил от нее последнее письмо, моя любовь к ней оставалась последней надеждой в преддверии мрачного и неизвестного будущего. В глубине души я был уверен, что мы будем вместе до конца наших дней, если мне удастся уйти от русских и добраться до Германии.

В последующие дни мы занимались только тем, что отдыхали, стараясь раздобыть какую-либо еду. Однажды я заметил в отдалении подполковника Эбелинга и группу штабных офицеров 154-го полка, но подходить к ним не стал. Несмотря на то что все мы пытались найти хоть какую-то возможность для возвращения согласно приказу в Германию, было ясно, что вермахт находится в состоянии распада. Каждый теперь был предоставлен сам себе.

В это время до нас дошли обрывочные сведения о двух страшных катастрофах, когда-либо случавшихся в истории мореплавания. В январе и феврале 1945 г. соответственно немецкие лайнеры «Вильгельм Густлофф» и «Генерал Штойбен» были торпедированы и потоплены русскими. На борту лайнеров находились эвакуируемые из Восточной Пруссии в Германию тысячи гражданских беженцев и раненых. Несмотря на то что мы многое пережили на фронте, эти новости усугубили наше горе и отчаяние.

Если бы даже представилась возможность найти место на одном из судов, отправлявшихся из Хеля, угроза нападения советских кораблей делала перспективу добраться до Германии еще более призрачной. В то же время большинство офицеров не предпринимали никаких серьезных усилий, чтобы возвратиться в Германию. Солидарность и чувство чести связывали нас, что и было причиной нашей инертности. Несмотря на всеобщее падение воинской дисциплины, ни один из нас не хотел подать даже вида, что готов бросить своих товарищей и уехать прежде них, даже когда уже не было смысла оставаться там, где мы были.

Прошли две с половиной недели, как мы прибыли в Хель. Как-то днем Юхтер стоял рядом со зданием, где мы жили, когда внезапно нас начала обстреливать русская артиллерия. Застигнутый врасплох на открытом месте, он был ранен в бедро осколком шрапнели. Узнав от санитара о его ранении, я попросил полкового врача осмотреть его.

Наблюдая за тем, как врач бинтует ногу Юхтера, я спросил, не стоит ли наложить жгут, чтобы остановить кровотечение. Врач заверил меня, что в этом нет необходимости, поскольку ранение не смертельное.

Закончив перевязку, врач посоветовал мне перенести Юхтера в полевой госпиталь, оборудованный в бетонном подземном бункере, расположенном в 70 метрах от нас. Что я и сделал с помощью санитаров.

Вдоль стен бункера лежали раненые, сваленные как дрова. Найдя дежурного врача, я сказал ему, что у меня тяжелораненый солдат, который нуждается в тщательном уходе. Он ответил: «Да, конечно, я вас понимаю, но войдите в мое положение. Необходимо соблюдать очередность. Положите его здесь, и мы позаботимся о нем». Наклонившись к Юхтеру, я заверил его: «Завтра я проведаю тебя».

На следующее утро, когда я вернулся в госпитальный бункер, мне сообщили, что ночью Юхтер умер. Вероятно, он скончался от шока и потери крови. Я с трудом сдержал себя. Его можно было спасти. Во всем был виноват полковой врач, который так и не наложил жгута. Мне пришлось пережить гибель многих боевых товарищей, но смерть Юхтера казалась мне бессмысленной жертвой.

Я остался в одиночестве. У меня не было ничего – один мундир и пара револьверов. Я обдумал сложившееся положение. Приказ был при мне, и теперь у меня появилось больше причин покинуть Хель.

Вечером на следующий день я прошел к порту, находившемуся на расстоянии около 500 метров от моего расположения, чтобы разведать обстановку. И тут мне выпал редкий случай, изменивший мою судьбу.

Около четырехсот полностью экипированных солдат были построены недалеко от дока. Было очевидно, что они собираются оставить Хель. Я решил следовать вместе с ними, куда бы они ни отправлялись. Перебросившись парой слов с солдатами, которые говорили с силезским акцентом, я узнал, что их пехотное подразделение готовилось отплыть в Германию.

Было довольно странным, что никто не спросил меня, кто я такой и куда я направляюсь, ни в Хеле, ни когда я возвращался с фронта. Возможно, это было из уважения ко мне, как офицеру, к мундиру обер-лейтенанта, хотя я уже имел присвоенное мне в марте звание капитана. А возможно, это было следствием нараставшего в тылу хаоса.

Лишь только стемнело, был дан приказ на отплытие. Я поднялся на борт небольшой баржи с двумя сотнями солдат. Спустя полчаса, когда баржи прошли расстояние в полтора километра, неожиданно над нами нависла огромная тень. Это новейший немецкий эсминец готовился к морскому переходу в Германию.

Когда мы взобрались по трапу на борт судна, нас тепло встретили матросы, которые разместили нас, где только было можно. Солдаты расположились на ночь, обещавшую быть холодной, на палубе, а меня пригласили в одну из кают внизу.

Несмотря на недавние случаи торпедных атак против немецких судов, направлявшихся в Германию, я впервые почувствовал, укладываясь в койку, какой-то проблеск надежды на спасение. Что ждало нас?

Рано утром меня разбудил матрос. «Господин обер-лейтенант, война закончилась», – произнес он угрюмо.

Было 9 мая 1945 г.

Вспоминая прошлое, я могу сказать, что мой удачный побег из Хеля, возможно, спас меня от выбора между русским пленом и самоубийством. В тот момент, когда я узнал о нашей капитуляции, я не испытал никаких чувств – ни радости, ни печали. Я был сбит с толку, остро ощущал потерю всего того, что мне было привычно, и мучительную неизвестность дальнейшей судьбы – моей и Германии.

Глава 1. Деревенское воспитание

Всего пять лет прошло после того, как Вторая мировая вой на закончилась для меня на том эсминце, и вновь зловещее предчувствие новой войны с Россией овладело мной.

Я знал, что такое война. Невыносимая пыль и жара летом. Пронизывающий до костей холод зимой. Непролазная грязь осенью и весной. Ненасытные комары и вечные вши. Лишение сна и физическое истощение. Пули, свистящие в воздухе. Разрывы снарядов и бомб, сотрясающие землю. Смрад от разлагающихся трупов. Постоянный страх плена и смерти. Гибель товарищей. Отупляющая жестокость. Болезненное расставание с близкими и любимыми.

Напряжение в отношениях между Советским Союзом и Западом постепенно нарастало во второй половине 40-х гг., и призрак войны опять омрачил наше будущее. Мне едва удалось выжить в тяжелейших боях в России, и теперь меня снова начала угнетать мысль, что меня неизбежно ожидают поля сражений. Я был молодым по возрасту ветераном, служившим в вермахте младшим офицером, и было несомненно, что бундесвер Западной Германии призовет меня в свои ряды, если разразится война. Но я не хотел этого.

Ввиду возможного военного конфликта в Европе и тяжелого положения в экономике послевоенной Германии мы с женой подумывали, не оставить ли нам наше отечество и попытать счастья за границей, чтобы обеспечить себе более надежное будущее. Очень трудно было принять окончательное решение эмигрировать. Возвращаясь мыслями в минувшее, я понимаю, что это был поворотный пункт, когда я оставил в прошлом Германию и войну, чтобы начать новую жизнь сначала в Канаде, а потом переехать в Соединенные Штаты.

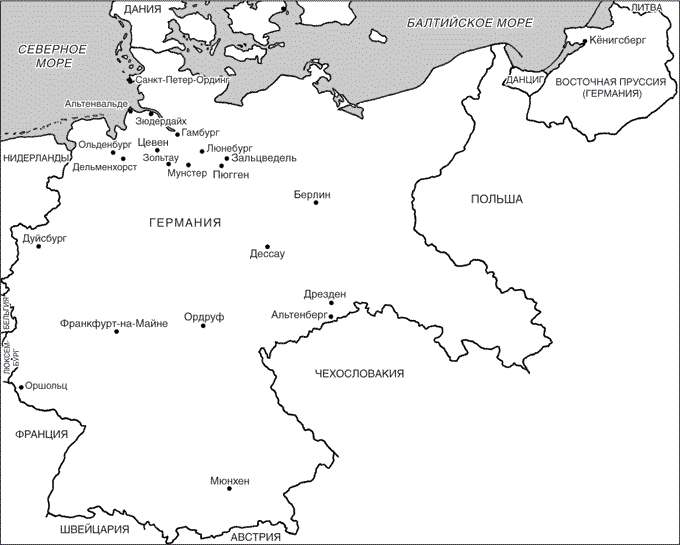

Германия в 1937 г.

И все же прошлое, по мере того как я старел, все больше притягивало меня. Говорят, что чем старше ты становишься, тем чаще вспоминаешь, что произошло много лет назад. Возможно, это правда. Даже спустя более чем полстолетия моя память хранит живые и неизгладимые воспоминания моего детства в Германии военных лет и времени борьбы за выживание в послевоенной Германии, и первых лет иммиграции.

Мое поколение получило совсем другое воспитание, чем молодежь современной Германии. Семья была в центре немецкого общества, совместно со школой, церковью и правительством она поддерживала общественный порядок и сохраняла консервативные ценности. В Германии семья и школа учили наше поколение уважению к соотечественникам и власти, что отсутствует в наше время.

Это уважение проявлялось, пожалуй, явственнее всего в вежливости к другим людям, которую в нас воспитывали. Если мужчина ехал в переполненном автобусе или трамвае и входила женщина или пожилой человек, он уступал им место. Когда переступали порог дома, церкви или школы, снимали головной убор. Когда мужчина встречал женщину, он приподнимал свою шляпу и делал легкий поклон. Мужчина сопровождал женщину, всегда предлагая ей правую руку, и, открывая дверь, пропускал ее вперед. Такие правила могут показаться старомодными сегодня, но они были выражением глубоких ценностей немецкого общества в то время.

Общество в целом принимало и уважало власти. Нас так воспитывали, особенно это касалось тех, кто проживал в сельской местности вдали от больших городов. Существовали строгие правила поведения в обществе. Представитель власти давал разрешение на все: начиная с женитьбы и заканчивая переменой места жительства. Общественные протесты были редки. В сравнении с частыми и масштабными протестами нашего времени на них можно было тогда вообще не обращать внимания.

Когда в 1930-х гг. все же устраивались демонстрации, они ограничивались крупными городами, и их организовывали политические партии, такие как нацистская и коммунистическая. Большинство немецких граждан даже и не помышляли выйти на улицу, чтобы маршировать и выкрикивать партийные лозунги. Такое большое количество протестующих и выходящих на демонстрации людей, как в современной Германии, трудно было представить в то время.

Задолго до прихода нацистов к власти военная верхушка Германии привила народу уважение к порядку и власти, к каждому общественному институту: семье, школе, церкви, суду и всему прочему. Когда мы готовились к службе в армии, инструкторы учили нас дисциплине и повиновению. Мы исполняли приказы наших офицеров беспрекословно, несмотря на любую цену, которую за это придется заплатить.

Немецкий народ, в свою очередь, относился к военным в своей стране с уважением, оказывая им патриотическую поддержку, подобно тому как в Соединенных Штатах американцы в наше время уважительно относятся к своей армии. Во время войны патриотические речи и собрания, пропагандистские плакаты и фильмы, сбор средств, в том числе драгоценных металлов, для производства оружия и боеприпасов и, косвенно, даже бомбардировки, осуществляемые союзными державами, способствовали укреплению единства между народом Германии внутри страны и немецкими войсками, сражавшимися за ее границами. Таково было состояние общества, которое сделало Германию столь сильной во время Второй мировой войны.

Семейное наследиеЯ вырос на ферме.

Мой дед со стороны матери Готтлиб Маттис был учителем в школе, в которой был всего один класс, но встреча с моей бабушкой Луизой Шульц изменила его жизнь. Родители Луизы имели ферму в 80–100 гектаров, которой их семья владела с начала 1700-х гг. Когда в 1889 г. мои дедушка и бабушка поженились, он оставил работу учителя и начал управлять фермой, потому что отец Луизы был преклонного возраста, а в ее семье не было мужчины, который мог унаследовать ферму.

Моя мать Маргарет Маттис родилась у них в 1896 г. Вместе со старшим братом и младшей сестрой она выросла на ферме в небольшой деревеньке Пюгген, разительно похожей на другие такие же городки и деревни, что оживляют европейский пейзаж. Расположенная среди волнистых холмов сельскохозяйственного района Альтмарк в северной части Центральной Германии, на полпути между Ганновером и Берлином, деревня насчитывала около двухсот жителей. К северу от нее простирался сосновый лес, а с юга к ней подступали луга.

Как и в других немецких деревнях, дома в Пюггене с окружавшими их хозяйственными постройками занимали центральное место, со всех сторон их окружали фермерские земли. Ближайшая железнодорожная станция, магазины и полицейский участок находились в больших соседних деревнях, до ближайшей из которых было около 3 километров.

Родившийся в 1892 г., мой отец был вторым сыном в семье Люббеке. У него был старший брат и семь сестер. Они жили на большой ферме с 400 гектарами земли, которой они владели с начала XVIII в. Она была расположена в деревне Хаген, ставшей теперь частью Люнебурга. Поскольку тогдашний закон о первородстве предусматривал передачу всей фамильной собственности после смерти отца семейства старшему сыну, мой отец уехал из Хагена, поработав в должности управляющего на нескольких фермах в Северной Германии.

Во время Великой войны 1914–1918 гг., позже названной Первой мировой войной, мой отец был призван в кавалерию, что было обычным делом для нетитулованного мелкопоместного дворянства. Его служба началась во 2-м Ганноверском драгунском полку № 16, размещавшемся в Люнебурге. Моя мать в это же время помогала собирать рождественские посылки для солдат, принимая участие в общенациональном движении помощи фронту. Получив такую посылку, мой отец написал в ответ письмо. Так началась между ними переписка, что позже привело к свадьбе.

В конце 1917 г. мой отец получил ранение в ногу и был комиссован. Хотя он был вынужден вплоть до своей кончины носить особую обувь, вскоре он снова был здоров настолько, что мог снова приступить к работе. Он занял место управляющего большим поместьем в более чем 800 гектаров земли в Дромфельде близ Гёттингена в Центральной Германии. Мой отец также рекомендовал работодателю мою мать для ведения домашнего хозяйства, что, конечно, дало ему возможность узнать ее лучше и с этой стороны.

В то время как моему отцу просто повезло получить такое место, для немецких девушек, выросших на небольших фермах, было обычной практикой, оставив на время свой дом, поработать пару лет в больших поместьях. Помимо того что они получали необходимые навыки для ведения собственного будущего хозяйства, это также давало молодым женщинам возможность встретить своего избранника за пределами своего обычного окружения.

Приехав на ферму в Дромфельд, моя мать увидела отца первый раз в жизни. Их чисто дружеские отношения постепенно переросли в любовь. Через полгода они были помолвлены.

После свадьбы, состоявшейся в октябре 1919 г., они поселились на ферме в Пюггене. Старший брат моей матери умер из-за заболевания, полученного в ходе боевых действий в России в Первой мировой войне. Мать становилась единственной наследницей. Мой дед разрешил моему отцу управлять фермой, поскольку тот имел в этом богатый опыт.

Отец был управляющим на больших по количеству земли фермах, и ему было непросто приступить к хозяйствованию на небольшой ферме в Пюггене. Несмотря на то что для небольших фермеров в Германии было обычной практикой участвовать в сельскохозяйственных работах вместе с нанятыми работниками, мой отец был непривычен к ручному труду, хотя и был физически сильным человеком.

Освоиться в новых условиях стало для него настоящим вызовом, но он был замечательным организатором, и у него была возможность управлять фермой так, как он считал нужным, не позволяя какого-либо вмешательства в его дела. Обычно отец и дед вырабатывали единый подход к ведению хозяйства и сохраняли хорошие отношения. Отец всегда был готов помочь своим соседям, хотя временами с ним было трудно ладить; он предпочитал действовать независимо, когда это было возможно.

Поскольку я родился 17 июня 1920 г. через восемь с половиной месяцев после свадьбы моих родителей, родственники отца добродушно подшучивали над ним по поводу моего раннего появления на свет. Будучи первым в семье ребенком, я получил имя отца – Вильгельм Люббеке. Вослед мне появился брат Иоахим, за ним сестра Эльза, но они умерли, заболев, в раннем возрасте.

Братья-близнецы Отто и Ганс появились через пять лет после моего рождения. В 1928 г. родился Герман. Сестра Марлен родилась в 1930 г., почти десять лет спустя после меня. После того как у родителей в 1934 г. родилась дочь Криста, они не планировали больше иметь детей.

Поэтому настоящей неожиданностью стала новая беременность матери. В 1937 г. родилась моя самая младшая сестра Маргарет. Я был в состоянии замешательства и возмущения. Мне исполнилось 17 лет, и я уже назначал свидания. Даже став ее крестным отцом по настоянию родителей, мне было трудно принять тот факт, что моя мать все еще могла иметь детей.

В нашей семье для меня и братьев с сестрами самым близким человеком была мать, которая глубоко любила всех нас. В отличие от отца она верила в Бога; она всегда находила время на чтение Библии и молитву. Ее открытая натура сдружила ее со всеми жителями нашей родной деревни. Каждое дело она доводила до конца, прикладывая все усилия, чтобы все было сделано как надо. Она была скромным тружеником и никогда не жаловалась, выполняя тяжелую сельскую работу. Притом что мать сыграла решающую роль в формировании наших взглядов, оба родителя приучили нас жить самостоятельно и самим заботиться о себе.

Работа на фермеТеплые воспоминания о детских годах, проведенных в Пюггене, переполняют меня, хотя фермерская жизнь и была нелегкой. Я был часто занят на подсобных работах после школы. В горячую пору сезонных работ на ферме все мое свободное от занятий время я помогал родителям. Перерывы случались в 6 часов на завтрак и в восемь на ужин.

В отсутствие тракторов, грузовиков и других средств механизации, мы полагались только на человеческую силу и восемь лошадей. На время повседневных работ нам помогали в поле и уходе за скотом нанимаемые отцом два-три поденщика. Осенью для уборки урожая пшеницы, ячменя, ржи, картофеля и сахарной свеклы нанимали уже от пяти до десяти рабочих. Нам также приходили на помощь наши соседи.

Мы выкапывали свеклу вручную, а когда косили пшеницу, ячмень и рожь по краям наших полей, то применяли машину, похожую на современный комбайн, которую тянули лошади. Этот «комбайн» помогал нам убирать урожай. Он скашивал зерновые, и из нутра машины выскакивали связанные в снопы колосья. Мы следовали за ней по полю и через каждые 6 метров ставили снопы вертикально, формируя стога из пятнадцати – двадцати снопов.

Чтобы накормить в страдную пору пятнадцать и больше рабочих, приходилось много трудиться на кухне. Все продукты для готовки пищи нам давали наши сады и огороды. Два раза в месяц дом наполнял запах свежеиспеченного хлеба. Мать полдня топила выложенную кирпичами печь заготовленными заранее дровами, а затем ставила в нее хлебы из ржаного теста, выпекая до дюжины больших ковриг. Хотя они и весили от около трех до трех с половиной килограммов, надолго их все равно не хватало.

Наш домашний скот предназначался в основном на продажу, однако часть его мы оставляли для собственного пользования. Забивали крупную скотину раз в год, а несколько свиней из стада в 100–200 голов три-четыре раза в год. Так как холодильников не хватало, мы делали из мяса колбасу и сосиски, а также коптили его и засаливали.

На лугах, окружавших деревню, паслось от пятнадцати до двадцати наших коров. Не все пастбища были огорожены, и надо было следить за скотиной, чтобы она не зашла на чужой выгон. Когда мне исполнилось 10 лет, отец начал приучать меня к простой работе – следить за коровами. Несмотря на то что удовольствия от этого занятия было мало, все же это было лучше, чем постоянно чистить коровник от навоза.

Как-то, убрав урожай, выгнали коров пастись, и я занял свое место на краю поля. Я лежал на спине среди густой, выросшей до более полуметра травы, обвеваемый прохладным тихим ветерком, и смотрел на проплывавшие надо мной облака. Время текло незаметно. Так продолжалось до 5 часов, пока в небе не появлялся трехмоторный пассажирский «Юнкерс», следовавший в одно и то же время по своему маршруту. Это означало, что рабочий день окончен.

Однажды я неожиданно для себя задремал, лежа в траве. Коровы без присмотра зашли на соседнее пастбище, что было серьезным нарушением деревенского распорядка. Когда отец узнал о моем проступке, мне сильно досталось: «Как ты мог допустить такое? Теперь я должен идти объясняться с соседом». Мой десятилетний возраст во внимание не принимался.

Кроме полей, лугов и огородов моя семья владела большими яблоневыми садами. После школы или во время каникул я часто лазил на деревья за яблоками. Во время работы я распевал песни и грыз яблоки, и жизнь казалась мне замечательной. Только позднее я понял, какие усилия постоянно прилагали родители, чтобы хозяйство процветало.