Полная версия

Анна Каренина. Том 1. Части 1-4

Но среди многих поразительных картин, связанных в романе с «левинским» сюжетом, были две особенно значительные. Неприкаянный Николай Левин умирал от чахотки в провинциальной гостинице, но все-таки умирал на руках близких людей – приехавшего брата Константина и своей невестки Кити. Главу, посвященную его уходу, Толстой намеренно выделил среди других. Она единственная в «Анне Карениной» получила название: «Смерть». Именно тогда, в момент расставания с землей родного существа, Константин Левин впервые ощутил свое прикосновение к Высшему Началу, которое посылает человека в мир и принимает его после смерти. Новая встреча с этим разлитым во всех проявлениях неоскверненной жизни высоким Началом ожидала героя, когда пришло время родов Кити. Связь между тем и другим описаниями сразу наметилась в романе: тотчас после смерти Николая Левина дни и ночи не отходившая от умирающего Кити почувствовала, что ждет ребенка.

Рассказ о появлении на свет нового человека, о том, что пережил герой за долгие часы трудных родов своей жены, поражает даже в «Анне Карениной» среди многих и многих непостижимо ярких описаний. Он имеет какую-то ошеломляющую силу воздействия. Левин теперь совершенно не помнил себя. «Он знал и чувствовал только, – говорилось в романе, – что то, что совершалось, было подобно тому, что совершалось год тому назад в гостинице губернского города на одре смерти брата Николая. Но то было горе, – это была радость. Но и то горе и эта радость одинаково были вне всех обычных условий жизни, были в этой обычной жизни как будто отверстия, сквозь которые показывалось что-то высшее. И одинаково тяжело, мучительно наступало совершающееся, и одинаково непостижимо при созерцании этого высшего поднималась душа на такую высоту, которой она никогда и не понимала прежде и куда рассудок уже не поспевал за нею». Неверующий Левин (так часто бывает в жизни) только и мог повторять в эти часы давно забытое: «Господи, прости и помоги».

«Мысль семейная» неизбежно требовала в романе «мысли религиозной», и как семейный разлад уводил героев от божественного Начала вселенной, так семейное согласие направляло их к обретению этого Начала. Слишком многое, увы, говорит за то, что под этой Высшей Силой Толстой все-таки по-прежнему имел в виду своего рода безличное нечто – источник всякого чувства, что его вера не знала и теперь ни Святой Живоначальной Троицы, ни грядущего воскресения мертвых и Страшного суда. Когда чутко следивший за выходом новых частей «Анны Карениной» А. А. Фет в письме к Толстому назвал «прорывы», куда дважды заглядывал Левин, «дырами в мир духовный, в нирвану», писатель не стал ему возражать. Возможно, стихийный «буддизм» Толстого, так очевидно заявленный уже в «Войне и мире», действительно выступал движущей силой «левинского» сюжета? Разве не были ярким тому свидетельством и по-своему идеальные картины народной жизни в романе?

Если помрачение Анны и Вронского зародилось в порочном свете, дышало одним со светом духом зла, то левинское удаление от своего круга, семейное счастье героя все больше уводили его к иной, народной, среде, нравственно чистой и просветленной.

Толстой-реалист ни в коей мере не склонен был приукрашивать людей из народа. Но там, где мужики жили независимо от «барских» условий существования, «своим миром», они действительно обнаруживали в себе на страницах романа нечто божественно-высокое. Это почувствовал Левин, когда, повинуясь невольному инстинкту, вышел однажды на полевые работы вместе с крестьянами-косцами. Еще одна вершина изобразительного искусства Толстого-художника (сколько же их в «Анне Карениной»!) – описание Левина на косьбе – тоже заключало в себе некий мистический смысл. Герой испытал, как это виделось Толстому, совершенно обычное для народной среды, незнакомое ему прежде самозабвение, состояние полного слияния с природой, с теми, кто, звеня косами, шли вокруг него. И во всем происходящем (так же как и в истории семейной жизни Левина) было ощутимо участие незримого доброго начала. «Он чувствовал, – говорилось в романе, – что какая-то внешняя сила двигала им».

Некоторое время спустя действие той же силы, только на сей раз завистливо, со стороны наблюдал тогда еще неженатый герой в согласной работе молодой крестьянской семьи – Ивана Парменова и его жены. Она же отзывалась в могучем народном гулянье по окончании рабочего дня: «Бабы с песнью приближались к Левину, и ему казалось, что туча с громом веселья надвигалась на него». Проведя ночь на копне сена, Левин увидел тогда на рассвете причудливое сплетение облаков – изумительно прекрасную перламутровую раковину, и это природное явление неожиданно совпало в его сознании со всем увиденным накануне, с его мечтами о ладной и счастливой жизни в бессознательно божественном крестьянском мире, а возможно, и о гармонии всего человечества.

Идеал Константина Левина, идеал его создателя, безусловно, выглядел и тут далеко отстоящим от христианского идеала русского народа: туманный Абсолют, который, чем бессознательнее, тем вернее действует в непринужденных инстинктах человека и народа. И, как всякий своевольно найденный идеал, он имел очевидные пределы, «замыкался» в той личности, которая его исповедует. Любовь к «безличному» все равно имела глубоко личные истоки.

В последней части романа атеист Левин вступал в напряженную, мучительную полосу религиозных исканий. Но не только необходимость высшего обоснования, укрепления нравственных ценностей, обретенных в семье, и не только потребность назвать то огромное, что открывалось герою в моменты самых сильных жизненных волнений, вели его в этом поиске. Панический страх смерти, ужас небытия (вот так же много раз повторялось это и с Толстым) стали главными «стимулами» левинского «движения к Богу». Нет сомнения, осознание собственной «конечности» часто бывает для человека первым шагом к обретению веры. И оно же нередко увлекает «жаждущую душу» очень далеко от веры живой, спасительной. Не страх ответа за грехи, не подлинный выбор между добром и злом, но только поиск продолжения в вечности своего гордого «я» становится тогда истинным смыслом внутренней работы…

Левин находил успокоение – этим заканчивался роман. Герой убеждался, что надо жить для Бога, для души. Да собственно, Левин и прежде, только бессознательно, казалось писателю, жил именно так. Его жена, как все Щербацкие, православно верующая Кити, нисколько не смущалась в романе неверием своего мужа. Она видела, знала, что «ее Костя» лучше, одухотвореннее многих людей, которые ходят в церковь и считают себя верующими. Только раньше Левин полагал: мир живет по законам естественным, природным (и сам он стремился следовать этим законам), а теперь выяснялось, что простые законы бытия послушны единой мировой силе, что весь мир пронизан «токами» этой силы. На последних страницах «Анны Карениной» герой думал: «Я ничего не открыл. Я только узнал то, что я знаю. Я понял ту силу, которая не в одном прошедшем дала мне жизнь, но теперь дает мне жизнь. Я освободился от обмана, я узнал хозяина». Весь религиозный поиск закончился тем, что Левин признал наконец божественной, а не просто материальной собственную жизнь, жизнь народа. И та и другая, очевидно, представлялись ему безгрешными. Единственный грех состоял в «отклонении» от естественных законов навстречу «цивилизованному» миру. Левин, кажется, и не думал о покаянии. Он во всем оправдал себя – и успокоился на время.

Обретение собственной веры (это вытекало из всего «левинского» сюжета), конечно, было немыслимо для героя вне соприкосновения с народной средой. Именно в общении с простыми людьми вызревала найденная Левиным формула: жить для Бога. Естественно при этом, что Бог русского народа выглядел в глазах героя вполне по-толстовски. То не был Христос, «грядущий со славою судити живым и мертвым» (Толстой по-прежнему, как это было на протяжении всех прошедших лет, избегал называть Христа Богом), но только начало всего естественного, бессознательного, непринужденного…

Левин отдавал себе отчет в том, что народная вера – это Православие. Он собирался в дальнейшем держаться русского христианства, которое досталось ему от предков. Более того, Левину казалось, что он не имеет ни права, ни возможности решать вопрос об отношении к Богу других существующих в мире исповеданий веры. А между тем из его рассуждений выходило, что любая вера – это путь к единому для всех доброму началу безгрешного мира. Была бы вера, а Бог откроется. Как тут не вспомнить самого писателя, много раз пытавшегося найти в Церкви подтверждение своего, предполагалось, большего, чем православный, «символа веры»!

И все же не так просто обстояло дело с центральным персонажем «Анны Карениной», с духовными итогами произведения. Правда, что «роман широкого дыхания» в заключительной своей части выглядел словно зауженным. Но он и не иссяк, не мог иссякнуть совершенно. Огромная, пушкинская, сила всего сказанного прежде сообщала иное значение, иной смысл и этому своеобразному его эпилогу. Да и прямо здесь поэтическое чувство меры, высокий строй произведения постоянно напоминали о себе.

Осуждение добровольческого движения в поддержку сербов, осуждение носящейся в воздухе близкой большой войны на Балканах (толстовское – незримое и левинское – открытое) стало важным мотивом последней части романа. Кровопролитие ради каких-то отдаленных, неощутимых и незнакомых братьев представлялось тут совершенно бессмысленным и даже греховным. Однажды Левин доказывал это своим оппонентам Кознышеву и Катавасову, самоуверенно заявляя, что он, Левин, и есть народ и его взгляд на войну – народный. Но старик пасечник, от которого герой надеялся услышать подтверждение собственным мыслям, обескуражил Левина своим ответом на заданный вопрос, что он думает по поводу войны: «Что ж нам думать? Александра Николаич, император, нас обдумал, он нас и обдумает во всех делах. Ему видней…» Русский народ на страницах романа нигде не умещался в левинское, философическое, русло повествования. Его вера, его взгляд на вещи все-таки были иными.

Идеал Константина Левина постоянно присутствовал в романе и даже порой выдвигался на первый план как идеал авторский. В последней, восьмой, части произведения это становилось особенно заметным. Но одновременно Левин занимал свое место в общем ансамбле персонажей «Анны Карениной». И в этом смысле, особенно на последних страницах романа, он тоже становился лицом кризисным, одним из участников национальной духовной катастрофы. Нет, не случайно мысли о самоубийстве жестоко преследовали героя в период его духовного поиска. Анна и Вронский – это понятно. Но Левин! А между тем осознание неизбежности собственного земного конца (и снова приходит на память когда-то испытанный Толстым «арзамасский ужас») делало для него бессмысленной дальнейшую жизнь, толкало к непоправимому…

Левину показалось, что он увидел выход. Многое заставляет в этом усомниться. Его нравственная отзывчивость, его лучшие душевные порывы готовы были обратить героя вспять от вековой народной Святыни. Поэзия романа, иногда сама попадая в плен левинских туманных мечтаний, беспощадно высвечивала именно такую перспективу. Тем не менее выбор продолжал оставаться за Левиным.

Религиозные поиски этого героя часто связывали с «переворотом» в мировоззрении Толстого, наступившим несколько лет спустя по окончании «Анны Карениной». Такие мысли напрашиваются сами собой. И все-таки мы не в праве смотреть на Левина с точки зрения заранее известного результата. В 1877 году, когда писатель закончил свое произведение, ничто еще не было решено ни в жизни Левина, ни в жизни его создателя. После недолгой попытки подлинного воцерковления Толстой устремился навстречу русской смуте, стал одним из главных ее выразителей и творцов. Левин так и остался жить на страницах свободного романа. Мы не знаем, будет ли его судьба выходом из национальной катастрофы, или же левинские искания обернутся только углублением общего кризиса.

«Анна Каренина» – роман с открытым финалом. И это обстоятельство оставляет нам право желать его центральному герою по-настоящему спасительной судьбы. Ведь самое первое душевное движение, разбудившее в нем религиозное чувство, Левин ощутил именно в церкви, во время вынужденной, перед венчанием, исповеди. Его разговор со священником, сама исповедь, несмотря на то что герой совершенно по-толстовски покаялся только в одном – в собственном неверии, принадлежат к наиболее светлым описаниям романа. Да и постоянное стремление жить вместе с народом, искать веру в народе (хоть, конечно, подлинная вера обретается только в Церкви), как знать, не приведет ли героя рано или поздно к действительному народному идеалу?

Не только Левин – вся огромная Россия стояла перед выбором. Великое произведение русской литературы утверждало его возможность и необходимость. И над всеми судьбами, показанными в романе, над всеми картинами русского пошатнувшегося дома возвышалось царственное, ничем не устранимое из книги Толстого, из жизни мира грозное Евангельское: «Мне отмщение, и Аз воздам».

* * *Эпоха, когда создавался и увидел свет «роман широкого дыхания», по видимости, очень далека от нас. Тем не менее «Анна Каренина» – одно из наиболее читаемых произведений мировой классики и, может быть, самое читаемое в наши дни произведение Толстого. Эту книгу любят и о ней спорят. За всеми реалиями давно ушедшего времени мы неожиданно находим здесь волнующую правду о мире и о себе.

Русская смута не ушла в прошлое. Весь XX век, то набирая бешеную силу, то ненадолго ослабевая, она продолжала свое шествие по великой и прекрасной стране. Нравственные испытания, через которые проходили герои «Анны Карениной», так или иначе коснулись каждого в России. Безотцовщина, духовная неприкаянность стали обычным уделом нескольких поколений. Мы и теперь живем «в эпоху Толстого». Распадаются семейства, распадается, не может собраться вместе большая русская семья.

Так ли все безнадежно? Свет Истины вечно сияет над миром. Он никогда и не покидал Россию, только ярче светил в судьбах тех, кто оставался ему верен. Он сохранял, сохраняет страну и сегодня, дарит ей надежду на иные, лучшие времена. Выбор по-прежнему остается за нами.

Александр ГулинАнна Каренина

Роман в восьми частях

Мне отмщение, и Аз воздам[1]

Часть первая

I

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.

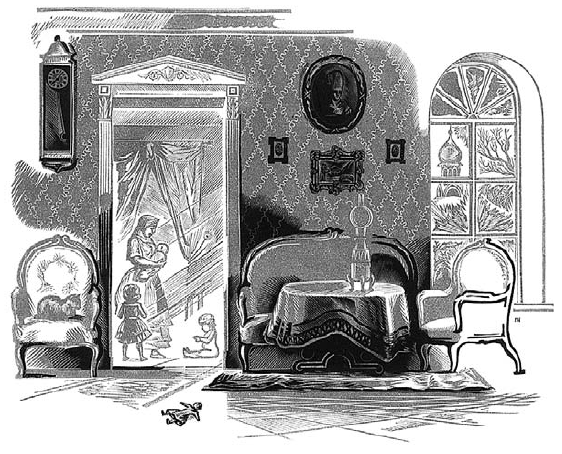

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкою-гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами семьи, и домочадцами. Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их сожительстве и что на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день не было дома. Дети бегали по всему дому, как потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар ушел вчера со двора, во время самого обеда; черная кухарка и кучер просили расчета.

На третий день после ссоры князь Степан Аркадьич Облонский – Стива, как его звали в свете, – в обычный час, то есть в восемь часов утра, проснулся не в спальне жены, а в своем кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное, выхоленное тело на пружинах дивана, как бы желая опять заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку и прижался к ней щекой; но вдруг вскочил, сел на диван и открыл глаза.

«Да, да, как это было? – думал он, вспоминая сон. – Да, как это было? Да! Алабин давал обед в Дармштадте; нет, не в Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах, да, – и столы пели: Il mio tesoro[2], и не Il mio tesoro, a что-то лучше, и какие-то маленькие графинчики, и они же женщины», – вспоминал он.

Глаза Степана Аркадьича весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было, очень хорошо. Много еще что-то там было отличного, да не скажешь словами и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив полосу света, пробившуюся сбоку одной из суконных стор, он весело скинул ноги с дивана, отыскал ими шитые женой (подарок ко дню рождения в прошлом году), обделанные в золотистый сафьян туфли и по старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне у него висел халат. И тут он вспомнил вдруг, как и почему он спит не в спальне жены, а в кабинете; улыбка исчезла с его лица, он сморщил лоб.

«Ах. ах, ах! Ааа!..» – замычал он, вспоминая все, что было. И его воображению представились опять все подробности ссоры с женою, вся безвыходность его положения и мучительнее всего собственная вина его.

«Да! она не простит и не может простить. И всего ужаснее то, что виной всему я, виной я, а не виноват. В этом-то вся драма, – думал он. – Ах, ах, ах!» – приговаривал он с отчаянием, вспоминая самые тяжелые для себя впечатления из этой ссоры.

Неприятнее всего была та первая минута, когда он, вернувшись из театра, веселым и довольным, с огромною грушей для жены в руке, не нашел жены в гостиной; к удивлению, не нашел ее и в кабинете и, наконец, увидал ее в спальне с несчастною, открывшею все, запиской в руке.

Она, эта вечно озабоченная, и хлопотливая, и недалекая, какою он считал ее, Долли, неподвижно сидела с запиской в руке и с выражением ужаса, отчаяния и гнева смотрела на него.

– Что это? это? – спрашивала она, указывая на записку.

И при этом воспоминании, как это часто бывает, мучало Степана Аркадьича не столько самое событие, сколько то, как он ответил на эти слова жены.

С ним случилось в эту минуту то, что случается с людьми, когда они неожиданно уличены в чем-нибудь слишком постыдном. Он не сумел приготовить свое лицо к тому положению, в которое он становился пред женой после открытия его вины. Вместо того чтобы оскорбиться, отрекаться, оправдываться, просить прощения, оставаться даже равнодушным – все было бы лучше того, что он сделал! – его лицо совершенно невольно («рефлексы головного мозга», – подумал Степан Аркадьич, который любил физиологию[3]), совершенно невольно вдруг улыбнулось привычною, доброю и потому глупою улыбкой.

Эту глупую улыбку он не мог простить себе. Увидав эту улыбку, Долли вздрогнула, как от физической боли, разразилась, со свойственною ей горячностью, потоком жестоких слов и выбежала из комнаты. С тех пор она не хотела видеть мужа.

– «Всему виной эта глупая улыбка», – думал Степан Аркадьич.

«Но что ж делать? что ж делать?» – с отчаянием говорил он себе и не находил ответа.

II

Степан Аркадьич был человек правдивый в отношении к себе самому. Он не мог обманывать себя и уверять себя, что он раскаивается в своем поступке. Он не мог раскаиваться теперь в том, в чем он раскаивался когда-то лет шесть тому назад, когда он сделал первую неверность жене. Он не мог раскаиваться в том, что он, тридцатичетырехлетний, красивый, влюбчивый человек, не был влюблен в жену, мать пяти живых и двух умерших детей, бывшую только годом моложе его. Он раскаивался только в том, что не умел лучше скрыть от жены. Но он чувствовал всю тяжесть своего положения и жалел жену, детей и себя. Может быть, он сумел бы лучше скрыть свои грехи от жены, если б ожидал, что это известие так на нее подействует. Ясно он никогда не обдумывал этого вопроса, но смутно ему представлялось, что жена давно догадывается, что он не верен ей, и смотрит на это сквозь пальцы. Ему даже казалось, что она, истощенная, состарившаяся, уже некрасивая женщина и ничем не замечательная, простая, только добрая мать семейства, по чувству справедливости должна быть снисходительна. Оказалось совсем противное.

«Ах, ужасно! ай, ай, ай! ужасно! – твердил себе Степан Аркадьич и ничего не мог придумать. – И как хорошо все это было до этого, как мы хорошо жили! Она была довольна, счастлива детьми, я не мешал ей ни в чем, предоставлял ей возиться с детьми, с хозяйством, как она хотела. Правда, нехорошо, что она была гувернанткой у нас в доме. Нехорошо! Есть что-то тривиальное, пошлое в ухаживанье за своею гувернанткой. Но какая гувернантка! (Он живо вспомнил черные плутовские глаза m-IIe Roland и ее улыбку.) Но ведь пока она была у нас в доме, я не позволял себе ничего. И хуже всего то, что она уже… Надо же это все как нарочно. Ай, ай, ай! Аяяй! Но что же, что же делать?»

Ответа не было, кроме того общего ответа, который дает жизнь на все самые сложные и неразрешимые вопросы. Ответ этот: надо жить потребностями дня, то есть забыться. Забыться сном уже нельзя, по крайней мере до ночи, нельзя уже вернуться к той музыке, которую пели графинчики-женщины; стало быть, надо забыться сном жизни.

«Там видно будет», – сказал себе Степан Аркадьич и, встав, надел серый халат на голубой шелковой подкладке, закинул кисти узлом и, вдоволь забрав воздуха в свой широкий грудной ящик, привычным бодрым шагом вывернутых ног, так легко носивших его полное тело, подошел к окну, поднял стору и громко позвонил. На звонок тотчас же вошел старый друг, камердинер Матвей, неся платье, сапоги и телеграмму. Вслед за Матвеем вошел и цирюльник с припасами для бритья.

– Из присутствия есть бумаги? – спросил Степан Аркадьич, взяв телеграмму и садясь к зеркалу.

– На столе, – отвечал Матвей, взглянул вопросительно, с участием, на барина и, подождав немного, прибавил с хитрою улыбкой: – От хозяина извозчика приходили.

Степан Аркадьич ничего не ответил и только в зеркало взглянул на Матвея; во взгляде, которым они встретились в зеркале, видно было, как они понимают друг друга. Взгляд Степана Аркадьича как будто спрашивал; «Это зачем ты говоришь? разве ты не знаешь?»

Матвей положил руки в карманы своей жакетки, отставил ногу и молча, добродушно, чуть-чуть улыбаясь, посмотрел па своего барина.

– Я приказал прийти в то воскресенье, а до тех пор чтоб не беспокоили вас и себя понапрасну, – сказал он, видимо, приготовленную фразу.

Степан Аркадьич понял, что Матвей хотел пошутить и обратить на себя внимание. Разорвав телеграмму, он прочел ее, догадкой поправляя перевранные, как всегда, слова, и лицо его просияло.

– Матвей, сестра Анна Аркадьевна будет завтра, – сказал он, остановив на минуту глянцевитую, пухлую ручку цирюльника, расчищавшую розовую дорогу между длинными кудрявыми бакенбардами.

– Слава богу, – сказал Матвей, этим ответом показывая, что он понимает так же, как и барин, значение этого приезда, то есть что Анна Аркадьевна, любимая сестра Степана Аркадьича, может содействовать примирению мужа с женой.

– Одни или с супругом? – спросил Матвей.

Степан Аркадьич не мог говорить, так как цирюльник занят был верхней губой, и поднял один палец. Матвей в зеркало кивнул головой.

– Одни, Наверху приготовить?

– Дарье Александровне доложи, где прикажут.

– Дарье Александровне? – как бы с сомнением повторил Матвей.

– Да, доложи. И вот возьми телеграмму, передай, что они скажут.

«Попробовать хотите», – понял Матвей, но он сказал только:

– Слушаю-с.

Степан Аркадьич уже был умыт и расчесан и сбирался одеваться, когда Матвей, медленно ступая поскрипывающими сапогами по мягкому ковру, с телеграммой в руке, вернулся в комнату. Цирюльника уже не было.

– Дарья Александровна приказали доложить, что они уезжают. Пускай делают, как им, вам то есть, угодно, сказал он, смеясь только глазами, и, положив руки в карманы и склонив голову набок, уставился на барина.

Степан Аркадьич помолчал. Потом добрая и несколько жалкая улыбка показалась на его красивом лице.

– А? Матвей? – сказал он, покачивая головой.

– Ничего, сударь, образуется, – сказал Матвей.

– Образуется?

– Так точно-с.

– Ты думаешь? Это кто там? – спросил Степан Аркадьич, услыхав за дверью шум женского платья.

– Это я-с, – сказал твердый и приятный женский голос, и из-за двери высунулось строгое рябое лицо Матрены Филимоновны, нянюшки.

– Ну что, Матреша? – спросил Степан Аркадьич, выходя к ней в дверь.

Несмотря на то, что Степан Аркадьич был кругом виноват пред женой и сам чувствовал это, почти все в доме, даже нянюшка, главный друг Дарьи Александровны, были на его стороне.

– Ну что? – сказал он уныло.

– Вы сходите, сударь, повинитесь еще. Авось бог даст. Очень мучаются, и смотреть жалости, да и все в доме навынтараты пошло. Детей, сударь, пожалеть надо. Повинитесь, сударь. Что делать! Люби кататься…

– Да ведь не примет…

– А вы свое сделайте. Бог милостив, богу молитесь, сударь, богу молитесь.

– Ну, хорошо, ступай, – сказал Степан Аркадьич, вдруг покраснев. – Ну, так давай одеваться, – обратился он к Матвею и решительно скинул халат.