Полная версия

Путешествие из Петербурга в Москву

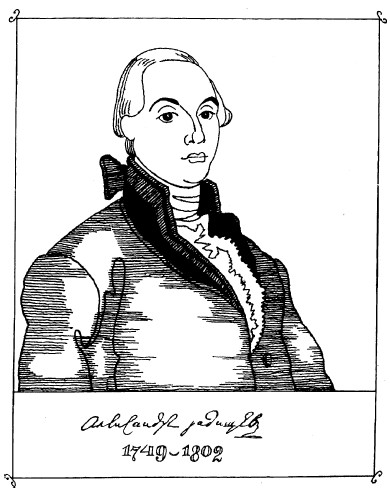

Александр Николаевич Радищев

Путешествие из Петербурга в Москву

1749–1802

Книга человеческого достоинства

Как можно в статье о русской словесности забыть Радищева? Кого же мы будем помнить?

А. Пушкин1Два столетия прошло со дня смерти Александра Николаевича Радищева (1749–1802), но его значение все еще недооценено нами. Золотые россыпи его благородных, возвышающих душу мыслей, лучезарная чистота его вещих чувств, его сердца, дышавшего добром, во многом остаются неосознанными. Не только потому, что мы «ленивы и нелюбопытны» (А.С. Пушкин). Искренняя, глубокая по содержанию, но уже устаревшая для нас по форме радищевская речь кажется иным затрудненною и искусственною. Из-за этой якобы искусственности (а на самом деле – более всего из-за нашего невежества в восприятии языка недавних наших предков) мы перестаем с должным вниманием вникать в глубину выстраданных писателем мыслей и затрудняемся осознавать величие его души. Какая слепота! Какая неблагодарность! Его знаменитое «Путешествие из Петербурга в Москву» – эта удивительная педагогическая поэма XVIII века – зачастую толкуется только лишь как революционный манифест и воззвание к бунту…

Но внимательный читатель, видящий в Радищеве мыслителя и художника, не может упустить из виду широту и разнообразие затронутых им тем и вопросов, наконец – художественные особенности произведения, обнаруживающего в самом построении своем широкий авторский замысел.

Между тем для нескольких поколений XX века Радищев – прежде всего «первый русский революционер», дворянский демократ, восславивший свободу и грозивший насильникам земным возмездием. Да, воистину незабываемы негодующие слова «Путешествия…», обличающие крепостное право: «Страшись, помещик жестокосердый. На челе каждого из твоих крестьян вижу я твое «осуждение!..» («Любани»).

«Звери алчные! Пиявицы ненасытные! Что крестьянину вы оставляете? То, чего отнять не можете, воздух. Да, один воздух. Отъемлете нередко у него не токмо дар земли, хлеб и воду, но и самый свет. Закон запрещает отъять у него жизнь – но разве мгновенно. Сколько способов отъять у него – постепенно!» («Пешки»).

Мы помним провидческие строки радищевской оды «Вольность» (1781–1783):

…Возникнет рать повсюду бранна,Надежда всех вооружит;В крови мучителя венчаннаОмыть свой стыд уж всяк спешит;Меч остр, я зрю, везде сверкает,В различных видах смерть летает,Над гордою главой паря.Ликуйте, сплоченны народы, —Се право мщенное природыНа плаху возвело царя.Наконец вспоминаются первоначальные слова варианта пушкинского стихотворения «Я памятник себе воздвиг…»: «…Вослед Радищеву восславил я свободу…»

Вольнолюбивая смелость Радищева бесспорна и заслуживает внимания, памяти и благодарного отношения потомков. Однако этим не исчерпывается духовный облик писателя, смысл его творчества и значение его вдохновенной книги.

В основе его революционности и просветительства лежало особое, сердечное отношение к миру, глубоко личное переживание страданий его соотечественников, дерзкое желание устыдить власть имущих, призыв их к исполнению человеческого долга любви. В его книге был спрессован огромный запас жизненных наблюдений, размышлений, проникнутых горячим сочувствием автора…

Вглядываемся в черты лица Радищева, как оно изображено на широко распространенном портрете неизвестного художника XVIII века, хранящемся в Саратовском музее. Открытое, высокое чело (именно чело, а не лоб!), прямой взгляд прямо и мужественно глядящих на нас очей (именно очей, а не глаз) и полная чувства достоинства осанка Человека, сознающего себя личностью, существом, имеющим образ и подобие Божие, и достойно носящего звание сына Отечества.

Хочется почти кричать, наблюдая равнодушно озирающие этот портрет лица иных современников: да как же вы не видите, что перед вами чудо: человек, воистину с достоинством носящий свое звание!

Не потому ли таким обаянием искренности веет со страниц радищевского «Путешествия…», что его книга не только энциклопедия путевых наблюдений, в которых, как в капле воды, отразилась современная ему Россия, но и дерзкое откровение образованного ума и прозрения горячего сердца, исполненного любви к человечеству.

Что думал Радищев о Человеке? Как понимал его назначение?

«Известно, что человек – существо свободное, поелику одарено умом, разумом и свободною волею; что свобода его состоит в избрании лучшего, что сие лучшее познает он и избирает посредством разума, постигает пособием ума и стремится всегда к прекрасному, величественному, высокому…»[1]

Люди, подобные Радищеву, не бросали слов на ветер; за то, что писали, они в любую минуту готовы были отвечать – хотя бы перед самим Господом Богом. Так что же именно следует из сказанного? Перечитаем еще раз. Вдумаемся. Поразмышляем…

Человек свободен. Он свободен потому, что одарен умом, разумом и свободною волей. Он по-человечески свободен, ибо человеческая свобода состоит в избрании лучшего. Что есть лучшее, он познаёт и избирает посредством разума. И это познание, и этот выбор заключаются в том, что человек (если он остается человеком!) стремится во всем «к прекрасному, величественному, высокому…». Значит – к духовному. Потому что здесь и речи не может быть о корысти и эгоистической выгоде.

Чтобы убедиться, что сказанное мы поняли верно, посмотрим, что говорится далее.

«…Но в ком заглушены сии способности, сии человеческие чувствования, может ли украшаться величественным именем сына отечества? Он не человек, но что? Он ниже скота; ибо скот следует своим законам, и не примечено еще в нем удаление от оных»[2].

Итак, если ты считаешь себя Человеком, то по природе человеческой каждый сознательный поступок твой должен быть воплощением прекрасного, величественного, высокого, того, что не по принуждению, а по своей духовной природе должен претворять в жизнь всякий человек. Если же кто-то неспособен на такое бытие – «он ниже скота»; он недостоин называться человеком… Вот требование уважающей себя личности!

Откуда же черпал Радищев столь высокое духовное отношение к миру и человеку? Почему всю жизнь отличался, говоря словами Пушкина, «удивительным самопожертвованием и какою-то рыцарскою совестливостью»? Не последнюю роль играло здесь воспринятое с детства религиозное миропонимание, что было отражено писателем и в автобиографической «Повести о Филарете». Ее герой, в котором без труда можно признать автора, замечает: «Силу, вся содержащую, вся зиждущую (творящую), всему предел положившую, вся оживляющую, в коей теряется и самое разрушение, я чувствовал от млечных когтей»[3].

В основе почти каждой из его философских статей – мысли о достоинстве человека, и потому высокие к нему требования. Ибо одаренный свыше человек «паче всех есть существо соучаствующее», он «укрепляет свою чувственность, острит силы мысленные, укрепляет понятие, рассудок, ум, воображение и память. Он приобретает несчисленное количество понятий, и из сравнений его рождаются понятия о красоте, порядке, соразмерности, совершенстве»[4].

Человеком в высоком смысле слова, убежден Радищев, нельзя стать без того, «чтобы прежде приучил дух свой к трудолюбию, прилежанию, повиновению, скромности, умному состраданию, к охоте благотворить всем, к любви Отечества, к желанию подражать великим в том примерам, також к любви наукам и художествам, сколько позволяет отправляемое в общежитии звание; применился бы к упражнению в истории и философии или любомудрии, не школьном, для словопрения единственно обращенном, но в истинном, научающем человека истинным его обязанностям; а для очищения вкуса возлюбил бы рассматривание живописи великих художников, музыки, изваяния, архитектуры или зодчества»[5]. Воистину исчерпывающая программа воспитания гармонической личности!

Радищев верил в Бога и бессмертие души и, по словам его сына Павла Александровича, бывало, «долго и усердно молился со слезами». Религиозное начало придавало особый характер его отношению к просветителям XVIII века, к «властителям дум» европейского мира Вольтеру и Руссо. Он воспринимал этих мыслителей не как нигилистов и безбожников, но прежде всего как проповедников человеколюбия, равенства и доброделания. По словам того же П. А. Радищева, «он уважал Спинозу и Гельвеция как людей благодетельных и благонамеренных, глубоко мыслящих, но сам никогда не был атеистом. Сомнение не есть еще атеизм»[6]. Так сливалось в его сознании вольномыслие и богопочитание, вера в высокое предназначение человека и непримиримое желание всегда и везде по-рыцарски отстаивать и защищать это высокое предназначение.

2Знаменитая книга Радищева посвящена воспитанию человеческого достоинства. Об этом свидетельствует и ее композиция.

Так, в посвящении писатель обращается к размышлениям о человеке. Первые фразы «Путешествия…» – ключ ко всему радищевскому произведению; в них словно выражен пафос всей русской литературы XIX века, искавшей пути к достойному человеческому бытию: «Я взглянул окрест меня, и душа моя страданиями человечества уязвлена стала…»

Итак, человек, «страдания человечества» и одновременно – вера и убежденность в высоком достоинстве и Божественном начале Человека, наконец, рассуждение о том, в чем мирские причины жалкой униженности и бедствий человека: «…Обратил взоры мои на внутренность мою и узрел, что бедствия человека происходят от человека, и часто от того только, что он взирает не прямо на окружающие его предметы». «Взирать прямо» – значит видеть и не искажать виденного домыслами, следовать действительности, отраженной «зеркалом души» (Н.М. Карамзин) и освещенной разумом, наконец, образовывать себя в этом ви́дении…

В центре «Путешествия…», «на перекрестке» путевых впечатлений и размышлений автора, расположена глава с символическим названием «Крестьцы», в которой все вопросы, поднятые автором, скрещиваются на главном: на вопросе о воспитании человека. Здесь в речи крестецкого дворянина – чадолюбивого отца, истинного гражданина своего Отечества – по существу, развернут трактат о воспитании истинного человека, изложена история возмужания двух достойных сыновей, выросших под его «неусыпным оком», с сознанием высокой отеческой и гражданской ответственности.

Первый закон истинного воспитания – любовь к воспитуемым и уважение к их духовной свободе: «…Не чувствовали вы принуждения, хотя в деяниях ваших водимы были рукою моею…»

Но не менее важно в воспитании – развитие с детства здорового организма: «Я лучше желал, чтобы тело ваше оскорбилось на минуту преходящею болью, нежели чтобы вы были дебелы в совершенном возрасте. И для того часто ходили вы босы с непокровенной головой в пыли и грязи и отдыхали на скамье или на камне. Не меньше старался я удалить вас от убийственной пищи и пития. Труд был лучшею приправою в обеде нашем».

Безусловное значение для земного достойного существования имеет трудовое житие, жизнь в труде, которая обеспечивает право на человеческое достоинство и одновременно формирует телесные силы. «…Вспомните, – говорит отец сыновьям своим, – что вы бегаете быстро, плаваете не утомляясь, поднимаете тяжести без натуги, умеете водить соху, вскопать гряду, владеете косою и топором, стругом и долотом; умеете ездить верхом и стрелять». Вместе с тем воспитание человека, как становится ясно, состоит в воспитании отзывчивости миру искусства – живописи и особенно музыке, которая, «приводя душу в движение, делает в нас мягкосердечие привычкою».

Но как бы ни был добр и отзывчив человек в этом мире, он должен уметь владеть оружием. «Но сие искусство, – замечает наставник, обращаясь к своим сыновьям, – да пребудет в вас мёртво, доколе собственная сохранность того не востребует. Уповаю, что оно не сделает вас наглыми…»

Наконец, необходимым качеством воспитанного человека, идущим от внутреннего сознания и чувства, является приобщение к Высшему, к Богу. Именно так: приобщение от природного, внутреннего устремления, ибо, утверждает наставник, «всещедрому Отцу приятнее зрети две непорочные души», которые «сами возносятся к начальному огню на возгорание».

Не оставлена здесь и наука, обладание которой начинается с познания собственного, родного языка: «…да умеете на оном изъяснять ваши мысли словесно и письменно, чтобы изъяснение сие было в вас непринужденно и поту на лице не производило». Затем следуют иностранные языки и прочие знания. Так складывается радищевское представление о должном в образовании человеческой личности.

Не меньшее значение отводится и воспитанию характера, то есть умению владеть собою, умерять «гнев мгновенный», подвергать рассудку «гнев продолжительный» и подверженность «превратным потрясениям чувств», постоянно быть умеренным в желаниях, кормясь «делами рук своих», и вместе с тем быть опрятным, чистым в бытии. Но прежде всего – хранить чистоту души, скромность и, никогда не гнушаясь, прийти на помощь нуждающемуся: «Ходите в хижины унижения; утешайте томящегося нищетою… и сердце ваше усладится, подав отраду скорбящему…» Этим далеко не исчерпываются отраженные в «Путешествии…» представления о достойном человеческом житии, понимаемые как законы истинной человечности.

В изложенных далее правилах общежития, основанных на тех же христианских, свободолюбивых принципах, Радищев вновь обнаруживает благородную высоту своих убеждений. Здесь что ни мысль, то гимн достоинству человека, возвышающемуся от исполнения «обычаев и прав народных», закона и добродетели, которая «есть вершина деяний человеческих». Здесь та же страстная убежденность. «Но естьли бы… какая-либо власть на земле подвизала тебя на неправду и нарушение добродетели, пребудь в оной непоколебим. Не бойся ни осмеяния, ни мучения, ни болезни, ни заточения, ниже самой смерти. Пребудь незыблем в душе твоей, как камень среди бунтующих, но немощных валов. Ярость мучителей твоих раздробится о твердость твою; и естьли предадут тебя смерти, будут осмеяны; а ты будешь жить в душах благородных до скончания века». Вот сокровенные мысли радищевской книги!

Развивая их, автор дерзко и открыто бросает вызов обществу, в котором закон противен общественным нравам и затрудняет исполнение добродетелей, где «исполнение должностей человека и гражданина» находится «в совершенной противуположности». Тут проступает еще одна важнейшая идея: «Как добродетель есть вершина деяний человеческих, то исполнение ее ничем не должно быть препинаемо. Не бреги обычаев и нравов; не бреги законов гражданского и священного, буде исполнение оных отлучает тебя от добродетели. Не дерзай никогда нарушить ее и прикрывать робостью благоразумия». Добродетель – основа жизни человеческой: «В заблуждении вашем, в забвении самих себя возлюбите добро».

Решительно и заключение наставления, подтверждающее изначальное понятие о невозможности для человека недостойного существования: «…Естьли добродетели твоей не останется на земле убежища, естьли, доведенну до крайности, не будет тебе покрова от угнетения, – тогда вспомни, что ты человек, вспомни свое человечество, восхити венец блаженства, который отнять у тебя тщатся, – умри».

Между тем последние слова отца-наставника обращены к Господу, к его милосердной помощи, ибо, попрощавшись с сыновьями и дождавшись, когда «пригорок скрыл отъехавших юношей от взоров», «старец стал на колени и возвел руки и взоры на небо.

– Господи, – возопил он, – молю Тебя, да укрепишь их в стезях[7] добродетели, молю, блажени да будут. Веси[8], николи не утруждал Тебя, Отец Всещедрый, бесполезною молитвою… Отлучил я ныне от себя сынов моих… Господи, да будет на них воля Твоя».

Так нелицеприятно выражает писатель и свое мнение о воспитании, должный успех которого может быть достигнут лишь с Божьей помощью.

Наконец вспомним: «Путешествие…» завершает «Слово о Ломоносове», о достойнейшем человеке, рожденном «с нежными чувствами, одаренного сильным воображением, побуждаемым любочестием, исторгнутого из среды народной». Заметим: Радищев не смог в силу разных причин во всем по достоинству оценить научные достижения М. В. Ломоносова[9], но он верно понял, осознал и передал величие его человеческого подвига, ибо «вся красота вселенной существовала в его мысли». Итак, книга Радищева композиционно завершилась гимном совершенному человеку, гимном русскому самородку, во всей полноте утвердившему свое человеческое достоинство…

Так в самой композиции книги раскрывается ее основополагающий пафос, идея воспитания человека и человечества, оставившая неизгладимый след в русской литературе последующего времени…

3Автор «Путешествия…», известный нам прежде всего как проповедник революционных идей, при внимательном взгляде предстает перед нами как философ, мысли которого «обращены… в неизмеримость мира» («Любани»), как историк, сопоставляющий разные эпохи жизни России и рассуждающий о праве народном и соблюдении законов («Новгород», «Зайцово» и др.), то в роли педагога и духовного наставника или убежденного политика, дающего примеры истинного воспитания молодежи, гражданственного служения народу («Крестьцы»), наконец, в образе верующего христианина, призванного «представить вам зерцало истины», постоянно обращающего свои взоры к Богу и глубоко убежденного в Его великой любви («Чудово», «Бронницы», «Хопилов», «Торжок»).

Все измеряется и соизмеряется им с образом Человека, достойного своего великого назначения в мире, устремляющего силы «на пользу всех и каждого» («Выдропуск»). Вот почему столь пристально внимание путешественника к человеческим добродетелям, к мысли о достойных людях, воспринявших с детства основы доброго жития.

И всюду в книге Радищева за живым описанием следует пристальное наблюдение (повествование), затем – размышление и сочувствование. В каждой главе сначала непосредственно воссоздаются живые картины наблюдаемой действительности, затем идет сравнение, анализ изображенного – и новый эпизод, осмысление виденного и эмоциональный на все отклик.

Вспомним, например, главу «Пешки». Вначале здесь описание одного из эпизодов путешествия («…голод не свой брат, принудил зайти меня в избу…»), далее следует сопоставление в связи с тем, кто, чем и когда удовлетворяет голод, далее – новый эпизод: разговор с крестьянкой по поводу употребления сахара в условиях деревенской бедности, а вслед за тем – замечание-суждение крестьянки («…не слезы ли ты крестьян своих пьешь, когда они едят такой же хлеб, как и мы?») и, наконец, передается эмоционально-оценочное суждение автора-рассказчика («Сия укоризна… исполнила сердце мое грустью»).

Затем – снова наблюдение, насыщенное массой «сообщающих» деталей, которые обращены к житейской прозе: «Я обозрел в первый раз внимательно всю утварь крестьянской избы. В первый раз обратил сердце к тому, что доселе по нем скользило. Четыре стены, до половины покрытые, так, как и весь потолок, сажею; пол в щелях, на вершок по крайней мере поросший грязью; печь без трубы, но лучшая защита от холода, и дым, всякое утро, зимой и летом наполняющий избу; окончины, в коих натянутый пузырь едва пропускал свет; два или три горшка (щастлива изба, коли есть в ней всякой день пустые щи), деревянная чашка и кружки, тарелками называемые; стол, топором срубленный, который скоблят скребком по праздникам; корыто кормить свиней или телят, буде есть; спать с ними вместе, глотая воздух, в коем горящая свеча как будто в тумане или за завесою кажется; к щастию кадка с квасом, на уксус похожим, и на дворе баня, в коей коли не парятся, то спит скотина; посконная рубаха, обувь, данная природою; онучки с лаптями для выхода»[10].

Затем вновь – осмысление виденного: «Вот в чем почитается по справедливости источник государственного избытка, силы, могущества; но тут же видны слабость, недостатки и злоупотребления законов и их, так сказать, шероховатая сторона. Тут видна алчность дворянства, грабеж, мучительство и беззащитное нищеты состояние»[11].

И наконец следует этап «практический», этап познания-действия, выражение эмоционального призыва, возбуждение активного отрицания виденного: «Звери алчные! пиявицы ненасытные! что крестьянину вы оставляете?» – и т. д.

Радищев мыслил широко и откровенно; он видел существенную причину зла не только в дурных людях, но и в тех неблагоприятных обстоятельствах, в том строе человеческих отношений, который повсеместно закрывает пути добродетели. Поэтому и пришел к мысли о неизбежности революционного насилия над тиранами, которые суть узурпаторы человеческой свободы, человеческого достоинства и самого достойного человека существования. Вот корни его революционных идей, ярко отразившихся в оде «Вольность».

Вся жизнь крепостнической России, с глубокими изъянами крепостничества, унижающими достоинство личности, – вся эта жизнь предстает перед судом достойного Божественного предначертания.

В своем творчестве Радищев не только сумел прямо взглянуть на действительность и горячо откликнуться на человеческие страдания, но и проявил спасительную рассудительность в отношении к вечным вопросам бытия, не забыв о духовных началах Человека во имя утверждения его материальной обеспеченности. Что помогло ему? Благочестивое воспитание? Истинный энциклопедизм? Вера в великость человека? Убежденность в том, что не может быть счастья там, где дойдут «до края возможного», «несообразности разума человеческого», «необузданности и беспечалия»?

Так или иначе «Путешествие из Петербурга в Москву» (если не будем пристрастны и не станем с предубеждением заведомо считать его только революционным манифестом) – это прежде всего книга, написанная кровью сердца «сочувствователя», высоко ставящего Человека и верящего в его Божественное предназначение, а затем уже – книга негодования и протеста, возникшего потому, что «самодержавство (т. е. насилие над человеком. – В. Т.) есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние».

Между тем в «Путешествии…» отражены все основные сословия современной писателю России. Здесь и крестьяне («Хотилов», «Клин», «Городня», «Едрово»), и помещики («Медное», «Городня», «Вышний Волочок»), нередко злоупотребляющие своей властью («Зайцово», «Городня», «Медное», «Едрово», «Пешки»), чиновники и офицеры («Чудово», «София», «Тосна», «Зайцово») и купцы («Новгород», «Вышний Волочок»).

В книге Радищева возникают эпизодические, но весьма значащие образы. Один из них – «гражданин будущих времен», тот, чьи оброненные записки, поднятые путешественником, содержат проекты об отмене крепостного права и придворных чинов («Медное»). Другие: «чувствительный друг» и «проситель свободного книгопечатания» («Вышний Волочок», «Торжок», «Медное»), в уста которых Радищев вкладывает мысли о значении слова в преобразовании общества…

Писатель верил в будущее России и ее народа. «Твердость в предприятиях, неутомимость в исполнении суть качества, отличающие народ российский… О народ, к величию и славе рожденный, если они обращены в тебе будут на снискание всего того, что соделать может блаженство общественное!» – восклицал он в одной из своих статей[12].

И все же, кто он – революционер, философ, просветитель, энциклопедист или трибун-проповедник? Он – и то, и другое, и третье… Он – все… Еще, целые книги будут написаны о нем. Мы же напомним, что едва ли не важнейшее, чем заслужил он благодарность потомков, есть истинное служение причине «всякого бытия», Слову, которое, следуя его выражениям, есть «начальный способствователь совершенствования рода человеческого»[13].

В. Троицкий

Путешествие из петербурга в москву

Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй[14].

Тилемахида, том II, кн. XVIII, стих 514А. М. К.[15]

Любезнейшему другу.

Что бы разум и сердце произвести ни захотели, тебе оно, о! сочувственник мой, посвящено да будет. Хотя мнения мои о многих вещах различествуют с твоими, но сердце твое бьет моему согласно – и ты мой друг.

Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человечества уязвленна стала. Обратил взоры мои во внутренность мою – и узрел, что бедствия человека происходят от человека, и часто от того только, что он взирает непрямо на окружающие его предметы. Ужели, вещал я сам себе, природа толико скупа была к своим чадам, что от блудящего невинно сокрыла истину навеки? Ужели сия грозная мачеха произвела нас для того, чтоб чувствовали мы бедствия, а блаженство николи? Разум мой вострепетал от сея мысли, и сердце мое далеко ее от себя оттолкнуло. Я человеку нашел утешителя в нем самом. «Отыми завесу с очей природного чувствования – и блажен буду». Сей глас природы раздавался громко в сложении моем. Воспрянул я от уныния моего, в которое повергли меня чувствительность и сострадание; я ощутил в себе довольно сил, чтобы противиться заблуждению; и – веселие неизреченное! – я почувствовал, что возможно всякому соучастником быть во благодействии себе подобных. Се мысль, побудившая меня начертать, что читать будешь. Но если, говорил я сам себе, я найду кого-либо, кто намерение мое одобрит; кто ради благой цели не опорочит неудачное изображение мысли; кто состраждет со мною над бедствиями собратий своей; кто в шествии моем меня подкрепит, – не сугубый ли плод произойдет от подъятого мною труда?.. Почто, почто мне искать далеко кого-либо? Мой друг! ты близ моего сердца живешь – и имя твое да озарит сие начало.