Полная версия

Сосудистые растения Приенисейских Саян

Распределение видов по районам Приенисейских Саян неравномерно: наибольшие показатели биоразнообразия отмечены в правобережных частях Западного Саяна и северо-восточных частях Восточного Саяна; наименьшие – в центральной части Восточного Саяна и на южных макросклонах Западного Саяна.

Аборигенная составляющая флоры в Приенисейских Саянах – 89 %. Это указывает на незначительную степень антропогенной нарушенности. Максимальные показатели по аборигенным видам отмечены в районах Хемчикском (97 %), Уюкском (95 %), Куртушибинском (95 %) и левобережной Приенисейской части Западного Саяна (96 %), минимальные – в окрестностях Красноярска (84 %) и Минусинском районе (88 %). Таксономический анализ указывает на сложную и длительную историю формирования флоры Приенисейских Саян, ее уязвимость, необратимость антропогенных трансформаций, что обусловливает особую необходимость более эффективного пользования биоресурсами, расширения спектра сберегающих среду технологий.

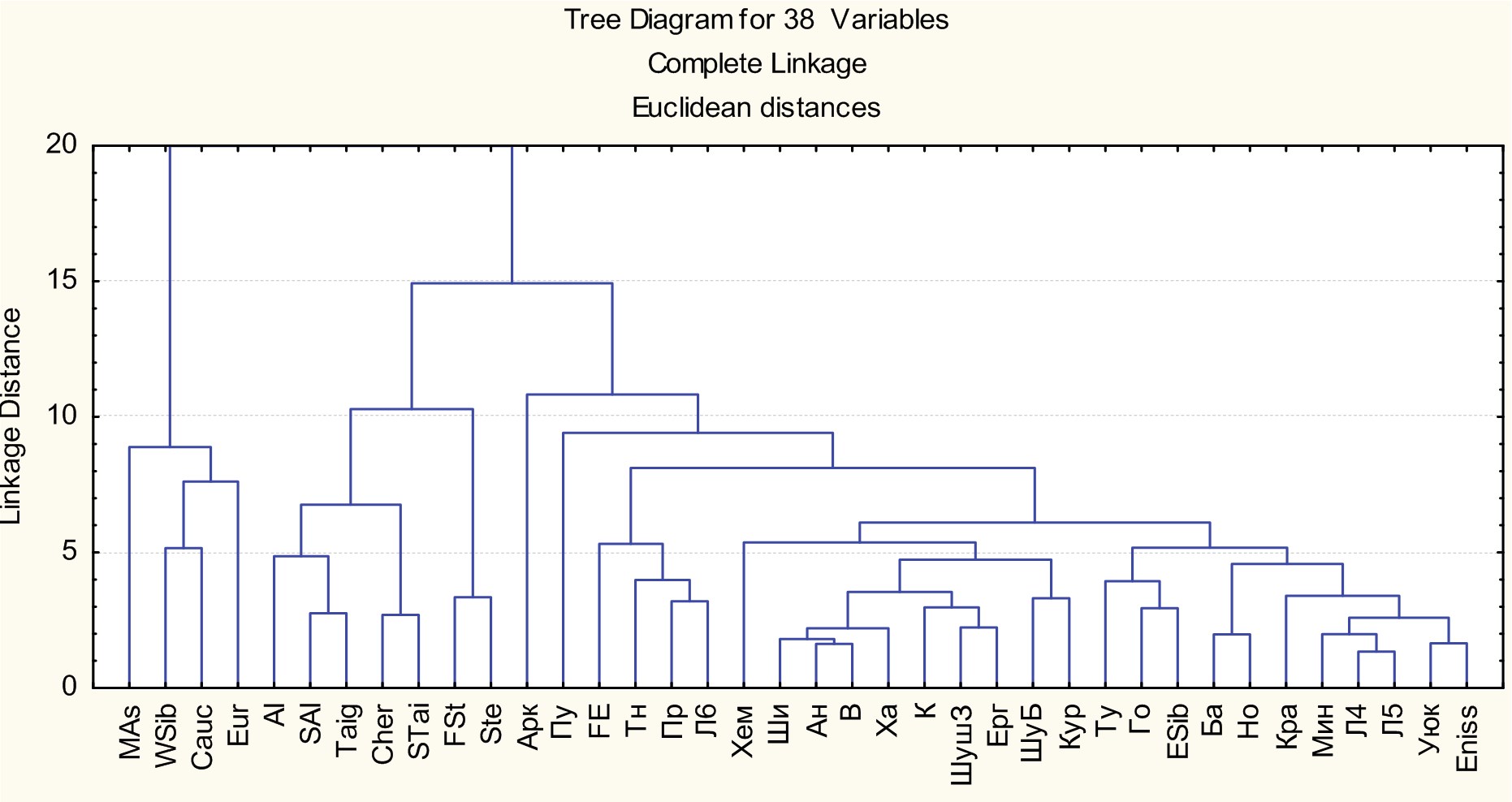

Рис. 5. Дендрограмма сходства (евклидовы расстояния) различных районов и высотных поясов флоры Приенисейских Саян, флористических областей России и сопредельных территорий (Малышев, 1976) по видовому богатству ведущих семейств. Обозначения районов: Eniss – Приенисейские Саяны; ESib – Восточная Сибирь; WSib – Западная Сибирь; MAs – Средняя Азия; Cauc – Кавказ; Eur – Восточная Европа; FE – Дальний Восток; Л6 –центральная часть Восточного Саяна; Кур –Куртушибинский хребет; Хем –Хемчикский хребет; ШуБ – приенисейская правобережная часть Западного Саяна; СШЗ – приенисейская левобережная часть Западного Саяна; Кра – красноярские районы; Ерг –Ергаки и сопредельные территории; Л4 – приенисейская левобережная часть Восточного Саяна; Л5 – приенисейская правобережная часть Восточного Саяна; Мин – Минусинские Саяны; Уюк –Уюкский хребет. Флористические районы Сибири: В – Верхнеенисейский; Ха – Хакасия; Ан – Ангарский; Ши – Шилкинский; К – Кемеровский; Го – Горно-алтайский; Ту – Тува; Но – Новосибирский; Ба – Барнаульский; Пр – Приленско-Катангский; Тн – Тунгусский; Пу – Путоранский. Пояса: Al – альпийский; SAl – субальпийский; Taig – таежный; Cher – черневой; STai – светлохвойно-лесной; FSt – лесостепной; Ste – степной

Интерес представляют данные кластерного анализа районов флоры Приенисейских Саян по показателям головной части семейственного спектра (рис. 5). В дендрограмме наблюдается некоторое разделение внутренних районов флоры. Так, к центральному кластеру, образованному соседними и забайкальско-верхнеамурскими флорами, примыкают флоры Ергаков и Саяно-Шушенского заповедника, красноярская; далее следует флора Восточной Сибири, центральной части Восточного Саяна (Л6), Приенисейской правобережной Западного Саяна (ШуБ) и флоры южного макросклона – хемчикская и куртушибинская с примыкающей к ним Тувой. Очень похожие по характеру взаимоотношения между флорами районов Сибири дендрограммы приводят Л. И. Малышев, К. С. Байков и В. М. Доронькин (1998). Полностью отходят от приенисейской флоры мегарегионы России (Европа, Кавказ, Средняя Азия и Западная Сибирь); отдельный кластер образуют все поясные флористические комплексы, заметно отличающиеся по структуре от обычных территориальных комплексов. Арктическая и Путоранская флоры – наиболее обособлены от приенисейских флор, при этом самая специфическая флора Л6 попадает в единый кластер с флорами Прибайкалья, Тунгусской и Дальнего Востока. Это еще раз подтверждает тяготение Л6 к востоку и обособленное положение района среди всех других в Приенисейском регионе.

Таким образом, флора Приенисейских Саян имеет физиономические черты, сближающие ее с флорами восточными (прибайкальскими и дальневосточными) и с флорами Алтае-Саянской провинции, что указывает на восточные исторические связи и «впаянность» в автохтонные (внутриалтае-саянские) процессы.

Особенности географииФлора Приенисейских Саян (ПС) имеет сложную ботанико-географическую структуру, представленную 24 геоэлементами. При отнесении таксонов к определенному типу геоэлемента были использованы данные по географии видов, имеющиеся в отечественной и зарубежной литературе. В целом во флоре ПС – широко распространенные виды, составляющие 52 %. Группа видов, не встречающихся за пределами Азии, которая характеризует степень самобытности флоры, составляет 46 %. Южно-сибирские эндемики (с учетом гемиэндемиков) составляют 20,8 %. Очень сходные цифры приводит И. М. Красноборов (1976) для высокогорий Западного Саяна.

Более детальное рассмотрение отдельных географических групп показывает, что в районах есть относительно стабильные группы, например евразиатская (около 15–19 %) или американо-азиатские, сохраняющие постоянство на уровне 2–3 % участия. В то же время есть геоэлементы пространственно нестабильные: голарктические – 15–19 % по всем районам, кроме Л6 (25 %); евросибирские – 10–20 %; космополиты – 2,6 – 8,8 %; североазиатские – 8–5 %; центрально-азиатские – 2,5–7,8 %; тянь-шаньские – 0,1–0,8 %; довольно нестабильна группа эндемичных видов, имеющих значение на уровне 10–20 %. Максимум широко распространенных видов приходится на черневой пояс (70 %). Вниз и вверх по склону значение этих видов заметно падает, особенно сильно в альпийском поясе (35 %) и субальпийском (49 %). В остальных случаях широко распространенные виды преобладают над локальными. При этом такой характер «глобальности» черневого пояса обусловлен в первую очередь голарктическим и космополитным геоэлементами. Собственно же европейский элемент достигает максимума в светлохвойном и лесостепном поясах, и только на 3–4 местах почти вровень по присутствию европейских видов соседствуют черневой и степной пояса. Максимум внутриазиатского (в том числе эндемичного) элемента наблюдается с большим отрывом в альпийском поясе, несколько меньше – в субальпийском.

В целом во флоре, согласно ботанико-географической структуре, уравновешены западные и восточные связи. При этом заметна действующая тенденция «европеизации» флоры.

ЭндемизмНемалое значение для понимания процессов формирования биологического разнообразия имеет подробное исследование таксонов узкого распространения – эндемиков. По этой группе можно судить о специфичности и своеобразии флоры. В целом ПС имеют достаточно высокие показатели уникального своеобразия флоры, сравнимые с аналогичными Южной Тувы и Юго-Восточного Алтая. В регионе встречается 43 узколокальных эндемика (рис. 6). В высотно-поясном отношении эндемики распределены крайне неравномерно, но с закономерным увеличением от срединных горных поясов к периферии: минимум – в черневом поясах (около 12 %). Наиболее значимая группа эндемиков – южно-сибирская. Их закономерности распределения по высотным поясам, как правило, повторяют рассмотренные выше и характерны для эндемиков в целом. По категориям растительности распределение эндемичных видов еще более неравномерно, чем по поясам или районам. Минимальное значение эндемики имеют среди рудеральных (2,6 %), водных (3,8 %) и сегетальных (4,1 %) видов. Относительно низка роль эндемиков на болотах (7 %), во всех остальных случаях их значение превышает рубеж в 10 %. Наиболее «эндемизированными» являются альпийские (36,5 %) и субальпийские (34,9 %) луга, петрофитон (30,3 %). Заметную роль эндемики играют в степях (27,6 %), тайге (24,3 %), тундрах (22,3 %); несколько меньшую – в лесостепях, черневой тайге, прирусловых сообществах, на лугах, в подтайге (14–19 %).

Явления реликтовостиСаяны – один из богатейших реликтовыми таксонами рефугиум. Здесь сохранились виды, восходящие по времени их господства в растительном покрове к неогеновому (возможно и палеогеновому) периоду антропогена, виды периода оледенения (гляциальные реликты), межледниковий и других изменений климата.

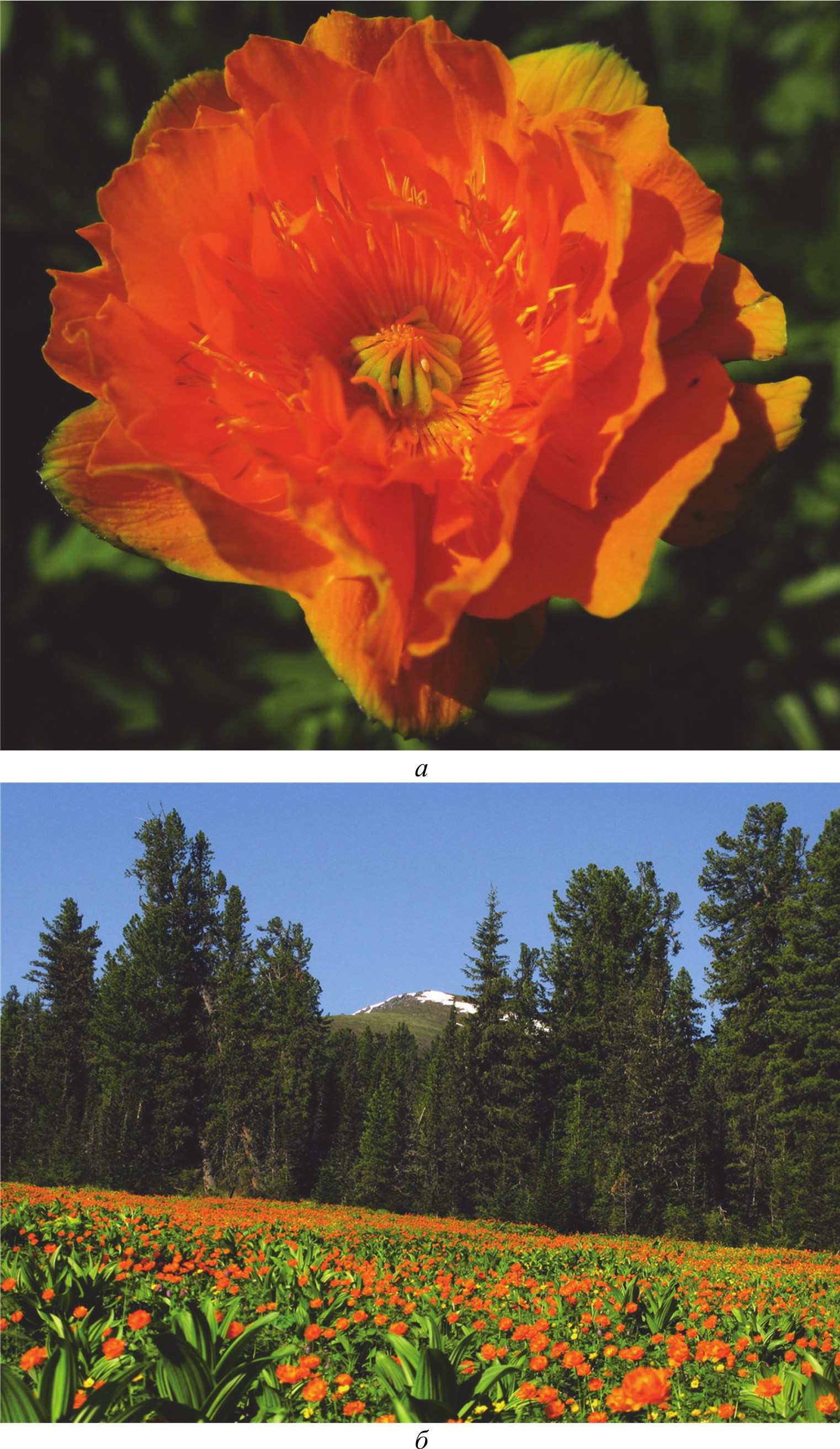

Рис. 6. Купальница (жарок) Виталия – эндемик Западного Саяна:

а – цветок в конце цветения; б – субальпийский луг с доминированием вида в верховья р. Нижней Буйбы

Одними из наиболее древних сохранившихся в Сибири реликтов считаются виды, связанные в своем становлении с распространенными здесь в третичное время широколиственными и хвойно-широколиственными лесами. В результате наших исследований западносаянский список неморальных реликтов был дополнен такими видами: Brachypodium sylvaticum, Camptosorus sibiricus, Veronica officinalis, Circaea caulescens, Asplenium trichomanes, Dryopteris cristata, Viola dactyloides, V. sachalinensis, Waldsteinia tanzybeica, Rumex sylvestris, Epilobium fastigiato-ramosum, Elymus pendulinus. Известные на сегодняшний момент факты позволяют по-иному взглянуть на саянскую неморальную флору, нежели в характеристике М. М. Ильина (1941). Даже по сравнению с такой горной системой, как Алтай (включая Кузнецкий Алатау), превышающей по площади исследуемый регион, последний сопоставим с Алтаем видовым разнообразием неморальной флоры, включая 78 % от всех соответствующих видов Сибири.

В течение четвертичного периода кайнозоя климатическая обстановка, а вместе с ней и растительность в Северной Азии коренным образом изменялись (Камелин, 1998). В современной флоре сохранились таксоны (кроме неморальных), имеющие реликтовый характер распространения, появление которых в регионе можно связать с определенными этапами антропогена. Гляциальные реликты: Betula tortuosa, Phyllodoce coerulea, Poa glauca, Carex mollissima и др. Перигляциальные: Hedysarum minussinense, Oxytropis ammophila, Oxytropis bracteata, Oxytropis includens, Scrophularia multicaulis и др.; пустынно-степные послеледниковые: Androsace dasyphylla, Artemisia dolosa, Astragalus macropterus, Dracocephalum foetidum, Halogeton glomeratus, Kalidium foliatum, Oxytropis leptophylla, Oxytropis tragacanthoides, Tulipa heteropetala и др.

Наличие во флоре Приенисейских Саян значительного числа реликтовых и эндемичных видов разных типов, маркирующих определенные этапы истории, доказывает древность всего комплекса и его уязвимость к различным разрушительным факторам, особенно антропогенному. Это обусловливает необходимость особого, щадящего, подхода при использовании биоресурсов сосудистых растений региона.

Поясно-зональные элементыФлора Приенисейских Саян имеет хорошо выраженную поясно-зональную структуру, которая представлена 19-ю зональными, незональными и адвентивными элементами, что свидетельствует о длительной, сложной и разнонаправленной истории ее формирования. В поясно-зональном спектре региона максимальное разнообразие характерно для светлохвойно-лесного (СХ) элемента. Частично это обусловлено обилием экологических ниш под пологом сосновых лесов и относительной пестротой экотопов (градиент влажности, экспозиция, уровень грунтовых вод и т. д.). Неморальные (Н) виды пережили оптимум своего развития в доледниковое время в широколиственных и хвойно-широколиственных лесах, сохранившись к настоящему времени в составе обедненных, территориально ограниченных комплексов. Ведущая роль среди неморальных видов принадлежит видам европейского распространения (38 %). Значительно меньше голарктических (11 %). Видов собственно азиатских – 49 %. Это соотношение интересно тем, что оно наблюдается в древнейшей сохранившейся группе видов. Вероятно, такое соотношение могло иметь место во флоре ПС в третичное время; в таком случае антропогеновый период отразился на исследуемой флоре тенденцией к возрастанию количества видов, общих с Европой, и уменьшению доли азиатских и имеющих восточные связи. Географическая структура современной флоры Байкальской Сибири (Малышев, Пешкова, 1984) почти идентична географической структуре нашего комплекса неморальных видов.

Степной (С) элемент состоит из видов, характерных для зональных степей. В регионе такие виды встречаются как в зональных, так и в экстразональных сообществах. В отличие от предыдущих горно-степные (ГС) виды флорогенетически связаны с горными (крио)аридными районами Южной Сибири, Средней и Центральной Азии. Пустынно-степную группу исследуемого региона наполняют виды, связанные своим генезисом с пустынными районами Центральной Азии. Это одна из самых малозначимых групп. Она отсутствует во флоре центральной части Восточного Саяна, а во флорах Минусинских Саян, Хемчикского и Уюкского хребтов достигает максимума: 1–2 %.

Роль монтанного и высокогорного элемента в целом по флоре незначительна (суммарно 16 %). Однако в горных районах она существенно возрастает (до 24 % в высокогорных районах).

Азональные виды не связаны с какими-либо конкретными широтными зонами или высотными поясами. Чаще всего их наличие обусловлено специфическими экофакторами: обводненностью, каменистыми субстратами, засоленностью и др.

В структурах важнейших лесных (светлохвойно-лесного, неморального) и высокогорных поясно-зональных групп отмечаются сходные черты: высокий уровень видов, общих с Европой, резко падающий в Байкальской Сибири, что указывает на пограничное положение флоры Приенисейских Саян. Другая тенденция – возрастание внутриазиатских связей в более восточных флорах и уровня видов, общих с Северной Америкой. Характерной чертой является также высокий уровень эндемиков. Наиболее сходную структуру с соседними флорами обнаруживает темнохвойно-лесная поясно-зональная группа. Исторически формирование флоры происходило по трем ключевым направлениям, связанным с высокогорьями, аридностью и гумидностью климата.

Экологическая структураКлиматические условия региона, разнообразие экотопов, другие особенности окружающей среды сказываются на экологической структуре флоры. По отношению к влажности субстрата во флоре ПС преобладают (со значительным перевесом) мезофитные (М) виды (35 %). Эта же черта характерна и для всех районов ПС, причем в тех районах, которые территориально охватывают гумидные части Саян, показатель мезофитных видов поднимается до уровня 40–45 %. Неплохо представлены мезоксерофиты (МК) (19 %), мезогигрофиты (МГ) (15 %) – группы, «соседствующие» с мезофитами. Ксерофиты (К) – другая после мезофитов значимая группа ПС. Их среднее значение по региону составляет 19 %. Характер распределения по районам, в отличие от всех других экоэлементов, крайне неравномерный. В наиболее гумидных (или частично гумидных территориально) их значение падает до 4 % (Л6). Гигрофиты (Г) составляют 12 % флоры ПС. Их характер распределения по районам более или менее выровненный, причем уровень выше среднего отмечается и в некоторых аридных районах. Очевидно, что их уровень связан не столько с характером климата, подобно другим группам, сколько с наличием подходящих местообитаний, что также характерно и для гидрофитов (ГД). Общее значение ГД составляет 3,3 %.

Биоморфологические особенностиСравнивая данные по жизненным формам, можно увидеть значительный численный перевес трав над древесными растениями. Среди трав многолетники преобладают над одно-, двулетниками. Такие же закономерности прослеживаются и в других флорах Бореальной области (Юрцев, 1968; Красноборов, 1976; Гаращенко, 1993 и др.). В целом многолетние травы в ПС (криптофиты (К) + гемикриптофиты (ГК)) составляют 71 %. Этот показатель довольно стабилен по всем районам флоры. Фанерофиты (Ф) совместно с нанофанерофитами (НФ) составляют около 7 % видового состава. Хамефиты (Х) составляют около 4 % флоры, но их уровень по районам флоры в большей степени изменчив: от 2,6 до 6 % . В целом значение хамефитов возрастает в высокогорных районах и снижается в низкогорных. Терофиты (Т) составляют 12 % флоры. Уровень этого элемента по районам колеблется еще в большей степени: от 6 до 13 %.

Относительно высокие показатели флор лесных поясов по фанеро-фитам подчеркивают их гумидный характер и достаточную теплообеспеченность. При необратимых разрушениях экосистем и трансформации флоры наиболее показательно изменение значения хаме- и терофитов. Первые исчезают из флоры полностью, а значение терофитов увеличивается, причем при превышении их значения в 20 % растительное сообщество приобретает черты рудерального или становится таковым. Наибольшей специфичностью по биоморфологической структуре выделяются рудеральные и сегетальные сообщества, а из аборигенных – болота, солончаки и сообщества гидрофитов.

Кариологические закономерностиСравнение кариологических элементов региона в целом и отдельных районов дало следующие результаты: значение олигоплоидов (порядка 10 %) весьма стабильно. Достаточно близки показатели полиплоидов. В спектре их значение составляет 13–16 %. Особая специфика наблюдается в отношении диплоидных видов: в региональном спектре их значение в среднем в 2 раза выше (около 30 %), чем в случае, если использовать данные по кариологии тех же видов, но за пределами Саян. Различия эти, очевидно, неслучайны и не являются результатом неполноты обследования материала. Высокий показатель по диплоидам указывает на древние черты флоры и на заметную степень ее флорогенетического консерватизма.

Кариологическое своеобразие флоры Приенисейских Саян проявляется в значительном преобладании диплоидов над полиплоидами и указывает не только на самобытность и древность флоры, но и на ее слабую трансформированность, в том числе и антропогенную. Значение олигоплоидов достаточно стабильно и не показывает различий региона и окружающих территорий. При необратимых разрушениях растительных сообществ и деградации флоры наблюдается изменение в соотношении между диплоидами и полиплоидами в пользу последних (Дмитриева, Парфенов, 1991).

Ресурсные элементы флоры

Приенисейские Саяны – уникальный, богатейший регион, который широко вовлечен в хозяйственную деятельность в качестве источника биологических ресурсов, но использование этих ресурсов происходит хаотично, неэффективно, часто с уничтожением или подрывом самого источника конкретного ресурса. При детализации ресурсных данных по флоре ПС в соответствии с опубликованными сведениями (Растительные ресурсы…, 1986; 1987а,б; 1988;1990; 1991; 1993; 1994 и др.) было выделено 18 групп полезных растений (табл. 2). При этом использовалось два ключевых подхода: по характеру использования вида и по содержанию действующих веществ. Количество неиспользуемых и не содержащих ценных веществ (нет данных) видов оказалось очень невелико. Так, в целом по региону количество видов с неизученными полезными свойствами составило 230, что меньше 10 % от общего количества видов.

Наиболее представленные группы ресурсных растений в ПС по характеру использования – это кормовые, декоративные, медоносные и пищевые; они будут рассмотрены отдельно. По содержанию действующих веществ наиболее представительной группой является «флавоноидная»: ее доля в общем списке – немногим менее половины. Другими представительными группами являются также растения, содержащие биологически активные вещества (27–40 % от общего списка), антибиотические (22–31 %), алкалоидоносные (20–27 %), дубильные (17–22 %); заметную долю имеют эфирномасличные (13–17 %), растения, содержащие сапонины (11–17 %), масличные (10–17 %) и содержащие вещества стероидной природы (9–13 %). Еще менее представлены группы ядовитых растений (7–10 %), растений, внесенных в отечественную фармакопею (5–9 %), содержащих жирные кислоты (6–10 %); меньше всего растений, содержащих гликозиды (3–4 %).

Пищевые растенияДикорастущие пищевые растения ПС имеют важное ресурсное значение. Всего нами отмечено 397 видов пищевых растений, из которых распространенными являются 253 вида (64 %), в том числе 54 (14 %) имеют промышленное значение. По районам ПС последние цифры разнятся в сторону увеличения. Так, в районах ПС (рис. 4) уровень распространенных пищевых растений превышает 80 %, этот показатель незначительно ниже только в Л5 (78 %), Мин (79 %) и Крас (79,9 %); видов, имеющих промышленное значение в среднем 18–22 %; только в тех же районах (Л5, Крас и Мин) и еще в Л4 – их меньше. По абсолютному количеству распространенных пищевых растений (230) отличаются Ергаки, а по минимальному – Хем (112); более всего видов пищевых растений, имеющих промышленное значение, отмечено также в Ергаках (51), а менее всего – в Хем (28). Обозначения районов – из рис. 4. По высотным поясам максимум видов пищевых растений отмечен в лесостепном поясе (313 видов), из них распространенных 208 (67 %) и промышленного значения – 38 (12 %). Однако по доле используемого компонента в общем перечне пищевых растений это средний показатель.

Таблица 2

Видовое разнообразие групп полезных растений в различных районах Приенисейских Саян

Максимальный показатель потенциального использования пищевых растений отмечен для горного таежного пояса – около 90 % пищевых растений являются достаточно распространенными и 26 % имеют промышленное значение. Несколько ниже эти показатели в черневом и субальпийском поясах (82–84 %). Максимальный показатель фактического использования пищевых растений – в альпийском поясе (39 %), хотя общее количество видов пищевых растений тут невелико (46). В целом максимальный показатель использования имеют пищевые растения верхних поясов (вовлечено в использование 30–50 % от распространенных на территории пищевых растений): в нижних горных поясах этот показатель весьма низок (в степном поясе неиспользуемая часть распространенных видов в 7–8 раз превышает используемую).

По категориям растительного покрова наибольшее количество пищевых растений отмечено на лугах и в прирусловых сообществах (около 200 видов), менее 20 видов характерно для солончаков и альпийских лугов. Наибольший процент доступных для использования видов отмечен для черневой тайги (99 %), несколько меньше таких видов (более 90 %) в тундре, тайге, подтайге и в березняках. Максимальный уровень видов, вовлеченных в использование человеком, характерен для горных тундр (58 % от всех пищевых растений); нет таких видов вообще на солончаках и в сообществах гидрофитов. Максимально полная степень охвата распространенных видов отмечена для тундр (отношение распространенных к промышленно используемым – 1,8), степей (1,4), тайги (2,4), черневой тайги (2,7), петрофитных сообществ (2,9). Минимум охвата – на лугах (5,6), в рудеральных (8,8) и сегетальных сообществах (24). К наиболее часто используемым в регионе относятся Pteridium pinetorum, Pinus sibirica, Ribes atropurpureum (и другие виды рода), Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis-idaea и др. К широко распространенным, но мало(не)используемым относятся Typha latifolia, Sorbus sibirica, Heracleum dissectum, Equisetum arvense и ряд других. Из числа редких видов к важным по ценности относятся Pteridium pinetorum ssp. sajanense, Aegopodium podagraria subsp. nadeshdae, Allium obliquum, Allium nutans, Rosa oxyacantha и др.

Медоносные растенияПчеловодство – важнейшая отрасль народного хозяйства. Главный продукт пчеловодства – мед, кроме него воск (ценное техническое и лекарственное сырье), прополис, маточное молочко, перга и ряд других ценных продуктов, используемых в медицине. Основой пчеловодства являются ресурсы (обилие, разнообразие) медоносных и перганосных растений, которые распространены довольно неравномерно как в общегеографическом, так и в узкорегиональном смысле.

В Приенисейских Саянах площадь медоносных угодий составляет около 4 млн га (3 743 000 га), а запасы меда оцениваются в 265 тыс. т (Бендерский, 2004). В регионе группа медоносов и перганосов достаточно представительна: нами отмечено 1 144 видов, в том числе 552 вида являются массовыми, т. е. значимыми для пчеловодства, а 616 видов характеризуются как ценные медоносы, ценных массовых медоносов – 299 видов. К категории «ценные медоносы», согласно Л. К. Параевой (1970), мы относим виды, медопродуктивность которых превышает 5–10 кг с гектара.

К самым распространенным медоносам, представленным повсеместно и во всех поясах, относятся Allium schoenoprasum, Heracleum dissectum, Bistorta officinalis, Chamaenerion angustifolium, Saussurea parviflora, Salix bebbiana, Angelica decurrens, Polemonium caeruleum, Aconogonon alpinum, Aster alpinus, Rubus chamaemorus и некоторые другие.

Эпицентром видового разнообразия медоносов среди высотных поясов является лесостепной пояс (773 вида); по мере удаления от этого пояса количество медоносов более или менее равномерно падает. Точно такая же закономерность касается и массовых, и ценных видов медоносных растений. Минимальные показатели отмечены для альпийского пояса. Во всех поясах доля хороших медоносов составляет 50–60 %, распространенных – 50–75 %, редких – 25–50 %. Рекорд по количеству медоносных растений среди категорий растительности держат луга (552 вида), незначительно отстают от них прирусловые (536 видов) и петрофитные (513 видов) сообщества; далее с большим отрывом следуют степи (337), рудеральные сообщества (270), березняки, лесостепь, подтайга и тайга (200–250 видов). Наименьшее количество медоносов отмечено в сообществах гидрофитов и солончаков.