Полная версия

Человеческий капитал. Проблемы измерения и роста в российской экономике

Концептуальные разработки А. Сена получили продолжение в ежегодных докладах международной организации «Программа развития ООН» (ПРООН), «Отчёт о развитии человечества», первый из которых был подготовлен в 1990 г. группой исследователей под руководством друга А. Сена выдающегося пакистанского экономиста Махбуба уль-Хака. Разрабатываемая в докладах ПРООН концепция человеческого развития исходит в первую очередь из того, что люди должны иметь возможность повышать производительность своей деятельности и участвовать в процессе формирования дохода, поэтому экономический рост, динамика занятости и оплаты труда являются составляющими моделей человеческого развития.

Государственная политика, ориентированная на рост и эффективность, не всегда учитывает жизненно важные потребности той части общества, которая не способна самостоятельно решить проблему их удовлетворения. Но, с другой стороны, переложение ответственности за удовлетворение потребностей членов общества на государство способно порождать иждивенческие настроения, что неизбежно снижает индивидуальную экономическую активность. Поэтому предлагается исходить из того, что государство должно обеспечивать не столько равенство потребления, сколько равенство возможностей, прежде всего в сфере образования, здравоохранения, безопасности, политических и гражданских прав. Это даст импульс для роста человеческого капитала, а рост человеческого капитала до уровня человеческого потенциала будет способствовать реализации принципа, выявленного для формирующейся модели социальной политики – самообеспечения и самозащиты. Все мероприятия, которые рассмотрены в рамках роста человеческого капитала, нацелены на расширение возможностей граждан (соответствие принципу А. Сена – расширение прав и свобод граждан).

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП, Human Development Index) используется Программой развития ООН для сопоставления уровня развития разных стран. ИРЧП рассчитывается исходя из экономических (ВВП на душу населения по паритетной покупательной способности), социальных (уровень грамотности взрослого населения страны и совокупная доля учащихся – образование), демографических показателей (средняя продолжительность предстоящей жизни при рождении).

Три составляющие этого индекса можно трактовать как факторы человеческого развития: чем выше значения этих составляющих, тем больше возможностей для реализации потенциала человека. При этом дефицит каждого вида ресурсов существенно ограничивает – если не делает вообще невозможным – развитие человека. Многие российские аналитики считают этот перечень ресурсов недостаточным и предлагают использовать более развернутую совокупность характеристик человеческого потенциала (В. М. Петров20, Н. М. Римашевская21, Б. Г. Юдин22, А. Барышева23, Б. Корнейчук24 и др.).

По нашему мнению, человеческий потенциал – это граница производственных возможностей общества, которая характеризуется полным использованием его трудовых ресурсов. Подобный подход дополняет определение человеческого потенциала, данное А. Б. Докторовичем: «Человеческий потенциал можно определить как системную совокупность качеств (включающую способности) индивида или социальной группы (носителей человеческого потенциала), которая обеспечивает их жизнедеятельность. В определенных условиях при наличии необходимых ресурсов и потребностей его носителей человеческий потенциал проявляется в качестве трудового потенциала и реализуется в труде»25.

Таким образом, отличие между понятиями «человеческий капитал» и «человеческий потенциал» состоит в следующем. Человеческий капитал – это совокупность имеющихся в наличии умственных и физических качеств индивидов, позволяющих им осуществлять хозяйственную деятельность. Человеческий потенциал – это максимально возможный размер человеческого капитала. Это похоже на определение А. Б. Докторовича «потенциал – субстанция потенциальная, а капитал субстанция актуальная»26.

В экономической теории существует множество потенциальных величин (потенциальный ВВП, потенциальный ВНД и др.). Все они характеризуют максимально возможный размер величины при полном использовании ресурсов. Экономика, которая достигает уровня использования человеческого капитала до уровня человеческого потенциала, соответствует, во-первых, максимально возможному уровню прав, свобод и возможностей граждан страны, во-вторых, максимально возможному ВВП (потенциальный ВВП).

Известный индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) – величина в большей степени социальная. Он отражает уровень развития социальной политики того или иного государства. Однако с точки зрения экономики под величиной человеческого капитала понимается степень задействованности или использования этого ресурса как основного фактора производства для постиндустриальной экономики. При этом размер человеческого потенциала равен 1, или 100 %, т. е. соответствует ситуации, когда весь человеческий капитал в экономике используется. Важно представлять, какой процент или какая часть человеческого потенциала используется в реальности.

1.3. Измерение человеческого капитала

В условиях современных постиндустриальных вызовов потенциальный ВВП достигается в основном за счет человеческого капитала, а именно при максимально возможных показателях уровня образования, продолжительности жизни, занятости. Занятость должна быть обязательно учтена при расчете величины человеческого капитала, так как обеспечение работой граждан страны при наличии только естественной безработицы является одним из проявлений реализации прав и свобод, о которых говорится у А. Сена, а прирост уровня фактической безработицы над естественной уменьшает потенциально возможный ВВП согласно закону Оукена.

Ориентиром продолжительности жизни может служить средний показатель по странам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – 80 лет27. Что касается качества образования, то критерием могут выступать данные Международной программы ОЭСР по оценке образовательных достижений учащихся (PISA), а именно качество чтения, знаний по математике и естественным наукам.

Уровень занятости определяется исходя из уровня безработицы по данным Росстата. Показатель целесообразно рассчитывать по методологии МОТ, так как при его расчете в состав безработных включаются пенсионеры и студенты, что дает возможность максимальным образом учитывать размер используемого человеческого капитала.

Основной целью социальной политики является достижение потенциально возможных прав и свобод граждан, главная цель экономической политики – достижение потенциального ВВП. Основным фактором достижения этих целей является рост человеческого капитала до уровня человеческого потенциала. Максимальный размер человеческого капитала или возможного человеческого потенциала равен 100 %, или 1. Максимальные значения входящих в него переменных (уровень занятости, образования и продолжительности жизни) берем в процентном соотношении от установленных европейскими стандартами значений.

Первый показатель – уровень образования: средний балл российских учащихся по читательской грамотности составил в 2012 г. 459 баллов по 1000-балльной шкале при среднем балле по странам Организации экономического сотрудничества и развития 493 балла28. Это 93 % от среднего результата по странам ОЭСР.

Второй показатель – уровень безработицы в России, который по результатам 2012 г. по методологии МОТ составляет 5,5 %29. Уровень занятости – 94,5 % от общего уровня экономически активного населения.

Третий показатель – продолжительность жизни: в России составляет 69,8 года30, а это 87 % от среднего по странам ОЭСР (80 лет).

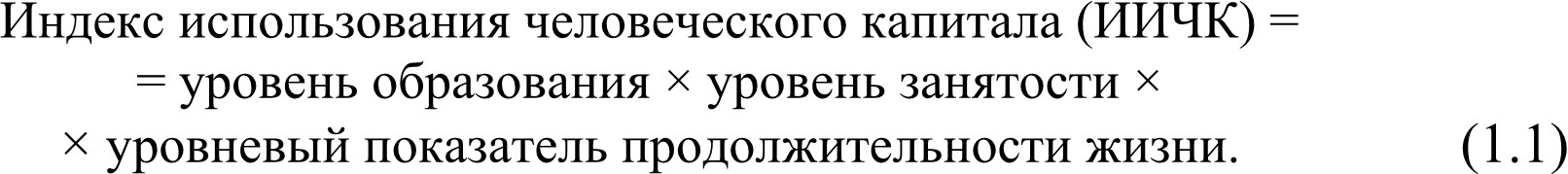

Таким образом, человеческий капитал России в 2012 г. использовался на величину, равную индексу использования человеческого капитала (ИИЧК):

ИИЧК = 0,93 · 0,945 · 0,87 = 0,76, или 76 %.

В формализованном виде это выглядит так:

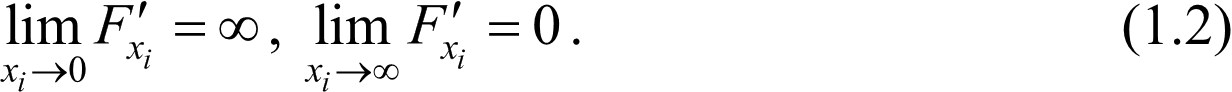

С математической точки зрения такая функция имеет смысл, так как соответствует условиям Инада:

Первое условие Инада означает, что все факторы нужны для производства. Второе – что выпуск неограниченно растет при неограниченном росте каждого фактора. Условия Инада должны соблюдаться при построении неоклассической производственной функции. Однако их можно применить для любой конечной величины и факторов, на нее влияющих. Поэтому при построении формулы учитываем тот факт, что рост каждого из трех факторов, влияющих на величину человеческого капитала, приводит к росту его общей величины (в данном случае в процентном отношении).

Данный метод расчета степени использования человеческого капитала прост, так как все элементы легко переведены в доли от максимально возможных показателей. ИИЧК характеризует не величину развития человеческого потенциала (как ИРЧП), а величину использования человеческого капитала в процентном отношении от человеческого потенциала, так как главная задача экономической политики заключается в экономическом росте за счет инновационных факторов, что реализуется посредством главной задачи социальной политики – наращивания размера человеческого капитала до уровня человеческого потенциала. ИРЧП – индекс развития человеческого потенциала, тогда как ИИЧК – это индекс использования самого важного фактора производства в условиях постиндустриальной экономики. Мы предлагаем рассматривать человеческий потенциал с точки зрения его использования: чем выше степень его использования, тем больше он развит и тем больше у населения возможностей по реализации своих прав и свобод. В условиях постиндустриальной экономики эластичность выпуска по фактору «высококвалифицированный труд» выше, чем эластичность выпуска по изменению капитала. В данном исследовании принято абстрактное допущение, что мы ищем оптимум или максимум ВВП исходя из полного использования основного фактора экономики, свойственного для этого ее этапа. Если предположить, что развитие капитала не соответствует уровню развития человеческого потенциала (отстает), то в этом случае высококвалифицированный менеджмент способен за счет выявления резервов увеличить производительность производства практически без дополнительных вложений капитала (об этом свидетельствует интенсивное внедрение технологий lean-production, или бережливого производства, в практику работы как отечественных, так и иностранных предприятий). Эффективность в современной экономике достигается прежде всего за счет ресурса «высококвалифицированный труд».

Рассмотрим роль социальной политики в процессе достижения человеческого потенциала. В первую очередь необходимо наладить воспроизводство населения, затем сформировать трудовые ресурсы, на основе которых уже будет создаваться человеческий потенциал страны.

Таким образом, в увеличении человеческого капитала как экономической категории, характеризующей прежде всего экономический ресурс, большое значение имеют составляющие социальной политики: демографическая политика (основной индикатор которой продолжительность жизни при рождении); политика в области образования (уровень образования); политика занятости (главный индикатор – уровень безработицы).

Таким образом, демографическая политика России должна быть направлена на воспроизводство населения, при этом следует учитывать опыт зарубежных стран, добившихся наибольшего эффекта в этом направлении.

Как было сказано выше, в период постиндустриальной экономики на первое место выходит фактор «высококвалифицированный труд». В связи с этим образование и подготовка будущих специалистов с точки зрения высоких требований рынка труда должны занимать значимое место в формирующейся модели социальной политики России. Это связано с преодолением ограниченной рациональности. Термин «ограниченная рациональность» ввел Герберт Саймон31, однако он широко используется всеми представителями институционального направления, когда необходимо показать проблемы нерациональности и причины недостижения оптимумов в экономике (Рональд Коуз, Генри Минцберг, Джон Морис Кларк и др.). В общем виде под ограниченной рациональностью понимается невозможность выбора оптимального варианта из-за большого объема информации и ограниченных когнитивных способностей людей. Если теоретически предположить преодоление ограниченной рациональности, то экономика достигнет максимально возможных показателей и благосостояние граждан тоже будет максимальным. Преодоление принципа ограниченной рациональности на уровне отдельных индивидов приведет к росту их свобод и возможностей. Однако пока представители институционального направления говорят о невозможности преодоления ограниченной рациональности из-за свойств головного мозга человека и огромного массива информации. Но это не означает, что нельзя попытаться хотя бы снизить разрыв между полной рациональностью и реальной ситуацией в обществе. Поэтому приведенные ниже мероприятия по регулированию занятости и сферы образования необходимы для преодоления ограниченной рациональности.

Государственная политика занятости должна быть направлена на разработку и реализацию программ психологической работы с молодым поколением для формирования у него адекватного представления о требованиях современного рынка труда. В области образования следует добиваться повышения качества и доступности образования любого уровня для всех членов общества, чего можно достигнуть двумя способами. При этом отметим, что оба способа направлены на преодоление ограниченной рациональности, которая, согласно институциональной теории, вызывает проблемы неэффективности экономики. Для преодоления ограниченной рациональности необходимо исходя из ее определения, с одной стороны, увеличивать количество информации, доступной индивидам, с другой – развивать их когнитивные способности.

Первый способ заключается в развитии у учащихся способностей к переработке информации, что приведёт к уменьшению числа рисков, и росту рациональности поведения, а значит, эффективности в целом. Это достигается за счет роста качества образования и количества охваченных образованием. Следует создать механизмы повышения качества работы образовательных учреждений, которые должны быть представлены системой льгот и дотаций. Современная политика государства в области высшего образования представляет собой жесткую систему процедур аккредитации и лицензирования, что приводит к закрытию учебных заведений. Но это не решает проблему низкого образовательного уровня выпускников вузов, а приводит к еще более низкому охвату населения системой образования (снижение человеческого потенциала в конечном итоге). Целесообразнее ввести систему льгот и дотаций для учебных заведений, успешно прошедших аккредитационные процедуры. Если учреждение прошло аккредитацию, значит, может рассчитывать на какие-либо дотации. В противном случае этих дотаций не будет, но учебное заведение продолжит функционировать. Зачастую уровень образования в мелких филиалах (на которые в первую очередь рассчитана борьба государства с некачественным образованием) не уступает уровню крупных университетов. Практика прохождения аккредитации и лицензирования показывает, что даже крупные и известные вузы зачастую не могут пройти эти процедуры.

Другим важным аспектом повышения качества образования является система постоянного роста квалификации профессорско-преподавательского состава вузов. Зарубежный и отечественный опыт показывает, что только сочетание исследовательской работы с преподаванием может дать положительный результат в подготовке специалистов. Методом экономического стимулирования преподавателей и создания конкурсов на вакансии может служить эффективный контракт, который индивидуализирует заработную плату, «привязав» ключевые показатели эффективной деятельности учебного заведения, установленные учредителем, к показателям деятельности преподавателя.

Кроме того, принципиально ошибочно сокращать прием в вузы и количество самих вузов. В будущей экономике знаний высшее образование должно быть не только всеобщим, но и обязательным. Вот почему следует принять план выхода на этот рубеж к 2020-2025 гг. Это, конечно, повлечет рост расходов, но необходимо отметить, что в европейских странах затраты на направления, отвечающие за человеческий капитал, существенны. Так, в Дании расходы на образования в 2009 г. составили 7,9 % ВВП, на здравоохранение – 11,2 % ВВП, во Франции – 6,3 и 11,7 % соответственно, в Великобритании – 6,0 и 9,3 %. В России расходы на образование в 2010 г. составили 5,2 %, а на здравоохранение в 2009 г. – 5,4 %, что примерно в два раза меньше, чем в развитых странах32.

Второй способ направлен на развитие когнитивных способностей индивидов. Это индивидуализация образования, что предполагает уделять больше внимание индивидуальной работе со студентами, уменьшать количество студентов в группе, вовлекать студентов в научно-исследовательскую и научно-практическую работу. Все это позволит сформировать у выпускников компетенции, необходимые для самоопределения на рынке труда. Надо помнить, что цель социальной политики – не просто дать доход малоимущим, а дать возможности для свободного развития и свободного выбора, что является составляющими общественного благосостояния33

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

1

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования: пер. с англ. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Academia, 2004. – 788 с.

2

Bell D. The Cultural Contradictions of Capitalism. – N. Y., 1978. – P. 198.

3

Рогов С. М. Функции современного государства: вызовы для России // Свободная мысль – ХХI. – 2005. – № 7. – С. 56.

4

Социальное страхование и социальная защита: доклад генерального директора. – Женева: МБ, 1997. – С. 30–32.

5

Gilbert N. Uoorhis R. A. Changing patterns of social protection // International Social Security Series. – Vol. 9. – Transaction Publishers, 2003. – New Brunswick (USA) and London (UK). – P. 311.

6

European Commission. Social Protection in Europe. Directorate General Employment, Industrial Relations and Social Affairs. – Luxembourg, 1999. – P. 61.

7

Данные из доклада Валентина Роика «Государственная политика и управление современной Россией в сфере социальной проблематики и пенсионного обеспечения». – URL: http://rusrand.ru/mission/result/result_830.html.

8

В. Котельников. Современная экономика. Основные черты новой эпохи быстрых перемен. – URL: http://www.cecsi.ru/coach/new_economy.html.

9

Составлено по: Новиков А. Постиндустриальное общество – общество знаний // Высшее образование в России. – 2008. – № 3. – С. 108–118; Российский статистический ежегодник, 2011: сб. Росстата. – С. 124. – URL: gks.ru.

10

Стратегия 2020: Новая модель роста – новая социальная политика.

11

Шульц Т. Инвестиции в людей: экономика и качество населения. – М., 1981. – С. 147.

12

Becker G. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis. – N. Y., 1964. – P. 62.

13

Becker G. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis / G. Becker. – N. Y., 1964. – P. 29.

14

Edvinsson, L. Some perspectives on intangibles and intellectual capital 2000 // Journal of Intellectual Capital. – Vol. 1. – Number 1, 2000. – P. 12-16; Просвирина И. И. Интеллектуальный капитал: новый взгляд на нематериальные активы // Финансовый менеджмент. – 2004. – № 4. – URL: http://dis.ru/library/detail.php?ID=24030.

15

Ильинский И. В. Инвестиции в будущее: образование в инвестиционном воспроизводстве // СПб., 1996. – С. 28; Рофе А. И. Может ли капитал быть человеческим, а поведение организационным // Труд и социальные отношения. – 2009. – № 11.– С. 19.

16

Смирнов В. Т., Скоблякова И. В. Классификация и виды человеческого капитала в инновационной экономике // Креативная экономика. – 05.12.2006. – URL: http://www.creativeconomy.ru/ library/prd165.php.

17

Федорова О. М. Один из подходов к методике формирования и управления организационным капиталом лесопромышленных предприятий // Проблемы современной экономики. – 2004. – № 3 (1). – URL: http://m-economy.ru/art.php?nArtId=522.

18

Добрынин А. Н., Дятлов С. А. Человеческий капитал в транзитивной экономике: формирование, оценка, эффективность использования. – СПб.: Наука, 1999. – С. 6–7.

19

Рофе А. И. Может ли капитал быть человеческим, а поведение организационным // Труд и социальные отношения. – 2009. – № 11; Докторович А. Б. Воспроизводство социального и человеческого потенциалов // Труд и социальные отношения. – 2010. – № 1. – С. 11–18.

20

Петров В. М. Человеческие потенциалы и их распределения: проблема измерений // Человеческий потенциал: опыт комплексного подхода / под ред. И. Т. Фролова. – М., 1998. – С. 124–150.

21

Римашевская Н. М. Человеческий потенциал России и проблемы «сбережения населения» // Российский экономический журнал. – 2004. – № 9/10. – С. 25-26.

22

Юдин Б. Г. Концепция человеческого потенциала // Электронный журнал «Знание. Понимание. Умение». – URL: http://www.zpu-journal.ru/gum/prospects/articles/2007/Yudin/3/).

23

Барышева А. Человеческий потенциал как основа экономического успеха // Общественные науки и современность. – 1994.– № 1.– С. 28-38.

24

Корнейчук Б. В. Человеческий капитал во временном измерении. – СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2003. – 92 c.

25

Докторович А. Б. Человеческий потенциал: соц.-полит. энциклопедия / под ред. Н. А. Волгина, Т. С. Сулимовой. – М.: Альфа-Пресс, 2006. – С. 400.

26

Докторович А. Б. Воспроизводство социального и человеческого потенциалов // Труд и социальные отношения. 2010. – № 1. – С. 14.

27

Швеция. – URL: http://www.oecdbetterlifeindex.org/ru/countries/sweden-ru/ (дата обращения 04.07.0213).

28

PISA-2012: мы ждем перемен? интервью с координатором исследования PISA в РФ Г. Ковалевой. – URL: http://www.akvobr.ru/pisa_2012_zhdem_peremen.html.

29

Россия в цифрах. 2013: сб. Росстата. – С. 102. – URL: gks.ru.

30

Там же. – С. 95.

31

Саймон Г. Рациональность как процесс и продукт мышления // THESIS. – 1993. – Вып. 3. – URL: http://ecsocman.hse.ru/data/629/779/1217/3_1_2simon.pdf; Simon H. A. The Future of Information Processing Technology // Management Science. – 1968. – P. 622.

32

Россия и страны мира. – 2012. – С. 130. – URL: gks.ru.

33

Сен А. Развитие как свобода. – М.: Новое издательство, 2004. – 432 с.