Полная версия

Социокультурные процессы в Восточной Сибири (на материалах социологических исследований в Красноярском крае и Республике Хакасия в 2009 – 2011 гг.)

Образно говоря, результаты исследований в двух регионах Восточной Сибири показывают, что их представители – это скорее «представители конкретного поселения (деревни, посёлка, города)», в то время как население России в целом зачастую воспринимает себя «жителями всей России, бывших республик СССР и даже всей Земли». Подобная социально-поселенческая самоидентификация сибиряков свидетельствует о глубоко противоречивой социокультурной и социально-психологической ситуации в этих регионах, что в любой момент может привести к негативным социально-политическим последствиям.

1.2. Процессы социокультурной модернизации в регионах Восточной Сибири 11

Реализация в России политики модернизации, провозглашённой Президентом РФ Д.А. Медведевым, встречает определённые трудности, анализу которых посвящён ряд научных публикаций12. Как известно, модернизация представляет собой сложный по своей структуре и содержанию процесс, важным элементом которого выступает социокультурная модернизация. Поэтому, не углубляясь в анализ самого содержания процесса современной модернизации России, отметим, что весьма серьёзным и практически неизученным фактором, который может негативно сказаться на её эффективности, являются социокультурные особенности различных регионов страны.

В настоящее время Сибирь выступает одним из наиболее важных как в промышленно-сырьевом, так и в научно-культурном отношении регионов России. Специфика протекания модернизационных процессов в Сибири обусловлена целым рядом различных факторов. Мы сосредоточим своё внимание на социокультурной модернизации в двух важных регионах Восточной Сибири: Красноярском крае (население, по данным на 1 января 2010 г., 2894,9 тыс. человек, площадь – 2339,7 тыс. кв. км, что составляет 13,6 % общей площади РФ) и Республике Хакасия (население – 546 тыс. человек, площадь – 61 тыс. кв. км).

При этом мы будем учитывать некоторые подходы, разработанные китайскими учёными13. Глубокие исследования процессов модернизации, проведённые специалистами Китайской Академии наук в 131 стране мира, показали, что выделяются два исторических этапа (или вида) модернизации: индустриальная (первичная) и информационная, основанная на знаниях (вторичная). Координация этих этапов, обеспечивающая эффективное снижение угроз и рисков, означает интегрированную модернизацию14. Построенная известными российскими учёными Н.И. Лапиным и Л.А. Беляевой агрегированная типология социокультурной модернизированности 25 стран Европы и России свидетельствует, что Россия находится на очень низком уровне социокультурной модернизации, причём первая и вторая модернизации в России рассогласованы… «Налицо низкая социокультурная конкурентоспособность России в сравнении с большинством стран Европы, чреватая взрывоопасными рисками», подчёркивают авторы15. Можно выдвинуть гипотезу, согласно которой регионы Восточной Сибири находятся на более низком уровне социокультурной модернизации, нежели Россия в целом, что порождает определённые угрозы и риски.

Эмпирические исследования осуществлены социологами Сибирского федерального университета в соответствии с Типовой программой и методикой «Социокультурный портрет региона», созданной сотрудниками Центра изучения социокультурных изменений Института философии РАН. Программа и методика опираются на разработанный доктором философских наук, профессором, членом-корреспондентом РАН Н.И. Лапиным социокультурный подход16, а также концепции и методы многомерного анализа социального расслоения российского общества, созданные доктором социологических наук наук, профессором Л.А. Беляевой17. Эмпирической база была охарактеризована ранее (см. Введение).

С помощью методов математической статистики были выделены следующие индикаторы процесса социокультурной модернизации, наиболее ярко показывающие специфику сибирских регионов по сравнению с Россией в целом:

• локус контроля (представление человека о том, от кого зависит улучшение его жизни);

• жизненные стратегии респондентов;

• представления населения о том, в какой мере реформы, проводимые правительством страны, соответствуют интересам жителей Сибири;

• протестный потенциал населения регионов;

• удовлетворённость населения своей жизнью;

• мнения респондентов о том, что необходимо в первую очередь сделать для улучшения жизни населения;

• поселенческая самоидентификация жителей регионов Восточной Сибири.

Также были использованы результаты контент-анализа ответов экспертов на вопросы о социальных последствиях постсоветских реформ и о влиянии этих реформ на сибирский менталитет.

Итак, рассмотрим локус контроля. Если респондент полагает, что улучшение его жизни зависит в основном от внешних факторов, – это свидетельствует о преобладании у него внешнего, экстернального локуса контроля. Если придерживается мнения, что сам несёт ответственность за улучшение своей жизни, – это показатель интернального, внутреннего локуса контроля. Обладающий таким локусом контроля человек более самостоятелен в своих решениях и поступках, его поведение способствует реализации современных модернизационных процессов.

Как следует из данных, представленных в таблице 1.7, жители Красноярского края и Республики Хакасия на вербальном уровне демонстрируют значительное преобладание интернального локуса контроля над экстернальным; на вопрос «Как Вы считаете, в какой степени улучшение Вашей жизни сегодня зависит» более половины опрошенных – 57 % – Красноярский край, 63 % – Республика Хакасия, 54 % – Российская Федерация в целом – выбрали вариант ответа «от вас самих». Характерно, что при этом население России в целом демонстрирует менее высокий показатель интернального локуса контроля, нежели жители исследуемых сибирских регионов (см. табл. 1.7).

Использование факторного анализа показало во многом сходную картину как в глубинных слоях массового сознания населения России в целом, так и у жителей двух сибирских регионов. В каждом из трёх случаев выделились два фактора, первый из которых (описательная сила 40 – 42 %) характеризует мнение респондентов о том, что улучшение их жизни зависит от самого себя и собственной микросреды (близких родственников, друзей, земляков). Второй фактор (описательная сила 24 – 27 %) выражает зависимость от районной, городской, республиканской, краевой и общероссийской власти.

Весьма характерной особенностью сибирского менталитета является факт, что «начальника по работе» респонденты из двух сибирских регионов включают в свою микросреду, в то время как жители России в целом относят его к представителям власти. Это говорит о более «близких» неформальных отношениях многих подчинённых со своим непосредственным руководством в данных регионах. В основе лежат патриархальные, «домодернизационные» отношения и ценности во многих трудовых коллективах и организациях двух регионов Сибири независимо от формы собственности, что выступает одним из факторов коррупционного поведения.

Таблица 1.7

Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, в какой степени улучшение Вашей жизни сегодня зависит»

(% от числа опрошенных, 2010 г.)

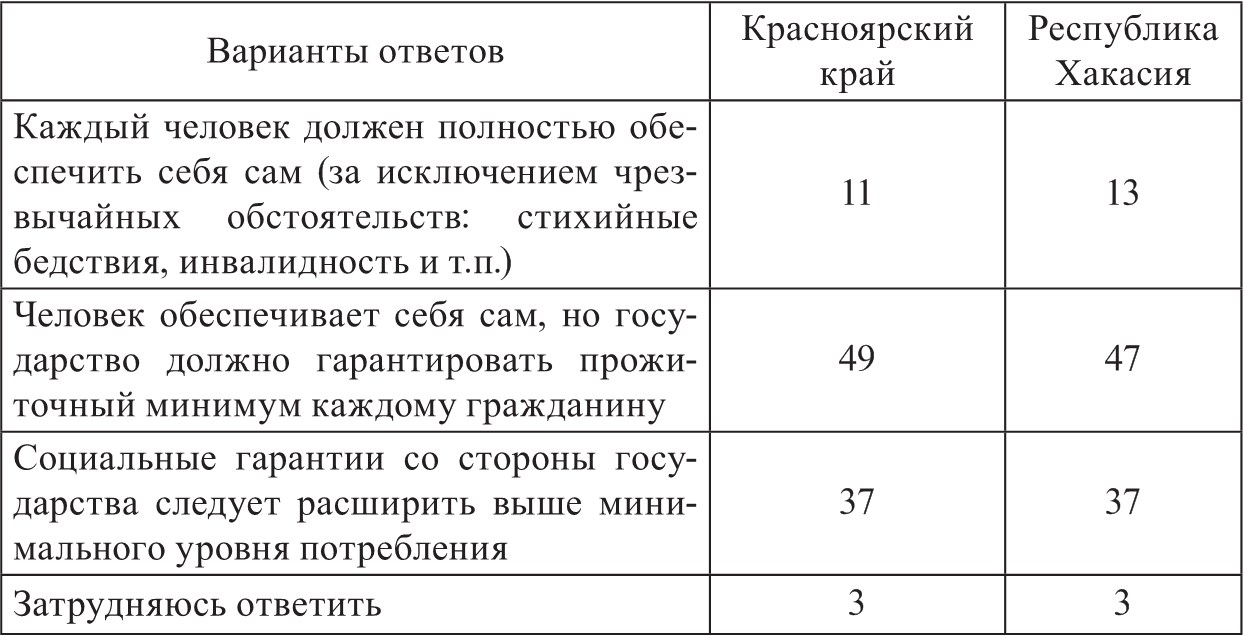

В процессе исследования были выделены три базовые стратегии поведения людей во взаимоотношениях с государством:

• иждивенческая – социальные гарантии со стороны государства следует расширить выше минимального уровня потребления;

• рациональная – человек обеспечивает себя сам, но государство должно гарантировать прожиточный минимум каждому гражданину;

• самостоятельная – каждый человек должен обеспечить себя сам (за исключением чрезвычайных обстоятельств: стихийные бедствия, инвалидность и т.п.).

Опрос показал, что наиболее распространённой на вербальном уровне у респондентов в Красноярском крае и в Республике Хакасия является рациональная стратегия опрошенных (табл.1.8). Вместе с тем более трети респондентов выбирают иждивенческую стратегию. Лишь десятая часть жителей края и 13 % населения Хакасии придерживаются самостоятельной стратегии. Таким образом, среди населения сибирских регионов весьма сильны патерналистские настроения, которые препятствуют эффективному осуществлению социокультурной модернизации России.

Для оценки последствий постсоветских реформ для жителей региона и преобладания того или иного типа модернизации экспертам было предложено ответить на следующий открытый вопрос: «На Ваш взгляд, какие социальные последствия постсоветских реформ можно оценить как «позитивные», а какие – как «негативные» для жителей Красноярского края?».

В целом «негативные» последствия реформ, отмеченные экспертами, численно преобладают над «позитивными» (197 вариантов ответов против 146).

Среди выделенных категорий, «позитивные» последствия характеризуются следующим образом:

а) появление больших свобод (свобода выезда за границу, слова, мысли, творческого развития, личной жизни и профессионального самоопределения, выбора, совести, поведения) – 28 %;

Таблица 1.8

Распределение ответов на вопрос «Существуют различные мнения о роли государства в Вашей жизни, в социальной защите населения.

С каким из них Вы согласны?» (% от числа опрошенных, 2010 г.)

б) развитие рынка (появление конкуренции, рынка, либерализма, разнообразия товаров и услуг) – 25 %;

в) развитие бизнеса (предпринимательства, частного сектора, появление возможности зарабатывать) – 16 %;

г) улучшение качества и условий жизни, медицины и образования – 10 %;

д) исчезновение «железного занавеса» (открытие границ, возможность международного сотрудничества, расширение международных связей) – 8%.

е) информатизация (рост доступности информации, появление новых информационных технологий) – 7 %;

ж) появление ориентации на собственные силы, инициативы – 6 %.

В оценке негативных последствий постсоветских реформ эксперты были более единодушны:

а) падение уровня жизни (уменьшение заработной платы, падение уровня жизни, обнищание населения, рост безработицы) – 24 %;

б) разрушение государственных институтов (разрушение систем производства, здравоохранения, образования, сельского хозяйства, снижение качества товаров и услуг, утрата государством контроля за качеством товаров и услуг) – 23 %;

в) духовная деградация (потеря национальной идеи, снижение социальной ответственности, снижение уровня культуры и образования, духовная деградация) – 18 %;

г) рост социальной незащищенности, неуверенности в завтрашнем дне – 12 %.

Как видим, приведённые ответы экспертов свидетельствуют о том, что в Красноярском крае (анализ публикаций в региональных СМИ в Республике Хакасия даёт все основания полагать, что аналогичная ситуация наблюдается и в этом регионе Сибири) происходит деиндустриализация, что требует «повторения» первичной модернизации. Одновременно вторичная модернизация, основанная «на знаниях», сталкивается в регионе с большими трудностями.

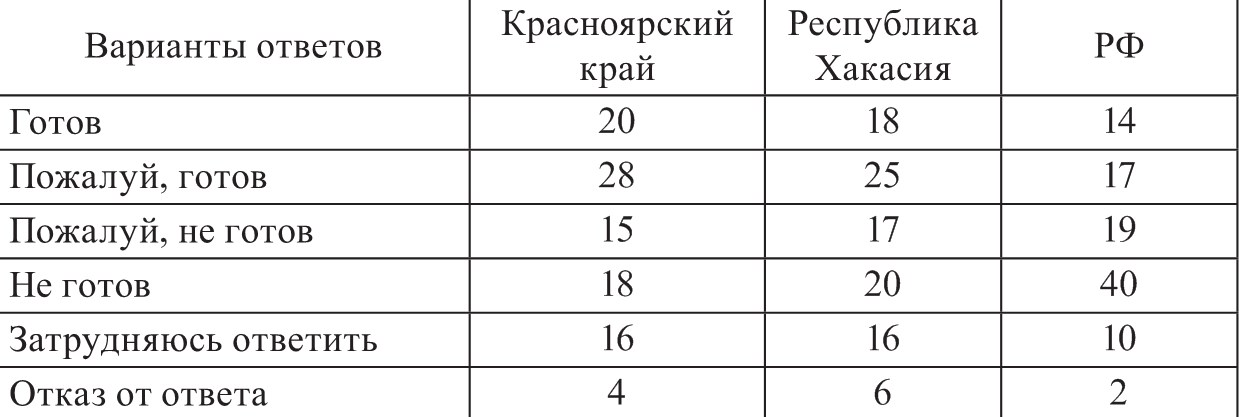

Тот факт, что модернизация страны зачастую осуществляется без учёта интересов населения сибирских регионов, неоднократно всплывал в ходе интервью. В частности, респондентам был задан вопрос: «Учитывают ли реформы, проводимые Правительством РФ, интересы Сибири?» (описание распределения ответов респондентов см. в параграфе 1.1. С. 15). Осознание жителями Сибири подобной ситуации не могло не повлиять на рост их протестного потенциала. С целью его изучения респондентам был задан вопрос: «Готовы ли Вы принять участие в акциях протеста (против снижения уровня и качества жизни, прав и свобод человека)?».

Как показано в табл. 1.9, в целом протестный потенциал населения Красноярского края и Республики Хакасия довольно высок: соответственно, 48 и 43 % опрошенных выразили ту или иную степень готовности (готов + пожалуй, готов) принять участие в акциях протеста (Россия в целом – 31 %). При этом неготовность (пожалуй, не готов + не готов) в этом участвовать высказали 33 % респондентов из края и 37 % из республики (Россия в целом – 59 %). Каждый пятый из жителей сибирских регионов затруднился ответить. Сельское население несколько чаще высказывает готовность принять участие в акциях протеста, что связано с более тяжёлой социально-экономической ситуацией во многих сельских поселениях по сравнению с городами. При этом в разных городах сибирских регионов готовность людей к участию в протестных акциях тоже может различаться, детерминируемая многими специфическими факторами.

Таблица 1.9

Готовы ли Вы принять участие в акциях протеста (против снижения уровня и качества жизни, прав и свобод человека)?

(% от числа опрошенных, 2010 г.)

Итак, протестный потенциал в данных сибирских регионах значительно выше, чем в России в целом.

Всё это свидетельствует о серьёзных проблемах, непреодолённых рисках и угрозах, которые сопровождают процесс социокультурной модернизации в регионах Восточной Сибири.

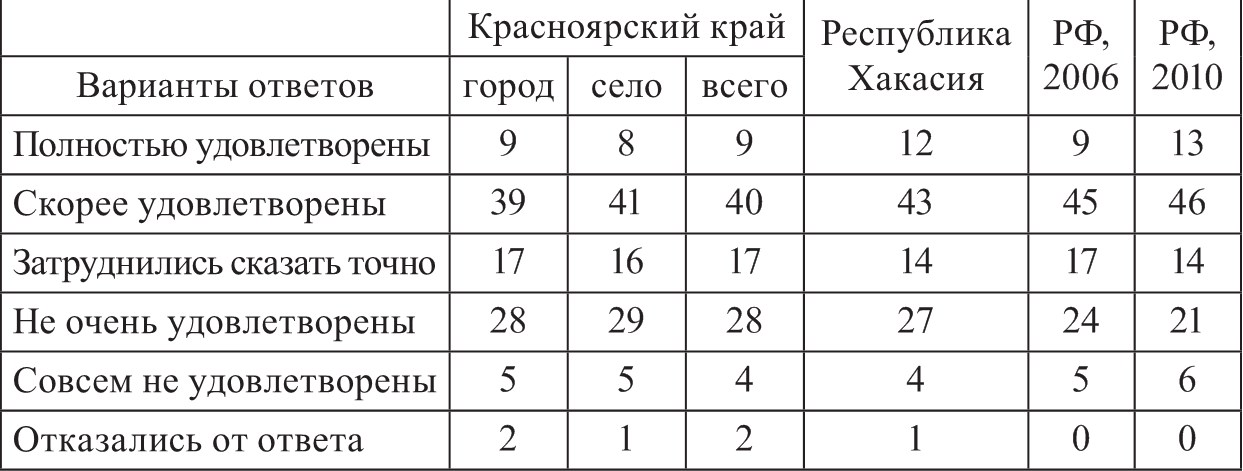

Как следует из таблицы 1.10 доля респондентов, удовлетворённых своей жизнью (вариант ответа «полностью удовлетворены» + «скорее удовлетворены») в Красноярском крае и Республике Хакасия составляет, 49 и 55% соответственно. В России она заметно выше – 59 % опрошенных. Одновременно в России в целом по сравнению с данными регионами Восточной Сибири несколько ниже доля респондентов, которые в той или иной степени не удовлетворены своей жизнью («не очень удовлетворены» + «совсем не удовлетворены»): Красноярский край – 32 %, Республика Хакасия – 31 %, Россия в целом – 27 %.

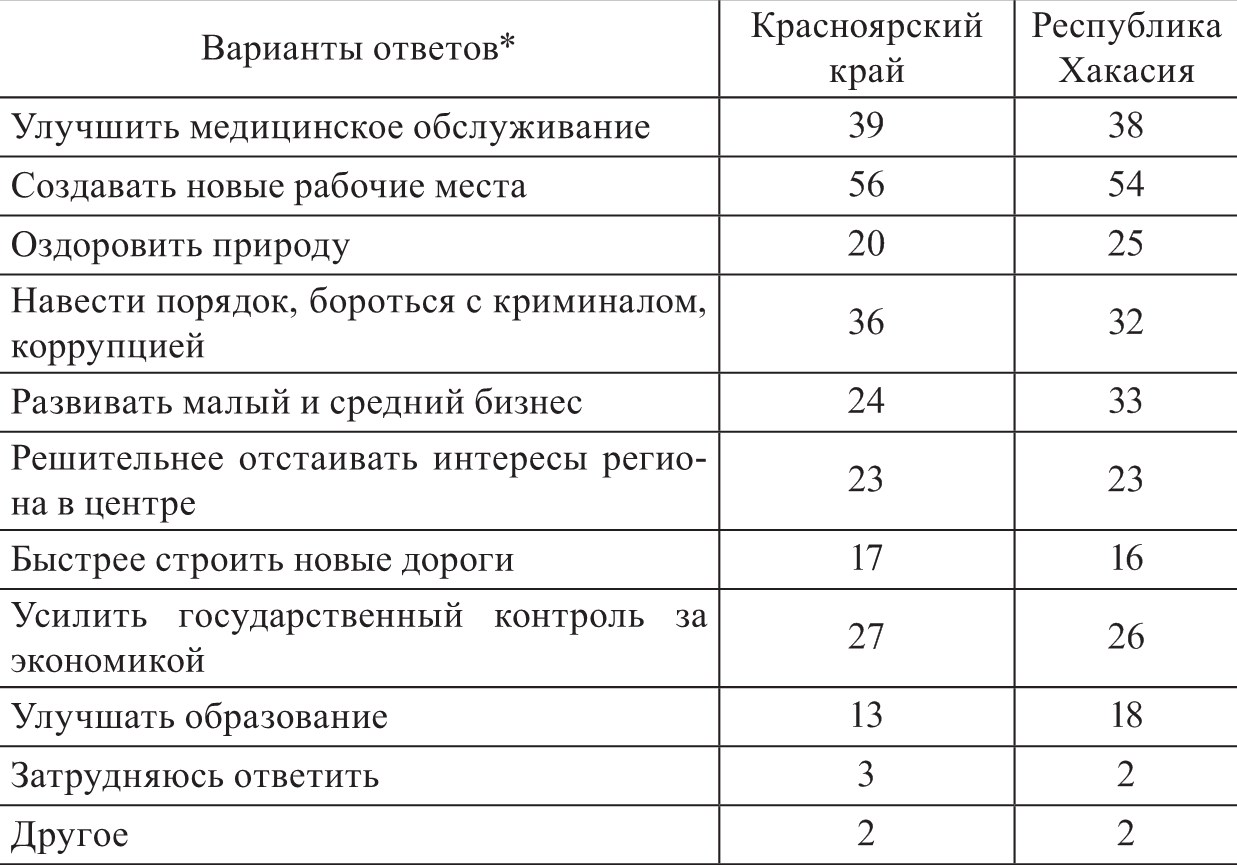

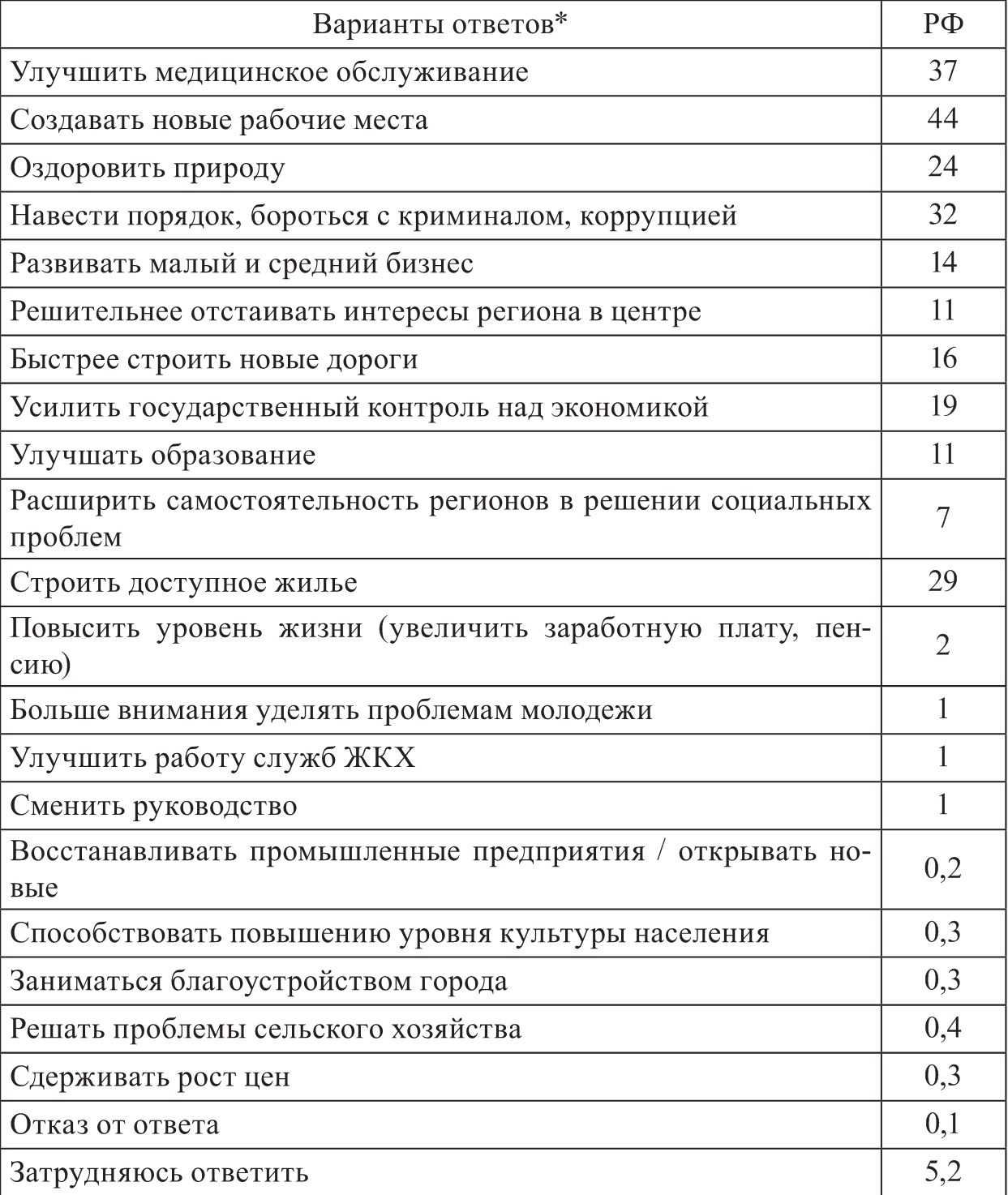

Для выявления слабо реализованных, но актуальных направлений модернизации, стагнация которых таит в себе различные угрозы и риски, респондентам был задан вопрос: «Что, по Вашему мнению, необходимо сделать для улучшения жизни населения?», который позволит выявить ожидания населения от процессов модернизации страны.

В Красноярском крае, Республике Хакасия (табл. 1.11) и России в целом (табл. 1.12) наиболее распространены следующие ответы: создавать новые рабочие места – соответственно, 56, 54 и 44 %; навести порядок, бороться с криминалом, коррупцией – 36, 32 и 32 %; развивать малый и средний бизнес – 24, 33 и 14 %; усилить государственный контроль за экономикой – 27, 26 и 19 %; решительнее отстаивать интересы региона в центре – 23, 23 и 11 %, оздоровить природу – 20, 25, и 24 %.

Таблица 1.10

Удовлетворенность жителей Красноярского края, Республики Хакасия и Российской Федерации своей жизнью в целом

(% от числа опрошенных, 2010 г.)

Таблица 1.11

Распределение ответов на вопрос «Что, по Вашему мнению, необходимо сделать для улучшения жизни населения?»

(% от числа опрошенных, 2010 г.)

* Допускается не более трех вариантов ответа

Таблица 1.12

Распределение ответов на вопрос «Что, по Вашему мнению, необходимо сделать для улучшения жизни населения?»

(% от числа опрошенных, 2010 г.)

* Допускается не более трех вариантов ответа

Как видим, имеются существенные различия в ответах сибиряков и жителей России в целом, которые свидетельствуют о различных темпах социокультурной модернизации двух восточносибирских регионов и всей страны. На основании проведённых исследований можно сделать выводы, что выдвинутая нами гипотеза подтвердилась: регионы Восточной Сибири находятся на более низком уровне социокультурной модернизации, нежели Россия в целом.

Модернизационные процессы в изученных регионах Восточной Сибири затруднены целыми рядом социокультурных факторов, специфичных для этих регионов. При этом жители двух сибирских регионов имеют более высокий показатель интернального локуса контроля, нежели население России в целом, что говорит о потенциально более благоприятных условиях и перспективах проведения социокультурной модернизации в Сибири. Однако среди населения сибирских регионов весьма сильны патерналистские настроения, значительно более широко распространены патриархальные ценности и социальные нормы, которые препятствуют эффективному осуществлению социокультурной модернизации этой части России. Вместе с тем такая ситуация способствует поддержанию некоторой социальной стабильности в Красноярском крае и Республике Хакасия, когда под влиянием модернизационных процессов, проводимых руководством страны, происходит разрушение социальных связей между людьми, жизненный мир человека ограничивается рамками его семьи и населённого пункта, в котором он проживает. Всё это способствует сохранению патриархальных ценностей и поддержанию элементов квазифеодальных отношений в данных регионах.

В двух регионах Восточной Сибири заметно выше общая неудовлетворённость жизнью, нежели у жителей России в целом, что во многом порождает стремление «найти виновных» в невозможности улучшить свою жизнь. Образ «виновного» проецируется как на различные органы власти и их представителей, так и на жителей центральных и западных регионов страны, а также столицы. Неслучайно примерно для половины опрошенных жителей Красноярского края и несколько меньшей доли жителей Республики Хакасия характерна антиидентификация с жителями России и её столицы. Существует и препятствует эффективной модернизации также неманифестированный до времени потенциал сибирского сепаратизма.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

1

Российская идентичность в социологическом измерении // Информационно– аналитический бюллетень ИС РАН. – 2008. – № 3.

2

Корепанов Г.С. Региональная идентичность как базовая категория социологии регионального развития // Власть. – 2009. – № 1. – С. 43–50.

3

Рыжова С.В. Идентичность москвичей (опыт исследования) // Социс. – 2008. – № 8. – С. 40–49.

4

Фомина Т.А. Социокультурная самоидентификация современного российского студенчества: региональный аспект: дис. … канд. социол. наук. – Ставрополь, 2007. – 150 с.

5

Лапин Н.И. Социокультурный подход к изучению эволюции России и её регионов // Регионы в России: социокультурные портреты регионов в общероссийском контексте. – М., 2009. – С. 15–40.

6

Беляева Л.А. Проблемы и возможности многомерного анализа социального расслоения Российского общества // Регионы в России: социокультурные портреты регионов в общероссийском контексте. – М., 2009. – С. 41–64.

7

Немировский В.Г., Немировская А.В. Социокультурный портрет Красноярского края. – Красноярск: РИЦ СибЮИ, 2010. – 264 с.

8

Лапин Н.И. Подход к социокультурной типологии регионов // Социокультурные портреты регионов России: Опыт комплексной реализации: Сб. материалов IV Всерос. науч-практ. конференции. 18–22 сентября 2008 г., Чебоксары. – Чебоксары: ЧГИГН, 2008. – С. 11.

9

Немировский В.Г., Григорьев С.И., Пешков С.И. Сибирь на пути к сепаратизму? // Социологические исследования. – 1993. – № 2. – С. 20–26.

10

Щербинин Д.И. Конфликтный потенциал современного сибирского сепаратизма (по материалам социологических исследований в Алтайском и Красноярском краях, Республике Алтай, Кемеровской и Читинской областях): автореферат дис. … канд. социол. наук. – Барнаул, 2010. – С. 9–10.

11

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ «Особенности социокультурного портрета Красноярского края», проект № 10–03–00001а.

12

Инновационная модернизация России. Политологические очерки / под редакцией Ю.А. Красина. – М.: Институт социологии РАН, 2011. – С. 253; Модернизация и политика в XXI веке / отв. ред. Ю.С. Оганисьян; Институт социологии РАН. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. – 336 с.; Готово ли российское общество к модернизации. Аналитический доклад. Руководитель авт. группы чл.-кор. РАН М.К. Горшков. – М.: ИСРАН, 2010. – 179 с. и др.

13

CAS (2006) China Modernization Report 2006, edited by Chinese Academy of Science [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.modernization.com.cn/cmr2006%20 overview. htm.

14

China Modernization Report 2010: Overview of World Modernization. – Beijing, Peking University, 2010. – 461 p.

15

Лапин Н.И., Беляева Л.А. От стабилизации к интегрированной модернизации России. Аналитический доклад Центра изучения социокультурных изменений Института философии РАН [Электронный ресурс] // Интеллектуальная Россия. – Режим доступа: http://www.intelros.ru/strategy/gos_rf/9462–ot–stabilizacii– k–integrirovannoj–modernizacii–rossii–analiticheskij–doklad–centra–izucheniya–sociokulturnyx–izmenenij.html

16

Лапин Н.И. Социокультурный подход к изучению эволюции России и её регионов // Регионы в России: социокультурные портреты регионов в общероссийском контексте. – М., 2009. – С. 15–40.

17

Беляева Л.А. Проблемы и возможности многомерного анализа социального расслоения Российского общества // Регионы в России: социокультурные портреты регионов в общероссийском контексте. – М., 2009. – С. 41–64.