Полная версия

Кино без правил

Что-то поснимали, что-то повторяли. Не помню. А вот потом… Тито – мужичок, худенький, бородатенький, оказавшийся главным на конюшне, спрятанной от глаз в лесочке рядом с городом, вроде в городе, а уже и нет, предложил сесть и попробовать себя на коне верхом. До этого я никогда не был в седле, но отступать было нельзя. Нельзя, и точка. И для себя нельзя, а перед другими тем более. Вывели тогда здоровенного конягу по кличке Редут. Хрен залезешь, хрен спрыгнешь. Спина широченная. Ноги без тренировки не раздвигались. Спасибо Титу, который потом дрючил по правилам езды верхом. Да и просто не было элементарных понятий о помидорах… Ну, запрыгнул. Коняга на вожже пошёл по кругу. Но они так хорошо чувствуют качество наездника, что в последствие не один раз подтверждалось, пока не набил руку, жопу и коленки. Редут просто лёг и тут же резко встал, пытаясь скинуть то, что сидело на нём. Не вышло. Сжавшись в комок и напряг мышцы, удержался. Коняга проделал ещё один трюк, встав на дыбы. Опять это в седле сумело усидеть. И тогда потрусил Редут, подчинившись, по кругу… Седок же приходил в себя от пережитого, медленно понимая суть свершившегося: он сумел, у него получилось…

Потом было ещё что-то… Но помню скомкано… Опять снимали, опять повторяли дубли. Что-то ковбойское, романтическое.

С нами была девушка Оленька, которая шмякнулась с Редута на всю попу, но вида не показала, а снова залезла на него и докружила свою часть. Девушка с характером…

Через несколько дней вылазка повторилась, но уже меньшим составом: Румын, Оленька и я. Тит поставил нас отбивать денники. Потом, через много недель, он признался, что специально заставил «выскочек из МГИМО» чистить навоз. Проверял… Однако эта троица взяла лопаты, вилы, тачку и пошла работать. Поначалу запах… ой, какой крепкий да ядрёный почти сбивал с ног. Был у меня тогда насморк. Прочный такой, что нос не дышал. К концу работы и нос задышал, и куда-то улетучился насморк вместе с парами, исходивших от опилок, густо сдобренных мочой и навозом.

Троица сумела вычистить все денники дочиста, как положено. Вот так и остался на конюшне на целых три года… Почти на все выходные и праздники…»

***

Оля Ципилёва, о которой вспоминают Глеб Смирнов и Алексей Кунченко и в которую были влюблены многие мои знакомые, училась на одном со мной факультете, но была на два года младше.

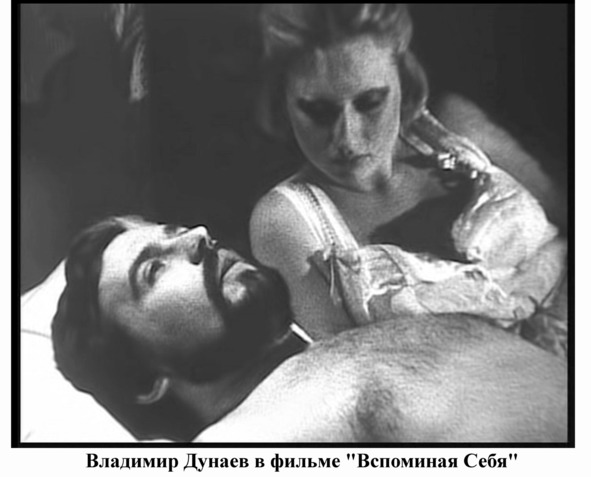

Я познакомился с ней с «Артеке», куда мы с Румыном и Дунаевым заехали отдохнуть после съёмок в Бахчисарае2. Ольга работала в пионерском лагере переводчиком французской делегации. Мы с ней разговорились, и она (к моему огромному удивлению) принялась рассказывать, что её знакомый по прозвищу Френч снял со своими друзьями фильм, и подробно пересказала мне «Once We Were Younger». Френч участвовал в сцене общей драки в салуне и в число моих соратников не входил (я даже не знаю его имени), но он брал у меня фильм и показывал его кому-то… Я объяснил Ольге, что фильм снял я. Мы подружились, и она органично влилась в мою компанию. К нашим киносъёмкам Ольга относилась, как мне кажется, с некоторой иронией. Впрочем, пару-тройку раз она всё-таки снялась в каких-то эпизодах

***

Был случай, после которого я навсегда запомнил, что лошадей нельзя пугать. Мы готовили Алексея Корукова к съёмке. Ему чаще остальных поручалось сниматься верхом, так как он увереннее всех держался в седле. В тот раз ему предстояло изображать индейца. Мы одели его, оставалось нацепить на голову размашистый убор из перьев. Алексей стоял перед лошадью, готовый вспрыгнуть на неё. Он нагнулся, надевая головной убор, и резко распрямился. Лошадь в ужасе шарахнулась, взбрыкнула, поднялась на дыбы: мгновение назад перед ней стоял знакомый человек, а теперь возникло неведомое чудище. Мы не предполагали, что животное может так отреагировать. Лошадь шарахнулась и ударила задними ногами. Наверное, не очень сильно ударила, копытом чуть задела треногу с кинокамерой, но тренога разлетелась, кинокамера взвилась в поднебесье, и при падении её спасли только глубокие сугробы.

Когда я отчистил аппаратуру, мы продолжили съёмку. Работали усердно и долго. Всё складывалось наилучшим образом. Таких скачек мы больше никогда не снимали. Меня смущало только одно – плёнка давно должна была закончится, но она не кончалась. Через час или два я взглянул на счётчик и понял, что кассету заклинило, плёнка не протягивалась механизмом. Камера издавала правильный звук, моторчик жужжал, но плёнка не двигалась. Мы не сняли ни единого кадра! Удар копытом и полёт кинокамеры сделали своё дело.

***

Для фильма «Куда вернуться нельзя» я искал длинноволосую девушку, которая согласилась бы сняться обнажённой – выйти из реки. Такая девушка нашлась быстро, её звали Ольга. Накрапывал дождик, когда она впервые приехала к нам, и я сказал: «Раздевайтесь». Оля улыбнулась: «Прям здесь? Сразу?»… Она знала, что ей предстояло раздеться перед кинокамерой, относилась к этому легко, шутила, вела себя по-свойски. Одна из её сокурсниц, через которую мы познакомились с Ольгой, вспоминает: «Насчёт того, как она согласилась, помню, что совершенно обычно, как кот чихнул. Оля была высокой, с большой грудью, с длинными каштановыми волосами, по-моему, где-то танцевала, и девушкой она была нетяжёлого поведения. Даже немолодые преподаватели тушевались, когда она клала богатую грудь на парту, а в вырез вешала солнечные очки, подаваясь корпусом вперёд типа «что же вам ещё такого сообщить про экономические взгляды Кейнса?». Для такого психотипа даже самые пуританские времена не имеют ни малейшего значения».

В фильме от Ольги всего-то требовалось неторопливо выйти из воды, остановиться, встряхнуть волосами, откинув их назад, и одеться. Ничего распутного, ничего сложного. Ради этого эпизода мы отправились на берег Волги, где предыдущим летом провели месяц на военных сборах. Но не река и не леса поразили моё воображение и заставили снова отправиться в те края. Меня заворожили виды, открывавшиеся нам во время движения на пароходике: постоянно меняющаяся картина, многослойность живых декораций, несколько плоскостей, которые невидимый режиссёр тянул мимо нас с разными скоростями – ближний слой двигался быстро, а дальний перемещался медленно. Меня всегда завораживали эти слои. Меня окружала шумная орава студентов МГИМО, только что сбросивших с себя кирзовые сапоги, вонючие портянки и мечтавших о чистых девушках и вкусной выпивке, а я не мог оторваться от проплывавших мимо речных берегов и думал только о них. Что-то необъяснимое пробуждалось во мне при виде этих плавно перемещавшихся пейзажей, что-то от первопроходцев. Река и неведомая земля, в глубине которой мерещились затаившиеся в зарослях дикари. Мне почти шестьдесят, а я до сих пор испытываю те же чувства, когда смотрю с реки на берег. Позже я пытался запечатлеть движение берегов на видео, но картина на экране получается не столь объёмной, не глубокой, слои сплющиваются, настроение исчезает. Но ощущения, возникшие во время путешествия по реке хранились в моей памяти. Они-то и заставили меня поехать в те места, хотя для задуманной сцены можно было найти речку и поближе – приехать, провести съёмку в течение получаса и убраться восвояси. Но мы предприняли дальнее путешествие и прожили в палатке несколько дней.

Кстати, тот кадр, ради которого мы привезли Ольгу на просторные берега Волги, получился не таким, как я представлял его. Мой опыт подвёл меня. Я ошибся с диафрагмой при съёмке, и женское тело вышло слишком затемнённым на фоне искрящейся под солнцем воды. Если бы я делал дубли, то выбрал бы наиболее удачный вариант, но дублей не было.

***

Главной экспедицией этого фильма стало путешествие в Крым, в Лисью Бухту, о которой я узнал от студента операторского факультета ВГИКа. Он снимал в Лисьей Бухте курсовую работу про бойцов кунг-фу. Я увидел на фотографиях человека в просторной чёрной китайской одежде на фоне горы Кара-Даг. Человек был сфотографирован в разных боевых стойках, дрался с кем-то, высоко вскинув ногу, зависал в прыжке, разглядывал сидевшего у него на запястье зелёного богомола. А вокруг громоздились залитые солнцем жёлтые холмы. Я понял, что хочу попасть туда. В 1980-х Лисья Бухта ещё не славилась нудистскими пляжами, место было закрытое, раз в неделю его «прочёсывали» пограничники, так что «дикий» отдых там не разрешался. Однако нам повезло, мы поставили палатку и провели в Лисьей Бухте несколько дней без приключений.

Материал получился прекрасный, без брака, и я решил использовать его целиком, что было ошибкой. Завывание ветра, изнурённый путник, хруст песка и камней под каблуками, бесконечные панорамы гор и травы на ветру, виды пересохшего озера – недопустимое однообразие. Нам открылись такие чудесные места, что я постарался запечатлеть всё, а потом, собрав фильм, ужаснулся и стал выбрасывать панораму за панорамой. Впрочем, обилие гор было не самым серьёзным огрехом в том фильме. Художник Александр Шеко, посмотревший черновой монтаж, сказал: «Вижу влияние Антониони: длинноты, затянутость, шум ветра». Это замечание меня если не подкосило, то сильно огорчило. Я вовсе не пытался подражать итальянскому классику, не копировал его, я просто не умел выстроить ритм фильма и вообще не понимал толком, что такое режиссура.

Над картиной «Куда вернуться нельзя» мы трудились почти год, но так и не завершили эту эпопею. Позже я включил некоторые эпизоды в фильм «Пересилие», остальное уничтожил, осознав никудышность материала. «Куда вернуться нельзя» – мой крупнейший провал, заставивший меня понять, что кино надо делать по-другому и о другом…

Квентин Тарантино рассказывал о своём первом неудачном опыте: «Когда мне было года двадцать два, я позаимствовал шестнадцатимиллиметровую кинокамеру и потом, три года по выходным или когда были деньги, снимал самодельное кино „День рождения моего лучшего друга“. Но я был не в состоянии проявить плёнку. Я выкраивал деньги для фильма из своей мизерной зарплаты в видеопрокате. И только после трёх лет съёмок я наконец собрал достаточно денег для того, чтобы сдать фильм в лабораторию. Я начал монтировать полученный материал, и меня чуть не хватил удар. Это было совсем не то, что я задумал. Всё никуда не годилось. Заканчивать значило потратить ещё года полтора и тешить себя мыслью типа: „Ничего, мы находимся на завершающем этапе“. Вместо этого я сказал себе: „Это была киношкола, теперь я знаю, как не надо делать кино“»…

***

Вестерн до недавних пор оставался моим любимым жанром. Дело в том, что я отдаю предпочтение фильмам ясным, не обременённым чрезмерными головоломками и техническими средствами. Вестерны были одной из начальных ступеней мирового кинематографа, они отличались простотой во всём, даже персонажей – плохих и хороших парней – до середины тридцатых годов легко можно было определить по их одежде (злодеи носили чёрное, хорошие ребята были в светлом, надевали белые шляпы). Кроме того, вестерны до 1960-х, пусть и населённые мерзавцами всех мастей, не пропагандировали насилие, как, впрочем, и кино в целом. Насилие изображалось драматургическими средствами, а не визуальными. Лишь к 1970-м годам кровь на экране полилась обильно, и чем ближе к нашим дням, тем потоки её ширились. Я часто ловлю себя на мысли, что фильм перестаёт нравиться мне, едва происходит первая перестрелка (она определяет качество всего фильма).

Американский Дикий Запад был территорией грубости и насилия, но американцы лучше всех сумели наполнить духом романтики свою историю того периода, никто другой не сотворил из своей истории такой миф. Этот миф завоевал моё детское сердце и сделал меня верным служителем вестерна (хотя много ли я наслужил-то – две короткометражки в чистой, незамутнённой форме вестерна и два фильма, где присутствовал положенный вестерну антураж, но ни сюжет, ни идея не имели ничего общего с духом авантюрного романа).

***

«Для меня начало восьмидесятых навсегда останется годами бесстрашия, когда времени хватало на всё. И не только потому, что мы были моложе и худее, – незнание помогало нам на любое дело бросаться с радостью. Мы не знали цены вещам и не думали о рынке. У нас не было памяти, так что мы подражали всему, что нам нравилось, и получали от этого удовольствие» (Педро Альмодовар).

Я тоже подражал, но без желания подражать. Просто пытался воспроизвести в новом виде, более соответствующем моему настроению и умению, то, что мне нравилось у других. Это, кстати сказать, относилось не только к фильмам, но и к поведению в целом. Я легко перенимал, например, чью-то манеру говорить, даже не замечая, что я говорю чужим голосом. Да, было и такое…

***

Возможно, к этим воспоминаниям меня подтолкнуло не столько желание рассказать о наших киносъёмках и нашей увлекательной юности, сколько потребность восстановить для себя то, чем я жил, убедиться в том, что всё это не сон. Ещё мне хочется рассказать о том, что моя страсть к фотографированию, киносъёмкам, рисованию, литературе и женщинам заключала в себе гораздо больше, чем любое увлечение или работа. Я не просто получал удовольствие, через кино и литературу я открывал для себя мир людей и мир самого себя, тем самым расширял, увеличивал, выходил за пределы самого себя. Я проникал в других людей, и они проникли в меня, наполняли и переполняли меня собой. Наверное, это и есть любовь. Мне хочется напомнить то, о чём многие знают и без меня: каждый из нас – не просто физическая оболочка, не мешок с костями, пусть и умеющий философствовать, но каждый из нас – часть Высокого и Непостижимого. Через искусство и любовные связи я пытался найти ключ к пониманию мироздания. Мне было необходимо понять смысл жизни. И ещё мне хочется, рассказывая обо всём этом, вернуть себе эти утерянные состояния. Надеюсь, что мои воспоминания пробудят во мне прежнюю эйфорию творчества.

Из тетрадей 1980-х

Я полюбил сон. Полюбил как произведение искусства, как кино, как творение, которым я могу наслаждаться. Вместе со сном приходит Невероятное и Чудесное, увлекающее меня в неведомые пространства.

Каждый раз просыпаюсь труднее. Или только кажется, что труднее? Каждое утро желание остаться во сне всё сильнее, оно властвует, оно подчиняет себе. Приходится прилагать огромные силы, чтобы преодолеть сон. Но ради чего? Ради того, чтобы здесь, вне сна, пытаться создавать новый сон, рукотворный сон – кино.

Создавать кино приятно. Но кино никогда не будет иметь то, что имеет сон, ибо кино ограничено материальными возможностями.

***

Про фильм говорят «В этой картине», но про живопись говорят: «На этой картине». Кино приравнивается к картине, а не к музыке и книге, однако отношение к кино всё равно не похоже на отношение к живописи: «в картине» и «на картине».

***

Писатель (художник, режиссёр, композитор и т.д.):

– Сейчас завершу работу и сразу уйду в запой.

– Почему? Зачем?

– Потому что жизнь прекратится. Ничего ведь тут нет, что могло бы удержать. Только работа моя заставляет меня держаться, только в ней есть смысл. Заканчивается работа – заканчивается жизнь.

***

Кино не есть действие. Кино – состояние. Ощущение состояния. Но это состояние изображается через действие, через рассказанную историю. У одних получается просто изображение событий, у других получается состояние.

Экранизировать можно любую сцену. Главное – не ЧТО показать, а КАК показать. Если отыскать правильное КАК, то фильм будет держать.

Разумеется, нельзя полностью лишать фильм действия (сюжета). Какая-то, пусть самая примитивная линия, всё-таки должна быть, чтобы фильм не превратился в разрозненные картинки. Изображение само по себе не сможет окунуть зрителя в состояние. То есть действие – повод для того, чтобы показать обстановку, атрибуты, физическое и психическое состояние и т. д.

Непозволительно допускать в фильмах пустоту. Каждый кадр должен быть заполнен – звуком ли, движением ли, чем угодно, но заполнен. Однако движение в кадре, если за этим движением ничего нет, если движение делается ради собственно движения, то это худшее наполнение фильма. Красота людей, красота природы, изысканность рисунка, созданного объективом кинокамеры, не значат ничего. Красоты предостаточно вокруг нас. Красота в кино – это лишь инструмент, к которому обращается художник, чтобы донести свою мысль. Так же обстоит и с уродством…

***

Преступно не использовать естественные «рисунки»: складки одежды, тени, блики на стекле, посуде, расползающуюся краску, лужу, дым и пр.

***

Диалоги.

Избегать поочерёдного показа говорящих. Показ каждого из них в момент произнесения текста можно приравнять к тому, как в плохой книге автор пишет: «Он сказал, она сказала, он сказал, она сказала, он сказал…»

***

Сон показать через воду.

Человек спит – он в воде.

Бредит – он в воде.

Он плавает вместе с простынёй. Слабое освещение.

***

«Всё тленно, всё уходит. А я бессмертия хочу!»

И показать сваленный крест с распятым человеком. Это распятие лежит посреди замусоренного пустыря, оно никому не нужно. Пыльный ветер перелистывает страницы больших книг со священными текстами. Приколоченный к кресту человек грязен, по его лицу струятся слёзы и оставляют светлые следы.

***

У Набокова: «Был жаркий, насквозь синий день». По мне, жаркий день не бывает синим, он жёлтый. А вот если показать в кино синий день, то уже не имеет значения, кто как думает, потому что день будет синий, это будет факт. Кино обладает непререкаемостью. Оно – особая материя, особый мир. Зритель может сколь угодно не принимать эту материю, не соглашаться с ней, но она есть, она реальна, она видима всеми.

***

Женское тело, лобок сбоку, волосы, наезд. Сделать превращение в холмик, поросший травой. Могила.

***

Неодолимое желание – любоваться женщинами. Смотреть на них неотрывно. Склоняюсь перед их красотой. Люблю их не меньше, чем люблю небо. На небо могу смотреть бесконечно. Облака… пушистые, тяжёлые, густые, похожие на плывущие под водой куски ваты. Упадёшь в облако и мягко запутаешься. Так кажется. Хочется упасть и увязнуть в облаках. Хочется упасть в женщин, опрокинуться в них – как в небо. Увязнуть в них. Уйти в них. Исчезнуть в них. Они – волшебство. Их тела – волшебство, коварство, опасность.

***

Мужской орган – древесный столб. Из него начинают вырастать ветви, они тянутся в разные стороны. Вокруг шумит лес. Полумрак. Ветви тянутся друг к другу, сплетаются. Деревья прижимаются друг к другу. В некоторых деревьях видны тёмные дупла, туда тянутся стволы-члены. Когда они начинают совокупляться, кроны деревьев раскачиваются, шумят громче и громче, поднимается ветер, начинается ураган. Одни деревья совокупляются, другие хлещут их ветвями.

***

Море.

Жёлтый пляж безлюдно растянулся песочным телом и неподвижно прислушивается к шуму воды. Море лениво скручивает волны, обрамляя их кружевной пеной, и видно под ними, как в солнечных лучах волны превращаются в жидкий изумруд.

Синее густое небо томно вздыхает и покачивается над зелёным морем. Жара.

Из-за жёлтых дюн появляется смуглая женская фигурка, совершенно раздетая, но с большой красной сумкой на плече. Покачивая мягко бёдрами, фигурка приближается к воде и останавливается. Некоторое время море покорно, по-собачьи лижет её стройные загорелые ноги.

Красная сумка соскальзывает с плеча, тяжело ударяется о песок, и из неё вылезает заспанный львёнок с молоденькой щетиной на морде. Он устраивается возле самых ног хозяйки и с любопытством разглядывает пенящиеся кружева волн.

Женщина томно потягивается, поднимает руки к небу, затем медленно опускает их, приседает на корточки и улыбается. Она протягивает руки вперёд и ловко хватает очередную набежавшую волну. Вода послушно задерживается в её длинных пальцах. Женщина тянет на себя глубоко дышащее полотно моря и начинает скручивать его, словно покрывало.

Под морским полотном появляется песок. Пустыня. На горизонте различается в песке голова Сфинкса.

Море свёртывается в небольшой рулон, и ловкие женские руки укладывают его в красную сумку, из которой недавно выбрался львёнок.

– Кис-кис, – говорит женщина, вешает сумку на плечо и неторопливо шагает по жёлтой пустыне.

***

Снять фильм – выполнить какую-то задачу. Не всегда эта задача ясно сформулирована, не всегда осознаётся автором, но она должна быть. Если её нет, то не получится произведение искусства. Ища ответы на жизненно важные вопросы, художник создаёт настоящий фильм. Не все захотят смотреть его, но некоторым он понадобится, чтобы жить дальше.

***

Успеть как можно больше. Слишком мало времени выделено. Как-то не обращаю внимание на это, пока вдруг нутром не начинаю ощущать эту нехватку времени. Не страшно, что времени может не хватить, не страшно, что время моё кончится. Страшно, что не успею того, что я должен успеть.

Впрочем, это ерунда – думать о том, что не успею сделать что-то. Главное – чтобы ушла усталость.

***

Режиссёр должен давать зрителю то, чего у зрителя нет, в нём должно быть больше, чем в зрителе. Если автор книги или фильма равен по своему уровню публике, то он не способен предложить зрителям новые пространства.

Я открываю книгу, чтобы наполнить себя новым. Иду в кинотеатр, чтобы наполнить себя новым. Но как редко происходит насыщение! Развлечений много, жвачки много, а настоящей пищи почти нет. Жажда не утоляется.

***

– Знаешь, долгое время мне казалось, что я сплю, что меня поглотил кошмар. Я хотел проснуться во что бы то ни стало и лишь потом понял, что пробуждение от этого сна – смерть.

– На эту мысль тебя его смерть натолкнула?

– Нет, я раньше понял. Пока мы спим, происходит НЕЧТО: сказка, чудо, чувства, не сравнимые ни с чем. Но стоит проснуться, как сон умирает. И что остаётся? Чашка кофе, утренняя газета, толчея в транспорте, а ведь это всё – ничто. Во всём – пустота.

– И всё же всё это есть?

– Есть. И работа есть, и друзья… Но они становятся ощутимыми, только когда начинаешь с ними играть. В любовь, дружбу, жизнь, смерть, потому что всё это придумано людьми для чего-то. Когда я разрезаю палец бритвой, я чувствую боль. Но она остаётся невыраженной, пока я не начну играть в неё. Я могу изобразить страдальца и скрутиться от боли. А могу изобразить мужественного героя и стерпеть боль, не моргнув глазом. Зависит от меня. А боль останется прежней… То же и смерть. Покуда я верю, что это конец, это будет смерть. Но если я играю в неё, зная, что она вымысел, то я не умираю. Другие думают, что я ухожу из жизни, но я-то всего лишь играю в смерть… или в жизнь, раз уж они одно целое.

– Одно целое?

– Конечно. Как сон и пробуждение. Пока ты спишь, ты живёшь, да ещё как живёшь! Большой сон – большая жизнь! Если человек умирает от смерти, то он не жил и при жизни. Прекратить самого себя от того лишь, что сыграл роль и сбросил маску с костюмом? Нет… Я просто просыпаюсь и жду другого сна…3

***

Когда мир начинает давить, когда мир делается непонятным, герой попадает в интерьер кошмара. Пространство изломано. Пол сходится на заднем плане с потолком. Шкафы наклонены. Дверцы болтаются на ветру, дверные проёмы велики для дверей. Выдвижные ящики выползают с шумом, из них высыпается бумага. Бумага похожа на бурный поток воды. Камера опускается вместе с потоком бумаги и останавливается перед какой-то картиной на полу. Её почти не видно, она почти полностью засыпана бумагой, видна лишь массивная золочёная рама.

***

Первейшая задача – звук.

Какой звук должен сопровождать текст? Мне кажется, что музыкально – никакой. Без мелодии. Но по настроению вне музыкальных инструментов – это непрекращающийся фон множества далёких голосов, выкриков, выстрелов. Это нечто постоянно угрожающее, надвигающееся, что-то такое, от чего хочется скрыться скорее, спастись, избавиться. Это – стихия, ломающая в своём буйстве всё без разбора.

***

Цвет – мерзопакостнейший, непромытый, серый. Засорённость, цветовая неопрятность. Грязность. Для «Охотника» нужен грязный цвет, но для такой «грязности» требуется киноплёнка высокого качества и хорошая оптика. На советской плёнке этого не добиться.

***

Птицы лгут, приглашая человека летать. Но люди лгут, даже не приглашая летать.