Полная версия

Планета Россия

Петроглифы

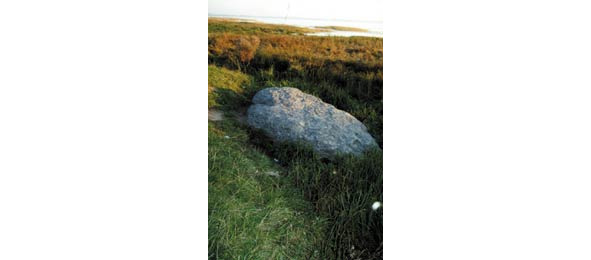

В средней полосеРоссии не выявлено «каменных полотен» такого масштаба как в Карелии или на Кольском полуострове. Однако есть много данных о знаках, выбитых на естественно-окатанных валунах.

Заросший мхом и лишайником четырехметровый валун лежит в безлюдном глухом лесу, путь к которому идет от деревни Новая Рамешковского района Тверской области. На поверхности камня выбит небольшой крест, поэтому с древности крестьяне называют этот камень Крестовиком. Рядом с крестом на камне находится знак, похожий на лиру с двумя изогнутыми зубьями и отростком внизу. Справа от «вил» виден след в форме человеческой стопы.

Повинуясь какому-то внутреннему чувству, я достала из кармана компас. Оказалось, что крест и «вилы» указывают точно на север. След ведет в ту же сторону. Отметка севера в этой местности показывает на Мурманск.

Этот камень был впервые обследован тверским краеведом С.Н.Ильиным. Советский историк лауреат Ленинской премии Н.Н.Воронин, консультировавший Ильина, определил вилообразный знак на камне как тамгу – знак Рюриковичей и отнес его к славянскому периоду. По его мнению, это пограничный или межевой камень, который указывал на принадлежность данных владений роду Рюриковичей.

Два древних камня находятся у известного села Хитино (на западной стороне его) и в селе Тутань в 30 верстах от Твери. На первом камне сохранились изображения креста и лосиного рога, а на втором виден четырехугольник-вавилон.

Сотни километров исходили краеведы по глухим лесам, благодаря их кропотливой работе стал известен Ключ-камень, лежащий в болоте возле деревни Краснодубье на Псковщине. Он представляет собой большой валун с гладкой верхней частью, на которой прочерчен знак порядка 80 сантиметров – ключ. Рядом с ним еще недавно лежали еще два камня – «со стрелкой компаса» и «следом ступни». 11

В деревне Котельно Псковской области обнаружен камень с изображением «щуки» – с хвостом и оскаленной пастью, но без плавников. Другой камень лежал прямо на скотном дворе в деревне Марамоха. На половине поверхности этого пятиметрового валуна прочерчены круги, будто кто-то поставил на него раскаленные котлы. Этот камень назвали Котловастым.

Знаки на валунах местные жители всегда рассматривали как указатели. Повсеместно бытует мнение, что под камнями закопаны клады – горшки с золотом и даже целые лодьи. Мужики сколачивали артели, чтобы найти заповедные клады.

На Верхней Волге камни с рисунками еще называют «дивьеми», то есть чудесными. До сих пор считается, что они обладают чудотворной силой, люди идут к ним за исцелением. Я склонна верить людям, тем более людям из российской глубинки. Если проходят болезни, то этот лесной «физиотерапевтический кабинет» имеет достаточно сильное излучение.

Вспомните русские народные сказки! Герой получает в подарок клубочек, который сам катится по земле и приводит его в нужное место или к нужному человеку. Похоже, что в действительности мы имеем дело с излучающими электромагнитные волны маяками-указателями, определенной разметкой местности: «щука» – рыбалка, «лосиные рога» – место охоты на лосей, «ключ» – пункт связи и т. д. 12

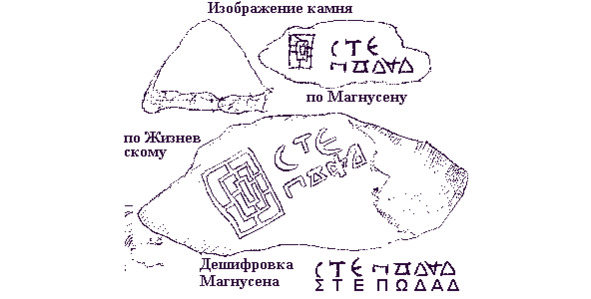

Рис.19. Степанов камень Ф. Н. Глинки.

В работе Глинки о камнях Тверской Карелии опубликовано 4 рисунка. Один из них был выбит на каменной плите и походил на надпись «Степана». Эту надпись исследовали известные ученые XIX века: датский профессор, специалист по германским рунам Финн Магнусен; филолог-славист, профессор Московского университета Осип Бодянский; основатель Тверского исторического музея Август Жизневский. Однако никто не обратил внимание на фигуру-вавилон, расположенную рядом с надписью. Сегодня такие фигуры называют еще и лабиринтом. Их находят даже на стенах православных соборов. Научный директор Международного Института НоосферыЕвгений Файдыш считает, что лабиринты, неважно какие, выложенные на земле или нарисованные, являются антеннами для приема космической энергии. 13

Специалисты Кольца миров (Сабко Сар), ставшие моими консультантами в области метаистории, утверждают, что надпись на камне следует понимать как указатель . – Стационарная точка подпространственной связи

Летом 2017 г. с маленькой краеведческой группой мне удалось исследовать «дивьев» камень у деревни Ново Кувшиновского района Тверской области. Наше внимание он привлек рассказами жителей о том, что в этой местности никогда не бывает змей.

Серо-голубой камень с маленьким следом-стопочкой, расположен на опушке леса, недалеко от целебного источника. Во второй половине XIX века над родником была возведена церковь в честь иконы «Живоносный источник Божией Матери». Это не мешает приносить камню жертвоприношения по языческому образцу и украшать его цветочками.

Рис.20а) «Дивьев» камень у д. Ново Кувшиновского района Тверской области.Фото 2017 г. .

б) Древнее святилище на горе Ильяс-Кая в Крыму.

в) Современная радиолокационная установка.

В радиусе двух метров от центрального камня было обнаружено еще четыре аналогичных камня, установленных полукругом. Мощные потоки восходящей энергии явственно ощущаются физически.

Камни размещены на небольшой круглой площадке, очертания которой до сих пор можно определить. Это сооружение имело форму многолепесткового цветка, центром которого был камень со стопочкой. Целый ряд мелких камней разбросан по кустам, по всей вероятности они были разбиты при строительстве находящегося рядом склепа отшельника. Необходимо отметить достаточно значительный наклон площадки с камнями на юго-запад.

сахарные головки Это сооружение похоже на древнее крымское святилище на горе Ильяс-Кая недалеко от букты Ласпи (рис.20-б). Здесь вокруг плоского алтарного камня расположены белые каменные глыбы. Татары называют это место Гебен-Кая ( ).

Святилище достаточно хорошо изучено. Каменные лепестки наклонены под углом 60 градусов от центрального камня-алтаря. Само сооружение находится под углом 45 градусов к поверхности хребта. Человек, вставая на алтарь, становится источником излучения и активизирует систему. Мозговые сигналы, распространяясь по кругу, попадают на круговые камни, которые представляют собой отражатели, многократно усиливающие сигналы и адресующие их в нужном направлении. Совершенно очевидно, что это приемно-передающее устройство, древнейший аналог тропосферной связи. Только нет электронной системы кодирования и декодирования информации, эту функцию выполняет непосредственно человеческий мозг.

Как известно, основы радиолокации были заложены в начале двадцатого века прошлого столетия. Тогда кому принадлежат эти хорошо организованные рыболовные и охотничьи маршруты?

Летом 1998 года научно-исследовательская экспедиция «Гиперборея-97» под руководством известного ученого и писателя В.Н.Демина обнаружила на плитах Кольского полуострова в районе Сейдозера знаки аналогичные тверским: стрелу, косой крест, солярные круги и свастику. Ряд этих знаков имеет очевидное сходство с карельскими петроглифами. Разгадку надо искать на берегах Онежского озера и Белого моря, где сохранились целые полотна наскальных изображений.

Глава 4. Русский Север

Поэт Николай Гумилев, путешествовавший по Русскому Северу в 1904 году, обнаружил петроглифы, вырезанные на скалах по берегам Белого моря (около 80 метров шириной). Он считал, что они принадлежат самому богу Фебу и назвал их Каменной книгой. 14

Император Николай II отнесся к открытию чрезвычайно серьезно. Он лично принял поэта с докладом об уникальной находке и выделил из казны средства для дальнейших исследованияй. Романовы давно и всерьез занимались планетарными артефактами, именно они финансировали первые научные исследования в области расологии – происхождение рас.

Основываясь на информации, полученной из анализа наскальных изображений, Николай Гумилев организовал экспедицию на острова Кузовского архипелага в Белом море. Он обнаружил здесь древнее захоронение и золотой гребень, уникальный по чистоте металла. Вот как он описывал эту находку в своих дневниках: «Для раскопок мы выбрали каменную пирамиду на острове, который носит название Русский Кузов, к сожалению, пирамида оказалась пустой, и мы уже собирались закончить работу на острове, когда я попросил рабочих, ни на что особенно не рассчитывая, разобрать небольшую пирамиду, которая находилась метрах в десяти от первой. Там, к моей неимоверной радости, оказались плотно подогнанные друг к другу камни. Уже на следующий день мы сумели вскрыть это захоронение. Викинги не хоронили своих умерших и не строили каменные усыпальницы, я сделал вывод, что это захоронение относится к более древней цивилизации. В могиле был скелет женщины, никаких предметов, кроме одного. Около черепа женщины находился золотой гребень удивительной работы, на верху которого девушка в облегающей тунике сидела на спинах двух несущих ее дельфинов». 15

По легендам, этот гребень, получивший название «Гиперборейский», был подарен балерине Матильде Кшесинской и утрачен вместе с остальными ее сокровищами.

Если наскальные изображения Скандинавии фигурируют в литературе XVII —XVIII веков, то наскальные изображения Онежского озера были открыты К. Гревингком в 1848 году, а изображения в Прибеломорье были обнаружены (после Гумилева) советским исследователем А. М. Линевским в 1926 г. До обидного поздно!

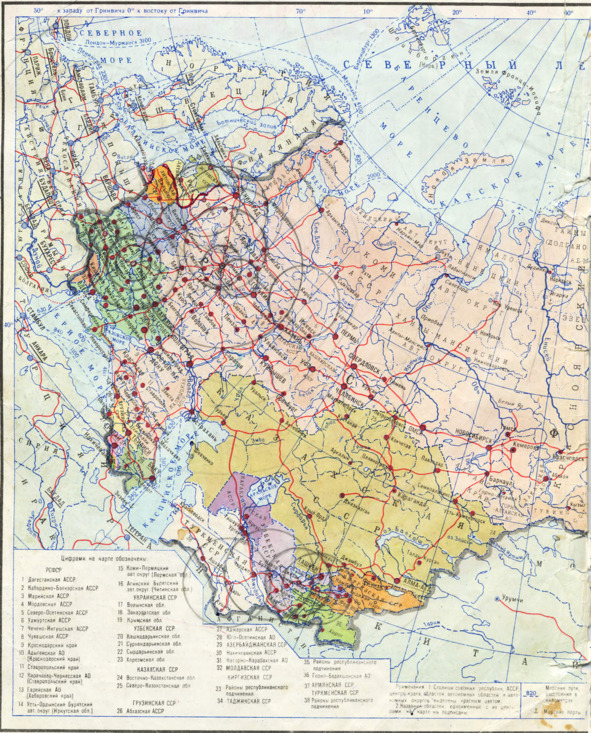

Гранит на Онежском озере является в геологическом отношении коренной породой. Сверху эти граниты покрыты мощными ледниковыми наносами, подвергнувшимися переработке в послеледниковое время.

Петроглифы расположены как раз на этих скалистых мысах, впадающих в озеро, или «носах», как их здесь называют. Если считать с севера от устья Водлы – это будет Карецкий Нос, Пери-Нос с его шестью отдельными мысами, из которых пять имеют изображения, Бесов Нос с двумя местонахождениями изображений, мыс Кладовец и Гажий Нос.

Рис.21. Карта расположения карельских петроглифов.

Кроме того, изображения имеются на одном из Гурьих островов, находящихся против мыса Толстого. Здесь на протяжении 10 километров береговой линии 11 пунктов с наскальными изображениями. 16

Рис.22. Онежские петроглифы. Фрагмент наскального изображения. Эрмитаж. (Равдоникас В. И. Наскальные изображения Онежского озера и Белого моря.-Ч.I.– Л.,1936)

В Прибеломорье обнаружены две группы петроглифов. Первая группа петроглифов – Бесовы Следки занимает небольшие обнаженные скалы в северной части острова Шойрукина, который находится почти в центре реки Выг и граничит с порогом Шойрукина. Участок примерно в 40 квадратных метров до отказа заполнен изображениями.

Рис.23Карельские петроглифы. Прибеломорье. Залавруга.

Второе скопление наскальных изображений находится в полутора километрах от Бесовых Следков – в Залавруге (возвышенная часть острова Малинники).

Глубина рельефа изображения различна от 1—2 миллиметров до сантиметра и более. По мнению археологов, все карельские наскальные изображения высечены приемами ударной техники и в основной массе с помощью каменных орудий, очевидно молотка и заостренного клина, а иногда и более тупого орудия.

Сегодня считается, что район наскальных изображений – это грандиозный первобытный храм Солнца, где куполом было небо, иконостасом – гранитные скалы с петроглифами, алтарь – горизонт с живым солнечным богом. Здесь поклонялись предкам, «хозяевам» лесов и вод.

Рис.24. Группа петроглифов . Онежское озеро. Третий мыс Пери-Носа. (Саватеев Ю. А. Рисунки на скалах.-М.,1964)

По сюжетам среди наскальных гравировок преобладают изображения животных и птиц. Относительно часты изображения людей в реалистической и схематической трактовке. Часто встречаются изображения лодок с головой оленя или лося на носу и экипажем, показанным короткими вертикальными линиями, которые археологи относят к разряду «символических фигур с космической (солярной) симоликой».

В хаотическом награмождении разнообразных фигур: лодок, птиц, оленей, людей, геометрических фигур – усматривали годовой цикл хозяйствования древних жителей Карелии и даже изучали по ним древние формы озерного хозяйства.

Рис.25. Группа петроглифов. Прибеломорье. Бесовы Следки. (Равдоникас В. И. Наскальные изображения Онежского озера и Белого моря.-Ч. II.– Л.,1938)

Я ломаю голову над картинками с петроглифами – зеркала, весы, чаши, циркули, мореходы, лыжники, капканы, гарпуны. Слова не соответствуют заложенным с детства представлениям о неолите. Здесь первобытные люди в шкурах животных корешки собирали, грелись у костров и ловили мамонтов, заманивая их в ямы.

Я отправляюсь в гости к друзьям-археологам и слезно выпрашиваю каменный топор из семейной коллекции. Затем нахожу гранитный валун в пригороде Твери и пытаюсь выбить рисунок. Через час работы отчетливо понимаю, что вырубить каменную галерею такой протяженности с такими инструментами невозможно. Ю. А. Савватеев дает данные до 1000 рисунков на Белом море, и цифру в 750 изображений приводит В. И. Равдоникас по Онежскому озеру. В настоящее время работы в данном направлении продолжает Петрозаводский университет.

Рис.26. Группа петроглифов. Прибеломорье. Старая группа Залавруги. (Равдоникас В. И. Наскальные изображения Онежского озера и Белого моря.-Ч. II.– Л.,1938)

Рис.27.

Катер на воздушной подушке. Лыжники. Залавруга. Наскальные изображения. Увеличенные фрагменты.

Сканирую изображения петроглифов и начинаю изучать их на ПЭВМ, увеличивая фрагменты изображений.

Рис.28. Группа петроглифов. Прибеломорье. Залавруга. (Равдоникас В. И. Наскальные изображения Онежского озера и Белого моря.-Ч. II.– Л.,1938)

Да, можно согласиться, что на скалах изображены сцены охоты и рыбной ловли. Даже сегодня эти места считаются чрезвычайно удобными для рыбалки, охоты и промысла на водоплавающую птицу. Относительно спокойны бухты; живописна природа: крутые дикие скалы, окруженные пенящимися стремительными потоками воды. Туристические маршруты Белого моря и сегодня заявляются как рыболовные туры. Представленные списки содержат 18 видов рыб, относящихся к 10 семействам. Реки Умба и Паной рекламируются как лососевые. Здесь до сих пор водятся: гарбуша, семга, форель, ряпушка, хариус, щука, язь, налим, окунь и т. д. В прибрежье Терского (южного) берега Белого моря встречаются представители 17 видов морских млекопитаюшихся, 12 из которых занесены в Красную книгу Российской Федерации. Постоянными обитателями терских вод считают белуху, гренландского тюленя, кольчатую нерпу и морского зайца. Весной и в летне-осенний период в западной части Белого моря могут встречаться атлантические и даже высокоширотные представители морских млекопитающихся: касатка, белобокий дельфин, беломордый дельфин, морская свинья, высоколобый бутылконос, малый полосатик, сейвал, синий кит, финвал, морж, серый тюлень, обыкновенный тюлень, тюлень-хохлач.

Как и люди сегоднешнего дня, древние прилетали сюда поохотиться и половить рыбу да морских животных. Ряд изображений, очевидно, имеет гротескный характер и очень похож на дружеский шарж. Автор рисунков пародирует своих спутников. Вот один присел в смешной позе, вот другой забавно склонился под тяжестью ноши на спине, третий, выпятив живот, пускает стрелу в небо. Художник обладает завидным чувством юмора.

Изображения содержат также карты местности. На верхней картинке из Залавруги, с левой стороны есть указатель Севера – стрелка с латинской буквой N – nord. Он такой же как на валунах в Тверском регионе (стрела).

Но говорить надо, кричать о техническом аспекте изображений. Сколько можно лыжные палки магическими жезлами называть! На петроглифах видны отнюдь не примитивные лодки, а мощные катера, а в руках эти «люди» держат огнестрельное оружие. А если вы соразмерите величину «луков» с ростом человеческих фигурок на петроглифах, то становится понятным, что таким «луком из магазина «Детский мир» зверя поразить невозможно. Это оружие типа «арбалет», такое оружие сохранилось кстати на африканских фресках из Тассили-Анжер, описанных французским путешественником Анри Лотом. На рис. 29 оружие приведено в действие: лось пойман, и ясно видно, что это не стрела, а гарпун.

Рис.29. Арбалет и его действие. Оборудование для подводной охоты. Увеличенные фрагменты наскальных изображений из Залавруги.

На носовой части катеров находятся не головы лосей и оленей, а обыкновенные пушки. Судя по рисункам, их использовали для охоты на морских животных – стреляли гарпунами. Это особенно хорошо видно на правой части изображения из Залавруги (рис. 28). Экипаж загарпунил какое-то крупное животное, возможно, белуху. Судя по длине троса, это было сделано с весьма значительного расстояния. А сам катер похож на современный китобой.

На петроглифах из Бесовых Следков сохранилась даже фигурка человека в аквалангическом костюме, причем ласты надеты как на ноги, так и на руки (рис.29). На лице у «духа, хозяина воды» видна дыхательная маска, на спине закреплены дыхательные баллоны, а на талии укреплена сумка, и торчит, надо полагать, не фаллос, а оружие для подводной охоты.

Рис.30. Сцена подводной охоты. Увеличенный фрагмент наскального изображения с Кольского полуострова. Капозеро.

На изображениях есть даже батискафы (Капозеро) и амфибии (Залавруга). Именно в местах расположения петроглифов сегодня периодически фиксируют подводные светящиеся, вращающиеся колеса.

Я созваниваюсь с археологом, некогда работавшим в Петрозаводске с Ю. А. Савватеевым, и показываю ему рисунки петроглифов со своими инженерными комментариями. Он внимательно смотроит на картинки и грозно произносит: «У вас богатое воображение». Но затем по-мальчишески звонко смеется, ткнув пальцем в изображение людей, стоящих на палубе катера, и говорит: «Так это же на автомат Калашникова похоже! Надо же, кита загарпунили!»

Этот экипаж, «показанный короткими вертикальными линиями», отнесен в археологической литературе «к разряду символических фигур с космической (солярной) символикой». На рисунках, особенно на петроглифах из Залавруги, сохранились многочисленные изображения летательных аппаратов, ряд из которых, весьма похож на современные самолеты, причем различные типы самолетов. Охотники постоянно здесь не жили. Они прилетали на охоту. Вообще создается впечатление, что ряд рисунков на скалах дан в проекции сверху. Да, здесь не кремневые наконечники нужно искать, а следы навигационной инфраструктуры – взлетно-посадочные полосы, площадки, а возможно, и маяки.

Рис.31. Спускаемая орбитальная система, крылатые летательные аппараты, амфибия . . Увеличенные фрагменты наскальных изображений Прибеломорья. Бесовы следки.

К этому авиационно-космическому вернисажу можно добавить «Архаичное изображение птицы, летящей с гнезда (или от символического изображения солнца)», которое сохранилось на ободке круглой игральной фишки из Староладожского Земляного городища («большой дом» времен Вещего Олега). Это малогабаритный межзвездный летательный аппарат.

Рис.32. Рисунок с ободка круглой «игральной фишки», 890—910 гг . Старая Ладога. Земляное городище. Раскопки д. и. н. Е.А.Рябина, 1977 г. Два варианта расположения изображения.

Конструкторы ракетно-космической техники еще не работали с северными наскальными изображениями, но уже сегодня проведен серьезный инженерный анализ изображений летательных аппаратов на средневековых фресках Дечанского монастыря на Балканах. Здесь обнаружены изображения двух необычных летательных аппаратов. 17

Рис.33. «Ангелы, летящие в небе». Фрагмент фрески «Распятие». Сербия, Высоко-Дечанская лавра.

В.И.Авинский в книге «Палеоуфология или звездная предыстория человечества» пишет: «Анализ двух странных фигур на фресках XIV в. Дечанского монастыря, которые не имеют научно-обоснованной исторической трактовки, показал, что две, на первый взгляд разные фигуры – это модификация одного предмета. Если фигуры привести к одному масштабу и развернуть одну из них на 180 градусов, обнаружится почти точное совпадение их проекции. Кроме того, по своей „конструкции“ одна из фигур напоминает бескрылые летательные аппараты типа „Аэродин“; каплевидный фюзеляж, носовой контур с углом около 15º (как у самолетов ТУ или „Конкорда“), штыревые опоры-стабилизаторы, сопла двух двигателей – маршевого и рулевого. Вот обобщенная трактовка этого объекта, согласованная с несколькими квалифицированными специалистами. Коэффициент техногенности, по их оценкам, во всяком случае, больше 0,5, левый фрагмент фрески можно интерпретировать как типичную картину вхождения космического аппарата в плотные слои атмосферы. Видны срывающиеся с обшивки языки пламени при ее кинетическом разогреве. Четко выражена усиленная лобовая часть фюзеляжа, толщина которой в 2—2,5 раза превышает толщину лобовых стенок. Стабилизаторы прижаты к корпусу. По своим очертаниям аппарат напоминает падающую каплю. Именно такая форма оптимальна для входа в плотные слои атмосферы. На правом фрагменте изображен тот же аппарат, но во время его полета в крейсерском режиме. Обращенный конусом по направлению полета, он имеет снарядоподобную форму, наиболее выгодную для полета на гиперзвуковых скоростях. Стабилизаторы обращены назад и могут выполнять активную роль в управлении аппаратом. Трансформируемый таким образом аппарат удобен для вертикального полета, горизонтальной или вертикальной посадки с использованием одного и того же маршевого двигателя. Для управления аппаратом в космическом пространстве используется рулевой двигатель. И вот у этого дечановского аппарата есть аналоги в современной технике. Имеется в виду американский проект космического челнока с двигателем типа „Синерджет“. Он словно скопирован с дечанского аппарата, в чем можно убедиться, сопоставив контуры конструкций».

На северных наскальных изображениях даже дилетант может выделить три типа летательных аппаратов:

– самолетоподобные крылатые аппараты,

– космические чатлы,

– спускаемые ракетоподобные аппараты.

На скалах сохранились и изображения «людей» в различных типах скафандров. В археологической литературе их называют «получеловеческими-полузвериными фигурами, являющимися изображениями тотемных предков или же замаскированными под тотем людьми». Я увеличиваю для вас фрагмент изображений, посмотрите сами, на этих «замаскированных людей». Очевидно, что это скафандры.

Рис.34. Человек в скафандре. Онежские петроглифы . Увеличенный фрагмент наскального изображения. Эрмитаж.

Рисунок можно было бы назвать фантазией научных сотрудников, если бы не литые фигурки, найденные в 1909 г. в Мартыновском кладе на Киевщине. Специалисты по русскому прикладному искусству описывают их следующим образом: «Они изображены, как бы пляшущими. Каждый из них стоит подбоченившись, словно готовясь пойти в присядку, опустив руки на бедра, подогнув ноги. Поражает живость и реальность их поз и идолообразность, условность их лиц, превращенных в устрашаюшие геометрические маски. Лица – точно квадраты. Они обрамлены золотыми ободками – „золотыми власами“. Головы преувеличенно велики в сравнении с остальными частями тела». 18

Рис.35. «Пляшущие фигурки». Мартыновский клад на Киевщине. ( В. М. Василенко. Русское прикладное искусство. История и становление: I в. до нашей эры – V в. нашей эры. – М.,1972. – С. 96)

С 60-х годов двадцатого века советские ученые занимались японскими статуэтками «дога», определив их как изображения людей, одетых в скафандр. А у себя под носом ничего не видим. Устрашающие геометрические маски – гермошлем, «золотые власа» – форма шлема, определенная наличием встроенной аппаратуры. «Загадочные существа» облачены в защитные костюмы, находящиеся в конструктивном единстве с гермошлемами. Столь же герметичны обувь и перчатки этих загадочных существ. На груди у фигурок вовсе не орнаментальная вышивка, а щиток управления. И если этим идолам поклонялись славяне, то это понятно – поди не поклонись.