полная версия

полная версияИсторические портреты

Видно, что это был человек порядка и дисциплины, с сильным чутьем действительности и людских отношений, невысоким мнением о людях и великой верой в силу устава и навыка, лучше понимавший нужды и слабости людей, чем возвышенные качества и стремления души человеческой. Он мог покорять себе людей, выправлять и вразумлять их, обращаясь к их здравому смыслу.

В одном из житий его, написанных современниками, читаем, что силой его слова смягчались одичалые нравы у многих сановников, часто с ним беседовавших, и они начинали жить лучше: «Вся же тогда Волоцкая страна к доброй жизни прелагашеся». Там же рассказано, как Иосиф убеждал господ в выгоде снисходительного отношения их к своим крестьянам. Обременительная барщина разорит хлебопашца, а обнищавший хлебопашец – плохой работник и плательщик. Для уплаты оброка он продаст свой скот: на чем же он будет пахать? Его участок запустеет, станет бездоходным, и разорение крестьянина падет на самого господина. Все умные сельскохозяйственные соображения – и ни слова о нравственных побуждениях, человеколюбии. При таком обращении с людьми и делами Иосиф, по его признанию, не имевший ничего своего при поселении в волоколамском лесу, мог оставить после себя один из самых богатых монастырей в тогдашней России.

Если ко всему этому прибавим непреклонную волю и физическую неутомимость, получим довольно полный образ игумена – хозяина и администратора, – тип, под который подходило с большей или меньшей удачей большинство основателей древнерусских общежительных монастырей. При устроении монастыря, когда у него еще не было мельницы, хлеб мололи ручными жерновами. Этим делом после заутрени усердно занимался сам Иосиф. Один пришлый монах, раз застав игумена за такой неприличной его сану работой, воскликнул: «Что ты делаешь, отче! пусти меня», – и стал на его место. На другой день он опять нашел Иосифа за жерновами и опять заместил его. Так повторялось много дней. Наконец, монах покинул обитель со словами: «Не перемолоть мне этого игумена».

Собор 1503 г. На церковном соборе 1503 г. оба борца встретились и столкнулись. Скитское миросозерцание Нила все сполна было против монастырского землевладения. Его возмущали, как он писал, эти монахи, кружащиеся ради стяжаний; по их вине жизнь монашеская, некогда превожделенная, стала «мерзостной». Проходу нет от этих лжемонахов в городах и весях; домовладельцы смущаются и негодуют, видя, как бесстыдно эти «прошаки» толкутся у их дверей. Нил и стал умолять великого князя, чтобы у монастырей сел не было, а жили бы чернецы по пустыням и кормились бы своим рукоделием. Великий князь поставил этот вопрос на Соборе.

Нил и стоявшие за него белозерские пустынники говорили об истинном смысле и назначении иночества. Иосиф ссылался на примеры из истории Восточной и Русской церквей и при этом высказал такой ряд практических соображений: «Если у монастырей сел не будет, то как честному и благородному человеку постричься, а если не будет доброродных старцев, откуда взять людей на митрополию, в архиепископы, епископы и на другие церковные властные места? Итак, если не будет честных и благородных старцев, то и вера поколеблется». Этот силлогизм впервые высказывался при обсуждении церковно-практического вопроса. Церковные авторитеты не ставили монастырям задачи быть питомниками и рассадниками высших церковных иерархов и не признавали непременным оплотом веры иерархию родовитого происхождения, как это было в Польше. Первое положение Иосиф заимствовал из практики Русской церкви, в которой высшие иерархи обыкновенно выходили из монастырей; второе положение было личной мечтой или личным предрассудком Иосифа, предок которого, выходец из Литвы, сделался волоколамским дворянином-вотчинником.

Собор согласился с Иосифом и свое заключение представил Ивану III в нескольких докладах, очень учено составленных, с каноническими и историческими справками. Но вот что в этих докладах возбуждает недоумение: на Соборе оспаривали только монастырское землевладение, а великому князю отцы Собора заявили, что они не благоволят отдавать и архиерейские земли, против которых на Соборе никто не говорил. Дело объясняется молчаливой тактикой стороны, восторжествовавшей на Соборе. Иосиф знал, что за Нилом и его нестяжателями стоит сам Иван III, которому были нужны монастырские земли. Эти земли трудно было отстоять: Собор и связал с ними вотчины архиерейские, которых не оспаривали, обобщил вопрос, распространив его на все церковные земли, чтобы затруднить его решение и относительно монастырских вотчин. Иван III молча отступил перед Собором.

Итак, дело о секуляризации монастырских вотчин, поднятое кружком заволжских пустынников по религиозно-нравственным побуждениям, встретило молчаливое оправдание в экономических нуждах государства и разбилось о противодействие высшей церковной иерархии, превратившей его в одиозный вопрос об отнятии у Церкви всех ее недвижимых имуществ.

Литературная полемика. После Собора вопрос о монастырских вотчинах перенесен был с практической почвы на более безопасную, литературную. Загорелась оживленная полемика, длившаяся почти до конца XVI в. Она очень любопытна. В ней столкнулись разнообразные и важные интересы, занимавшие тогдашнее русское общество; высказались наиболее мыслящие умы века; с ней прямо или косвенно связались самые яркие явления русской духовной жизни того времени. Ограничусь ее немногими чертами.

Самыми видными противниками «осифлян», как звали последователей Иосифа, выступили в полемике князь-инок Вассиан Косой и пришелец с Афона Максим Грек. Сочинения Вассиана – обличительные памфлеты. Поборая по своем учителе Ниле Сорском, яркими, нередко правдиво резкими чертами изображает он немонашескую жизнь вотчинных монастырей, хозяйственную суетливость монахов, их угодливость перед сильными и богатыми, корыстолюбие, лихоимство и жестокое обращение со своими крестьянами. В нем говорит не одно негодование пустынника-нестяжателя, но часто и раздражение бывшего боярина из рода князей Патрикеевых против людей и учреждений, опустошавших боярское землевладение. Вассиан клонит свою речь к тем же обвинениям, какие потом прямо высказал единомышленник его, князь Курбский: «Любостяжательные монахи своим сельским хозяйничаньем разорили крестьянские земли, а внушениями о спасительности вкладов по душе сделали воинский чин, служилых землевладельцев хуже калик убогих».

Сочинения Максима Грека против монастырского землевладения свободны от полемических излишеств. Он спокойно разбирает предмет по существу, хотя по местам и не обходится без колких замечаний. Вводя строгое общежитие в своем монастыре, Иосиф надеялся исправить монастырский быт и устранить противоречие между иноческим отречением от собственности и земельными богатствами монастырей более диалектической, чем практической, комбинацией: в общежитии-де все принадлежит монастырю и ничего отдельным монахам. Это все равно, возражает Максим, как если бы кто, вступив в шайку разбойников и награбив с ними богатство, потом, пойманный, стал оправдываться на пытке: я не виноват, потому что се осталось у товарищей, а я у них ничего не взял. Качества истинного монаха никогда не совместятся с отношениями и привычками любостяжательного монашества: такова основная мысль полемики Максима Грека. Литература тогда значила еще меньше для правительственной деятельности, чем стала значить позднее.

При всех полемических усилиях и успехах нестяжателей, московское правительство, после Собора 1503 г., покинуло наступательные планы против монастырских вотчин и ограничилось обороной. Особенно после того, как попытка царя Ивана около 1550 г. воспользоваться ближайшими к Москве землями митрополичьей кафедры для хозяйственного устройства служилых людей встретила решительный отпор со стороны митрополита. Длинный ряд указов и пространные рассуждения на Стоглавом соборе о монастырских непорядках, не решая вопроса по существу, пробовали различные меры с целью остановить дальнейшее земельное обогащение монастырей на счет служилого класса, «чтоб в службе убытка не было и земля бы из службы не выходила»; усиливался и правительственный надзор за монастырскими доходами и расходами. Все отдельные меры завершились приговором церковного собора с участием бояр 15 января 1580 г. Было постановлено: архиереям и монастырям вотчин у служилых людей не покупать, в заклад и по душе не брать и никакими способами своих владений не увеличивать; вотчины, купленные или взятые в заклад у служилых людей архиереями и монастырями до этого приговора, отобрать на государя, который за них заплатит или нет – его воля. Вот все, чего могло или умело добиться от духовенства московское правительство XVI в. в деле о церковных вотчинах.

Вид Иосифо-Волоколамского монастыря в XIX веке

К.Минин и Д.М. Пожарский

М. И. Скотти. Минин и Пожарский

Второе ополчение. В конце 1611 г. Московское государство представляло зрелище полного видимого разрушения. Поляки взяли Смоленск; польский отряд сжег Москву и укрепился за уцелевшими стенами Кремля и Китая-города; шведы заняли Новгород и выставили одного из своих королевичей кандидатом на московский престол; на смену убитому второму Лжедимитрию в Пскове уселся третий, какой-то Сидорка; первое дворянское ополчение под Москвой со смертью Ляпунова расстроилось. Между тем страна оставалась без правительства. Боярская дума, ставшая во главе его, по низложении В. Шуйского, упразднилась сама собою, когда поляки захватили Кремль, где сели и некоторые из бояр со своим председателем князем Мстиславским. Государство, потеряв свой центр, стало распадаться на составные части; чуть не каждый город действовал особняком, только пересылаясь с другими городами. Государство преображалось в какую-то бесформенную, мятущуюся федерацию.

Но с конца 1611 г., когда изнемогли политические силы, начинают пробуждаться силы религиозные и национальные, которые пошли на выручку гибнувшей земли. Призывные грамоты архимандрита Дионисия и келаря Авраамия, расходившиеся из Троицкого монастыря, подняли нижегородцев под руководством их старосты, мясника Кузьмы Минина. На призыв нижегородцев стали стекаться оставшиеся без дела и жалованья, а часто и без поместий служилые люди, городовые дворяне и дети боярские, которым Минин нашел и вождя, князя Дмитрия Михайловича Пожарского. Так составилось второе дворянское ополчение против поляков.

По боевым качествах оно не стояло выше первого, хотя было хорошо снаряжено благодаря обильной денежной казне, самоотверженно собранной посадскими людьми нижегородскими и других городов, к ним присоединившихся. Месяца четыре ополчение устроялось, с полгода двигалось к Москве, пополнялось по пути толпами служилых людей, просивших принять их на земское жалованье. Под Москвой стоял казацкий отряд князя Трубецкого, остаток первого ополчения. Казаки были для земской дворянской рати страшнее самих поляков, и на предложение князя Трубецкого она отвечала: «Отнюдь нам вместе с казаками не стаивать». Но скоро стало видно, что без поддержки казаков ничего не сделать, и в три месяца стоянки под Москвой без них ничего важного не было сделано.

В рати князя Пожарского числилось больше сорока начальных людей, все с родовитыми служилыми именами, но только два человека сделали крупные дела, да и те были не служилые люди: это – монах А. Палицын и мясной торговец К. Минин. Первый, по просьбе князя Пожарского, в решительную минуту уговорил казаков поддержать дворян, а второй выпросил у князя Пожарского три-четыре роты и с ними сделал удачное нападение на малочисленный отряд гетмана Хоткевича, уже подбиравшегося к Кремлю со съестными припасами для голодавших там соотчичей. Смелый натиск Минина приободрил дворян-ополченцев, которые вынудили гетмана к отступлению, уже подготовленному казаками. В октябре 1612 г. казаки же взяли приступом Китай-город.

Но земское ополчение не решилось штурмовать Кремль; сидевшая там горсть поляков сдалась сама, доведенная голодом до людоедства. Казацкие же атаманы, а не московские воеводы отбили от Волоколамска короля Сигизмунда, направлявшегося к Москве, чтобы воротить ее в польские руки, и заставили его вернуться домой. Дворянское ополчение здесь еще раз показало в Смуту свою малопригодность к делу, которое было его сословным ремеслом и государственной обязанностью.

Стяг князя Д. М. Пожарского.

Хранится в Московской Оружейной палате

Патриарх Никон

Патриарх Никон.

Из «Царского титулярника» царя Алексея Михайловича. 1672 г.

Довольно неожиданно появление в ряду обличителей доморощенных политических непорядков верховного блюстителя доморощенного порядка церковно-нравственного, самого всероссийского патриарха. Но это был не просто патриарх, а сам патриарх Никон. Припомните, как он из крестьян поднялся до патриаршего престола, какое огромное влияние имел на царя Алексея, который звал его своим «собинным другом», как потом друзья рассорились, вследствие чего Никон в 1658 г. самовольно покинул патриарший престол, надеясь, что царь униженной мольбой воротит его, а царь этого не сделал.

В припадке раздраженного чувства оскорбленного самолюбия, Никон написал царю письмо о положении дел в государстве. Нельзя, конечно, ожидать от патриарха беспристрастного суждения. Но любопытны краски, выбираемые патриархом, чтобы нарисовать мрачную картину современного положения: все они взяты из финансовых затруднений правительства и из хозяйственного расстройства народа. Никон более всего злился на учрежденный в 1649 г. Монастырский приказ, который судил духовенство по недуховным делам и заведовал обширными церковными вотчинами. В этом приказе сидели боярин да дьяки; не было ни одного заседателя из духовных лиц. В 1661 г. Никон и написал царю письмо, полное обличений. Намекая на ненавистный приказ, патриарх пишет, играя словами: «Судят и насилуют мирские судьи, и сего ради собрал ты против себя в день судный великий собор, вопиющий о неправдах твоих. Ты всем проповедуешь поститься, а теперь и неведомо, кто не постится ради скудости хлебной; во многих местах и до смерти постятся, потому что есть нечего. Нет никого, кто был бы помилован: нищие, слепые, вдовы, чернецы и черницы, все данями обложены тяжкими; везде плач и сокрушение; нет никого веселящегося в дни сии». Те же густотемные краски кладет Никон на финансовое положение государства и в письме 1665 г. к восточным патриархам, перехваченном московскими агентами. Жалуясь на захват царем церковных имуществ, он пишет: «Берут людей на службу, хлеб, деньги, берут немилостиво; весь род христианский отягчил царь данями сугубо, трегубо и больше, – и все бесполезно».

Характер. Он родился в 1605 г. в крестьянской среде, при помощи своей грамотности стал сельским священником, но по обстоятельствам жизни рано вступил в монашество, закалил себя суровым искусом пустынножительства в северных монастырях и способностью сильно влиять на людей приобрел неограниченное доверие царя. Он довольно быстро достиг сана митрополита Новгородского и, наконец, 47 лет от роду стал всероссийским патриархом. Из русских людей XVII в. я не знаю человека крупнее и своеобразнее Никона. Но его не поймешь сразу: это – довольно сложный характер и, прежде всего, характер очень неровный. В спокойное время, в ежедневном обиходе он был тяжел, капризен, вспыльчив и властолюбив, больше всего – самолюбив. Но это едва ли были его настоящие, коренные свойства. Он умел производить громадное нравственное впечатление, а самолюбивые люди на это неспособны. За ожесточение в борьбе его считали злым; но его тяготила всякая вражда, и он легко прощал врагам, если замечал в них желание пойти ему навстречу. С упрямыми врагами Никон был жесток. Но он забывал все при виде людских слез и страданий; благотворительность, помощь слабому или больному ближнему была для него не столько долгом пастырского служения, сколько безотчетным влечением доброй природы.

По своим умственным и нравственным силам он был большой делец, желавший и способный делать большие дела, но только большие. Что умели делать все, то он делал хуже всех. Но он хотел и умел делать то, за что не умел взяться никто, все равно, доброе ли то было дело или дурное. Его поведение в 1650 г. с новгородскими бунтовщиками, которым он дал себя избить, чтобы их образумить, потом, во время московского мора 1654 г., когда он, в отсутствие царя, вырвал из заразы его семью, обнаруживает в нем редкую отвагу и самообладание. Но он легко терялся и выходил из себя от житейской мелочи, ежедневного вздора; минутное впечатление разрасталось в целое настроение. В самые трудные минуты, им же себе созданные и требовавшие полной работы мысли, он занимался пустяками и из-за пустяков готов был поднять большое шумное дело.

Осужденный и сосланный в Ферапонтов монастырь, он получал от царя гостинцы, и, когда раз царь прислал ему много хорошей рыбы, Никон обиделся и ответил упреком, зачем не прислали овощей, винограду в патоке, яблочек. В добром настроении он был находчив, остроумен, но, обиженный и раздраженный, терял всякий такт и причуды озлобленного воображения принимал за действительность. В заточении он принялся лечить больных, но не утерпел, чтобы не кольнуть царя своими целительными чудесами, послал ему список излеченных, а царскому посланцу сказывал, был-де ему глагол, отнято-де у тебя патриаршество, зато дана чаша лекарственная: «лечи болящих». Никон принадлежал к числу людей, которые спокойно переносят страшные боли, но охают и приходят в отчаяние от булавочного укола. У него была слабость, которой страдают нередко сильные, но маловыдержанные люди. Он скучал покоем, не умел терпеливо выжидать; ему постоянно нужна была тревога, увлечение смелою ли мыслью или широким предприятием, даже просто хотя бы ссорой с противным человеком. Это – словно парус, который только в буре бывает самим собой, а в затишье треплется на мачте бесполезной тряпкой.

Положение Церкви. Почти еще во цвете лет и с нетронутым запасом сил Никон стал патриархом Русской церкви. Он попал в бурливый и мутный водоворот разносторонних стремлений, политических замыслов, церковных недоразумений и придворных интриг. Государство готовилось воевать с Польшей, свести с ней затянувшиеся со Смутного времени счеты и сдержать прикрытый ее флагом католический натиск на Западную Русь. Для успеха в этой борьбе Москве нужны были протестанты, их военное искусство и промышленные указания. Для русской церковной иерархии возникала двусторонняя забота: надобно было поощрять царское правительство к борьбе с католиками и сдерживать его от увлечения протестантами. Под гнетом этой заботы в застоявшейся церковной жизни появляются признаки некоторого движения.

Готовясь к борьбе, русское церковное общество насторожилось, спешило прибраться, почиститься, собраться с силами, внимательнее присмотреться к своим недостаткам: издаются строгие указы против суеверий, языческих обычаев в народе, безобразного провождения праздников, против кулачных боев, зазорных игрищ, пьянства и невежества духовенства, против беспорядков в богослужении. Спешили возможно скорее вымести сор, небрежно копившийся вместе с церковными богатствами 6 1/2 столетия. Стали искать союзников. Если государству понадобился мастер-немец, то церковь почувствовала нужду в учителе-греке или киевлянине. Отношения к грекам улучшаются: вопреки прежнему недоверчивому и пренебрежительному взгляду на их пестрое благочестие, теперь в Москве признают их строго православными. Сношения с восточной иерархией оживляются. Все чаще появляются в Москве восточные иерархи с просьбами и предложениями; все чаще обращаются из Москвы на Восток к греческим владыкам с запросами по церковным нуждам и недоумениям. Русская Автокефальная церковь с подобающим благоговением относится к церкви Константинопольской, как к своей бывшей митрополии. Мнениям восточных патриархов в Москве внемлют, как голосу Вселенской церкви; никакого важного церковного недоумения не решают без их согласия. Греки шли навстречу шедшим из Москвы призывам.

В то время как Москва искала света на греческом Востоке, оттуда шли внушения самой Москве стать источником света для православного Востока, питомником и рассадником духовного просвещения для всего православного мира, основать высшее духовное училище и завести греческую типографию. В то же время доверчиво пользовались трудами и услугами киевской учености. Но все эти духовные силы легче было собрать, чем объединить, наладить для дружной работы. Киевские академики и ученые греки являлись в Москву спесивыми гостями, коловшими глаза хозяевам своим научным превосходством. Придворные сторонники западной культуры, как Морозов и Ртищев, дорожа немцами, как мастерами, привечали греков и киевлян, как церковных учителей, и помогали Никонову предшественнику, патриарху Иосифу, который тоже держался обновительного направления вместе с царским духовником Стефаном Вонифатьевым, хлопотал о школе, переводе и издании образовательных книг. А для проведения в народную массу благопристойных понятий и нравов, Стефан вызвал из разных углов России популярных проповедников: священников Ивана Неронова из Нижнего, Даниила из Костромы, Логгина из Мурома, Аввакума из Юрьевца Повольского, Лазаря из Романова-Борисоглебска. В этой компании вращался и Никон, пока молчаливо себе на уме присматриваясь к товарищам, своим первым будущим врагам. Но Ртищева за научные наклонности заподозрили в ереси, а царский духовник, с виду благодушный и смиренный назидатель царя, при первом столкновении обругал перед ним патриарха и весь Освященный собор волками и губителями, сказав, что в Московском государстве и Церкви-то Божией совсем нет, так что патриарх бил челом царю по силе Уложения, присуждающего смертную казнь за хулу на Соборную и Апостольскую церковь.

Наконец, и подобранные духовником сотрудники перестали слушаться своего вожака. Они говорили с ним «жестоко и противно», попросту ругались и с фанатическим самозабвением во имя того же русского Бога набросились на патриарха и всех нововводителей с их новыми книгами, идеями, порядками и учителями, не разбирая ни немцев, ни греков, ни киевлян. Духовник царский был прав, сказав, что в Московском государстве нет Церкви Божией, если под Церковью разуметь церковно-иерархическую дисциплину и богослужебный порядок.

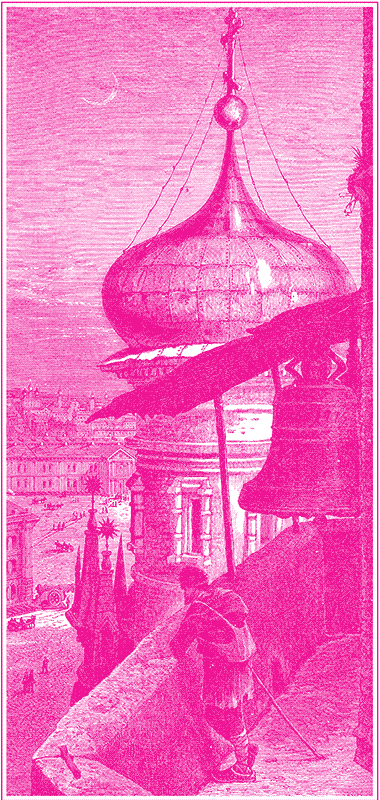

Вид с колокольни Ивана Великого

Здесь царили безнарядье и бесчиние. Набожная, выдержанная в церковности русская паства скучала долгим стоянием в храме. Угождая ей, духовенство самовольно ввело ускоренный порядок богослужения: читали и пели разное в два-три голоса или одновременно дьячок читал, дьякон говорил ектению, а священник возгласы, так что ничего нельзя было разобрать, лишь бы было прочитано и спето все положенное по служебнику.

Еще Стоглавый собор строго воспретил такое многогласие; но духовенство не слушалось соборного постановления. За такое бесчиние достаточно было подвергать бесчинных священнослужителей дисциплинарному взысканию. Но патриарх по приказу царя в 1649 г. созвал по этому делу целый церковный собор, который, опасаясь ропота духовенства и мирян, утвердил беспорядок. В 1651 г. недовольство сторонников церковного благочиния понудило на новом соборе перерешить дело в пользу единогласия. Высшие пастыри Церкви боялись своей паствы и даже подвластного духовенства, а паства ни во что не ставила своих пастырей, которые под гнетом изменчивых влияний метались из стороны в сторону, не отставая в законодательной растерянности от государственного правительства.

Идея Вселенской церкви. Можно было бы подивиться духовной силе Никона, сумевшего среди этой взбаламученной разносторонними веяниями церковной мути выработать и донести до патриаршего престола ясную мысль о церкви Вселенской и отношении к ней поместной церкви Русской, если бы он внес в эту мысль более серьезного содержания.

Он вступил в управление Русской церковью с твердой решимостью восстановить полное согласие ее с церковью Греческой, уничтожив все обрядовые особенности, которыми первая отличалась от последней. Не было недостатка во внушениях, поддерживавших в нем сознание необходимости этого единения. Восточные иерархи, все чаще наезжавшие в Москву в XVII в., укоризненно указывали русским церковным пастырям на эти особенности, как на местные новизны, могущие расстроить согласие между поместными православными церквами. Незадолго до вступления Никона на патриаршую кафедру случилось событие, указывавшее на такую опасность.