полная версия

полная версияИсторические портреты

Далее, усилилась рознь между социальными составными элементами коренного русского общества. Это усиление было следствием тех отношений, в какие поставлены были законодательством Екатерины два основных класса русского общества – дворянство и крепостное крестьянство. Чтобы объяснить происхождение и значение этой розни, необходимо припомнить ход нашей внутренней государственной жизни со времени Петра. Петр разрешил один ряд вопросов внутренней политики, которые все сводятся к одному – вопросу об устройстве государственного хозяйства в связи с поднятием производительности народного труда. Вся внутренняя деятельность Петра имела характер экономический; коренные основы юридического порядка при нем остались нетронутыми. Но законодательство Петра, устроив народную и государственную жизнь, оставило один важный политический пробел; этот пробел состоял в уничтожении установленного обычаем старого порядка престолонаследия. По закону 1722 г. назначение наследника предоставлено было личному усмотрению царствующего государя. Так как после Петра не осталось обычного наследника, то этот закон отдал престол на волю случая. С тех пор, благодаря указанному пробелу, на несколько десятилетий в государственном управлении водворился произвол лиц, господство случая, лучше сказать, водворилась воля случайных лиц. Среди этой борьбы случайностей разрушался и государственный порядок, завершенный Петром.

Этот порядок состоял в принудительной разверстке государственных повинностей между всеми классами общества, в государственном прикреплении сословий. Благодаря действию случая, одно сословие получило возможность несколько раз распорядиться престолом и начало превращаться из простого правительственного орудия в правящий класс, сбрасывая с себя одну за другой прежние свои государственные обязанности, но не теряя прежних прав и даже приобретая новые. Так одно сословие достигло государственного раскрепления, получило возможность жить для себя, руководилось сословными или личными интересами. Вслед за этим сословием раскрепилось и другое – торгово-промышленное. Оба класса составляли незначительную часть всего населения, но теперь они стали в исключительное положение. Логическим последствием раскрепления обоих сословий должно было быть облегчение государственных повинностей, лежавших и на остальных классах, т. е. более уравнительное распределение этих повинностей. Но это раскрепление остальных классов должно было совершиться иным путем, не таким, каким раскрепилось дворянство. Новое положение дворянина было признано законом, но оно подготовлено было не вполне законным порядком, революционными средствами. Освобождение дворянства от обязательной службы не совершилось бы так легко и скоро, если бы сословию не пришлось принять деятельное участие в создании высших правительств, т. е. в дворцовых переворотах по смерти Петра. Эти дворцовые перевороты и подготовили законодательное освобождение дворянства от обязательной службы.

Точно таким же путем думало раскрепиться и крепостное крестьянское население: вслед за дворянством и оно хотело достигнуть свободы рядом незаконных восстаний. Таков смысл многочисленных крестьянских мятежей, которые начались в царствование Екатерины II и которые, постепенно распространяясь, слились в громадный пугачевский бунт. Во имя общественного порядка не следовало допускать этих сословий до такого насильственного раскрепления: их положение следовало устроить законным путем, посредством правомерного определения отношений к земле. Этого правомерного определения не сделало правительство Екатерины. Таким образом, отношения двух основных классов русского общества к концу царствования Екатерины представляли еще менее гармонии, чем прежде; общественное разъединение стало еще резче. Таким образом, в царствование Екатерины усилилась рознь как в племенном, так и социальном составе государства.

Дворянство и общество. С другой стороны, понизилась способность руководящего класса руководить обществом. Этим руководящим классом и во второй половине XVIII в. оставалось дворянство. Его нравственные и политические средства постепенно создавались обязательной службой, которая была политической и общественной школой для сословия. Припомним, как шла эта служба в продолжение XVIII в.

При Петре дворянин подвергался обязательной военно-технической выучке. Эта выучка при его преемницах сменилась светской муштровкой, которая отличалась от прежней гвардейской или навигацкой выучки тем, что не нужна была для самой службы, зато требовалась для успеха на службе. При Екатерине II не требовалась ни та, ни другая выучка – ни навигацкая наука, ни светская муштровка, потому что не требовалась и сама обязательная служба. Но дворянство вынесло из двух пройденных школ, несмотря на их внутреннее различие, если не сознание необходимости получать образование, то, по крайней мере, некоторый навык к учению, некоторый инстинктивный порыв к образованию (или воспитанию), воспоминание о пройденном учении. С этим навыком, или с этим воспоминанием, дворянство и вступило в положение, какое было создано сословию законом 18 февраля 1762 г. «О вольности дворянства», губернскими учреждениями 1775 г. и жалованной грамотой сословию 1785 г.

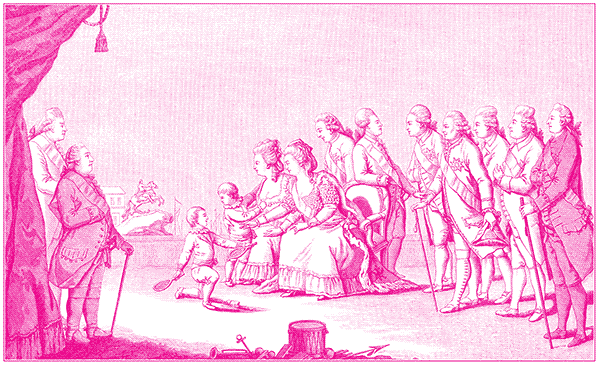

Екатерина II, окруженная семейством и придворными.

С гравюры 1784 г.

Вкусы, приобретенные на службе, поневоле теперь, развиваясь свободно, стали искать себе удобнейшей пищи. В царствование Екатерины, под влиянием примеров, шедших от двора, к прежней светской муштровке присоединилось требование и некоторой литературной полировки. Обширный досуг, открывшийся сословию с освобождением от обязательной службы, доставлял ему возможность приобретать эту полировку. Наклонность к чтению при Елизавете, бесцельная и беспорядочная, при Екатерине получила более определенное направление. Чтобы оживлять дремлющий, вянущий от праздности ум, щекотать дремавшую мысль, высший слой дворянства стал жадно заимствовать смелые и пикантные идеи, распространявшиеся в чужой литературе. Таким образом, можно обозначить главные моменты, пройденные дворянством на пути образования: петровский артиллерист и навигатор через несколько времени превратился в елизаветинского петиметра, а петиметр при Екатерине II превратился, в свою очередь, в homme de lettresa, который к концу века сделался вольнодумцем, масоном либо вольтерьянцем; и тот высший слой дворянства, прошедший указанные моменты развития в течение XVIII в., и должен был после Екатерины руководить обществом.[2] Легко заметить скудность политических и нравственных средств, какими этот класс располагал для руководства своим обществом. Надобно представить себе положение этого слоя в конце века, не указывая на лица, ибо все лица, служившие представителями этого слоя, в основных чертах были похожи друг на друга. Положение этого класса в обществе покоилось на политической несправедливости и венчалось общественным бездельем. С рук дьячка-учителя человек этого класса переходил на руки к французу-гувернеру, довершал свое образование в итальянском театре или французском ресторане, применял приобретенные понятия в столичных гостиных и доканчивал свои дни в московском или деревенском своем кабинете с Вольтером в руках. С книжкой Вольтера в руках где-нибудь на Поварской или в тульской деревне этот дворянин представлял очень странное явление. Усвоенные им манеры, привычки, понятия, чувства, самый язык, на котором он мыслил, – все было чужое, все привозное, а дома у него не было никаких живых органических связей с окружающими, никакого серьезного дела. Ни участие в местном управлении, ни сельское хозяйство не задавали ему такой серьезной работы. Таким образом, живые, насущные интересы не привязывали его к действительности. Чужой между своими, он старался стать своим между чужими и, разумеется, не стал. На Западе, за границей, в нем видели переодетого татарина, а в России на него смотрели, [как] на случайно родившегося в России француза. Так он стал в положение межеумка, исторической ненужности; рассматривая его в этом положении, мы готовы жалеть о нем, думая, что ему иногда становилось невыразимо грустно от этого положения. Бывали случаи проявления такой грусти или отчаяния от мысли о невозможности примириться с окружающей действительностью.

Памятник Екатерине II в Санкт-Петербурге

Пример такого отчаяния представляет ярославский помещик Опочинин. Он воспитался в понятиях и чувствах, которые составляли верхний слой тогдашнего умственного и нравственного движения в Европе. Разумеется, усвоенные отсюда идеалы поставили Опочинина в непримиримую вражду с окружающей действительностью. Не умея примириться с ней, Опочинин, более искренний, чем другие люди того же образа мыслей, в 1793 г. покончил с собой. В предсмертном завещании он пишет, объясняя свой поступок: «Отвращение к нашей русской жизни есть то самое побуждение, принудившее меня решить своевольно свою судьбу». По завещанию Опочинин пустил на волю два семейства дворовых, а барский хлеб велел раздать крестьянам. Он не освободил крестьян, ибо по тогдашнему законодательству еще был вопрос, имеет ли право помещик освобождать крестьян и отпускать их на волю. Всего любопытнее в завещании строки о библиотеке помещика. «Книги, – пишет он, – мои любезные книги! Не знаю, кому завещать их: я уверен, в здешней стране они никому не надобны; прошу покорно моих наследников предать их огню. Они были первое мое сокровище, они только и питали меня в моей жизни; если бы не было их, то моя жизнь была бы в беспрерывном огорчении, и я давно бы с презрением оставил сей свет». За несколько минут до смерти Опочинин имел еще духу начать перевод стихотворения Вольтера «О Боже, которого мы не знаем».

Но Опочинин – исключительное явление. Люди его образа мыслей не разделяли его космополитической скорби, не грустили и даже не скучали; грустить они начали несколько позже, в царствование Александра I, а скучать еще позже, в царствование Николая. Вольтерьянец времен Екатерины был весел и только. Он праздновал свой выход в отставку после вековой, обязательной службы и, подобно выпущенному из корпуса кадету, не мог налюбоваться на свой дворянский мундир, с которым его освободили от службы. По-видимому, идеи, которыми он увлекался, книжки, которые он читал, должны были ставить его, как и Опочинина, в непримиримую вражду с окружающей действительностью, но вольтерьянец конца XVIII в. ни с чем не враждовал, не чувствовал в своем положении никакого противоречия. Книжки украшали его ум, сообщали ему блеск, даже потрясали его нервы. Известно, что образованный русский человек никогда так охотно не плакал от хороших слов, как в прошедшем столетии. Но далее не простиралось действие усвоенных идей; они, не отражаясь на воле, служили для носителей своих патологическим развлечением, нервным моционом; смягчая ощущения, не исправляли отношений, украшая голову, не улучшали существующего порядка.

Нельзя, однако, думать, чтобы поколение этих вольтерьянцев было совсем бесплодным явлением в нашей истории. Само это поколение не сделало употребления из своих идей, но оно послужило важным передаточным пунктом. Не применяя к делу своего умственного запаса, поколение это сберегло до поры до времени и передало его следующему поколению, которое сделало из него более серьезное употребление. Таким образом, руководящий класс, очутившись во главе русского общества в конце XVIII в., не мог стать деятельным руководителем этого общества; наибольшая польза, какую он мог сделать этому обществу, могла состоять только в решимости не делать ему вреда.

Визитная карточка екатерининского времени

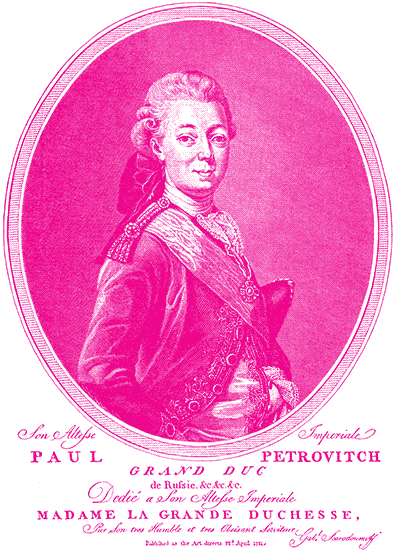

Павел I

Император Павел I Петрович

Царствование. Император Павел I был первый царь, в некоторых актах которого как будто проглянуло новое направление, новые идеи. Я не разделяю довольно обычного пренебрежения к значению этого кратковременного царствования. Напрасно считают его каким-то случайным эпизодом нашей истории, печальным капризом недоброжелательной к нам судьбы, не имеющим внутренней связи с предшествующим временем и ничего не давшим дальнейшему. Нет, это царствование органически связано как протест – с прошедшим, а как первый неудачный опыт новой политики, как назидательный урок для преемников – с будущим. Инстинкт порядка, дисциплины и равенства был руководящим побуждением деятельности этого императора, борьба с сословными привилегиями – его главной задачей. Так как исключительное положение, приобретенное одним сословием, имело свой источник в отсутствии основных законов, то император Павел I начал создание этих законов.

Главный пробел, какой оставался в основном законодательстве XVIII в., заключался в отсутствии закона о престолонаследии, достаточно обеспечивающего государственный порядок. 5 апреля 1797 г. Павел издал закон о престолонаследии и учреждение об императорской фамилии – акты, определившие порядок престолонаследия и взаимное отношение членов императорской фамилии. Это первый положительный основной закон в нашем законодательстве, ибо закон Петра 1722 г. имел отрицательный характер.

Далее, преобладающее значение дворянства в местном управлении держалось на тех привилегиях, какие утверждены были за этим сословием в губернских учреждениях 1775 г. и в жалованной грамоте 1785 г. Павел отменил эту грамоту, как и одновременно изданную грамоту городам, в их самых существенных частях, и принялся теснить дворянское и городское самоуправление. Он пытался заменить дворянское выборное управление коронным чиновничеством, ограничив право дворян замещать выборами известные губернские должности. Этим обозначился основной мотив и в дальнейшем движении управления – торжество бюрократии, канцелярии. Местное значение дворянства держалось также на его корпоративном устройстве. Павел предпринял разрушение и дворянских корпораций: он отменил губернские дворянские собрания и выборы; на выборные должности (1799), и даже губернских своих предводителей (1800), дворянство выбирало в уездных собраниях. Отменено было и право непосредственного ходатайства (закон 4 мая 1797 г.). Наконец, Павел отменил важнейшее личное преимущество, которым пользовались привилегированные сословия по жалованным грамотам, – свободу от телесных наказаний. Как дворяне, так и высшие слои городского населения – именитые граждане и купцы I и II гильдий, зауряд с белым духовенством по резолюции 3 января 1797 г. и указу Сената того же года подвергались за уголовные преступления телесным наказаниям наравне с людьми податных состояний.

Уравнение – превращение привилегий некоторых классов в общие права всех. Павел превращал равенство прав в общее бесправие. Учреждения без идей – чистый произвол. Планы Павла возникали из недобрых источников, либо из превратного политического понимания, либо из личного мотива.

Всех более страдали неопределенностью и произволом отношения землевладельцев к крепостным крестьянам. По первоначальному своему значению крепостной крестьянин был тяглый хлебопашец, обязанный тянуть государственное тягло, и как государственный тяглец должен был иметь от своего владельца поземельный надел, с которого мог бы тянуть государственное тягло. Но небрежное и неразумное законодательство после Уложения, особенно при Петре Великом, не умело оградить крепостного крестьянского труда от барского произвола. И во второй половине XVIII в. стали нередки случаи, когда барин совершенно обезземеливал своих крестьян, сажал их на ежедневную барщину и выдавал им месячину, месячное пропитание, как бесхозяйным дворовым холопам, платя за них подати. Крепостное русское село превращалось в негритянскую североамериканскую плантацию времен дяди Тома.

Павел был первый из государей изучаемой эпохи, который попытался определить эти отношения точным законом. По указу 5 апреля 1797 г. определена была нормальная мера крестьянского труда в пользу землевладельца; этой мерой назначены были три дня в неделю, больше чего помещик не мог требовать работы от крестьянина. Этим воспрещалось обезземеление крестьян. Но эта деятельность в уравнительном и устроительном направлении лишена была достаточной твердости и последовательности. Причиной тому было воспитание, полученное императором, его отношения к предшественнице – матери, а больше всего природа, с какой он появился на свет. Науки плохо давались ему, и книги дивили его своей безустанной размножаемостью. Под руководством Никиты Панина Павел получил не особенно выдержанное воспитание, а натянутые отношения к матери неблагоприятно подействовали на его характер. Павел был не только удален от правительственных дел, но и от собственных детей, принужден был заключиться в Гатчине, создавши здесь себе тесный мирок, в котором он и вращался до конца царствования матери.

Осмотр великим князем Павлом Петровичем работ на набережной Невы в 1775 г.

С гравюры Ле Би XVIII в.

Незримый, но постоянно чувствуемый обидный надзор, недоверие и даже пренебрежение со стороны матери, грубость со стороны временщиков – устранение от правительственных дел – все это развило в великом князе озлобленность, а нетерпеливое ожидание власти, мысль о престоле, не дававшая покоя великому князю, усиливали это озлобление.

Отношения, таким образом, сложившиеся и продолжавшиеся более десятка лет, гибельно подействовали на характер Павла, держали его слишком долго в том настроении, которое можно назвать нравственной лихорадкой. Благодаря этому настроению на престол принес он не столько обдуманных мыслей, сколько накипевших при крайней неразвитости, если не при полном притуплении политического сознания и гражданского чувства, и при безобразно исковерканном характере горьких чувств. Мысль, что власть досталась слишком поздно, когда уже не успеешь уничтожить всего зла, наделанного предшествующим царствованием, заставляла Павла торопиться во всем, недостаточно обдумывая предпринимаемые меры. Таким образом, благодаря отношениям, в каких готовился Павел к власти, его преобразовательные позывы получили оппозиционный отпечаток, реакционную подкладку борьбы с предшествующим либеральным царствованием. Самые лучшие по идее предприятия испорчены были положенной на них печатью личной вражды.

Всего явственнее такое направление деятельности выступает в истории самого важного закона, изданного в это царствование, – о престолонаследии. Этот закон был вызван более личными, чем политическими, побуждениями. В конце царствования Екатерины носились слухи о намерении императрицы лишить престола нелюбимого и признанного неспособным сына, заменив его старшим внуком. Эти слухи, имевшие некоторое основание, усилили тревогу, в какой жил великий князь. Французский посол Сегюр, уезжая из Петербурга в начале революции, в 1789 г., заехал в Гатчину проститься с великим князем. Павел разговорился с ним и, по обыкновению, начал жестко порицать образ действий матери; посланник возражал ему. Павел, прервавши его, продолжал: «Объясните мне, наконец, отчего это в других европейских монархиях государи спокойно вступают на престол один за другим, а у нас иначе?» Сегюр сказал, что причина этого – недостаток закона о престолонаследии, право царствующего государя назначать себе преемника по своей воле, что служит источником замыслов честолюбия, интриг и заговоров. «Это так, – отвечал великий князь, – но таков обычай страны, который переменить небезопасно». Сегюр сказал, что для перемены можно было бы воспользоваться каким-нибудь торжественным случаем, когда общество настроено к доверию, например коронацией. «Да, надобно об этом подумать!» – отвечал Павел. Следствием этой думы, вызванной личными отношениями, и был закон о престолонаследии, изданный 5 апреля 1797 г., в день коронации.

А. Бенуа. Парад при Павле I. 1907 г.

Благодаря несчастному отношению Павла к предшествующему царствованию, его преобразовательная деятельность лишена была последовательности и твердости. Начав борьбу с установившимися порядками, Павел начал преследовать лица; желая исправить неправильные отношения, он стал гнать идеи, на которых эти отношения были основаны. В короткое время деятельность Павла вся перешла в уничтожение того, что сделано было предшественницей; даже те полезные нововведения, которые были сделаны Екатериной, уничтожены были в царствование Павла. В этой борьбе с предшествующим царствованием и с революцией постепенно забылись первоначальные преобразовательные помыслы. Павел вступил на престол с мыслью придать более единства и энергии государственному порядку и установить на более справедливых основаниях сословные отношения. Между тем, из вражды к матери, он отменил губернские учреждения в присоединенных к России остзейских и польских провинциях, чем затруднил слияние завоеванных инородцев с коренным населением империи. Вступивши на престол с мыслью определить законом нормальные отношения землевладельцев к крестьянам и улучшить положение последних, Павел потом не только не ослабил крепостного права, но и много содействовал его расширению. Он так же, как и предшественники, щедро раздавал дворцовых и казенных крестьян в частное владение за услуги и выслуги; вступление его на престол стоило России 100 тыс. крестьян с миллионом десятин казенной земли, розданной приверженцам и любимцам в частное владение.

Внешняя политика России в XIX в. Царствование императора Павла было первым и неудачным приступом к решению задач, ставших на очередь с конца XVIII столетия. Преемник его гораздо обдуманнее и последовательнее проводил новые начала как во внешней, так и во внутренней политике.

Расширение территории. Явления внешней политики чрезвычайно последовательно развиваются из международного положения России, какое сложилось в продолжение XVIII столетия со времени Петра Великого. Явления эти так тесно связаны друг с другом, что я сделаю их обзор до последней турецкой войны, 1877–1878 гг., не различая царствований. В продолжение XVIII в. Россия почти завершает давнее свое стремление стать в естественные этнографические и географические границы. Это стремление было завершено в начале XIX в. приобретением всего восточного берега Балтийского моря, по присоединении Финляндии с Аландскими островами по договору со Швецией 1809 г., продвижением западной границы, по присоединении Царства Польского, по акту Венского конгресса, и границы юго-западной, по присоединении Бессарабии по Бухарестскому договору 1812 г.

Но как скоро государство стало в свои естественные границы, внешняя политика России раздвоилась: различные стремления преследует она на азиатском, восточном и на европейском юго-западе.

Различие этих задач объясняется главным образом неодинаковостью тех географических условий и той исторической среды, какие встретила Россия, достигнув своих естественных границ, на востоке и на юго-западе. Русские границы на востоке не отличались резкой определенностью или замкнутостью: во многих местах они были открыты; притом за этими границами не лежали плотные политические общества, которые бы своей плотностью сдержали дальнейшее распространение русской территории. Вот почему скоро Россия здесь должна была перешагнуть за естественные границы и углубиться в степи Азии. Этот шаг сделан был ею частью против ее собственной воли.

По Белградскому договору 1739 г. владения России на юго-востоке дошли до Кубани; на Тереке издавна существовали русские казацкие поселения. Таким образом, ставши на Кубани и на Тереке, Россия очутилась перед Кавказским хребтом. В конце XVIII столетия русское правительство совсем не думало переходить этот хребет, не имея ни средств, ни охоты. Но за Кавказом, среди магометанского населения, прозябало несколько христианских княжеств, [которые], почуяв близость русских, начали обращаться к ним за покровительством. Еще в 1783 г. грузинский царь Ираклий, теснимый Персией, отдался под покровительство России; Екатерина принуждена была послать за Кавказский хребет, в Тифлис, русский полк. Со смертью ее русские ушли из Грузии, куда вторглись персиане, все опустошая, но император Павел принужден был поддержать грузин и в 1799 г. признал царем Грузии преемника Ираклия Георгия XII. Этот Георгий, умирая, завещал Грузию русскому императору, и в 1801 г. волей-неволей пришлось принять завещание. Грузины усиленно хлопотали о том, чтобы русский император принял их под свою власть. Русские полки, воротившись в Тифлис, очутились в чрезвычайно затруднительном положении: сообщение с Россией возможно было только чрез Кавказский хребет, населенный дикими горными племенами. От Каспийского и Черного морей русские отряды были отрезаны туземными владениями, из которых одни магометанские ханства, на востоке, состояли под покровительством Персии, другие, маленькие княжества на западе, – под протекторатом Турции. Нужно было для безопасности пробиться и на восток и на запад. Западные княжества были все христианские, то были: Имеретия, Мингрелия и Гурия по течению Риона. Следуя примеру Грузии, и они, одно за другим, признали, подобно ей, верховную власть России – Имеретия (Кутаис) при Соломоне [в] 1802 г.; Мингрелия при Дадиане в 1804 г.; Гурия (Озургеты) в 1810 г. Эти присоединения привели Россию в столкновение с Персией, от которой пришлось отвоевывать многочисленные зависимые от нее ханства – Шемахинское, Нухинское, Бакинское, Эриван, Нахичеванское и другие. Это столкновение вызвало две войны с Персией, кончившиеся Гюлистанским договором 1813 г. и Туркманчайским 1828 г. Но как скоро русские стали на каспийском и черноморском берегах Закавказья, они должны были, естественно, обеспечить свой тыл завоеванием горских племен. С момента присвоения Грузии и начинается это продолжительное завоевание Кавказа, кончившееся на нашей памяти.[3] Кавказский хребет по составу населения делится на две половины – западную и восточную. Западная, обращенная к Черному морю, населена черкесами; восточная, обращенная к Каспийскому морю, – чеченцами и лезгинами. С 1801 г. и начинается борьба с теми и другими. Раньше был покорен Восточный Кавказ завоеванием Дагестана в 1859 г.; в следующие годы докончено было завоевание Западного Кавказа. Концом этой борьбы можно признать 1864 год, когда покорились последние независимые черкесские аулы.