полная версия

полная версияИсторические портреты

С тех пор, в продолжение нескольких десятилетий, ни одна смена на престоле не обходилась без замешательства, кроме разве одной: каждому воцарению предшествовала придворная смута, негласная интрига или открытый государственный удар. Вот почему время со смерти Петра I до воцарения Екатерины II можно назвать эпохой дворцовых переворотов. Дворцовые перевороты у нас в XVIII в. имели очень важное политическое значение, которое выходило далеко за пределы дворцовой сферы, затрагивало самые основы государственного порядка. Одна черта, яркой нитью проходящая через весь ряд этих переворотов, сообщала им такое значение. Когда отсутствует или бездействует закон, политический вопрос обыкновенно решается господствующей силой. В XVIII в. у нас такой решающей силой является гвардия, привилегированная часть созданной Петром регулярной армии. В царствование Анны к петровским гвардейским полкам, Преображенскому и Семеновскому, прибавились два новых, Измайловский и Конногвардейский. Ни одна почти смена на русском престоле в означенный промежуток времени не обошлась без участия гвардии; можно сказать, что гвардия делала правительства, чередовавшиеся у нас в эти 37 лет, и уже при Екатерине I заслужила у иностранных послов кличку «янычар». Сделаем краткий обзор этих переворотов.

Воцарение. Петр умер 28 января 1725 г., не назначив себе преемника. Однако люди, которым предстояло распорядиться брошенной короной, не остались без указания, как поступить. Как ни туманно изложен устав 5 февраля, он заключал в себе и свое толкование, сопоставляя распоряжение Петра о престолонаследии с его же указом о единонаследии, как основанным на одинаковых соображениях и началах. А в этом указе установлен порядок наследования не только по завещанию, но и по закону, именно: при отсутствии сыновей наследует старшая из дочерей. Но старшая дочь Петра Анна, при обручении с герцогом Голштинским в 1724 г., в брачном договоре, под присягой отказалась вместе с женихом от русского престола за себя и за свое потомство. Законное наследство переходило ко второй дочери Петра – Елизавете. Ни на каком основании в очередь наследования не могла стать вдова императора: по указу 1714 г., как и по исконному русскому праву наследования, вдова-мать при детях обеспечивается и может опекать несовершеннолетних наследников, но не наследует. Однако, в исполнение закона, последовало то, что всего более ему противоречило.

Дело в том, что остатки родовитой знати, князья Голицыны, Долгорукие, верные старому обычаю престолонаследия, признавали законным наследником великого князя Петра, единственного уцелевшего мужчину в царском доме. Но знать чиновная, выведенная Петром I, – Меншиков, Толстой и много других были решительно против этого наследника, воцарение которого им, врагам его отца, царевича Алексея, как и самой Екатерине, грозило великими бедами. Для них дело было не в праве и законности, а в том, чья возьмет: проиграй они – им ссылка или из-под кнута каторга, а Екатерине с дочерьми – монастырь. Из страха ли перед внуком другой бабушки или по проснувшемуся властолюбию, Екатерина хотела сама царствовать, а не опекать и видела соперниц в своих дочерях. Она торопила все более изнемогавшего царя с замужеством обеих царевен, чтобы вовремя удалить соперниц со сцены. Отец хотел устроить им, как дочерям могущественного европейского потентата и притом редким красавицам и умницам, по депешам иноземных послов, возможно блестящие династические партии. Прочил их за самых видных принцев крови, за Французского, Испанского, Прусского, рассылая их портреты и в Версаль, и в Мадрид. Этот аукцион царственных невест запутывал и затруднял Петру решение и без того тяжкого вопроса о престолонаследии. Когда близость его смерти стала очевидна, Меншиков и Толстой пустили в ход все пружины агитации за себя и за Екатерину. Всего важнее было приобрести войско, особенно гвардию, что было нетрудно: гвардия была вполне предана своему творцу и любила его походную жену-солдатку. Впрочем, обещаны были денежные награды, облегчены служебные тяготы, уплачено недоданное жалованье, приняты меры предосторожности. Простившись с безмолвным уже царем, гвардейские офицеры отведены были Меншиковым к царице и с рыданиями поклялись ей скорее умереть у ее ног, чем допустить на престол кого-либо другого. Все было обработано расторопно и толково, в то время как противная сторона сидела сложа руки.

Ночью на 28 января 1725 г., когда Петр лежал в предсмертной агонии, сенаторы и другие сановники собрались во дворце для совещания о преемнике. Спорили долго, искали воли умиравшего императора всюду, только не там, где можно было ее найти, не в законе 5 февраля, призвали кабинет-секретаря Макарова, спрашивали у него, нет ли чего на этот счет, и получили отрицательный ответ. Сторонники великого князя предлагали противникам сделку – возвести его на престол с тем, чтобы до его совершеннолетия правила Екатерина с Сенатом; но изворотливый Толстой с большой диалектикой возражал на это. При этих прениях в углу залы совещания каким-то образом очутились офицеры гвардии, неизвестно кем и зачем сюда призванные. Подобно хору античной драмы, не принимая прямого участия в развертывавшейся на сцене игре, а только как бы размышляя вслух, они до неприличия откровенно выражали свои суждения о ходе совещания, заявляя, что разобьют головы старым боярам, если они пойдут против их матери Екатерины.

Жан-Марк Натье. Портрет императрицы Екатерины I

Вдруг раздался с площади барабанный бой: оказалось, что перед дворцом выстроены были под ружьем оба гвардейских полка, тоже неизвестно, кем и зачем сюда вызванные из казарм. Князь Репнин, президент Военной коллегии, сердито спросил: «Кто смел, без моего ведома, привести сюда полки? Разве я не фельдмаршал?» Бутурлин, командир Семеновского полка, отвечал Репнину, что полки призвал он, Бутурлин, по воле императрицы, которой все подданные обязаны повиноваться, «не исключая и тебя», добавил он внушительно. При гвардейском содействии искомая воля императора единодушно, без пререканий была найдена в короновании Екатерины, совершившемся в 1724 г.; этим-де актом она назначена наследницей престола в силу закона 5 февраля; ее Сенат и провозгласил самодержавной императрицей. Отменив закон его толкованием, Сенат в манифесте от себя, а также от Синода и генералитета, вовсе и не участвовавших в сенатском совещании, объявлял о воцарении Екатерины не как о своем избирательном акте, а только как об истолкованной Сенатом воле покойного государя. Он удостоил свою супругу короною и помазанием; того для объявляется во всенародное известие, дабы все о том ведали и ей, самодержице Всероссийской, верно служили. О Земском соборе, в котором прежде видели основной источник права, когда государство оставалось без государя, теперь не было и помина: недавнее прошлое успело стать давно забытой стариной, хотя еще сам Петр был избран на престол чем-то вроде Земского собора. При Петре не принято было говорить о Земском соборе, и только чудак Посошков сделал Петру запоздалое напоминание о созыве всех чинов для составления нового Уложения. Во все короткое царствование Екатерины правительство заботливо ласкало гвардию.

В официальной газете не раз появлялись правительственные сообщения о том, как правительство печется о гвардии. Императрица на смотрах в своей палатке из собственных рук угощала вином гвардейских офицеров. Под таким прикрытием Екатерина процарствовала с лишком два года благополучно и даже весело. Она мало занималась делами, которые плохо понимала, вела беспорядочную жизнь, привыкнув, несмотря на свою болезненность и излишнюю полноту, засиживаться до пяти часов утра на пирушках среди близких людей, распустила управление, в котором, по словам одного посла, все думают лишь о том, как бы украсть, и в последний год жизни истратила на свои прихоти до 6 1/2 миллиона рублей на наши деньги. Между тем недовольные за кулисами на тайных сборищах пили здоровье обойденного великого князя, а тайная полиция каждый день вешала неосторожных болтунов. Такие слухи шли к европейским дворам из Петербурга.

Петр I и Екатерина I, катающиеся на шняве по Неве. С гравюры Зубова

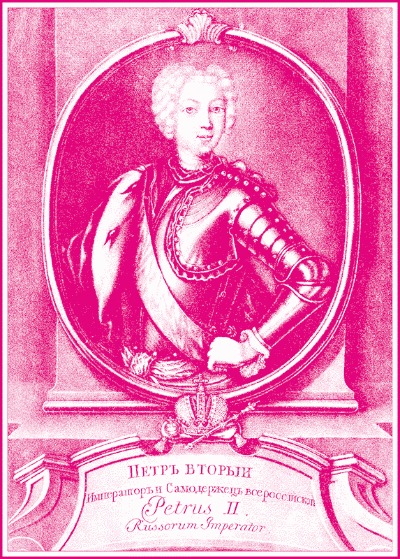

Петр II

Император Петр II

Воцарение Петра II было подготовлено новой придворной интригой не без участия гвардии. Екатерина с Меншиковым и другими своими приверженцами, конечно, желала оставить престол после себя одной из своих дочерей; но, по общему мнению, единственным законным наследником Петра Великого являлся его внук великий князь Петр. Грозил раздор между сторонниками племянника и теток, между двумя семьями Петра I от обеих его жен – вечный источник смут в государстве, где царский двор представлял подобие крепостной барской усадьбы. Хитроумный Остерман предложил способ помирить ощетинившиеся друг на друга стороны – женить 12-летнего племянника на 17-летней тетке Елизавете, а для оправдания брака в столь близком родстве не побрезговал такими библейскими соображениями о первоначальном размножении рода человеческого, что даже Екатерина I стыдливо прикрыла рукой этот проект. Иностранные дипломаты при русском дворе придумали мировую поумнее: Меншиков изменяет своей партии, становится за внука и уговаривает императрицу назначить великого князя наследником с условием жениться на дочери Меншикова – девице, года на два моложе тетки Елизаветы.

В 1727 г., когда Екатерина незадолго до своей смерти опасно занемогла, для решения вопроса о ее преемнике во дворце собрались члены высших правительственных учреждений: Верховного тайного совета, возникшего при Екатерине, Сената, Синода, и президенты коллегий, но приглашены были на совещание и майоры гвардии, как будто гвардейские офицеры составляли особенную государственную корпорацию, без участия которой нельзя было решить такого важного вопроса. Это верховное совещание решительно предпочло внука обеим дочерям Петра. С трудом согласилась Екатерина назначить этого внука своим преемником. Рассказывали, что всего за несколько дней до смерти она решительно объявила Меншикову о своем желании передать престол дочери своей, Елизавете, и скрепя сердце уступила противной стороне, только когда ей поставили на вид, что иначе не ручаются за возможность для нее доцарствовать спокойно.

Перед самой смертью спешно составлено было завещание, подписанное Елизаветой вместо больной матери. Этот «тестамент» должен был примирить враждебные стороны, приверженцев обоих семейств Петра I. К престолонаследию призывались поочередно четыре лица: великий князь-внук, цесаревны Анна и Елизавета и великая княжна Наталья (сестра Петра II), каждое лицо со своим потомством, со своими «десцендентами»; каждое следующее лицо наследует предшественнику в случае его беспотомственной смерти. В истории престолонаследия это завещание – ничего не значащий акт. После Петра II, который и без него считался законным наследником, престол замещался в таком порядке, какого не сумел бы предвидеть самый дальновидный тестамент. Но это завещание имеет свое место в истории русского законодательства о престолонаследии, вносит в него если не новую норму, то новую тенденцию. Пользуясь законом Петра I, оно имело целью восполнить пустоту, образованную этим самым законом, делало первую попытку установить постоянный законный порядок престолонаследия, создать настоящий основной закон государства: само завещание определяет себя как основной закон, имеющий навсегда остаться в силе, никогда не подлежащий отмене.

Потому тестамент, прочитанный в торжественном собрании царской фамилии и высших государственных учреждений 7 мая 1727 г., на другой день по смерти Екатерины I, можно признать предшественником закона 5 апреля 1797 г. о преемстве престола. Для истории русской законодательной мысли не будет лишним заметить, что тестамент Екатерины I был составлен находившимся тогда в Петербурге министром герцога Голштинского Бассевичем.

Верховный тайный совет. Домашние политические воспоминания и заграничные наблюдения будили в правящих кругах если не мысль об общественной свободе, то хоть помыслы о личной безопасности. Воцарение Екатерины казалось благоприятным моментом для того, чтобы оградить себя от произвола, упрочить свое положение в управлении надежными учреждениями. Провозглашенная Сенатом не совсем законно, под давлением гвардии, Екатерина искала опоры в людях, близких к престолу в минуту смерти Петра. Здесь пуще всего боялись усиления меншиковского нахальства, и с первых же дней нового царствования пошли толки о частых сборищах сановной знати, князей Голицыных, Долгоруких, Репниных, Трубецких, графов Апраксиных; цель этих сходок – будто бы добиться большого влияния в правлении, чтобы царица ничего не решала без Сената.

Сам Сенат, почувствовав себя правительством, спешил запастись надежной опорой и, тотчас по смерти Петра, пытался присвоить себе командование гвардией. Наблюдательный французский посол Кампредон, уже в январе 1726 г., доносил своему двору, что большая часть вельмож в России стремится умерить деспотическую власть императрицы. И, не дожидаясь, пока вырастет и воцарится великий князь Петр, внук преобразователя, люди, рассчитывающие получить впоследствии влиятельное участие в правлении, постараются устроить его по образцу английского. Но и сторонники Екатерины думали о мерах самообороны: уже в мае 1725 г. пошел слух о намерении учредить при кабинете царицы из интимных неродовитых друзей ее с Меншиковым во главе тесный совет, который, стоя выше Сената, будет решать самые важные дела. Кабинетский совет и явился, только не с тем составом и характером. При жизни Петра не был докопан Ладожский канал. В конце 1725 г. Миних, его копавший, потребовал у Сената 15 тысяч солдат для довершения дела. В Сенате поднялись горячие прения. Меншиков высказался против требования Миниха, находя такую работу вредной и не подходящей для солдат. Другие настаивали на посылке как самом дешевом способе кончить полезную работу, завещанную Петром Великим. Когда сенаторы-оппоненты вдоволь наговорились, Меншиков встал и прекратил спор неожиданным заявлением, что как бы ни решил Сенат, но по воле императрицы в нынешнем году ни один солдат не будет послан на канал. Сенаторы обиделись и зароптали, негодуя, зачем князь заставил их без толку спорить так долго, вместо того чтобы в самом начале дела этим заявлением предупредить прения, и почему один он пользуется привилегией знать волю императрицы. Некоторые грозили, что перестанут ездить в Сенат. По столице пошел слух, что недовольные вельможи думают возвести на престол великого князя Петра, ограничив его власть. Толстой уладил ссору сделкой с недовольными, следствием которой явился Верховный тайный совет, учрежденный указом 8 февраля 1726 г. Этим учреждением хотели успокоить оскорбленное чувство старой знати, устраняемой от верховного управления неродовитыми выскочками.

А. Шарлеман. Император Петр II в Петербурге

Верховный тайный совет составился из шести членов; пятеро из них с иноземцем Остерманом принадлежали к новой знати (Меншиков, Толстой, Головкин, Апраксин), но шестым был принят самый видный представитель родовитого боярства – князь Д. М. Голицын. По указу 8 февраля Верховный тайный совет – не совсем новое учреждение: он составился из действительных тайных советников, которые, как «первые министры», по должности своей и без того имели частые тайные советы о важнейших государственных делах, состоя сенаторами, а трое, Меншиков, Апраксин и Головкин, еще и президентами главных коллегий: Военной, Морской и Иностранной. Устраняя неудобства такого «многодельства», указ превращал их частые совещания в постоянное присутственное место с освобождением от сенаторских обязанностей.

Члены Совета подали императрице «мнение» в нескольких пунктах, которое было утверждено как регламент нового учреждения. Сенат и коллегии ставились под надзор Совета, но оставались при старых своих уставах; только дела особо важные, в них не предусмотренные или подлежащие высочайшему решению, т. е. требующие новых законов, они должны были со своим мнением передавать в Совет. Значит, Сенат сохранял распорядительную власть в пределах действующего закона, лишаясь власти законодательной. Совет действует под председательством самой императрицы и нераздельно с верховной властью, есть не «особливая коллегия», а как бы расширение единоличной верховной власти в коллегиальную форму. Далее, регламент постановлял никаким указам прежде не выходить, пока они в Тайном совете «совершенно не состоятся», не будут запротоколированы и императрице «для апробации» прочтены.

В этих двух пунктах – основная мысль нового учреждения; все остальное – только технические подробности, ее развивающие. В этих пунктах: 1) верховная власть отказывалась от единоличного действия в порядке законодательства, и этим устранялись происки, подходы к ней тайными путями, временщичество, фаворитизм в управлении; 2) проводилось ясное различие между законом и простым распоряжением по текущим делам, между актами, сменение которых лишало управление характера закономерности. Теперь никакое важное дело не могло быть доложено императрице помимо Верховного тайного совета, никакой закон не мог быть обнародован без предварительного обсуждения и решения в Верховном тайном совете.

Иноземным послам при русском дворе этот Совет казался первым шагом к перемене формы правления. Но изменялась не форма, а сущность правления, характер верховной власти: сохраняя свои титулы, она из личной воли превращалась в государственное учреждение. Впрочем, в некоторых актах исчезает и титул самодержицы. Кто-то, однако, испугался, догадавшись, к чему идет дело, и указ следующего, 1727-го, года, как будто разъясняя основную мысль учреждения, затемняет ее оговорками, второстепенными подробностями, даже прямыми противоречиями. Так, повелевая всякое дело законодательного характера наперед вносить в Совет для обсуждения и обещания ни от кого не принимать по таким делам «партикулярных доношений», указ вскользь оговаривался: «Разве от нас кому партикулярно и особливо что учинить повелено будет».

Эта оговорка разрушала самое учреждение. Но почин был сделан; значение Верховного тайного совета как будто росло. Завещание Екатерины I вводило его в состав регентства при ее малолетнем преемнике и усвояло ему полную власть самодержавного государя. Однако со всей этой властью Совет оказался совершенно бессилен перед капризами дурного мальчика-императора и перед произволом его любимцев. Сказавшаяся при Екатерине I потребность урегулировать верховную власть должна была теперь усилиться в порядочных людях из родовой знати, так много ждавших от Петра II и так обидно обманувшихся.

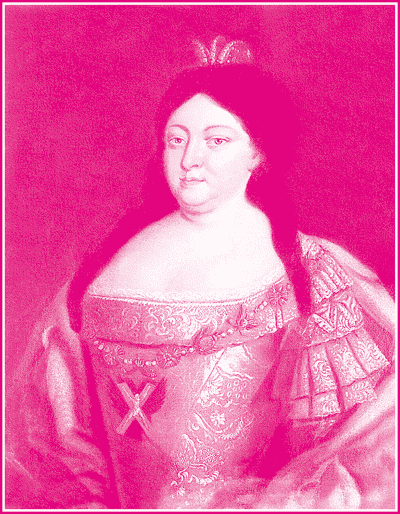

Анна Иоанновна

Императрица Анна Иоанновна в коронационном платье

Императрица Анна и ее двор. Движение 1730 г. ровно ничего не дало для народной свободы. Может быть, оно дало толчок политической мысли дворянства. Правда, политическое возбуждение в этом сословии не погасло и после неудачи верховников; но оно под действием царствования Анны значительно преломилось, получило совсем другое направление. Это царствование – одна из мрачных страниц нашей истории, и наиболее темное пятно на ней – сама императрица. Рослая и тучная, с лицом более мужским, чем женским, черствая по природе и еще более очерствевшая при раннем вдовстве среди дипломатических козней и придворных приключений в Курляндии, где ею помыкали, как русско-прусско-польской игрушкой, она, имея уже 37 лет, привезла в Москву злой и малообразованный ум с ожесточенной жаждой запоздалых удовольствий и грубых развлечений.

Выбравшись случайно из бедной митавской трущобы на широкий простор безотчетной русской власти, она отдалась празднествам и увеселениям, поражавшим иноземных наблюдателей мотовской роскошью и безвкусием. В ежедневном обиходе она не могла обойтись без шутих-трещоток, которых разыскивала чуть не по всем углам империи: они своей неумолкаемой болтовней угомоняли в ней едкое чувство одиночества, отчуждения от своего отечества, где она должна всего опасаться. Большим удовольствием для нее было унизить человека, полюбоваться его унижением, потешиться над его промахом, хотя она и сама однажды повелела составить Св[ященный] Синод в числе 11 членов из двух равных половин – великороссийской и малороссийской.

Не доверяя русским, Анна поставила на страже своей безопасности кучу иноземцев, навезенных из Митавы и из разных немецких углов. Немцы посыпались в Россию, точно сор из дырявого мешка, облепили двор, обсели престол, забирались на все доходные места в управлении. Этот сбродный налет состоял из «клеотур» двух сильных патронов: «канальи курляндца», умевшего только разыскивать породистых собак, как отзывались о Бироне, и другого канальи, лифляндца, подмастерья и даже конкурента Бирону в фаворе, графа Левенвольда, обер-шталмейстера, человека лживого, страстного игрока и взяточника. При разгульном дворе, то и дело увеселяемом блестящими празднествами, какие мастерил другой Левенвольд, обер-гофмаршал, перещеголявший злокачественностью и своего брата, вся эта стая кормилась досыта и веселилась до упаду на доимочные деньги, выколачиваемые из народа. Недаром двор при Анне обходился в пять-шесть раз дороже, чем при Петре I, хотя государственные доходы не возрастали, а скорее убавлялись. «При неслыханной роскоши двора, в казне, – писали послы, – нет ни гроша, а потому никому ничего не платят».

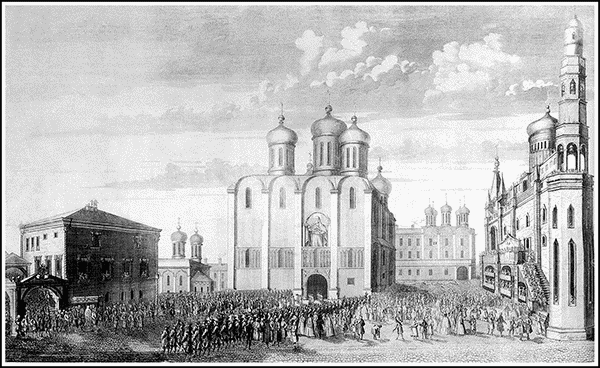

Церемониальная процессия на Соборной площади в день коронации Анны Иоанновны

Между тем управление велось без всякого достоинства. Верховный тайный совет был упразднен, но и Сенат с расширенным составом не удержал прежнего первенствующего значения. Над ним стал в 1731 г. трехчленный Кабинет министров, творение Остермана, который и сел в нем полновластным и негласным вдохновителем своих ничтожных товарищей: князя Черкасского и канцлера Головкина. Кабинет – не то личная контора императрицы, не то пародия Верховного тайного совета: он обсуждал важнейшие дела законодательства, а также выписывал зайцев для двора и просматривал счета за кружева для государыни. Как непосредственный и безответственный орган верховной воли, лишенный всякого юридического облика, Кабинет путал компетенцию и делопроизводство правительственных учреждений, отражая в себе закулисный ум своего творца и характер темного царствования. Высочайшие манифесты превратились в афиши непристойного самовосхваления и в травлю русской знати перед народом.

Казнями и крепостями изводили самых видных русских вельмож – Голицыных и целое гнездо Долгоруких. Тайная розыскная канцелярия, возродившаяся из закрытого при Петре II Преображенского приказа, работала без устали, доносами и пытками поддерживая должное уважение к предержащей власти и охраняя ее безопасность. Шпионство стало наиболее поощряемым государственным служением. Все казавшиеся опасными или неудобными подвергались изъятию из общества, не исключая и архиереев; одного священника даже посадили на кол. Ссылали массами, и ссылка получила утонченно-жестокую разработку. Всех сосланных при Анне в Сибирь считалось свыше 20 тысяч человек; из них более 5 тысяч было таких, о которых нельзя было сыскать никакого следа, куда они сосланы. Зачастую ссылали без всякой записи в надлежащем месте и с переменою имен ссыльных, не сообщая о том даже Тайной канцелярии: человек пропадал без вести.

Между тем народное, а с ним и государственное хозяйство расстраивалось. Торговля упала: обширные поля оставались необработанными по пяти и по шести лет; жители пограничных областей от невыносимого порядка военной службы бежали за границу, так что многие провинции «точно войною или мором опустошены», – как писали иноземные наблюдатели. Источники казенного дохода были крайне истощены, платежные силы народа изнемогли: в 1732 г. по смете ожидалось дохода от таможенных и других косвенных налогов до 2/2 миллиона рублей, а собрано было всего лишь 187 тысяч. На многомиллионные недоимки и разбежались глаза у Бирона.

Под стать невзгодам, какими тогда посетила Россию природа, неурожаям, голоду, повальным болезням, пожарам, устроена была доимочная облава на народ. Снаряжались вымогательные экспедиции; неисправных областных правителей ковали в цепи, помещиков и старост в тюрьмах морили голодом до смерти, крестьян били на правеже и продавали у них все, что попадалось под руку. Повторялись татарские нашествия, только из отечественной столицы. Стон и вопль пошел по стране. В разных классах народа толковали: «Бирон и Миних великую силу забрали, и все от них пропали, овладели всем у нас иноземцы; тирански собирая с бедных подданных слезные и кровавые подати, употребляют их на объедение и пьянство; русских крестьян считали хуже собак; пропащее наше государство! Хлеб не родится, потому что женский пол царством владеет; какое ныне житье за бабой?»