полная версия

полная версияПолная версия

К познанию России

На берегу Индийского океана в Африке, между восточноафриканскими владениями Англии и Португалии, лежат восточноафриканские владения Германии: D = 995 тыс. кв. км, А = 7100 тыс. К ним приближаются – по размерам, но не по числу жителей – югозападноафриканские владения, лежащие на берегу Атлантического океана, на севере от мыса Доброй Надежды и на юг от португальской Анголы: D = 835 тыс. кв. км, А = 200 тыс. Немного севернее экватора немцам принадлежат в Африке еще Камерун: D = 496 тыс. кв. км, А = 3500 тыс. и земля Того: D = 87 тыс. кв. км, А = 1500 тыс. Для всех четырех африканских колоний Германии D = 2413 тыс. кв. км и А = 12,3 млн, т. е. эти владения раза в три менее английских и раза в четыре менее французских.

В Океании Германия заняла часть Новой Гвинеи (D = 240 тыс. кв. км, А = 300 тыс.), Каролинские, Маршалловы, Самоа и другие острова, общая сумма которых дает D = 245 тыс. кв. км и А = 390 тыс., что представляет величины большие, чем для французских владений в Океании.

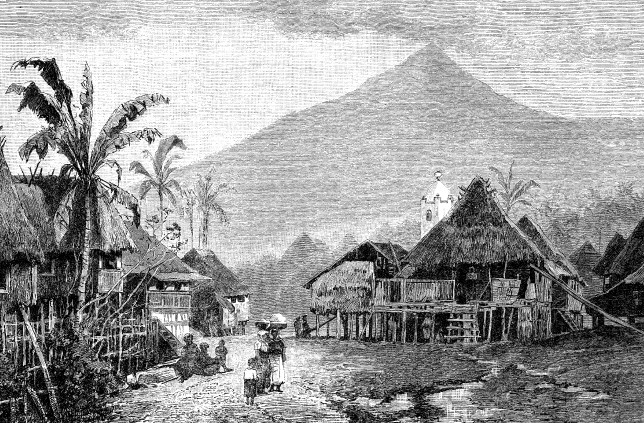

Деревня на сваях в Новой Гвинее. Гравюра. Ок. 1900 г.

В Азии, кроме маленькой области Киао-Чау (D = 501 кв. км., А = 33 тыс.), у Германии нет иных колоний, так что сумма всех внеевропейских владений Германии (D около 2,7 млн кв. км, и А около 13 млн) сравнительно мала не только по отношению к Англии, но и по отношению к Франции. Однако у внеевропейских колоний Германии есть то важное преимущество, сравнительно с Англией и Францией, что у этих последних число жителей туземных рас столь велико, что сильно превосходит число жителей метрополии, тогда как в самой Германии около 61 млн жителей, а во всех колониях не более 13 млн, а когда-нибудь эти соотношения выразятся в исторических событиях.

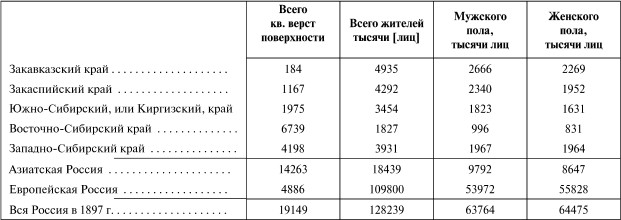

Начав обзор народонаселения крупнейших государств с запада, идя на восток, после Германии следует Россия. Но так как она, естественно, знакома моим русским читателям, и о ее народонаселении высказано недавно мною все важнейшее в книге «К познанию России» (1906), то я остановлюсь здесь лишь на основных цифрах, различив, однако, данные Европейской России от Азиатской, так как это необходимо для отдельных счетов Европы и Азии. На основании данных переписи 1897 г. (27 января), сведенных в вышеупомянутой моей книге, имеем для Азиатской России следующие численные данные:

Так как квадратная верста = 1,13806 кв. км, то поверхность Азиатской России, Европейской и всей России = 16 236 кв. км, 5560 кв. км и 21 796 кв. км.

Для расчета числа жителей (А) к январю 1907 г. необходимо знать годовой прирост в процентах, но [так как] прежние переписи (например, 1815 и 1858 гг.) нельзя считать точными и полными26, а перепись 1897 г. должна служить исходною, то остается опереться на сведения о количестве рождений и смертей. Сведения эти для 50 губерний Европейской России собираются, и публикация их дает для 1897 и 1900 гг. на 1000 жителей перевес рождений над смертями, равный или близкий к 18 в год, что дает повод принимать годовой прирост равным 1,8 %. Но, во-первых, прирост вообще изменчив, во-вторых, судя даже по тому, что приведено выше в виде примера, должно полагать, что перевес рождений над смертями обыкновенно немного выше действительного прироста (отчасти вследствие эмиграции) и, в-третьих, приведенное число (1,8 %) относится не ко всей России, хотя и к значительной ее части (примерно к 67 % всех жителей), а потому осторожнее будет принять за годовой прирост, как во всей России, так и в ее крупных частях лишь 1,5 %. Если принять этот процент годового прироста, то к 27 января 1907 г. число жителей всей России должно быть27 около 148,8 млн, а к 1 января 1907 г. А = 148,5 млн. Что касается до распределения этого числа между Европейскою и Азиатскою Россией, то при расчете его должно принять во внимание не только распределение 1897 г. (приведено выше), но и то, что Азиатская Россия привлекает из Европейской России ежегодно по крайней мере 100 тыс. переселенцев, а потому для Азиатской России, по-видимому. должно принять по крайней мере A = 22 млн (18,44×1,16 + 0,1×10 = 22,4), а тогда для Европейской России получается А = 126,5 млн.

Что касается до отношения в численности лиц разных полов, то Россия представляет в этом отношении очень поучительный пример, показывая (как и данные Англии по сравнению с Индией), что в Европе преобладают по численности лица женского пола, а в Азии мужского. Действительно, в Европейской России мужчин (в 1897 г.) 53,97 млн, а женщин 55,83 млн, т. е. С здесь = +1,86 млн = +1,47 %. следовательно к 1907 г. С = +2,17 млн = 1,47 %. Для Азиатской России в 1897 г. число мужчин = 9,79 млн, а женщин = 8,65 млн, следовательно, перевес мужского населения очень велик и С = –1,14 млн = –5,2 %, а потому к 1907 г. для Азиатской России С = –1,32 млн. Для всей России к 1907 г. С – положительное, близкое к +0,8.

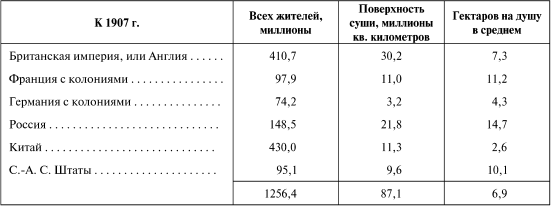

Эти данные (D, А, В и С) внесены в табл. 1, которая показывает по сравнению с целыми государственными владениями Англии и Франции, что Россия как по величине поверхности, так и по числу жителей занимает средину между двумя упомянутыми государствами, Германия же в обоих отношениях слабее каждого из них. Хотя в России на жителя (14,7 га) земли приходится в среднем гораздо более, чем в английских владениях (7,1 га) и даже французских (11,2 га), но не должно забывать, что в России около трети земли, находясь около Ледовитого океана, бесполезно в отношении к земледелию, составляющему преобладающий промысел России, а в тропических странах, где имеются колонии – а потому и запасы на будущее – не только у Англии и Франции, но и у Германии, у России нет никаких следов или даже попыток занятой земли. Зато у России есть такая сплошная непрерывность занятой ею суши, какой нет ни у одной из трех западноевропейских мировых держав.

Только один Китай разделяет с Россией такое преимущество сплоченности своих земель. В военном отношении эта сплоченность всех владений имеет ныне значение малое, но в смысле объединения частей и ассимиляции – очень большое, как видно уже из того, что настоящих русских или китайцев несравненно более по абсолютному числу, чем немцев, французов или англичан, а это когда-нибудь скажется очень сильно.

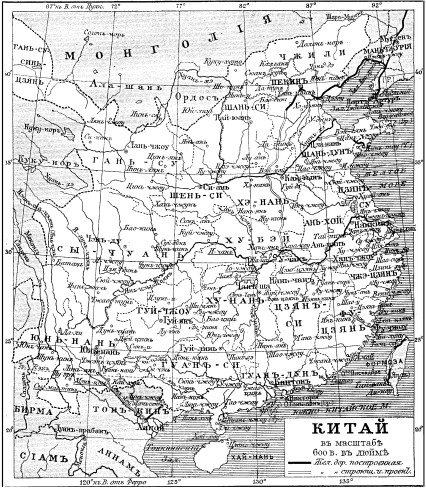

Переходя к Китаю, как одной из величайших мировых держав, считаю необходимым прежде всего высказать мое личное мнение об этой стране […].

Карта Китая в XIX в.

Страна эта поражает не только громадностью […], не только тем, что сумела уцелеть тысячелетиями, когда рушились громады Вавилона, Греции, Рима и Турции, не только тем, что издревле слушала, почитала и следовала за своими мудрецами, но и тем, что всегда стремилась к широчайшему распространению признанной образованности, миролюбия, благодушнейшей семейственности, упорного трудолюбия, веротерпимости и истинного демократизма, исключающего всякую мысль об аристократизме, который едва ли не был причиной гибели многих древних держав. Цивилизация Китая, конечно, своеобразна, но все же древнейшая из всех существующих и сумевших сохраниться. Это она дала возможность достичь и сохранить (это всего важнее) в Китае такой тесноты мирной жизни, какой ни одна страна в столь большом масштабе не представляет. Так, в провинции Фокиен (на берегу океана, против Формозы) живет 23 млн народа на поверхности 119 тыс. кв. км, т. е. на жителя приходится меньше полугектара земли, т. е. как в самой Англии, да и то только при развитии переделывающих видов промышленности и сбыта товаров на весь мир, тогда как Фокиен почти довлеет сам себе, что должно быть уделом многих частей света в будущем. В китайской провинции Шантунг (тоже около океана, севернее, на юг [от] Печилийского залива) еще теснее, а именно 38 млн народу (почти как во всей Франции) живет на 145 тыс. кв. км, т. е. на душу приходится всей земли вдвое менее, чем в самой Англии. Такая теснота недостижима без организованной гражданственности и без пользования плодами древнего и твердого просвещения, направленного, очевидно, не в одну материальную, но и в духовную сторону, без которой мирная, братская теснота жизни невозможна. Плодотворное, хотя и своеобразное, просвещение было и есть у китайцев, если они давно изобрели и применили на деле то книгопечатание, открытию которого европейцы приписывают часть благ «новых веков». Оно было, если китайцы могли изобрести порох, фарфор и кучу тому подобных вещей, затем открытых в Европе, если они – путем внимательного наблюдения и настойчивого труда – добрались, например, до шелководства или до искусства удобрять землю всякими отбросами. Не порода, а только трудолюбие и знание почитаются в Китае по давнему обычаю, и если маньчжурское происхождение долгое время требовалось для занятия некоторых влиятельных должностей, то лишь потому, что в Китае царствует маньчжурская династия, благоволящая своим провинциальным единоплеменникам – маньчжурам, по существу мало отличающимся от коренных китайцев, которые в каждом крае большой империи сохраняют свои особенности, приняв основные черты китайской образованности. Правда, что Китай именно от Маньчжурии и Монголии когда-то отгородился своею знаменитою и теперь еще уцелевшею китайскою стеною, но те времена, когда такая стена могла что-либо сдерживать, давно миновали: китайское просвещение прошло чрез нее в Маньчжурию, а монголы и маньчжуры нашли дорогу и способы не только проникать внутрь ограды, но и занимать в ней заглавные места. Тут и секрет, или драма китайской истории, как я ее понимаю. Многие не знают или забывают причину того, почему столь просвещенный и пытливый […] народ, каковы китайцы, по природе и по своей старой истории, стал в новые века образцом застоя и косности, а потому я позволяю себе в самых общих чертах передать сущность того, что объясняет это и внушено мне некоторым знакомством с историею Китая сравнительно – с тысячелетиями всей китайской истории – нового времени.28

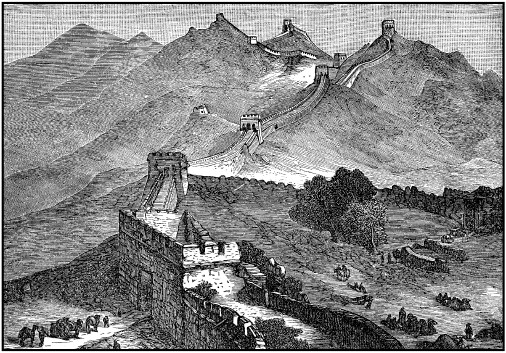

Великая китайская стена. Гравюра XIX в.

Китай, подобно всем большим современным державам, например Великобритании, Франции и Германии, при единстве языка, обычаев и т. п., в свое время часто раздроблялся на многие отдельные княжества, вроде того, как Россия в эпоху удельных князей. У них между собою бывали споры, доводившие до вооруженного раздора, но, говоря вообще, воинственности не было ни по обычаю, ни но убеждениям.

Богдыханы то стремились к объединению уделов, то сами становились простыми удельными князьями, и это длилось примерно лет с тысячу. Поэтому монголы, умножившиеся до больших избытков и полные воинственного пыла, вообще свойственного кочевникам-кавалеристам (им надо много земли на душу, много больше, чем пастухам), задумали и выполнили свои знаменитые набеги на многие страны. Как пошли они на мирную Россию, так, почти единовременно, другие их орды двинулись на Китай, не удержанные ни китайской стеной, ни русскими морозами. Набег там и тут увенчался успехом, да и сопротивление было слабое. Только результаты получились очень различные. У нас монголы, или, проще, татары, подходили к Киеву и другим городам, облагали данью, вводили кое-какое общее себе подчинение, но во внутренние отношения страны, чуждой им во всех отношениях, вмешиваться не стали, а откочевали за Волгу, там и дань получали, туда князей вызывали. Чтобы легче понять то, что произошло в Китае после монгольского покорения, представим, что татарский покоритель России принял бы христианство, объединил бы всю разрозненную тогда Россию и стал закреплять в ней не свои монгольские, а русские лучшие по времени обычаи и приемы, важнейшие должности дал бы крещеным и лучшим во всех отношениях своим татарам, но покровительствовал бы и русским, особенно тогда сильному священству, а для того, чтобы лучше закрепить за собою все влияние высших и сильнейших классов, повелел бы давать какие бы то ни было места и поместья только тем, кто в древних обычаях и писаниях, начиная хоть с «Домостроя», выдержал испытание. Вышел бы и в России из такого приема, конечно, только новый, косный, староверческий Китай, были бы кое-какие против монгольского владычества бунты (в Китае-то их и посейчас довольно, даже против нынешней маньчжурской династии), но их бы подавляли легко, заручившись содействием влиятельнейших классов. И не было бы у нас не то что Петра Алексеевича, но даже и Иоанна III, и были бы мы Китаем, могло статься, и по сих пор. Это самое и произошло в Китае. Разность отношений монголов к Китаю и России тоже легко понятна. Ничего особого, кроме редкого населения, степей, лесов и зим, у нас монголы не нашли, потому что и не было много иного, чем в Монголии, а там, в Китае, и климат, и густое население, и все внешнее богатство оказалось много выше монгольских, а все учение – мягким, человечным, самостоятельным и вообще привлекательным, религия не в формах, а в смягченных взаимных людских отношениях, которые осмеяны Европой в виде «китайских церемоний», но в которых кроется секрет мирных и уважительных взаимоотношений. Сообразив дело, монгольский хан Хубилай, родоначальник Юаньской династии в XIII в. (т. е. когда Батый покорил Русь), стал китайским богдыханом и, преклонившись пред китайской мудростью, забрал весь народ и вполне, окончательно объединил его под своею державою. Тогда-то и стал Китай громадным, уничтожив уделы, забрав себе центрально-азиатские степи с Туркестаном, Тибетом и Монголией, что польстило китайскому самосознанию и возбудило в нем новые передовые порывы. Для того, чтобы они улеглись и чтобы вообще опасные новшества мудрецов не смущали достигнутого успокоения, богдыхан Дженцзун около 1315 г. повелел все виды общественных должностей давать только лицам, выдержавшим государственные экзамены, состоящие исключительно в подробнейшем знании того, что признано как произведение древних мудрецов, с Конфуцием во главе, а все несогласное с древним учением поведено отвергать, считать еретическим. Отсюда и ведет свое начало китайская косность. До прошлого 1905 г. эти указы влияли всесильно, всего вероятнее, по той причине, что в Китае, при полном отсутствии аристократизма, все возможное достигается главным образом личными заслугами (и нам, не исключая западноевропейцев, до этого надо еще добираться при помощи какой-то ломки), а служебное положение пользуется всяким почетом и властью, давая легкую и чистую возможность к наживе.

Великий хан Хубилай. Китайский рисунок. XIII в.

Хотя сами богдыханы монгольской (Юаньской) династии, судя по всему, были людьми, старавшимися не только о своих личных интересах, но и об общей народной пользе, но они, как водится и до сих пор, отдельными провинциями правили чрез вице-королей или генерал-губернаторов, снабженных большими полномочиями. Вот между этими-то провинциальными правителями, выбиравшимися преимущественно из монголов, было немало худых, жестоких и своекорыстных лиц, что и служило поводом ко многим восстаниям. Одно из них, начатое в южном, наиболее развитом, Китае и веденное простым крестьянином Чжу Юань-чжаном, или Хун-Ву, имело такой успех, что свергло монгольское иго и послужило основанием новой, чисто китайской династии (Мин), родоначальником которой и был упомянутый глава удачного восстания. Но эта чисто китайская династия просуществовала недолго (в XIV и XV ст.), потому что и при ней неразборчивые начальники провинций и царедворцы возбуждали восстания и, пользуясь ими, соседние почти независимые маньчжурские ханы, или правители, завладели престолом, имея возможность ранее того по образованию и обычаям объединиться с Китаем. Так в 1644 г. основалась современная маньчжурская династия, иначе Дайцинская или «Та-Чинг-Чао» («Великая чистая династия»), история которой всем уже более известна. Ранее ее воцарения, китайский гений проявлялся и превращен изданными законами и утрированным консерватизмом в косное старообрядчество. Богдыханы Дайцинской династии не раз сталкивались с Западной Европой и не раз получали от России дружеское содействие, а кончать придумали не на старый лад, проводя железные дороги, объявив войну отравляющему опиуму, устраивая войско и, начиная вводить в школы европейское просвещение. Ныне (1906), едва ли не вследствие того, что совершается в России, и наверное, вследствие того, чего достигли за последнее время японцы, и под влиянием разного рода тесных соприкосновений с европейцами, Китай уже явно просыпается, государственные экзамены по старинным книгам отменены, введены новые по разным наукам, железные дороги проводятся в большом количестве (проектировано около 15 тыс. км, открыто с Маньчжурскою уже около 7 тыс. км), школы, флот и войско перестраиваются на новый лад, вводится представительское управление и для ознакомления со всем современным не только посылается много молодежи в Японию для обучения специальным предметам, но и большие комиссии китайцев отправляются в Европу, чтобы изучать разные отрасли необходимых предметов, особенно практических. Очень явные и быстрые успехи Японии дают повод думать, что и Китай пойдет быстро, и можно надеяться, что он наложит особый, оригинальный, мудрый и мирный отпечаток на результаты своих успехов в новом направлении своего просвещения, так как в Китае хранится с древности своеобразность, благоразумная осмотрительность и миролюбивость. Атак как настойчивая трудолюбивость, талантливость и стремление к просвещению, не говоря уже о грамотности, широко распространены у китайцев, то вероятность скорых и крупных успехов Китая весьма велика. Во всяком же случае нашим детям, особенно нам, русским, придется уже ведаться с влиянием Китая, если чужеземные влияния не задержат начатого роста этого колосса.29 Колоссальность Китая особенно видна в громадности числа его жителей. Хотя настоящих, в современном смысле слова, переписей в Китае еще не было, но счет народонаселения по провинциям ведется издавна, и давно показывается число жителей большее, чем во всей Европе, счет же, законченный к 1903 г., дает, по официальным сведениям, 426,3 млн всех жителей. Годовой прирост численно совершенно не известен, но все путешественники единогласно утверждают, что в Китае всюду видно много детей, смертность же отнюдь не такая повальная, как бывает в Индии, а приняв даже малый прирост равным 0,5 %, получим годовую прибыль более 2 млн, вследствие чего смело можно допустить (исходя из 426 млн в 1902 г.) к 1907 г. по крайней мере 430 млн, что составляет более четверти народонаселения всего земного шара. Поэтому для Китая в табл. 1 вписано А = 430 млн. Поверхность равняется D = 11 334 тыс. кв. км, но в этом числе более половины приходится на малонаселенные Монголию (3,4 млн кв. км и менее 3 млн жителей) и китайский Туркестан с Тибетом (2,6 млн кв. км и около 8 млн жителей), а потому в среднем на жителя приходится около 2,6 гектара, тогда как в самом Китае (без Маньчжурии) около 4 млн кв. км и около 408 млн жителей, т. е. приходится на каждого в среднем лишь около гектара, а в части провинций даже лишь треть гектара.30

Численное отношение лиц обоих полов, к сожалению, для Китая совершенно не известно, а весьма любопытно по той причине, что китайцы – самые характерные азиаты, а для жителей азиатских стран, как видели выше для Индии и русско-азиатских владений (даже для Японии, как видно далее), замечается большой недостаток лиц женского пола по сравнению с мужчинами.

Между отобранными нами вначале шестью обширнейшими и влиятельнейшими мировыми державами нам остается сказать о С.-А. С. Штатах, оригинальнейшая и быстро сделанная история которых очень поучительна и, как я понимаю, ясна и однообразно понимается всеми, что избавляет от необходимости ее напоминания. Из страны почти пустынной, где в лесах и степях кочевало едва ли более 1,5 млн индейцев, примерно в 300 лет С.-А. С. Штаты стали великой и уже довольно плотно населенной мировой державой, благодаря наплыву энергичных европейских переселенцев, особенно же голландцев и англичан. За наше время, отпраздновав столетие своей независимости, Штаты начали и колониальную политику, присоединив сперва Сандвичевы (Гавайские) острова, потом часть островов Самоа и заняв остров Пуэрто-Рико и Филиппины. Этот прием западноевропейских держав вводит С.-А. С. Штаты в обычный круг, начатый Испанией и Голландией, но приобретший особое значение после входа в него Англии и Германии. Из великих держав Россия и Китай воздержались от колониальной политики, предпочитая сосредоточение, и, надо думать, что это принесет им со временем свои благие плоды.

В Америке у С.-А. С. Штатов, кроме их собственной обширной территории, считаются: Аляска, или уступленные Россией бывшие ее американские владения, Гавайские острова и Пуэрто-Рико, в Азии – Филиппинские острова и около них небольшие Марианские острова (уступлены испанцами) и в Океании часть островов Самоа (западнее 171° зап. долготы от Гринвича, восточнее же германских Самоа, по трактату 1900 г.).

Деревня тагалов на острове Люсон (Филиппинские острова). Гравюра XIX в.

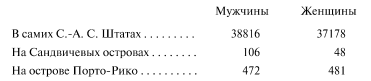

Для самих С.-А. С. Штатов, не считая перечисленных выше добавлений, поверхность суши (без озер) D = 7692,3 тыс. кв. км, для Аляски 1530,4, для Гавайских островов 16,7 и для Порто-Рико 9,3 [тыс.] кв. км. Число всех (с индейцами, солдатами и моряками) жителей по переписи 1900 г. было 77 257 тыс., из них 76 086 тыс. (с войском и моряками) в самих Штатах, 64 тыс. в Аляске, 154 тыс. на Гавайских островах и 953 тыс. на острове Пуэрто-Рико. Чтобы узнать годовой прирост, есть полные данные по 12 переписям в самих Штатах, но число индейцев, солдат и моряков, находящихся в плавании, по 1890 г. не определялось переписями, как это сделано в переписи 1900 г., а для Гавайских островов и Пуэрто-Рико число жителей даже для 1890 г. известно лишь приближенно, а потому в расчет можно взять лишь 1900 и 1890 гг. Число жителей во всех исчисленных владениях в 1890 г. было около 63 960 тыс., что дает (считая для 1900 г. 77 257 тыс.) общий средний годовой прирост 1330 тыс., или В = 1,88 %. Столь большой годовой прирост определяется преимущественно самими С.-А. С. Штатами. В них – без Аляски и проч., но с индейцами (которых число явно убывает: в 1890 г. было всего 248 тыс., а в 1900 г. 237 тыс.) – было жителей в 1890 г. 62 948 тыс., а в 1900 г. 75 995 тыс., т. е. средний годовой прирост 1,76 %. Если же принять годовой прирост 1,88 %, то на 77257 тыс. жителей к 1 июня 1900 г. – к январю 1907 г. должно принять не менее А = 87 135 млн и В = 1638 тыс. Для определения численного отношения полов по переписи 1900 г. известно, что было (тысячи):

Для Аляски чисел нет, но ее население так незначительно (64 тыс.), что для него можно принять общее среднее отношение, которое дает на 39 394 тыс. лиц мужского пола 37 707 тыс. женского, т. е. С = –2,188 %, а отсюда к 1907 г. С = –1906 тыс.

Австралийские владения С.-А. С. Штатов, а именно острова Самоа, столь малы (поверхность всего 210 кв. км, жителей всего 6 тыс.), что их считаю возможным включить в счет вместе с Марианскими островами (около Филиппин, D = 520 кв. км, А = 9 тыс.) при Филиппинских островах (числом более 3000), лежащих, как известно, на условной границе, отделяющей Азию от Океании, но обыкновенно причисляемых к Азии. Перепись 1903 г. дала для этих последних 7635 тыс. (из них 224 тыс. дикарей) жителей, показав годовой прирост около 1 %, что дает к 1907 г. около 7903 тыс., а с населением Самоа и Марианских островов А = 7918 тыс., а потому приблизительно В = 79 тыс. Для отношения полов по переписи 1903 г. (для цивилизованной части населения) дано лиц 3497 тыс. мужского пола и 3491 тыс. женского пола, а потому С = —0,07 %. Для 1907 же года на все население можно принять С = –6 тыс. Что же касается поверхности Филиппин, то ее дают около 309 тыс. кв. км, а потому вместе с Самоа и Марианскими островами D = 310 тыс. кв. км.

Сводя наиболее достоверные данные табл. 1, получаем:

Из шести перечисленных держав наибольшею по занятой поверхности и наиболее богатою во множестве других отношений, а особенно наиболее сильною своим торговым и военным флотом должно считать Англию, важнейшую слабость которой составляет, конечно, лишь то, что в числе своих 410 млн подданных Англия считает, по крайней мере, 350 млн индийцев, негров и других инородцев, не только совершенно чуждых по крови, но таких, к которым большая часть из 60 млн коренных европейских народностей Англии относится высокомерно и без всякого стремления к слиянию. Если у Англии около 88 % таких инородцев, то у Франции их едва ли более 50 %, у Германии менее 25 % (негров Африки), в России же, в Китае и у Соединенных Штатов лишь сравнительно незначительный процент.31 Всех других стран по народонаселению цельнее тысячелетиями сохраняющийся Китай, считающий жителей не менее, а даже более, чем Британия со всеми ее колониями. Обыкновенно, сколько слышал, полагают, что в будущем Англии грозит отпадение многих ее колоний, как отпали в XVIII ст. С.-А. С. Штаты. При этом, по моему мнению, упускают из виду многие важные соображения. […]32