полная версия

полная версияШтрихи к портретам: Генерал КГБ рассказывает

Все три года учебы Петр Миронович держал в поле зрения нас – брестских студентов: меня, Василия Шваро, Татьяну Дудареву. К Новому году и к 1 Мая мы всегда получали от него весточку – денежный перевод. Для студента, особенно семейного, это многое значило. А как завидовали нам товарищи из других регионов: «Надо же, три года не забывает вас первый секретарь обкома!..».

Судьба распорядилась так, что в сентябре 1958 года после завершения учебы я неожиданно для себя попал на работу в КГБ Белоруссии. Перед секретарем Брестского обкома партии П.М. Машеровым мне было совестно. Я ведь обещал, что вернусь в Брестскую область. А в апреле 1959 года он был избран секретарем ЦК КПБ. Я обрадовался этому. При первой же встрече сказал Петру Мироновичу:

– Камень с моей души свалился, когда Вас избрали секретарем ЦК, вину свою чувствовал все эти месяцы.

– Ну вот, теперь будем работать в Минске. Поручили мне, брат, курировать оргвопросы, кадры и правоохранительные органы. Ценю, что ты искренне переживал. Однако правильно сделали, послав тебя работать в органы безопасности. Не переживай!

10 мая 1965 года напутствовал меня Петр Миронович на руководящую работу в Москву – в Центр. Мы долго беседовали. Тепло попрощались. Оказалось, судьба развела нас надолго.

* * *

Будучи на отдыхе в Кисловодске, Петр Миронович спросил меня как бы между прочим:

– Вернулся бы в Белоруссию?

– Да я по шпалам пошел бы домой.

Разговор на этом закончился. Я тоже деликатно замолчал. И Петр Миронович ничего больше не сказал.

* * *

С 1968 года я работал на Северном Кавказе.

В январе 1970 года со мной беседовал Ю.В. Андропов. Вручая генеральские погоны, Юрий Владимирович сказал:

– Готовься к возвращению в Белоруссию. Будем рекомендовать тебя председателем Комитета…

Проходит месяц, два, три. И председателем КГБ БССР назначают Я.П. Никулкина. До этого его оформляли на пенсию. Ничего не понимаю, и спросить не у кого. Разговор тот был конфиденциальный, присутствовали только В.А. Крючков и

С.Н. Антонов. И только потом мне доверительно сказал Антонов:

– Знаешь, что произошло с твоим назначением?

– Нет, не знаю.

– Когда Юрий Владимирович доложил Брежневу о твоей кандидатуре, тот сказал: «Вы что, не понимаете, что Петро (так Брежнев называл Машерова) подтягивает к себе партизан? Мы же ничего не будем знать, что он там замышляет!».

Мог бы привести и другие факты, подтверждающие настороженность Брежнева по отношению к Машерову.

Знал ли Машеров об этом? Думаю, это для него секретом не было. Но если и не знал, то чувствовал. Ведь он был человеком тонкой душевной настройки.

* * *

Выдающийся математик XX века Андрей Бомбрук утверждал: «Математика приводит в порядок умы. И учит системе доказательств. Человека, который знает математику, труднее провести на мякине. Он сумеет отличить правду от лжи».

Академик не был знаком с Машеровым и не знал, что Петр Миронович был преподавателем математики. Но сказанное им целиком относится к Машерову. Его трудно было «провести на мякине», он умел отличать правду от лжи. Об этих его качествах знали не только в Белоруссии.

* * *

Есть смысл сказать тут и о том, как я оказался на посту председателя КГБ Узбекистана. Выяснилось это, разумеется, позже, спустя годы. Оказывается, Машеров еще раз ставил вопрос о моем возвращении в Белоруссию. Как мог Андропов опять отказать Петру Мироновичу? Причин хаять меня не было. Потому и сделали красивый ход: выдвинули Нордмана, но – в Узбекистан.

Что тут скажешь? Машеров руководствовался добрыми чувствами, а «гореть» в Узбекистане пришлось мне…

* * *

Пять лет я был в почетной, так скажем, командировке в ГДР. Два раза в год приезжал в Союз. Каждый раз меня по-братски встречали в Бресте и Минске. Зная занятость Машерова, не позвонил ему в очередной приезд. Совестно было отнимать у него время. Петр Миронович высказал мне обиду:

– Как же так, был в республике и не позвонил? Прошу тебя, впредь не поступай так.

Больше я себе подобного не позволял. В Минске делал остановку на несколько дней. В гостинице «Октябрьская», а чаще в особняке по Войсковому переулку мне всегда было уютно. В каждый приезд наши беседы с Машеровым были долгими и в высшей степени откровенными.

Последняя наша встреча состоялась за год до трагедии.

В 18 часов позвонил помощник Машерова Виктор Крюков:

– Петр Миронович ждет. Машина за тобой вышла.

Приехал в ЦК. Зашел к Крюкову, подождал, пока от Машерова вышел кто-то из секретарей ЦК. В кабинете сразу после рукопожатия Петр Миронович говорит:

– Поедем-ка в Дрозды. Полина Андреевна наготовила драников твоих любимых. На даче и продолжим разговор.

Лифтом спустились вниз. (Петра Мироновича кто-то из аппарата отвлек по срочному делу.) Стоим с сотрудниками из охраны. Давно знакомые ребята. Во дворе две машины: «ЗИЛ-17» и сзади «Волга» охраны.

– А где, – спрашиваю, – спецмашина сопровождения?

– Она идет у нас впереди метров за 500–600, – отвечает начальник охраны полковник Валентин Сазонкин.

– Как же можно так ездить, да еще в такой туман? Впереди «ЗИЛа» должна быть машина прикрытия.

– Мы не раз говорили Петру Мироновичу, а он – ни в какую. Скажите вы ему, он к вам прислушается.

Сели в «ЗИЛ». Улучив момент, говорю:

– Петр Миронович, непорядок – машины сопровождения впереди нет.

– Ты же знаешь, я не люблю кортежей.

– Да не о кортежах, о безопасности идет речь.

Короче, разговор не получился. Вижу, ушел он от обсуждения этой темы. Но человек я настырный, есть у меня такой грех. Еще раз улучив момент после ужина, я снова взялся за свое:

– Петр Миронович, я очень вам советую изменить порядок сопровождения машины. До добра это не доведет. Разве можно так, да еще при таких туманах? Я бы никогда не позволил такое.

– Я помню, как ты организовывал мою охрану на Северном Кавказе и в Ташкенте. Ты бы мою машину зажал в кольцо.

– В кольцо не в кольцо, а впереди машину поставил бы обязательно. У меня на Кавказе другого выхода не было. Там не было широких минских проспектов. На Кавказе условия более чем жесткие. Но за все годы ни разу не было ЧП, хотя иногда, бывало, на грани ходил, как говорится, по лезвию ножа и не раз хватался за валидол.

– Ну, хорошо, оставим, Эдуард Болеславович, этот разговор.

Человек я заводной, завел разговор о другом, но по сути о том же:

– Вот Вы пристрастились к вертолету и уже два раза садились «на брюхо». Кому это надо?

– Да, но вертолет – дело хорошее. Я в разных точках республики могу побывать за короткое время.

Спор наш слушала Полина Андреевна Машерова. Через лет 6—7 она сказала мне:

– Я до сих пор помню ваш разговор с Петром Мироновичем во всех деталях…

* * *

Самое странное было утром следующего дня. Звоню по вертушке председателю КГБ Я.П. Никулкину (в Белоруссию рекомендовал его друг К.В. Русаков, помощник Генсека, а потом секретарь ЦК КПСС)…

– Яков Прокофьевич, меня беспокоит, как организовано сопровождение машины Петра Мироновича. Так ведь и до беды недолго.

– А чего тебя это беспокоит? Чего лезешь не в свои дела?

Отбрил он меня, наивного, чисто. В ответ говорю:

– Ты не сердись, Яков, за мое неуместное вмешательство, но ты же понимаешь, чем все может кончиться, когда охрана допускает безразличие к требованиям безопасности охраняемого лица. Ты же знаешь решение Политбюро и приказ КГБ СССР. Там четко записано: лично отвечает за жизнь охраняемого начальник КГБ. В данном случае – ты…

– Знаю, я не раз говорил об этом Машерову. Он слушать не хочет. Пошел он… Сам в Политбюро, сам принимает решения, сам не выполняет, а я должен его убеждать…

Вот такой получился странный разговор…

Уезжал я из Минска с тяжелым сердцем и необъяснимым дурным предчувствием.

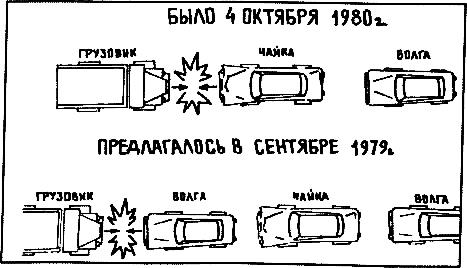

Прошли годы, а душа не может успокоиться. Нет ли моей вины в той трагедии, которая случилась 4 октября 1980 года?

Вины моей нет, но все же, все же…

Не сумел убедить Петра Мироновича. Не сумел. В других вопросах мог, а здесь не получилось.

Подсознательное чувство вины остается, избавиться от него не могу, потому что дорогим он был для меня человеком…

* * *

Читатель, видимо, ожидает от меня ответа на вопрос: преднамеренно ли была создана ситуация, приведшая к гибели Петра Мироновича? Был заговор против него или нет?

Анализируя все, что происходило в семидесятые и восьмидесятые годы вокруг Петра Мироновича, я прихожу к однозначному выводу: П.М. Машеров стал жертвой стечения роковых обстоятельств.

Смею предположить, что этих обстоятельств могло и не быть, если бы службу безопасности возглавлял тогда такой генерал, как Леонид Ерин.

Схема трагической аварии 4.10.1980 г. и как ее можно было бы избежать.

Прошло более двадцати лет со дня той трагедии. За эти годы меня никто из официальных лиц ни прокуратуры, ни КГБ, ни МВД даже не спросил, никто не поинтересовался моим мнением. Только случайно я попал на передачу ОРТ «Как это было». На вопрос ведущего: «Был ли заговор, не преднамеренно ли убили Петра Мироновича?» я дал обстоятельный ответ. Но это было на записи. А в передачу этот ответ не попал. При монтаже остался лишь его «осколок». И это опять информация к размышлению. Пусть читатель судит сам. Пусть сам выстраивает цепочку роковых случайностей. Любой из нас имеет право думать…

* * *

Кто сомневается в популярности Машерова, пусть заглянет на Московское кладбище на Пасху. Там всегда у его могилы лежат разноцветные пасхальные яйца. Их приносят простые люди Беларуси. Не по команде приносят, по подсказке души, сердца, ума.

Я бывал у этой могилы не один раз.

Когда-то он, каменный Петр Миронович, казался мне улыбчивым.

И вот стою здесь снова. И почему-то не замечаю прежней улыбки в облике Машерова.

Понимаю, что так не может быть. Ведь памятник – это камень. Однако на лице Петра Мироновича мне теперь видится почему-то тень глубокой озабоченности.

Понимаю, камень не меняется. И все же, все же…

Видимо, меняемся мы. И в наших душах поселились озабоченность и тревога.

* * *

Теперь иногда говорят, что первый секретарь ЦК КПБ фактически был президентом БССР. Мысль сама по себе симпатичная, но она не соответствует действительности. Первый секретарь ЦК КПБ не отвечал непосредственно за оборону республики. На ее защите стоял лучший в СССР Краснознаменный Белорусский военный округ, все Вооруженные Силы СССР. Первый секретарь ЦК КПБ лишь символически интересовался делами на границе, поскольку границу держали на замке отборные пограничные войска СССР. У первого секретаря ЦК КПБ не очень болела голова за внешнюю политику: МИД Белоруссии спокойно делал свое дело под руководством МИД СССР. А к каждому слову министра Андрея Андреевича Громыко прислушивались в то время на всем земном шаре.

Первому секретарю ЦК КПБ не приходилось искать средства на более или менее крупную стройку – на такие объекты давала деньги великая Страна Советов.

Не был Машеров президентом БССР.

Он был кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС, первым секретарем ЦК КПБ, членом Президиума Верховного Совета СССР, Героем Советского Союза, Героем Социалистического Труда.

Он был одним из лучших сыновей белорусского народа.

Он был во всех отношениях порядочным человеком.

СЕРГЕЙ ПРИТЫЦКИЙ

Сергей Осипович по праву считается видным белорусским государственным деятелем, прославленным участником национально-освободительного движения. Был замечательный фильм «Красные листья». Это о нем, о Притыцком. Правда, говорят, что в фильме есть домысел. Не без этого, наверное. Но главное состоит в том, что фильм построен на реальной биографии молодого западнобелорусского революционера. Главное в этом фильме – его четыре выстрела 27 января 1936 года в здании Виленского суда.

* * *

Из записок С.О. Притыцкого

26 января целый день блуждал по улицам Вильно с пистолетами в карманах, испытывал наслаждение жизнью и всем, что меня окружало. Кто знает, буду ли я жить завтра. День был пасмурный и холодный, но он казался мне чудесным. Никогда я так жадно не вдыхал воздух, никогда для меня не были такими прекрасными небо и вода в Вилии, как в тот день. И все люди мне казались необычайно добрыми…

Утром 27 января направился в окружной суд.

Наконец председатель суда объявил: «Пригласить свидетеля Якова Стрельнука». Раскрылись двери, и из кабинета прокурора вышел он, провокатор.

Мгновенно вынув из карманов оба пистолета, направился к судейскому столу. Направив один пистолет под правое ухо, второй в спину, нажал на оба курка одновременно. Прозвучали два выстрела. В зале поднялась большая паника. Судья и прокурор полезли под стол, публика бросилась к выходу. Для большей уверенности я послал еще две пули…

Шпики выхватили пистолеты и открыли по мне огонь… И только тогда перестали стрелять, когда посчитали, что я мертв.

В июне 1936 года Виленский окружной суд вынес мне приговор: смертная казнь через повешение…

Полтора года просидел в камере смертников в ожидании той минуты, когда меня поведут на виселицу… Потом смертная казнь была заменена пожизненным заключением. Свобода пришла в сентябре 1939-го…

* * *

Работали мы в 50-е годы в разных областях: Притыцкий – в Гродненской, Барановичской, Молодечненской, я – в Пинской и Брестской. Думаю, что до лета 1953 года он мог обо мне и вовсе ничего не знать. Был я тогда первым секретарем райкома партии в полесской глубинке, в Телеханах.

В 1960 году встал вопрос о начальнике Минского управления КГБ. Полковника Зимина сняли за грехи 1937 года. Ивана Терентьевича Скарубина утвердили в этой должности на бюро обкома партии. При этом первый секретарь обкома партии Сергей Осипович Притыцкий не согласовал вопрос ни в ЦК КПБ, ни в Комитете Союза. А там возражали против кандидатуры Скарубина. Кажется, были претензии по довоенной работе. Подробностей не знаю.

Прошло три-четыре месяца, а может быть и больше. Скарубин работает, но «наверху» его не утверждают. Притыцкий твердо стоит на своем, не отступает. Ни Мазуров – первый секретарь ЦК, ни Машеров – секретарь ЦК по кадрам никак не могут убедить первого секретаря обкома. Наконец сказали безоговорочно: «Скарубин работать не будет».

Летом 1961 года позвонил мне в КГБ БССР по правительственной «вертушке» П.М. Машеров.

– Зайди ко мне в ЦК.

Зашел.

Состоялся разговор о делах вообще, об обстановке в КГБ республики.

– Ну вот что, пойдешь работать начальником областного управления – Минского или Брестского, – сказал Машеров.

– Петр Миронович, Брестская область – это моя область. Там вырос, знаю людей, и меня знают. Но небольшой чекистский опыт не позволяет мне согласиться с вашим предложением. В Бресте, на границе, надо ежедневно принимать решения. Что же я буду каждый день бегать в КГБ республики за советом? А Минская область для меня почти что новая. Никого здесь не знаю.

Так и разошлись, не приняв решения.

Через парочку дней снова последовал звонок от Петра Мироновича:

– Я звонил Кириллу Трофимовичу в Карловы Вары, советовался с ним. Он сказал: «Решайте сами на месте». Думаю, что у тебя резонные возражения по Бресту. Пойдешь работать в Минскую область.

Меня удивило то обстоятельство, что в КГБ республики со мной никто не говорил, в Минском обкоме – тоже. Притыцкий в те дни отдыхал на юге.

Утвердить-то утвердили, но как работать в области, если первый секретарь обкома согласия не давал?

Помню мой первый доклад у Притыцкого. Не скажу, что был холодный прием, но и не теплый.

– Ну что ж, работайте…

– В том смысле, раз уж утвердили…

Так продолжалось несколько месяцев.

Как-то мне пришлось по поручению первого секретаря обкома разбираться в одном кляузном деле. Клубок склочников – это как клубок змей. Разобрался, принес справку по делу. Притыцкий задал единственный вопрос:

– Насколько достоверна ваша информация? Могу докладывать в ЦК?

– На 99 процентов достоверная, но, повторяю, ситуация скользкая.

– Ну что ж, не впервой, выдюжим. Давайте бумаги, распишусь.

– Думаю, вам не надо этого делать, Сергей Осипович. Если вы доверяете мне, то в случае скандала я все возьму на себя. Зачем же мне вас подставлять? Я умею отвечать за себя.

Притыцкий с удивлением посмотрел на меня и произнес:

– А меня всегда просили визировать документ в острых случаях.

Как мне кажется, после этого эпизода отношение ко мне изменилось. До конца своих дней С.О. Притыцкий относился ко мне доверительно и тепло.

* * *

Вообще-то у Сергея Осиповича были основания обижаться на чекистов сороковых годов. Министр госбезопасности Белоруссии Лаврентий Цанава готовил его арест, получив на то согласие Берии. Тогдашний первый секретарь ЦК КПБ Н.С. Патоличев решительно запротестовал и не дал свершиться черному делу. Патоличев позвонил Сталину, рассказал о планах Цанавы. Сталин выслушал и сказал:

– Притыцкого надо сберечь.

Этого оказалось достаточно.

Было и такое. И тем не менее можно с уверенностью сказать, что к работе чекистов Притыцкий относился с пониманием и уважением. Он всегда умел дойти до истины…

* * *

Случилось ЧП в БГУ. Группу студентов отделения журналистики исключили из университета и комсомола за «антисоветчину» и злостное хулиганство. Звонит первый секретарь обкома партии С.О. Притыцкий:

– Почему не докладываешь о ЧП в университете?

– А что случилось, Сергей Осипович?

– УКГБ даже не знает, что случилось?

– Дело в том, что мы оперативно не занимаемся университетом. Этот вопрос не ко мне.

– Я прошу разобраться. Дело серьезное, уголовное.

– Естественно, я сообщил о звонке С.О. Притыцкого председателю КГБ республики В.И. Петрову.

– А чего разбираться, там все ясно, – сказал Петров. – С ректором я разговаривал.

– Но у меня персональное поручение Притыцкого.

– Ну, раз поручение, то разбирайся.

Я пригласил Разуменко и Свиржевского – молодых и толковых чекистов – и попросил разобраться и доложить «из первых рук».

Они быстро выяснили суть конфликта.

Случай был, конечно, безобразный, но исключать студентов, уже сдавших государственный экзамен, было чрезмерно жестоким наказанием. Тем более что не имелось оснований возбуждать уголовное дело, к тому же по «антисоветской» статье.

На второй день я попросил пригласить университетских «героев» на беседу в управление. Ребята, конечно, перетрусили.

В КГБ! Что-то будет теперь с ними. Мало того, что исключили из университета с «волчьим билетом», так еще и в КГБ зовут.

Студенты рассказали, все как было.

А было так. Сдали последний экзамен и решили, как водится, отметить. Скинулись, купили водки, вина, немудреной закуски. Захмелели. Потом сложились еще, прикупили вина. На закуску уже не хватило. Хмель и ударил в молодые головы. И пошли выяснять отношения с преподавателем марксизма-ленинизма, который занимал комнату в том же студенческом общежитии. Припомнили ему девочек-студенток, к которым он был неравнодушен. Слово за слово, и кто-то по-революционному решил: «Жуй партбилет, негодяй, или выбросим в окно с четвертого этажа». Кто-то уже схватил донжуана за шиворот. Слава богу, до трагедии не дошло.

Банальная история. Можно было понять ребят, оскорбленных в своих мужских чувствах.

Перепуганный преподаватель утром написал большое заявление ректору и в партком. Доложили в горком, министру, в ЦК. Чем больше вовлекалось людей, тем страшнее выглядело дело.

О результатах расследования доложил С.О. Притыцкому. Надо было видеть его возмущение:

– Вот как можно извратить факты и покалечить судьбы людей.

– Какие предложения, Сергей Осипович?

– Отменить приказ об исключении ребят из БГУ. Преподавателя П. привлечь к ответственности за аморальное поведение.

– Как же люди, вчера исключавшие, будут восстанавливать?

– Ректор – человек мудрый, поймет. Думаю, что он действовал под влиянием необъективной информации. Другим, кто давал указание «привлечь и строго наказать», будет наука. К судьбам людей нельзя относиться под влиянием эмоций.

Как сложилась судьба молодых журналистов, спасенных от «волчьих билетов», не знаю, так как вскоре уехал на работу в Москву. Но в январе 1968 года получил от Валерия Высоцкого (главного «героя» этого дела) небольшой сборник очерков с надписью: «Дорогому Эдуарду Болеславовичу в знак уважения и на память о Минске от автора». Не стану скрывать, это была для меня приятная неожиданность и награда.

На охоту и рыбалку ездили всегда вместе. Он не любил шумных компаний и застолий. Осенью и зимой на охоте – 100 граммов для «сугрева», сало, черный хлеб, луковица. Никаких разносолов. И терпеть не мог на охоте или рыбалке обсуждать деловые вопросы.

Как-то напросился на охоту министр финансов. И пошел о делах. Он не знал, что Притыцкий в подобной обстановке не выносил таких разговоров. Больше министра в охотничью компанию не приглашали.

* * *

Из почты С.О. Притыцкого. 24.3.1956 года

… Уже солнце светит по-весеннему, хотя ночью жмет не мартовский, а февральский мороз. Снег на солнце тает и, как дым, уносится в воздух. Если так будет и дальше, то земля останется ненапоенной водою, а луга неудобренными весенним половодьем. Таким образом, и без того запущенная и опустошенная наша белорусская земля не даст должного урожая, о котором так много мы беспокоимся, пишем и говорим....

Хорошо помню ваше приглашение приехать к вам в Молодечно. Этого я не забываю и очень хочу поехать к вам…

Якуб Колас

* * *

Еще один штрих к портрету Сергея Осиповича.

В мою бытность начальником Минского УКГБ возник «бунт». К зданию обкома партии пришла большая группа рабочих и работниц тракторного и других заводов. Возбужденные люди требовали встречи с первым секретарем обкома. Встреча состоялась.

Рабочие возмущались, почему их детям не дают учиться в русских школах. Доводы о том, что русских школ в Минске достаточно, их не убедили.

– Вы своих детей учите в русских школах, а нашим – только белорусские. Почему такая несправедливость к рабочему человеку? Почему закрываете нашим детям дорогу в ленинградские и московские институты?

– Да наши дети учатся в минских институтах…

Пришлось учитывать требования людей.

Долго не мог успокоиться Сергей Осипович, коренной белорус: Вот пугают белорусским национализмом. А каким «…измом» назвать это явление?

Сергей Осипович помнится мне простым, скромным, веселым, принципиальным.

Он был настоящим коммунистом, а не партбилетчиком.

* * *

Имя Притыцкого уже вписано в историю Беларуси. В ней есть свои приливы и отливы, в разное время она может иметь разную окраску, но Притыцкий непременно остается в памяти народной. Такие самородки из народных глубин выдвигаются не так часто.

В Минске есть улица имени Сергея Притыцкого. Иногда по ней проходит уже немолодая, но красивая в свои годы женщина. Здесь ее никто, пожалуй, и не знает. Это Татьяна Ивановна Притыцкая, прошедшая вместе с Сергеем Осиповичем всю жизнь, пережившая с ним все, что пережил он.

* * *

– Ты был в Чехословакии?

– Да, Сергей Осипович.

– А в Лидице был?

– Не был. Видел в кинохронике. Читал, слышал.

– Чехословаки сумели сделать мемориал сожженной деревне, а мы вот до сих пор не смогли. Есть, конечно, обелиски. Есть неплохие памятники в глубинке. А надо бы сделать мемориал, доступный людям, недалеко от Минска. Подумай, партизан, поразмышляй.

– А чего размышлять, Сергей Осипович. Я знаю – целые районы сожжены, люди уничтожены.

Стал перечислять: «На Полесье, в Витебской области и других местах».

– Надо, чтобы это было в центре республики, желательно недалеко от Минска и дороги. Мы уже обсуждали этот вопрос с К.Т. Мазуровым, П.М. Машеровым, В.И. Козловым. Они тоже знают сотни сожженных деревень. Есть прикидки. Но и ты подумай.

Взялся за дело с радостью. Побывал во многих местах. Вдоль Логойского шоссе много сел, сожженных фашистами. Они отстроены заново. В одном селе оккупанты расстреляли около 500 человек. Но на этом месте построили коровник. В другом – многие были в партизанах, но и в полиции было немало.

В воскресенье поехал за грибами в излюбленное место. Кругом молодой сосняк и ельник. Встретил старика. Разговорились:

– Что за деревня была на этом месте? Почему не отстроили заново?