Полная версия

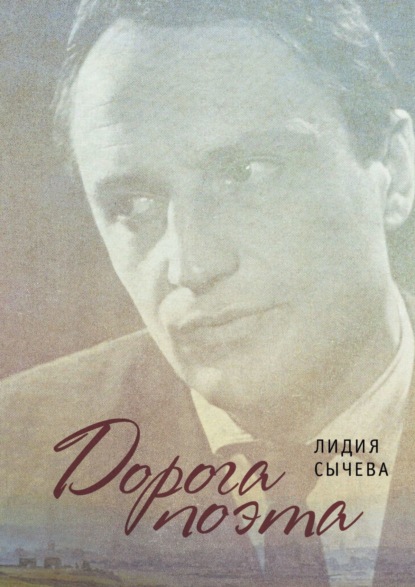

Дорога поэта. Книга о жизни и творчестве

Дорога поэта

Книга о жизни и творчестве

Лидия Сычева

Дизайнер обложки Иван Граве

© Лидия Сычева, 2020

© Иван Граве, дизайн обложки, 2020

ISBN 978-5-4490-6705-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Вместо предисловия

Говорят, что книги сами выбирают себе читателей. В этом парадоксальном утверждении много правды. Но что же тогда есть книга? Почему она обладает силой притяжения и волей выбора? И что в книге – главное? Умные мысли? Иллюзия реальности, создаваемая яркими образами? Погружение в иной, непохожий на обыденность, мир? Личность автора, близость его твоей душе? («Он передал то, что я чувствую…»)

Главное, конечно, слово. Человеку дан бесценный дар, и он столь велик, что обыденному сознанию его даже трудно принять во всей полноте. Подумаешь, слово!.. Оно – как воздух, вода, земля – кажется, что было всегда и будет до скончания века. Но точно так, как ныне отравлены реки и прорежены леса, истощена почва и омертвлено море, так и слово, бездумно растрачиваемое, теряет свою силу. И тогда его начинают «накачивать» мощью электронных медиа: телекартинкой, пиаром, интернет-сетями, мгновенной доставкой во все стороны света. Снаряженное, как доспехами, техническими новшествами, слово посылают в мир. Покорять избирателей и покупателей, убеждать народ, разить противников, искушать дремлющие души. Слово – оружие, над его действующей силой трудятся лучшие умы современности: лингвисты, программисты, психологи. Слово, эту волшебную Жар-птицу, господа жизни земной пытаются усадить в клетку рекламы и целесообразности, и, плененное, выпускать лишь по желанию хозяев-управителей.

Но… ничего не выйдет! Потому что есть книга – настоящий храм слова. Мы входим в него с душевным трепетом и почти суеверным восхищением: какая работа! Мы прикасаемся к «словам-кирпичикам», из которых сложен удивительный, непохожий на наш, мир заоблачных чертогов. Неужели всё это рождено человеком, таким же смертным, как мы сами?! Или… Или Пушкин прав: «Нет, весь я не умру – душа в заветной лире Мой прах переживёт и тленья убежит»?! Пока звучит в душе русского народа гармоническая лира Пушкина, Жар-птица в небе! И она даже роняет избранным золотые перья…

***

Чтобы написать эти слова, чтобы быть совершенно убеждённой в их истинности (а значит, и действенности), я должна была встретить книгу, которая не просто поразила бы моё воображение и ум, но изменила бы русло моего бытия так, как меняют его ключевые, судьбоносные события жизни.

Мне было 16 лет, и я очень любила читать. В раннем детстве, слушая отрывки из «Поднятой целины» Шолохова, глядя в книгу, которую держал отец, я невольно заучивала не буквы, а целые слова, фразы, отрывки. Точно так же вошли в мой ум стихи Некрасова и насмешливость Гоголя. В отрочестве я запоем читала тяжелые тома собраний сочинений Бальзака и Диккенса, а учебник «Родное слово» одарил меня потрясающим открытием: «Это ты, моя Русь державная, Моя родина Православная!» В стихах Ивана Никитина было столько правды, что никакая пропаганда не могла их перешибить…

Но в 16 лет сердце искало любви, или – в отсутствии избранника – хотя бы достойного выражения этого чувства. Самый высокий род слова – поэзия, и она же – кратчайший путь к сердцу читателя. В книжном магазине провинциального городка я раскрыла томик стихов «Посвящение». Первые же прочитанные строки легли на сердце: «Полюби меня крепко, Чтоб единой судьбой, Словно дерево с веткой, Был я связан с тобой».

Я училась в Воронеже, уехала работать в Москву, и везде возила с собой два мешка книг – личную библиотеку, составленную преимущественно из классики. В ней почти не было современных писателей. Из поэзии «отобрался» сборник «Посвящение». Имя автора – Валентин Сорокин – ничего не говорило моему уму: поэта не показывали по телевизору, не читали по радио. Но мне были близки стихи из цикла «Разговор с любимой» – живые, искренние и… будто хранящие смутную, глубокую тайну. При всей простоте изложения в них чувствовалось что-то необъяснимое. И это «цепляло», не отпускало, вело.

Прошло 13 лет со времени встречи с «Посвящением». Книга не была в центре моего внимания, она просто ждала своего часа. Но слово уже так много значило в моей судьбе, что я решила поступать в Литературный институт. Помню: золотистый август, мы, абитуриенты, шумно обсуждаем предстоящее собеседование. Я невольно отвлеклась от разговора: по двору Литинститута шёл человек – какое благородное лицо! Какие глаза – сколько в них мягкой красоты и пронзительной силы! Седина – серебристый, сияющий нимб! Я совершенно точно поняла, угадала, почувствовала: человек этот – необычный, не такой как все. В ту же секунду я пообещала своему сердцу: если поступлю, буду учиться только у него! Волна радостного предчувствия захлестнула меня: какое счастье, что здесь, в храме слова, есть такие люди!

1-го сентября на традиционном студенческом митинге я узнала, что человек, так поразивший моё воображение, поэт Валентин Сорокин, автор «Посвящения»…

***

Если бы моя история на этом закончилась, то её было бы достаточно для доказательства судьбоносности книг, которые выбирают нас. Но состоялось и продолжение: пришло время, когда в магазине, где я купила когда-то «Посвящение», продавали сборник моих рассказов! Я не только училась у Валентина Сорокина литературному мастерству, но и написала повесть о нём – «Тайна поэта», в которой, как могла, выразила восхищение его талантом и творчеством. Наконец, я редактировала многие его книги: «Крест поэта», «За одну тебя», «Сувенир», «Где твой меч?», «Здравствуй, время!», «Русская отвага», «Твои ладони», «Купола Кремля»…

Исключителен ли мой путь? И да, и нет. Да, потому что я откликнулась на зов слова, нет – потому что званы были многие, тираж того же «Посвящения» – 60 тыс. экземпляров. Валентин Сорокин в детстве был очарован поэзией полузапрещенного Есенина и расстрелянного Павла Васильева. Впервые он услышал их стихи из уст заключенных, работавших в уральской тайге. И мы можем длить эту драгоценную (и драматичную) цепь русской поэтической традиции в классическую вечность, к первоистокам слова.

Сейчас много издаётся плохих книг, книг-подделок, книг-обманок, произведённых на свет «неестественным путём», недоношенных, пораженных болезнями своих безответственных родителей. Это вполне объяснимо: люди стали слишком неразборчивы к слову, многие утратили понимание его значимости. Но есть и русская классика, есть русская поэзия, она поднимает душу на высоту, недостижимую в обыденности: «Стою один среди равнины голой, А журавлей относит ветер в даль, Я полон дум о юности веселой, Но ничего в прошедшем мне не жаль…»

Классическая русская поэзия – богатство, делающее человека счастливым. Когда мне трудно, я с благодарностью вспоминаю слова Валентина Сорокина: «Поэзия – божье дело, звездное состояние души. Со стихами ты никогда не будешь бедной или униженной». И жизнь автора «Посвящения» убеждает, что это – действительно так.

август 2015

Часть первая. Наши путешествия

Валентин Сорокин

Мчатся поезда, дышат реки, рвутся в просторе ветры; далеко, далеко ворочают барханами Каракумы; блестит золотыми спицами солнце; холм, играючи, развевает облака; бегут, обнимая путника, березы; голубеет полдень; багряная от молний, трепещет даль; свивается в огненные кольца у Южного креста драконий хвост; вспыхивают ресницы любимой женщины; волнуясь, вскипает закатный вихрь; дрожко встают крупные звезды и катится во двор золотая луна…

Поэзия Валентина Сорокина – поэзия вечного движения, мощного освоения пространств, звездной высоты и подземных вод, поэзия неистовых ритмов, стихии и поднебесья. Всюду крылья – у ветра, у человека, у Руси, и даже кресты летят в небо с земных погостов. Душа и движение. Поэзия – одухотворенное движение, мириады созвездий, открытие далей, просторов, богатств. Окрашенные в золотистые, серебристые, багряные, лазоревые цвета циклы стихов, горы стихов, реки стихов; падают, кувыркаясь, с гор камни; бьются неисчерпаемые водопады – вечный рев; прорываются сквозь гибельные льды ледоколы; космонавты назло вселенскому холоду возвращаются к теплой земле! Да можно ли было усидеть на месте после таких стихов?! На край света, в огонь и в воду, в горе и в радость, через любую тьму – к свету! И вдруг – спокойное, зимнее, упреждающее; тихие, снеговые шаги:

Мы привыкли счастье тихо кутатьВ белые сугробы: след и следТот найдет, кому их не распутатьИ себя не уберечь от бед.Но время заговорило. Словно в долго молчавших часах тронули маятник, и они пошли мерно, ровно, безостановочно. Приходит миг, когда понимаешь, что нужно ехать, идти, мчаться вперед, вперед; подниматься на вершины и лететь через пропасти, чтобы понять самое главное, важное в жизни и в себе.

Книга стихов, которую я взяла с собой в дорогу, властно изменила и мои пути, и мои раздумья, и мою жизнь.

***

Над Петрозаводском кружат не банальные голуби – чайки. Город-корабль любовно собран в плавание по Онеге. Синее озеро летом вздыхает, искрится на солнце. Кажется, что вот-вот город поднимет якоря, блеснет палубами площадей, и – в путь. Но зимние льды и стынь останавливают поход. Малое творение Петра терпеливо ждет, а чайки все кружат над городом, метят розовую гранитную набережную, кричат. Ждут, глупые. Жду и я неизвестно чего. Хожу, твержу:

Ой ты, море,Гребни и откосы,Буйство,В берег бьющееся лбом.Я ушел быРядовым матросомНа твоемСуденышке любом!Но никуда мне не уйти, никуда не деться, и жить здесь!.. А ночи белые, улицы чистые, люди другие. Какие-то очень ясные, отмытые. Тут воды много, камня. Даже бомжи здесь особенные. Я видела: по вокзальной площади устремленно шагала старушка, высохшая, тонкая, с руками-былками, с коричневым, отполированным ветрами, лицом. На ногах у нее ботинки мужские «прощай, молодость», на плечах шинель голубая, тонкого сукна. Без погон. Дорогое было обмундирование, офицерское. Одежда мятая, замучена скамеечными снами, но от устремленности и чистого воздуха складки опадают. На голове у старушки кубло, до глаз не досмотреться – морщины. А все же из кармана шинели кокетливо торчат розовые полевые цветки. Я долго смотрела ей вслед.

Хочешь узнать город – посети его базар, говорят на Востоке. Петрозаводский рынок встретил до боли знакомыми лицами. «Дэвушк, – скучали продавцы, – падхады, будем арбуз рэзат. А как завут дэвушк? Мандарын сладкый грызть хочешь? Эх, дэвушк…»

За воротами теснились аборигены с жалкими пучками зелени, чесноком, низкорослыми гладиолусами, лесной ягодой. Больше из сочувствия, чем из нужды, я купила чернику у старика с орденскими планками на затертом, побелевшем от времени, пиджачке.

– Послушайте, – наивно спросила я у него, – а почему у вас такой южный уклон в торговле?

– А потому, дочка, – старик наклонился к моему уху и, оглядываясь, шепотом выдал страшную тайну, – у нас денег нету. А у них – есть…

А мне-то хотелось уехать от раздумий, от несправедливости, от несчастий! Нести ношу лишь свою, посильную, от которой только здоровая усталость и никакой сутулости.

Дом ты мой за скорым перевалом,Щедрый стол, раздольная кровать, —Неужели этого мне мало,Чтобы никогда не горевать?Но видится, как назло, совсем другое. Залегает в памяти, точит бессонницей по ночам. Пустяки, ерунда всякая. Бомжиха с цветочками, например. Или рыжий, побитый конопушками, безработный из Мурманска. В поезде вместе ехали. Он бормотал беззлобно, удивленно даже:

– Говорят по телевизору: в следующем году жизнь будет лучше. У них, – он показывал медными ресницами на потолок, – конечно. А у нас? Уже и упоминать не стали. Забыли.

Ах ты, господи! Хорош город-корабль, но на нем от себя не уйдешь, на приколе стоит. А мне большая вода нужна. Чтобы все плохое утопить. И выбрала я Конч-озеро. Что и говорить, подходящее название.

А все здесь и началось. Вышла на берег и ахнула: такую ли воду слезами мутить?! Всю жизнь, оказывается, я в кривые зеркала смотрелась!.. От доверчивости. Или от глупости. У кривых зеркал – витиеватые рамки подражания. А в Конч-озере утренняя гладь слилась с небом. И отразились – донные звезды в глубинах, радужные рыбицы в высях. И я вспомнила: если в детстве ребенок не замер перед цветущим черемуховым кустом, дымчатым весенним холмом, голубым озером, то навсегда в нем что-то красивое и ясное потеряно. И ничем потом не спастись – ни книгами, ни эрмитажами.

Я могу стоять на берегуОзера и слышать тихо-тихо,Как стряхнула росы лебедихаС теплых крыльев на моем лугу…Вот оно, озеро! Могу выпить его, могу утонуть, могу каплей его стать, могу в голубые воды, как в сари, завернуться. Пой, небо; удивляйся, невозмутимый, точеный, остроконечный лес! Здешние березы не кудрявятся как наши подмосковные, а тянутся к солнцу, прямые и строгие. Монашки карельские. Камень их хлеб. Воздух – молитва. Не потому ли птицы на рассвете молчат?!

Дни расправили плечи. Солнце щедро разбежалось по воде, и казалось, никогда не собрать ему свое золото. Однажды из-за глыбистой, богатырской скалы на простор вышла старинная, осанистая русская ладья. Побережье ахнуло, прогулочные лодки у причала вытянулись как на параде. Ладья медленно, величаво-победительно шла по озеру, расправив грубый серый парус, должно быть, очень прочный. И я вдруг с радостью поняла, что всё в прошлом: корветы с алыми парусами, погибельные «Титаники», наркотические наутилусы. Мне нужен только такой корабль, и нет ничего красивее и проще повседневного грубого паруса.

Когда ладья причалила, я присмотрелась к названию. Молоденькие матросы ловко сновали по мачтам, тянули канаты. На спасательных кругах, крепком, просмоленном боку судна тускло блестело одно-единственное слово. Я недоверчиво покачала головой: ладья называлась «Любовь».

***

В Москве, в бестелевизионные вечера, я часто вспоминала Карелию. Телевизор меня окончательно разочаровал после того, как в одной из передач под фотографией Виктора Черномырдина появилась подпись: «Анатолий Чубайс». Казалось бы, какая разница?! Но я почему-то расстроилась…

Мне хотелось дойти до главного – естественных основ жизни. Москва – берег. Место чтения книг. Я перелистывала томики, тосковала, искала. Я сравнивала. Мне было тяжело, потому что я привыкла верить «общественному мнению» и сомневаться в себе. А оказывается, «свет» беспокоится лишь о себе и о славе самоутверждения. «О, как мне хочется смутить веселость их…»

Но больше я думала о том, что в Орске, на родине Черномырдина, любой слесарь его речистей, выпивастей, мордастей и мастеровей. Что Чубайсу никогда не придет в голову спуститься с олимпов в метро и всмотреться в лица людей. Всмотреться и вспомнить, применительно к себе – «Бог шельму метит». Я думала о том, что не в них, опереточных, игрушечных властителях дело, а в чем-то другом, большом, подспудном, непостижимом для меня. Я – всего лишь женщина с берега Конч-озера. Люди жили, бились, страдали и умирали до меня, а я пришла в растерянное время, когда выронены все главные слова – от мамы до родины – и потому кажется глухо и одиноко; и четвертушки поэзии, расклеенные по вагонам метро, не объединяют, а ввергают в еще большую бездну. Есть или нет родина? Есть или нет народ? Нет народа – есть выродки. Есть народ, и тогда я его частица, его травина, его ветвь, его росина, и слаще этой могучей покорности нет ничего! Вот песня! Но почему, почему так долго она мне не слышалась, не напевалась, не звала?!

То не снег беловейною грустьюВсе березы осыпал подряд.Это души лебяжьи над РусьюС тихим стоном летят и летят.Я закрываю книгу со смешанным чувством. Может и правильно, что такие стихи не услышишь по телевизору? Есть два мира, и они не должны пересекаться. Но редкие встречи, как случайный взгляд в зеркало, бывают полезны. У памятника Пушкину меня окликнула знакомая журналистка из съемочной группы ОРТ. Я указала ей на прохожего:

– Смотри: это великий русский поэт!

– Как русский? – не поняла она. – Ты хочешь сказать – «российский»?

Теперь уже я удивилась:

– Разве Пушкин российский, а не русский?

«Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, И назовет меня всяк сущий в ней язык…» Язык – русский. Характер – русский. Боль – русская. Ширь – русская. А поэт – российский. Как такое может быть? И финн, и когда-то дикий тунгус, и друг степей калмык сегодня в одном ряду с гордым внуком славян. Отлично понимая, впрочем, на интуитивно-природном уровне разницу. И славно! Страшно представить землю сплошной пустыней. Или нагромождением эскимосских ледников. Или только непроходимой тайгой. Лжемичуринцев разоблачали – рябине не стать дубом. А с человеком, значит, можно делать всё, что угодно?

Мой язык. Моя родина. Моя любовь. До Пушкина – золотая цепь из вечности. После него – богатырская застава, защита – Лермонтов, Некрасов, Блок, Есенин, Павел Васильев. Задумаемся: легко ли им?

Разве я не пил страданий чашу,Завтра снова ей не пустовать, —Кто-то должен за Россию нашуПод прицелом недруга вставать…***

Но что есть Россия? Что есть родина? И снова я еду – небо высокое-высокое, поля – широкие, леса, лесочки и перелески, деревеньки и кладбищенские оградки. Всё здесь, в приближении к родительскому дому, понятно мне и знакомо, всё по-хорошему волнующе; всё – моё.

И всё-то я знаю наперед: как приеду и накачаю себе во дворе воды в зеленую эмалированную кружку, какие будут разговоры и радости моим гостинцам, и что за новости можно прочесть в местной газетке «За изобилие». Но почему же мне так хочется возвращаться сюда, к привычному, исхоженному, увиденному и перевиденному, к жизни, чей уклад груб и прост; где скука метет по зимним улицам и где нет никакой замысловатости? Почему я так спешу, почти лечу вровень с ветром, и так мне свободно, как бывает иногда в детстве – ни о чем не надо заботиться! – путь твой предопределен, а душа почти спасена… Здесь, напитанная горьким запахом придорожной полыни и лебеды, душа расправляется во весь видимый простор, становится добрее и чернее нашего чернозема.

Мне легко – я еду домой. Мне грустно – я думаю о доме, о России и о будущем.

Мне, теперь уже много объехавшей и повидавшей, кажется, что счастье невозможно без чувства любви и чувства родины.

Не смогу разлюбить, хоть убей —Потому что родился не черствым —Эту синюю сонность степей,Эти звезды, березы и версты!Да-да, о ком бы не писал литератор писал – о тете Даше или о Чубайсе, и о чем бы он не писал – о планете Марс или о покосившихся избах в Костромской губернии, везде он пишет прежде всего о себе, открывает свой мир для себя и других. Но что, какой мир, может открыть в себе поэт, если в сердце его нет родины, нашей огромной и горькой родины?!. Родины со всеми, кто здесь живет и жил, с её крестами, курганами и погостами?

И вот я снова еду – мимо печальных безлюдных полустанков, столбов электропередач, лесов и лесочков, унылых придорожных построек, бетонных бесконечных заборов с корявыми политическими и «металлическими» надписями; мимо бабушки и ее внучки с двумя косичками, мимо спокойствия и стылости… Там, где я скоро буду, даже валенки теплее греют, даже лет мне меньше. Там, на родине, в густоте вечера смутно белеет цветущий картофель, и крадется по небу туча-пират с осколком месяца в руках, и чуть встряхивает листами серебристый тополь. Он чует ветер – пока еще такой же молодой, как я, ветер юный, синекрылый, и от ветра серебрится тополь у моего двора. И мне грустно – не оттого, что никогда мне этот ветер не догнать, а оттого, что я вдруг не сумею, или не успею, или струшу о нем рассказать…

***

А поэт Валентин Сорокин родился в сказочном краю – на Южном Урале, седом, таинственном и бесстрашном. А разве не в сказочной Москве родился Пушкин Александр Сергеевич? А разве не на былинной Рязанщине родился Есенин Сергей Александрович? Везде, везде, в любом уголке России, не оставленном Богом и любовью, памятью и красотой, может родится поэт. История русской литературы тому подтвержденье… Но как только наступает пора разора и разорения, пора разрушения сказки и осквернения былины, пора забвения старины и нарушения равновесия природы, русскому поэту очень трудно родиться и расправить плечи. История литературы, увы, тому подтверждение…

Но край Валентина Сорокина всё ж оставался сказочным и в ту, далекую теперь уже пору 30-х годов ХХ века, когда в лубянских подвалах пытали русских поэтов. Много было недосказанного и недопетого. Павел Васильев напишет в 1936-м, почти в то же самое время, когда родится будущий его продолжатель, читатель и почитатель, поэт Валентин Сорокин:

Посулила жизнь дороги мне ледяные —С юностью, как с девушкой, распрощаться у колодца.Есть такое хорошее слово – родныя,От него и горюется, и плачется, и поется.А дороги Павла Васильева ждали не ледяные, а кроваво-изуверские, нечеловечески мучительные!

Но если бы не было в России Урала и Сибири, Севера и Колымы, то где бы валили лес и добывали золото мученики, недобитые в подвалах НКВД? Россия – сказка. Мама поэта, Анна Ефимовна, крестьянка. Жалостливая, красивая, золотокосая. Жалела она сына, Вальку, единственного уцелевшего из четырех братьев, гладила по голове, вздыхая: «Какой ты добрый растешь, сынок!.. Какая у тебя жизнь будет тяжелая!..» Так и вышло. А еще Анна Ефимовна жалела каторжников, работавших на лесоповале. То картошки им принесет, то молока – от своей многодетной, немалой семьи отрывая. В тайге, у костра, в минуты короткого отдыха, вдали от лагерных глаз, образованные каторжники читали стихи – о любви и воле. Так запрещенный Сергей Есенин пробирался, минуя «официальные каналы», на сказочный Урал. Так Борис Корнилов и Павел Васильев, казненные и оболганные, находили в глухой тайге мальчишку, внимательного слушателя, который, спустя годы и годы, напишет книгу о русских поэтах, украденных у русского народа. Но книге будет предшествовать собственный путь, которому не позавидуешь и который не повторишь…

А все же Урал – сказка. Пусть голодное военное детство, пусть отец, Василий Александрович, вернулся домой с войны израненным инвалидом, но зато:

Вырос я на Урале,Где огнистые дали.Огнистые дали – это не просмогованные облака Москвы, не асфальт пай-мальчиков, «золотой молодежи» партбоссов. Отец – лесник, лесной человек, не ошибался, когда слышал голос птицы и видел след зверя. И сына, продолжателя рода этому сказочному искусству обучил. Но и отец Василия Александровича, Александр Александрович, лесник. Лесники и пчеловоды Сорокины на Урале. А прадед поэта, Александр Осипыч Сорокин похоронен вместе с прабабушкой на хуторе Ивашла. А главный сорокинский монолит – Осип Павлович Сорокин – был, по семейным преданиям, богат, храбр, красив и знаменит. Избирался он головою завода. Убит на берегу Урала в окрестностях аула Уртазым. Полукочевники убили, киргизы, гуляющие вольными степями. Похоронен прапрадед в Кананикольском, древнейшем русском селе на Урале.

Да, знаменит Сорокинский род на Урале, род ратный, богатырский, но дерзкий и мятежный, что не раз его подрывало… Круто этот русский род уместился между двумя заводами – Преображенским и Кананикольским, ныне сёлами: Зилаиром и Кананикольском. «Уезд наш, Преображенский, числился в составе Оренбургской губернии, когда меня еще на свете не значилось. А позже, при очередном разделе России, район, переименованный в Зилаирский, пхнули в Башкирию», – это из рассказа «Дедушка мой».

Рассказ – сказочный по сюжету, но, говорят, в жизни и не такое бывает. Дедушка, Александр Александрович, лесник и пчеловод, добывал мед дикий из колоды, да так увлекся, что свалился с лиственницы – с дымарем, в сетке, прямо на голову зазевавшемуся медведю. Бедняга, перепуганный от упавшей с неба беды, да еще и оглушенный пару раз дымарем – геройский дед от нежданной встречи не дрогнул – драпанул, но силы оставили потрясенного зверя – умер от разрыва сердца. А дедушка – спасся.

К Александру Александровичу пришла заслуженная слава в окрестных селах и хуторах, а домашний авторитет у него и до этого случая был неколебим. Только бабушка Евдокия, иногда в конфликтах корила мужа: «Ты медведя насмерть испугал, а я те чё, изведешь и похоронишь!..»

Детство – с зелеными иволгами, с бурыми медведями, с дремучими лесами и семейными преданиями – ушло. И взрослый, много повидавший, умудренный жизнью поэт напишет:

Зеленый лес, могучий лес, он главныйСреди лесов, к нему прильнувших звучно,Березовых, осиновых, ольховых,Черемуховых, ивовых лесов.Но лес – в стихотворении «Мой лес» – не только воспоминание о золотоствольной тайге, вытянутой в струну к небу, – «сосна к сосне – не отличить, как свечи» – не просто лес, населенный медведями и муравьями, благородными лосями, упрямыми тетеревами, рябчиками юркими и звонкими соловьями, он, лес, зеленый и высокодумный, в дождь напоминавший океан, а теперь сильно поределый, со множеством больных деревьев – как он похож на русский народ, сильно изведенный в ХХ веке войнами и революциями! На Южном Урале Сорокинский род вставал рядом с башкирами и мордвой, татарами и чувашами. А сам Валентин Сорокин рос среди крестов войны – из некоторых горных хуторов из дворов уходили на Великую Отечественную по пять-шесть человек, а многие ли возвращались?! Израненные, инвалиды, они умирали быстро, и дичали, сиротели когда-то обжитые русским человеком места… Мальчишки горного хутора Ивашла помогали бабам толкать гробы на гору – там было кладбище. В краю железа и дерева – маленькие березовые кресты. Валентин, из рода Сорокиных, спешил расти: ему казалось, что нужно рассказать об этом неизбывном горе – войне, стариках и старухах, у которых погибли внуки. Надо было торопиться, расти – не по дням, а по часам, и прожить жизнь – богатырски-сказочную, чтобы рассказать о России, той, почти навсегда утраченной и потерянной русскими…