Полная версия

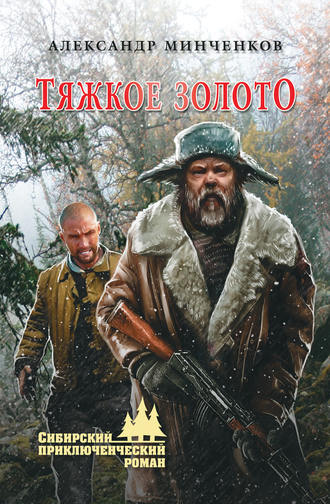

Тяжкое золото

Александр Минченков

Тяжкое золото

Знак информационной продукции 12+

© Минченков А. М., 2016

© ООО «Издательство «Вече», 2016

Часть I. Презренный металл

Группа всадников спешно продвигалась по наезженной конными повозками дороге. Ехали с осторожностью, иногда останавливались, к чему-то прислушивались. Напряжённо оглядывались то назад, то всматривались на путь, лежавший пред ними, готовые при внезапном появлении приближавшегося звука случайной подводы свернуть с дороги и скрыться от чужих глаз в густых зарослях леса. Однако за всё время движения до Аунакитского перевала только раз пришлось им уединиться в чащобе от доносившихся скрипа колёс и окриков извозчиков, понукавших лошадей.

Ночь стояла тихая и безветренная. Не было слышно ни единого звука, даже ночные птахи молчали, то ли насторожились чего, то ли устали от своего неуёмного пения. Дорога плохо просматривалась, и в потёмках путники вглядывались в неё с напряжением.

Кони же уверенно чувствовали дорогу, иной раз от усталости негромко фыркали, порой мотали головами, шли, с повиновением неся нелёгкую ношу.

– Скоро Гераськино, – сказал передний всадник и обернулся к ехавшим позади верховым. – Там и пришвартуемся малость.

– Фома, ты базарил, на Гераськино озеро горное есть, – промолвил один из седоков на вид лет сорок.

– Говорил, – поправив шляпу на голове, отозвался Фома.

– Ну и славно, мордахи от пыли помоем, а можа, и искупнёмся.

– И не только озеро, и банька, сказывали, имеется. Так что, Рябой, и морды сполоснём, и по телу веничком пройдёмся.

Озеро Гераськино высокогорное, оно глубоководное и расположено на границе водоразделов, откуда берут своё начало речки: Бодайбо – по одну сторону, что в народе больше называют Бодайбинка, и Аунакит – по другую. От озера хорошо видна высоченная гора Аунакитская, голая вершина которой выглядит сурово и завораживающе. Ежегодно её северный склон долго не освобождается от снега, поскольку не поддаётся не то что весенним, но и летним лучам солнца, касающегося лишь незадолго до заката, когда кидает на него уже ослабевающее тепло.

Зимовье на Гераськино представляло собой небольшие четыре сруба из ошкуренных стволов лиственницы, перекрытые накатом из такого же листвяка и корой бересты. Одно из них, чуть поменьше, приспособлено под баню. В избушках имеются небольшие печурки, зимой согревающие своим теплом всякого, кто накоротке или длительно проживал в этих нехитрых избёнках. Утеплены зимовья старательно мхом со всех сторон. Мох был виден меж брёвен стен, на перекрытии и особо в основании. Небольшие застеклённые оконца мало давали света внутри, но зато не позволяли выходить уютному теплу из помещения. Входные двери сколочены из тёсаных досок и были невысокими, но достаточными, чтобы пригнувшись можно было без труда войти внутрь. И если в какой-либо избушке никто не проживал, двери не закрывались на замок, а прикрывались на щеколду, в которую вставлялись небольшие продолговатые деревянные клинышки. Это на случай, чтоб дверь не могла самопроизвольно открыться и было видно – в зимовье никого нет. И только дверь бани подпиралась палкой, больше похожей на толстую клюку.

Содержатель зимовья Климент – мужичок преклонного возраста, внешне смахивающий на деда-добрячка. Невысокого роста, сухощавый, с седоватой бородкой, одетый в повидавшие виды простецкую рубаху, шаровары и резиновые сапоги, топором рубил сухие сучья и складывал их у ближней к озеру избушки, которая и служила баней.

В зимовье останавливались иногда проезжие путники на ночлег, отдыхали, а затем вновь продолжали свой путь. В основном таковые гости из числа Ленских промысловиков, доставлявших или сопровождавших между приисками разные грузы, нередко бывали урядники и исправники по служебным делам. Кто наведывался сюда, часто позволяли отдых непременно с банькой и употреблением спирта или самогона. В таких случаях распаренные и захмелевшие постояльцы добрели, и рюмка одна-другая перепадала и содержателю зимовья.

Бывало, и не редко, через Гераськино проезжали и кое-какие чиновники из «Лензото» (крупная компания золотопромышленников), направлявшиеся для проверки горных работ на приисках, располагавшихся на речках Вача, Ныгри, Хомолхо и ключах, что впадали в эти речушки.

Климент собрался нагнуться и взять тонкую валежину, как заметил приближавшуюся группу всадников. Отложил топор и присел на широкую чурку, используемую для рубки дров, смахнул рукой со лба пот и стал разглядывать незнакомцев.

«Ну, только спровадил одних в одну сторону, а тут в обратный путь кого-то нелёгкая чрез перевал несёт. Что ж за архаровцы таки?..» – подумал Климент.

Группа ездовых подъехала, и Климент привстал с чурки, с любопытством изучая прибывших людей. Всадники остановились, осмотрелись вокруг и спешились. Поправили вещевые мешки на лошадях, которых тут же привязали к поперечной жердине, державшейся на невысоких столбах и служившей обыкновенным стойлом. По виду стойло подюжело не один десяток лет – выцветавшие жерди и столбы были сухими и гладкими, с продольными рассохнувшимися бороздками, навес же выглядел ветхим.

– Здорово, дед! – сиплым и уставшим голосом поприветствовал один из всадников, которого Рябой называл Фомой.

– Здорово будем, – непринуждённо ответил Климент.

– Как звать-то?

– Кто знает, величают Климентом, – отозвался дед, продолжая разглядывать прибывших путников.

– Отгостить пустишь али нет?

– Отчего не пустить-то добрых людей, располагайтесь. Только тесновато всем будет. Вас я, смотрю, семеро наездников да тут двое постояльцев остановились, отдыхают в крайней избушке. Но поместимся, не зимовать же собрались здесь, поди.

– То, что не зимовать, это факт. А кто из постояльцев-то будет? – насторожился Фома, незаметно стреляя глазами по сторонам – старался уловить, нет ли чего подозрительного.

– Да двое старателей. Гутарили, вроде как сами по себе келейно недалече от прииска Ивановского копошились, а теперь продвигаются крадучись к приискам бодайбинским, знать в золотоскуп, я так разумею.

– В золотоскуп, говоришь? – переспросил Фома.

– Вроде как так, – подтвердил Климент.

Рябой и Фома переглянулись, без слов поняв друг друга, оживились, будто и усталость куда пропала. «Вона как! Раз в скупку, значит, им есть туда что нести! Это надо обмозговать с Упырём», – соображал Рябой в предвкушении предстоящего ограбления старателей. И больше его мысли стали донимать не о самом ограблении, а сколько же золота в котомках этих копателей…

Но давайте здесь перенесёмся в чуть ранее время, дабы рассказать читателю, откуда эти герои и что же происходило с ними до этого дня.

Тот, кого Фома назвал Рябым, – бывший заключённый Матвей Петрович Брагин, отсидевший сроки за разные дела и получивший в тюрьме кличку «Рябой», хотя с рождения лицом был без веснушек и без следов перенесённой оспы, а по комплекции выглядел крепышом. Работать на прииск Мариинский он устроился одновременно со своим другом Фомой, а точнее Фомой Карповичем Рябовым, закоренелым преступником, отсидевшим без малого два десятка лет в тюрьмах.

Фома Рябов имел среди уголовников кличку «Упырь». Рослый и широкоплечий, слыл человеком весьма крутого характера, вспыльчивым и непримиримым к людям, перечившим ему, был человеком хитрым и изворотливым. Отбыв долгие годы в тюремной среде, он впитал в себя злобу, ставшую неотъемлемой частью его натуры, с чёрствой душой, не ведавший состраданий к кому бы то ни было.

Рябов и Брагин земляки, а тюремные отсидки их ещё более сблизили. Прослышав о приисках, что в урочищах у далёкой сибирской реки Лены (в то время во многих губерниях шла вербовка рабочих на здешние золотые промыслы), решили поехать сюда в надежде подзаработать или поживиться.

Плыли друзья до города Бодайбо на барже сначала по Лене, а потом по реке Витиму. А далее их путь лежал до главного промыслового управления, располагавшегося на прииске Надеждинском. Редко называли друг друга по имени, а всё больше обходились привычными для них арестантскими кличками. К тому ж в речах нет-нет да иногда слышался меж ними специфичный тюремный говорок, а это простых людей настораживало. Видя в них бывших уголовников, они сторонились их, побаивались. «От греха подальше от этих нехристей», – думалось многим.

Удивились оба, увидев в такой глухомани поезд. Если прицепные вагоны для перевозки пассажиров были обшиты строганым деревом, схожие, что приходилось видеть на Большой земле, то паровоз вызвал у них истинное изумление. Эта железная махина на колёсах грохотала мощью, шипела паром, пронзительно свистела, если подавала сигнал. Приметной особенностью на паровозе являлись крупные иностранные буквы, читаемые как: «Керр Стюарт».

– Смотри-ка, а паровоз-то, наверняк, заграничный будет. Вишь, на нём буквы-то ненашенские, – изумился Брагин.

– Приходилось видеть такие буквы где-то мне, ручаюсь, это немецкие или английские, знамо, машина явно заграничная, – поддакнул Рябов. – Это ж надо в тайгу глухую притащить этакое, – поднял указательный палец вверх, давая понять значимость увиденного чуда.

Сели Рябов и Брагин на поезд, и покатил он их в обжитую людьми таёжную глухомань, глядели непрестанно чрез окна вагонные, дивились красоте проплывающих гольцов и речушек, разглядывали застройки приисков Николаевского, Андреевского, Прокопьевского и многих других, копры шахтовые и терриконики, видневшиеся в долине Бодайбинки. Так и ехали друзья с нескрываемым интересом, пока поезд шёл до прииска Надеждинского.

Встретили их приветливо, рассказали, что на золотых приисках работают люди, чуть ли ни с нескольких десятков губерний, есть школы, больницы, мол, заработки хорошие и будут зависеть от их выработки и усердия, жильём обеспечат, оденут, накормят, лишь бы работали во благо «Лензото».

Тут же узнали – заправляет всеми золотопромышленными промыслами некий главный управляющий Белозёров Иннокентий Николаевич, что это добрейшей души человек и всегда заботится о благе наёмных подопечных. А подопечных в «Лензото», точнее рабочих, насчитывалось к тому времени около восьми тысяч человек. И все они, не покладая рук, трудятся и получают неплохие деньги, имеют хорошие заработки. Так обрисовал соблазнительную перспективу служащий, заполнявший на людей положенные формуляры.

Услышанная радужная картина пришлась по душе и Рябову, и Брагину, а посему, не вдаваясь в дальнейшие расспросы, сразу дали согласие на своё оформление.

Некий начальник со странной фамилией Теппан распорядился направить их на прииск Мариинский. Оба приметили: властный и строгий – все указания Теппана исполнялись здесь беспрекословно. Служащий главной промысловой конторы со смешной фамилией Цыбулька взял у обоих паспорта, выписал потребные данные и, не вернув документы, положил их в свой стол.

– А паспорта? – поинтересовался Рябов.

– Они вам не понадобятся, а у нас целее будут, возвращаем, когда люди увольняются, – как бы нараспев и улыбаясь, ответил чиновник.

– Как? Это ж наши личные документы! – с удивлением возмутились оба.

– Что вы так встрепенулись, чего пугаетесь? Вас, наёмных, тут знаете сколько, ого! А посему номера вам присвоим, а паспорта по всем рабочим мы уж аккуратно храним здесь, – Цыбулька указал рукой в сторону большого шкафа.

– Это же какой такой знак номерной? Мы ж не арестанты сосланные, – удивился Рябов, заёрзал на стуле, не зная, как поступить в таком деле.

– Успокойтесь, номера – это чтоб проще учёт вести, кто есть кто. Короче, с сегодняшнего дня вы оформлены, сейчас распорядимся, и вас доставят до места. Поедете лошадьми на телегах до Весеннего в сопровождении исправника Овчинина. Как прибудете, получите всё необходимое и приступите к работе. Всё у вас будет хо-ро-шо, – успокоил Цыбулька, сделав ударение на каждое «о» в слове хорошо, после чего деловито захлопнул свою конторскую книгу. – Идите во двор, вас там уже ждут.

Исправник на улице проверил весь прибывший народ по списку, и Рябов с Брагиным в составе вольнонаёмных людей, отправились в путь.

Пока телеги катили колёса по грунтовой дороге до прииска Весеннего, наши герои разглядывали встречающиеся на пути не особо привлекательные посёлки приисков Феодосиевского, Тихонова, Каменистого. На кратковременных остановках больше связанных с тем, чтобы справить нужду, Овчинин не позволял никому отходить далеко от обоза и подолгу стоять без дела, предупреждал: если опоздают к назначенному времени, то это станется нарушением, которое не очень-то понравится начальству.

– Это ещё вам подвезло, подводами добираетесь. Обычно вновь наёмные своим ходом с манатками до мест назначения шагают. А тут, значит, с вас за это в счёт будущего заработка и высчитают, это уж непременно, – высказался на одной из остановок Овчинин.

«Ну и чёрт с ними, пущай исчисляют, деньги-то вроде как толковые обещают, так и за доставку откинуть не жалко», – подумалось тогда Рябову. Предвкушение хорошего заработка у него было велико, оно отражалось на лице, душа же пребывала в нетерпении.

Обоз наконец-то прибыл в рабочий посёлок прииска Весенний. Высадились у конторы прииска. Исправник подал команду рассаживаться на другие подводы, уже поджидавшие свежую рабочую силу.

Подводы тронулись. Ехали долго, но лошади смиренно тащили телеги и, похоже, не обращали внимания на удары кнутов, иногда прилетавшие на крутые бока от кучеров. Если вначале мужик, управлявший лошадью, был словоохотливым, то поменявшийся на Весеннем возчик попался нашим героям угрюмый. Всю дорогу молчал, иногда недовольно бурчал себе под нос и в бороду, не отвечал на вопросы попутчиков, и сам ничего не спрашивал. Завербованные же люди, трясясь в дороге на телеге, иной раз меж собой перекидывались словами, вели беседу.

Доехали до прииска Мариинского.

По прибытии, поселили Рябова и Брагина в большой и ветхой казарме, где проживало немалое число людей.

Приисков в «Лензото» было много. Самые крупные по масштабам добычи и численности рабочих располагались в долине Бодайбинки. Обширные работы велись и в долинах речек Ныгри, Хомолхо и Ваче. Имелись прииски и в более дальней тайге с иными речками и ключами.

Прииск Мариинский же считался небольшим. В посёлке несколько построек: жилой дом для горного надзора, конторка прииска, конный двор, два небольших склада, кузня, лавка, торговавшая продуктами и спиртом, кухня с ледником для хранения мяса и рыбы, и две казармы, многими именуемые бараками, для проживания рабочих. Жили в них люди вперемежку: и холостые и женатые, средь взрослых ютились и ребятишки.

Перешагнув порог казармы, Рябов и Брагин тут же вдохнули смрад вони, сырости и устоявшегося пота. Грязь была всюду: на прогнивших полах и серых стенах. Закоптелый потолок подпирали несколько стоек из не толстой лиственницы. На деревянных нарах лежали матрацы и одеяла, от времени потерявшие свой приличный вид. Подушки, больше похожие на кульки набитые тряпками, перештопаны по нескольку раз. Огромная печь стояла посередь казармы, вокруг которой устроены осиновые жерди для сушки робы и обуви, дополнительно для развешивания одежды вдоль стен наколочены в два ряда гвозди. На печи стояло множество кастрюль и чайников, в них рабочие кипятили воду, подогревали чай, варили еду.

Не ожидали друзья увидеть убогое горняцкое бытие, а посему весьма разуверились.

– Вот это клоповник! Чую, попали мы с тобой, Рябой, в глубокую задницу… – Рябов почесал затылок, окидывая взглядом пристанище.

– Ни фига себе! Это и есть хвалёное жильё?

– Выходит так, другой хаты я не зырю, – продолжал удивляться Рябов, осматривая приисковое жилище.

– Ничем не лучше тюряги, – подавленно заключил Брагин.

Вот и состоялось первое знакомство с прииском. А дальше познали и всю «сладость» жизни Ленских горняков. И не только познали, но и за короткое время нахлебались ею вдоволь, «по самые ноздри» – так оценивали они тяжесть своего бытия.

Казармы таковыми были на всех приисках и представляли собой примитивные бараки, в них и коротали своё жалкое существование рабочие промыслов. Не особо-то постройки годились для проживания в летнее время, не говоря уж о зиме. От постоянных стирок белья полы в казарме намокали, обрастали плесенью, всюду витал запах гнили. К тому же вынужденная сушка мокрой одежды и обуви проживавших людей добавляли влажность и стойкий запах пота.

С первых дней пребывания Рябов и Брагин на себе ощутили, что Белозёров, о котором наговорил им «добрейшей души человек», на самом деле на рабочих не особо внимания обращал. Белозёрову не хотелось тратить деньги на обустройство и благополучие тех, кто горбатился на приисках, поскольку интересовала его лишь экономия средств и прибыль.

В каждой казарме на прииске Мариинском проживало по сорок пять – пятьдесят рабочих. Конечно, состояние быта уж больно сильно тревожило нутро, но ещё больше душу угнетала мизерная зарплата и поистине каторжный труд, с чем столкнулись два бывших арестанта, успевшие по жизни на себе изведать тягостное бремя за колючей проволокой. И вот теперь, сопоставив жизнь с тюремными условиями, им виделась среда приисковая что неволя.

Узнали друзья: зимой приискатели работают по двенадцать часов, с весны ж до глубокой осени – по четырнадцать. Тяжкий труд, да так длительно, мог выдержать только выносливый мерин.

Рябов и Брагин убедились: да, обеспечивали, как и обещали, продовольствием и одеждой, обувью, табаком, предметами первой необходимости и даже спиртным, за что управа не забывала высчитывать с заработка. Но столкнулись и с казённым питанием, от которого иной раз нос воротили, есть не хотелось. Скудные, а больше не особо приятные на вид и запах продукты, выдаваемые по карточкам в лавке, часто бывали некачественными, а порой испорченные и непригодные к употреблению, а это вызывало у рабочих на прииске всеобщее и справедливое недовольство.

Высказал днями Рябов свои рассуждения одному труженику – Серафиму Клинову, совместно проживавшему в одной казарме и работавшему бок о бок на одном участке. Намётанный глаз Рябова усёк сразу, что Клинов здесь не по своей воле. И не ошибся. Серафим по возрасту старше Рябова и, как оказалось, из числа приписанных. А сослали его с Тамбовщины в Сибирь за уворованного у помещика бычка, которого забил и решил втихую расторговать в соседних сёлах. Да только «тихо» не получилось. Либо кто донёс, либо помещик у кого сам дознался, проведал, и обрушилась беда на Серафима.

– Ну, проясни ты мне, Серафим, не первый год ногами землю топчешь, какого чёрта с меня сгребли за всё про всё больше сороковника рубчиков за отпаханный месяц?! Да ещё с такими харчами, от которых коленья подгибаются! – возмущался Рябов. – А получку насчитали в шестьдесят целковых! Видал, что осталось-то! Пахал, пахал, а карман не больно-то оттопырился.

– Я сам кажный месяц заработок тараню и боюсь растерять его, так что свыкайся. Шестой годок барабаню, а всё едино ничего не меняется, мать их ети! – злобно в ответ выругался Серафим, сплюнул на пол, нервно ногой растёр слюну.

– Что ж вы разгунделись, кто просечёт, так и этого не пощупаете, – предупредительно промолвил лежавший рядом на нарах Семён Прохоров, услышав разговор меж Рябовым и Клиновым.

Семён Прохоров на приисках почти два года, как поселенец. Осужден за крупную кражу и направлен был в Киренск на исправление. Срок вышел, но прослышал про Ленские золотые прииски и добрался сюда в надежде заработать и уехать с деньгами, да понял чуть спустя некоторое время, что попал сюда надолго и накрепко, вроде и не привязан, а не убежишь.

Рабочий люд на приисках представлен в основном и повсеместно из бывших крестьян и батраков. Приехали они с деревень и сёл из разных мест России за «золотым фартом» в надежде – золото им даст достаток встать на ноги, забыть бедность и голод. Но был небольшой контингент и из числа политических ссыльных, а также и бывших уголовников. К последним приискателям и относились, как уже знает читатель, наши герои.

Прохоров познакомился с Клиновым в первые же дни. Благодаря общему прошлому, быстро сблизились, доверительно относились друг к другу. Обособленно общались, не допускали к себе чужие уши.

Рябов с первых дней присмотрелся и к Прохорову – топчаны рядом стояли, так он пред ним постоянно и маячил, а говорок Семёна шептал сам за себя – этот человек имел срок.

– За что сидел-то? – как-то на улице спросил Рябов Прохорова.

– Откуда донос? – на вопрос удивился Семён, вскинул глаза, ждал ответа.

– Да уж сам зрю.

– Ты что, тоже в казематах бывал?

– Давай эту тему давить не будем. Ты мне лучше шепни: давно здесь пашешь?

– Ещё месяц, и два года как будет.

– И что, не уж ли нравится эта параша?

– А она здесь никому не нравится. Документов нет, грош нет, а если что и есть, так на себя их и сжигаешь, чтоб выжить, сиганёшь без документов, значит соскок, и во всех делах бесправный. Мы тут с Клином как-то было в бега собрались да мозгами раскидали: бежать-то некуда – кругом тайга глухая.

– А что за Клин?

– Да это я так Серафима зову.

– А народец-то смотрю, как волы в ярмо впёрлись, вместо того, чтобы начальников на вилы приподнять.

– Ты меня прямо как на допросе за язык тянешь, – мельком осмотревшись вокруг, с опаской ответил Прохоров.

– Да не страшись ты, понять хочу, – вспылил Рябов.

– Не молчат, бузят, то там, то здесь, да промеж себя негодуют, а больше стонут, сам уж усёк, пожалуй. А оно без толку, так что, про какие тут вилы речь. Давеча как тебе тут появиться горняки заварушку организовали, забастовку значит.

– Ну?..

– Что ну, раздавили словно клопов.

Прохоров достал кисет с махоркой, извлёк щепотку и скрутил её в клочок газеты, раскурил и глубоко вдохнул в себя едкий дым.

– Власть тут местная уж больно строптивая, служивых с оружием полно для этого держат. Заводил, аль кто горластый выгоняют – кому они тут нужны смуту наводить. А им куда деваться? Жрать-то надо, так они подаются в копачи-старатели, но их гоняют повсюду, как собак бешеных, а бывает, и постреливают. А на освободившееся место за воротами такие же, как мы, в очереди стоят. Прут и прут люди со всех губерний на прииски – вербуют шибко складно.

– Да-а, этот Белозёров, видать, покруче пахана тюремного будет, – недовольно бросил Рябов. Пнул лежавший подле сапога камушек, тот покатился, но вскоре остановил свой бег и замер.

– Оно не лучше Белозёрова и управляющие приисками, одного поля ягода.

– Правду гонишь, сам вижу, – согласился Рябов и, прислонившись к уху собеседника, тихо добавил: – Только не собираюсь я, Проха, под этими управляющими свой зад парить.

Непроизвольно высказанное Рябовым слово «Проха», с этого дня прилипло к Семёну Прохорову, как кличка. Стал звать его так и Брагин. При этом Семён не обращал внимания на новое прозвище, а воспринимал как сокращение своей фамилии.

Четыре часа утра. Пора вставать. Не отпускает дремота, к тому же ломит руки и поясницу. Рабочий день начинается в пять утра и нужно успеть поесть да приступить к работе вовремя. А опоздаешь, аль провинность какая другая выйдет, тут уж не обессудь – взыщут власти с заработка штрафы целковыми.

«Да доколь, твою мать, это можно терпеть?! – ещё не вставая с нар, в душе вспылил Упырь. – Нет, надо ускорять дела намеченные, иначе сгинешь ты тут Фома Карпович».

А наметил Упырь в своём уме планы дерзкие. Вкусив в первый же месяц гнилую жизнь на прииске, он понял – не по нему такое рабство, от которого крепко нутро давит.

«Золотой фарт должен быть таким: схватить много и сразу, чтобы обеспечить дальнейшую безбедную жизнь без забот и хлопот. А здесь богатство рядом, и надо только грамотно ухватить, продуманно хапнуть! Собрать костяк, прикинуть, как и что, добыть оружие, карту обширной тайги до самых окраин с её речушками и тропами. Пройти по промыслам, навести шмон, набить сколь получится золотья и смотаться с этих мест. Красиво уйти, с большим сокровищем. Тайга большая, ищи-свищи, только всё обмозговать до тонкостей надобно…» – так рассуждал Фома Рябов.

Без четверти пять вышли из казармы Рябов и Брагин. Рабочие вереницей молча и понуро шли в сторону горных работ, где их ждали кирки, лопаты, а с ними и изнурительный труд. Были и такие: шагали в конюшни запрягать лошадей в повозки. В этой людской веренице каждый шёл и думал свою думу, лишь изредка слышались мимолётные разговоры.

– Рябой, сегодня вечерком одну мыслишку промотать бы надо.

– А что за мысля-то?

– Тебе не надоело жрать баланду и пахать с утра до вечера?

– Ну, ты, Упырь, тоже спросил. Кому охота горбатиться за гроши да клопов в казарме кормить?

– Так вот, дума одна у меня уж как с полмесяца в голове бродит: золота урвать сколь сможем и сгинуть отсюда.

– Как это? – оживился Рябой. – А сможем?