Полная версия

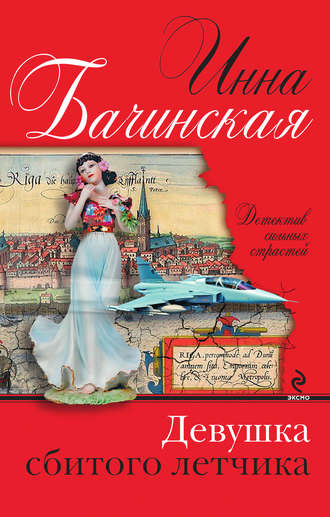

Девушка сбитого летчика

– Ага. И ребенок! Девочка. А на фиг шрамы?

– Для романтики. Когда-то он защитил девушку от хулиганов, разогнал или даже замочил половину, но они, убегая, успели ранить его ножом. А его девчонка – невоспитанная уродина, издевается над прислугой, садовником и гувернантками!

– Анюта, было уже вроде, – сомневается Баська.

– Было, было… ну и что? Все уже было. Один он, что ли, такой?

– Ну, ладно, допустим. И героиня… как бы это… не очень красивая?

– Не очень? Не то слово! Форменная уродина! Ужасно одета, не намазана, не причесана, с грубыми руками, несчастная, учит сестру в институте, на себя – ноль внимания, носит старую кофту своей бабушки. Нанимается в горничные к олигарху. И все ее унижают – особенно сам олигарх и его дочка. Эта девчонка – вообще изверг.

– Ага! – Проворные Баськины пальцы так и летают.

– Он ей грубит, швыряет тарелки, задерживает зарплату, а она только плачет, нос красный, голос насморочный.

– Перебор вроде, – задумывается Баська.

– Нормально. Надо сгустить краски, а потом… Может, он вообще хочет пробудить в ней самоуважение, растолкать, ну, там, чтобы она проявила чувство собственного достоинства, понимаешь? А то она такая жалкая и несчастная… и чтобы бросила в него тарелкой или хотя бы выругалась. А на самом деле он хороший.

– Ты так думаешь? – сомневается Баська.

– Я так не думаю, – твердо говорю я. – Но есть законы жанра! Пер аспера ад астра! Через тернии к звездам, или из Золушки в принцессы. Точка.

– А как он в конце концов обратит на нее внимание? – перебивает она.

Я соображаю. Потом выкрикиваю:

– Знаю! По ночам она подрабатывает в ночном клубе стриптизершей!

– Чего?!

– А чего? Нормально. Тут можно шикарные сцены – везде позолота, публика в вечерних туалетах, и стриптизерша… с фигурой! В одних трусиках, золотых, с бахромой. Стрингах. И он в нее влюбляется. Но не узнает.

– А дочка как? – Баська, похоже, заинтересовалась.

– Дочка? Ну, допустим… допустим… она увидела, как горничная репетирует в своей комнате, и пришла в восторг, и поняла, что тоже хочет стать стриптизершей. Тут они и подружатся и начнут репетировать вместе. – (Баська фыркает). – И вообще, она тоже хорошая, но папа не обращает на нее внимания, все время занят, и она, чтобы привлечь его внимание…

– Ага, – скептически хмыкает Баська, – чтобы привлечь его внимание, достает обслугу и гувернанток?

– Ну… да! А что? Скажешь, нет правды жизни?

– И папа-олигарх нарадоваться не может, что дочка вдруг стала делать уроки и не грубит и вообще стала похожа на человека, да?

– Ну! А потом оказывается, что девушка, на которую когда-то напали хулиганы, это на самом деле горничная-стриптизерша, но они друг друга не узнаю́т!

– Не узнаю́т, как же! Совести у тебя нет, – бросает Баська. – Ну, да ладно, не «Война и мир»! Погнали!

И так далее и тому подобное. Творчество, однако!

…Папа Владик улетел на крыльях любви, оставив мне Веню с парчовой торбой и музыкальным инструментом.

Веня деловито вытряхивает деньги из торбы на журнальный столик, смотрит на меня.

– Давай посчитаем, – предлагает он.

– Ты разве не считал?

– Папа считал, но я уже забыл. – Он хитрит, прекрасно он помнит, но ему приятно еще раз подержать в руках свои сокровища. Смотрит на меня умильно.

– А что ты хочешь купить? – спрашиваю.

– Машину! Только папа сказал, еще мало. Пойдем в парк? – В глазах его – ожидание.

Я раздумываю, что ответить, призывая на помощь все читанное или слышанное. Педагог из меня – как китайская танцовщица – сравнение из репертуара Баськи.

Раздумья мои прерывает дверной звонок. Легка на помине, Баська вламывается в прихожую, вихрем проносится в гостиную, со стоном падает на диван и теряет сознание. Веня испуганно смотрит на меня.

– Ничего, Венечка, – говорю я, – тетя очень быстро бежала и…

– Я ее отравила! – заявляет Баська утробным голосом, не открывая глаз. – Посреди семинара по удалению мозолей.

– Чем?

– «Тайдом»!

– И она… согласилась? – Вопрос – глупее не придумаешь.

Она открывает глаза, внимательно смотрит на меня:

– Нет. Но я ее убедила.

– И где же она? – Я все еще не верю.

– Дома. Приехал Воланд и забрал тело.

Неужели правда? Я с сомнением смотрю на Баську. Она мрачна, раздувает ноздри и не накрашена. Последнее обстоятельство пугает меня. Баська даже мусор выносит при полном параде – под девизом «никогда не знаешь».

– Ты… это… правда? – Чья-то липкая холодная ладошка скользит по спине. – Бася! Ты… с ума сошла?

– Не бойся! Тебе что, ее жалко?

– Нет, но… ты шутишь? Конечно, жалко!

– Какие тут шутки!

– И что… теперь?

– Теперь в тюрягу. Будешь свидетелем защиты, скажешь, что… ну, в том смысле, что она сама напросилась. Суд присяжных меня оправдает, надеюсь.

– А кого она отравила? – спрашивает Веня.

Тут только Баська его заметила:

– А ты чего тут?

– Меня папа привел!

– С каких щей?

– Чего? – не понял Веня.

– Тетя шутит, – вмешиваюсь я. – Это у нее такие шуточки. Не обращай внимания.

– А где кормилец? – Это мне.

– В ночном. Веня, ты не видел Филиппа? – Я пытаюсь отвлечь ребенка, предчувствуя последующую Баськину реплику. Филипп – мой кот, толстый вальяжный полукровка, сиамец пополам с персом. Сиамо-перс. Или персо-сиам. Проявляющий активность лишь в одном случае – при виде Вени. Говорят, собаки любят детей. Всяких. Филипп даже в этом противоположен собаке. Он бежит прятаться.

– Он спрятался, – говорит Веня.

– Иди поищи, – предлагаю.

– У них в богадельне ночные смены? – спрашивает Баська. – И ты повелась?

– Какая разница, – говорю. – Он что мне, муж? Или любовник?

– Им всегда легче, – вздыхает Баська. – Даже самый занюханный кому-то нужен. У тебя водка есть?

– Есть.

– А мозоли?

Я вытаращиваю глаза:

– А при чем тут…

– Представляешь, она рассказала, как удаляла мозоли, в лицах и деталях, сняла колготки и показала где, а я… ее…

– Ты ее?..

– Я предложила ей вишневую наливку тети Паши, сказала, друзья привезли из Монако. Там бутылка фирмовая. Она вырубилась после третьей рюмки.

– Это же синильная кислота!

– Ага. Я не пила. А потом вызвала Волика и… вот. Самое ужасное, что ее стошнило на ковер. Бр-р-р! Волик очень извинялся. Можно, я у тебя останусь?

– Оставайся. А водка зачем?

– От стресса. Целый рабочий день она крутила мне… – Баська оглядывается на Веню и заканчивает: – …голову. Представляешь? Спрашивала о тебе, между прочим, рвалась, но я не пустила.

– Спасибо.

– Будешь должна. Наливай!

Мы выпили. Закусили крохотными прошлогодними огурчиками. Подарок Владика, маринад по собственному рецепту. Он кладет в него хрен. С непривычки глаза лезут на лоб.

– Крепкий, зараза! – выдыхает Баська и шмыгает носом. – А по виду не скажешь!

– В смысле?

– Да огурец! На вид – божий одуванчик, а продирает!

– Божий одуванчик? – Я присматриваюсь к Баське.

– Да этот твой Владик! – кричит она. – С его внешними данными ему только блинчики с повидлом стряпать, а тут такое зверство!

– Ты его еще не знаешь, – говорю. – Владик… это гигант общепита!

– Ага. А как твоя крыса?

– Нормально. Всегда со мной.

– А твой котяра… Филипп?

– В смысле?

– Ну… что он, когда она?..

– Ты серьезно? – Я смотрю на Баську. Она отвечает несфокусированным взглядом. – Это же умозрительная крыса! Он ее не видит! Ее никто не видит, кроме меня!

– А-а-а… Ну, тогда… в смысле… ага…

– Ты тоже пила тетипашину наливку? – спрашиваю подозрительно.

– Я? – Баська пытается вспомнить. – Это… – Она трет ладонью лоб. – Кто? Что-то… я… мне… ой, плывет! Бедный Воланд… – Она хихикает. – Ой!

Я мчусь за тазом. Стаскиваю с антресолей, роняя на пол разное барахло. Хорошо, что не выбросила. Баська лежит на животе, одна рука касается пола, лицо в щели между подушкой и спинкой дивана. Меня обдает ужасом – умерла! Я с грохотом роняю таз и падаю на колени перед Баськой. Хватаю ее руку, трясу за плечо. Она что-то бормочет. Жива!

«Да что же это такое! – думаю беспомощно. – С чего ей умирать! Очнись, мать! (Это себе.) Совсем сбрендила?»

– Тетя умерла? – спрашивает Веня. С Филиппом на руках он тихо стоит на пороге. На морде Филиппа обреченное выражение, лапы повисли.

– Тетя спит! – говорю я твердо, отпуская ее безвольную руку. Рука ударяется об пол.

– А таз зачем? – Вот настырный ребенок!

– Стирать буду, – говорю. – Носовые платочки.

– Папа сказал, чтобы я пил молоко. У тебя какое варенье?

А черт его знает, какое у меня варенье! Я его не ем. Стоит в буфете какое-то – кстати, прошлогодний подарок Владика.

– Идем посмотрим. – Я беру его за руку, и мы идем в кухню. – Вот! – Я ставлю на стол банку с вареньем. На банке никаких опознавательных знаков. На крышке – закорючка, тайный масонский код. – Твой папа варил.

– Папа? – Веня на миг задумывается. – Тогда это вишневое без косточек. Давай молоко!

Никак смена растет. Он опускает Филиппа на пол, и тот немедленно удирает…

…Веня спит на кресле-кровати. Баська – на диване. Я расстилаю постель, укладываюсь и щелкаю выключателем ночника. Темень обертывает меня, как одеялом. Она густа, ее можно потрогать пальцем, она звенит едва слышным паутинным звоном. На спинке кровати сидит Белая крыса Амалия. Улыбается насмешливо, разглаживает лапой усы, шевелит кончиком розового хвоста.

– Пошла вон! – говорю я вслух и накрываюсь с головой. – Нет меня. Брысь!

– Неудачница! – фыркает Амалия. – Я всегда знала, что ничего путного из тебя не выйдет. Ленивая. – Она загибает коготь на лапе. – Инертная. – Еще один коготь. – Безразличная. Руки-крюки. Отвратительный почерк. Неряха. Не умеешь себя поставить. Сутулишься. И медведь на ухо наступил!

– Все? – Я высовываюсь из-под одеяла.

Тишина. Амалии нет. Я рывком сажусь. Включаю ночник. Тусклый зеленый эллипс появляется на поверхности тумбочки. На спинке кровати никого.

– Эй, ты где?

Молчание. Ночник самопроизвольно гаснет, и я с трудом сдерживаю вопль.

…Мне снова шесть лет, я заявилась со двора исцарапанная, грязная, кругом виноватая. Амалия звала меня, но я делала вид, что не слышу. Прекрасно понимая, что она прекрасно это понимает и расплата неминуема. Она молча отправила меня в ванную комнату. Налила горячего молока. Молчать она умела так, что мурашки по коже.

Погасила свет и закрыла дверь спальни, не сказав ни слова. Мне бы извиниться, но язык прилип к гортани. Я лежала в кромешной тьме, затаив дыхание. Вокруг потрескивало, шуршало – кто-то осторожно бегал на мягких лапах, трогал одеяло, дышал мне в ухо. Окно висело в пространстве длинной серой фигурой. Отчаянно чесалось правое колено, но я, парализованная, лежала бревном.

Вдруг в стекло громко затарабанило и створки окна с треском разлетелись в стороны. Вопль ужаса, который исторг несчастный комок плоти в кровати, мог поднять и мертвого. Сквозняк пролетел по комнате, коснулся моего лица. Створки, ударившись о стену, со стуком вернулись на место. В небе полыхнул ослепительный синий разряд, раскат грома тряхнул дом – и тут же ударил ливень.

Я была жива. Я даже перевела дух. Ливень – это не страшно. Гроза, молния, гром – все это не страшно. Это не… Вий. Накануне я смотрела кино про Вия, как он в старой церкви… и… и… вот!

Амалия не пришла. Она никак не откликнулась на мой вопль. И я впервые почувствовала что-то вроде ненависти. Я поняла своим скудным шестилетним разумом, что взрослое холодное и жестокое ее пренебрежение перевешивает все мои мерзкие проступки, вместе взятые. Проступки мои были гадкие, мелкие, жалкие, а ее правота была страшной. Во мне всегда жила уверенность, что, если я стану хорошей, она меня полюбит… и теперь эту уверенность унесло сквозняком. Я поняла, что никогда… никогда! Никогда Амалия не примет, не простит… Чего? Что мой отец женился на маме? Она обожала его. У них было общее детство. Общий учитель английского. Их дразнили женихом и невестой. Родители их дружили. Она надеялась и ждала…

Об этом я узнала много позже. Случайно – отец, смеясь, рассказал как-то маме, что Амалия не давала ему проходу, писала письма, таскалась следом, и ему приходилось удирать через дырку в заборе…

Ненавижу! Не-на-ви-жу. Мне не нужна ее любовь. Если бы она вдруг решила полюбить меня, я бы гордо отвернулась. Я бы… я бы…

Сколько можно?! Ее давно нет! Я вдруг замечаю, что плачу. Холодные дорожки слез по вискам.

Отпусти меня! Отпусти! Слышишь?

Едва слышный звук шагов. Я замираю, сердце колотится в горле. Светлый столбик у моей кровати. Веня!

– Ты спишь? – спрашивает Веня.

– Что случилось? – Я с облегчением перевожу дух и зажигаю ночник. – Ты видел… крысу?

Босой Веня в полосатой пижамке, с парчовой торбой на шее.

– У тебя живет крыса? – Круглые от удивления глаза и открытый рот.

– Нет!

– Можно, я к тебе? Там в углу страшное чудище! Оно шевелится и храпит. Послушай!

Из гостиной доносился храп.

– Слышишь?

Я приподняла край одеяла. Веня холодной рыбкой нырнул ко мне. Прижался. Жесткая парча уперлась мне в бок. Его волосы пахли перьями.

«Может, взять его себе?» – подумала я. У Владика новая любовь, мама неизвестно где. А мы будем ходить в парк играть на флейте. А потом купим машину. Я получу права, Веня пойдет в школу. Я буду ходить на родительские собрания и делать с ним уроки. Смысл появится. А то время идет… и проходит. А?

Эй ты, Амалия! Выходи, подлая трусиха! Я тебя не боюсь. Я как ребенок номер триста пятьдесят три, которому старый робот читал по ночам сказки. И мне больше не страшно. Я нащупываю рукой ночник, лягушонка под зонтиком, сжимаю в руке – только попробуй!

Утром я встану первая, приготовлю завтрак. Разбужу Баську и Веню. По очереди отправлю в ванную. Включу музыку, что-нибудь легкое, вальсы Штрауса например. И мы сядем за стол, и будем сидеть долго-долго, пить молоко и кофе и разговаривать.

Баська еще раз расскажет про Ольгицу, вспоминая новые детали, потом мы еще раз пересчитаем капиталы из парчовой торбы, обсудим, сколько осталось до машины. И пойдем в парк. Веня будет… Как это называется? Халтурить? Я представляю себе вдохновенное лицо Вени, халтурящего на флейте, рядом коробочка для денег, а в ней смятая бумажка (моя!) и еще копейки, и смеюсь.

Обнимаю Веню, прижимаю к себе. Он сопит, дыхание у него горячее…

Глава 6

Семейный обед

Почему мои родители сдали меня Амалии? Нет ответа. Хотели как лучше, наверное…

Она ушла от нас, когда мне было десять. По слухам, после ссоры с мамой. Амалия сказала ей все, что думала обо мне, и мама попросила ее уйти. Насовсем. Это версия тети Аи. А Лелечка по секрету рассказала, потом уже, что она вроде как вышла замуж… А вообще, меня отдали Амалии потому, что папа думал, что этого хочет мама, а мама – наоборот. Она бывала у нас в доме, мама была с ней приветлива и всегда повторяла: какое счастье, когда у ребенка такой воспитатель. Папа и предложил Амалии переехать к нам. Мужчины часто все понимают неправильно. Лелечка однажды сказала мне по секрету, что мама была недовольна, она робела в присутствии Амалии… Такое недоразумение получилось. А в итоге – Белая крыса, пугающая меня по ночам.

Амалия умерла спустя десять лет, мы узнали об этом от Лелечки. Она же передала мне «сувенир» от Амалии, как она выразилась, – простенький медальончик в виде сердечка, серебряный, с крошечной блеклой стекляшкой, завернутый в кусочек замши. Моим первым побуждением было отдать его кому-нибудь, выбросить, но я постеснялась. Поэтому лишь убрала с глаз долой – сунула в какую-то шкатулку и забыла. И ни письма, ни записки. Ничего. Как расценить ее прощальный жест – я не знаю. То ли как просьбу о прощении? То ли как желание остаться в памяти? То ли больше некому было оставить? В конце концов, мы были ее единственной семьей. Не знаю. Я тогда заплакала, сама не знаю почему. Мне было жалко Амалию, которую никто не любил. Я повторяла себе, что она сама виновата, что она была высокомерна, нетерпима, агрессивна, как ее любить такую? Еж с колючками. Но ведь еж не виноват, что у него колючки!

Ладно! Пережито, забыто. Сколько можно?

Вырвал меня из сна телефонный звонок. Бросив взгляд на спящего Веника, я вскочила и помчалась в прихожую. Я представляла себе, кто звонит. Да что там представляла! Я знала. На домашний мне звонят считаные люди, и среди них только двое звонят в воскресенье. Я не ошиблась – это была Аичка.

– Аня, доброе утро. Надеюсь, я тебя не разбудила, – сказала Аичка официально.

Разбудила, разумеется, но я не признаюсь даже под страхом смертной казни.

– Нет, тетя Ая, я уже давно на ногах.

Интересно, который теперь час!

– Надеюсь, у тебя все в порядке. Я и Леля хотим пригласить тебя на обед. Сегодня. Извини, что не известили заранее, так получилось. Успеешь? В два. Ровно. Постарайся не опоздать.

– А… обед? Ага… – Меня бросает в жар – чей-нибудь день рождения? А я забыла? Нет, кажется. Сестры родились в… июне. – Ладно, – лепечу я. – А… что принести?

– Ничего, – отвечает Ая снисходительно. – Все есть. В два, поняла?

– И когда ты наконец научишься манерам? – слышится мне. – Цветы, разумеется!

– Приду! Спасибо. – И тут же лихорадочная мысль: куда девать Веню? Подозреваю, что Владик не вернется до вечера. Взять с собой? Из гостиной доносится храп – Баська! Как удачно!

Через пять минут новый звонок, на сей раз Лелечка.

– Анечка, привет! – шепчет она возбужденно. – Ты не представляешь себе, что случилось! Приехал Николенька Биллер! Я до сих пор не могу опомниться, просто голова кругом! Остановится у нас, мы уже пригласили. Помнишь Николеньку? Такой солидный маленький мальчик с бабочкой! Ну, ты не можешь не помнить! Придет на обед. Мы сейчас за продуктами. Анечка, принеси кофе! Ты же знаешь Аичку. Она не признает кофе. Сказала – купит, но я не уверена. Принесешь, ладно?

– Ладно, Лелечка. – Так получилось, что Ая для меня – тетя Аичка, а тетя Леля – просто Лелечка. – Принесу. Какой?

– Покрепче! Молотый! – Заполошное «Ой!», вслед: – Целую! Все! – И сигналы отбоя.

Я собиралась спросить, кто такой Николенька Биллер, но было уже поздно. Она сказала, я должна его знать… но я не знаю. Стоп! Амалия тоже Биллер! Ее родственник? С бабочкой? Смутное видение маленького мальчика, белобрысенького, с чистыми ручками, с галстуком-бабочкой… сто лет назад… Господи! Неужели тот самый? Блестящий пример для подражания! Уменьшенная копия Амалии и тоже Биллер. И кто же он сейчас? Учитель чистописания? Банкир? Мастер церемоний? Толстый рыхлый блондин с бабочкой? Позвонить, что ли, и отказаться? Черт побери! Не хватит смелости, и думать нечего. Аичке никто никогда не отказывает, она не позволит.

Баська никак не может продрать глаза. Она отпихивает мои руки, что-то бормочет, сбрасывает с себя плед.

– Который час?

– Уже двенадцать! Вставай! Останешься с Веником!

– Чего? – Она мигом просыпается. – С каких щей?

– Звонила Аичка, зовет на обед. Приехал Николенька Биллер…

– Какой, к черту, Николенька Биллер? – стонет Баська. – Господи, до чего же мне погано!

– Мой друг детства, родственник Амалии.

– На фиг он тебе?

– Аичка сказала, прибыть в два. Хочешь со мной?

– Упаси бог! Я ее боюсь. А что мы будем делать?

– Пойдете в парк играть на флейте.

Она переводит взгляд на окно – там сумрачный не то день, не то уже вечер…

…Мне открыла Лелечка, сияющая, в новом бордовом платье с кружевным воротничком, с седыми букольками, заколотыми рожками над ушами, и с восторгом прошептала:

– Он уже здесь!

Из гостиной слышался – о, чудо! – смех Аички и приятный мужской голос.

– Пошли, – тянет меня за руку Лелечка.

Высокий молодой человек, обаятельно улыбаясь, поднимается мне навстречу.

– Анечка? Неужели? – Он непринужденно целует меня в щеку. – Ты стала просто красавицей! Я прекрасно тебя помню!

Я впадаю в ступор! Кареглазый блондин, красавец, с широким разворотом плеч… куда там нашему олигарху! На учителя правописания он не похож, на банкира тоже. Скорее на альпиниста.

– Я тоже, – вру я довольно неубедительно. – У тебя еще была бабочка…

Он смеется. Смех у него заразительный.

– Я ее терпеть не мог! Все мама.

– За стол! – командует Аичка. – Аня, ты сюда. Николенька – рядом со мной!

Мы рассаживаемся. Причем Николенька дожидается, пока усядутся дамы, и только потом садится сам. Аичка выразительно смотрит на Лелечку, потом на меня.

– А вы кто? – спрашиваю я. Мне не терпится узнать, чем это чудо может заниматься.

– Я пилот.

Летчик-вертолетчик! Ха, кто бы сомневался! Жаль, без формы. Баська упадет!

– Командир корабля! – спешит Лелечка. – В «Эрбалтик»!

– Воздушный извозчик, – говорит Николенька шутовским тоном.

– А на чем вы летаете?

– Наша компания еще молодая, летаем в основном по Европе, на «Боингах-737».

– Жаль, Амалия не дожила, – сетует Аичка, покачивая головой. – Она бы гордилась тобой. – Взгляд в мою сторону, приподнятая выразительно бровь – правая.

– А ты, Анечка? – Он поворачивается ко мне.

– Я… иллюстратор, в «Арт нуво», это наше издательство.

– Рисуешь для книжек? Всегда завидовал художникам. Я пишу как курица лапой.

– Сейчас уже никто не пишет, все печатают, – вмешивается Аичка. – Ты, разумеется, выпьешь? Коньяк?

– Говорят, все летчики пьют, – ляпаю я.

– Еще как! Страшные алкоголики, – улыбается Николенька. – Помню, когда мы осваивали «Боинг» во Франкфурте – там был наша учебка, так сказать, – мы устроили конкурс, кто… извините, девушки, – он снова улыбается, – …кто свалится первым. В итоге на ногах остался один поляк. Допил бутылку и пошел к себе в номер. А наутро мы нашли под дверью его туфли. Помню, хохот стоял на весь центр!

– Весело живете, – говорю я, бледно улыбаясь. Мне почему-то некомфортно, моя жизнь кажется мне пресной и невыразительной по сравнению с жизнью этого… европейского альпиниста. Кроме того, он – Биллер! Племянничек Белой крысы… Одно это вгоняет меня в ступор. Эх, жаль, нет Баськи – вот уж кто оторвался бы от души!

– Без веселья в нашей профессии нельзя, – отвечает он.

– Конечно, постоянная опасность, – подсказывает Лелечка с горящими глазками. – Нужно снимать стресс. Я, например, страшно боюсь летать!

– Я как-нибудь возьму вас с собой в Европу, – смеется Николенька.

– Ой! – радостно пищит Лелечка и заливается краской.

– А твоя семья? – спрашивает Аичка.

– Нет семьи, – он разводит руками. – Все времени не было.

«Ври больше, – думаю я, скользнув по нему скорым взглядом. – С такими-то данными…»

Аичка бросает на меня выразительный взгляд и дергает правой бровью: мотай на ус!

– А мама? – спрашивает она.

– Мамы нет, уже семь лет.

– Как жаль, она была красавицей… Давайте за тех, кого нет с нами. За Эвочку! За Амалию!

Обед затянулся почти до семи. Николенька травил байки из быта летчиков, о коллегах и пассажирах, мы хохотали до слез. Я оттаяла, разжалась пружина внутри, я забыла о том, что он тоже Биллер. В нем не было ничего от Амалии. Лелечка смотрела на него влюбленными глазами. Его рука невзначай касалась моей…

«Знаем мы таких! – мысленно фыркала я, исключительно из духа противоречия, все еще сопротивляясь его обаянию. – Невеста в каждом порту!»

…Он пошел провожать меня. Я хотела вызвать такси, чтобы быстрее, но Николенька сказал, что нужно проветриться и он настаивает. Я старалась не думать о Баське и Венике, представляя, что она мне запоет! Тем более что мобильник я забыла дома. Честное слово, забыла! Совершенно случайно.

Вечер был отвратительный! С низких небес сеял мелкий дождь, пронзительный холод пробирал до костей, да еще и ветер с севера дул изо всей силы, толкая в спины одних и ослепляя других. Николенька рассекал, как ледокол, заслоняя меня от ветра. Говорить мы не могли – при такой погоде невозможно раскрыть рот. Он, правда, пытался что-то сказать, но я всякий раз кричала «что?», и он заткнулся наконец.

Мы попрощались у моего подъезда. Он сказал, что позвонит – ему хочется увидеть город, который так изменился за столь долгое его отсутствие. Завтра обещали хорошую погоду. Он снова поцеловал меня в щеку. От него приятно пахло.

Показать ему город – ах, начало прекрасных отношений! В нашем городе у него, видимо, еще никого не было. Знаем мы, проходили. Хотя откуда такой пессимизм? Героини Баськиных опусов, вылезшие из-под нашего коллективного пера, верят во все хорошее, идут по жизни с широко открытыми глазами, всем помогают и в конце концов получают по заслугам. Чем я хуже?

Баська распахнула дверь, не дожидаясь звонка – узнала меня по шагам. Глаза ее метали искры, ноздри раздувались. Руки она уперла в бока.