Полная версия

Методы оценки качества поверхностных вод суши

О. С. Решетняк

Методы оценки качества поверхностных вод суши

Введение

Состояние поверхностных вод в экономически развитых регионах в связи с деятельностью человека в настоящее время неблагополучно, а качество воды многих водоемов и водотоков не удовлетворяет современным нормативным требованиям. Антропогенное воздействие на водные объекты приводит к нарушению их экологического состояния, ухудшению качества водной среды и, как следствие, снижению устойчивости водных экосистем. Еще недавно объемы и токсичность техногенных выбросов в целом не превышали способности биосферы к их поглощению и нейтрализации. Сегодня же они достигают предела возможностей природных экосистем к самоочищению. Помимо истощения природных ресурсов, развитие промышленности создало новую проблему – загрязнение водной среды.

Оказались сильно загрязненными, преимущественно промышленными отходами, водоемы, атмосферный воздух, почва. Эти загрязнения не только крайне отрицательно сказались на плодородии почв, растительности и животном мире, но и стали представлять существенную опасность для здоровья людей. К настоящему времени не сохранилось ни одного уголка на Земле, где отсутствовало бы влияние человека на природу. Даже в Антарктиде отмечены радиоактивные осадки и повышенное содержание некоторых приоритетных загрязняющих веществ.

Поэтому развитие методов и средств контроля качества поверхностных вод суши, а также разработка методологии оценки качества вод по гидрохимическим, гидробиологическим и экотоксикологическим показателям становятся особенно актуальными.

1. Качество поверхностных вод суши. Нормативы оценки качества воды

Под качеством воды в целом понимается характеристика ее состава и свойств, определяющая ее пригодность для конкретных видов водопользования (ГОСТ 17.1.1.01-77), при этом критерии качества представляют собой признаки, по которым проводится оценка качества воды.

1.1. Виды водопользования

Основные виды водопользования на водотоках и водоемах регламентируются Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и подлежат утверждению органами местного самоуправления субъектов РФ. Водопользование – использование водных объектов для удовлетворения любых нужд населения и народного хозяйства (ГОСТ 17.1.1.01-77).

Согласно ГОСТ 17.1.1.03-86 «Охрана природы. Гидросфера. Классификация водопользований», водопользование классифицируется по:

– целям использования вод;

– объектам водопользования;

– техническим условиям водопользования воды;

– условиям предоставления водных объектов в пользование;

– характеру использования воды;

– способу использования водных объектов.

Вода водоемов и водотоков используется для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, сброса очищенных сточных и (или) дренажных вод, производства электрической энергии, орошения земель, функционирования водного транспорта, сплава древесины и др.

К хозяйственно-питьевому водопользованию относится использование водных объектов или их участков в качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для обеспечения водой предприятий пищевой промышленности. В соответствии с Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4.559-96, питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, быть безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства (отсутствие неприятного вкуса, запаха и т.п.).

К культурно-бытовому водопользованию относится использование водоемов и водотоков для купания, занятия спортом и отдыха населения. Требования к качеству воды, установленные для культурно-бытового водопользования, распространяются на все участки водоемов и водотоков, находящихся в черте населенных мест, независимо от вида их использования в качестве объектов для обитания, размножения и миграции рыб и других водных организмов.

Согласно СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», установлены гигиенические нормативы состава и свойств воды водных объектов с точки зрения их использования и охраны. Выделены две категории водопользования: к первой категории водопользования относится использование водных объектов или их участков в качестве источника питьевого и хозяйственно-бытового водопользования, а также водоснабжение предприятий пищевой промышленности; ко второй категории водопользования относится использование водных объектов или их участков для рекреационного водопользования. Требования к качеству воды, установленные для второй категории водопользования, распространяются также на все участки водоемов, находящихся в черте населенных пунктов.

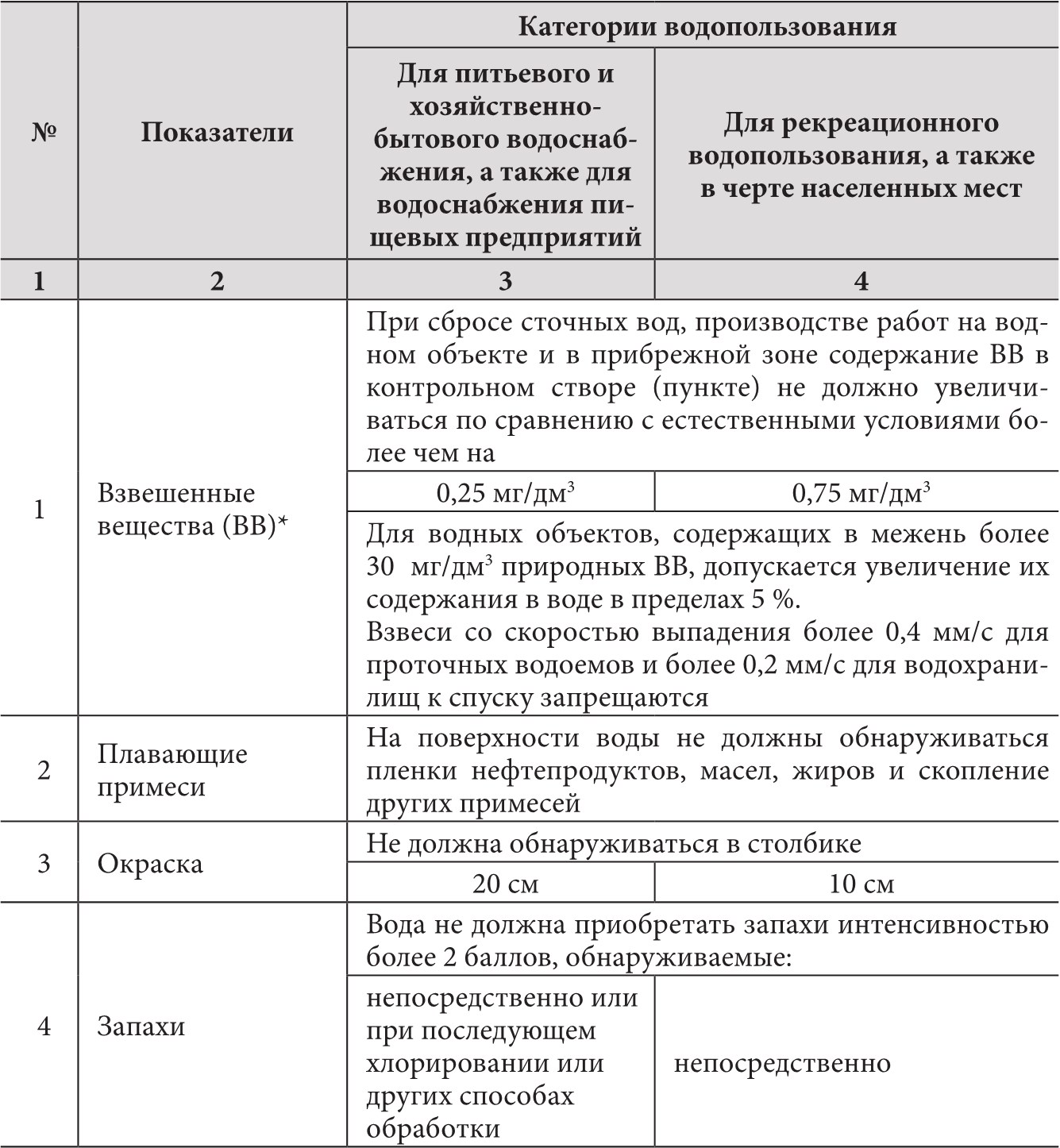

Качество воды водных объектов должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 (табл. 1), при этом содержание химических веществ не должно превышать ПДК веществ в воде водных объектов по ГН 2.1.5.689-98 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Наиболее строгие требования предъявляются к водоемам и водотокам, относящимся к категории рыбохозяйственного назначения. Федеральный закон № 420-ФЗ от 28.12.2010 определяет, что к водным объектам рыбохозяйственного значения относятся водные объекты, которые используются или могут быть использованы для добычи (вылова) водных биоресурсов.

Таблица 1

Общие требования к составу и свойствам воды водных объектов в контрольных створах и местах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования (СанПиН 2.1.5.980-00)

Примечания:

* Содержание в воде взвешенных веществ неприродного происхождения (хлопья гидроксидов металлов, образующихся при обработке сточных вод, частички асбеста, стекловолокна, базальта, капрона, лавсана и т.д.) не допускается.

** Для централизованного водоснабжения; при нецентрализованном питьевом водоснабжении вода подлежит обеззараживанию.

*** В случае превышения указанных уровней радиоактивного загрязнения контролируемой воды проводится дополнительный контроль радионуклидного загрязнения в соответствии с действующими нормами радиационной безопасности; Ai – удельная активность i-го радионуклида в воде; YBi – соответствующий уровень вмешательства для i-го радионуклида (приложение П-2 НРБ-99 (НРБ – нормы радиационной безопасности)).

Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе ПДК вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение, утверждены Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 13.12.2016 № 552.

1.2. Нормативы качества воды

Контроль и оценка качества водной среды осуществляются с помощью системы основных нормативов.

1. Предельно допустимая концентрация (ПДК) химического вещества в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (ПДКв), мг/дм3 – максимальная концентрация вещества в воде, которая при поступлении в организм в течение всей жизни не должна оказывать прямого или опосредованного влияния на здоровье населения в настоящем и последующих поколениях, в том числе в отдаленные сроки жизни, а также не ухудшать гигиенические условия водопользования (ГН 2.1.5.689-98).

2. Предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ в воде водоемов, используемых для рыбохозяйственных целей (ПДКрыбхоз), мг/дм3. Она характеризует его максимально допустимую концентрацию (или его метаболитов) в воде, при которой в водном объекте не возникают последствия, снижающие его рыбохозяйственную ценность (в ближайшее время и в перспективе) или затрудняющие его рыбохозяйственное использование при постоянстве этой концентрации в воде водного объекта (Методические … 2009).

Величина последней для подавляющего большинства нормируемых веществ всегда значительно меньше ПДКв. Это объясняется тем, что токсические соединения могут накапливаться в организме рыб в весьма значительных количествах без влияния на их жизнедеятельность.

3. Временно допустимая концентрация (ориентировочно безопасный уровень воздействия) загрязняющих веществ в воде водоемов (ВДКв), мг/дм3. Нормативы, определяемые этим показателем, устанавливаются расчетным путем на срок 3 года (http://dic. academic.ru).

4. Ориентировочный допустимый уровень химического вещества в воде (ОДУ), мг/дм3 – временный гигиенический норматив, аналогичный ПДК (http://dic.academic.ru). Разрабатывается, как правило, расчетным способом и на основе экспресс-экспериментальных методов прогноза токсичности. Применяется только на стадии предупредительного санитарного надзора за проектируемыми или строящимися предприятиями, реконструируемыми очистными сооружениями и т.п.

5. Предельно допустимый сброс (ПДС), г/ч (кг/сут) – это норматив, регламентирующий массу загрязняющего вещества в сточных водах, сбрасываемых в водоем. Это масса вещества в сточных водах, максимально допустимая к отведению с установленным режимом в данном пункте водного объекта в единицу времени с целью обеспечения норм качества воды в контрольном пункте (ГОСТ 17.1.1.01-77).

Применение этого норматива должно обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических норм, установленных для водных объектов. Величина ПДС определяется расчетным путем на период, установленный органами по регулированию использования и охране вод. После этого она подлежит пересмотру в сторону уменьшения вплоть до прекращения сброса загрязняющих веществ в водоемы.

Нормирование качества воды состоит в установлении для воды водного объекта совокупности допустимых значений показателей ее состава и свойств, в пределах которых надежно обеспечиваются здоровье населения, благоприятные условия водопользования и экологическое благополучие водного объекта.

Правила охраны поверхностных вод устанавливают нормы качества воды водоемов и водотоков для условий хозяйственно-питьевого, культурно-бытового и рыбохозяйственного водопользования. Вещество, вызывающее нарушение норм качества воды, называют загрязняющим (ГОСТ 17.1.1.01-77).

Предельно допустимая концентрация вещества в воде устанавливается:

– для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (ПДКв) с учетом трех показателей вредности: органолептического; общесанитарного; санитарно-токсикологического.

– для рыбохозяйственного водопользования (ПДКвр) с учетом пяти показателей вредности: органолептического; санитарного; санитарно-токсикологического; токсикологического; рыбохозяйственного (Методические … 2009).

Рыбохозяйственные ПДК также должны удовлетворять ряду условий, при которых не должны наблюдаться (Методические … 2009):

– гибель рыб и кормовых организмов для рыб;

– постепенное исчезновение видов рыб и кормовых организмов;

– ухудшение товарных качеств обитающей в водном объекте рыбы;

– замена ценных видов рыб на малоценные.

Органолептический показатель вредности характеризует способность вещества изменять органолептические свойства воды. Общесанитарный – определяет влияние вещества на процессы естественного самоочищения вод за счет биохимических и химических реакций с участием естественной микрофлоры. Санитарно-токсикологический показатель характеризует вредное воздействие на организм человека, а токсикологический – показывает токсичность вещества для живых организмов, населяющих водный объект. Рыбохозяйственный показатель вредности определяет порчу качеств промысловых рыб.

Наименьшая из безвредных концентраций по трем (пяти) показателям вредности принимается за ПДК с указанием лимитирующего показателя вредности (ЛПВ). Критерии оценки загрязненности поверхностных вод (ПДК, ЛПВ и классы опасности веществ) разными группами веществ приведены в Приложении 4.

1.3. Критерии экстремально высокого и высокого уровня загрязнения воды

1. Под экстремально высоким уровнем загрязнением (ЭВЗ) природной среды понимается для поверхностных вод суши (РД 52.24.643-2002):

а) максимальное разовое содержание для нормируемых веществ 1–2-го класса опасности в концентрациях, превышающих ПДК в 5 и более раз, для веществ 3–4-го класса опасности – в 50 и более раз1;

б) появление запаха вод интенсивностью более 4 баллов;

в) покрытие пленкой (нефтяной, масляной или другого происхождения) более 1/3 поверхности водного объекта при его обозримой площади до 6 км2;

г) покрытие пленкой поверхности водоема на площади 2 и более км2 при его обозримой площади более 6 км2;

д) снижение содержания растворенного кислорода до 2 мг/дм3 и менее;

е) увеличение биохимического потребления кислорода (БКП5) свыше 40 мг О2/дм3;

ж) массовая гибель моллюсков, раков, лягушек, рыб, других водных организмов и водной растительности.

2. Экстремально высокие уровни загрязнения природной среды, как правило, обусловлены аварийными и залповыми выбросами (сбросами) ЗВ. Информация об аварийных (залповых) выбросах (сбросах) ЗВ в природную среду в следующих случаях (РД 52.24.643-2002):

а) если аварийный выброс (сброс) привел к экстремально высокому загрязнению и оно зафиксировано аналитически или по визуальным и органолептическим признакам;

б) при увеличении объемов поступления сточных вод от стационарных источников загрязнения и увеличении концентраций загрязняющих веществ в сточных водах в 10 и более раз;

в) при попадании в природную среду от нестационарных источников загрязнения (автотранспорт, железнодорожный транспорт, суда, другие плавсредства) токсических загрязняющих веществ, веществ, для которых ПДК не установлены, нефтепродуктов в количестве 5 тонн и более;

г) при сбросе нефти и других продуктов в количестве 10 тонн и более.

3. Под высоким загрязнением (ВЗ) природной среды понимается для поверхностных вод суши (РД 52.24.643-2002):

а) максимальное разовое содержание для нормируемых веществ 1–2-го класса опасности в концентрациях, превышающих ПДК от 3 до 5 раз, для веществ 3–4-го класса опасности – от 10 до 50 раз (для нефтепродуктов, фенолов, соединений меди, железа и марганца – от 30 до 50 раз), величина биохимического потребления кислорода (БПК5) от 10 до 40 мг О2/дм3, снижение концентрации растворенного кислорода до значений от 3 до 2 мг/дм3;

б) покрытие пленкой (нефтяной, масляной или другого происхождения) от 1/4 до 1/3 поверхности водного объекта при его обозримой площади до 6 км2;

в) покрытие пленкой поверхности водного объекта на площади от 1 до 2 км2 при его обозримой площади более 6 км2.

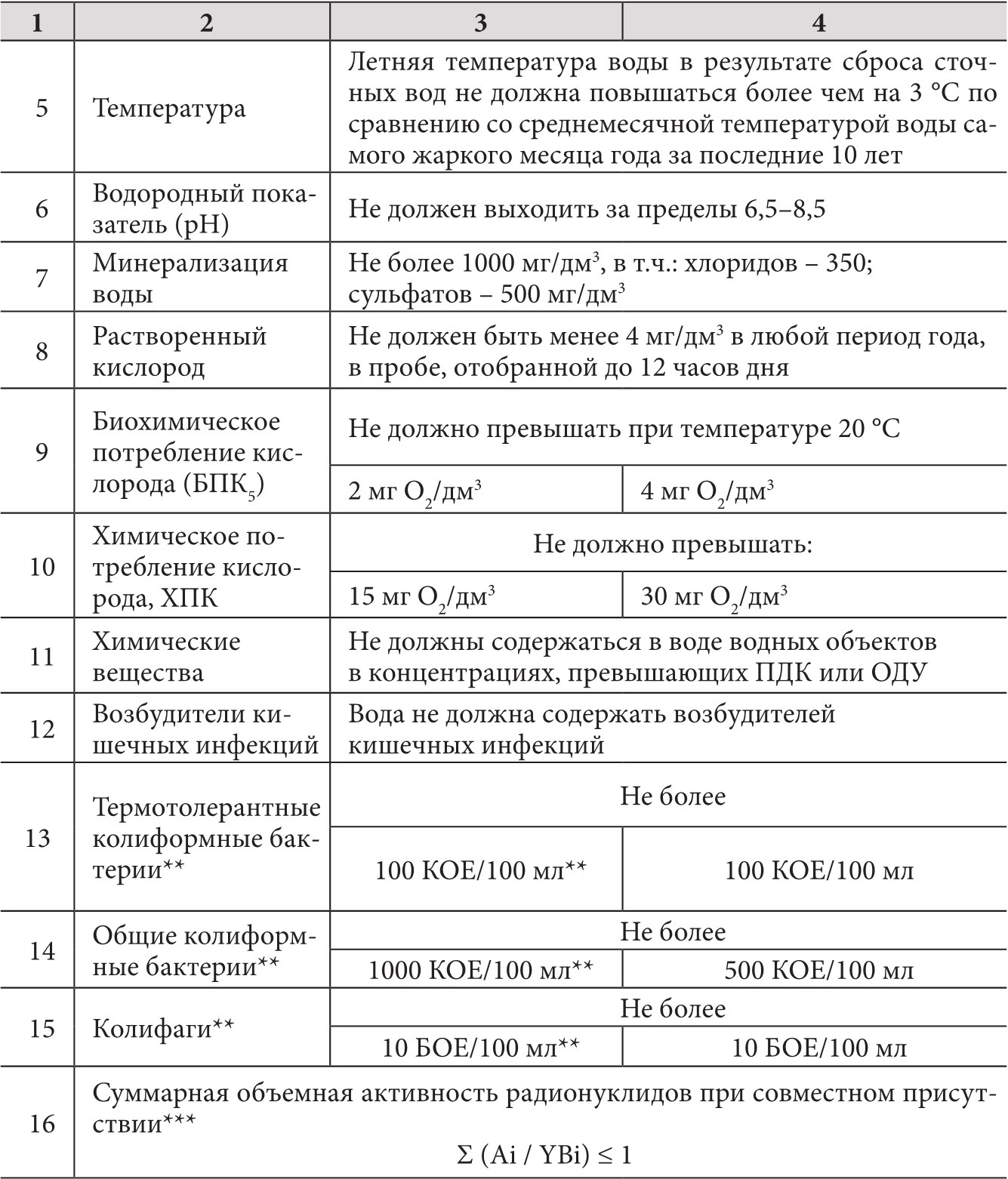

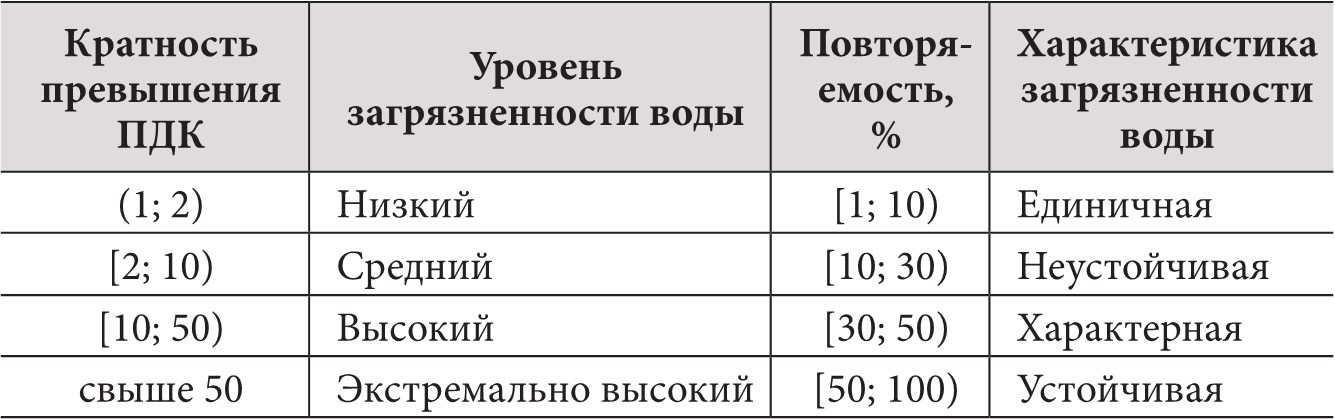

Обобщенные критерии определения случаев ВЗ и ЭВЗ для поверхностных вод суши с учетом класса опасности веществ приведены в таблице 2. Критерии оценки уровня загрязненности воды с учетом кратности превышения ПДК и повторяемости случаев превышения представлены в таблице 3.

Таблица 2

Критерии определения высокого и экстремально высокого уровней загрязненности воды водных объектов (РД 52.24.643-2002)

Таблица 3

Критерии оценки уровня загрязненности воды по кратности превышения ПДК и повторяемости случаев превышения (РД 52.24.643-2002)

2. Источники загрязнения поверхностных вод

На протяжении тысячелетий люди использовали воду рек, озер и морей для питьевых и хозяйственных целей, для сброса в них загрязненных сточных вод. И до определенного времени (до начала XX века) это не вызывало особого беспокойства. Срабатывал механизм естественного самоочищения водоемов. Однако сейчас многие водоемы перестали справляться с поступающими массами химических веществ, в том числе и загрязняющих. Рост городов и населения, бурное развитие промышленности, энергетики, водного транспорта, добыча полезных ископаемых, рост орошаемого земледелия, водные рекреации привели к серьезному загрязнению вод. В настоящее время резко ухудшилось качество воды не только малых рек и озер, но и более крупных водоемов и водотоков.

В результате хозяйственной деятельности в водные объекты поступает широкий комплекс загрязняющих веществ органического и неорганического происхождения (Никаноров и др., 2012). Чаще всего происходит сброс недостаточно очищенных промышленных и коммунально-бытовых стоков, что и является основной причиной их загрязнения. В районах с развитым сельскохозяйственным производством в водоемы и водотоки вместе с продуктами эрозии почв попадают нитраты, нитриты и другие минеральные удобрения, пестициды, отходы животноводческих ферм. Загрязнение атмосферы также влияет на качество воды рек и озер, поскольку все химические вещества, выбрасываемые транспортом и предприятиями в атмосферу, осаждаются на почвенном покрове, смываются с водосборных территорий в реки и озера, выпадают с дождевыми и талыми водами в водоемы.

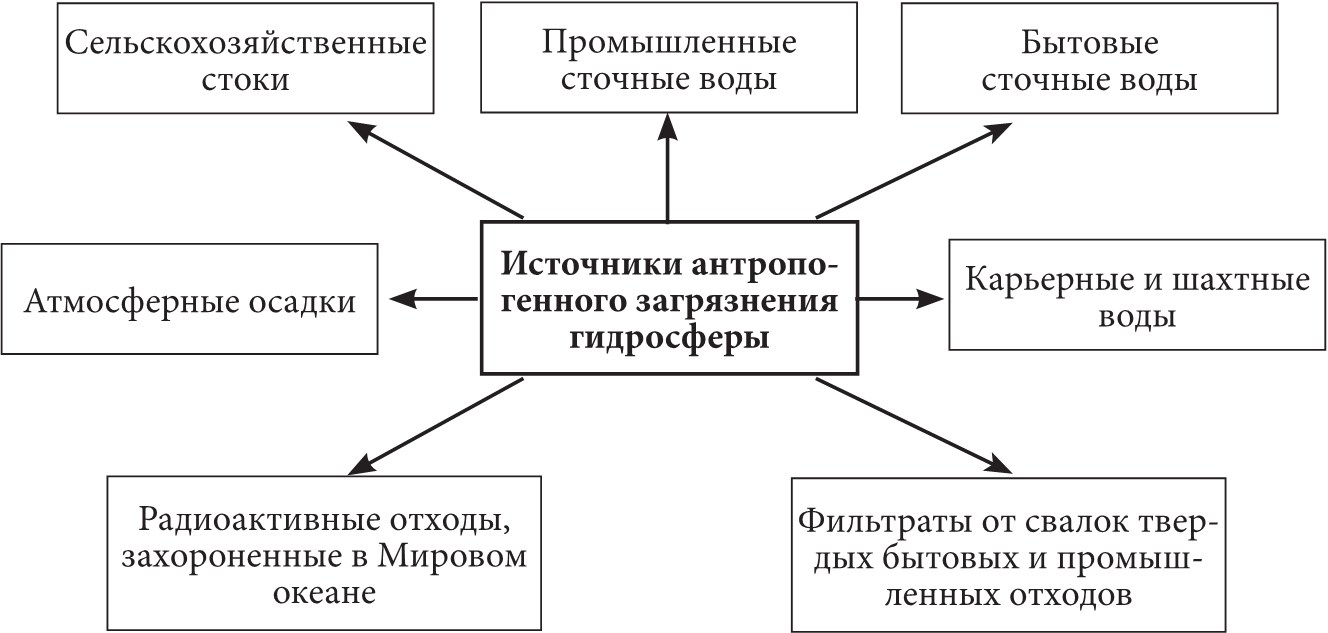

Основные источники антропогенного загрязнения гидросферы в целом представлены на следующей схеме (рис. 1).

Водные ресурсы на территории России распределены по регионам крайне неравномерно, и проблема чистой воды стоит очень остро. Речной сток является основой водных ресурсов в нашей стране, преобладающая часть его – 90 % – приходится на бассейны Северного Ледовитого и Тихого океанов.

Рис. 1. Источники антропогенного загрязнения гидросферы (http://rudocs.exdat.com/docs/index-224567.html)

На большей части водных объектов, по данным наблюдений Росгидромета, качество воды не отвечает нормативным требованиям. Вода основных крупнейших рек: Волги, Дона, Кубани, Оби, Енисея, Лены, Печоры – оценивается как «загрязненная», их крупных притоков: Оки, Камы, Иртыша, Тобола, Томи, Туры, Миасса, Исети и других как «очень загрязненная» (Никаноров и др., 2012).

Основные источники поступления загрязняющих веществ в водные объектыГлавным источником поступления в природные воды загрязняющих веществ как в РФ, так и в других странах является промышленность, отрасли которой могут быть ранжированы по количеству сбрасываемых сточных вод и степени их загрязнения в следующий ряд (Никаноров, 2008):

целлюлозно-бумажная > химическая > цветная металлургия > черная металлургия > угольная > машиностроение > нефтедобывающая > нефтехимическая > электроэнергетика

Химический состав сбрасываемых промышленных сточных вод и их количество (объем) зависят, в первую очередь, от мощности конкретного производства, специфики технологических циклов и степени очистки сточных вод.

Следующим по значимости источником загрязнения природных вод (поверхностных и подземных) являются сточные воды с сельскохозяйственных территорий.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

1

Содержание веществ в поверхностных, морских водах сопоставляется с наиболее «жесткими» ПДК в ряду одноименных показателей. Для веществ, на которые нормативными документами предусмотрено полное отсутствие их в воде водных объектов, в качестве ПДК условно принимается 0,01 мкг/дм3.