Полная версия

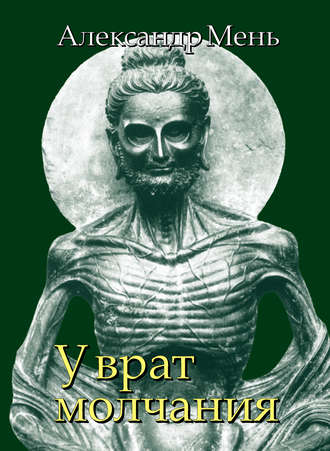

В поисках Пути, Истины и Жизни. Т. 3: У врат молчания. Духовная жизнь Китая и Индии в середине первого тысячелетия до нашей эры

Религиозные заповеди – нечто туманное и неуловимое. Отечественные предания, напротив, вполне конкретны.

Ясны законы царя Просвещенного,Вечно да будут блистать!С времени первого жертвоприношенья донынеДали они совершенство стране,Счастье для Чжоу19.С надеждой обращаются мыслящие люди Китая к наследию седой старины. Древний этикет, древние установления, древние обряды и обычаи становятся предметом скрупулезного изучения.

В стране появляется множество наставников и «ученых», которые, странствуя из княжества в княжество, поучают народ, дают советы правителям. Каждый на свой лад они истолковывают традицию, предлагают свои рецепты для спасения страны. Они стремятся найти руководящие принципы прежде всего в земной человеческой мудрости, а не в небесных откровениях. Ведь недаром в Китае, предваряя Софокла, говорили о том, что «нет никого сильнее человека».

Поэтому главной целью «ученых» было воспитание Жэнъ, т. е. свойств истинно человеческих.

Эти китайские софисты стали подлинными основателями мировоззрения Поднебесной империи. И хотя их выступление было связано с политическим кризисом Китая, оно имело и более глубокие и общие причины. Именно в это время во многих странах возникли новые умственные движения и пробудились новые духовные силы.

Как бы ни был оторван Китай от остального мира, как бы ни отгораживался от него в гордом самодовольстве, но и его не миновала судьба прочих великих цивилизаций. То таинственное веяние, которое пронеслось над человечеством и всколыхнуло его до самых недр, оказалось сильнее всех преград. Ветер перемен, миновав пустыни и горы, неотвратимо вторгся в замкнутый круг китаизма.

Глава вторая

Мудрость дракона. Китай VI–V вв. до н. э

Тот, кто постиг Единое, естественно приходит к самоудовлетворению, он только следует Дао и на этом останавливается.

Чжуан-цзыПодобно тому как национальная катастрофа Израиля послужила сигналом к выступлению пророков, так и смутное время «Воюющих царств» и «Пяти деспотов» было для Китая эпохой величайшего взлета национального гения20.

Впрочем, это отнюдь не означает, что все «ученые», наводнявшие в те годы страну, были творцами высоких духовных ценностей. Многие из них (или, лучше сказать, большинство из них) были лишь знатоками старозаветных обычаев и кладезями житейской мудрости. Несмотря на то что религиозный голод в народе был очевидным, эти учители пытались подменить религиозные проблемы «преданиями человеческими». Они изощрялись в поисках социальной и этической панацеи для упрочения гражданского порядка. Они спорили и препирались о тонкостях этикета, о деталях поведения, между тем как старый, привычный мир постепенно разрушался. Нужно было искать новые жизненные основы и в конечном счете новую веру…

И тогда-то появляется «Старый мудрец» Лао-цзы и без назойливости суетливых «ученых», без шума, а как бы шепотом на ухо всему миру сообщает открывшуюся ему тайну вещей. И так тиха была его речь, так просты и одновременно загадочны были его слова, что для многих современников и для последующих поколений он оставался непостижимым. Сам философ печально говорил о непонимании, которое встречает его учение: «Мои слова легко понять и легко осуществить. Но люди не могут понять их и не могут осуществлять»21.

Для решения всех метафизических, нравственных и политических вопросов Лао-цзы, минуя все поверхностные течения, опускает лот в самую глубину. В то время как большинство китайских «ученых» пытаются найти истину в национальном прошлом, в древних традициях и установлениях, автор «Дао дэ цзина» обращается за ответом на вечные и временные вопросы к самой Сущности бытия. Он возвращается к древнему, первобытному откровению, к интуитивному постижению единства, на котором покоится вся Вселенная. В лице Лао-цзы возрождается и получает осмысление архаическая мистика, тайноведение, присущее тем отдаленным временам, когда человек еще не успел создать цивилизации. В этом священном Едином философ находит забытый источник истины, утерянное постижение Высшей реальности.

«Есть бытие, – говорит он, – которое существует раньше, нежели небо и земля. Оно недвижимо, бестелесно, самобытно и не знает переворота. Оно идет, совершая бесконечный круг, и не знает предела. Оно одно только может быть матерью неба и земли. Я не знаю его имени, но люди называют его Дао»22.

Дао буквально означает «путь», но в китайском языке оно обладало таким же многогранным смыслом, как греческий термин «логос». Им обозначали правило и порядок, смысл и закон, высшую духовную сущность и жизнь, пронизанную этой сущностью.

Лао-цзы и не стремился найти четкое определение для этого Божественного начала; оно слишком возвышенно для того, чтобы его мог исчерпать слабый человеческий язык. «Дао, которое может быть выражено словами, не есть постоянное Дао. Имя, которое может быть названо, не есть постоянное имя. Безымянное есть начало неба и земли». Божественное начало есть источник всего и стоит надо всем, поэтому-то ему так трудно дать определение на человеческом языке. «Дао бестелесно. Дао туманно и неопределенно»23. И поскольку Дао – духовное начало, его невозможно постичь ни зрением, ни слухом, ни осязанием. Все видимое бытие бесконечно ниже его. Поэтому философ осмеливается назвать Дао – Небытием. Оно не существует так, как существуют горы, деревья, люди. Его реальность превосходит реальность земного и чувственного.

«Смотрю на него и не вижу, а потому называю его Невидимым. Слушаю его и не слышу, поэтому называю его Неслышимым. Пытаюсь схватить его и не достигаю, поэтому называю его Мельчайшим… Оно бесконечно и не может быть названо. Оно снова возвращается в Небытие. И вот называют его формой без формы, образом без существа». «В мире все вещи рождаются в бытии, а бытие рождается в небытии»24.

Говоря о неизреченном, Лао-цзы обращается к языку символов и метафор. Ведь он – художник, и его «Дао дэ цзин»– изумительная по красоте поэма. Даже в переводах она захватывает своей глубиной и совершенством. Так может говорить лишь «посвященный», поэт и пророк.

Философ не считает открывшуюся ему истину о неисповедимом пути чем-то неслыханным и новым. Напротив, он проникнут убеждением, что в древние времена люди были ближе к Богу и жили в вечном сиянии Дао. Лишь впоследствии дорога к царству истины была утеряна.

«В древности тот, кто был способен к просвещению, знал мельчайшие и тончайшие вещи и глубокую тайну. Но они были скрытыми, поэтому их нельзя было узнать… Они соблюдали Дао»25. Эту сокровенную эзотерическую мудрость пращуров Лао-цзы хочет теперь сделать достоянием всех, чтобы люди вернулись к исконному идеалу и обрели вожделенный покой.

Даосизм, учение Лао-цзы, во многом близко к учению Будды, но, в отличие от буддийской нирваны, Дао – не удаленная от мира запредельная сущность. Оно пронизывает все мироздание своими незримыми токами, оно проявляется как некая незримая энергия. «Дао растекается повсюду. Оно может быть направо и налево». Энергия Дао – творческая энергия. Дао – «начало всех вещей», оно «рождает вещи»26.

Возвышаясь над Вселенной, Дао созидает ее. «Дао – пусто, но, действуя, оно кажется неисчерпаемым. О, глубочайшее! Оно кажется праотцем всех вещей»27. Величественный строй мироздания, путь звезд в небе, произрастание трав и деревьев, течение рек и полет птиц – все это проявление силы Дао. Оно есть «естественность», основа миропорядка. Оно регулирует извечную игру двух полярных начал космоса: ян и инь. У Лао-цзы мифологический смысл этих понятий полностью оттеснен философским. Для него два начала – свойства космического бытия, аналогичные «враждебным началам» Эмпедокла и Пифагора. «Все существа носят в себе инь и ян, наполнены ци и образуют гармонию»28. Ци, по толкованию древних комментаторов, – это материальные частицы, из которых складывается видимый мир. Равномерное и гармоническое сочетание ян и инь обусловлено законом Дао. Он управляет всеми существами и «ведет их к совершенству». Совершенство же заключается в обретении конечной цели – покоя. «Покой есть главное в движении». «Возвращение вещей к своему началу и есть покой»29.

Но не является ли в таком случае Дао лишь вечным и неумолимым законом природы? Не раз находились комментаторы, которые именно так истолковывали даосскую натурфилософию, придавая ей материалистическую окраску30.

Двусмысленность выражений философа, многозначимость китайских иероглифов – все это немало способствовало затемнению идей «Дао дэ цзина». Тем не менее в этой философской поэме можно найти места, которые исключают двойное толкование и полностью опровергают попытку изобразить Лао-цзы материалистом. Согласно его учению, познание Высшего начала – это не исследование и не внешнее наблюдение. Мудрец созерцает Дао, не выходя из дома, «не выглядывая из окна, он видит естественное

Дао». Условием «достижения Дао» являются самоуглубление и духовное очищение. «Кто свободен от страстей, видит его чудесную тайну»; тот, кто достигает созерцания Божества, сливается с Ним воедино, обретая вечный покой. «Человек с Дао – тождественен Дао», он как бы покоится на лоне бытия, наслаждаясь неизреченной тишиной и ощущая, как в его душу вливается сама вечность31.

Вся природа стремится к этому покою и гармонии, ибо мир есть лишь видимое проявление сокровенного духовного истока. Нет более достойной цели для человека, как жить с Дао, жить по его законам. Но человек извращает природу, он уклонился от истинного пути. Через всю поэму Лао-цзы проходит мысль о том, что человечество отпало от истины, заменив естественный закон Дао своими измышлениями. Оно оказалось в плену собственных страстей. «Нет большего несчастья, чем незнание границ своей страсти, и нет большей опасности, чем стремление к приобретению богатств», – говорит мудрец. «Драгоценные вещи заставляют человека совершать преступления»32.

Люди терзаются алчностью, завистью, честолюбием. Правители угнетают народ, соперничают друг с другом, поднимают войска, чтобы захватить чужие земли. Философ обращается к царям и полководцам, кричащим о своих триумфах: «Прославлять себя победой – это значит радоваться убийству людей… Если убивают многих людей, то об этом нужно горько плакать. Победу следует отмечать похоронной церемонией»33.

Ухищрения, которыми китайские учители и наставники пытаются облегчить бедственное состояние страны, кажутся Лао-цзы смешными. Они создают искусственные рамки для человека и только еще дальше уводят его от святой естественности. Все эти Жэнь, Ли, Сяо есть насилие над людьми и приводят к обратным результатам. Уже одно то, что потребовалось создание этих правил и церемоний, доказывает отдаление от Неба.

«Добродетель», – иронически замечает философ, – появляется после утраты Дао, «гуманность» – после утраты добродетели, «справедливость» – после утраты гуманности, «почтительность» – после утраты справедливости. «Почтительность – это признак отсутствия доверия и преданности. Она начало смуты»34. Одним словом, законы этики оказываются ветхой системой заслонов, которые рушатся один за другим.

Вообще вся человеческая деятельность представляется Лао-цзы бесплодной суетой. Люди торопятся, копошатся, мятутся, а Дао пребывает в божественной безмятежности. Не двигаясь, оно движется, не делая, оно творит. И, взирая на него, истинный мудрец отметает от себя соблазн земных забот. «Мудрый человек предпочитает недеяние (увэй) и осуществляет учение безмолвно… Осуществление недеяния мудрецом всегда приносит спокойствие… Он не борется, поэтому он непобедим в этом мире»35. Его величие непостижимо для низменных душ; он поистине совершает великую миссию – утверждает на земле царство Дао. В этом – истинная добродетель, в отличие от фарисейских «гуманности» и «порядочности». Пусть дети мира смеются над мудрецом и считают его жалким и беспомощным. Он действительно беспомощен и слаб в мире, но чего стоит человеческая сила перед молчаливой мощью Дао? Погруженный в созерцание могущественнее тех, кто кичится своей телесной силой. «В мире самые слабые побеждают самых сильных. Небытие проникает везде и всюду. Вот почему я знаю пользу от недеяния. В мире нет ничего, что можно было бы сравнить с учением безмолвия и пользой недеяния»36.

Человеческие знания, науку и просвещение, обычаи и социальные нормы цивилизации – все это Лао-цзы безоговорочно отметает. Китайскую идеализацию прошлого он доводит до последнего логического конца, почти до абсурда. Если вся цивилизация содержит в себе уклонение от истинного пути, то с ней нужно расстаться. Мудрец мечтает о возвращении к первобытным временам, когда люди не знали роскоши, а вместо алфавита употребляли узелки на веревках. Он призывает к опрощению и одновременно высмеивает традиционную государственную мудрость.

Народ не нужно ни просвещать, ни обременять; людей надо предоставить самим себе и отдаться течению естественного хода вещей. Сама природа приведет их к благоденствию и блаженству.

Следует искать мудрости не у древних царей, не у предков и не в ритуальных правилах, а у самого Дао, у человека, духовно соединившегося с ним. Такой человек стоит выше земных желаний, он сохраняет покой в своей душе, возвышаясь надо всем. В этом – его божественность. «Побеждающий людей – силен. Побеждающий себя – могущественен». Сверхчеловек не ведает мстительных чувств, он воздает добром за зло, ему незнаком страх, ибо «для него не существует смерти»37.

Сам Лао-цзы был живым примером осуществления своего учения. Он оставил царский дворец, бросил почетную службу, променяв их на жребий вольного скитальца.

«Все люди радостны, – говорит он, – как будто присутствуют на торжественном угощении или празднуют наступление весны. Только я один спокоен и не выставляю себя на свет. Я подобен ребенку, который не явился в мир.

О! Я несусь! Кажется, нет места, где мог бы остановиться.

Все люди полны желаний, только я один подобен тому, кто отказался от всего…

Все люди пытливы, только я один равнодушен. Я подобен тому, кто несется в морском просторе и не знает, где ему остановиться»38.

Рассказывали, что некоторые последователи Лао-цзы уходили в горы и жили там, погруженные в созерцание и безмолвие. Они восседали неподвижно среди скал многие годы; лица их омывал дождь, ветер расчесывал волосы, их руки покоились на груди, обвитые травами и цветами, растущими прямо на их теле.

Легко понять, почему такой отрешенный идеал не мог найти широкого отклика среди китайского народа, озабоченного прежде всего устройством своих земных дел. Китайцы с гораздо большим интересом слушали «ученых», которые толковали им древние предписания. Для того чтобы идеи «Дао дэ цзина» могли приобрести настоящую популярность, требовался полный переворот во всем мышлении и характере Китая. В Индии проповедь о Дао нашла бы, несомненно, больше сочувствующих, но на берегах Хуанхэ она чаше всего встречала непонимание.

Говорят, что Конфуций, всю свою жизнь посвятивший пропаганде древних обрядов, посетил однажды старого мудреца. Даже если встреча эта и плод вымысла, она остается прекрасным символом столкновения двух миров, двух духовных течений. Созерцатель и защитник гражданской этики оказались лицом к лицу. Конфуций заинтересовался мнением Лао-цзы об этикете. Сам он возлагал на него большие надежды, мечтая превратить наследие прошлого в незыблемую систему нравственности и государственного устройства.

В ответ на вопрос Лао-цзы заявил, что Конфуций поднимает слишком много шума вокруг своей персоны, слишком носится со своими проектами и планами реформ. Напрасно он печется о «гуманности» и «этикете»: все это человеческие домыслы. «Гуманность и справедливость, о которой вы говорите, совершенно излишни, небо и земля естественно соблюдают постоянство, солнце и луна естественно светят, звезды имеют свой естественный порядок, дикие птицы и звери живут естественным стыдом, деревья естественно растут. Вам тоже следовало бы соблюдать Дао».

Он убеждал изумленного Конфуция в том, что все его попытки усовершенствовать общество путем искусственной регламентации обречены на бесплодие. Для того чтобы достичь совершенства, нужно возвыситься над всем временным и спокойно плыть по течению великой реки жизни, «Голубь белый не потому, что он каждый день купается»39.

Старик высмеял надежды Конфуция на то, что найдется правитель, который станет жить и править по его советам: «К счастью, вы не встретили такого правителя, который желал бы управлять страной при помощи вашего учения. В древних книгах говорится о делах минувших прежних государей… а то, что миновало, нельзя возвратить… Течение времени невозможно остановить, а путь Дао невозможно преградить. Кто понял Дао, тот следует естественности, а кто не понял Дао, тот ее нарушает».

К таким нарушителям Лао-цзы, очевидно, отнес и Конфуция. Он прочел ему суровую отповедь: «Слышал я, что хороший купец скрывает от людей накопленные им богатства. Добродетельный человек старается показать, что он глуп. Бросьте свою заносчивость и чрезмерные желания, напыщенные манеры и низменные страсти – они не принесут вам никакой пользы»40. Во время этого разговора Конфуций, говорят, оробел и не мог произнести ни слова. Он был потрясен и инстинктивно почувствовал величие этого человека, хотя аскетические идеи Лао-цзы были ему чужды.

Размышляя над встречей, Конфуций сказал своим ученикам, что странный старик напомнил ему дракона. «Я знаю, что птица летает, зверь бегает, рыба плавает. Бегающего можно поймать в тенета, плавающего – в сети, летающего можно сбить стрелой. Что же касается дракона – то я еще не знаю, как его можно поймать! Он на ветре, на облаках взмывает к небесам! Ныне я встретился с Лао-цзы, и он напомнил мне дракона».

Таков был этот загадочный сын Китая, «Престарелое дитя», человек, который пытался пробудить течение, идущее наперекор всему потоку отечественной цивилизации. В мире, где условности значили так много, он хотел отбросить даже самые необходимые из них. Народу, чтившему древних царей, он объявил, что их законы несовершенны. Людям, хлопочущим о земном благополучии, он предлагал оставить все заботы и целиком положиться на «естественность».

Но как могли люди строить свою жизнь в согласии с Дао, когда Дао неизбежно оставалось чем-то поистине «туманным и неясным»? С годами эту пропасть между Высшим Началом и человеком у последователей Лао-цзы стали заполнять многочисленные боги и духи, служение которым требовало сложных обрядов и магических операций.

Легенда говорит, что Лао-цзы умер в глубокой старости, далеко от родной земли. О его долголетии ходили невероятные рассказы. Сыма Цянь ссылается на предание, согласно которому философ «прожил целых двести лет, потому что занимался самоусовершенствованием». Из этой легенды родилось убеждение, что даосизм обладает секретом долголетия. Даосы с упорством и рвением занимались изысканием эликсира вечной юности, увлекаясь алхимией. В их представлении сам Лао-цзы превратился в колдуна и мага, которому были подвластны стихии. Рассказы о нем стали приобретать совершенно сказочный характер. Уверяли, что он родился уже стариком и едва только увидел свет, как поднялся в воздух, воскликнув: «На небе и на земле только Дао достойно почитания». Ему приписывали сборники колдовских формул и алхимических рецептов. Одним словом, от философских идей «Дао дэ цзина» в этой системе суеверий осталось довольно мало41.

Однако параллельно с этим искалеченным даосизмом продолжала существовать и пантеистическая мистика даосов – философов, в которой жил подлинный дух Лао-цзы. В приобщении к природе, в созерцании великого единства Вселенной даосы стремились пережить чувство своей духовной свободы и бессмертия. «Дао – это и есть я, – писал один из них, – и по этой причине все существующее является мной. Дао неисчерпаемо и безгранично, оно не рождается и не умирает, поэтому я также неисчерпаем и безграничен, не рождаюсь и не умираю. Перед смертью я существую, и после смерти я также существую. Скажете, что я умер? Ведь я не умираю. И огонь не сжигает меня, и в воде я не тону. Я превращаюсь в пепел, и все же я существую. Я превращаюсь в лапку бабочки, в печенку мыши, но все же я существую. Сколь же я свободен, сколь долговечен, сколь велик!»42

Но, быть может, наиболее прямыми духовными наследниками «Дао дэ цзина» явились люди искусства. В атмосфере умеренности и здравого смысла китайские поэты умели, сбросив все путы, сберечь священное безумие, которое завещал им Лао-цзы. Они внимали голосу Дао и отдавались его баюкающему шепоту. А художники искали в красоте природы той священной «естественности», которая возвращала их в лоно Целого. С каким-то поистине религиозным благоговением китайские живописцы изображали природу: причудливые скалы, побеги бамбука, пестрых бабочек, золотых рыбок и птиц.

Для европейца, который хотел бы найти путь к пониманию самого ценного, что есть в душе китайской культуры, эти изумительные шедевры могут послужить первой ступенью. Здесь, как нигде в Китае, мы обнаруживаем те общечеловеческие духовные корни, которые являются залогом сближения всех народов.

И все же Лао-цзы был прав, когда говорил, что его не поняли. Для многих он так и остался таинственным драконом, пути которого пролегали где-то в облаках среди вольных ветров. Таким он показался Конфуцию, и китайский народ в большинстве своем сделал выбор: из двух своих великих учителей он предпочел Конфуция, обещавшего не отрешенный покой, а безбедную жизнь в хорошо организованном обществе.

Глава третья

По заветам предков. Китай 551–479 гг. до н. э

Вопреки распространенному мнению, Конфуция нельзя считать основателем религии в строгом смысле этого слова. Хотя его имя часто упоминается рядом с именами Будды и Заратустры, на самом деле вопросы веры занимали в мировоззрении Конфуция самое незначительное место. Не был он и умозрительным философом, подобно Пармениду или Платону. Теория познания и загадки бытия фактически также оставались вне поля зрения Конфуция.

Но если китайский учитель не был ни пророком, ни метафизиком, то кем же он в таком случае являлся и какое место занимал в духовном движении своей эпохи?

Ответить на этот вопрос гораздо легче, чем на вопрос о Лао-цзы или о многих других мыслителях древности. Их подлинные воззрения нередко скрывает завеса, сотканная воображением последователей. Образ же Конфуция, напротив, сохранился в источниках почти без всяких мифологических прикрас. Он обрисован там вполне реалистически и нисколько не похож на условное изображение. Мы можем узнать о его привычках, характере, манерах, о событиях его жизни, услышать его подлинные слова. В его облике нет ничего сверхчеловеческого; он удивительно прост, даже прозаичен.

Тем не менее этот человек наложил неизгладимую печать на всю культуру и дух своей страны. И не только своей страны. Его общественные и нравственные идеалы привлекали впоследствии многих даже на Западе.

Конфуций, как Пифагор и Сократ, не оставил письменного изложения своего учения. Но друзья и последователи мудреца записали его высказывания в книге «Лунь юй» – «Суждения и беседы». Она состоит главным образом из собранных без всякой системы отдельных афоризмов, которые начинаются словами: «Учитель сказал…». Иногда в ней сообщаются факты из биографии Конфуция, иногда попадаются живые эпизоды, показывающие учителя в непринужденной беседе с друзьями. И хотя предание приписывает Конфуцию составление чуть ли не всей священной письменности Китая, «Лунь юй» остается почти единственным надежным свидетельством о мудреце и его учении43.

* * *Имя Конфуций — латинизированная форма китайского имени Кун-цзы, т. е. «учитель Кун». Он родился в княжестве Лу около 551 г. Семья его принадлежала к старинному аристократическому роду, к тому времени почти разорившемуся. Отец Конфуция умер, когда он был маленьким ребенком, и ему рано пришлось познакомиться с нуждой и трудом. «В юности я занимался работой простолюдина»44, – вспоминал впоследствии мудрец; он был сторожем, пас овец и коз.

Рассказывают, что еще в детстве Конфуций так любил старинные обряды, что все его игры сводились к подражанию священным церемониалам. Это очень интересный штрих. Он свидетельствует о том, что Конфуций по всему своему душевному складу тяготел к ритуалам и строгому порядку. Они остались неизменной любовью его жизни, единственной неослабевающей страстью. Всегда умеренный и осторожный, здесь он становился почти фанатиком, детская любовь к нерушимым канонам определила всю его дальнейшую судьбу.

Именно стремление изучить традиционный строй культа пробудило в мальчике желание учиться. Бедность не позволяла ему поступить ни в одну из государственных школ, где готовили чиновников, но это не остановило Конфуция. С пятнадцати лет он стал брать частные уроки и заниматься самообразованием. Овладев иероглифической премудростью, он с головой погрузился в изучение древней литературы. «Я любил древних, – говорил он ученикам, – и приложил все усилия, чтобы овладеть их знаниями»45.