Полная версия

Арктика за гранью фантастики. Будущее Севера глазами советских инженеров, изобретателей и писателей

В статье «Результаты поездки Нансена по Карскому морю», опубликованной в газете «Московские ведомости» за 17 и 18 декабря 1913 года, К. Д. Носилов предлагал следующий проект водного пути. Морские суда проходят из Баренцева моря в Карское южнее острова Вайгач, через пролив Югорский Шар. За островом Литке в Байдарацкой губе или в устье реки Юрибей производится перегрузка с морских судов на речные, которые направляются по реке Юрибей до озёр Яррото, расположенных в 25 верстах от Обской губы. «Эти озёра, – писал К. Д. Носилов, – легко соединить с губой при помощи рек, впадающих в Обскую губу и вершины которых близки от этих озёр, при помощи какого-нибудь пустячного, в 5–6 вёрст, канала. Воды для этого канала там более чем достаточно; для прорытия же канала нет никаких затруднений, потому что водораздел поднимается над уровнем Обской губы и этих озёр всего на две сажени. При помощи этого маленького канала мы пересекаем полуостров Ямал на широте 68–69°, оставляя всё Карское море к Северу и выходя против Тазовской губы, при помощи которой соединится река Енисей с Обской губой». «Достаточно взглянуть на карту, – рассуждал далее Носилов, – чтобы понять всю выгоду и простоту этого направления и проекта, для которого потребуются такие пустяки затрат, что об этом и говорить даже странно. Вот в каком направлении нам нужно пробираться к Сибири с Севера, и я, выдвигая этот проект, едва ли ошибусь, что мы к нему неминуемо когда-нибудь направимся, как к единственной надежде осуществить то, что мы хотим сделать через Карское море»[64].

В очерке о проекте К. Д. Носилова, опубликованном на страницах газеты «Новое время», писали: «Весь путь будет заключаться в следующих пунктах: у Мыса Каменного будет оборудована пристань Обская, со зданиями и нужными приспособлениями для остановки и ошвартовки судов. На водоразделе Ямала на озере Талын-То будет оборудован канал длиною в 36 сажен, на реке Салетта и в северной вершине реки Юрибей будут устроены шлюзы с расчётом пропуска судов грузоподъёмностью до 75 тыс. пудов и осадкою в пять футов. И наконец, у мыса Марра-Сале будет устроен порт Ямал, где находится, словно нарочно созданная к услугам этого пути, гавань, глубокая и просторная у острова Литке, где могут останавливаться морские суда с самой глубокой осадкой»[65].

В 1916 году было организовано товарищество «Носилов и К°», которое получило от Министерства путей сообщения концессию на устройство сквозного речного пути через Ямал. Концессия рассматривалась как совместное англо-франко-русское предприятие, которое было направлено на реализацию идеи учреждения срочного пароходства «Тюмень – Лондон» и вывоз сибирского сырья. В том же году Носилов организовал крупную исследовательскую экспедицию на Ямал, для её осуществления была доставлена американской постройки яхта «Галяэлия», приобретена шхуна «Юрибей», зафрахтованы два парохода и баржа. Важной частью экспедиции был топографический отряд под руководством инженера И. Эльпорта. По плану функционирование трансъямальского пути должно было начаться к 1918–1920 годам. Однако революция и Гражданская война не позволили осуществить идею.

После революции Носилову и Эльпорту удалось убедить новую власть в необходимости и срочности сооружения канала. 6 апреля 1921 года Совет труда и обороны принял декрет о снаряжении Ямальской экспедиции для обследования Ямальского и Мангазейско-Туруханского водного пути и выяснения возможностей устройства железнодорожных и гужевых путей через местные водоразделы.

Ещё до начала экспедиции проект Носилова был подвергнут жёсткой критике со стороны Русского географического общества и Главного гидрографического управления как несвоевременный, трудноосуществимый и не имеющий большого хозяйственного значения. Появилась критика проекта и в прессе.

16 мая 1921 года состоялось заседание комиссии Комсеверопути для разработки «исчерпывающего заключения по проекту Носилова» под председательством К. К. Неупокоева, начальника Обь-Енисейского гидрографического отряда Главного гидрографического управления. В протоколе заседания отмечено, что «уже поздно останавливать осуществление проектируемых работ, так как они утверждены декретом, почему нужно настаивать на их сокращении»[66]. В соответствии с протоколом постановили: «Исследование водных систем продолжить». Признали, что «транспортирование транзитных грузов этим путём не даст преимуществ и выгод сравнительно с существующим морским путём через Карское море вокруг полуострова Ямал по следующим причинам:

а) не устраняется необходимость прохождения морских судов самыми трудными в навигационном отношении из-за льдов проливами – Югорским Шаром или Карскими Воротами, а также и южной частью Карского моря;

б) не устраняется необходимость вывода речных судов в трудные морские условия Обской и Байдарацкой губ;

в) требует оборудования не менее двух портов, одного в Обской губе, другого в Байдарацкой;

г) не ускорит времени транспортировки грузов, так как движение речных судов искусственным речным путём будет продолжаться не меньше времени, нежели морских судов вокруг полуострова Ямал;

д) удлинение речной части пути невыгодно для малого речного тоннажа сравнительно с большим и отрицательно отразится на фрахтах.

Необходимо создать полное согласование и единство в работах Носилова с работами Комитета Северного морского пути, осуществить при посредстве Сибревкома, чтобы избежать параллелизма в работах и не внести ущерба в выполнение утверждённого плана работы Комитета Северного морского пути»[67].

Топографическая экспедиция на Ямал также пришла к отрицательному выводу о возможности строительства канала. В 1923 году К. Д. Носилов скончался, и все работы по разработке проекта трансъямальского канала были остановлены.

Уже в 1930-х годах комиссия Госплана рассматривала целый ряд проектов строительства канала через Ямал[68], но никакие из них так и не были реализованы. В очерке, посвящённом обзору подобных изысканий, опубликованном на страницах журнала «Наука и техника» в 1936 году, говорилось: «Современные проектные предположения рассматривают Ямальский канал как сплошной прокоп, по которому тёплые воды реки Оби можно будет сбросить в Байдарацкую губу и тем самым активно воздействовать на ледовый режим Карского моря в районе южных проливов, отеплив его этими водами. Для этой цели в устье реки Оби должна быть выстроена плотина… Вся совершенствующаяся техника производства земляных работ и особенно успехи гидромеханизации, значительно удешевляющие их стоимость, позволяют думать, что в скором времени такие громадные работы не будут уже пугать инженеров, а успехи советских полярников в освоении арктических богатств настоятельно потребуют обуздания льдов»[69].

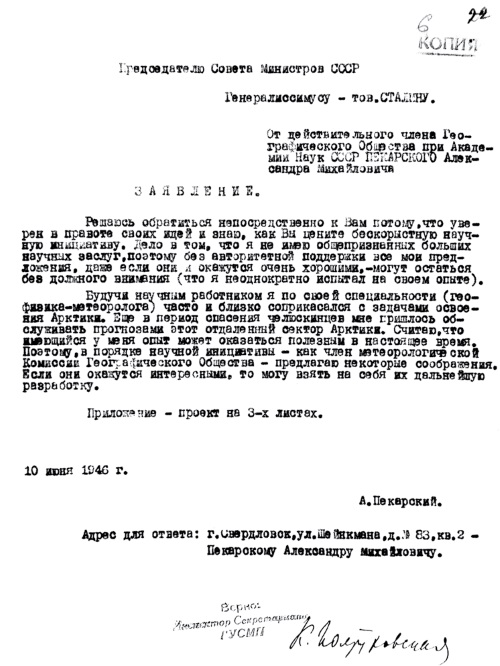

Проект Пекарского. Атомная бомбардировка Северного морского пути

Среди архивных материалов Арктического и антарктического научно-исследовательского института, находящихся в фондах архива научно-технической документации, обнаружилась записка «Председателю Совета Министров СССР Генералиссимусу – тов. Сталину от действительного члена Географического общества при Академии наук СССР Пекарского Алексея Михайловича» от 10 июня 1946 года. Автор этой записки предлагал усовершенствовать проходимость Северного морского пути, используя «внутриатомную энергию». Пекарский писал: «Дозируя заряд атомной бомбы в зависимости от мощности скопления льда, можно разбить любой затор. Следовательно, отпадает зависимость для проходимости судов от ледовой обстановки… Самолёт, гружённый атомными бомбами, пролетает вдоль трассы и разбивает лёд, образуя канал, по которому проходит караван судов. Это означает, что к концу пятилетки навигация в Арктике может происходить без перерыва круглый год, и притом не только вдоль береговых полыней, но в любом направлении. Например, может быть проложена трасса от Новой Земли на Аляску – по кратчайшему направлению через полюс»[70]. Таким образом, предлагалось не только использовать атомную энергию для развития судоходства по сложившемуся морскому пути, но и создать морскую трансполярную магистраль.

В составе того же дела имеется отзыв председателя учёного совета Арктического института В. Ю. Визе от 16 сентября 1946 года на данную записку: «…можно с достаточной уверенностью сказать, что использование этого вида энергии для борьбы со льдами даёт очень большой эффект. Однако автор, несомненно, увлекается, полагая, что этим путём полная победа над льдами может быть достигнута уже в настоящее время. Как известно, применение атомной энергии для мирного строительства есть пока ещё проблема будущего. В своём проекте автор рассматривает только один вид применения атомной энергии, а именно атомную бомбу. Испытание действия атомной бомбы на льды полярных морей, несомненно, очень желательно, и здесь можно ожидать весьма значительного эффекта. Однако для такого испытания надо прежде всего располагать атомной бомбой»[71].

Записка А. М. Пекарского от 10 июня 1946 года

ЦГАНТД СПб. Ф. р-369. Оп. 1-1. Д. 554. Л. 6

Напомним, что первое испытание ядерной бомбы СССР провёл только через три года – 29 августа 1949 года. Атомная энергия действительно нашла широкое применение в Арктике и позволила покорить льды, но иным путём – с помощью атомных ледоколов.

Дамба Кемь – Соловки – Онежский полуостров

В 70–80-х годах XX века Минводхоз СССР активно разрабатывал проекты переброски северных рек в южные засушливые регионы. Над проектами трудились многочисленные организации, «армия» инженеров и научных работников. Первые возможные схемы начали создавать ещё в 1930-х годах (проект «Обь – Кулунда – Иртыш»). Программа состояла из двух логических частей: переброска северных рек европейской части СССР на юг для подъёма уровня Каспийского моря (в те годы опускавшегося) и переброска воды рек Западной Сибири в южные засушливые районы. Решив проблему с пресной водой, эти изменения также улучшили бы проходимость речных магистралей и способствовали бы гидротехническому строительству.

В европейской части детально прорабатывались проекты переброски стока целого ряда рек, прежде всего Онеги и Печоры.

В связи с тем что изменение стока требует больших водохранилищ, в свою очередь, затопляющих ценные земли, чтобы этого избежать, искали новые, эффективные способы реализации идеи. В 1973 году инженер Союзгипроводхоза Генри Александрович Израелян предложил использование морских эстуариев в качестве опреснённых водохранилищ[72]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Смирнов В. Г. Как спасали дальневосточные проливы от фантастических проектов // Военно-исторический журнал. 2010. № 11. С. 54–55.

2

Борисов П. М. Может ли человек изменить климат. М., 1970. С. 86.

3

Там же. С. 126 и далее. П. М. Борисов также описал свои идеи в статье для юных читателей: Борисов П. М. Утепление нашего дома // Юный техник. 1966. № 12. С. 11–13. См. также: Адабашев И. И. Человек исправляет планету. М., 1959. Гл. 7; Фишман Р. Зимы не будет: проекты по «исправлению» климата // Популярная механика. 2016. № 1 (159). С. 32–33; Ясаманов Н. А. Занимательная климатология. М., 1989.

4

Адабашев И. И. Человек исправляет планету. М., 1959. Гл. 7.

5

Покровский Г. Плотина за 2 секунды // Техника – молодёжи. 1975. № 4. С. 52–53.

6

Пьянков В. Можно ли победить засуху? // Техника – молодёжи. 1975. № 4. С. 53.

7

Луческой К. Город-плотина / Рис. Е. Матвиенко // Техника – молодёжи. 1974. № 1. С. 20–21.

8

Адабашев И. И. Человек изменяет планету. М., 1959.

9

Пасторс Е. А. Проект ликвидации ледового покрова Северного Ледовитого океана для коренного изменения климата Северного полушария Земли // Колымская библиотека: http://antic-r.narod.ru/kol_bibl.htm. Л. 2.

10

Там же. Л. 3.

11

Там же. Л. 15.

12

Пасторс Е. А. Проект ликвидации ледового покрова Северного Ледовитого океана для коренного изменения климата Северного полушария Земли // Колымская библиотека: http://antic-r.narod.ru/kol_bibl.htm. Л. 11.

13

Там же. Л. 27–32.

14

РГАЭ. Ф. 9570. Оп. 2. Д. 406. Л. 145–148.

15

РГАЭ. Ф. 9570. Оп. 2. Д. 406. Л. 145.

16

РГАЭ. Ф. 9570. Оп. 2. Д. 406. Л 148.

17

Там же. Л. 141.

18

Гернет Е. С. Ледяные лишаи. М., 1980. С. 24.

19

Там же. С. 16.

20

Гернет Е. С. Ледяные лишаи. М., 1980. С. 25.

21

Там же. С. 63.

22

Там же. С. 65.

23

Паустовский К. Г. Золотая роза // Паустовский К. Г. Собрание сочинений в 6 томах. М., 1957. Т. 2. С. 669.

24

Паустовский К. Г. Теория капитана Гернета / Рис. В. Щеглова // Знание – сила. 1933. № 1. С. 5–9; № 2. С. 5–9.

25

Паустовский К. Г. Теория капитана Гернета // Север. 1974. № 9. Отд. издание: М., 1980.

26

Описание метода см.: Песчанский И. С. Пояснительная записка по применению активных методов борьбы со льдом в Министерство рыбной промышленности: ЦГАНТД СПб. Ф. р-369. Оп. 1-4. Д. 305. Л. 7–13.

27

Лапенис А. Г. Выдающийся российский климатолог: памяти М. И. Будыко // Век глобализации. 2011. № 1. С. 185.

28

См. подробнее: Будыко М. И., Дроздов О. А., Львович М. И. Изменение климата в связи с планом преобразования природы. Л., 1952; Будыко М. И. О некоторых способах изменения климата // Метеорология и гидрология. 1962; Будыко М. И. Полярные льды и климат. Л., 1969.

29

Будыко М. И. Изменение климата. Л., 1969.

30

Лапенис А. Г. Выдающийся российский климатолог. С. 185.

31

РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 32. Д. 289. Л. 8–44.

32

Там же. Л. 52–59.

33

Под «Карскими проливами» автор понимал Югорский Шар, Карские Ворота и, по всей видимости, Маточкин Шар.

34

РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 32. Д. 289. Л. 24.

35

Там же. Л. 25–26.

36

Там же. Л. 28.

37

Большой калорией (то же, что килокалория, устаревшее название) обозначается количество тепла, необходимое для нагревания 1 л воды на 1 °С.

38

РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 32. Д. 289. Л. 28.

39

Арктический холод как источник энергии // Наука и техника. 1930. № 22. С. 5–6; Гюнтер Г. Арктическая силовая станция // Знание – сила. 1933. № 7–8. С. 2–3; Лебедев Н. К. Арктика. М.–Л., 1932. С. 141–145; Пан А. У порога новой энергетической эры // Техника – молодёжи. 1935. № 4. С. 43–47.

40

Пан А. У порога новой энергетической эры // Техника – молодёжи. 1935. № 4. С. 46.

41

Покровский Г. Дед Мороз и энергетика // Техника – молодёжи. 1979. № 2. С. 6.

42

Егоров В. Электростанция в воздухе // Техника – молодёжи. 1938. № 12. С. 34.

43

Там же. С. 36.

44

Там же.

45

Дюжев П. Дирижабль-ветродвигатель // Техника – молодёжи. 1940. № 1. С. 56.

46

Кажинский Б., Кармишин А. Ветросиловые плотины / Рис. В. Филатова, Л. Башкирцева // Техника – молодёжи. 1951. № 12. С. 18.

47

Высота в 350 м была значительной для 1930-х годов. Тогда самым высоким зданием в мире являлся небоскрёб Эмпайр-стейт-билдинг (Нью-Йорк, США; высота верхнего этажа – 373,1 м, со шпилем – 443,2 м; сооружение держало пальму первенства по высоте с 1931-го по 1970 год). Сейчас самое высокое здание – небоскрёб Бурдж-Халифа, возвышающийся на 828 м (Дубай, ОАЭ).

48

Островский А. Старые добрые «ветрила» // Техника – молодёжи. 1980. № 11. С. 24.

49

Передвижные АЭС (ПАЭС): http://masterok.livejournal.com/443215.htmlё

50

См. подробнее: Комгорт М. В., Колева Г. Ю. Проблема повышения уровня индустриального развития Западной Сибири и проект строительства Нижнеобской ГЭС // Вестник Томского государственного университета. 2008. Вып. 308. С. 85–90; Магрицкий Д. В. Естественные и антропогенные изменения гидрологического режима низовьев и устьев крупнейших рек Восточной Сибири. Дисс. … канд. географ. наук. М., 2001.

51

Постановление СНК СССР № 1873, 17 декабря 1932 года.

52

Отметим, что продажа КВЖД состоялась после создания Главного управления Северного морского пути и реализации решительных мер по налаживанию сквозных рейсов по трассе СМП, а также по развитию арктической дальней авиации как мер реагирования на внешнеполитическую ситуацию.

53

Перечень выявленных в РГАЭ проектных предложений:

– Предложение инженера путей сообщения К. А. Беляева «О реконструкции северного морского пути» (1933): РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 32. Д. 289. Л. 9–44.

– Записки К. А. Козловского «О схеме Байкало-Карского водного пути» (25.01.1934) и «Рекогносцировка Нижней Оби в 1932 году» (02.01.1933): Там же. Л. 52–65.

– Предложение гражданина П. П. Евдокимова «Великий Сев. Морской путь Сталина» (30.06.1934): Там же. Л. 73–76.

– «Намётки к проектированию сквозных водных путей СССР» изобретателя В. Н. Кузнецова (январь 1935 года): Там же. Л. 77–96.

– «Предварительные соображения по Лено-Енисейскому водохозяйственному комплексу» инженеров Боскиса и Троцкого (03.04.1935): Там же. Л. 99 (имеется отрицательное заключение, самого предложения не обнаружено).

– Докладная записка инженера Я. С. Теличко о Лена-Охотском водном пути, 29.03.1935: Там же. Л. 140–145.

– «Предложение о Лена-Охотском пути» инженера Н. А. Семёнова (24.07.1935): Там же. Л. 152–163.

– «Письмо-предложение инженера М. Л. Шер «Великий Северный водно-грунтовый и сплошной водный путь, соединяющий Волжский бассейн с Охотским морем» (25.12.1940): Там же. Оп. 41. Д. 1620. Л. 1–8.

54

РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 32. Д. 289. Л. 78.

55

РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 32. Д. 289. Л. 30. Согласно записке К. А. Беляева, предлагалось два варианта обхода полуострова Таймыр: 1) по реке Таймыре, озеру Таймырскому, через водораздел в реку Балахну и по ней в Хатангскую губу – общая длина 500 км, из них 25–30 км по каналам; 2) по реке Пясине, реке Тарзе и водоразделу в Верхнюю Таймыру, затем озером Таймыр к водоразделам в реку Балахну и опять-таки в Хатангскую губу – общая длина 1050 км, из них двумя каналами по 50–60 км.

56

Некоторые проектировщики обращали внимание на относительную близость пристани Нелькан на реке Мае ленского бассейна к порту Аян на Охотском море (расстояние 213 км через Становой хребет высотой 600 м), что указывало на возможность прорыть канал.

57

Отметим, что ещё до революции с подобными предложениями выступили американцы (проект соединения Ботнического и Кольского заливов через озеро Имандра), финны (проект инженер-капитана Гека) и шведы. См.: Гнетнев К. В. Канал. Беломорско-Балтийский канал 1933–2003. Петрозаводск, 2003. С. 16.

58

Гнетнев К. В. Беломорканал: времена и судьбы. Петрозаводск, 2008. С. 296–308.

59

В архивах сохранились проектные решения и разработки «Большого Беломорстроя», вот некоторые из них: ГАМО. Ф. р-921. Материалы по выбору местонахождения, проектированию и строительству гидро- электростанций и Кольского канала; технико-экономический очерк «Морской водный путь Финский залив – Баренцево море»; ГАРФ. Ф. р-5446. Совет министров СССР. Оп. 16а. Секретные и совершенно секретные архивные дела Управления делами Совнаркома СССР за 1935 год, сданные на вечное хранение в Главное архивное управление МВД СССР. Д. 748. О габаритах шлюзов на реке Свирь и 2-й очереди Беломоро-Балтийского канала; НАРК. Ф. 865. Оп. 41. Д. 33/417. Большой Беломорстрой (выбор габарита). Основные отрасли хозяйства Карело-Мурманского края в перспективе генерального плана, их развитие и влияние на грузооборот Большого Беломорско-Балтийского и Кольского каналов. Ч. 1. Кольский полуостров.

60

История порта и города. Морской порт Кандалакша. 1915. Кандалакша. 2015. С. 78.

61

Цит. по: Ермолаев Д. А. Кольский канал – сказка, не ставшая былью. Сто страниц истории к 100-летию Мурманска // Вечерний Мурманск. 2012–2016. С. 23.

62

См. подробнее: Гнетнев К. В. Беломорканал: времена и судьбы. Петрозаводск, 2008. С. 296–308.

63

Реки Мутная и Зелёная также имеют географическое название Сеяха или Сё-Яха.

64

Носилов К. Д. Результаты поездки Нансена по Карскому морю // Московские ведомости. 1913. 17 декабря. № 290; 18 декабря. № 291.

65

[О проекте К. Д. Носилова] // Новое время. 1913. 25 сентября. № 13545.

66

РГАЭ. Ф. 9570. Оп. 1. Д. 71. Л. 10.

67

Там же. Л. 10 и об.

68

Там же. Ф. 4372. Оп. 32. Д. 289. Л. 76.

69

Отепление Карского моря и Ямальский канал // Наука и техника. 1936. № 12. С. 8.

70

ЦГАНТД СПб. Ф. р-369. Оп. 1. Д. 554. Л. 7–9 об.

71

Там же. Л. 11 и об.

72

Вархотов Т. Л., Израелян Г. А. Создание пресноводного водохранилища в Онежской губе // Гидротехника и мелиорация. 1981. № 12. С. 17.